Expert médical de l'article

Nouvelles publications

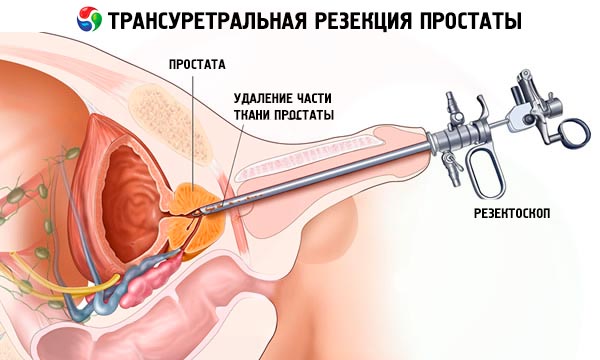

Résection transurétrale de la prostate

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La fonction reproductive d'un homme dépend non seulement de sa qualité de vie, de son estime de soi et de son état psycho-émotionnel et physique. Certains problèmes de sexualité peuvent survenir à tout âge, mais certains sont très fréquents chez les hommes de 40 ans et plus. Il s'agit notamment de la prostatite et de l'adénome de la prostate, qui non seulement altèrent la fonction sexuelle, mais entravent également l'écoulement normal de l'urine. Comme ces affections provoquent une gêne notable chez les personnes du sexe fort et peuvent également engendrer des problèmes de santé, la nécessité d'un traitement pour ces pathologies est évidente. La résection de la prostate est l'une des méthodes les plus efficaces si le traitement médicamenteux ne donne pas les résultats escomptés.

La prostate et ses méthodes de traitement

La prostate est l'un des rares organes internes que possèdent les hommes, contrairement aux femmes. Elle fait partie de l'appareil reproducteur et est responsable de la production d'un liquide qui sert de milieu nutritif aux spermatozoïdes: le sperme masculin. La sécrétion prostatique se mélange aux spermatozoïdes et assure la viabilité des petits « têtards », grâce auxquels une nouvelle vie peut naître.

La prostate (autre nom de la prostate) favorise la paternité et ne provoque aucun symptôme désagréable jusqu'à ce qu'elle commence à grossir. Une augmentation de la taille de la prostate peut résulter d'une inflammation chronique de l'organe ( prostatite ). De nombreux hommes ne consultent pas rapidement un médecin, ce qui conduit à une évolution chronique de la maladie. En l'absence de traitement efficace, l'inflammation prolongée entraîne une prolifération des tissus de l'organe affecté (hyperplasie prostatique ou, plus simplement, adénome de la prostate).

La prostatite et l'adénome de la prostate ne sont pas les seules pathologies où l'on observe une augmentation de la taille de l'organe. On sait qu'une situation similaire peut être observée avec une division (prolifération) incontrôlée de cellules malignes à l'intérieur de l'organe. Dans ce cas, on parle d'oncologie, c'est-à-dire de tumeur maligne.

Si l'adénome de la prostate est une tumeur bénigne qui, lors de sa croissance, ne fait que comprimer les organes voisins, provoquant une perturbation de leur fonctionnement, alors le carcinome de la prostate est déjà un processus malin, dans lequel non seulement la tumeur se développe en raison de la division active des cellules malignes, mais aussi de l'empoisonnement du corps par des substances toxiques et de la mort des cellules saines.

Quoi qu'il en soit, la prostatite, l'adénome ou le carcinome de la prostate entraînent tous deux une augmentation de la taille de l'organe. La prostate est située de telle sorte qu'elle entoure l'urètre, par lequel l'urine et le liquide séminal (sécrétions prostatiques mélangées aux spermatozoïdes) sont évacués du corps masculin. Il est clair qu'une augmentation de la taille de la prostate entraîne une compression du canal urétral, ce qui entraîne des problèmes d'érection, mais aussi de miction.

Quel est le risque d'une telle situation et quels symptômes peuvent indiquer une augmentation du volume de la prostate? Le plus souvent, les hommes se plaignent de difficultés au début de la miction: sensation de vessie pleine, envie d'uriner, mais absence ou douleur . De plus, l'envie d'aller aux toilettes pour un petit besoin survient assez souvent, mais la quantité d'urine libérée est bien inférieure à la normale. Pire encore, la nuit, les envies d'uriner augmentent, tout comme le risque de fausses envies.

Si la miction est productive, l'homme peut rester longtemps coincé aux toilettes, car l'urine s'écoule en un mince filet, voire en gouttes. Avec le temps, des épisodes d'hématurie de plus en plus prolongés peuvent survenir, avec la présence de particules de sang dans les urines.

La rétention d'urine dans le corps, en tant que l'une des variantes de la stagnation, peut entraîner une irritation des parois de la vessie et des processus infectieux et inflammatoires, la formation de calculs urinaires ( lithiase urinaire ), une inflammation des reins et le développement d'une néphrolithiase, qui conduisent finalement à une insuffisance rénale ( insuffisance rénale ).

Comme on peut le constater, les conséquences d'une hypertrophie de la prostate sont désastreuses pour les hommes. Il est donc essentiel, avant même l'apparition de complications graves, de tout mettre en œuvre pour éviter la compression de l'urètre. Pour stopper l'inflammation responsable de l'hypertrophie de la prostate, des médicaments sont utilisés. En cas d'échec, il est nécessaire de recourir à l'ablation d'une partie de la prostate, ce qui entraîne une compression de l'urètre, voire de l'organe entier. Cette opération est appelée résection de la prostate. En cas d'ablation complète de la prostate, une résection radicale ou prostatectomie est prescrite.

Indications pour la procédure

Étant donné que l'ablation d'une partie de la prostate, et surtout de tous ses tissus, est une opération sérieuse et responsable qui peut par la suite affecter la fonction reproductive d'un homme, la chirurgie n'est prescrite que dans les cas graves, lorsque le traitement médicamenteux n'a pas donné de résultats et que l'état du patient suscite des inquiétudes en raison de complications possibles ou déjà en développement.

L'intervention chirurgicale sur la prostate est indiquée pour les catégories de patients suivantes:

- les hommes souffrant de prostatite chronique, qui provoque un durcissement du tissu prostatique,

- les patients souffrant d'une inflammation chronique de la prostate, qui ont des calculs à l'intérieur de l'organe, dans la vessie ou dans les reins,

- les patients atteints d'adénome de la prostate, c'est-à-dire d'hyperplasie bénigne de la prostate, qui est généralement une conséquence d'une prostatite,

- ceux qui ont reçu un diagnostic de carcinome de la prostate ou de cancer de la prostate (pour soulager les symptômes et prévenir la propagation du processus malin).

La chirurgie TUR est prescrite à ceux qui ont déjà subi des chirurgies ouvertes, aux patients atteints de maladies pour lesquelles les chirurgies ouvertes sont contre-indiquées et aux jeunes hommes pour qui le maintien de la fonction sexuelle est important.

Quels symptômes, en plus de la formation de calculs, un patient doit-il présenter pour qu'une méthode aussi radicale de traitement des pathologies décrites ci-dessus soit prescrite:

- symptômes de rétention urinaire (intoxication, déséquilibre hydro-électrolytique, changement de couleur et d'odeur du liquide excrété, présence de sable dans les urines),

- douleur intense au début de la miction,

- envie accrue d'uriner, dont certaines n'ont pas entraîné la libération d'urine,

- fréquentes visites nocturnes aux toilettes pour uriner, dont le nombre dépasse celui de la journée,

- un acte de miction lent et prolongé, lorsque l'urine est libérée en un mince filet ou goutte à goutte,

- la présence de sang dans l'urine, enregistrée sur une période donnée.

Si ces symptômes peuvent être soulagés par des médicaments, l’ablation des parties hypertrophiées de la prostate n’est pas nécessaire.

Il est important de comprendre que la résection de la prostate n'est pas une méthode complète pour traiter les maladies décrites ci-dessus. Elle permet uniquement de soulager les symptômes dangereux de la rétention urinaire et de prévenir les complications qui y sont associées. En cas d'hyperplasie prostatique, elle contribue également à prévenir la malignité du processus.

Dans le cas du cancer de la prostate, l’ablation de la prostate permet d’éviter les métastases vers d’autres organes si elle est réalisée à un stade précoce de la maladie.

Préparation

Les opérations visant à retirer une partie ou la totalité d'un organe sont rarement réalisées sans préparation préalable, et la résection de la prostate ne fait pas exception. La partie principale du processus préparatoire consiste en un examen complet du patient par un thérapeute, un urologue ou un andrologue, incluant les analyses de laboratoire et instrumentales nécessaires.

Les tests obligatoires sont:

- analyse de sang clinique et analyse d'urine,

- test sanguin détaillé (biochimique),

- un test de coagulation sanguine appelé coagulogramme,

- culture de la microflore, ainsi que détermination de la sensibilité de l'agent pathogène identifié aux antibiotiques (ceci est nécessaire car un traitement anti-inflammatoire avec des agents antibactériens est administré avant l'opération),

- examen du biomatériau pour la syphilis ( test sanguin pour RW ), l'hépatite, l'infection par le VIH (les tests peuvent être effectués séparément ou dans le cadre d'un complexe proposé par de nombreux laboratoires),

De plus, un prélèvement sanguin veineux peut être effectué pour déterminer le groupe sanguin et le facteur Rh. Ceci est particulièrement important si ces paramètres n'ont pas été examinés auparavant ou si le patient a subi une transfusion sanguine.

Outre les examens, le thérapeute prescrit une échographie des organes pelviens ( vessie, prostate ), une fluorographie ou une radiographie pulmonaire, et un électrocardiogramme. Ces deux derniers examens sont importants pour l'instauration de l'anesthésie, qui peut être locale (rachidienne) ou générale. Une consultation avec un urologue et un anesthésiste est obligatoire.

Si l'inflammation de la prostate est causée par la microflore bactérienne, un traitement antibiotique efficace est administré au préalable, ce qui empêchera la propagation de l'infection pendant la chirurgie et la généralisation du processus inflammatoire.

Chez les patients présentant un risque accru de saignement, la date de l'intervention chirurgicale peut être reportée de 1 à 3 mois, période durant laquelle un traitement par corticoïdes (finacétride, dutastéride, etc.) est mis en place, nécessaire pour réduire le remplissage sanguin des vaisseaux prostatiques. Cela devrait réduire le risque de complications telles que les saignements pendant l'intervention.

Concernant la préparation à l'intervention, le patient est prévenu qu'il doit arrêter tout médicament, notamment les anticoagulants, une semaine et demie à deux semaines avant la date prévue de l'intervention, car ils rendent le sang moins visqueux et peuvent provoquer des saignements lors de la résection. Si le patient ne peut pas refuser les médicaments (il existe des médicaments essentiels pour diverses maladies, dont l'interruption est inacceptable), il doit en informer le médecin.

La veille de l'opération, vous devrez effectuer des gestes d'hygiène, faire un lavement nettoyant et préparer (raser) la région pubienne. Le dîner de la veille doit être léger et tôt. Après minuit, vous devrez limiter votre consommation de nourriture et de boissons, en raison de l'anesthésie.

Avant l'introduction de techniques invasives, une antibiothérapie est prescrite à chaque patient afin de prévenir toute contamination infectieuse. Immédiatement avant l'intervention, une prémédication, c'est-à-dire l'administration de sédatifs, est réalisée pour prévenir les réactions somato-végétatives.

Technique Résection transurétrale de la prostate

La prostate étant un organe sexuel interne de l'homme et son accès étant limité, le patient et le médecin sont confrontés au choix d'une méthode chirurgicale. Auparavant, toutes les interventions étaient réalisées par voie sus-pubienne (adénomectomie transvésicale), presque par contact. La résection prostatique est une méthode assez répandue pour traiter l'hypertrophie de la prostate. Autrefois, les chirurgiens pratiquaient l'ablation de l'organe ou de ses parties par une incision sur la paroi abdominale antérieure sous anesthésie générale, après quoi la plaie était suturée sans coagulation des vaisseaux sanguins.

Il est clair qu'une telle intervention chirurgicale impliquait une longue période de rééducation et avait un impact négatif sur les fonctions sexuelles de l'homme. De plus, il existait toujours un risque de saignement postopératoire.

Progressivement, avec le développement de la médecine, la préférence a commencé à être donnée à la résection transurétrale de la prostate (TURP) et à la méthode laparoscopique, qui sont classées comme mini-invasives et présentent moins d'effets secondaires par rapport à la prostatectomie chirurgicale.

La méthode laparoscopique est innovante. Elle a été évoquée pour la première fois en 2002. En théorie, il s'agit de la même intervention chirurgicale, mais elle est réalisée sans grandes incisions. Trois ou quatre ponctions (maximum 10 mm) sont pratiquées sur la paroi abdominale antérieure, à travers lesquelles sont insérés, par des trocarts, des instruments chirurgicaux, une caméra vidéo transmettant les images à un écran d'ordinateur, un éclairage et de l'air pour une meilleure visibilité. Le chirurgien contrôle les instruments à distance et surveille l'évolution de l'opération sur son écran. Les fragments de prostate écrasés sont retirés par un drain inséré dans l'une des ponctions. L'opération dure environ deux heures et demie.

Les avantages de la méthode laparoscopique sont:

- la possibilité d'enlever les grosses prostates (plus de 120 cm3 ),

- visualisation des actions du chirurgien, garantissant un risque moindre de lésion des tissus sains et d'élimination incomplète des tissus envahis par la végétation,

- faible risque de saignement et de complications pendant l'intervention chirurgicale,

- intensité de douleur relativement faible,

- le cathéter après une chirurgie laparoscopique est placé pendant une période plus courte qu'après une intervention utilisant la méthode sus-pubienne,

- retour rapide à l'activité physique (la marche est autorisée dès le lendemain de l'intervention),

- des périodes d'hospitalisation plus courtes par rapport à la méthode traditionnelle,

- absence de grandes cicatrices disgracieuses,

- faible risque de réintervention,

- disparition presque complète des symptômes de la maladie

- Dans de nombreux cas, il a été possible d’éviter l’incontinence urinaire après la chirurgie.

La résection transurétrale n'est pas une technique nouvelle. Son histoire est ancienne. Le prototype du résectoscope, utilisé pour la résection transurétrale, a été inventé à la fin du XIXe siècle. Il s'agit du cystoscope Max Nitz, qui permettait de diagnostiquer des maladies urologiques et de cautériser les tissus empêchant un écoulement urinaire normal.

Le premier résectoscope a été inventé par Max Stern en 1926. Son point fort était la boucle électrique, qui a ensuite été améliorée à plusieurs reprises pour intégrer le courant haute fréquence, permettant non seulement le retrait des tissus, mais aussi la coagulation (scellement) simultanée des vaisseaux sanguins qui commençaient à saigner abondamment. Cela a considérablement réduit le risque de complications dangereuses.

La résection transurétrale de la prostate est une intervention chirurgicale particulière qui ne laisse aucune trace sur le corps du patient, car l'insertion d'un résectoscope ne nécessite ni incision ni ponction. L'accès à la prostate se fait par le canal urétral.

Un résectoscope est un tube de 7 à 10 mm de diamètre et d'environ 30 cm de long, équipé d'un système optique (télescope), de valves pour le liquide de lavage de la zone chirurgicale et d'un ensemble d'instruments pour le prélèvement et la cautérisation des tissus (coagulateurs, anses, curettes, bistouris électriques). Comme en laparoscopie, le médecin peut visualiser ses gestes, plutôt que de pratiquer l'incision au toucher.

Tout d'abord, un résectoscope (par l'urètre) est introduit dans la cavité vésicale. L'organe lui-même et la zone située entre la vessie et l'urètre, où se trouve la prostate, sont examinés. Ensuite, le tissu prostatique ou l'adénome qu'il contient est retiré à l'aide d'une anse électrique ou d'un bistouri, qui fonctionnent comme une excavatrice, c'est-à-dire que l'organe est retiré par parties.

De petites portions de prostate pénètrent dans la vessie, d'où elles sont rincées à l'aide d'un instrument spécial. À la fin de l'opération, le médecin examine la cavité vésicale et prostatique. En cas de saignement, les vaisseaux sanguins sont obturés à l'aide d'un coagulateur. Lorsque le médecin est certain de l'absence de risque de saignement et que tout le tissu prostatique a été retiré de la vessie, le résectoscope est retiré et une sonde de Foley, munie d'un ballonnet, est insérée dans l'urètre.

Une fois le ballonnet inséré dans la vessie, du liquide y est injecté, tamponnant ainsi la prostate, prévenant ainsi le saignement et permettant le repos de la zone opérée. Le cathéter rempli ne peut plus tomber.

La sonde de Foley possède non pas une, mais trois sorties: deux assurent un rinçage continu des tissus internes de la vessie, et la troisième sert au remplissage et à la vidange du ballonnet situé à l'extrémité de la sonde. La durée du rinçage vésical dépend de la présence de sang dans le liquide évacué.

Dans notre pays, les opérations de résection transurétrale monopolaire (RTU) sont pratiquées activement depuis les années 1970. Au départ, il s'agissait de résection transurétrale monopolaire. Des électrodes étaient placées aux deux extrémités de la boucle de résection. La tension appliquée chauffait le couteau à 400 degrés, permettant ainsi l'excision simultanée des tissus et la coagulation des vaisseaux. Le principal inconvénient de cette méthode résidait dans le risque de transmission du courant électrique à l'ensemble du corps du patient pendant l'opération. Il est clair qu'une telle opération présentait de nombreuses contre-indications, notamment son interdiction en cas de pathologies cardiovasculaires.

Plus tard, la technologie a été revue au profit d'une nouvelle méthode: la résection transurétrale bipolaire de la prostate. Elle se caractérise par la localisation de la cathode et de l'anode à une extrémité de la boucle, ce qui signifie que le courant passe strictement entre elles, réduisant ainsi le risque de brûlure des tissus sains et d'autres complications, et permettant aux hommes souffrant de maladies cardiaques de se débarrasser de l'inconfort associé à une hypertrophie de la prostate, la méthode non invasive la plus populaire et la plus efficace.

Avantages de la chirurgie TUR:

- faible risque de saignement, car les vaisseaux sont coagulés pendant l'opération,

- traumatisme tissulaire minimal et absence d'incisions,

- la capacité de contrôler visuellement ce qui se passe,

- courte période de rééducation,

- contre-indications minimales,

- la capacité de résoudre simultanément divers problèmes: ablation de l'adénome de la prostate, traitement du cancer (l'ablation de la prostate est pratiquée exclusivement en oncologie), ablation des calculs dans la vessie, dissection des sténoses urétrales,

- aucune trace de chirurgie,

- la possibilité d'utiliser une anesthésie douce,

- risque plus faible de dysfonctionnement sexuel qu'avec la chirurgie ouverte,

- traitement efficace de l'adénome récurrent.

Une méthode moderne encore plus efficace et sûre pour traiter les problèmes masculins est la résection laser de la prostate, réalisée de manière similaire à la résection transurétrale de la prostate (RTU). Le même équipement endoscopique est utilisé, mais au lieu d'une boucle électrique, toutes les manipulations sont réalisées par un faisceau lumineux focalisé (laser).

A l'aide d'un laser, 4 types d'opérations peuvent être réalisées:

- Vaporisation de la prostate par laser de contact (photosélective). Cette opération est analogue à la résection transurétrale de la prostate (RTU) classique, mais elle est réalisée à l'aide d'un laser au potassium-titanyl-phosphate et au triborate de lithium. Les tissus sont retirés couche par couche, mais non broyés, mais évaporés (séchés). Dans ce cas, les vaisseaux touchés par le laser sont coagulés, prévenant ainsi les saignements importants. Cette méthode présente un minimum de complications, n'affecte pas la fonction érectile et convient au traitement du cancer de la prostate à tous les stades.

Les seuls inconvénients de la méthode sont son coût élevé, la longue durée de la procédure (environ 2 heures) et le manque d’équipement nécessaire dans les hôpitaux publics.

- Énucléation au laser. Cette méthode est considérée comme la plus récente (un peu plus de 10 ans) et la plus avancée en matière de prélèvement d'organes. L'opération utilise un équipement endoscopique et un laser holmium, qui sectionne les lobes de prostate divisés en parties faciles à extraire, plutôt que de les transformer en copeaux, comme dans la résection transurétrale de la prostate (RTU). La capsule prostatique n'est pas endommagée et les parties extraites de l'organe peuvent être utilisées pour un examen histologique.

Cette méthode de traitement est loin d'être économique. L'opération peut durer de 1 à 2 heures selon la taille de l'organe.

- Ablation au laser. La méthode est similaire à la précédente, mais la prostate n'est pas complètement retirée. Les parties prostatiques hypertrophiées sont nécrosées (cautérisées) sous l'effet du même laser à holmium. Le tissu nécrosé est ensuite éliminé dans l'urine.

- Coagulation interstitielle. La méthode la moins couramment utilisée pour réduire la taille de la prostate consiste à pratiquer des incisions au laser dans l'organe. Les incisions doivent cicatriser ultérieurement, mais l'intensité du processus de régénération varie d'un individu à l'autre. Cette méthode n'est pas utilisée pour les prostates volumineuses.

Un grand avantage de toute opération réalisée avec un laser est la minimisation du risque de saignement et d'infection du corps pendant l'opération, ainsi que l'absence d'impact négatif sur la puissance, ce qui est très important dans le traitement des jeunes patients sexuellement actifs qui rêvent d'avoir des héritiers.

Le choix de la méthode opératoire par le médecin dépend moins du souhait du patient que de la taille de la prostate. Ainsi, la chirurgie abdominale est pratiquée lorsque l'organe mesure plus de 85 cm³ . La laparoscopie est également possible en cas d'hypertrophie prostatique (plus de 120 cm³ ). L'énucléation au laser permet d'enlever une prostate ayant atteint 200 cm³.

Parmi les autres méthodes, seule la résection transurétrale bipolaire est adaptée à l'ablation d'un adénome volumineux jusqu'à 120 cm³ . Une opération monopolaire permet d'ablation un organe ne dépassant pas 80 cm³ , tout comme la vaporisation laser. La coagulation laser est rarement utilisée et réservée aux prostates relativement petites (30 à 60 cm³ ).

Contre-indications à la procédure

La résection de la prostate, comme toute intervention chirurgicale majeure, comporte une longue liste de contre-indications absolues et relatives qui peuvent faire obstacle à l'intervention ou la reporter de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Ainsi, aucune intervention chirurgicale n'est pratiquée en cas d'élévation de la température corporelle ou de la tension artérielle, ou de maladie infectieuse aiguë (bactérienne ou virale). L'intervention sera toutefois programmée dès la disparition des symptômes.

Il en va de même pour le tabagisme et la prise de médicaments agissant sur la coagulation sanguine. L'opération sera pratiquée deux à trois semaines après la dernière cigarette du patient ou l'arrêt de ses médicaments anticoagulants, interdits dans ce cas.

Concernant les contre-indications absolues, la chirurgie n'est pas pratiquée en cas de cancer, à l'exception du cancer de la prostate à un stade précoce. Cela est dû au risque de propagation hématogène des métastases, c'est-à-dire par voie sanguine. Pour la vaporisation laser, les cancers de la prostate de stades 3 et 4 ne constituent pas une contre-indication, tandis que la résection transurétrale (RTU) conventionnelle n'est pratiquée qu'aux stades 1 et 2 de la maladie.

Le recours à l'anesthésie peut également imposer des restrictions aux patients présentant des troubles cardiaques ou respiratoires, notamment en cas d'insuffisance fonctionnelle des organes vitaux. Les contre-indications les plus fréquentes concernent l'anesthésie générale, notamment la chirurgie traditionnelle par voie sus-pubienne et la laparoscopie. La résection transurétrale de la résection urétrale (RTU) est principalement réalisée sous rachianesthésie.

La résection de la prostate n'est pas pratiquée chez les patients de plus de 70 ans, dont le corps, en raison de l'usure physiologique, peut tout simplement ne pas être en mesure de supporter une telle charge.

Il est également déconseillé de pratiquer une chirurgie abdominale chez les patients présentant des troubles endocriniens tels qu'une hypothyroïdie ( thyrotoxicose), un goitre, un diabète sucré ou une obésité (ces pathologies ne constituent pas une contre-indication à la résection transurétrale de l'intestin grêle), en raison du risque de complications postopératoires. La chirurgie peut être refusée aux hommes souffrant de pathologies intestinales sévères et à ceux dont les problèmes ne permettent pas l'introduction d'un matériel endoscopique dans l'urètre (pour la résection transurétrale de l'intestin grêle). Il est dangereux de pratiquer des interventions dans la région pelvienne et chez les patients présentant des varices pelviennes.

Le risque d'hémorragie grave est élevé chez les patients hémophiles, ce qui constitue également un obstacle au prélèvement d'organes. Cependant, la vaporisation laser permet d'aider les personnes souffrant de troubles de la coagulation sanguine, car la coagulation des vaisseaux sanguins se produit immédiatement après leur lésion.

Quoi qu'il en soit, la décision d'opérer un patient est prise par le médecin traitant, qui est responsable de sa décision et de la vie de la personne qui lui a confié son destin. Par conséquent, il convient toujours de privilégier les professionnels possédant les connaissances et l'expérience nécessaires dans ce domaine.

Conséquences après la procédure

Quelle que soit la méthode utilisée pour la résection de la prostate, aucun médecin ne peut garantir l'absence de conséquences. La plupart de ces interventions sont réalisées après une chirurgie abdominale traditionnelle. L'intervention étant réalisée pratiquement au toucher, le chirurgien doit posséder une bonne connaissance de l'anatomie, une étude détaillée des données échographiques, une bonne orientation dans les structures anatomiques et la capacité de distinguer les tissus sains des tissus pathologiques altérés sans contrôle visuel. En effet, si les tissus ne sont pas complètement retirés, le risque de récidive est élevé.

La période de convalescence après une chirurgie ouverte est toujours plus longue et s'accompagne d'une douleur importante, nécessitant la prise d'analgésiques. Si une infection s'est développée pendant l'opération (ce qui ne peut être exclu en chirurgie ouverte), une antibiothérapie complémentaire sera nécessaire.

Une intervention chirurgicale classique implique une incision assez large sur la paroi abdominale, dont la cicatrisation sera longue. Si la suture fraîche n'est pas traitée et manipulée correctement, il existe à nouveau un risque d'infection de la plaie.

Une conséquence désagréable de la chirurgie ouverte est une baisse du désir sexuel. Le recours à d'autres méthodes réduit la probabilité d'un tel résultat et est donc préférable pour les patients jeunes et d'âge moyen. Une absence totale d'érection peut être observée après l'ablation de la prostate si les fibres nerveuses responsables des fonctions sexuelles ont été atteintes pendant l'opération. Ce processus est irréversible.

Dans la plupart des cas, la diminution de l'activité sexuelle est temporaire. Après tout, toute opération, même indolore, constitue un traumatisme pour l'organisme, et il faut du temps pour restaurer certaines fonctions. Avec le temps, tout revient à la normale et l'homme peut enfin vivre pleinement. Si cela ne se produit pas pendant une longue période, des examens complémentaires seront nécessaires pour identifier les causes du manque d'érection.

Une conséquence assez fréquente de la chirurgie de la prostate, plus fréquente pour la méthode sus-pubienne et la résection transurétrale de la prostate (RTU), est l'éjaculation rétrograde, qui se produit lorsqu'un homme ressent un orgasme lors d'une érection, mais sans éjaculation. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de spermatozoïdes, mais simplement qu'ils sont expulsés dans la mauvaise direction (non pas dans l'urètre, mais dans la vessie). Des spermatozoïdes peuvent encore être libérés pendant les rapports sexuels, mais la majeure partie se retrouve dans les urines, qui deviennent troubles et blanchâtres.

Il convient de préciser que cette pathologie n'affecte pas la satisfaction sexuelle des deux partenaires, mais peut entraîner des difficultés à concevoir un enfant. L'éjaculation rétrograde est traitée de différentes manières (médicaments, réflexologie, kinésithérapie, chirurgie plastique du sphincter de la vessie et de l'urètre, etc.). Cependant, comme les troubles de l'éjaculation n'affectent pas particulièrement la vie sexuelle et que le désir d'enfant n'est pas quotidien, il est possible d'avoir des rapports sexuels avec la vessie pleine, ce qui empêchera les spermatozoïdes de franchir l'entrée de l'urètre.

L'ablation partielle du tissu prostatique ne permet pas toujours une guérison complète. La fréquence des récidives peut varier selon la méthode d'intervention. Cependant, même avec un traitement aussi efficace que la résection au laser, la probabilité de récidive est d'environ 10 %. Une nouvelle intervention sera toutefois nécessaire après plusieurs années, lorsque les tissus de l'organe auront suffisamment grossi pour comprimer l'urètre.

Complications après la procédure

Il faut préciser que même les méthodes les moins sujettes aux effets secondaires, comme la laparoscopie de la prostate et l'ablation totale ou partielle de la prostate au laser, ne peuvent prévenir totalement une complication telle que l'hémorragie postopératoire. Même l'exposition au laser, qui permet une coagulation instantanée des vaisseaux pendant l'intervention, n'exclut pas la possibilité d'hémorragies postopératoires, après le décollement progressif des tissus nécrosés. Ceci est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de troubles de la coagulation.

Il est impossible d'exclure l'apparition de confluences cicatricielles, d'adhérences et de sténoses au niveau de la prostate retirée et de l'urètre. Ces dernières peuvent provoquer des troubles urinaires, et le soulagement pour l'homme sera temporaire. Par la suite, de nouvelles interventions seront nécessaires pour traiter les complications. La prévalence de ces complications est d'environ 2 à 5 %.

Le syndrome de résection transurétrale (RTU) est considéré comme une complication plutôt dangereuse de la chirurgie transurétrale. Il est associé à la nécessité de laver la zone opérée pendant l'intervention. Comme les vaisseaux sont également endommagés à ce moment-là, une partie de l'eau peut se mélanger au sang et pénétrer dans le système circulatoire. Plus la prostate est petite et plus la durée de l'intervention est courte, plus le risque de survenue d'une telle complication, qui peut affecter l'acuité visuelle et entraîner des troubles de la conscience, est faible. En principe, la prise de diurétiques après l'intervention permet de faire oublier ces symptômes assez rapidement.

Parfois, les complications ne sont pas dues aux spécificités de l'opération, mais à la négligence ou au manque de compétence du chirurgien. Elles sont généralement de nature inflammatoire et résultent de lésions de divers organes (urètre, vessie, prostate, intestins) pendant l'opération.

Une autre complication regrettable, qui survient chez 17 à 83 % des hommes après une résection de la prostate par diverses méthodes, est l'incontinence urinaire, un traumatisme psychologique pour l'homme adulte. Cette complication, associée à une atteinte de l'innervation du sphincter urétral externe, est observée quelque temps après l'opération. Elle peut disparaître spontanément (un an après l'opération, le nombre de patients présentant cette complication diminue à 5 à 23 %) ou nécessiter un traitement spécifique.

Quelles sont les causes d'un dysfonctionnement sphinctérien? Lors d'une chirurgie abdominale ouverte, notamment en cas d'ablation complète de la prostate, il existe un risque de lésion des fibres nerveuses responsables de la contraction des muscles sphincters et de la vessie. Lors d'une intervention par voie transurétrale, le sphincter proximal, qui contrôle le flux urinaire dans l'urètre, est étiré. L'intervention peut durer une à deux heures, au cours desquelles un tube de grand diamètre est inséré dans l'urètre pour permettre l'entrée de l'urètre dans la vessie.

L'incontinence urinaire peut être observée chez les patients après une intervention chirurgicale, quelle que soit la méthode utilisée, mais la probabilité d'une telle complication est plus faible avec la laparoscopie. Le surpoids et l'âge du patient peuvent jouer un rôle majeur dans l'apparition de ce symptôme. Il existe une relation entre la fréquence du symptôme et la taille de la prostate, les pathologies concomitantes et les épisodes d'énurésie antérieurs.

Cette complication nécessite une attention particulière. Avant toute mesure visant à éliminer le problème, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic afin d'exclure une éventuelle infection. Le patient effectue généralement une analyse d'urine et une culture bactérienne pour la microflore, puis remplit un questionnaire spécifique décrivant toutes les nuances de l'énurésie. Dans certains cas, il s'avère que l'incontinence urinaire est une conséquence du stress, pouvant inclure l'intervention elle-même.

Pour déterminer le degré d'énurésie, un test des serviettes hygiéniques est réalisé. Le volume d'urine perdu est mesuré sur une heure. Un volume inférieur à 10 g indique une incontinence légère. Une quantité d'urine comprise entre 11 et 50 g indique une incontinence modérée, et une quantité supérieure à 51 g indique une pathologie grave.

Un examen neurologique, un examen rectal et urodynamique, une urétrocystoscopie et une cystourétrographie descendante avec produit de contraste peuvent être nécessaires pour détecter des sténoses et des fistules urétrales.

Le traitement de l'énurésie secondaire débute généralement six mois à un an après l'intervention chirurgicale, car chez la plupart des patients, le problème disparaît spontanément pendant cette période grâce aux capacités compensatoires de l'organisme. Si la miction ne revient pas normalement dans ce délai, il n'y a aucun espoir de rétablissement spontané de la fonction sphinctérienne et différentes méthodes thérapeutiques doivent être utilisées.

On distingue les étapes suivantes du traitement de l'incontinence urinaire après résection de la prostate:

- Thérapie conservatrice, qui est effectuée pendant un an:

- thérapie médicamenteuse (médicaments anticholinergiques qui normalisent la capacité contractile du sphincter),

- exercice thérapeutique pour entraîner les muscles du plancher pelvien,

- stimulation électrique des muscles du plancher pelvien.

- Le traitement chirurgical est réalisé lorsque le traitement conservateur à long terme est inefficace:

- Pour l'incontinence légère à modérée, une procédure mini-invasive appelée fronde masculine est réalisée, qui consiste à placer des bandes spéciales devant la partie pendante de l'urètre pour fournir une compression mécanique de l'urètre afin d'arrêter la perte d'urine entre les mictions.

- L'énurésie sévère est traitée par l'implantation d'un sphincter urétral artificiel.

- Une intervention chirurgicale peut également être nécessaire pour éliminer les tissus cicatriciels et les adhérences qui affectent négativement le fonctionnement du système génito-urinaire, ce qui aide à rétablir un flux urinaire normal.

Il est clair que l'incontinence urinaire est une affection très désagréable qui survient après une résection de la prostate et dont la correction nécessite beaucoup de temps. Mais ce n'est pas une raison pour refuser une intervention chirurgicale, qui permet de résoudre le problème de rétention urinaire et les complications qui en découlent. Il est préférable de guérir l'énurésie plutôt que de souffrir d'une maladie rénale.

Au moins, il existe toujours un choix de méthodes d'intervention et de cliniques avec du personnel qualifié. Rien ne vous empêche de visiter différents hôpitaux et centres médicaux, de discuter avec des médecins et de lire sur Internet les avis de personnes ayant déjà subi l'opération.

Soins après la procédure

La résection de la prostate est une opération qui peut être réalisée selon différentes méthodes. Cependant, cela ne change rien à son caractère chirurgical. Après une intervention, le corps aura besoin d'un certain temps pour récupérer. Certains tissus ont été endommagés et les fonctions de l'appareil génito-urinaire peuvent être altérées. Le patient doit donc faire preuve d'une certaine prudence et suivre les instructions du médecin afin d'éviter des complications dangereuses.

Quelle que soit la méthode d'intervention, après une ablation totale ou partielle de la prostate, le patient est placé dans un cathéter. Ce cathéter a deux objectifs: décharger les organes urinaires après l'opération et nettoyer la vessie du sang accumulé, des particules de tissu nécrotique et d'une éventuelle infection. La pose d'un cathéter après une résection de la prostate est considérée comme une intervention obligatoire. Par ailleurs, sa durée de présence dans l'organisme varie selon la méthode chirurgicale.

Les patients ayant subi une chirurgie ouverte traditionnelle devront supporter la présence d'un cathéter pendant une longue période. Pendant 7 à 10 jours, du sang peut s'écouler de la plaie, ce qui nécessite un lavage constant pour éviter la stagnation et l'infection de la vessie. Pendant toute cette période, le cathéter restera dans l'urètre, évacuant l'urine et l'eau de lavage vers l'extérieur.

Après une laparoscopie de la prostate, la durée de conservation du cathéter est plus courte: de 2 à 4 jours, selon l'intensité de la coloration rouge du liquide évacué. Si le liquide devient rose clair ou ne présente pas de couleur inhabituelle, le cathéter est retiré.

À cet égard, la chirurgie TUR est encore plus agréable, car vous devez généralement supporter un cathéter pendant 3 jours maximum, et après un traitement au laser avec une coagulation presque instantanée des vaisseaux et un risque minimal d'infection, les tubes peuvent être retirés de l'urètre après seulement 24 heures.

Une fois la sonde retirée, le patient peut rentrer chez lui, bien que cela soit parfois autorisé plus tôt. Pendant la durée de la sonde et après le retrait des tubes de l'urètre, l'homme peut ressentir une gêne. Un corps étranger dans l'urètre peut provoquer des spasmes douloureux et de fausses envies d'uriner. Après le retrait, une sensation de brûlure peut survenir lors d'une petite miction, et l'urine peut parfois prendre une teinte rosée. Ces symptômes ne sont pas considérés comme pathologiques et disparaissent spontanément en une semaine.

Après le retrait de la sonde, les hommes ressentent un soulagement notable. Il devient beaucoup plus agréable d'uriner, car le liquide commence à s'écouler en un jet puissant. Cependant, il est important de comprendre que les organes internes ne peuvent pas se rétablir complètement en si peu de temps et que la vessie doit réapprendre à fonctionner normalement. Par conséquent, les premiers jours suivant le retrait des sondes, il n'est pas nécessaire d'attendre que la vessie se remplisse complètement; il est recommandé d'aller aux toilettes toutes les demi-heures, et du troisième au cinquième jour au moins une fois toutes les heures, d'autant plus qu'il faudra boire beaucoup.

Le besoin d’une grande quantité de liquide pour pénétrer dans le corps est dû à diverses raisons:

- à partir de minuit la veille de l'opération, le patient n'est pas autorisé à manger ni à boire, ce qui signifie qu'un réapprovisionnement en liquide est nécessaire; si le patient se sent bien, il peut être autorisé à boire dès 2 heures après l'opération, mais à ne pas manger avant le lendemain,

- un faible apport hydrique rend l'urine plus concentrée, ce qui irrite les parois de la vessie et peut provoquer une inflammation,

- il est nécessaire de rincer naturellement la cavité vésicale après le retrait du cathéter, surtout si l'urine est encore rose (du tissu nécrotique peut encore être excrété avec l'urine pendant un certain temps après la cautérisation au laser ou au courant; leur rétention dans le corps est également indésirable).

Le patient devra boire beaucoup (pas de boissons alcoolisées, mais de l'eau, du thé, des compotes), mais certaines restrictions alimentaires seront imposées. Pendant la convalescence, il faudra renoncer aux aliments gras, épicés, très salés, frits et fumés. En revanche, les plats bouillis et cuits à la vapeur, les produits laitiers allégés et l'eau minérale plate seront bénéfiques.

Si l'opération a été réalisée par voie ouverte ou par laparoscopie, des plaies dues aux incisions et aux ponctions subsistent sur le corps. Elles nécessitent un traitement antiseptique au peroxyde d'hydrogène ou au vert brillant, le remplacement des pansements et des bandages, et le retrait des points de suture après cicatrisation. Après une opération ouverte, le patient peut rester hospitalisé plus d'une semaine, période durant laquelle la plaie est surveillée par le personnel médical. Après cette période d'hospitalisation, vous devrez surveiller vous-même la cicatrisation. En cas de douleur intense, le médecin prescrira des analgésiques.

Durant cette période, l'homme devra limiter son activité physique. Pendant plusieurs jours après l'opération, il ne sera pas autorisé à sortir du lit ni à solliciter excessivement ses muscles pelviens. En principe, la limitation de l'activité physique (interdiction de faire du sport, de bouger activement, de soulever des poids ou d'avoir des relations sexuelles pendant un mois et demi) est pertinente pour tous les types de chirurgie. Cependant, après une laparoscopie, le patient peut sortir du lit après 1 à 2 jours, et même le jour même ou le lendemain de l'opération, après des méthodes non invasives.

Afin de prévenir les complications infectieuses, une antibiothérapie à large spectre est prescrite aux patients en période postopératoire. La durée de l'antibiothérapie est d'une à deux semaines. Après un traitement au laser, qui minimise le risque d'infection, les antibiotiques ne sont pas nécessaires, mais les médecins préfèrent privilégier la prudence. De plus, l'antibiothérapie réduit le risque de développement de processus inflammatoires, très indésirables pendant la période de convalescence.

Pour réduire la charge sur les muscles du plancher pelvien et prévenir les saignements, les patientes devront surveiller leurs selles afin d'éviter la constipation. Les personnes souffrant de troubles digestifs peuvent avoir besoin de laxatifs, prescrits par le médecin traitant. En général, la prise de tout médicament pendant les jours suivant l'intervention doit être convenue avec le médecin traitant, surtout s'il s'agit de médicaments modifiant les caractéristiques sanguines.

Dans les premiers jours suivant l'opération, il est déconseillé de faire des mouvements brusques, de sauter du lit ou de s'accroupir. Cependant, l'hypodynamie ne contribuera pas non plus au rétablissement des fonctions organiques. Après la sortie de l'hôpital, il est recommandé aux patients de faire des promenades quotidiennes au grand air, une activité physique modérée et des exercices spécifiques pour restaurer le tonus des organes urinaires.

L'incontinence urinaire est une complication fréquente après une résection de la prostate. Pour restaurer la contractilité du sphincter urétral, il est nécessaire de le réentraîner par des exercices spécifiques. Un traitement spécialisé ou une intervention chirurgicale peuvent même être nécessaires pour en éliminer les conséquences.

Pour une guérison plus rapide et plus efficace, les hommes doivent adopter un mode de vie sain. Pour beaucoup, c'est une excellente occasion d'abandonner leurs mauvaises habitudes et de commencer une nouvelle vie.

Retour sur l'opération

Les hommes, avec leur fierté et leur retenue inhérentes, n'aiment pas particulièrement parler de leurs problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de la fonction sexuelle et du délicat problème de la miction. C'est pourquoi ils ne se précipitent pas pour partager leur chagrin avec un médecin jusqu'à ce que le problème atteigne une ampleur nécessitant une intervention chirurgicale. C'est aussi pourquoi on trouve peu d'avis sur la chirurgie de résection de la prostate sur Internet. Qui voudrait annoncer au monde entier qu'il souffre d'un problème aussi délicat qui peut affecter sa vie sexuelle?!

Cependant, on trouve parfois des publications où des hommes partagent les résultats du traitement de leurs amis. D'anciens patients d'urologues âgés de 65 à 75 ans, qui n'ont aucune honte à se faire, peuvent témoigner de l'efficacité du traitement chirurgical.

Il faut dire d'emblée qu'ils parlent tous deux avec enthousiasme de la méthode chirurgicale, la considérant comme la plus radicale. Malgré les complications et les subtilités de l'opération, les hommes épuisés par la maladie sont prêts à tout pour se débarrasser de la douleur et des difficultés urinaires. Même une complication comme l'incontinence urinaire n'arrête personne.

Le traitement au laser (vaporisation laser) reçoit le plus grand nombre d'avis positifs, car il présente un risque minimal de complications telles que saignements et diminution de la fonction érectile, ce qui est important pour les jeunes hommes. L'incontinence urinaire est rare dans ce cas. Avec l'énucléation au laser, le risque de complications telles que l'incontinence urinaire, la dysfonction érectile, l'éjaculation rétrograde et les saignements mineurs est légèrement plus élevé et se rapproche de celui d'une résection transurétrale (RTU) utilisant une boucle électrique.

En parlant du coût élevé des opérations de résection transurétrale de la rétine et du traitement au laser, de nombreux anciens patients affirment que la thérapie médicamenteuse sur plusieurs années a drainé encore plus d'argent de leurs poches, malgré le fait que le résultat était négatif.

Les avis des patients et de leurs proches sont confirmés par l'avis des médecins qui constatent une amélioration de l'écoulement urinaire et de l'état général des patients après toute intervention chirurgicale de la prostate. En principe, si toutes les analyses nécessaires sont réalisées et les contre-indications prises en compte, les hommes tolèrent bien l'opération, quelle que soit la méthode utilisée. La durée de la convalescence, les complications possibles et les marques esthétiques sur le corps sont également un facteur à prendre en compte.

L'opération sus-pubienne par voie ouverte est considérée comme l'opération la plus économique, mais elle est également celle qui présente le plus grand nombre de complications et de récidives, présente de nombreuses contre-indications et nécessite plusieurs mois de convalescence (jusqu'à six mois), tandis qu'après d'autres opérations, le retour à une vie normale est complet après un mois et demi. Malgré son faible coût, peu d'hommes osent risquer leur fonction érectile, qui reste souvent altérée après une chirurgie ouverte.

Les effets secondaires d'une chirurgie laparoscopique sont rares. L'incontinence urinaire disparaît généralement spontanément en six mois. Des troubles de l'érection peuvent être observés temporairement. Les saignements graves sont extrêmement rares.

La résection transurétrale de la prostate (RTU), comme le traitement au laser, offre les meilleurs résultats à long terme, bien que le risque d'incontinence urinaire après un accès urétral reste élevé. Cependant, les avis sur les complications sont bien moins nombreux sur Internet que les témoignages de médecins sur les bons résultats postopératoires, ce qui témoigne de la grande efficacité de la méthode. En fin de compte, tout dépend de l'âge du patient (plus il est âgé, plus il est difficile de restaurer le tonus sphinctérien), de la rapidité de la consultation (la taille de la prostate augmente progressivement, et plus elle est importante, plus l'opération sera longue et plus le risque de complications sera élevé), des caractéristiques physiques et des pathologies existantes.

La résection de la prostate est considérée comme une intervention anatomique précise et requiert une grande compétence du médecin dans ce domaine. Cependant, même des connaissances en médecine, en anatomie et en chirurgie ne suffiront pas si le médecin ne maîtrise pas correctement les instruments nécessaires à la réalisation d'une intervention donnée. Pour un résultat satisfaisant et un nombre minimal de complications, il est nécessaire d'adopter une approche responsable dans le choix de la clinique et du chirurgien qui réalisera l'opération, car la santé et l'image future de l'homme en dépendent. Le risque est une noble cause, mais il est déconseillé lorsqu'il s'agit de la vie et de la santé d'une personne.

[

[