Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Méningite encéphalitique: causes, symptômes, traitement

Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Selon la terminologie médicale, la méningite encéphalitique est plus correctement appelée méningo-encéphalite, car dans cette maladie infectieuse, le processus inflammatoire affecte non seulement les membranes du cerveau, mais également sa substance. [ 1 ]

Épidémiologie

Comme le montrent les statistiques cliniques, dans la moitié des cas, l’agent étiologique de la méningo-encéphalite n’est pas identifié.

La méningite et l’encéphalite causées par Listeria surviennent dans 20 % des cas chez les nouveau-nés et les personnes âgées, et le taux de mortalité est de 22 %.

La méningite et l’encéphalite tuberculeuses représentent environ 6 % de tous les cas de tuberculose extrapulmonaire, mais il s’agit de la forme extrapulmonaire la plus grave de la maladie, avec un taux de mortalité élevé. [ 2 ]

Dans le cas de la rubéole, la méningite encéphalitique est considérée par les spécialistes comme une complication neurologique dont la fréquence ne dépasse pas un cas pour cinq mille patients.

La méningo-encéphalite à herpèsvirus représente environ 10 % de tous les cas de cette maladie. L'incidence annuelle de l'encéphalite à herpès simplex est d'environ 2 à 4 cas pour 1 000 000 d'habitants dans le monde. Seul un tiers des cas de lésions des membranes et des tissus cérébraux résultent d'une infection initiale par les HSV de types 1 et 2; dans les autres cas, la méningite encéphalitique est associée à l'activation d'une infection latente déjà présente dans l'organisme. [ 3 ]

Causes méningite encéphalitique

Les infections virales, bactériennes, fongiques et parasitaires sont les principales causes de méningite encéphalitique. [ 4 ]

L'inflammation virale des membranes du cerveau (méninges) avec un processus inflammatoire simultané dans la substance cérébrale (cerebrum materia) peut être provoquée par:

- virus de l'herpès simplex HSV1 et HSV2 (génitaux); [ 5 ]

- Virus varicelle-zona (VZV3) – virus de la varicelle; [ 6 ]

- Virus de la rubéole (RuV) de la famille des Matonaviridae – virus de la rubéole; [ 7 ]

- virus de la rougeole (virus Morbilli ); [ 8 ]

- Arbovirus à ARN de la famille des Flaviviridae – virus de l'encéphalite à tiques (ou arbovirus). [ 9 ], [ 10 ]

La méningo-encéphalite bactérienne peut être causée par des méningocoques (Neisseria meningitidis), des listérias (Listeria monocytogenes), des bactéries Mycobacterium tuberculosis (agent causal de la tuberculose), ainsi que par le tréponème pâle (Treponema pallidum), qui conduit au développement de la syphilis. Parallèlement, la méningite encéphalitique progressive associée à la tuberculose est en fait l'une de ses formes extrapulmonaires – la tuberculose du système nerveux – et les lésions cérébrales causées par T. pallidum peuvent être définies comme une méningo-encéphalite syphilitique, une syphilis méningovasculaire ou une neurosyphilis. [ 11 ], [ 12 ]

Les infections fongiques associées à des lésions cérébrales comprennent les cryptocoques d'origine naturelle (Cryptococcus neoformans) et, dans de rares cas, les infections fongiques endémiques telles que Histoplasma capsulatum, qui provoquent le plus souvent des mycoses pulmonaires. Cependant, selon certaines données, des lésions du SNC sont observées dans 5 à 10 % des cas d'histoplasmose disséminée. [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

Les protozoaires parasites qui peuvent infecter les humains et provoquer une méningo-encéphalite comprennent:

- habitant d'eau douce Naegleria fowleri - une amibe unicellulaire Naegleria f owleri du type Percolozoa;

- Toxoplasma gondii, qui peut être contracté par contact avec des aliments ou des excréments de chat contenant des oocystes de ce parasite intracellulaire.

Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risque de développement de la méningo-encéphalite sont causés par des problèmes du système immunitaire: un affaiblissement des défenses de l'organisme.

À son tour, l'immunité diminue lors de la lutte contre des infections fréquentes de diverses localisations, en présence de foyers d'infection chronique (par exemple, dans l'oreille moyenne, les sinus paranasaux) ou de néoplasmes progressifs, immédiatement après les vaccinations, en relation avec un traitement anticancéreux et immunosuppresseur.

Le risque de développer une telle inflammation est accru chez les nouveau-nés et les enfants au cours des premières années de vie, les personnes âgées, les femmes enceintes, les patients atteints du VIH, ainsi que chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes existantes, de dysfonctionnements organiques graves et de diabète.

Le risque de neurosyphilis, comme de méningo-encéphalite tuberculeuse, est accru dans les cas où la maladie n’est pas traitée à un stade précoce.

La baignade en eau douce (y compris dans les parcs aquatiques) augmente le risque d'invasion par l'amibe Naegleria f owleri avec développement d'une méningo-encéphalite à protozoaires, notamment chez les enfants.

Pathogénèse

Lorsqu'on répond à la question de savoir si la méningite encéphalitique est contagieuse ou non, les experts soulignent qu'une personne peut être infectée par des virus (mentionnés précédemment) provenant de quelqu'un d'autre, mais l'encéphalite elle-même ne se transmet pas d'une personne à l'autre.

Cependant, les méningocoques (Neisseria meningitidis) peuvent être contractés d'une personne malade, pendant la période prodromique de la méningo-encéphalite (qui dure 4 à 6 jours). Dans la méningo-encéphalite syphilitique, les lésions des membranes et des tissus cérébraux résultent de la réactivation du tréponème lors d'une syphilis non traitée (transmission sexuelle et familiale). Bien que la pathogenèse de la neurosyphilis n'ait pas été entièrement étudiée, on suppose que l'infection, se propageant par voie sanguine et lymphatique, peut s'accumuler dans les tissus adjacents aux vaisseaux, entraînant une inflammation et une oblitération (rétrécissement de la lumière) des vaisseaux qui irriguent le cerveau et ses membranes.

La Listeria peut être contractée par l'intermédiaire d'aliments contaminés. Ces bactéries infectent les leucocytes sanguins et lymphatiques et, franchissant la barrière hémato-encéphalique, pénètrent dans le cerveau. Elles s'y multiplient et forment des granulomes, ce qui entraîne une nécrose tissulaire focale.

Les virions viraux, lorsqu'ils entrent en contact avec les cellules des muqueuses, se fixent aux récepteurs situés à leur surface et – par phagocytose, libération directe d'acides nucléiques génomiques ou fusion de la capside virale avec la membrane de la cellule hôte – endommagent les tissus, provoquant une réaction antigénique protectrice sous forme d'inflammation.

Le virus de l'encéphalite à tiques se transmet par piqûres de tiques ixodides. Sa pathogénèse réside dans la dystrophie et la nécrose des neurones cérébraux, conséquence de la pénétration du virus dans la circulation sanguine via l'endothélium vasculaire, dont les cellules sont endommagées par les enzymes cytolytiques virales. Après avoir pénétré dans le liquide céphalorachidien, le virus attaque les méninges et la névroglie.

Les cryptocoques, ainsi que les spores d'histoplasmes, pénètrent dans le corps avec l'air inhalé, et leur mécanisme d'action est dû aux dommages causés aux cellules phagocytaires, à l'intérieur desquelles l'infection passe par la BHE (les microbiologistes appellent ce chemin le mécanisme du cheval de Troie), pénètre dans le sang et le liquide céphalo-rachidien, puis dans le cerveau, où les champignons continuent de se multiplier, formant des colonies.

Lorsque l'eau infectée par les trophozoïtes de Naegleria fowleri pénètre dans les fosses nasales, l'infection persiste sur l'épithélium olfactif, affectant ses récepteurs et pénétrant par le nerf olfactif crânien, situé derrière la lame criblée de l'os entre les fosses nasales et crâniennes, puis dans les membranes et tissus cérébraux. Les trophozoïtes amibiens absorbent les cellules cérébrales et les détruisent grâce à leurs enzymes.

Symptômes méningite encéphalitique

Selon l'agent pathogène de la méningite encéphalitique, ses premiers signes apparaissent plus ou moins rapidement et avec une intensité variable. Il s'agit le plus souvent d'une faiblesse, d'un malaise général, de maux de tête et d'une forte augmentation de la température (˂ +39 °C).

Ensuite, apparaissent une raideur (rigidité) des muscles du cou, une sensibilité à la lumière vive, une vision floue et une vision double, des problèmes d'élocution ou d'audition.

Les symptômes de la méningo-encéphalite à tiques apparaissent une à trois semaines après la piqûre (souvent sans que les personnes concernées ne s'en rendent compte) et peuvent inclure maux de tête, fièvre, myalgies et arthralgies, nausées et confusion. S'ensuivent des convulsions, une perte de sensibilité ou une paralysie de certaines zones du visage ou du corps; les patients peuvent tomber dans le coma. [ 16 ]

La méningo-encéphalite causée par le HSV1 commence également par des maux de tête et de la fièvre pendant 5 à 6 jours, suivis de tremblements et de convulsions, d'une faiblesse musculaire, d'hallucinations et de troubles de la conscience et du comportement.

L'inflammation hémorragique des membranes et des tissus cérébraux dans la méningo-encéphalite amibienne se développe rapidement, avec dans la plupart des cas une issue fatale.

Lorsque Listeria monocytogenes est présente, une méningite encéphalitique purulente peut se développer avec des abcès sous-corticaux dans des structures telles que le thalamus et la moelle allongée.

La méningite encéphalitique chez les enfants au cours de la première année de vie se manifeste par des symptômes tels que fièvre, léthargie, incapacité à se réveiller pour manger, vomissements, spasticité des muscles squelettiques du corps, irritabilité et bombement de la fontanelle antérieure. [ 17 ]

Complications et conséquences

La méningite encéphalitique est dangereuse en raison de ses complications et de ses conséquences, [ 18 ] qui comprennent:

- hydrocéphalie entraînant une hypertension intracrânienne;

- lésions des nerfs crâniens, qui entraînent des problèmes d’élocution, de déglutition, de vision, d’audition, de coordination des mouvements, de mémoire;

- formation d'un kyste intracérébral;

- convulsions d’intensité variable, y compris généralisées;

- arrêt des fonctions du cortex cérébral avec développement du syndrome apallique.

- problèmes de mémoire, changements de personnalité et de comportement, problèmes de parole et de langage

Les enfants souffrent de troubles du développement mental et psychologique et, en cas d'inflammation due à l'herpèsvirus, les tissus des lobes frontaux du cerveau sont souvent affectés, provoquant des changements de comportement et de personnalité.

Les conséquences de la méningo-encéphalite syphilitique (neurosyphilis) sont le tabès dorsal, la parésie générale, la paralysie spastique et progressive, les troubles ophtalmologiques et la perte partielle des capacités cognitives.

Les lésions des motoneurones inférieurs et l’arachnoïdite spinale, en plus des troubles de la marche et des changements cognitifs, sont des complications graves de la méningo-encéphalite cryptococcique.

En raison d’un gonflement grave et de lésions cérébrales, un coma se développe dans la méningite encéphalitique. Pour plus de détails, voir – Coma cérébral.

Diagnostics méningite encéphalitique

Plus tôt la méningo-encéphalite est diagnostiquée, plus tôt elle peut être traitée, augmentant ainsi les chances de guérison du patient.

Tout d'abord, un examen est effectué, l'anamnèse est recueillie et les symptômes cliniques sont identifiés. Les examens suivants sont effectués: analyse sanguine générale, recherche d'anticorps (IgM et IgG) dirigés contre les virus, recherche de RW; analyse sérologique du sérum sanguin; analyse générale, PCR et microbiologique du liquide céphalorachidien (LCR) pour déterminer le type d'infection pathogène.

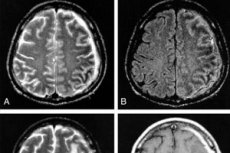

Des diagnostics instrumentaux sont utilisés: la neuroimagerie par tomodensitométrie du cerveau ou l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et l'électroencéphalographie (EEG) pour surveiller l'activité électrique du cerveau. [ 19 ]

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel comprend l’encéphalomyélite virale, l’encéphalite auto-immune, la carcinose méningée, la vascularite du SNC, etc. Il est également important de différencier la méningo-céphalite virale et bactérienne (ou fongique).

Qui contacter?

Traitement méningite encéphalitique

Le traitement de la méningo-encéphalite, comme celui de la méningite, consiste à éliminer la cause sous-jacente, à soulager les symptômes et à soutenir les fonctions corporelles. Généralement, l'inflammation des membranes et des tissus cérébraux est prise en charge en unité de soins intensifs. [ 20 ]

Comment traiter la méningo-céphalite à méningocoque? Lire la publication: Infection à méningocoque

En savoir plus sur le traitement de la méningo-encéphalite à listériose avec des antibiotiques dans l'article - Listériose

En cas d'étiologie tuberculeuse de l'inflammation, on utilise l'antibiotique Rifampicine ( Macox ), et en cas de neurosyphilis, la Pénicilline et la Ceftriaxone (Cefamed, Triaxone).

En cas de méningite encéphalitique d'origine virale, des glucocorticoïdes sont administrés, par exemple la dexaméthasone. Si la méningo-encéphalite est causée par les virus HSV1, HSV2 ou varicelle-zona, l'acyclovir ou le ganciclovir, un médicament antiviral, est administré par voie parentérale.

La méningo-encéphalite cryptococcique est traitée de la même manière que la méningite cryptococcique: avec l'antibiotique polyène Amphotéricine B et le fongicide Flucytosine.

L'amphotéricine B liposomale est également utilisée pour traiter la méningite encéphalitique causée par Histoplasma; une administration à long terme du médicament fongicide Itraconazole (Itracon, Sporagal) sous forme de capsule ou de comprimés de kétoconazole est alors prescrite.

L'incidence annuelle de l'encéphalite à herpès simplex est d'environ 2 à 4 cas pour 1 000 000 d'habitants dans le monde. Seul un tiers des cas de lésions des membranes et des tissus cérébraux résultent d'une infection initiale par les HSV de types 1 et 2; dans les autres cas, la méningite encéphalitique est associée à l'activation d'une infection déjà latente dans l'organisme.

De plus, une thérapie intensive est fournie par perfusions intraveineuses pour maintenir les fonctions corporelles et soulager les symptômes.

La prévention

Heureusement, la prévention de la méningite encéphalitique ne se limite pas au respect des règles d’hygiène personnelle et à l’utilisation de répulsifs contre les tiques, qui peuvent prévenir l’infection infectieuse. [ 21 ]

Il existe des vaccins efficaces, vous devez donc vous faire vacciner contre l’encéphalite à tiques, la varicelle et l’infection à méningocoque.

Prévoir

Tous les cas de méningite encéphalitique n’ont pas un bon pronostic: celui-ci varie en fonction de l’infection spécifique, de la gravité de la maladie et de la rapidité du traitement.

Dans les cas légers et avec peu ou pas de symptômes, les patients se rétablissent en quelques semaines, même si la résolution des séquelles neurologiques peut prendre des mois. [ 22 ]

Dans les cas graves, des lésions cérébrales irréversibles, voire mortelles, sont possibles. Le taux de mortalité est estimé à environ 10 % en cas d'inflammation des membranes et des tissus cérébraux, à 20 % en cas de méningite encéphalitique causée par le HSV et à près de 98 % en cas de lésions cérébrales causées par l'amibe Naegleria fowleri.