Expert médical de l'article

Nouvelles publications

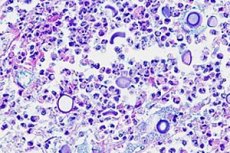

Méningite à cryptocoques

Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'inflammation des méninges peut être causée non seulement par des bactéries, des virus et des protistes, mais aussi par des infections fongiques. La méningite cryptococcique est causée par la levure encapsulée Cryptococcus neoformans, un pathogène opportuniste de l'homme. [ 1 ] Elle a été nommée maladie de Busse-Buschke en raison de sa première description par Otto Busse et Abraham Buschke en 1894. [ 2 ]

Selon la CIM-10, le code de la maladie est G02.1 (dans la section sur les maladies inflammatoires du système nerveux central), et également B45.1 dans la section sur les mycoses (c'est-à-dire les maladies fongiques).

Épidémiologie

Huit cas sur dix de méningite cryptococcique surviennent chez des personnes infectées par le VIH/SIDA.

Selon des données publiées dans The Lancet Infectious Diseases au printemps 2017, ce champignon est responsable d'environ 220 000 cas de méningite cryptococcique chaque année chez les personnes atteintes du VIH ou du sida, et plus de 180 000 en meurent. La plupart des cas de méningite cryptococcique surviennent en Afrique subsaharienne.

Selon les statistiques de l'OMS, en 2017, 165,8 mille cas de méningite cryptococcique ont été enregistrés en Afrique, 43,2 mille dans les pays asiatiques, 9,7 mille en Amérique du Nord et du Sud et 4,4 mille cas de la maladie dans les pays européens.

Causes méningite cryptococcique

Les causes de ce type de méningite sont une infection par le champignon Cryptococcus neoformans (classe des Tremellomycètes, genre Filobasidiella), présent dans l'environnement: sol (y compris la poussière), bois en décomposition, fientes d'oiseaux (pigeons) et de chauves-souris, etc. L'infection se produit par voie aérienne, par inhalation de basidiospores du champignon. Cependant, chez la plupart des personnes suffisamment immunisées contre le développement de la maladie, C. neoformans ne se développe pas et reste un micro-organisme opportuniste intracellulaire facultatif (incapable d'infecter d'autres personnes). Lire aussi: Cryptocoques: agents responsables de la cryptococcose [ 3 ]

En règle générale, la méningite cryptococcique se développe chez les personnes infectées par le VIH (au stade IVB) – en tant qu’infection secondaire, ainsi que chez les personnes dont le système immunitaire fonctionne mal dans d’autres maladies accompagnées d’une immunosuppression à long terme. [ 4 ]

La méningite cryptococcique est considérée comme une forme cérébrale ou extrapulmonaire de cryptococcose, qui se développe après la dissémination hématogène de C. neoformans des voies respiratoires et des poumons vers le cerveau et la moelle épinière.[ 5 ]

Facteurs de risque

Les facteurs qui augmentent le risque de développer une méningite cryptococcique comprennent:

- période néonatale (période néonatale) et prématurité des nourrissons;

- affaiblissement du système immunitaire dans les maladies oncologiques (notamment la leucémie, le mélanome multiple, le lymphosarcome), chez les patients infectés par le VIH et atteints du SIDA;

- diabète;

- hépatite virale et autres maladies du complexe immunitaire;

- anémie falciforme;

- chimiothérapie en présence d’un diagnostic oncologique;

- dépasser le niveau admissible de rayonnement ionisant;

- traitements longs aux antibiotiques ou aux stéroïdes;

- pose de cathéters et de shunts intravasculaires;

- greffe de moelle osseuse ou d'organe interne.

Pathogénèse

Les cryptocoques, protégés des cellules immunitaires humaines par une capsule polysaccharidique (qui inhibe la phagocytose), sécrètent des protéases, de l’uréase, de la phospholipase et de la nucléase – des enzymes capables de détruire les cellules hôtes. [ 6 ]

Et la pathogénèse de la cryptococcose réside dans le fait que ces enzymes endommagent les cellules en lysant les membranes, en modifiant les molécules, en perturbant les fonctions des organites cellulaires et en changeant le cytosquelette. [ 7 ]

Les sérine protéases fongiques détruisent les liaisons peptidiques des protéines cellulaires, clivent les immunoglobulines et les protéines des cellules effectrices immunitaires, et la réplication de C. neoformans se produit dans les phagocytes mononucléaires (macrophages), ce qui facilite leur propagation. [ 8 ]

De plus, en traversant les cellules endothéliales et en étant transportés à l'intérieur des macrophages infectés, les cryptocoques perturbent l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique (BHE). Le champignon se propage par la circulation sanguine dans le liquide céphalorachidien, puis dans les membranes molles du cerveau, formant des « colonies » de cellules fongiques dans le tissu cérébral sous forme de pseudokystes gélatineux. [ 9 ]

Symptômes méningite cryptococcique

Les premiers signes de la méningite cryptococcique sont la fièvre (la température monte à +38,5-39°C) et des maux de tête sévères.

Les symptômes cliniques comprennent également des nausées et des vomissements, des convulsions, une raideur de la nuque, une sensibilité accrue des yeux à la lumière et des troubles de la conscience et du comportement. [ 10 ]

Comme le soulignent les experts, le développement du syndrome méningé est plus lent que celui d’une infection bactérienne des méninges.

Complications et conséquences

Les complications et conséquences de la méningite fongique causée par le cryptocoque sont:

- augmentation significative de la pression intracrânienne;

- lésions isolées des nerfs crâniens avec parésie/paralysie du nerf facial et modifications atrophiques du nerf optique (entraînant des problèmes ophtalmologiques);

- la propagation du processus inflammatoire aux tissus du sous-cortex et des hémisphères du cerveau - méningo-encéphalite cryptococcique;

- développement d'un abcès cérébral (cryptococcome);

- épanchement dans l’espace sous-dural (sous la dure-mère du cerveau);

- lésion de la moelle épinière;

- changements mentaux et diminution des fonctions cognitives.

Diagnostics méningite cryptococcique

En plus des antécédents médicaux et de l'examen physique, le diagnostic de l'infection à C. neoformans dans la méningite comprend nécessairement des analyses sanguines: cliniques et biochimiques générales, une analyse du sérum sanguin pour les anticorps dirigés contre les protéines de C. neoformans et une hémoculture.

Une ponction lombaire est réalisée et une analyse du liquide céphalo-rachidien pour l'antigène et une analyse bactérioscopique (culture bactérienne) du liquide céphalo-rachidien sont effectuées. [ 11 ]

Le diagnostic instrumental est réalisé à l’aide d’une radiographie thoracique et d’une imagerie par résonance magnétique du cerveau.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel comprend la méningite et la méningo-encéphalite d'étiologie bactérienne et virale, les lésions cérébrales causées par les champignons Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatidis ou les amibes (y compris Naegleria fowleri).

Traitement méningite cryptococcique

Le traitement étiologique vise à éradiquer les cryptocoques, pour lesquels des médicaments antifongiques sont utilisés.

Le traitement comprend l'administration intraveineuse (goutte-à-goutte, par cathéter veineux central ou par perfusion péritonéale) de l'antifongique polyénique amphotéricine B (Amphocyl) en association avec l'antifongique flucytosine (5-fluorocytosine) ou fluconazole, qui possède un effet fongicide et fongistatique. La posologie de ces médicaments est calculée en fonction du poids du patient.

Une surveillance constante de l'état du patient est nécessaire, car l'amphotéricine B a un effet toxique sur les reins et les effets secondaires de la flucytosine peuvent inclure la suppression de la fonction hématopoïétique de la moelle osseuse, un arrêt respiratoire ou cardiaque, le développement de lésions cutanées sous forme de nécrolyse épidermique, etc.

Selon les recommandations publiées dans la mise à jour 2010 de l'IDSA (Infectious Diseases Society of America), le traitement n'a pas évolué depuis dix ans. Le traitement antifongique de première intention repose sur l'induction, la consolidation et le maintien des trois types de patients suivants: [ 12 ]

Maladies liées au VIH

- Thérapie d'induction

- Amphotéricine B désoxycholate (0,7-1,0 mg/kg/jour) + flucytosine (100 mg/kg/jour par voie orale) pendant 2 semaines (Preuve A1)

- Amphotéricine B liposomale (3-4 mg/kg/jour) ou complexe lipidique d'amphotéricine B (5 mg/kg/jour; surveiller la fonction rénale) + flucytosine (100 mg/kg/jour) pendant 2 semaines (Preuve B2)

- Amphotéricine B désoxycholate (0,7 à 1,0 mg/kg/jour) ou amphotéricine B liposomale (3 à 4 mg/kg/jour) ou complexe lipidique d'amphotéricine B (5 mg/kg/jour, pour les patients qui ne tolèrent pas la flucytosine) pendant 4 à 6 semaines (Preuve B2)

- Alternatives au traitement d'induction

- Amphotéricine B désoxycholate + fluconazole (Preuve B1)

- Fluconazole + flucytosine (Preuve B2)

- Fluconazole (preuve B2)

- Itraconazole (Preuve C2)

- Fluconazole (400 mg/jour) pendant 8 semaines (Données A1)

- Fluconazole (200 mg/jour) pendant 1 an ou plus (Preuve A1)

- Itraconazole (400 mg/jour) pendant 1 an ou plus (Preuve C1)

- Amphotéricine B désoxycholate (1 mg/kg/semaine) pendant 1 an ou plus (Preuve C1)

- Thérapie de consolidation

- Thérapie de soutien

- Alternatives au traitement d'entretien

Maladies liées à la transplantation

- Thérapie d'induction

- Amphotéricine B liposomale (3-4 mg/kg/jour) ou complexe lipidique amphotéricine B (5 mg/kg/jour) + flucytosine (100 mg/kg/jour) pendant 2 semaines (Preuve B3)

- Alternatives au traitement d'induction

- Amphotéricine B liposomale (6 mg/kg/jour) ou complexe lipidique d'amphotéricine B (5 mg/kg/jour) pendant 4 à 6 semaines (Preuve B3)

- Amphotéricine B désoxycholate (0,7 mg/kg/jour) pendant 4 à 6 semaines (Preuve B3)

- Fluconazole (400 à 800 mg/jour) pendant 8 semaines (Preuve B3)

- Fluconazole (200 à 400 mg/jour) pendant 6 mois à 1 an (Preuve B3)

- Thérapie de consolidation

- Thérapie de soutien

Maladie non liée au VIH/à la transplantation

- Thérapie d'induction

- Amphotéricine B désoxycholate (0,7 à 1,0 mg/kg/jour) + flucytosine (100 mg/kg/jour) pendant 4 semaines ou plus (Preuve B2)

- Amphotéricine B désoxycholate (0,7–1,0 mg/kg/jour) pendant 6 semaines (Preuve B2)

- Amphotéricine B liposomale (3-4 mg/kg/jour) ou amphotéricine B complexe lipidique (5 mg/kg/jour) en association avec la flucytosine, 4 semaines (Preuve B3)

- Amphotéricine B désoxycholate (0,7 mg/kg/jour) + flucytosine (100 mg/kg/jour) pendant 2 semaines (Preuve B2)

- Thérapie de consolidation

- Fluconazole (400 à 800 mg/jour) pendant 8 semaines (Preuve B3)

- Fluconazole (200 mg/jour) pendant 6 à 12 mois (Preuve B3)

- Thérapie de soutien

L'association d'amphotéricine B et de flucytosine s'est avérée la plus efficace pour éliminer l'infection et a montré un bénéfice de survie supérieur à celui de l'amphotéricine seule. Cependant, en raison de son coût, la flucytosine est souvent indisponible dans les milieux à ressources limitées où la charge de morbidité est élevée. Des études ont montré que l'association d'amphotéricine B et de fluconazole était supérieure à celle de l'amphotéricine B seule.[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

Sans traitement, l’évolution clinique évolue vers une confusion, des convulsions, une diminution du niveau de conscience et un coma.

Les céphalées réfractaires aux antalgiques peuvent être traitées par décompression vertébrale après une évaluation neuro-imagerie adéquate par tomodensitométrie ou IRM. Le volume maximal de LCR pouvant être drainé sans danger par une seule ponction lombaire n'est pas clairement établi, mais jusqu'à 30 ml sont souvent prélevés, la pression étant contrôlée après chaque prélèvement de 10 ml.[ 16 ]

La prévention

La prévention de l'infection par le champignon Cryptococcus neoformans est nécessaire, tout d'abord, en cas de système immunitaire faible. [ 17 ] Il est recommandé d'éviter les endroits poussiéreux et de travailler avec de la terre, et les personnes infectées par le VIH doivent recevoir un traitement antirétroviral continu.

Prévoir

Sans traitement, le pronostic de toute méningite fongique est mauvais.

Le pronostic initial dépend de facteurs prédictifs de mortalité tels que les suivants [ 18 ], [ 19 ]:

- La pression d'ouverture du liquide céphalo-rachidien est supérieure à 25 cm H2O.

- Faible numération des globules blancs dans le liquide céphalorachidien

- Déficience sensorielle

- Diagnostic tardif

- Titres d'antigènes élevés dans le liquide céphalorachidien

- Taux d'élimination de l'infection

- La quantité de levure dans le LCR dépasse 10 mm3 ( pratique courante au Brésil) [ 20 ]

- Patients non liés au VIH et facteurs pronostiques chez ces patients, en plus de ceux déjà mentionnés:

- Marqueurs d'une réponse inflammatoire faible

- Pas de maux de tête

- Hémopathie maligne primaire

- Maladie chronique des reins ou du foie

La mortalité varie d'un pays à l'autre en fonction des ressources disponibles. Elle reste élevée aux États-Unis et en France, avec des taux de mortalité à 10 semaines compris entre 15 % et 26 %, voire plus élevés chez les patients non infectés par le VIH en raison d'un diagnostic tardif et d'un dysfonctionnement de la réponse immunitaire. En revanche, dans les pays pauvres en ressources, la mortalité augmente de 30 % à 70 % à 10 semaines en raison d'une présentation tardive et du manque d'accès aux médicaments, aux tensiomètres et à une surveillance optimale.