Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Atherosclerosis ng mga extracranial na sanga ng brachiocephalic arteries

Dernière revue: 29.06.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'athérosclérose étant une maladie systémique, elle peut affecter les gros vaisseaux artériels de diverses localisations, et l'athérosclérose des parties extracrâniennes des artères brachiocéphaliques est définie lorsque des processus pathologiques sont soumis à des parties extracrâniennes (situées à l'extérieur du crâne) des artères qui transportent le sang vers les épaules, le cou et la tête (cerveau). [ 1 ]

Épidémiologie

La prévalence des lésions athéroscléreuses des branches extracrâniennes des artères brachiocéphaliques est estimée à 42 à 45 % des patients atteints d'athérosclérose symptomatique consultant un médecin.

Selon les statistiques cliniques, l'athérosclérose sténotique des artères brachiocéphaliques est la deuxième affection la plus fréquente après le rétrécissement athéroscléreux de la lumière coronaire. Elle est associée à jusqu'à 30 % des cas d'insuffisance circulatoire cérébrale aiguë, et les lésions athéroscléreuses des artères carotides entraînent un accident vasculaire cérébral chez près de la moitié des patients.

Et au moins un quart des cas d’accident vasculaire cérébral ischémique du bassin vertébrobasilaire (cercle de circulation postérieur) sont dus à une athérosclérose sténosée ou occlusive des artères vertébrales. [ 2 ]

Selon les statistiques, l'incidence de l'athérosclérose a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. La population masculine est environ 3,5 fois plus touchée que la population féminine. La tranche d'âge principale des patients présentant des lésions des artères extracrâniennes diagnostiquées est de 45 ans et plus.

Des statistiques sont également connues pour différents pays du monde:

- Aux États-Unis, la maladie survient dans plus de 40 % de toutes les lésions cardiovasculaires (beaucoup attribuent cela aux habitudes alimentaires des Américains).

- En Italie, ce pourcentage est nettement inférieur: un peu plus de 6 %.

- Les habitants des pays africains sont encore moins touchés par la maladie que ceux des pays européens et des États-Unis.

- Les taux d’incidence les plus élevés se trouvent en Amérique, en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne, en Finlande et dans les pays post-soviétiques.

- La prévalence la plus faible de l’athérosclérose des artères extracrâniennes se trouve au Japon.

Causes ng atherosclerosis ng extracranial brachiocephalic arteries

L'athérosclérose des branches extracrâniennes des artères brachiocéphaliques ( artères de la tête et du cou ) a les mêmes causes que les lésions de l'intima (couche interne de la paroi vasculaire) de n'importe quel vaisseau artériel. Détails complets:

Les artères brachiocéphaliques (du latin brachium – bras, épaule – et du grec kephale – tête) constituent le tronc brachial ou brachiocéphalique (truncus brachiocephalicus), ainsi que ses grandes branches. Le tronc brachiocéphalique est la deuxième branche issue de l'aorte. Il remonte de sa crosse, traverse le médiastin supérieur jusqu'au bord supérieur de la jonction sternoclaviculaire droite, où il se divise en artère carotide commune droite (arteria carotis communis) et artère sous-clavière droite (arteria subclavia). L'artère sous-clavière gauche se ramifie directement à partir de la crosse aortique; les deux artères sous-clavières irriguent le haut du corps, les membres supérieurs et la tête.

L'artère carotide commune (ou carotide), quant à elle, se divise en artère carotide interne (arteria carotis interna) et artère carotide externe (arteria carotis externa), qui assurent 80 % du flux sanguin cérébral. De ces artères sous-clavières partent les artères vertébrales droite et gauche (arteria vertebralis), artères brachiocéphaliques appariées, composées de trois segments extracrâniens (préforaminal ou prévertébral, foraminal ou vertébral et extradural ou atlantoaxial) et qui irriguent la partie supérieure de la moelle épinière, le tronc cérébral, le cervelet et la partie postérieure du cerveau. [ 3 ]

Facteurs de risque

Il existe de nombreux facteurs de risque pour le développement de cette maladie, notamment: la dyslipidémie (élévation de certaines fractions de cholestérol et de triglycérides dans le sang), l'hypertension artérielle, les troubles du métabolisme des glucides (hyperglycémie, diabète sucré), le syndrome métabolique, l'obésité, l'hyperhomocystéinémie, une mauvaise alimentation (excès de graisses saturées dans l'alimentation), le tabagisme, la sédentarité, la prédisposition héréditaire. [ 4 ]

Voir aussi. - athérosclérose - Causes et facteurs de risque

Pathogénèse

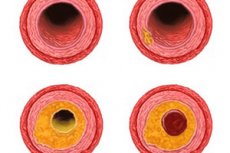

Considérant la pathogenèse des lésions athéroscléreuses des vaisseaux artériels, les experts identifient deux composantes principales de ce processus pathologique. La première consiste en la formation d'accumulations de cholestérol dans la paroi interne des vaisseaux sanguins sous forme de lipoprotéines de basse densité (LDL) oxydées et de cellules de tissus fibreux, appelées plaques d'athérome ou athéroscléreuses.

Le deuxième élément est le développement d'une réponse inflammatoire des cellules immunocompétentes des parois artérielles (macrophages, monocytes et lymphocytes T) à l'expression de molécules d'adhésion intercellulaire par les cellules endothéliales et aux dommages aux cellules de l'intima vasculaire.

La conséquence de la formation de plaques de cholestérol est leur fibrose - un processus fibroprolifératif inflammatoire, qui provoque non seulement un épaississement de la paroi artérielle, mais également son épaississement (réduction de l'élasticité), car à l'étape suivante de l'athérogenèse, la zone affectée du vaisseau et la plaque elle-même subissent une calcification (athérocalcinose). [ 5 ]

Un rôle important est joué par les lésions endothéliales (augmentation de sa perméabilité) dues à l'impact du flux sanguin turbulent sur les zones « critiques » des artères brachiocéphaliques - au niveau de leurs bifurcations et coudes.

Mais le plus important est que, en pénétrant dans la lumière vasculaire, les plaques la rétrécissent et peuvent même l'obstruer complètement, provoquant des problèmes d'irrigation sanguine. En fonction de ce phénomène, on distingue les lésions athéroscléreuses: l'athérosclérose sténosante des artères brachiocéphaliques (le rétrécissement de la lumière vasculaire étant appelé sténose) et l'athérosclérose occlusive ou oblitérante des artères brachiocéphaliques (occlusion – obstruction complète de la lumière vasculaire), dans laquelle le flux sanguin peut être bloqué. [ 6 ]

Symptômes ng atherosclerosis ng extracranial brachiocephalic arteries

Dans la plupart des cas, l'athérosclérose se développe de manière imperceptible et ses premiers signes et la symptomatologie ultérieure des lésions athéroscléreuses des sections extracrâniennes des artères brachiales se manifestent à un certain degré de rétrécissement de leur lumière.

Ainsi, l'athérosclérose initiale des artères brachiocéphaliques (athérosclérose brachiocéphalique extracrânienne) est un stade asymptomatique préclinique de la maladie, mais dans certains cas, il peut y avoir des sensations de bruit dans la tête et des maux de tête de nature lancinante.

Le rétrécissement de la lumière vasculaire peut être hémodynamiquement insignifiant (sans incidence sur le flux sanguin – hémodynamique) ou hémodynamiquement significatif. Dans le premier cas, l'athérosclérose brachiocéphalique insignifiante est asymptomatique et est définie par les spécialistes comme une athérosclérose brachiocéphalique non sténotique.

Dans le second cas, la lumière de l'artère peut être réduite de 50 à 75 %, ce qui correspond à une athérosclérose sténotique des artères brachiocéphaliques. Par exemple, la sténose du tronc brachiocéphalique entraîne des syncopes (pertes de connaissance transitoires). L'athérosclérose des artères carotides provoque des symptômes tels que faiblesse et vertiges, maux de tête intenses, engourdissement du visage, déficience visuelle ou auditive transitoire. Plus d'informations dans la documentation: sténose de l'artère carotide.

Une sténose importante (50 % ou plus) du segment proximal de l'artère sous-clavière secondaire à l'athérosclérose provoque des problèmes ischémiques et conduit au syndrome dit de vol sous-clavier, qui se manifeste par une pré-syncope et des évanouissements, des troubles circulatoires dans les mains et les bras (la main affectée peut être plus froide au toucher que la main controlatérale, et le pouls peut y être plus faible), une altération de la coordination des mouvements, une vision double, des acouphènes et une perte auditive unilatérale.

Dans les cas d'athérosclérose sténosante de l'artère vertébrale, qui touche plus souvent le segment prévertébral du vaisseau, on observe des symptômes vestibulo-oculaires caractéristiques du syndrome vestibulo-atactique: vertiges, perte d'équilibre, maux de tête, apparition de mouches devant les yeux.

À mesure que l'apport sanguin cérébral se détériore, un syndrome vertébrobasilaire ou une insuffisance vertébrobasilaire se développe, caractérisé par une fatigue accrue, des troubles du sommeil et vestibulaires, des épisodes syncopaux de courte durée, des troubles visuels et de la parole, un déclin de la mémoire sous forme d'amnésie antérograde. [ 7 ]

Étapes

Des modifications athérosclérotiques se produisent dans les vaisseaux artériels élastiques et musculo-élastiques, selon le stade: dolipidique, lipidotique, liposclérotique, athéromateux et athérocalcinotique.

Le stade dolipidique se caractérise par des modifications focales de l'intima vasculaire. Ces modifications se produisent dans les zones de ramification ou de courbure des artères. Des lésions microscopiques de la couche endothéliale apparaissent, affectant les structures cellulaires et fibreuses. On observe une altération de la perméabilité des cellules endothéliales, une dilatation des canaux intercellulaires, la formation de cavéoles et de microthrombus aplatis. Un œdème fibrino-séreux du système vasculaire interne se forme.

À mesure que le processus pathologique s'aggrave, une liposclérose apparaît dans la zone de stratification des lipoprotéines, c'est-à-dire la croissance de nouveau tissu conjonctif. À ce stade, des éléments fibreux se forment: des microthrombus aplatis s'organisent à la surface de la plaque, et l'intima acquiert une texture grumeleuse caractéristique.

Le stade athéromateux s'accompagne d'une dégradation péritubulaire des fibres graisseuses, de collagène et d'élastine, des xanthomes et des structures musculaires. Ces processus entraînent la formation d'une cavité contenant des masses athéromateuses (détritus lipido-protéiques), délimitée de la lumière vasculaire par une couche de tissu conjonctif. L'aggravation des processus athéromateux entraîne des complications: hémorragies intrabasales, lésions de la couche de tissu conjonctif de couverture, formation de lésions ulcéreuses athéromateuses. Des détritus pénètrent dans la lumière de l'artère, ce qui peut provoquer une embolie. Le processus ulcéreux lui-même devient souvent à l'origine d'une thrombose.

Le stade final de l'athérosclérose des artères extracrâniennes est le stade d'athérocalcinose, le dépôt de sels de calcium dans les masses athéromateuses, le tissu fibreux et le colloïde interstitiel.

Selon les statistiques, les éléments fibreux à l'origine des modifications athérosclérotiques sont présents dans un cas sur six de décès chez les personnes de plus de 20 ans, et dans plus de 95 % des cas de décès après 50 ans. Des modifications pathologiques plus complexes et des calcifications sont diagnostiquées chez les hommes à partir de 30 ans et chez les femmes à partir de 40 ans.

Formes

Les modifications athérosclérotiques se manifestent par un déséquilibre des principales fractions lipidiques sanguines. L'implication du cholestérol, auparavant considéré comme le principal responsable de l'athérosclérose, est également avérée, mais les effets néfastes du cholestérol sont clairement exagérés.

Le cholestérol est essentiel au corps humain. Présent dans la membrane cellulaire, il participe à la production d'hormones. Il est donc essentiel de surveiller son taux et sa qualité dans le sang. Dans la circulation sanguine, il se lie aux protéines, formant ainsi des lipoprotéines, des protéines complexes.

Le cholestérol est classiquement divisé en « bon » cholestérol (anti-athérogène) et « mauvais » cholestérol (athérogène). Seule la variante athérogène contribue au développement de l'athérosclérose des artères extracrâniennes et des autres artères de l'organisme.

La formation de couches athéroscléreuses à la surface interne des vaisseaux sanguins est un processus assez lent. Les plaques se développent le long et à travers la lumière artérielle. Ces caractéristiques de croissance se reflètent dans la classification des lésions athéroscléreuses: elles sont divisées en variantes sténosées et non sténosées.

L'athérosclérose non sténotique des artères brachiocéphaliques extracrâniennes est diagnostiquée lorsque la lumière vasculaire est obstruée à moins de 50 %; cela se produit notamment en cas de propagation longitudinale des couches athéroscléreuses. Ce problème se prête assez bien à un traitement médicamenteux, à condition de modifier le régime alimentaire et le mode de vie. Dans la plupart des cas, il est possible de ralentir significativement la progression de la pathologie.

L'athérosclérose des artères brachiocéphaliques extracrâniennes avec sténose est observée lorsque la lumière est obstruée à plus de la moitié. En règle générale, dans ce cas, la plaque s'étend transversalement. Cette variante est plus dangereuse, car elle perturbe rapidement et significativement l'apport sanguin aux structures cérébrales et aboutit souvent à une insuffisance circulatoire cérébrale aiguë (accident vasculaire cérébral).

Important: en cas de sténose artérielle sévère, bloquant plus de 70 % de la lumière vasculaire, une intervention chirurgicale est nécessaire. C’est le seul moyen de prévenir l’apparition de complications graves.

L'athérosclérose des artères extracrâniennes s'accompagne d'une insuffisance croissante de la circulation cérébrale. Cette affection est subdivisée en plusieurs degrés:

- Les symptômes sont absents, parfois ils sont absents même dans le contexte d'une athérosclérose diagnostiquée des vaisseaux extracrâniens.

- Un accident ischémique transitoire se développe: les premiers signes d'athérosclérose des artères brachiocéphaliques extracrâniennes se manifestent par un déficit neurologique focal, avec disparition complète des symptômes en 60 minutes. Des troubles transitoires de la circulation cérébrale, avec disparition complète des symptômes neurologiques en moins d'une journée, sont possibles.

- La pathologie devient chronique, des signes neurologiques cérébraux généraux ou un déficit vertébrobasilaire apparaissent. Ce stade peut également être appelé encéphalopathie dyscirculatoire.

- Trouble circulatoire cérébral (accident vasculaire cérébral) antérieur, en cours ou complet avec des symptômes focaux présents pendant plus d'une journée, indépendamment de la présence ou de la disparition d'une insuffisance neurologique.

Complications et conséquences

La lésion des parties extracrâniennes des artères brachiocéphaliques peut provoquer une neuropathie optique ischémique; et la conséquence de l'athérosclérose sténosante des parties extracrâniennes des artères brachiocéphaliques - une insuffisance circulatoire cérébrale aiguë (réduction du flux sanguin oxygéné vers le tissu cérébral), entraînant des attaques ischémiques transitoires, des micro-AVC et un accident vasculaire cérébral ischémique.

Diagnostics ng atherosclerosis ng extracranial brachiocephalic arteries

Comment est réalisé le diagnostic des sections extracrâniennes des artères brachiocéphaliques, quels tests de laboratoire (tests) sont nécessaires, lire dans la publication - athérosclérose - symptômes et diagnostic

Le diagnostic instrumental comprend l’échographie vasculaire, l’angiographie par tomodensitométrie et l’angiographie par résonance magnétique des artères brachiocéphaliques.

Quels signes échographiques de l'athérosclérose des artères brachiocéphaliques sont détectés lors de l'échographie vasculaire (échographie Doppler), en savoir plus dans le matériel - décryptage des résultats de l'échographie Doppler vasculaire. [ 8 ]

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est réalisé pour exclure le rétrécissement artériel dans l'aorto-artérite non spécifique et l'artérite gigantocellulaire, la dysplasie fibreuse musculaire, la collagénose, les syndromes de compression, y compris le syndrome de l'artère vertébrale dans l'ostéochondrose de la colonne cervicale et autres.

L'athérosclérose des artères extracrâniennes à dominante neurasthénique doit être rapidement distinguée des états névrotiques et neurasthéniques courants, ainsi que des états réactifs légers. Ces pathologies présentent des similitudes quant à la dynamique de leur symptomatologie et à leur interaction avec des facteurs psychogènes.

La neurasthénie due à l'athérosclérose présente un tableau neurologique avec des troubles focaux et une légère déficience intellectuelle et mentale. On observe une sensation de fatigue, de léthargie, voire de lâcheté. Les manifestations pathologiques sont généralement stables.

Les troubles du spectre psychiatrique sont souvent très similaires aux conséquences des traumatismes crâniens et des lésions syphilitiques. Les complications post-traumatiques peuvent être identifiées par l'âge du patient, la présence d'informations anamnestiques sur le traumatisme crânien et sa gravité. Les principaux symptômes des conséquences des traumatismes crâniens sont: manifestations végétatives intenses, instabilité des indices tensionnels, absence d'atteinte des sphères intellectuelle et mentale. Important: des cas d'association d'athérosclérose des artères extracrâniennes et de traumatisme crânien sont fréquents.

Aux mesures diagnostiques différentielles visant à exclure les lésions syphilitiques du cerveau s'ajoutent les réactions sérologiques (sang et liquide céphalorachidien), l'étude de la spécificité des manifestations neurologiques.

Lors de la différenciation entre les modifications athéroscléreuses des artères extracrâniennes et la psychose sénile, une attention particulière est portée aux troubles de la personnalité. Ainsi, la psychose vasculaire survient généralement dans un contexte de troubles intellectuels et dysmnétiques.

La psychose sénile s'accompagne d'une aggravation progressive des troubles intellectuels. Dès le stade initial de développement, un trouble critique avec désinhibition des pulsions est détecté. L'apparition de la psychose ne dépend pas de la qualité de la circulation sanguine cérébrale.

Traitement ng atherosclerosis ng extracranial brachiocephalic arteries

Pour traiter l'athérosclérose non sténosante, des médicaments du spectre hypolipidémique - statines (atorvastatine, rosuvastatine, etc.) et antiagrégants (aspirine, clopidogrel) - sont utilisés. [ 9 ] Plus d'informations dans les articles:

En cas d'athérosclérose symptomatique, de l'héparine ou de la warfarine sont prescrites (pendant 4 à 12 semaines). Des antiagrégants plaquettaires peuvent ensuite être utilisés. Pour plus de détails, voir: Athérosclérose - Traitement

Le traitement physiothérapeutique implique que le patient effectue autant que possible des exercices réguliers.

La physiothérapie pour l'athérosclérose des artères extracrâniennes permet d'améliorer la circulation sanguine cérébrale et d'optimiser le métabolisme. L'électrophorèse médicamenteuse avec novocaïne, platifylline, eufylline, ainsi que les techniques de magnésium et de potassium sont souvent à la rescousse.

Les patients souffrant d'insomnie, de troubles de l'humeur et de phobies se voient proposer une électrophorèse à la novocaïne, à l'iode et au seduxène. En cas de neurasthénie avec troubles du sommeil et arythmies, un collier de magnésium est prescrit, mais les colliers à l'eufylline et à la platifylline sont plus adaptés aux patients souffrant d'angiospasmes. Les céphalées peuvent être soulagées par un collier de calcium, et si les maux de tête s'accompagnent d'hyperexcitabilité et de troubles du sommeil, une électrophorèse au brome et à l'iode est utilisée.

Pour optimiser l'hémostase, la galvanisation et l'électrophorèse médicamenteuse avec augmentation de la taille des électrodes jusqu'à 300 cm² sont indiquées. On utilise une solution d'acide acétylsalicylique à 10 % et d'orotate de potassium à 10 % avec une solution de dimexide à 40 %. Le traitement comprend environ 10 séances.

La pratique de 3 à 4 séances d'électrophorèse à 0,1 % de dihydroergotamine, suivie d'une application de stuggérone à 0,5 % selon la méthode n° 2, avec administration interne simultanée de ces médicaments, démontre un bon effet sur les lésions des artères extracrâniennes. L'électrophorèse calcique sur la zone réflexogène sino-carotidienne et les procédures d'électrosommeil avec une fréquence d'impulsion de 1 à 20 Hz sont souvent prescrites.

L'utilisation de courants diadynamiques au niveau des ganglions sympathiques cervicaux est indiquée chez les patients présentant une pression artérielle normale ou élevée, ainsi qu'une hypertension cérébrale régionale. Le traitement comprend cinq interventions bilatérales (les trois premiers jours, quotidiennement, puis deux fois par jour).

Les bains thérapeutiques (bains de radon, de chlorure de sodium et de dioxyde de carbone) sont indiqués en cas d'hypotension artérielle. Les traitements au sulfure d'hydrogène sont plus adaptés aux patients hypertendus.

De plus, il est recommandé aux patients atteints d'athérosclérose des artères extracrâniennes de pratiquer régulièrement de longues promenades au grand air, de nager, de pratiquer des bains d'air, de l'aérothérapie et de l'électrosommeil. Les douches thérapeutiques (à jet, à circulation sanguine, à ventilateur), la physiothérapie, les massages et la randonnée sont également largement utilisés.

En plus des médicaments, on peut utiliser un traitement à base de plantes, qui consiste en la prise orale de décoctions et d'infusions aqueuses de plantes médicinales telles que le trèfle des prés (seules ses fleurs sont utilisées), la luzerne (la plante entière est utilisée), le lin (ses graines sont utilisées), la chicorée et le pissenlit (la décoction est préparée à partir de racines séchées).

De nombreuses plantes médicinales ont un effet anticholestérolémiant et réparateur assez puissant, mais leur utilisation ne doit pas remplacer un traitement médicamenteux, surtout aux stades avancés de l'athérosclérose des artères extracrâniennes, lorsque le risque de complications est particulièrement élevé. Il est possible d'utiliser les plantes médicinales suivantes:

- Ginkgo biloba – les feuilles de cette plante sont utilisées avec succès en solutions aqueuses et alcoolisées pour purifier les vaisseaux sanguins, renforcer leurs parois et améliorer leur élasticité. Pour préparer une teinture, prenez 50 g de feuilles, versez 500 ml de vodka et laissez infuser dans un endroit sombre pendant deux semaines. Filtrez le mélange obtenu et prenez 15 gouttes avec 50 ml d'eau trois fois par jour avant les repas. Pour infuser les feuilles avec de l'eau bouillante, ajoutez 1 cuillère à soupe de matière première à 250 ml d'eau bouillante, laissez infuser environ 20 minutes, filtrez et buvez une grande gorgée entre les repas.

- Sophora japonica – utilisé sous forme de teinture alcoolique, préparée comme suit: 50 g de matière première sont versés dans 500 ml de vodka et conservés dans un récipient hermétique pendant 20 jours. Le médicament est ensuite filtré et pris à raison d'une cuillère à café avec 50 ml d'eau trois fois par jour avant les repas. Durée de la prise: 6 mois.

- Schlemnia commune – connue pour sa capacité à soulager les acouphènes, à stabiliser la tension artérielle et à purifier les vaisseaux sanguins. La teinture alcoolique se prend 30 gouttes trois fois par jour avant les repas, avec 50 ml d'eau, pendant 5 à 6 mois.

D'autres plantes sont connues pour améliorer l'état des vaisseaux sanguins et éliminer les manifestations athérosclérotiques. Il s'agit notamment de l'aubépine, du trèfle rouge, du cassis, du sorbier, de la prêle, de l'achillée millefeuille, du topinambour, du millepertuis et des feuilles de cassis et de fraisier. Le persil, l'ortie, la fleur de châtaignier, la mélisse et l'agripaume, que nous connaissons bien, ont un effet similaire. Ces plantes peuvent être utilisées seules ou sous forme de collections. En cas de surpoids, il est conseillé d'ajouter à ces collections de la chicorée et des stigmates de maïs.

Le traitement chirurgical sous forme de pose de stent endovasculaire ou d'angioplastie par ballonnet de l'artère affectée est indiqué dans les cas d'athérosclérose sténosante sévère avec risque d'occlusion vasculaire.

L'intervention chirurgicale pour l'athérosclérose des artères extracrâniennes est de plusieurs types:

- Pose d'un stent endovasculaire (introduction dans l'artère affectée d'un dilatateur spécial - un stent, qui repousse les masses athéroscléreuses et élargit la lumière vasculaire, normalisant le flux sanguin).

- Intervention ouverte avec excision du segment vasculaire affecté suivie d'une prothèse.

- L'endartériectomie carotidienne est une autre intervention ouverte, au cours de laquelle le foyer athéroscléreux est retiré avec le complexe intima-média des artères carotides avec une suture supplémentaire.

- Pontage - suture d'un segment de la propre veine du patient dans l'artère endommagée, contournant la zone occluse (souvent la veine de la partie inférieure de la jambe est utilisée).

Des options de traitement chirurgical sont indiquées si le rétrécissement de la lumière du vaisseau artériel est de 75 % ou plus et si un accident vasculaire cérébral ou des crises transitoires récurrentes se développent.

La méthode chirurgicale est choisie individuellement pour chaque patient, en tenant compte de son âge, du stade de la pathologie et de la présence de maladies chroniques concomitantes. La mise en place de mesures préventives pour prévenir le développement de l'athérosclérose des artères extracrâniennes permet d'éviter une intervention chirurgicale. [ 10 ]

Quel régime alimentaire est nécessaire pour l'athérosclérose des artères brachiocéphaliques, lisez:

La prévention

En plus des recommandations générales concernant l'arrêt du tabac, la normalisation du poids corporel et l'augmentation de l'activité physique, les mesures de prévention de l'athérosclérose de toute localisation comprennent une nutrition adéquate.

L'athérosclérose des artères extracrâniennes se développe progressivement, sur de nombreuses années: c'est le caractère insidieux de la pathologie, qui reste longtemps non détectée.

Les scientifiques rapportent que la formation de modifications athéroscléreuses commence dès l'enfance. Des traces lipidiques sur la paroi vasculaire interne sont retrouvées chez presque tous les enfants de plus de 10 ans. Quant aux premiers symptômes de lésions des artères extracrâniennes, ils apparaissent beaucoup plus tard:

- Hommes - principalement après 40 ans;

- Femmes - après 50 ans ou plus.

De nombreux experts soulignent que les premiers signes apparaissent généralement dès le plus jeune âge, mais que la plupart des gens n'y prêtent pas suffisamment attention. Il s'agit notamment de symptômes tels que:

- Fatigue rapide;

- Excitation nerveuse excessive;

- Une baisse inexpliquée des performances;

- Troubles du sommeil (souvent insomnie nocturne et somnolence diurne);

- Vertiges, bruit et douleur dans la tête.

À mesure que les modifications athérosclérotiques se forment, les parois des artères extracrâniennes s'épaississent, ce qui détériore la circulation sanguine et l'apport sanguin au cerveau. Cela entraîne l'apparition de troubles métaboliques et aggrave le dysfonctionnement des organes.

Compte tenu des particularités du développement de l'athérosclérose des artères extracrâniennes et de son évolution prolongée et voilée, il est important de prendre des mesures de prévention précoce. Ces mesures sont simples et consistent en un mode de vie sain, une alimentation adaptée et l'évitement du stress.

Les experts médicaux sont convaincus qu'il est possible de commencer à lutter contre la maladie à tout âge. Pour cela, il convient de respecter les principes suivants:

- Modification du mode de vie et de certains comportements. Il est recommandé de réduire la consommation de graisses saturées et d'aliments riches en cholestérol, tout en augmentant celle de fibres alimentaires. Il est également important de contrôler son poids, de maintenir une activité physique et d'arrêter complètement de fumer.

- Traitement rapide des maladies affectant le système cardiovasculaire. Ce point comprend également le soutien du fonctionnement d'organes tels que le foie et les reins (prévention des maladies concernées).

- Prise de médicaments hypocholestérolémiants (utilisation prophylactique de statines, de fibrates, de moyens à base d'acide nicotinique, de séquestrants des acides biliaires, de policosanol, d'acides gras oméga-polyinsaturés, etc., selon les indications).

Toute personne de plus de 40 ans doit surveiller attentivement son taux de lipides et sa glycémie, et consulter régulièrement un cardiologue et un neurologue. Un diagnostic précoce et le respect de toutes les prescriptions médicales peuvent prévenir et ralentir la progression de l'athérosclérose des artères extracrâniennes, ainsi que prévenir les conséquences dangereuses de la maladie.

À ce jour, les scientifiques étudient activement la possibilité de créer un vaccin anti-athérosclérotique, un médicament qui inhibe le développement et la progression du processus athérosclérotique. Les spécialistes ont déjà étudié l'effet de la vaccination sur les rongeurs: il s'est avéré supérieur à 68 % (par rapport aux rongeurs non vaccinés). Le résultat final de ces recherches n'est pas encore disponible; les travaux sur le vaccin sont toujours en cours.

Prévoir

Compte tenu des conséquences possibles de l'athérosclérose des branches extracrâniennes des artères brachiocéphaliques, le pronostic de cette maladie dépend directement du stade de l'athérogenèse et des facteurs de risque de son développement.

En cas d'évolution défavorable des événements, la maladie se complique par le développement d'un accident vasculaire cérébral et d'une démence, entraînant une invalidité ou la mort.

Pour améliorer les prévisions, il est recommandé de:

- Suivez les conseils du médecin;

- Reconsidérer les principes fondamentaux de la nutrition et du mode de vie, éliminer les mauvaises habitudes;

- Maintenir une activité physique, faire des promenades fréquentes, adapter le régime de travail et de repos;

- Prenez soigneusement tous les médicaments prescrits par votre médecin.

Dans de nombreux cas, un traitement précoce permet de ralentir l'évolution des modifications athéroscléreuses. Les patients qui ignorent les recommandations médicales présentent généralement diverses complications ultérieures: l'athérosclérose des artères extracrâniennes peut notamment entraîner un accident vasculaire cérébral.