Expert médical de l'article

Nouvelles publications

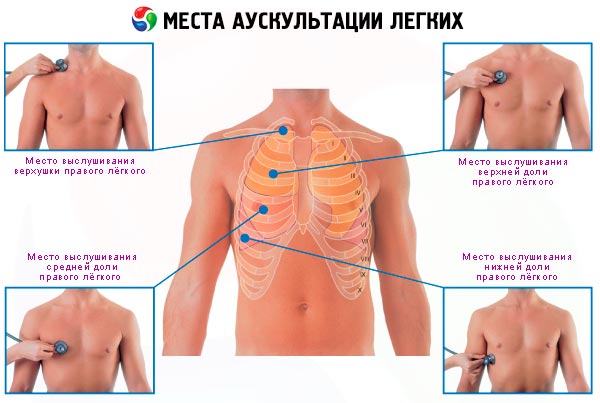

Auscultation des poumons

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'auscultation, comme la percussion, permet d'évaluer les phénomènes sonores provenant d'un organe et d'en indiquer les propriétés physiques. Contrairement à la percussion, l'auscultation (écoute) permet d'enregistrer les sons résultant du fonctionnement naturel d'un organe. Ces sons sont captés soit en appliquant directement l'oreille sur la zone du corps examinée (auscultation directe), soit à l'aide de systèmes de captation et de conduction spécifiques: un stéthoscope et un phonendoscope (auscultation indirecte).

La priorité dans la découverte de l'auscultation comme principale méthode de recherche objective, comme indiqué précédemment, revient au célèbre clinicien français R. Laennec, qui fut apparemment le premier à utiliser l'auscultation indirecte, en écoutant la poitrine d'un jeune patient non pas directement avec l'oreille, mais à l'aide d'une feuille de papier pliée en tube, laquelle fut ensuite transformée en un dispositif spécial: un tube cylindrique muni de deux embouts en forme d'entonnoir (stéthoscope). R. Laennec a ainsi pu découvrir un certain nombre de signes auscultatoires qui sont devenus des symptômes classiques des principales maladies, principalement pulmonaires, et notamment de la tuberculose pulmonaire. Aujourd'hui, la plupart des médecins utilisent l'auscultation indirecte, bien que l'auscultation directe soit également utilisée, par exemple en pédiatrie.

L'auscultation est particulièrement utile pour examiner les systèmes respiratoire et cardiovasculaire, car la structure de ces organes crée les conditions d'apparition de phénomènes sonores: le mouvement de l'air et du sang est turbulent, mais si au cours de ce mouvement il y a un rétrécissement (sténose) des bronches et des vaisseaux sanguins, alors les tourbillons du flux d'air et de sang deviennent plus prononcés, en particulier dans les zones post-sténotiques, ce qui intensifie les sons qui surviennent, dont le volume est directement proportionnel à la vitesse du flux et au degré de rétrécissement de la lumière, à l'état de l'environnement (tissu interstitiel, joints, cavités, présence de liquide ou de gaz, etc.).

Dans ce cas, l'homogénéité ou l'hétérogénéité de l'environnement qui conduit les sons est très importante: plus le tissu environnant est hétérogène, moins ses propriétés résonnantes sont importantes, plus les phénomènes sonores atteignent la surface du corps.

Les régularités physiques générales mentionnées ci-dessus se manifestent particulièrement clairement au niveau des poumons, où des conditions très spécifiques sont créées pour l'apparition de phénomènes sonores lors du passage de l'air dans la glotte, la trachée, les bronches grosses, moyennes et sous-segmentaires, ainsi que lors de son entrée dans les alvéoles. L'auscultation révèle ces phénomènes principalement à l'inspiration, mais les caractéristiques de l'expiration sont également importantes; le médecin doit donc évaluer l'inspiration et l'expiration. Les phénomènes sonores qui en résultent sont appelés bruits respiratoires. Ils sont divisés en bruits respiratoires, qui constituent les concepts de « type respiratoire » et de « bruit additionnel ».

Il existe deux types de respiration entendus au niveau des poumons: la respiration vésiculaire et la respiration bronchique.

Respiration vésiculaire

La respiration vésiculaire est normalement perçue dans presque toutes les zones du thorax, à l'exception de la fosse jugulaire et de la région interscapulaire (chez les asthéniques), où l'on observe une respiration bronchique. Il est important de se rappeler la règle essentielle: si une respiration bronchique est détectée dans une autre zone du thorax, il s'agit toujours d'un signe pathologique indiquant la présence de conditions inhabituelles chez une personne en bonne santé pour une meilleure conduction du souffle respiratoire formé dans la région de la glotte et au début de la trachée (le plus souvent, il s'agit d'une compaction homogène du tissu pulmonaire de nature inflammatoire, par exemple un infiltrat).

Bien que des tentatives récentes aient été faites pour réviser les mécanismes de formation des bruits respiratoires, leur compréhension classique proposée par Laennec conserve toute son importance. Selon les conceptions traditionnelles, la respiration vésiculaire (terme de Laennec) se produit au moment de l'entrée de l'air dans les alvéoles: le contact (frottement) de l'air avec la paroi des alvéoles, son redressement rapide et l'étirement des parois élastiques de nombreuses alvéoles lors de l'inspiration créent des vibrations sonores globales qui persistent au tout début de l'expiration. Français La deuxième disposition importante est que l'écoute de la respiration vésiculaire ou de ses variantes (voir ci-dessous) sur une zone donnée indique toujours que cette zone du poumon « respire », les bronches qui la ventilent sont passables et l'air pénètre dans cette zone, contrairement à l'image d'un poumon « silencieux » - un état grave de spasme des petites bronches, blocage de leur lumière par une sécrétion visqueuse, par exemple, lors du développement d'un état asthmatique, lorsque l'air ne pénètre pas dans les alvéoles, le bruit respiratoire principal n'est pas entendu et, en règle générale, des méthodes mécaniques de restauration de la perméabilité bronchique deviennent nécessaires ( bronchoscopie avec lavage et aspiration des sécrétions épaisses) jusqu'à ce que la respiration vésiculaire reprenne.

Français Outre la réduction de la lumière bronchique, l'hypoventilation et l'affaissement du poumon ( atélectasie obstructive due à un blocage par une tumeur endobronchique en croissance, compression externe par un ganglion lymphatique ou tumoral, tissu cicatriciel), l'affaiblissement de la respiration vésiculaire est causé par une atélectasie par compression du poumon (liquide ou gaz dans la cavité pleurale), des modifications de la structure de la paroi alvéolaire - inflammation, processus de fibrosation, mais plus souvent perte des propriétés élastiques dans l'emphysème pulmonaire progressif, ainsi qu'une diminution de la mobilité des poumons (haute position du diaphragme dans l'obésité, syndrome de Pickwick, emphysème pulmonaire, adhérences dans la cavité pleurale, douleur due à un traumatisme thoracique, fractures des côtes, névralgie intercostale, pleurésie sèche ).

Parmi les modifications de la respiration vésiculaire, on observe également une augmentation de celle-ci (sur les zones proches de la compaction du poumon) et l'apparition d'une respiration difficile.

Contrairement à la normale, lors d'une respiration vésiculaire difficile, l'inspiration et l'expiration sont tout aussi sonores, tandis que le phénomène sonore lui-même est plus rugueux, contient des effets sonores supplémentaires liés à un épaississement inégal des parois bronchiques (« rugueuses ») et se rapproche d'une respiration sifflante sèche. Ainsi, outre une inspiration (forte) accrue, la respiration difficile se caractérise par une expiration (souvent prolongée) plus forte, généralement observée en cas de bronchite.

Respiration bronchique

Outre le bruit vésiculaire, un autre type de bruit respiratoire est normalement détecté au-dessus des poumons: la respiration bronchique. Cependant, sa zone d'écoute est limitée, comme indiqué, uniquement par la région de l'incisure jugulaire, le site de projection de la trachée et la région interscapulaire au niveau de la 7e vertèbre cervicale. C'est à ces zones que sont adjacents le larynx et le début de la trachée, lieu de formation des vibrations brutales du flux d'air circulant à grande vitesse lors de l'inspiration et de l'expiration à travers une glotte étroite. Ces vibrations provoquent des phénomènes sonores tout aussi sonores à l'inspiration et à l'expiration, mais qui ne sont normalement pas transmis à la majeure partie de la surface thoracique en raison de l'hétérogénéité du milieu créé par le tissu pulmonaire aérien.

R. Laennec décrit ainsi la respiration bronchique: « … C’est le son que l’inspiration et l’expiration rendent perceptible à l’oreille dans le larynx, la trachée et les gros troncs bronchiques situés à la racine des poumons. Ce son, entendu en plaçant un stéthoscope sur le larynx ou la trachée cervicale, présente des caractéristiques assez particulières. Le bruit respiratoire perd son léger crépitement, il est plus sec… et on sent nettement que l’air passe dans un espace vide et assez large. »

Il convient de souligner une fois de plus que l’écoute de la respiration bronchique sur n’importe quelle autre zone du poumon indique toujours un processus pathologique.

Les conditions d'une meilleure conduction de la respiration bronchique vers la périphérie sont réunies principalement par la compaction du tissu pulmonaire et le maintien de la perméabilité aérienne des bronches ventilatoires, principalement en cas d'infiltration (pneumonie, tuberculose, infarctus pulmonaire thromboembolique ) et d'atélectasie (stades initiaux d'atélectasie obstructive, atélectasie par compression), mais aussi en présence d'une cavité (caverne, abcès de vidange) dont l'air communique avec la colonne d'air des bronches, de la trachée et du larynx, et qui est également entourée d'un tissu pulmonaire plus dense. Les mêmes conditions de conduction de la respiration bronchique sont réunies en cas de bronchectasie « sèche » importante. Parfois, au-dessus d'une cavité superficielle, surtout si sa paroi est lisse et tendue, la respiration bronchique prend une teinte métallique particulière – la respiration dite amphorique, parfois entendue au-dessus de la zone de pneumothorax. Dans le cas d'une tumeur maligne, qui représente également une compaction du poumon, la respiration bronchique n'est cependant souvent pas entendue, car la tumeur bloque généralement les bronches compactées de ventilation.

Outre les deux types de bruits respiratoires mentionnés ci-dessus, plusieurs bruits respiratoires dits « supplémentaires » peuvent être entendus au-dessus des poumons, signes d'une pathologie respiratoire. Il s'agit notamment de sifflements, de crépitements et de bruits de frottement pleural.

Chacun de ces bruits respiratoires a une origine bien définie, ce qui rend leur valeur diagnostique très importante. Ainsi, la respiration sifflante se forme exclusivement dans les voies respiratoires (bronches de différents calibres), tandis que la crépitation est un phénomène exclusivement alvéolaire. Le bruit de frottement pleural reflète l'implication des feuillets pleuraux dans le processus. Par conséquent, ces bruits sont entendus de préférence aux phases correspondantes de la respiration: la respiration sifflante se produit principalement au début de l'inspiration et à la fin de l'expiration, la crépitation se produit uniquement au plus fort de l'inspiration, au moment de l'ouverture maximale des alvéoles, et le bruit de frottement pleural se produit presque également à l'inspiration et à l'expiration, sur toute leur durée. Les caractéristiques sonores des bruits respiratoires entendus sont extrêmement diverses; on les compare souvent au son de divers instruments de musique (flûte, contrebasse, etc.). L'ensemble de ces sons peut donc être regroupé dans un groupe que l'on pourrait qualifier, au sens figuré, de « blues respiratoire », car le timbre et les harmoniques spécifiques des bruits respiratoires secondaires peuvent véritablement ressembler au jeu de certains instruments de musique. Ainsi, le stridor, qui survient lors d'une sténose du larynx ou de la trachée en cas d'œdème des muqueuses, de pénétration de corps étrangers, de tumeur, etc., est parfois associé aux sons étouffés de la trompette jouée « sous sourdine ». Les sifflements graves secs, résultant d'un rétrécissement de la lumière des grosses bronches (tumeur, accumulation de crachats visqueux sous forme de « gouttes » ou de « cordes »), sont similaires aux sons graves des instruments à archet, comme le violoncelle ou la contrebasse. Parallèlement, les sons de la flûte peuvent servir d'analogue acoustique aux râles aigus secs qui surviennent dans les bronches de petit calibre et les bronchioles en raison d'un spasme ou d'une obstruction.

Les râles humides à grosses bulles, comme ceux entendus en cas de bronchectasie, ou à fines bulles, comme ceux entendus en cas de bronchite ou d'œdème pulmonaire, sont comparables au crépitement de bulles de gaz, grosses ou petites, éclatant à la surface d'un liquide. Les sons brefs d'une « goutte qui tombe » lorsque du liquide s'accumule dans des cavités aux parois denses (cavité tuberculeuse ancienne, abcès pulmonaire) sont comparables aux coups brusques d'un marteau sur les touches d'un xylophone. La crépitation, c'est-à-dire le crépitement caractéristique qui se produit dans les alvéoles partiellement remplies d'exsudat en cas de pneumonie, d'alvéolite fibrosante, etc., au moment de leur redressement « explosif » au plus fort de l'inspiration, est traditionnellement comparée au crépitement de la cellophane. Enfin, les mouvements répétitifs et uniformes d'une brosse à vêtements sur la surface de la peau peuvent donner une idée de la nature et du mécanisme de formation du bruit de frottement pleural dans l'inflammation fibrineuse des feuillets pleuraux.

[ 1 ]

[ 1 ]

Respiration sifflante

La respiration sifflante est un bruit respiratoire qui se produit principalement dans la trachée et les bronches, dans la lumière desquelles se trouve du contenu, mais parfois dans des cavités communiquant avec la bronche (caverne, abcès), avec un mouvement d'air rapide, dont la vitesse, comme on le sait, est plus grande pendant l'inspiration (l'inspiration est toujours active, l'expiration est un processus passif), surtout au début de celle-ci, donc la respiration sifflante est mieux entendue au début de l'inspiration et à la fin de l'expiration.

Outre la présence de masses plus ou moins denses dans la lumière des bronches, mises en mouvement par le flux d'air, l'apparition d'une respiration sifflante est également influencée par l'état de la lumière, mais aussi de la paroi bronchique (principalement par l'inflammation et les spasmes, qui entraînent un rétrécissement de la lumière du tube respiratoire). Ceci explique la fréquence de la respiration sifflante dans la bronchite et le syndrome broncho-obstructif, ainsi que dans l'asthme bronchique et la pneumonie.

R. Laennec décrit ainsi le phénomène qu'il appelle « wheezing » et détecté lors de l'auscultation pulmonaire: « … Faute de terme plus précis, j'ai employé ce terme, désignant comme « wheezing » tous les bruits produits pendant la respiration par le passage de l'air à travers tous les fluides éventuellement présents dans les bronches ou le tissu pulmonaire. Ces bruits accompagnent également la toux, lorsqu'elle est présente, mais il est toujours plus commode de les examiner pendant la respiration. » Actuellement, le terme « wheezing » n'est utilisé que dans les situations indiquées ci-dessus, ce qui reflète toujours la présence de modifications pathologiques.

Selon la nature des caractéristiques sonores, la respiration sifflante est divisée en respiration sèche et respiration humide; parmi les respirations sifflantes humides, il y a les petites bulles, les bulles moyennes et les grandes bulles; parmi les respirations sifflantes à petites bulles, il y a les respirations sifflantes voisées et non voisées.

Une respiration sifflante sèche se forme lorsque l'air traverse les bronches, dont la lumière est dense (expectorations épaisses et visqueuses). Les bronches sont rétrécies en raison d'un gonflement de la muqueuse ou d'un bronchospasme. La respiration sifflante sèche peut être aiguë ou grave, sifflante et bourdonnante, et est toujours audible tout au long de l'inspiration et de l'expiration. La hauteur du sifflement permet d'évaluer le niveau et le degré de rétrécissement des bronches (obstruction bronchique): un timbre sonore plus aigu (bronchi sibilantes) est caractéristique d'une obstruction des bronches de petit calibre, tandis qu'un timbre plus grave (ronchi soncri) est observé lorsque les bronches de moyen et gros calibre sont atteintes, ce qui s'explique par des degrés variables d'obstruction du flux d'air rapide. La respiration sifflante sèche reflète généralement un processus bronchique généralisé (bronchite, asthme bronchique ) et est donc audible dans les deux poumons. si une respiration sifflante sèche est détectée sur une zone localisée du poumon, il s'agit généralement du signe d'une cavité, principalement d'une caverne, surtout si un tel foyer est situé à l'apex du poumon.

Les râles humides se forment lorsque des masses moins denses (expectorations liquides, sang, liquide œdémateux) s'accumulent dans les bronches. Le flux d'air qui les traverse produit un effet sonore, traditionnellement comparé à l'éclatement de bulles d'air traversant un tube rempli d'eau. Les sensations sonores dépendent du calibre des bronches (lieu de leur formation). On distingue les râles à fines bulles, à bulles moyennes et à grosses bulles. Le plus souvent, les râles humides se forment en cas de bronchite chronique, au stade de la résolution d'une crise d'asthme bronchique. Les râles à fines bulles et à bulles moyennes ne sont pas sonores, car leur sonorité diminue lorsqu'ils traversent un environnement hétérogène. La détection des râles humides sonores, en particulier ceux à fines bulles, est essentielle. Leur présence indique toujours un processus inflammatoire péribronchique. Dans ces conditions, le tissu pulmonaire compacté conduit mieux les sons provenant des bronches vers la périphérie. Ceci est particulièrement important pour détecter les foyers d'infiltration au niveau des apex pulmonaires (par exemple, en cas de tuberculose) et dans les parties inférieures des poumons (par exemple, les foyers de pneumonie sur fond de stagnation sanguine due à une insuffisance cardiaque). Les râles sonores à bulles moyennes et à grosses bulles sont plus rares et indiquent généralement la présence de cavités partiellement remplies de liquide (caverne, abcès ) ou de larges bronchectasies communiquant avec les voies respiratoires. Leur localisation asymétrique au niveau des apex ou des lobes inférieurs des poumons est précisément caractéristique des pathologies indiquées, tandis que dans d'autres cas, ces râles indiquent une stagnation sanguine dans les poumons; en cas d'œdème pulmonaire, des râles humides à grosses bulles sont audibles à distance.

[ 2 ]

[ 2 ]

Crépitation

La crépitation est un phénomène sonore particulier qui se produit dans les alvéoles, le plus souvent en présence d'une faible quantité d'exsudat inflammatoire. Elle n'est audible qu'au plus fort de l'inspiration et ne dépend pas de l'impulsion de toux. Elle ressemble à un crépitement, généralement comparé au frottement des cheveux près du pavillon de l'oreille. La crépitation est un signe important des stades initial et final de la pneumonie: lorsque les alvéoles sont partiellement libres, l'air peut y pénétrer et, au plus fort de l'inspiration, provoquer leur déhiscence. Au plus fort de la pneumonie, lorsque les alvéoles sont complètement remplies d'exsudat fibrineux (stade d'hépatisation), la crépitation, comme la respiration vésiculaire, est naturellement inaudible. Il est parfois difficile de distinguer la crépitation des râles sonores à fines bulles, qui, comme nous l'avons vu, ont un mécanisme complètement différent. Lors de la différenciation de ces deux phénomènes sonores, qui indiquent des processus pathologiques différents dans les poumons, il convient de garder à l'esprit que la respiration sifflante est entendue lors de l'inspiration et de l'expiration, tandis que la crépitation n'est entendue qu'au plus fort de l'inspiration.

Dans le cas de certaines modifications des alvéoles qui ne sont pas de nature pneumonique, une inhalation profonde peut également provoquer un phénomène alvéolaire audible qui rappelle complètement le crépitement; cela se produit dans ce qu'on appelle l' alvéolite fibrosante; ce phénomène persiste longtemps (plusieurs semaines, mois et années) et s'accompagne d'autres signes de fibrose pulmonaire diffuse (insuffisance respiratoire restrictive).

Il est nécessaire de mettre en garde contre l’utilisation du terme erroné encore répandu de « respiration sifflante crépitante », qui confond les phénomènes de « crépitation » et de « respiration sifflante », qui sont complètement différents dans leur origine et leur lieu d’apparition.

Frottement pleural

Le frottement pleural est une vibration rugueuse entendue (et parfois palpée) lors du frottement des plèvres viscérale et pariétale, altérées par le processus inflammatoire. Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un signe de pleurésie sèche, stade 1 d'une pleurésie exsudative, ainsi que d'un foyer pneumonique sous-pleural, d'un infarctus pulmonaire, d'une tumeur pulmonaire et d'une tumeur pleurale. Le frottement pleural s'entend de la même manière à l'inspiration et à l'expiration, contrairement à la respiration sifflante, et ne change pas avec la toux. Il est mieux perçu en appuyant un stéthoscope sur la poitrine et est préservé lorsque la paroi abdominale antérieure (diaphragme) bouge pendant la retenue respiratoire.

Si le processus inflammatoire affecte la plèvre proche du péricarde, un souffle pleuropéricardique se produit. La convention du terme s'explique par le fait que ce souffle est associé au frottement des feuillets pleuraux altérés, provoqué par les pulsations cardiaques, et non à une péricardite.

L'auscultation permet de déterminer le rapport entre la durée de l'inspiration et de l'expiration, qui, comme indiqué précédemment, se présente généralement comme suit: l'inspiration est entendue en continu, l'expiration seulement au tout début. Toute prolongation de l'expiration (l'expiration est égale à l'inspiration, l'expiration est plus longue que l'inspiration) est un signe pathologique et indique généralement une difficulté de perméabilité bronchique.

L'auscultation permet de déterminer approximativement le temps d'expiration forcée. Pour ce faire, un stéthoscope est appliqué sur la trachée, le patient prend une inspiration profonde, puis expire brusquement et rapidement. Normalement, le temps d'expiration forcée ne dépasse pas 4 secondes; il augmente (parfois significativement) dans toutes les formes de syndrome broncho-obstructif (bronchite chronique, emphysème pulmonaire, asthme bronchique). Actuellement, la bronchophonie, populaire chez les médecins plus âgés, est rarement utilisée. Elle consiste à écouter des paroles chuchotées (le patient murmure des mots comme « tasse de thé »), bien captées par le stéthoscope au-dessus de la zone compactée du poumon. En effet, les vibrations des cordes vocales, normalement non transmises à la périphérie, sont mieux transmises par un foyer pulmonaire ou autre foyer dense associé à une bronche perméable à l'air. Parfois, la bronchophonie permet de détecter des foyers de compaction petits et profondément localisés, lorsque l'augmentation du frémissement vocal et de la respiration bronchique ne sont pas détectées.

Plusieurs techniques méthodiques peuvent être recommandées, permettant dans certains cas une évaluation plus précise des phénomènes auscultatoires détectés. Ainsi, pour déterminer plus précisément la zone d'audition de certains sons pathologiques, il est conseillé de déplacer le stéthoscope à chaque inspiration, de la zone de respiration normale à la zone de respiration altérée. En cas de douleurs pleurales prononcées rendant la respiration profonde difficile, il convient d'évaluer d'abord le frémissement vocal et la bronchophonie. Ensuite, sur la zone où ces phénomènes sont altérés, une ou deux inspirations profondes permettent d'établir plus facilement l'un ou l'autre signe auscultatoire (par exemple, une respiration bronchique dans la zone d'augmentation du frémissement vocal). L'utilisation d'inspirations uniques permet de mieux entendre les crépitements après une courte toux, évitant ainsi une série d'inspirations profondes douloureuses grâce à l'implication de la plèvre.

La réalisation d'une auscultation après une toux permet de distinguer une respiration sifflante des crépitations et des bruits de frottement pleural, ainsi que d'exclure un faux affaiblissement ou même une absence de bruits respiratoires sur le segment pulmonaire en raison d'un blocage des bronches par des sécrétions (après une toux, les bruits respiratoires sont bien conduits).

Ainsi, la valeur diagnostique de chacune des quatre principales méthodes d’examen du système respiratoire est difficile à surestimer, même si une attention particulière dans l’identification des maladies de ces organes est traditionnellement accordée à la percussion et à l’auscultation.

Avec toute la diversité des données obtenues à l’aide de ces méthodes, il est nécessaire de souligner les points clés suivants:

- Lors de l'examen, le plus important est de détecter l'asymétrie de la forme de la poitrine et la participation de ses parties à l'acte de respiration.

- Lors de la palpation, l'asymétrie de la participation de différentes parties de la poitrine à la respiration est clarifiée et les caractéristiques de la conduction du frémissement vocal (augmentation et diminution) sont révélées.

- La percussion permet principalement de détecter diverses déviations du son pulmonaire clair, en fonction de la prédominance d'air ou d'éléments denses dans une zone donnée.

- Lors de l'auscultation, le type de respiration et ses modifications sont déterminés, les bruits respiratoires supplémentaires (respiration sifflante, crépitations, bruit de frottement pleural) et le rapport entre l'inspiration et l'expiration sont évalués.

Tout cela, associé aux résultats d'examens complémentaires, nous permet de diagnostiquer l'un ou l'autre syndrome pulmonaire, puis de réaliser un diagnostic différentiel, et donc de nommer une forme nosologique spécifique.