Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Maladie cœliaque (entéropathie au gluten)

Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

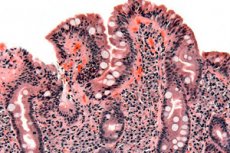

La maladie cœliaque (sprue non tropicale, entéropathie au gluten, maladie cœliaque) est une maladie gastro-intestinale à médiation immunologique touchant des personnes génétiquement prédisposées. Elle se caractérise par une intolérance au gluten, une inflammation de la muqueuse et une malabsorption. Les symptômes de la maladie cœliaque incluent généralement une diarrhée et des douleurs abdominales. Le diagnostic repose sur une biopsie de l'intestin grêle, qui révèle des modifications non spécifiques, notamment une atrophie villositaire pathologique, avec une amélioration sous l'effet d'un régime sans gluten strict.

Les synonymes du terme « entéropathie au gluten ou sensible au gluten » sont: sprue cœliaque, maladie cœliaque, maladie cœliaque de l'adulte, stéatorrhée idiopathique et sprue non tropicale. Plusieurs auteurs considèrent que le terme « sprue cœliaque » est plus approprié. Beaucoup soulignent que la définition d'« entéropathie au gluten » est alternative.

Quelles sont les causes de la maladie cœliaque?

La maladie cœliaque est une maladie héréditaire causée par une hypersensibilité à la fraction gliadine du gluten, une protéine présente dans le blé; des protéines similaires sont présentes dans le seigle et l'orge. Chez les personnes génétiquement prédisposées, les lymphocytes T sensibles au gluten s'activent lorsque des déterminants protéiques dérivés du gluten sont présents. La réponse inflammatoire entraîne une atrophie villositaire caractéristique de la muqueuse de l'intestin grêle.

La prévalence de la maladie varie d'environ 1/150 dans le sud-ouest de l'Irlande à 1/5000 en Amérique du Nord. La maladie cœliaque touche environ 10 à 20 % des parents au premier degré. Le ratio femmes/hommes est de 2:1. La maladie apparaît le plus souvent pendant l'enfance, mais peut se développer plus tard.

Symptômes de la maladie cœliaque

La maladie cœliaque ne présente aucun symptôme spécifique. Certains patients sont asymptomatiques ou ne présentent que des symptômes de carence nutritionnelle. D'autres peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux importants.

Chez le nourrisson et l'enfant, la maladie cœliaque peut se manifester après l'ajout de céréales à l'alimentation. L'enfant présente des troubles du développement, de l'apathie, de l'anorexie, une pâleur, une hypotonie générale, une distension abdominale et une atrophie musculaire. Les selles sont généralement molles, abondantes, de couleur argile et d'odeur désagréable. Chez les enfants plus âgés, on observe généralement une anémie et des troubles de la croissance.

Chez l'adulte, les symptômes les plus courants de la maladie cœliaque sont la fatigue, la faiblesse et l'anorexie. Une diarrhée légère et intermittente est parfois le symptôme principal. La stéatorrhée est modérée à sévère (7 à 50 g de matières grasses par jour). Certains patients perdent du poids, mais il est rare que le poids soit inférieur à la normale. Ces patients présentent généralement une anémie, une glossite, une perlèche et des aphtes. Les carences en vitamine D et en calcium (par exemple, ostéomalacie, troubles de la formation osseuse, ostéoporose) sont fréquentes. La fertilité peut être réduite, tant chez l'homme que chez la femme.

Environ 10 % des personnes atteintes de dermatite herpétiforme sont atteintes, une éruption papulo-vésiculaire sévère accompagnée de démangeaisons qui touche de manière symétrique les surfaces d'extension des articulations du coude et du genou, les fesses, les épaules et le cuir chevelu. Cette éruption peut être causée par la consommation d'aliments riches en gluten. Le développement de la maladie cœliaque est également associé au diabète sucré, aux maladies thyroïdiennes auto-immunes et au syndrome de Down.

Qu'est ce qui te tracasse?

Diagnostic de la maladie cœliaque

Le diagnostic est suspecté lorsque des modifications cliniques et biologiques suggèrent une malabsorption. Les antécédents familiaux constituent un élément important du diagnostic. La maladie cœliaque est suspectée chez les patients présentant une carence en fer sans saignement gastro-intestinal évident.

La confirmation du diagnostic nécessite une biopsie de l'intestin grêle au niveau du duodénum descendant. Les signes morphologiques incluent une absence ou une réduction des villosités (atrophie villositaire), une hypertrophie des cellules intraépithéliales et une hyperplasie des cryptes. Cependant, de tels signes peuvent également être observés en cas de sprue tropicale, de prolifération bactérienne intestinale sévère, d'entérite à éosinophiles, d'intolérance au lactose et de lymphome.

La biopsie ne révélant pas de modifications spécifiques, les marqueurs sérologiques peuvent aider au diagnostic. La détection d'une combinaison d'anticorps antigliadine (AGAb) et antiendomysium (AEAb – un anticorps dirigé contre une protéine du tissu conjonctif intestinal) a une valeur prédictive positive et négative de près de 100 %. Ces marqueurs peuvent également être utilisés pour le dépistage des populations à forte prévalence de sprue cœliaque, notamment les apparentés de première génération de patients atteints et les patients atteints de maladies fréquemment associées à la sprue cœliaque. En cas de test positif, une biopsie diagnostique de l'intestin grêle doit être réalisée. Si les deux tests sont négatifs, la maladie cœliaque est peu probable. Le titre de ces anticorps diminue avec l'adhésion à un régime sans gluten; ces tests sont donc utiles pour surveiller l'observance du régime.

D'autres anomalies biologiques sont souvent observées et doivent être recherchées. Il s'agit notamment d'anémie (anémie ferriprive chez l'enfant et anémie par carence en folates chez l'adulte); d'une diminution des taux d'albumine, de calcium, de potassium et de sodium; et d'une augmentation des phosphatases alcalines et du temps de prothrombine.

Les tests de malabsorption ne sont pas spécifiques de la maladie cœliaque. Cependant, s'ils sont effectués, les résultats révèlent une stéatorrhée pouvant atteindre 10 à 40 g/jour, un test de D-xylose anormal et (en cas de maladie iléale sévère) un test de Schilling.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Quels tests sont nécessaires?

Traitement de la maladie cœliaque

Le traitement de la maladie cœliaque repose sur un régime sans gluten (évitant les aliments contenant du blé, du seigle ou de l'orge). Le gluten est largement présent dans les aliments (par exemple, les soupes et sauces prêtes à l'emploi, les glaces et les hot-dogs). Il est donc nécessaire de fournir aux patients une description détaillée de la composition des aliments afin d'éviter le gluten. Il est conseillé de consulter un diététicien et de rejoindre un groupe de soutien pour les patients atteints de la maladie cœliaque. L'amélioration de la santé après l'instauration d'un régime sans gluten est rapide et les symptômes disparaissent en une à deux semaines. L'ingestion, même en petites quantités, d'aliments contenant du gluten peut entraîner une exacerbation ou une rechute.

La biopsie de l'intestin grêle doit être répétée 3 à 4 mois après le régime sans gluten. Si les changements persistent, d'autres causes d'atrophie villositaire (par exemple, un lymphome) doivent être envisagées. La disparition des symptômes de la maladie cœliaque et l'amélioration de la morphologie de l'intestin grêle s'accompagnent d'une diminution des titres d'AGAT et d'AEAt.

Selon la carence, des vitamines, des minéraux et des médicaments augmentant le taux d'hémoglobine doivent être prescrits. Les cas légers ne nécessitent pas de médicaments supplémentaires, mais les cas graves nécessitent un traitement complet. Chez l'adulte, le traitement complémentaire comprend 300 mg de sulfate de fer par voie orale une à trois fois par jour, 5 à 10 mg de folate par voie orale une fois par jour, des suppléments de calcium et tout complexe multivitaminé standard. Parfois, dans les cas graves de la maladie chez l'enfant et lors de sa détection initiale (rarement chez l'adulte), il est nécessaire d'exclure l'apport alimentaire et la nutrition parentérale.

Si le régime sans gluten n'apporte aucun effet, il faut envisager un diagnostic erroné ou le développement d'un stade réfractaire de la maladie cœliaque. Dans ce dernier cas, l'administration de glucocorticoïdes peut s'avérer efficace.

Quel est le pronostic de la maladie cœliaque?

La maladie cœliaque est mortelle dans 10 à 30 % des cas sans respect du régime alimentaire. Avec un régime alimentaire suivi, la mortalité est inférieure à 1 %, principalement chez les adultes ayant initialement présenté une évolution sévère de la maladie. Les complications de la maladie cœliaque incluent la sprue réfractaire, la sprue collagène et le développement de lymphomes intestinaux. Les lymphomes intestinaux surviennent chez 6 à 8 % des patients atteints de maladie cœliaque, généralement chez les patients de plus de 50 ans. Le risque de croissance maligne d'autres parties du tractus gastro-intestinal (par exemple, carcinome de l'œsophage ou de l'oropharynx, adénocarcinome de l'intestin grêle) augmente. L'adhésion à un régime sans gluten peut réduire significativement le risque de malignité.

[

[