Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Étude sur la coordination des mouvements

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les troubles de la coordination des mouvements sont désignés par le terme « ataxie ». L'ataxie est un manque de coordination entre différents groupes musculaires, entraînant une altération de la précision, de la proportionnalité, du rythme, de la vitesse et de l'amplitude des mouvements volontaires, ainsi qu'une altération de la capacité à maintenir l'équilibre. Les troubles de la coordination des mouvements peuvent être causés par des lésions du cervelet et de ses connexions, des troubles de la sensibilité profonde ou une asymétrie des influences vestibulaires. On distingue donc l'ataxie cérébelleuse, l'ataxie sensitive et l'ataxie vestibulaire.

Ataxie cérébelleuse

Les hémisphères cérébelleux contrôlent les membres ipsilatéraux et sont principalement responsables de la coordination, de la fluidité et de la précision des mouvements, notamment des bras. Le vermis cérébelleux contrôle la marche et la coordination des mouvements du tronc dans une plus large mesure. L'ataxie cérébelleuse se divise en ataxie statique-locomotrice et ataxie dynamique. L'ataxie statique-locomotrice se manifeste principalement lors de la station debout, de la marche et des mouvements du tronc et des parties proximales des membres. Elle est plus fréquente en cas de lésion du vermis cérébelleux. L'ataxie dynamique se manifeste lors des mouvements volontaires des membres, principalement de leurs parties distales. Elle est typique des lésions des hémisphères cérébelleux et survient du côté atteint. L'ataxie cérébelleuse est particulièrement visible au début et à la fin des mouvements. Les manifestations cliniques de l'ataxie cérébelleuse sont les suivantes.

- Dysmétrie terminale (perceptible à la fin du mouvement) (différence entre le degré de contraction musculaire et celui requis pour l'exécution précise du mouvement; les mouvements sont généralement trop amples - hypermétrie).

- Tremblement intentionnel (secousse qui se produit dans un membre en mouvement lorsqu'il s'approche d'une cible).

L'ataxie sensitive se développe en cas de dysfonctionnement des voies sensorielles musculo-articulaires profondes, plus souvent en cas de pathologie des funicules postérieurs de la moelle épinière, et plus rarement en cas de lésions des nerfs périphériques, des racines spinales postérieures, de la boucle médiale du tronc cérébral ou du thalamus. Le manque d'informations sur la position du corps dans l'espace entraîne une altération de l'afférentation inverse et une ataxie.

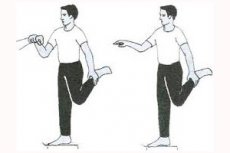

Pour détecter l'ataxie sensorielle, on utilise des tests de dysmétrie (tests doigt-nez et talon-genou, tests consistant à tracer un cercle avec un doigt, « dessiner » un huit en l'air); l'adiadochokinésie (pronation et supination de la main, flexion et extension des doigts). Les fonctions de station debout et de marche sont également vérifiées. Tous ces tests doivent être réalisés yeux ouverts et fermés. L'ataxie sensorielle diminue lorsque le contrôle visuel est activé et augmente lorsque les yeux sont fermés. Le tremblement intentionnel n'est pas caractéristique de l'ataxie sensorielle.

Dans l'ataxie sensorielle, des « défauts de fixation posturale » peuvent survenir: par exemple, lorsque le contrôle visuel est désactivé, un patient tenant ses bras à l'horizontale ressentira des mouvements lents des bras dans différentes directions, ainsi que des mouvements involontaires des mains et des doigts, rappelant l'athétose. Il est plus facile de maintenir les membres en flexion ou en extension extrêmes qu'en position normale.

L'ataxie sensorielle avec atteinte isolée des voies spinocérébelleuses est rare et ne s'accompagne pas d'une perturbation de la sensibilité profonde (car ces voies, bien qu'elles transportent des impulsions provenant des propriocepteurs des muscles, des tendons et des ligaments, ne sont pas liées à la conduction des signaux qui sont projetés dans le gyrus postcentral et créent un sens de la position et du mouvement des membres).

L'ataxie sensorielle avec atteinte des voies sensorielles profondes du tronc cérébral et du thalamus est détectée du côté opposé à la lésion (avec localisation de la lésion dans les parties caudales du tronc cérébral, dans la zone de croisement de la boucle médiale, l'ataxie peut être bilatérale).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

Fonction debout

La capacité d'une personne à maintenir une position verticale dépend d'une force musculaire suffisante, de sa capacité à recevoir des informations sur sa posture (feedback) et de sa capacité à compenser instantanément et précisément les déviations du tronc menaçant l'équilibre. On demande au patient de se tenir debout comme d'habitude, c'est-à-dire d'adopter sa posture naturelle. On évalue la distance entre les pieds, involontairement choisie pour maintenir l'équilibre. On demande au patient de se tenir droit, les pieds joints (talons et orteils joints) et de regarder droit devant lui. Le médecin doit se tenir à côté du patient et être prêt à le soutenir à tout moment. Il faut être attentif aux éventuelles déviations latérales et à l'augmentation de l'instabilité en fermant les yeux.

Un patient incapable de se tenir debout, pieds joints, yeux ouverts, est susceptible de souffrir d'une pathologie cérébelleuse. Ces patients marchent avec les jambes écartées, sont instables et ont du mal à maintenir l'équilibre sans soutien, non seulement en position debout et à la marche, mais aussi en position assise.

Le symptôme de Romberg est l'incapacité du patient à maintenir l'équilibre en position debout, pieds serrés et yeux fermés. Ce symptôme a été décrit pour la première fois chez des patients atteints de tabès dorsal, c'est-à-dire présentant une lésion des funicules postérieurs de la moelle épinière. L'instabilité dans cette position, yeux fermés, est typique de l'ataxie sensorielle. Chez les patients présentant une lésion cérébelleuse, l'instabilité dans la posture de Romberg est également détectée yeux ouverts.

Démarche

L'analyse de la marche est essentielle au diagnostic des maladies du système nerveux. Il convient de rappeler que les troubles de l'équilibre lors de la marche peuvent être masqués par diverses techniques compensatoires. De plus, les troubles de la marche peuvent être causés non pas par des pathologies neurologiques, mais par d'autres pathologies (par exemple, des lésions articulaires).

La démarche est mieux évaluée lorsque le patient n'a pas conscience d'être observé, par exemple lorsqu'il entre dans un cabinet médical. La démarche d'une personne en bonne santé est rapide, souple, légère et dynamique, et maintenir l'équilibre pendant la marche ne nécessite ni attention ni effort particuliers. Lors de la marche, les bras sont légèrement fléchis au niveau des coudes (paumes tournées vers les hanches) et les mouvements sont effectués en rythme avec les pas. Des tests complémentaires permettent de vérifier les types de marche suivants: marche à allure normale dans la pièce; marche sur les talons et sur la pointe des pieds; marche en tandem (le long d'une règle, talon contre pointe). Lors de la réalisation de tests complémentaires, il est nécessaire de faire preuve de bon sens et de ne proposer au patient que les tâches qu'il peut réellement réaliser, au moins partiellement.

On demande au patient de traverser rapidement la pièce. On observe sa posture pendant la marche; l'effort nécessaire pour amorcer et arrêter la marche; la longueur du pas; le rythme de marche; la présence de mouvements normaux des bras associés; les mouvements involontaires. On évalue l'écartement des jambes du patient pendant la marche, s'il décolle les talons du sol et s'il traîne une jambe. On demande au patient de se tourner en marchant et on observe sa facilité à tourner; s'il perd l'équilibre; le nombre de pas nécessaires pour effectuer une rotation de 360 ° autour de son axe (normalement, une telle rotation se fait en un ou deux pas). On demande ensuite au sujet de marcher d'abord sur les talons, puis sur la pointe des pieds. On évalue s'il décolle les talons/orteils du sol. Le test de marche sur les talons est particulièrement important, car la flexion dorsale du pied est altérée dans de nombreuses maladies neurologiques. On observe le patient en train de marcher le long d'une ligne droite imaginaire, de sorte que le talon du pied d'appui se trouve directement devant les orteils de l'autre pied (marche en tandem). La marche en tandem est un test plus sensible aux troubles de l'équilibre que le test de Romberg. Si le patient réussit ce test, les autres tests de stabilité posturale et d'ataxie tronculaire seront probablement négatifs.

Des troubles de la marche surviennent dans diverses maladies neurologiques, ainsi que dans des pathologies musculaires et orthopédiques. La nature de ces troubles dépend de la maladie sous-jacente.

- Démarche cérébelleuse: lors de la marche, le patient écarte largement les jambes; il est instable en position debout et assise; il a des pas de longueur variable; il dévie latéralement (en cas de lésion cérébelleuse unilatérale, du côté de la lésion). La démarche cérébelleuse est souvent décrite comme « instable » ou « en état d'ivresse »; on l'observe dans la sclérose en plaques, les tumeurs cérébelleuses, les hémorragies ou infarctus cérébelleux, et les dégénérescences cérébelleuses.

- La démarche dans l'ataxie sensitive de la moelle épinière postérieure (démarche « tabétique ») se caractérise par une instabilité marquée en station debout et à la marche, malgré une bonne force des jambes. Les mouvements des jambes sont saccadés et brusques; à la marche, les différences de longueur et de hauteur des pas sont perceptibles. Le patient fixe la route devant lui (son regard est « rivé » au sol). Une perte de sensibilité musculo-articulaire et vibratoire dans les jambes est caractéristique. En position de Romberg, yeux fermés, le patient tombe. La démarche tabétique, en plus du tabès dorsal, est observée dans la sclérose en plaques, la compression des moelles épinières postérieures (par exemple, par une tumeur) et la myélose funiculaire.

- La démarche hémiplégique est observée chez les patients atteints d'hémiparésie spastique ou d'hémiplégie. Le patient « traîne » sa jambe paralysée, tendue (sans flexion des articulations de la hanche, du genou et de la cheville), son pied pivote vers l'intérieur et le bord extérieur touche le sol. À chaque pas, la jambe paralysée décrit un demi-cercle, se retrouvant en retrait par rapport à la jambe saine. Le bras est plié et ramené au corps.

- La démarche spastique du paraplégique est lente, avec de petits pas. Les orteils touchent le sol, les jambes se soulèvent difficilement en marchant, se croisent en raison d'une tonicité accrue des muscles adducteurs et ne se plient pas bien au niveau des articulations du genou en raison d'une tonicité accrue des muscles extenseurs. On l'observe dans les lésions bilatérales des systèmes pyramidaux (sclérose en plaques, SLA, compression médullaire prolongée, etc.).

- La démarche parkinsonienne est traînante, avec de petits pas, les propulsions sont typiques (le patient se déplace de plus en plus vite en marchant, comme s'il rattrapait son centre de gravité, sans pouvoir s'arrêter), et il est difficile d'initier et de terminer la marche. Le corps est incliné vers l'avant pendant la marche, les bras sont pliés au niveau des coudes et pressés contre le corps, et restent immobiles pendant la marche (acheirokinésie). Une légère pression sur la poitrine d'un patient debout provoque un mouvement de recul (rétropulsion). Pour tourner autour de son axe, le patient doit faire jusqu'à 20 petits pas. Lors de la marche, on peut observer un « figement » dans la position la plus inconfortable.

- Le steppage (démarche en coq, démarche piétinante) est observé en cas de dorsiflexion altérée du pied. L'orteil du pied pendant touche le sol lors de la marche, ce qui oblige le patient à lever la jambe et à la projeter en avant tout en frappant le sol avec l'avant du pied. Les pas sont de longueur égale. Un steppage unilatéral est observé en cas d'atteinte du nerf fibulaire commun, ou bilatéral en cas de polyneuropathie motrice, congénitale (maladie de Charcot-Marie-Tooth) ou acquise.

- La démarche en canard se caractérise par un balancement du bassin d'une jambe à l'autre. Elle s'observe en cas de faiblesse bilatérale des muscles de la ceinture pelvienne, principalement du moyen fessier. En cas de faiblesse des muscles abducteurs de la hanche, le bassin du côté opposé s'affaisse en position debout sur la jambe affectée. La faiblesse des deux moyens fessiers entraîne une rupture bilatérale de la fixation de la hanche à la jambe d'appui; le bassin s'abaisse et se soulève excessivement pendant la marche, et le torse se déplace latéralement. En raison de la faiblesse des autres muscles proximaux des jambes, les patients éprouvent des difficultés à monter les escaliers et à se lever d'une chaise. Le relèvement depuis la position assise s'effectue à l'aide des bras, les mains posées sur la cuisse ou le genou, ce qui permet de redresser le torse. Ce type de démarche est le plus souvent observé dans les dystrophies musculaires progressives (DMP) et autres myopathies, ainsi que dans les luxations congénitales de la hanche.

- Une démarche dystonique est observée chez les patients présentant une hyperkinésie ( chorée, athétose, dystonie musculaire). En raison de mouvements involontaires, les jambes bougent lentement et maladroitement, et des mouvements involontaires sont observés au niveau des bras et du torse. Une telle démarche est appelée « dansante », « saccades ».

- La démarche antalgique est une réaction à la douleur: le patient épargne la jambe douloureuse, la bouge très prudemment et essaie de charger principalement la deuxième jambe, saine.

- La démarche hystérique peut être très différente, mais ne présente pas les signes typiques de certaines maladies. Le patient peut ne pas lever la jambe du sol, la traînant, montrer des signes de poussée (comme en patinage) ou se balancer brusquement d'un côté à l'autre, évitant toutefois les chutes, etc.

Mouvements pathologiques involontaires

Les mouvements violents involontaires qui interfèrent avec l'exécution d'actes moteurs volontaires sont désignés par le terme « hyperkinésie ». Si un patient présente une hyperkinésie, il est nécessaire d'évaluer son rythme, sa stéréotypie ou son imprévisibilité, afin de déterminer dans quelles positions elles sont les plus prononcées et à quels autres symptômes neurologiques elles sont associées. Lors du recueil de l'anamnèse des patients présentant des mouvements involontaires, il est nécessaire de rechercher la présence d'hyperkinésie chez d'autres membres de la famille, l'effet de l'alcool sur son intensité (ceci n'est important qu'en cas de tremblements) et les médicaments utilisés antérieurement ou au moment de l'examen.

- Le tremblement est un tremblement rythmique ou partiellement rythmique d'une partie du corps. Il s'observe le plus souvent au niveau des mains (poignets), mais peut toucher n'importe quelle partie du corps (tête, lèvres, menton, torse, etc.); un tremblement des cordes vocales est possible. Il résulte de la contraction alternée de muscles agonistes et antagonistes d'action opposée.

Les types de tremblements se distinguent par leur localisation, leur amplitude et leurs conditions d’apparition.

- Un tremblement lent de repos à basse fréquence (survenant dans un membre au repos et diminuant/disparaissant avec les mouvements volontaires) est typique de la maladie de Parkinson. Le tremblement est généralement unilatéral, mais devient ensuite bilatéral. Les mouvements les plus typiques (bien que non obligatoires) sont « rouler des pilules », « compter des pièces », et l'amplitude et la localisation des contractions musculaires. Par conséquent, lors de la caractérisation des formes cliniques, on distingue les myoclonies localisées et généralisées; unilatérales ou bilatérales; synchrones et asynchrones; rythmiques et arythmiques. Les maladies dégénératives familiales, dont le tableau clinique est la myoclonie, comprennent la myoclonie familiale de Davidenkov, la myoclonie familiale localisée de Tkachev, le nystagmus-myoclonie familial de Lenoble-Aubino et la paramyoclonie multiple de Friedreich. La myoclonie rythmique (myorythmie) est une forme locale particulière de myoclonie, caractérisée par la stéréotypie et le rythme. L'hyperkinésie se limite à l'atteinte du palais mou (myoclonie vélopalatine, « nystagmus » vélopalatin), de certains muscles de la langue, du cou et, plus rarement, des membres. Des formes symptomatiques de myoclonie surviennent lors de neuroinfections et d'encéphalopathies dysmétaboliques et toxiques.

- L'astérixis (parfois appelé « myoclonie négative ») est un mouvement oscillatoire soudain et arythmique des membres au niveau du poignet ou, plus rarement, de la cheville. L'astérixis est causé par une variabilité du tonus postural et une atonie temporaire des muscles qui maintiennent la posture. Il est le plus souvent bilatéral, mais survient de manière asynchrone des deux côtés. L'astérixis survient le plus souvent en cas d'encéphalopathie métabolique (rénale, hépatique ) et est également possible en cas de dystrophie hépato-cérébrale.

- Les tics sont des mouvements rapides, répétitifs, arythmiques, mais stéréotypés, touchant des groupes musculaires individuels. Ils résultent de l'activation simultanée de muscles agonistes et antagonistes. Ces mouvements sont coordonnés et ressemblent à une caricature d'un acte moteur normal. Toute tentative de les supprimer par la volonté entraîne une augmentation de la tension et de l'anxiété (bien qu'un tic puisse être supprimé volontairement). L'exécution d'une réaction motrice souhaitée procure un soulagement. L'imitation d'un tic est possible. Les tics s'intensifient avec des stimuli émotionnels (anxiété, peur) et diminuent avec la concentration, après la consommation d'alcool ou lors d'un divertissement agréable. Les tics peuvent apparaître dans différentes parties du corps ou être limités à une seule partie. Selon la structure de l'hyperkinésie, on distingue les tics simples et complexes, selon leur localisation: focaux (dans les muscles du visage, de la tête, des membres, du tronc) et généralisés. Les tics complexes généralisés peuvent ressembler extérieurement à un acte moteur intentionnel par leur complexité. Parfois, les mouvements ressemblent à des myoclonies ou à une chorée, mais, contrairement à celles-ci, les tics rendent les mouvements normaux dans la partie affectée du corps moins difficiles. Outre les tics moteurs, il existe également des tics phonétiques: simples (avec vocalisation élémentaire) et complexes (coprolalie), où le patient crie des mots entiers, parfois des jurons. La fréquence de localisation des tics diminue de la tête aux pieds. Le tic le plus fréquent est le clignement des yeux. Le tic généralisé, ou syndrome de Gilles de la Tourette, est une maladie héréditaire transmise selon un mode autosomique dominant. Il débute le plus souvent entre 7 et 10 ans. Il se caractérise par une combinaison de tics moteurs et phonétiques généralisés (cris, coprolalie, etc.), ainsi que par des modifications psychomotrices (actions stéréotypées obsessionnelles), émotionnelles (méfiance, anxiété, peur) et de la personnalité (isolement, timidité, manque de confiance en soi).

- L'hyperkinésie dystonique est un mouvement involontaire, prolongé et violent, qui peut impliquer des groupes musculaires de toute taille. Il est lent, constant ou survient périodiquement lors d'actes moteurs spécifiques; il déforme la position normale des membres, de la tête et du torse lors de certaines postures. Dans les cas graves, des postures fixes et des contractures secondaires peuvent survenir. Les dystonies peuvent être focales ou concerner l'ensemble du corps (dystonie de torsion). Les types les plus courants de dystonie musculaire focale sont le blépharospasme (fermeture/plissement involontaire des yeux); la dystonie oromandibulaire (mouvements et spasmes involontaires des muscles du visage et de la langue); le torticolis spasmodique (contraction tonique, clonique ou tonico-clonique des muscles du cou, entraînant des inclinaisons et des rotations involontaires de la tête); et la crampe de l'écrivain.

- L'athétose est une hyperkinésie dystonique lente, dont la propagation « rampante » dans les parties distales des membres confère aux mouvements involontaires un caractère vermiforme, et dans les parties proximales un caractère serpentin. Les mouvements sont involontaires, lents, se produisent principalement au niveau des doigts, des orteils et de la langue, et se succèdent de manière désordonnée. Ils sont fluides et plus lents que les mouvements choréiques. Les postures ne sont pas fixes, mais passent progressivement de l'une à l'autre (« spasme mobile »). Dans les cas plus prononcés, les muscles proximaux des membres, les muscles du cou et du visage sont également impliqués dans l'hyperkinésie. L'athétose s'intensifie avec les mouvements volontaires et le stress émotionnel, diminue dans certaines postures (notamment sur le ventre) et pendant le sommeil. Une athétose unilatérale ou bilatérale chez l'adulte peut survenir dans les maladies héréditaires avec atteinte du système nerveux extrapyramidal ( chorée de Huntington, dystrophie hépato-cérébrale); dans les lésions vasculaires cérébrales. Chez les enfants, l'athétose se développe le plus souvent à la suite de lésions cérébrales au cours de la période périnatale à la suite d'infections intra-utérines, d' un traumatisme à la naissance, d'une hypoxie, d'une asphyxie fœtale, d'une hémorragie, d'une intoxication, d'une maladie hémolytique.