Expert médical de l'article

Nouvelles publications

La mélioïdose

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La mélioïdose (ou maladie de Whitmore) est une maladie infectieuse aiguë d'origine bactérienne; elle se manifeste souvent par une pneumonie ou une septicémie d'origine communautaire; son taux de mortalité est élevé. La bactérie est répandue dans le sol et l'eau des régions tropicales. Elle pénètre dans l'organisme humain par contact direct avec une source contaminée, notamment pendant la saison des pluies.

Épidémiologie

Les caractéristiques de distribution ou l'épidémiologie de la mélioïdose sont bien étudiées: l'infection est endémique en Asie du Sud-Est. Par exemple, en Thaïlande, on recense 36 cas de mélioïdose pour 100 000 habitants. En Australie, cette bactérie est contractée dans les zones climatiques tropicales, au nord du continent. Dans de nombreux pays asiatiques, la bactérie B. pseudomallei est si répandue qu'elle est même détectée en laboratoire. Environ 75 % des cas de mélioïdose enregistrés sont détectés pendant la saison des pluies tropicales.

De nos jours, la mélioïdose est de plus en plus diagnostiquée dans les pays d’Amérique latine et des cas individuels (parmi les touristes et les immigrants) sont observés aux États-Unis, en Afrique et au Moyen-Orient.

Les voies d'infection de B. pseudomallei comprennent le contact direct avec l'eau et le sol, ainsi que l'infection par lésions cutanées (abrasions, coupures, etc.), la consommation d'eau contaminée et l'inhalation de poussières. Les pluies saisonnières de mousson augmentent considérablement l'aérosolisation de la bactérie, ce qui entraîne également son entrée par les voies respiratoires supérieures. Plusieurs cas de transmission interhumaine ont été signalés.

Causes mélioïdose

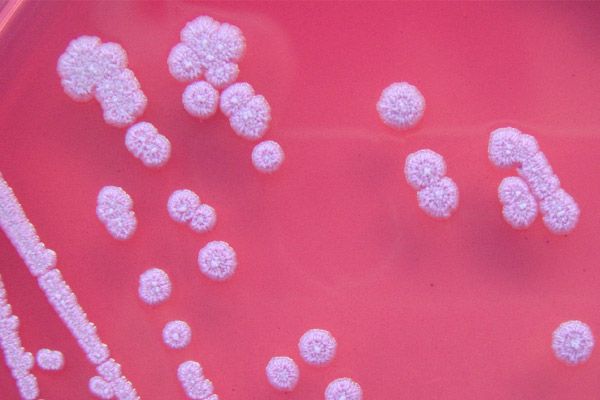

Les causes de la mélioïdose sont l'infection humaine par la bactérie Burkholderia pseudomallei, qui appartient à l'embranchement des protéobactéries, classe des bêtaprotéobactéries.

L'agent causal de la mélioïdose est une bactérie aérobie pathogène à Gram négatif en forme de bâtonnet. Cette bactérie est intracellulaire et très mobile grâce à la présence d'un filament (flagelle filiforme).

Burkholderia pseudomallei est une bactérie saprotrophe, c'est-à-dire qu'elle vit dans les sols et les eaux gorgés d'eau, où elle puise ses nutriments dans la matière organique en décomposition. Cette bactérie peut infecter de nombreux animaux (d'élevage et domestiques) et oiseaux, et leurs excréments contaminent également le sol et l'eau. Il y a peu, cette protéobactérie a été découverte chez des dauphins et des otaries à l'aquarium de Hong Kong Ocean Park.

Facteurs de risque

La maladie se développe généralement au cours des quatrième et cinquième décennies de la vie, en particulier chez les personnes présentant des comorbidités chroniques telles que le diabète sucré, l’alcoolisme, l’immunosuppression et l’insuffisance rénale.

Pathogénèse

La pathogenèse de cette maladie infectieuse est associée à la destruction des macrophages tissulaires par la bactérie B. pseudomallei et à la suppression des protéines C immunitaires produites par les phagocytes, en particulier la bêtaglobuline C3b. Ainsi, les bactéries parviennent à neutraliser le complexe lysant (attaque membranaire) et, de plus, à détruire les membranes des phagolysosomes endocytiques, formés pour neutraliser les antigènes.

De plus, B. pseudomallei est capable de polymériser l'actine, une protéine structurale, et de se propager de cellule en cellule pour former des cellules multinucléées géantes. L'agent pathogène de la mélioïdose pénètre dans divers organes par voies hématogène et lymphogène, provoquant inflammation et nécrose.

Les microbiologistes notent que la bactérie Burkholderia pseudomallei est un « pathogène accidentel » car elle n’a pas besoin d’autres organismes pour se reproduire et répliquer l’ARN, et pour la bactérie, infecter les humains est une « impasse évolutive ».

Les médecins ont identifié les principaux facteurs de risque de développement de la mélioïdose: le diabète, l’insuffisance rénale chronique, la consommation élevée d’alcool, les pathologies hépatiques (cirrhose), la thalassémie, les maladies pulmonaires chroniques, le VIH et d’autres affections immunosuppressives.

Symptômes mélioïdose

La période d'incubation de la mélioïdose varie selon le nombre de bactéries présentes dans l'organisme et la voie d'infection. Elle peut aller de quelques heures à 14 à 28 jours. Les premiers signes de la maladie apparaissent beaucoup plus rapidement en présence de facteurs de risque (énumérés ci-dessus).

La maladie présente une liste incroyablement diversifiée de manifestations cliniques, notamment des symptômes de mélioïdose tels que: fièvre, frissons, toux, difficulté à respirer, maux de tête, somnolence, douleurs thoraciques et abdominales,perte de poids, convulsions, hypertrophie de la rate et du foie, inflammation de la vessie, de la prostate, des articulations, des tissus mous, des ganglions lymphatiques régionaux, etc.

Formes

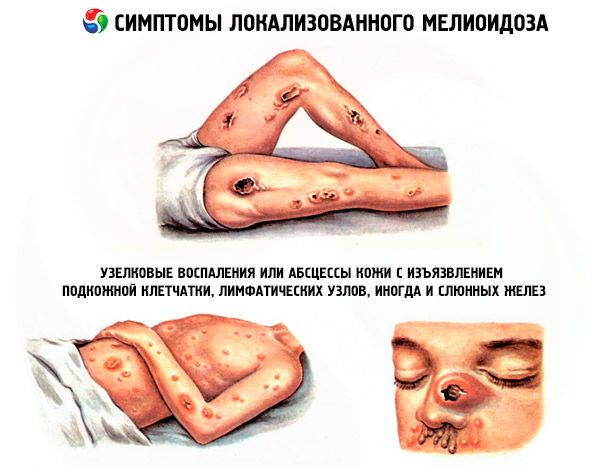

Les infectiologues distinguent les types suivants de méliodoses (ou plutôt les formes cliniques de leur manifestation): localisée, pulmonaire et septique. Il existe également des formes aiguës, subaiguës, chroniques, récurrentes et latentes (cachées) de cette maladie.

Manifestations d'une méliodise localisée: ulcères, inflammations nodulaires ou abcès cutanés avec ulcération du tissu sous-cutané, des ganglions lymphatiques et parfois des glandes salivaires. Les premiers signes sont de la fièvre et des douleurs musculaires dans la zone affectée. Dans ce cas, l'infection subaiguë (généralement focale) peut affecter presque tous les organes et être à l'origine d'une bactériémie ultérieure.

Les symptômes de la mélioïdose, la forme pulmonaire la plus fréquente, sont tous ceux d' une bronchopneumonie purulente, notamment les abcès pulmonaires et l'épanchement pleural purulent. Les manifestations caractéristiques comprennent une température élevée avec fièvre, des maux de tête et des douleurs thoraciques, une toux (non productive ou accompagnée d'expectorations), une perte d'appétit et des courbatures.

Dans la forme septique – une infection systémique du sang – un tableau clinique potentiellement mortel de sepsis et de septicocémie se développe, entraînant souvent une pneumonie concomitante et des abcès du foie et de la rate. L'infection peut se propager aux os, aux articulations, à la peau et aux tissus mous. Dans cette forme de la maladie, l'infection évolue particulièrement rapidement vers le stade terminal, qui se termine 7 à 10 jours après l'apparition des symptômes par un choc septique et le décès.

Bien que les formes aiguës soient les plus fréquentes de cette maladie, il existe de nombreux cas d'infection latente, asymptomatique et réactivée dans l'année. Dans le cas de la mélioïdose latente, les symptômes peuvent apparaître plusieurs années après l'infection, généralement associés à une modification du statut immunitaire. Les chercheurs pensent que la bactérie B. pseudomallei peut rester longtemps inactive dans les macrophages.

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

Complications et conséquences

Les conséquences et complications de la mélioïdose varient selon la gravité de la lésion et la rapidité du traitement. En cas de mélioïdose aiguë sévère, le taux de mortalité est de 30 à 47 %; en cas de traitement tardif de la septicémie, il dépasse 90 % (environ 95 %). Selon Nature Reviews Microbiology, avec une prise en charge médicale adéquate, le taux de mortalité est bien inférieur; par exemple, le taux de mortalité des patients atteints de B. pseudomallei en Australie est de 19 %.

Diagnostics mélioïdose

Dans la pratique nationale, le diagnostic des formes septiques de mélioïdose est considéré comme « sans problème » s’il s’avère que le patient se trouvait dans des régions endémiques.

Selon des épidémiologistes étrangers, le diagnostic de méliodicée est difficile en raison de symptômes non spécifiques et nécessite des analyses de laboratoire pour détecter la présence de Burkholderia pseudomallei dans l'organisme. Pour cela, des échantillons de sang, d'expectorations, d'urine ou de pus sont prélevés sur les patients.

Dans ce cas, le test sanguin pour les formes aiguës de mélioïdose peut être négatif, mais cela n'exclut pas la maladie. Une raison fréquente expliquant la difficulté d'établir un diagnostic correct est la quasi-absence de réactifs de diagnostic approuvés pour les tests immunologiques ou moléculaires de détection de B. pseudomallei.

Même dans les régions où la mélioïdose est endémique, des difficultés de diagnostic en laboratoire surviennent et l'agent pathogène peut être identifié à tort comme étant Chromobacterium violaceum, Burkholderia cepacia ou Pseudomonas aeruginosa, rapporte le Journal of Medical Microbiology.

Le diagnostic instrumental ne permet pas d'identifier les bactéries, mais il permet d'évaluer l'état des organes affectés: une radiographie thoracique, une échographie ou un scanner des organes viscéraux sont réalisés.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel de la forme pulmonaire de la mélioïdose est très important, car elle peut ressembler à une bronchite légère ou à une pneumonie sévère.

Qui contacter?

Traitement mélioïdose

Actuellement, le seul traitement efficace contre la mélioïdose est une antibiothérapie au long cours. Le traitement initial consiste en une administration intraveineuse d'antibiotiques pendant 14 jours.

L'agent causal de la mélioïdose présente une résistance à de nombreux antibiotiques, en particulier aux macrolides et aux médicaments du groupe des aminosides, des tétracyclines et des fluoroquinolones.

Au stade initial de la maladie, les médicaments de choix sont l'antibiotique céphalosporine Ceftazidime (Zacef, Orzid, Kefadim, Sudocef et autres noms commerciaux) et l'antibiotique bêta-lactamine Méropénème (Méronem, Imipénem).

Sans antibiotiques, la forme septique de la mélioïdose est mortelle dans 9 cas sur 10. L'utilisation de médicaments antibactériens réduit de 9 fois le nombre de décès dans les cas non compliqués et de 10 % seulement dans les cas de bactériémie ou de septicémie sévère.

En règle générale, le corps réagit assez lentement à une thérapie antibactérienne appropriée: en moyenne, la fièvre peut durer jusqu'à 6 à 8 jours.

Comme le notent les épidémiologistes, 10 à 20 % des patients dans les régions endémiques connaissent des rechutes (en raison d'une infection répétée ou de la forme initialement multifocale de la maladie), de sorte que le traitement de la mélioïdose doit nécessairement inclure une thérapie d'éradication, dont le but est de détruire complètement B. pseudomallei dans le corps.

À cet effet, le triméthoprime et le sulfaméthoxazole (ou leur association – le cotrimoxazole) sont administrés par voie orale pendant les 8 semaines suivantes. La doxycycline (Vibramycine, Doxacine) et l'antibiotique bêta-lactamine combiné Amoxiclav (amoxicilline + acide clavulanique) sont moins efficaces.

La prévention

Actuellement, la prévention spécifique de la mélioïdose n’est pas possible, car il n’existe pas encore de vaccin contre B. pseudomallei.

La transmission interhumaine de l'infection étant considérée comme une urgence (et remise en question par les experts), la principale mesure à prendre est d'éviter tout contact avec le sol et les eaux stagnantes dans les régions endémiques. Par exemple, dans les pays d'Asie du Sud-Est, les personnes travaillant dans les rizières sont averties du danger de l'infection et il leur est conseillé de porter des bottes et des gants en caoutchouc (afin d'éviter que la bactérie ne pénètre dans l'organisme par de légères lésions cutanées).

S’il y a des lésions sur la peau, couvrez-les d’un pansement imperméable et évitez tout contact avec la saleté ou l’eau dans les zones où la maladie est présente.

Il est essentiel de se laver les mains uniquement à l'eau propre et de faire bouillir l'eau utilisée pour boire et cuisiner. Il est également recommandé de laver les légumes et les fruits à l'eau bouillie. Il a été établi que les bactéries pathogènes responsables de la mélioïdose meurent lorsque l'eau est chauffée à plus de 74 °C pendant 10 minutes.

Pour prévenir B. pseudomallei, il serait possible d’utiliser des désinfectants, mais il s’avère que la bactérie ne réagit pas aux préparations phénoliques et tolère très bien les concentrations bactéricides normales de chlore…

Prévoir

La mélioïdose est une maladie infectieuse souvent mortelle; les médecins considèrent donc son pronostic comme défavorable. Cependant, les antibiotiques peuvent sauver une personne de la mort.

Le dernier numéro de la revue Nature Microbiology rapporte que 165 000 cas de la maladie sont enregistrés chaque année dans le monde.

[ 39 ]

[ 39 ]