Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Investigation du système nerveux autonome

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Dans de nombreux cas, une analyse approfondie des plaintes du patient et des informations anamnestiques concernant la fonction de la sphère génito-urinaire et du rectum, la présence d'une hypersudation, d'un besoin impérieux d'uriner, d'une incontinence urinaire et d'une dysfonction érectile (chez l'homme) suffit à évaluer les fonctions végétatives. Une étude plus détaillée du système nerveux végétatif est recommandée chez les patients présentant les plaintes correspondantes, ainsi que dans certaines polyneuropathies.

Pression artérielle, fréquence cardiaque

- Le test orthostatique est conçu pour évaluer la participation du système nerveux sympathique au soutien végétatif de l'activité. La pression artérielle et la fréquence cardiaque (FC) sont mesurées en position allongée, puis debout. La pression artérielle et la FC sont à nouveau mesurées 3 minutes après la mise en position verticale. Avec un soutien végétatif normal, la FC (de 30 par minute) et la pression artérielle systolique (de 20 mm Hg) augmentent immédiatement après le passage en position verticale, tandis que la pression artérielle diastolique varie peu. En position debout, la FC peut augmenter de 40 par minute et la pression artérielle systolique peut diminuer de 15 mm Hg par rapport à son niveau initial ou rester inchangée; la pression artérielle diastolique reste inchangée ou augmente légèrement par rapport à son niveau initial. Un soutien autonome insuffisant est diagnostiqué si un test orthostatique montre une baisse de la pression artérielle systolique de 10 mm Hg ou plus immédiatement après le passage en position verticale, ou de 15 mm Hg ou plus en position debout. Dans ce cas, il faut supposer une insuffisance du système nerveux sympathique et la probabilité d'une hypotension artérielle orthostatique. Un soutien autonome excessif est diagnostiqué si la pression artérielle systolique augmente de plus de 20 mm Hg immédiatement après la mise en position verticale; si la fréquence cardiaque augmente de plus de 30 par minute; ou si seule une augmentation isolée de la pression artérielle diastolique est observée.

- Le test de compression du poing est également utilisé pour évaluer le soutien végétatif à l'activité. Le patient serre le poing pendant 3 minutes avec une force égale à 30 % de la force maximale possible (déterminée par un dynamomètre). Normalement, la pression artérielle diastolique augmente de 15 mm Hg ou plus. En cas d'insuffisance végétative, cette augmentation ne se produit pas.

- Le test de respiration profonde évalue le système nerveux parasympathique. On demande au patient de respirer profondément et peu fréquemment (6 respirations par minute). Chez une personne en bonne santé, une respiration profonde et peu fréquente ralentit le pouls d'au moins 15 par minute. Un ralentissement inférieur à 10 par minute indique une diminution de l'activité du système nerveux vague.

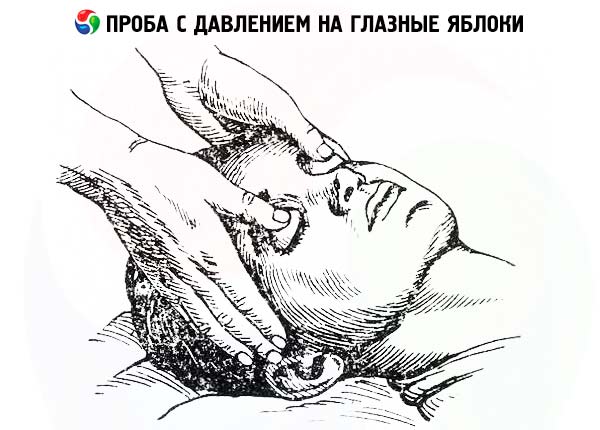

- Le test de pression oculaire (Dagnini-Ashner) permet d'évaluer la réactivité du système nerveux parasympathique. Du bout des doigts, appuyez sur les globes oculaires du patient allongé sur le dos jusqu'à ce qu'il ressente une légère douleur. Maintenez l'effet pendant 6 à 10 secondes. Normalement, à la fin du test, le pouls du patient ralentit de 6 à 12 par minute. Un ralentissement plus prononcé (réaction vagale) indique une augmentation de la réactivité végétative, tandis qu'un ralentissement moins prononcé indique une diminution de cette réactivité. L'absence de réaction ou une augmentation paradoxale du pouls (réactivité végétative pervertie) indique une prédominance du tonus du système nerveux sympathique.

Transpiration

Pour évaluer la sudation, palpez la peau. En cas de doute, vous pouvez recourir au test iode-amidon. La peau du patient est lubrifiée avec une solution d'iode dans un mélange d'alcool éthylique et d'huile de ricin (iode: 1,5; huile de ricin: 10; alcool éthylique: 90). Quelques minutes après séchage, la peau est uniformément saupoudrée de poudre d'amidon. Ensuite, la sudation est provoquée artificiellement (1 ml d'acide acétylsalicylique par voie orale et un verre de thé chaud). Aux endroits où la sueur est sécrétée, une réaction de l'amidon avec l'iode se produit et une coloration violet foncé intense apparaît. Les zones où la sudation est absente restent incolores.

Miction

Si le patient se plaint de mictions, on palpe d'abord son abdomen. Dans certains cas, cela permet de détecter une vessie distendue et trop remplie. La nature des troubles de la miction est généralement précisée grâce aux résultats d'un examen urodynamique instrumental (cystomanométrie, débitmétrie ).

Les lésions du lobe frontal, notamment bilatérales, entraînent une diminution des influences inhibitrices descendantes sur le centre spinal de la miction, ce qui se manifeste par des envies impérieuses d'uriner et une incontinence urinaire (vessie centrale non inhibée). La sensibilité vésicale et la sensation de remplissage sont préservées, la fonction des sphincters vésicaux n'est pas altérée, car son innervation spinale est intacte. La vessie centrale non inhibée est typique des personnes âgées et peut également survenir en cas de lésions cérébrales diffuses. Des troubles cognitifs contribuent aux troubles de la miction.

Une lésion médullaire aiguë au-dessus des segments sacrés (lésion médullaire) provoque un choc médullaire, au cours duquel la fonction du détrusor est inhibée et la vessie se remplit excessivement. Une incontinence par regorgement peut survenir. Puis, à mesure que la spasticité se développe dans les jambes, le détrusor devient également spastique (hyperactif) en raison de la perte du contrôle inhibiteur suprasegmentaire et de la libération des segments sacrés intacts et de leurs arcs réflexes locaux. Une vessie suprasacrée, ou vessie réflexe automatique, se forme. Indépendante du contrôle volontaire, elle fonctionne automatiquement (le détrusor se contracte par réflexe en réponse au remplissage) et se manifeste par une incontinence urinaire impérative. La sensation de plénitude vésicale et sa sensibilité lors de la miction sont réduites, voire perdues, car les voies sensorielles ascendantes de la moelle épinière sont interrompues.

Une lésion des neurones parasympathiques des segments sacrés (S2 S3 ) ou de leurs axones (traumatisme, radiculomyéloischémie, méningomyélocèle) entraîne le développement d'une atonie vésicale, tandis que la sensibilité vésicale peut être préservée (vessie infrasacrée, vessie paralysée motrice). Une rétention urinaire se produit: la vessie déborde d'urine. Dans ce cas, une incontinence urinaire par trop-plein, ou incontinence urinaire paradoxale (ischurie paradoxale), est possible: on observe à la fois des signes de rétention urinaire (la vessie déborde constamment et ne se vide pas d'elle-même) et d'incontinence (l'urine s'écoule constamment goutte à goutte en raison d'une distension mécanique du sphincter externe). La présence constante d'une quantité importante d'urine résiduelle dans la vessie s'accompagne d'un risque élevé d'infection urinaire.

Une lésion des nerfs périphériques innervant la vessie ou des racines spinales postérieures entraîne sa désafférentation. La vessie perd sa sensibilité et devient atone (vessie extramédullaire périphérique, vessie paralytique sensitive). Cette forme de vessie est typique de la polyneuropathie autonome diabétique, ou tabès dorsal. La sensation de remplissage vésical est perdue et le réflexe de vidange vésicale disparaît, entraînant un débordement. Une incontinence par regorgement apparaît. La présence constante d'urine résiduelle dans la vessie est associée à un risque élevé d'infection urinaire.

La vessie « autonome » est totalement dépourvue d'innervation (lésions secondaires des ganglions intramuraux de la vessie lors d'un étirement prolongé des parois vésicales). Dans ce cas, le réflexe intramural est désactivé, ce qui se ferme au niveau de la paroi vésicale et constitue la base de l'excitation de réflexes plus complexes. Dans ce cas, les informations sensorielles concernant la vessie sont absentes et les impulsions efférentes ne sont pas perçues par la paroi vésicale, ce qui se manifeste par une atonie vésicale et une rétention urinaire.

Syndrome méningé

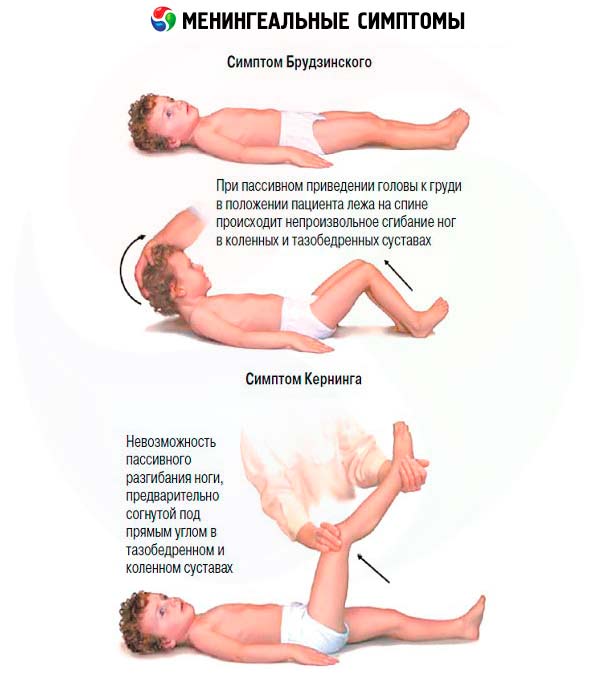

Les symptômes méningés apparaissent lors d'une inflammation des méninges ( méningite ), de leur irritation par un épanchement sanguin ( hémorragie sous-arachnoïdienne ), plus rarement lors d'une intoxication exogène ou endogène et d'une augmentation de la pression intracrânienne (tumeurs cérébrales). Les signes méningés les plus révélateurs sont la raideur des muscles occipitaux, le syndrome de Kernig et les symptômes de Brudzinsky. Tous les symptômes méningés sont examinés en décubitus dorsal.

- Pour détecter une raideur des muscles occipitaux, le médecin place l'arrière de la tête du patient sur sa main et attend que les muscles du cou se relâchent. Il fléchit ensuite délicatement le cou, rapprochant le menton de la poitrine. Normalement, en flexion passive du cou, le menton touche la poitrine; en cas d'irritation des méninges, les muscles du cou sont tendus et le menton n'atteint pas la poitrine. Il convient de rappeler que la limitation de l'amplitude des mouvements de la colonne cervicale peut être causée par une arthrose des facettes articulaires des vertèbres cervicales (spondylarthrose). Cependant, dans la spondylarthrose, la flexion du cou n'est pas significativement altérée et, parallèlement, la rotation latérale du cou est significativement limitée, ce qui n'est pas typique du syndrome d'irritation méningée. Une raideur importante des muscles du cou est également possible dans la maladie de Parkinson, mais en maintenant une légère pression sur l'arrière de la tête, le cou peut être complètement fléchi, bien que le patient puisse ressentir une légère gêne.

- Symptôme de Kernig: la jambe du patient est pliée à angle droit au niveau des articulations de la hanche et du genou, puis redressée au niveau du genou. Lorsque les méninges sont irritées, une tension des muscles fléchisseurs de la jambe est ressentie, ce qui rend impossible le redressement de la jambe.

- Symptômes de Brudzinski: lorsqu'on tente d'incliner passivement la tête du patient vers la poitrine, une flexion se produit dans les articulations de la hanche et du genou (symptôme de Brudzinski supérieur); un mouvement similaire des membres inférieurs est également provoqué par la pression sur la symphyse pubienne (symptôme de Brudzinski moyen); un mouvement de flexion similaire dans le membre inférieur controlatéral se produit lors de la réalisation du test de Kernig (symptôme de Brudzinski inférieur).

[

[