Expert médical de l'article

Nouvelles publications

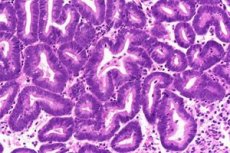

Processus hyperplasiques de l'endomètre

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Épidémiologie

Les processus hyperplasiques de l'endomètre sont possibles à tout âge, mais leur fréquence augmente significativement à la périménopause. Selon la plupart des scientifiques, les processus hyperplasiques de l'endomètre sont considérés comme des précurseurs du cancer de l'endomètre. L'hyperplasie endométriale simple sans atypie évolue vers un cancer dans 1 % des cas, la forme polypoïde sans atypie – trois fois plus souvent. L'hyperplasie endométriale atypique simple sans traitement évolue vers un cancer chez 8 % des patientes, l'hyperplasie atypique complexe – chez 29 % des patientes.

Le type le plus fréquent d'hyperplasie endométriale est la polypose, qui survient chez les patientes en gynécologie avec une fréquence allant jusqu'à 25 %. Les polypes endométriaux sont le plus souvent détectés avant et après la ménopause. Ils deviennent malins dans 2 à 3 % des cas.

Causes processus d'hyperplasie de l'endomètre

Le plus souvent, les hyperplasies de l'endomètre sont diagnostiquées chez les femmes présentant une concentration élevée d'œstrogènes, quelle qu'en soit l'origine. L'augmentation des taux d'œstrogènes chez les femmes suivant un traitement hormonal substitutif (THS) augmente le risque d' hyperplasie endométriale. Le tamoxifène est considéré comme efficace dans le traitement du cancer du sein, mais son utilisation augmente le risque d'hyperplasie de l'endomètre.

Symptômes processus d'hyperplasie de l'endomètre

Les principales manifestations cliniques des processus hyperplasiques endométriaux sont des saignements utérins, souvent acycliques sous forme de métrorragies, plus rarement de ménorragies. Les polypes endométriaux sont parfois asymptomatiques, notamment après la ménopause.

Étant donné que la base pathogénique des processus hyperplasiques endométriaux est l'anovulation, le principal symptôme chez les patientes en âge de procréer est l'infertilité, généralement primaire.

Qu'est ce qui te tracasse?

Formes

Il existe trois principaux types de processus hyperplasiques endométriaux: l’hyperplasie endométriale, les polypes endométriaux et l’hyperplasie atypique (adénomatose).

En 1994, l'OMS a adopté une classification de l'hyperplasie endométriale basée sur les recommandations d'éminents gynécologues et pathologistes, incluant l'hyperplasie sans atypie cellulaire et l'hyperplasie avec atypie cellulaire (hyperplasie endométriale atypique ou adénomatose). Dans chaque groupe, on distingue l'hyperplasie simple et l'hyperplasie complexe, selon la gravité des processus prolifératifs dans l'endomètre.

Un polype endométrial est une tumeur bénigne qui prend naissance dans la couche basale de l'endomètre. Sa base, le « pédicule », constitue sa caractéristique anatomique pathognomonique. Selon la structure histologique, on distingue les polypes glandulaires (fonctionnels ou basaux), glandulo-fibreux, fibreux et adénomateux. Les polypes adénomateux se caractérisent par une prolifération intense des glandes et de leur épithélium, avec une activité mitotique relativement élevée. Ils sont considérés comme des états précancéreux. Les polypes glandulaires sont plus fréquents en période de reproduction, les polypes glandulo-fibreux en pré- et périménopause, et les polypes fibreux-glandulaires et fibreux en postménopause.

Au cours de la période reproductive et préménopausique de la vie d'une femme, les polypes endométriaux en tant que forme histologiquement indépendante peuvent être déterminés à la fois dans le contexte d'une hyperplasie endométriale et avec une muqueuse normale de différentes phases du cycle menstruel.

Les polypes endométriaux postménopausiques sont généralement solitaires et peuvent apparaître sur fond d'atrophie de la muqueuse. Durant la période postménopausique, les polypes endométriaux atteignent parfois de grandes tailles et s'étendent au-delà du col de l'utérus, imitant ainsi un polype cervical.

Le concept de « récidive » d’un polype endométrial est inacceptable si un contrôle hystéroscopique n’a pas été utilisé au préalable lors de l’ablation du polype endométrial, car le grattage de la muqueuse utérine sans hystéroscopie peut laisser des tissus pathologiquement altérés.

D'un point de vue morphologique, le précancer de l'endomètre comprend l'hyperplasie avec atypie (hyperplasie atypique) et les polypes adénomateux.

Diagnostics processus d'hyperplasie de l'endomètre

Outre les méthodes d'examen généralement acceptées, un point important est l'identification des maladies concomitantes et l'évaluation de l'état du foie, du système cardiovasculaire (CVS), du tractus gastro-intestinal (GIT), car cela est important lors du choix d'une méthode de traitement, en particulier la nomination d'une hormonothérapie.

À ce stade, les principales méthodes de diagnostic des hyperplasies endométriales comprennent l'examen cytologique des ponctions utérines, l'échographie transvaginale, l'hydrosonographie et l'hystéroscopie. Cependant, le diagnostic ne peut être définitivement confirmé qu'après un examen histologique de l'endomètre, obtenu par curetage diagnostique séparé de la muqueuse utérine.

L'examen cytologique du liquide d'aspiration de la cavité utérine est recommandé pour le dépistage d'une pathologie endométriale et la détermination de son état dynamique dans le contexte d'un traitement hormonal. Cette méthode permet de déterminer la gravité des modifications prolifératives, mais ne donne pas une idée précise de leur structure pathomorphologique.

L'échographie transvaginale est une méthode précieuse pour le diagnostic des hyperplasies endométriales grâce à son contenu informatif élevé, son caractère non invasif et son innocuité pour la patiente. Elle permet d'évaluer non seulement l'état de l'endomètre, mais aussi celui du myomètre, et d'identifier une adénomyose et un myome utérin. L'échographie doit également être réalisée pour déterminer la taille des ovaires et évaluer leur fonction.

Le diagnostic d'hyperplasie endométriale par échographie repose sur la détection d'une augmentation de la taille antéropostérieure de l'écho utérin médian (écho M) et de sa densité acoustique. Chez les femmes menstruées, l'épaisseur de l'écho M doit être évaluée en fonction de la phase du cycle menstruel. Il est préférable de réaliser l'examen immédiatement après les règles, lorsqu'un écho M fin correspond à un rejet complet de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Une augmentation de la taille antéropostérieure de l'écho M sur toute sa longueur, ou localement, est considérée comme pathologique. Il est impossible de distinguer une hyperplasie glandulaire de l'endomètre d'une hyperplasie atypique par échographie.

Si la période postménopausique ne dépasse pas 5 ans, une épaisseur de l'écho-M inférieure ou égale à 5 mm est considérée comme normale. En cas de ménopause de plus de 5 ans, l'épaisseur de l'écho-M ne doit pas dépasser 4 mm (avec une structure homogène). La précision du diagnostic échographique des hyperplasies endométriales est de 60 à 70 %.

L'hydrosonographie peut améliorer considérablement les résultats diagnostiques. L'échographie des polypes endométriaux montre des inclusions ovoïdes, plus rarement rondes, dans la structure de l'écho-M et de la cavité utérine, avec une densité d'écho accrue. Le diagnostic est difficile avec les polypes glandulaires de l'endomètre, qui ont une configuration en feuille ou aplatie dans la cavité utérine et ne peuvent pas entraîner d'épaississement de l'écho-M. En termes de conductivité acoustique, ils sont proches de l'endomètre environnant. L'enregistrement des signaux d'écho couleur lors de l'examen Doppler dans la structure de l'inclusion permet de différencier les polypes des adhérences intra-utérines et, chez les patientes menstruées, des caillots sanguins. Cependant, le flux sanguin dans les polypes n'est pas toujours déterminé par la cartographie duplex couleur. Le contenu informatif de l'échographie transvaginale pour les polypes endométriaux est de 80 à 90 %. La mise en contraste de la cavité utérine lors de l'hydrosonographie peut améliorer les capacités diagnostiques de l'échographie. L'hydrosonographie transvaginale et la biopsie endométriale permettent de diagnostiquer une GPE dans 98 % des cas.

La valeur informative de l'hystéroscopie dans le diagnostic des hyperplasies endométriales est de 63 à 97 % (selon le type d'hyperplasie endométriale). L'hystéroscopie est nécessaire avant le curetage de la muqueuse utérine pour préciser la nature et la localisation de la pathologie, et après celui-ci pour contrôler la qualité de l'ablation tissulaire. L'hystéroscopie permet d'évaluer visuellement l'état des parois utérines et d'identifier une adénomyose, un myome utérin sous-muqueux et d'autres pathologies. L'hyperplasie endométriale atypique ne présente pas de critères endoscopiques caractéristiques; le tableau hystéroscopique ressemble à celui d'une hyperplasie glandulaire kystique classique. En cas d'hyperplasie atypique sévère, des excroissances glandulaires polypoïdes de couleur jaunâtre ou grisâtre terne peuvent être identifiées.

L'examen histologique des raclages de la muqueuse utérine est la méthode définitive pour diagnostiquer les processus hyperplasiques de l'endomètre.

[ 26 ]

[ 26 ]

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Qui contacter?

Traitement processus d'hyperplasie de l'endomètre

La thérapie pour les femmes de différents âges consiste à arrêter les saignements, à restaurer la fonction menstruelle pendant la période de reproduction ou à atteindre la ménopause à un âge plus avancé, ainsi qu'à prévenir la récurrence du processus hyperplasique.

Traitement des processus hyperplasiques de l'endomètre chez les patientes en âge de procréer

L’hormonothérapie est considérée comme une méthode traditionnelle de traitement des processus hyperplasiques de l’endomètre.

Les récidives de l'hyperplasie endométriale indiquent un traitement insuffisant ou des processus hormonaux actifs au niveau des ovaires, ce qui nécessite une clarification de leur état, notamment par des méthodes de diagnostic visuel (échographie, laparoscopie, biopsie ovarienne). L'absence de modifications morphologiques des ovaires permet de poursuivre l'hormonothérapie à doses plus élevées. Il est nécessaire d'exclure un facteur infectieux comme cause possible de la maladie et l'inefficacité de l'hormonothérapie.

En cas d'inefficacité de l'hormonothérapie ou de récidive d'hyperplasie endométriale sans atypie, une ablation (résection) de l'endomètre est conseillée. L'ablation de l'endomètre peut être réalisée par différentes méthodes: coagulateurs monopolaires et bipolaires, lasers et ballonnets. Les conditions préalables à l'ablation sont les suivantes: la femme ne souhaite pas avoir d'enfants, a plus de 35 ans, souhaite conserver son utérus et sa taille ne dépasse pas 10 semaines de grossesse. Les fibromes utérins ne constituent pas une contre-indication à l'ablation de l'endomètre; si aucun ganglion ne dépasse 4 à 5 cm, l'adénomyose aggrave les résultats de l'opération.

La récidive d’une hyperplasie endométriale atypique chez les patientes en âge de procréer est une indication d’examen approfondi et d’exclusion du syndrome des ovaires polykystiques.

Traitement en pré- et périménopause

La première étape du traitement comprend une hystéroscopie avec curetage diagnostique séparé de la muqueuse utérine. Le choix du traitement ultérieur dépend de la morphologie de l'endomètre et des pathologies gynécologiques et extragénitales concomitantes. Le choix du médicament hormonal, le schéma et la durée du traitement sont également déterminés par la nécessité de maintenir un rythme menstruel régulier (jusqu'à 50 ans) ou un arrêt persistant des règles.

En cas d'hyperplasie endométriale récurrente sans atypie, en cas d'impossibilité d'hormonothérapie en raison d'une pathologie extragénitale concomitante, une chirurgie hystéroscopique (ablation de l'endomètre) est indiquée. Les récidives d'hyperplasie endométriale, ainsi que l'association de cette pathologie à un myome utérin et/ou à une adénomyose chez les patientes en pré- et périménopause, constituent des indications d'intervention chirurgicale (hystérectomie).

Traitement postménopausique

Un curetage diagnostique séparé avec hystéroscopie est indiqué chez les patientes présentant une suspicion de pathologie endométriale détectée lors d'un examen de dépistage. En cas de nouvelle hyperplasie endométriale détectée chez la femme ménopausée, il est conseillé de prescrire un traitement hormonal.

En cas d'hyperplasie endométriale atypique postménopausique, il est nécessaire de décider immédiatement d'une intervention chirurgicale radicale: la panhystérectomie. En cas de pathologie extragénitale sévère et de risque accru de traitement chirurgical, un traitement hormonal à long terme, indiqué dans le tableau 3, est autorisé.

Dans le cadre d'une hormonothérapie, il est conseillé de recommander des hépatoprotecteurs, des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires à doses normales.

La récidive d'hyperplasie endométriale après la ménopause constitue une indication chirurgicale: ablation hystéroscopique de l'endomètre ou exérèse de l'utérus avec ses annexes. L'amputation sus-vaginale de l'utérus avec ses annexes est acceptable (en l'absence de pathologie cervicale).

La principale méthode de traitement des patientes atteintes de polypes endométriaux après la ménopause est la polypectomie ciblée. L'ablation radicale d'un polype endométrial (avec la couche basale à son emplacement) n'est possible qu'avec un équipement hystéroscopique. Pour la polypectomie, on peut utiliser à la fois des instruments endoscopiques mécaniques et des techniques électrochirurgicales, ainsi qu'un laser. L'excision électrochirurgicale du polype lors d'une hystéroscopie est recommandée pour les polypes fibreux et pariétaux de l'endomètre, ainsi que pour les polypes endométriaux récidivants.

Après l'ablation des polypes glandulaires et glandulo-fibreux de l'endomètre, il est conseillé de prescrire un traitement hormonal. Le type et la durée du traitement hormonal dépendent de la morphologie du polype et de la pathologie associée.

Thérapie hormonale pour les polypes endométriaux postménopausiques

| Préparation | Glandulaire fibreux, polypes fibreux | Polypes glandulaires |

| Noréthistérone | 5 mg/jour pendant 6 mois | 10 mg/jour pendant 6 mois |

| Caproate d'hydroxyprogestérone | 250 mg une fois par semaine pendant 6 mois | 250 mg 2 fois par semaine pendant 6 mois |

| Médroxyprogestérone | 10 à 20 mg/jour pendant 6 mois | 20 à 30 mg/jour pendant 6 mois |

Gestion ultérieure

Les patientes présentant une hyperplasie endométriale doivent être suivies en consultation externe pendant au moins deux ans après l'arrêt de l'hormonothérapie; en cas d'hyperplasie atypique (si une hormonothérapie a été mise en place), la période de surveillance doit être d'au moins cinq ans. Une échographie des organes pelviens et un examen cytologique du prélèvement par ponction sont obligatoires tous les six mois. La sensibilité de la biopsie endométriale avec Pipelle est de 99 % pour le diagnostic du cancer de l'endomètre et de 75 % pour l'hyperplasie endométriale chez les femmes ménopausées. Si une pathologie est détectée à l'échographie et à l'examen cytologique, une hystéroscopie et un curetage diagnostique séparé de la muqueuse utérine avec examen histologique des prélèvements sont indiqués. La récidive d'hyperplasie endométriale sert de base à la révision de la prise en charge. Si la patiente a reçu une hormonothérapie complète, la question de l'ablation (en l'absence de pathologie ovarienne) ou de l'hystérectomie doit être envisagée.

La prise en charge des patientes ayant subi une ablation ou une résection endométriale est difficile, car des synéchies peuvent apparaître dans la cavité utérine. L'échographie de ces patientes doit être réalisée par un spécialiste maîtrisant l'interprétation des signes échographiques des synéchies. Cependant, la présence d'écoulements sanguinolents chez ces patientes justifie une hystéroscopie et un curetage diagnostique séparé de la muqueuse utérine dans un établissement gynécologique spécialisé.

Plus d'informations sur le traitement

Prévoir

Avec une approche différenciée correcte de la prise en charge des patientes atteintes de processus hyperplasiques endométriaux, l’efficacité du traitement varie de 80 % (avec hormonothérapie) à 90–100 % (avec ablation de l’endomètre) chez les patientes ménopausées.