Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Cystite chronique: causes, signes, prévention

Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Si l'infection de la vessie se répète constamment, c'est-à-dire que des rechutes de son inflammation sont observées périodiquement, une cystite chronique peut être diagnostiquée, qui porte le code CIM-10 N30.1-N30.2.

Les urologues pensent que si l'inflammation de la vessie survient au moins trois fois par an ou deux fois en six mois, le patient souffre très probablement de cystite chronique récurrente.

Épidémiologie

Selon l'OMS, près de 150 millions de personnes souffrent d'infections de la vessie et des voies urinaires chaque année. Aux États-Unis, par exemple, environ 8 à 10 millions de personnes consultent un urologue chaque année.

Comme le montrent les statistiques cliniques, les formes chroniques de cystite sont plus souvent diagnostiquées chez les femmes âgées de 30 à 50 ans, mais les femmes en période post-ménopausique sont les plus sensibles à cette maladie - jusqu'à 5% (parmi les femmes en Amérique du Nord - jusqu'à 20%).

Selon les experts de l'Association internationale d'urogynécologie, la moitié des femmes présentent des symptômes d'inflammation de la vessie et 20 à 30 % connaissent des rechutes, c'est-à-dire des infections répétées.

Chez les hommes européens âgés, la prostatite chronique et la cystite surviennent chez près d’un quart des patients urologiques.

La cystite chronique chez l'enfant survient le plus souvent avant l'âge de deux ans; chez les garçons et les jeunes hommes, cette pathologie est rarement diagnostiquée. Pour en savoir plus, consultez la documentation: Cystite chronique chez l'enfant.

Causes cystite chronique

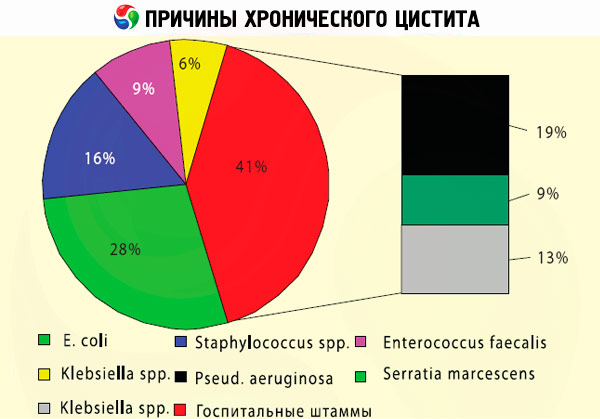

Les principales causes de cystite chronique sont infectieuses. Par exemple, lorsque les bactéries Escherichia coli (E. coli), présentes dans le côlon, pénètrent dans l'urètre et migrent vers la vessie, elles s'y multiplient et provoquent une inflammation. De plus, la cystite bactérienne chronique peut résulter d'une infection persistante, notamment à Enterobacter (E. cloacae et E. agglomerans), Proteus mirabilis, Klebsiella sp., Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis, Streptococcus faecalis et Staphylococcus saprophyticus.

En raison du raccourcissement de l'urètre, la cystite chronique est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Souvent, l'inflammation chronique de la vessie chez la femme s'accompagne d'une vaginose bactérienne. Une cystite peut également survenir en cas d'uréeplasmose chronique, une lésion de l'urètre, des muqueuses du col de l'utérus ou du vagin causée par les bactéries Ureaplasma urealyticum et Ureaplasma parvum. Il est significatif que, dans tous les cas, on observe une diminution de l'acidité intravaginale, ce qui facilite l'activation des micro-organismes. L'immunosuppression physiologique (suppression du rejet de l'embryon) explique le lien entre cystite chronique et grossesse. Ce sujet fait l'objet d'une publication distincte: Cystite pendant la grossesse.

L'une des causes de la cystite chronique chez la femme, localisée dans la région du col de la vessie, peut être une violation du trophisme de ses tissus muqueux en raison d'un mauvais apport sanguin associé à un changement de position du vagin et/ou de l'utérus après l'accouchement ou à des pathologies gynécologiques.

L'infection peut être descendante: lors de processus inflammatoires dans les reins, elle pénètre dans la cavité de la vessie avec l'urine, ce qui provoque l'évolution simultanée de maladies urologiques telles que la cystite chronique et la pyélonéphrite.

Les infections urinaires à répétition – cystites chroniques chez l'homme – sont dix fois moins fréquentes que chez la femme. Parmi les principales causes de cette pathologie figurent les infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia, ainsi que l'hypertrophie bénigne de la prostate ou son inflammation – la prostatite. La prostatite et la cystite chroniques apparaissent généralement chez les hommes après 50 ans. De plus, les infections se développent souvent d'abord dans l'urètre (ce qui peut être dû à la pose fréquente de sondes), puis affectent la vessie. L'urétrite chronique et la cystite ont donc une pathogénèse commune. Dans tous les cas, la stagnation urinaire en cas de prostatite ou d'urétrite crée les conditions d'une inflammation chronique de la vessie chez l'homme.

La cystite hémorragique chronique est induite par la radiothérapie ou la chimiothérapie pour le cancer pelvien, mais peut être une conséquence de la lithiase urinaire ou de l'activation du polyomavirus (BKV et JCV).

Facteurs de risque

Les urologues considèrent les facteurs de risque suivants pour le développement d’une inflammation chronique de la vessie:

- immunité affaiblie;

- traitement à long terme avec des médicaments antibactériens qui suppriment le microbiote intestinal obligatoire protecteur;

- inflammation chronique des reins (pyélite, pyélonéphrite);

- maladies gynécologiques (processus inflammatoires vaginaux et cervicaux);

- changements dans les niveaux d’hormones chez les femmes en raison de la grossesse et de la ménopause;

- forme chronique de prostatite, adénome de la prostate chez l'homme;

- calculs vésicaux ou rénaux;

- la présence d’anomalies congénitales des voies urinaires ou de la vessie qui empêchent sa vidange complète;

- maladies métaboliques telles que le diabète ou la diathèse d’acide urique;

- cicatrices et diverticules dans la vessie;

- toutes manipulations urologiques et interventions chirurgicales (y compris la mise en place d’un drainage de cystostomie);

- antécédents de maladies auto-immunes;

- tumeurs de la vessie.

Les patients suivant un traitement immunosuppresseur présentent un risque de cystite hémorragique en raison d’une exposition directe à des médicaments anticancéreux cytotoxiques ou de l’activation d’une infection persistante dans les organes des voies urinaires, y compris la vessie.

Il est également connu que des crises de cystite chronique peuvent survenir en cas d’hypothermie prolongée du corps et de rapports sexuels fréquents.

Pathogénèse

La pathogénèse de l'inflammation de la vessie affectée par E. coli ayant pénétré sa cavité s'explique par la capacité de cette bactérie à se lier aux glycolipides de la membrane cellulaire et à pénétrer dans les cellules urothéliales. La prolifération du micro-organisme, accompagnée de la libération de toxines, interrompt la synthèse protéique, ce qui entraîne la destruction des cellules de la muqueuse vésicale et le développement d'une réaction inflammatoire.

La pathogénèse de la cystite à ureaplasma a également été bien étudiée. Asymptomatiques, ces bactéries vivent de manière extracellulaire dans le tractus urogénital des femmes et des hommes sexuellement actifs et pénètrent rarement les cellules, sauf en cas d'immunosuppression. Lorsque le système immunitaire est affaibli, U. urealyticum endommage les cellules de l'épithélium muqueux, provoquant des modifications morphologiques et une augmentation de l'activité des cytokines pro-inflammatoires, des leucocytes et des prostaglandines, ainsi que de l'expression du facteur de nécrose tumorale (TNF-α).

Les hypothèses concernant l'étiologie et la pathogénèse de la cystite chronique incrustante rare sont controversées, mais la plus répandue suggère l'implication du bacille à Gram positif Corynebacterium urealyticum. Cette bactérie cutanée commensale, dotée d'une forte activité uréasique, dégrade l'urée, créant ainsi un environnement alcalin dans la vessie, propice au dépôt de sels minéraux (cristaux de struvite et phosphate de calcium) sur sa muqueuse.

Le rôle de la diminution de la production d'œstrogènes dans la physiopathologie des infections urinaires et des cystites chroniques chez les femmes âgées a été déterminé. L'hormone sexuelle féminine stimule la prolifération des cellules Lactobacillus dans l'épithélium vaginal, et les lactobacilles réduisent le pH et empêchent la colonisation microbienne du vagin. De plus, en l'absence d'œstrogènes, le volume des muscles vaginaux et l'élasticité des ligaments soutenant le fundus de l'utérus diminuent, et le prolapsus des organes génitaux internes provoque une compression de la vessie et une stagnation de l'urine.

Symptômes cystite chronique

Selon les urologues, la fréquence et la gravité des symptômes de la cystite chronique dépendent de plusieurs facteurs. Cependant, dans 80 % des cas, les premiers signes sont associés à une augmentation de la fréquence des mictions (pollakiurie) et à de faibles volumes d'urine excrétés à chaque miction.

En règle générale, l'évolution de la cystite chronique se déroule en plusieurs étapes, mais certains types de cette maladie surviennent en continu.

L'infection se présente généralement par une inflammation progressive qui s'aggrave au fil des mois, avec un ou plusieurs symptômes, notamment:

- gêne dans la vessie;

- envie impérieuse d'uriner (de jour comme de nuit);

- douleur et brûlure en urinant;

- spasmes de la vessie;

- fièvre.

Selon les observations cliniques, 60 % des patients atteints de cystite chronique au stade aigu présentent des douleurs lancinantes, ressenties dans le bas-ventre (au-dessus du pubis), le périnée et le bassin, et chez la femme, également au niveau de l'utérus et des annexes utérines. Un autre symptôme est la dyspareunie, c'est-à-dire que les rapports sexuels peuvent être douloureux chez la femme atteinte de cystite chronique.

Une vague de froid intense, ainsi que la période allant de la fin de l'automne au début du printemps, constituent la principale période d'aggravation de la cystite chronique. De plus, il s'avère que, dans 90 % des cas, la cystite bactérienne chronique s'aggrave en raison d'une nouvelle infection survenue plus de deux semaines après l'inflammation précédente.

Après la phase de rémission, lorsque l'intensité des symptômes diminue considérablement, il y a des périodes asymptomatiques, perçues comme une rémission de la cystite chronique, après lesquelles une rechute se produit à nouveau après un certain temps.

La plupart des patients atteints de cystite chronique ont des urines troubles et les analyses révèlent une bactériurie importante. Certains peuvent avoir du pus ou du sang dans leurs urines ( hématurie ).

Formes

Tout d’abord, on distingue la cystite bactérienne chronique et la cystite non bactérienne, beaucoup plus rare.

Lors de la définition de la cystite chronique latente, c'est-à-dire ne se manifestant pas par des symptômes évidents, on entend des périodes cachées, c'est-à-dire latentes, qui caractérisent l'évolution de la cystite chronique chez de nombreux patients.

La présence de sang dans les urines est un diagnostic de cystite hémorragique chronique. Si le processus inflammatoire est localisé au niveau du col de la vessie (cervix vesicae), zone de son rétrécissement et de sa transition vers l'urètre, on parle de cystite cervicale chronique de la vessie, chez la femme comme chez l'homme.

En fonction des caractéristiques morphologiques des lésions des tissus de la paroi interne de la vessie, révélées lors de la cystoscopie, on distingue les types suivants de cette maladie:

- cystite catarrhale chronique (superficielle, affectant les couches supérieures de l'épithélium muqueux; accompagnée d'exsudation).

- La cystite folliculaire chronique est une inflammation rare et non spécifique de la vessie, d'étiologie incertaine. Elle se caractérise par la présence d'infiltrats de tissu folliculaire lymphoïde dans sa muqueuse. Habituellement, les modifications pathologiques, avec œdème et hyperémie, sont localisées dans la membrane basale de la zone trigonale (triangle vésical) ou à la base de la vessie.

- La cystite kystique chronique est une forme rare de la maladie avec des formations (appelées nids de Brunn) qui se développent dans la membrane basale (lamina propria) de la muqueuse de la vessie et dans l'urothélium de la paroi de la vessie se transforment en cavités kystiques (souvent avec un contenu liquide).

- La cystite polypeuse chronique désigne également des formes rares de réaction muqueuse non spécifique avec lésions polypeuses et œdème. Dans 75 % des cas, elle est détectée chez des hommes ayant recours fréquemment au sondage vésical.

- La cystite bulleuse chronique est une inflammation réversible accompagnée d'un œdème sous-muqueux étendu de la vessie, simulant des formations tumorales. Il s'agit d'une variante de la cystite polypoïde, mais avec des lésions plus étendues. Elle peut être asymptomatique, mais des crises aiguës de cystite chronique sont également possibles.

- La cystite granuleuse chronique est une inflammation diffuse de la muqueuse vésicale avec de multiples petits infiltrats focaux sous forme de granules.

Certains experts distinguent la cystite glandulaire chronique, qui affecte la lamina propria avec des formations de cellules épithéliales cylindriques, ainsi que la cystite glandulaire chronique (également appelée métaplasie intestinale), qui a l'apparence de formations papillaires de cellules similaires à l'épithélium intestinal et est localisée dans la zone du col de la vessie et de la zone trigonale.

En urologie clinique, on distingue la cystite interstitielle chronique ou syndrome vésical douloureux. Son étiologie, sa pathogénèse, ses symptômes et ses traitements sont abordés dans la publication « Cystite interstitielle ».

[ 22 ]

[ 22 ]

Complications et conséquences

Une maladie chronique, y compris urologique, comporte toujours certaines conséquences et complications.

Quel est le danger de la cystite chronique? Des lésions des couches profondes de la paroi vésicale et sa déformation, entraînant une diminution de la capacité vésicale et un dysfonctionnement partiel, peuvent survenir. Des troubles de l'excrétion urinaire peuvent alors apparaître, allant jusqu'à l'énurésie.

L'infection peut se propager aux organes pelviens; chez les femmes, cela peut entraîner des irrégularités menstruelles et une inflammation des organes reproducteurs. C'est pourquoi on se demande souvent s'il est possible de tomber enceinte avec une cystite chronique. En effet, des problèmes peuvent survenir si le processus inflammatoire affecte les appendices et/ou l'utérus.

De plus, les complications possibles de la cystite chronique comprennent le reflux urinaire inversé (reflux vésico-urétéral), la pyélite et la pyélonéphrite.

Le risque d'obstruction de l'orifice urétéral par un caillot sanguin dans la cystite hémorragique chronique (avec rupture de la vessie) ou de l'urètre dans la cystite bulleuse chronique (lorsque le foyer inflammatoire est situé dans les zones trigonales ou périurétrales de la vessie) ne peut être exclu.

Les patients atteints de cystite polypose chronique présentent un risque accru de développer des tumeurs de la vessie (carcinome urothélial).

Diagnostics cystite chronique

Pour la recherche en laboratoire, les tests suivants sont soumis:

- analyse sanguine générale;

- test sanguin pour les MST;

- analyse générale d'urine;

- tests d'urine pour les leucocytes, les érythrocytes et les protéines;

- culture d'urine pour les bactéries.

Les diagnostics instrumentaux sont réalisés:

- cystographie de contraste (radiographie de la vessie);

- visualisation de la vessie et des voies urinaires par échographie; cystite chronique à l'échographie - pour plus de détails, voir Échographie de la vessie

- cystourétrographie mictionnelle (examen radiographique pendant la miction);

- cystoscopie avec biopsie (l'examen endoscopique est réalisé exclusivement pendant la phase de rémission de la maladie).

Diagnostic différentiel

Seul le diagnostic différentiel permet d'exclure toutes les pathologies présentant des troubles de la miction. Par exemple, une vessie hyperactive, une prostatite chronique, une urétrite ou des douleurs pelviennes liées à l'endométriose sont diagnostiquées à tort comme une infection vésicale.

Une cystite chronique récurrente peut également être un signe de cancer de la vessie, en particulier chez les patients âgés présentant une hématurie et une infection des voies urinaires (d'où la nécessité d'une biopsie).

Traitement cystite chronique

Découvrez dans cet article des traitements efficaces contre la cystite chronique.

La prévention

Il n'est pas toujours possible de prévenir une infection urinaire. Que pouvez-vous faire pour minimiser le risque? Les urologues conseillent:

- boire plus d'eau;

- maintenir l’hygiène (générale et intime);

- ne portez pas de sous-vêtements serrés;

- Augmentez votre consommation de fruits et légumes. Cela apportera à votre corps davantage de vitamines qui renforcent le système immunitaire, et à vos intestins davantage de fibres qui favorisent l'activité des lactobacilles bénéfiques, lesquels inhibent la croissance des micro-organismes pathogènes;

- faites au moins 10 minutes d’exercice chaque jour;

- Ne fumez pas et n'abusez pas de l'alcool.