Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Thrombose de l'artère basilaire.

Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

De nos jours, on observe de plus en plus de pathologies et de maladies associées à une perturbation du fonctionnement normal du cœur et des vaisseaux sanguins. Les pathologies du système vasculaire se classent au troisième rang des maladies humaines. En raison d'une mauvaise alimentation, d'un stress constant et de facteurs environnementaux défavorables, le risque de caillots sanguins est en forte augmentation.

La thrombose est la formation d'un thrombus (caillot sanguin) dans la lumière d'un vaisseau sanguin. Les thromboses artérielles sont les plus dangereuses. La plus dangereuse de toutes les thromboses connues est la thrombose de l'artère basilaire.

L'artère basilaire est une artère qui se forme dans la partie inférieure du bulbe rachidien. Elle assure le bon fonctionnement de l'ensemble du cerveau. Elle se forme à la confluence des artères carotides paires et des artères vertébrales paires. Elle assure l'apport suffisant d'oxygène et de nutriments au cerveau. L'artère basilaire apporte environ 70 % du sang nécessaire au cerveau. Ses diverses lésions, dont la thrombose de l'artère basilaire, peuvent être mortelles. Une thrombose de l'artère basilaire peut entraîner un accident vasculaire cérébral, souvent mortel.

[ 1 ]

[ 1 ]

Épidémiologie

La thrombose de l'artère basilaire est définie comme un syndrome. Ce syndrome est le plus souvent associé à une ostéochondrose: une personne sur trois développe une thrombose.

Elle survient aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Les personnes âgées sont trois fois plus souvent atteintes de ce syndrome que les adultes et 4,5 fois plus souvent que les adolescents et les enfants. Chez les personnes âgées et séniles, environ 60 % des cas se terminent par une invalidité et 10 % par le décès. Chez l'enfant, ces chiffres sont respectivement de 15 % et 1,5 %. La thrombose de l'artère basilaire est souvent associée à des maladies telles que:

- embolie dans la zone vertébrobasilaire – 21 %;

- arythmie associée à une thrombose dans d’autres parties du corps – 25 %;

- athérosclérose – 21 %;

- présence de caillots sanguins dans les membres inférieurs – 16 %;

- compression artérielle – 6 %;

- épaississement sévère du sang, dysfonctionnement plaquettaire – 7 %

- autres pathologies – 4%.

Causes thrombose de l'artère basilaire.

La principale cause de thrombose de l'artère basilaire est la formation d'un thrombus dans sa paroi. Les causes possibles sont les suivantes:

- Pathologies congénitales, telles qu'une structure anormale des parois des vaisseaux sanguins et une altération du tonus vasculaire. La formation de thrombus est également favorisée par des pathologies telles que l'anomalie de Kimmerpy, diverses hypoplasies et des anomalies dystoniques.

- Caractéristiques anatomiques congénitales des artères (tortuosité anormale des artères vertébrales et basilaires, nombre insuffisant d’anastomoses à la base du cerveau);

- Blessures de nature diverse (sportives, domestiques, routières). Le danger réside principalement dans les impacts traumatiques, les lésions traumatiques au niveau du cou et de l'arrière de la tête;

- Processus inflammatoires dans les parois des vaisseaux sanguins;

- Sténose artérielle entraînant la formation d’un thrombus;

- Maladie athéroscléreuse des vaisseaux sanguins;

- Microangiopathie, qui est une conséquence de diverses maladies;

- Syndrome des antiphospholipides, accompagné d'une violation de la lumière vasculaire;

- Perturbation du cycle biochimique et du contexte hormonal;

- Troubles compressifs résultant d’une hypertrophie du muscle scalène et d’une hyperplasie des vertèbres cervicales;

- Compression de l'artère basilaire ou vertébrale par hernie, spondylose et autres pathologies concomitantes;

- Syndrome des antiphospholipides, accompagné d’une obstruction des vaisseaux sanguins;

- Perturbation du cycle biochimique et du contexte hormonal.

Facteurs de risque

La probabilité de développer une thrombose de l’artère basilaire augmente en présence des facteurs de risque suivants:

- Mauvaise alimentation, favorisant le dépôt de plaques de cholestérol. Consommation excessive d'aliments riches en graisses, en huile et en cholestérol. Restauration rapide, manque d'alimentation.

- Prédisposition génétique à la thrombose;

- Troubles des propriétés fondamentales du sang;

- Troubles de la microcirculation sanguine;

- Embolie cardiogénique, embolie artérielle

- Occlusion complète de la lumière d'un vaisseau sanguin résultant d'une sténose athéroscléreuse.

- Rester dans une position inconfortable pendant une longue période.

Pathogénèse

La pathogénèse de la thrombose de l'artère basilaire repose sur une perturbation réversible de la fonction de l'artère basilaire et de sa conductivité, qui se produit à la suite de processus de formation de thrombus dans l'épaisseur artérielle.

En conséquence, l'état fonctionnel du cerveau est perturbé, ce qui s'accompagne d'une perturbation de la circulation sanguine dans la zone irriguée par les artères principales et vertébrales. Des symptômes neurologiques apparaissent. Une ischémie cérébrale aiguë est observée.

La gravité de la maladie et le degré d'expression des symptômes dépendent de la localisation du processus pathologique et de sa taille, ainsi que de la possibilité d'une circulation collatérale.

Symptômes thrombose de l'artère basilaire.

Le diagnostic de thrombose de l'artère basilaire repose sur un complexe de symptômes qui comprend les troubles suivants:

- troubles visuels (perte du champ visuel, agnosie, cécité, photopsie, vision floue, apparition d'images visuelles);

- troubles des fonctions motrices oculaires;

- troubles de l'appareil vestibulaire;

- pathologie de la fonction pharyngée et laryngée (une personne peut ressentir une gêne au niveau de la gorge, peut être gênée par une sensation de « boule » dans la gorge, un mal de gorge, des spasmes et des difficultés à avaler, un enrouement, une toux);

- troubles végétatifs: nausées, vomissements;

- troubles sensoriels (sensibilité), lésions cutanées;

- troubles du mouvement (parésie, ataxie, troubles sensoriels). Des troubles de la marche sont également observés, pouvant s'accompagner de tremblements et d'une diminution du tonus musculaire;

- syndrome asthénique;

- troubles psychiatriques.

Tous les symptômes sont classiquement divisés en deux catégories: paroxystiques et permanents. Les symptômes et syndromes paroxystiques sont observés épisodiques, lors de crises et d'exacerbations, et se manifestent sous une forme aiguë. Les symptômes permanents sont lents, durent longtemps et deviennent chroniques.

Premiers signes

Si une personne ressent une baisse brutale de l'acuité auditive, associée à des acouphènes, il convient d'être vigilant. Cela peut être le premier signe d'un début de thrombose dans l'artère basilaire.

L'apparition de troubles audiologiques et une augmentation de l'intensité du bruit dans l'oreille peuvent indiquer une insuffisance cérébrovasculaire.

Aux premiers stades de la thrombose de l'artère basilaire, une perte auditive temporaire peut être observée, associée à des acouphènes. Ces patients nécessitent une surveillance étroite, car la situation peut s'aggraver ultérieurement.

L'artère basilaire irriguant le cerveau, la partie principale du corps, la douleur ne peut être ignorée. Surtout si ces symptômes sont constants et durables, ils acquièrent un caractère chronique et systématique. Ils peuvent également être les premiers signes d'une thrombose de l'artère basilaire.

Étapes

La thrombose basilaire se développe en plusieurs stades. Le premier stade est initial. À ce stade, des signes précurseurs apparaissent ou la thrombose se manifeste d'abord par une faiblesse générale et des douleurs occipitales. À ce stade, il est important de diagnostiquer rapidement et correctement la thrombose et de prescrire un traitement adapté, afin d'obtenir un pronostic favorable. Un traitement ambulatoire est possible.

La deuxième étape est la formation d'un thrombus. À ce stade, un thrombus se forme dans la lumière de l'artère basilaire, ce qui provoque un rétrécissement de la lumière de l'artère et une perturbation de l'apport sanguin au cerveau. L'état s'aggrave. Une hospitalisation et un traitement en milieu hospitalier sont nécessaires. Une surveillance médicale constante est indispensable pour prévenir un accident vasculaire cérébral et un traitement complexe.

Le troisième stade est celui où le thrombus est très prononcé et perturbe le fonctionnement cérébral normal. Un traitement inapproprié et intempestif peut entraîner des complications telles qu'un accident vasculaire cérébral (AVC) et des conséquences graves, pouvant aller jusqu'à l'invalidité et le décès. À ce stade, l'intervention d'un neurochirurgien est nécessaire, avec une thrombectomie et la restauration de la circulation sanguine cérébrale.

Le résultat du traitement dépend de la rapidité du diagnostic, du traitement correct et des mesures de réadaptation correctement sélectionnées.

Formes

La thrombose de l'artère basilaire est un diagnostic. Dans la CIM-10, elle est qualifiée de syndrome, et non de maladie, et constitue l'un des sous-types de thrombose générale.

La thrombose de l'artère basilaire peut se manifester dans les syndromes suivants:

- Syndrome de Wallenberg-Zakharchenko (survient à la suite d’une lésion de la partie inférieure du cerveau);

- Syndrome de Dejerine et Millard-Gubler (les branches médiales de l'artère bronchique sont atteintes par une thrombose);

- Syndrome de Jackson - survient à la suite d'une lésion de la zone antérieure de l'artère basilaire;

- Syndromes de Benedict et de Weber, dans lesquels les artères cérébrales postérieures et les branches interpédonculaires de l'artère basilaire sont affectées.

[ 22 ]

[ 22 ]

Complications et conséquences

La thrombose de l'artère basilaire est dangereuse car elle peut avoir des conséquences et des complications graves, qui ont bien souvent une issue fatale.

Étant donné que la maladie est associée à la formation d’un thrombus dans l’artère basilaire, son principal danger est qu’il puisse se rompre et bloquer complètement le vaisseau.

Dans ce cas, un accident vasculaire cérébral (AVC) survient. Une complication fréquente est l'accident vasculaire cérébral ischémique, qui survient dans le bassin vertébrobasilaire. Cette pathologie entraîne un handicap.

Les conséquences d'un AVC peuvent inclure des troubles circulatoires systémiques, des étourdissements, une limitation totale ou partielle de la mobilité oculaire, un affaiblissement du muscle oculaire et un nystagmus oculaire. Le strabisme est un trouble fréquent. Souvent, la personne est incapable de marcher droit et de contrôler ses mouvements dans l'espace. Le patient se déplace comme un ivrogne, et des tremblements, une paralysie de tout le corps ou de certains segments du corps, ainsi qu'une perte de sensibilité peuvent survenir.

Les conséquences d'un AVC peuvent également inclure un retard mental, un isolement, un manque de socialisation, des difficultés de communication et d'apprentissage, des maux de tête constants et des migraines. Dans certains cas, l'issue peut être fatale.

Diagnostics thrombose de l'artère basilaire.

Le diagnostic d'une thrombose de l'artère basilaire peut être assez difficile. Premièrement, cette maladie peut présenter de nombreux symptômes objectifs et subjectifs. Deuxièmement, ce diagnostic doit être posé rapidement. Troisièmement, il est important de la différencier d'autres maladies présentant des symptômes similaires. Par conséquent, il est strictement interdit de poser un diagnostic et de s'automédiquer. Dès l'apparition de symptômes précoces pouvant indiquer une thrombose de l'artère basilaire, il est conseillé de consulter un neurologue.

Diagnostic instrumental

Lors du diagnostic d'une maladie, il est important d'en connaître la cause. Pour ce faire, des méthodes instrumentales et des analyses de laboratoire sont utilisées.

Les méthodes suivantes sont utilisées pour le diagnostic:

- échographie Doppler. Cette méthode permet de déterminer les occlusions, la vitesse du flux sanguin et les caractéristiques du flux sanguin dans les artères du bassin vertébrobasilaire;

- l'angiographie, qui peut être utilisée pour étudier les caractéristiques des parois artérielles;

- Radiographie de la colonne vertébrale, qui permet d'évaluer l'état général du flux sanguin et des artères;

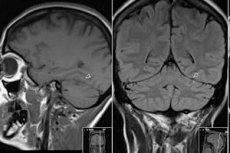

- avec l’utilisation de la tomodensitométrie (TDM) et de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), il est devenu possible d’évaluer le flux sanguin et d’identifier diverses pathologies;

- la thermographie infrarouge, qui est utilisée pour évaluer l’état des organes et des systèmes individuels sur la base de l’analyse du rayonnement thermique;

- la rhéoencéphalographie, qui permet d’évaluer les caractéristiques de l’apport sanguin au cerveau;

- L'angiographie par résonance magnétique (IRM), qui permet d'étudier le lit vasculaire.

Tests de thrombose de l'artère basilaire

Le principal type de recherche en laboratoire est l'analyse sanguine biochimique, qui permet de suivre les modifications du cycle biochimique et d'identifier les processus inflammatoires. L'étude des propriétés coagulantes du sang et de sa composition biochimique peut être importante. Il est important d'évaluer des indicateurs tels que la glycémie et les lipides.

Des informations importantes peuvent également être obtenues en testant la coagulation sanguine.

Diagnostic différentiel

La thrombose de l'artère basilaire doit être différenciée de nombreuses autres pathologies présentant des caractéristiques similaires. Tout d'abord, elle doit être différenciée des étourdissements paroxystiques bénins, qui peuvent ne pas être causés par un thrombus, mais par une lésion ordinaire de l'appareil vestibulaire d'étiologies diverses. En règle générale, ces lésions ne sont pas associées à des troubles circulatoires. Le test de Hallpike est un test fiable permettant de distinguer une thrombose d'une lésion de l'appareil vestibulaire.

Il faut également réfuter la présence de neuropathie vestibulaire, de labyrinthite aiguë, de maladie de Ménière, d'hydrolabyrinthite, qui sont dans la plupart des cas des complications d'otite chronique.

On la distingue ensuite de la fistule périlymphatique, qui survient suite à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale. La thrombose de l'artère basilaire peut souvent être confondue avec le neurinome de l'acoustique, les maladies démyélinisantes et l'hydrocéphalie normative, qui est un ensemble de troubles cognitifs.

Dans certains cas, il est nécessaire de distinguer les troubles émotionnels et mentaux qui se manifestent par des états anxieux et dépressifs. Des similitudes avec la thrombose dans diverses pathologies dégénératives et traumatiques, des troubles auditifs et des acouphènes peuvent également être observés.

Lors du diagnostic, le médecin doit tenir compte du fait que des troubles similaires surviennent également chez les personnes âgées. Environ un tiers de la population âgée souffre d'acouphènes systématiques. De plus, la plupart des patients déclarent ressentir des bruits de forte intensité. Ces sensations sont généralement très gênantes.

Les pathologies cérébrovasculaires peuvent entraîner divers troubles auditifs. Ces processus se produisent le plus souvent dans l'oreille moyenne. Des épisodes de perte auditive de courte durée peuvent être observés, parfois associés à des acouphènes.

Qui contacter?

Traitement thrombose de l'artère basilaire.

Le traitement de la thrombose peut être ambulatoire ou hospitalier. Un traitement ambulatoire peut être administré dès les premiers stades de la thrombose, dès l'apparition des premiers symptômes ou avant même leur apparition. En phase aiguë ou avancée, l'hospitalisation est obligatoire, car elle nécessite une surveillance et un suivi constants par le personnel médical. L'objectif principal de l'hospitalisation est de prévenir les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Ce type de traitement est appelé hospitalisation.

On a généralement recours à une thérapie complexe: médicaments, physiothérapie. L'utilisation de remèdes populaires est autorisée, mais il est préférable de consulter un médecin au préalable. N'oubliez pas que la thrombose est un diagnostic assez dangereux. La moindre erreur ou imprécision peut vous coûter cher.

Fondamentalement, le traitement est déterminé par la cause de la maladie et est adapté individuellement à chaque patient. Une identification rapide et précise de la cause de la maladie est le facteur clé de la réussite du traitement.

Le traitement médicamenteux comprend généralement l'utilisation de vasodilatateurs. Ces médicaments préviennent les occlusions. Ils sont souvent utilisés au printemps et en automne. Les doses sont initialement faibles, puis progressivement augmentées.

Des antiplaquettaires sont également prescrits: des médicaments qui fluidifient le sang, réduisant ainsi considérablement sa coagulabilité et prévenant ainsi la formation de caillots sanguins. Des médicaments métaboliques et nootropes, améliorant les fonctions cérébrales, font partie de ce traitement complexe. Si nécessaire, des antihypertenseurs peuvent être prescrits.

Il est recommandé d'utiliser des médicaments à action systémique. Des analgésiques (si nécessaire), des somnifères et des antidépresseurs sont utilisés. Si nécessaire, des anti-étourdissants et des antiémétiques sont prescrits.

Médicaments utilisés pour la thrombose de l'artère basilaire

Tout d'abord, il est nécessaire de prendre des médicaments qui permettent au cerveau de fonctionner pleinement, en exploitant au maximum ses réserves fonctionnelles et énergétiques. Ils éliminent les symptômes et soulagent la douleur. Ces médicaments sont relativement sûrs et nécessitent une utilisation à long terme. La principale précaution est de respecter la posologie et le schéma thérapeutique. Il est recommandé de consulter un médecin, surtout si l'utilisation de ces médicaments est associée à d'autres médicaments et procédures. Les effets secondaires et les cas de surdosage sont rares. Dans certains cas, le patient peut ressentir des étourdissements, des nausées et des bourdonnements d'oreilles. Il peut également s'agir d'une confusion.

Il est recommandé d'utiliser la nicergoline. La dose dépend des caractéristiques du patient. En moyenne, il faut utiliser 5 à 10 mg. Le nombre de prises est de trois par jour.

La cinnarizine est un médicament efficace. Commencez par la prendre à des concentrations minimales: 12,5 mg le matin, le midi et le soir. Augmentez progressivement la dose jusqu'à 25-50 mg à la fois. Prenez le médicament après les repas.

Le pyrocétam est un autre médicament recommandé pour la thrombose de l'artère basilaire. Sa dose recommandée est de 0,8 g. Il est à prendre dès le réveil, pendant la journée et avant le coucher. La durée du traitement est de 2 mois.

La cérébrolysine peut également être recommandée. Ce médicament est administré par voie intraveineuse à raison de 5 à 10 ml. Le traitement comprend 5 à 10 injections.

Vitamines recommandées en cas de thrombose

La principale vitamine recommandée en cas de thrombose de l'artère basilaire est la vitamine C, aux propriétés antioxydantes. Elle renforce et purifie les parois des vaisseaux sanguins, fluidifie le sang et prévient l'accumulation de plaquettes. Il est nécessaire d'en prendre 500 à 1 000 mg par jour. Le traitement est de 2 à 4 fois par an, pendant 30 à 35 jours.

Vitamine D. Il est recommandé d'en consommer à une dose de 35 à 45 mcg par jour. Cette vitamine améliore la circulation sanguine et favorise la lyse plaquettaire.

Il est recommandé de prendre des vitamines B à raison de 3 à 4 mcg par jour, sur une durée d'environ un mois. Ces vitamines renforcent les parois des vaisseaux sanguins, augmentent le flux sanguin et réduisent le risque de caillots sanguins.

Traitement chirurgical de la thrombose de l'artère basilaire

Si le traitement médicamenteux et la physiothérapie sont inefficaces, une intervention chirurgicale est utilisée. Elle vise à retirer mécaniquement le thrombus et à limiter la circulation sanguine générale dans la zone affectée (endartériectomie). La chirurgie peut également viser à améliorer la circulation sanguine. Une intervention chirurgicale courante est l'angioplastie, au cours de laquelle un stent spécial est inséré dans l'artère basilaire pour prévenir le rétrécissement de la lumière artérielle. Cela contribue à normaliser la circulation sanguine.

Des méthodes directes et endovasculaires sont utilisées. La méthode est choisie après un examen préliminaire et est déterminée par l'ampleur et les caractéristiques de la pathologie, sa localisation et sa gravité, ainsi que l'état du flux sanguin.

Le traitement postopératoire et la convalescence du patient sont également assurés. Après l'opération, le traitement principal ne fait que commencer. Une longue thérapie et une rééducation sont nécessaires. Le traitement comprend généralement la lutte contre l'œdème cérébral et la formation de thrombus. Il est également nécessaire de normaliser l'équilibre hydro-électrolytique et d'utiliser divers traitements symptomatiques visant à éliminer les symptômes.

Après avoir éliminé les principaux symptômes et normalisé l'état, il est nécessaire de recourir à des exercices thérapeutiques. Les exercices sont également sélectionnés individuellement. Il est recommandé de suivre une thérapie manuelle ou une physiothérapie. L'acupuncture a fait ses preuves.

Traitement de physiothérapie

Les méthodes physiothérapeutiques comprennent la thérapie manuelle, l'hirudothérapie, la réflexologie, la magnétothérapie et le port d'un corset cervical. Il est également utile de suivre des séances de massage et des cours de rééducation physique. Une ou plusieurs méthodes sont prescrites en association, selon l'évolution de la maladie et le bien-être du patient.

Remèdes populaires

Les remèdes populaires peuvent être très efficaces pour traiter la thrombose de l'artère basilaire. Cependant, seule une combinaison de traitements prescrits par un médecin et de remèdes populaires peut contribuer au succès du traitement et à la guérison de la maladie. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter un médecin.

Ail. En cas de thrombose, le sang s'épaissit (ce qui provoque la formation d'un thrombus). L'ail fluidifie le sang et, par conséquent, les thrombus se forment moins souvent. Prenez 3 grosses têtes d'ail, hachez-les ou pressez-les avec un presse-ail. Transférez la préparation obtenue dans un bocal et conservez-la au frais. Laissez infuser 3 jours, puis filtrez. Ajoutez à l'extrait obtenu une quantité équivalente de jus de citron fraîchement pressé et de miel. Consommez environ 15 g de suspension (le soir). Conservez ce remède au réfrigérateur.

Marronnier d'Inde. Ce remède aide à réduire la coagulation sanguine. Prenez environ 500 g de graines de châtaigne. Ne les épluchez pas. Frottez. Versez 1,5 ml de vodka. Laissez infuser pendant une semaine, puis filtrez. Buvez environ 5 g d'infusion une demi-heure avant de manger. Trois fois par jour suffisent.

Aubépine. Possède des propriétés vasodilatatrices. Récoltez environ 20 g de baies d'aubépine et versez-les dans un verre d'eau bouillante. Laissez reposer au bain-marie pendant environ 3 minutes. Laissez agir pendant environ une demi-heure. Boire 15 g matin, midi et soir.

[ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ]

[ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ]

Traitement à base de plantes

Il est recommandé d'utiliser les herbes suivantes: ortie, acacia blanc, noisette, houblon commun.

Infusion d'ortie. Préparation: 1 cuillère à soupe de feuilles d'ortie + 250 ml d'eau bouillante. Laisser infuser une demi-heure. Filtrer. Boire 60 à 70 ml matin, midi et soir.

L'acacia blanc s'utilise en teinture alcoolique, en usage externe. Mode de préparation: 60 g de fleurs d'acacia sont mélangés à un verre de vodka et infusés pendant 7 jours. Ensuite, appliquez-en sur les zones enflammées des veines et des artères de la nuque.

La noisette s'utilise en infusion. On utilise l'écorce et les feuilles. Pour préparer l'infusion, verser 15 g de feuilles et d'écorce finement hachées ou râpées dans un verre d'eau bouillante. Porter à ébullition. Laisser infuser une heure. Filtrer. Prendre un demi-verre par voie orale, 2 fois par jour.

Les cônes de houblon s'utilisent en décoction. Les cônes sont broyés. On verse 15 à 30 g de cônes dans 250 ml d'eau bouillante, on chauffe au bain-marie pendant 15 minutes et on filtre. On boit 125 mg trois fois par jour.

Homéopathie pour la thrombose de l'artère basilaire

Les remèdes homéopathiques contre la thrombose de l'artère basilaire sont utilisés pour purifier les vaisseaux, fluidifier le sang, éliminer les toxines et prévenir la formation de thrombus. Cette méthode est utile et relativement sûre, car les effets secondaires sont rares.

Un surdosage peut provoquer des nausées, des vomissements, des étourdissements et une somnolence. Précautions: ne pas prendre ce médicament sans consulter un médecin, en cas de thrombose avancée ou après une intervention chirurgicale (si le médecin n'a pas inclus ces médicaments dans le traitement complexe).

Les remèdes suivants sont recommandés:

Mumiyo. Il est recommandé d'utiliser le mumiyo en usage interne (baume des montagnes d'Asie centrale). Prendre 0,2 g par voie orale 2 fois par jour avant les repas. Effectuer 2 à 3 cures de 10 jours. Prévoir des pauses de 5 à 10 jours entre les cures.

Collection de plantes « Bouquet de l'Altaï ». Pour la préparation, prendre les ingrédients suivants:

- Bergenia crassifolia (feuilles noires) – 2 parties

- Racine d'or - 1 partie

- Le Kopeechnik oublié – Partie 1

- Feuilles d'airelle commune – 1 partie

- Feuilles de myrtille - 1 partie

- Feuilles de thé Ivan – 1 partie

- Feuilles de cassis – 1 feuille

- Thym des montagnes – 0,5 partie.

Pour préparer 30 à 45 g de cette substance, versez 1 000 ml d’eau bouillante et laissez infuser 20 à 30 minutes. Buvez 400 à 600 ml par jour.

Vous pouvez ajouter du miel.

Jus de magnolia chinois. Prendre 15 g par voie orale par verre de thé, deux ou trois fois par jour.

Jus d'aubépine rouge sang. Prendre 30 g par voie orale une demi-heure avant les repas, le matin et avant le coucher.

La prévention

La thrombose de l'artère basilaire peut être évitée; il est donc essentiel de suivre des mesures préventives. Pour prévenir la thrombose, il est essentiel de suivre un régime alimentaire adapté. Il est important de consommer moins d'aliments gras, frits et riches en cholestérol et en acides gras. Évitez la restauration rapide. Il est recommandé de consommer davantage de fruits de mer, d'ail, de baies et d'agrumes. Il est également important d'inclure davantage de légumes dans son alimentation, notamment des tomates et des poivrons.

Vous devez consommer moins de sel.

Il faut abandonner les mauvaises habitudes. Le tabac et l'alcool aggravent la maladie.

Une activité physique régulière devrait devenir une habitude. La kinésithérapie est particulièrement utile.

Une surveillance constante de la tension artérielle est nécessaire. Il est déconseillé de rester assis trop longtemps dans une position inconfortable.

La natation est également bénéfique. Il est conseillé d'aller à la piscine au moins deux fois par semaine.

Il est nécessaire de procéder périodiquement à des examens préventifs et à des traitements préventifs.

[ 37 ]

[ 37 ]

Prévoir

Dans la plupart des cas, le pronostic est défavorable. Il ne peut être favorable que si toutes les recommandations du médecin sont suivies, avec un traitement approprié, une prise en charge complète et un diagnostic rapide.

Sans traitement approprié, il ne faut pas s'attendre à un pronostic favorable. L'état du patient ne cesse de s'aggraver. Des accidents ischémiques peuvent survenir, dont la fréquence augmente chaque jour. À terme, un accident vasculaire cérébral (AVC) et une encéphalopathie dyscirculatoire se développent, entraînant des lésions cérébrales irréversibles.