Expert médical de l'article

Nouvelles publications

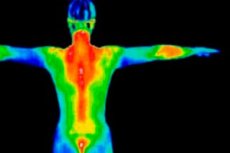

Imagerie thermique (thermographie)

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

En 1960, l'ingénieur militaire R. Lawson testait un appareil de vision nocturne, alors secret, et pointa accidentellement la lentille réceptrice sur une femme au décolleté ouvert, assise en face de lui. Un thermogramme de la glande mammaire apparut sur l'écran de l'appareil. Ce phénomène intéressa le major. Comprenant les perspectives de cette voie, il quitta le service et, dès 1961, avec R. Barnes, il développa et mit en pratique avec succès la première installation de thermographie médicale.

Indications de la procédure

Les domaines d’utilisation diagnostique les plus couramment utilisés de l’imagerie thermique sont les suivants.

- Reconnaissance des lésions précancéreuses et tumorales des glandes mammaires, des glandes thyroïdiennes, de l'orbite et de certaines maladies de la peau.

- Diagnostic des maladies articulaires.

- Détection des stades initiaux et/ou avancés des lésions sténotiques/occlusives des artères carotides, sous-clavières, fémorales et poplitées.

- Diagnostic de la dyscirculation veineuse dans les membres et le scrotum.

Comme le montre la liste ci-dessus, l'aspect neurologique des études se limite à la détection de l'insuffisance carotidienne. Sans diminuer l'importance de la détection des lésions sténotiques/occlusives des artères carotides, dont on sait qu'elles évoluent souvent de manière asymptomatique ou peu symptomatique, nous estimons pouvoir élargir considérablement le champ des examens thermographiques en neurologie.

On sait que les classiques de la neurologie considéraient comme obligatoire d'examiner le patient nu, afin de ne manquer aucune hypotrophie, dysraphisme, etc.

Tout comme la base d'un examen neurologique est la détermination de diverses asymétries dans les nerfs crâniens, les sphères motrices et/ou sensorielles, l'identification d'anisothermes dans diverses zones du corps du patient est l'essence même de la thermographie.

Si l’on considère que la thermographie est une méthode extrêmement sensible (précision de mesure jusqu’à 0,01 °C) avec une spécificité relativement faible, l’analyse des thermogrammes devient un processus créatif qui nécessite une analyse clinique essentielle de la situation dans chaque cas spécifique.

Par exemple, l'anisothermie orbitaire peut être causée par des processus très divers: de l'occlusion de l'artère carotide à une tumeur de la fissure orbitaire supérieure, en passant par la lagophtalmie et la migraine en grappe. Compte tenu de la simplicité, de la courte durée, de la sécurité, de l'indolore et de la disponibilité de l'imagerie thermique, les diagnosticiens considèrent cette méthode comme idéale pour les examens aléatoires de masse de la population afin de détecter les stades précoces des maladies oncologiques, vasculaires et inflammatoires du thorax, de la thyroïde, des reins, des articulations, du scrotum et des membres.

Dans ce cas, la thermographie corporelle à haute sensibilité deviendrait indispensable pour la sélection préliminaire rapide des patients: en cas d'anisothermie de la tête, ce sont les patients les plus probables d'un neurologue, d'un neurochirurgien, d'un ophtalmologiste ou d'un oto-rhino-laryngologiste; en cas d'asymétrie de température du cou ou des glandes mammaires, les patients sont adressés à un endocrinologue ou à un oncologue; et ceux présentant une anisothermie des extrémités sont les patients les plus probables d'angiologues.

Méthodologie de mise en œuvre

La thermographie est l'enregistrement du rayonnement infrarouge invisible. Le rayonnement maximal se situe à une longueur d'onde de 9,5 microns. Selon la loi de Stefan-Boltzmann, la quantité d'énergie émise est proportionnelle à la puissance quatre de la température absolue: W= T4.

Le rayonnement infrarouge de la peau ne dépend pas de l'origine ethnique, du degré de pigmentation ni d'autres caractéristiques individuelles. La température de surface du corps dépend de trois facteurs principaux: les caractéristiques de la vascularisation, le niveau des processus métaboliques et les différences de conductivité thermique.

Actuellement, 3 modifications d’enregistrement du rayonnement infrarouge du corps sont utilisées.

- La thermographie enregistre la thermogenèse des couches les plus superficielles de la peau (0,5-1,5 mm).

- La radiométrie infrarouge dans la gamme centimétrique et décimétrique (longueur d'onde 17 cm avec une bande de fréquence de 1,5 à 2,0 kHz) permet d'obtenir des informations sur les structures profondes du corps.

- La thermographie par film utilisant des bandes de cristaux liquides de contact enregistre le rayonnement thermique des couches externes de la peau d'une épaisseur de 0,3 à 0,8 mm.

Il existe différents types d’appareils d’imagerie thermique.

- Thermographes utilisant de l'azote liquide pour refroidir le capteur thermosensible. Ces appareils permettent d'obtenir une image distante de la lumière infrarouge de la partie du corps humain examinée. Ils sont utiles pour l'examen des patients programmés en hôpital et/ou en consultation externe, mais sont peu utiles en médecine d'urgence, notamment au chevet du patient. Une limitation importante est la nécessité d'une disponibilité constante d'azote liquide, relativement rare et facilement évaporable.

- Thermographes ne nécessitant pas l'utilisation d'azote liquide. Ces appareils permettent d'afficher sans contact la carte d'activité infrarouge du spectre étudié. Les thermographes portables sont particulièrement pratiques: appareils universels pour la médecine d'urgence: examens à domicile, en ambulance, au service des admissions, à l'hôpital, en clinique, en soins intensifs ou au bloc opératoire. Ces appareils sont portables, très sensibles et relativement faciles à entretenir. Leur sensibilité est élevée, atteignant des centièmes de degré.

- Thermographie de contact à base de films à cristaux liquides. Il existe des équivalents nationaux et étrangers. Avantages: coût de recherche réduit, pas besoin d'azote liquide. Inconvénients: complexité, possibilité d'utilisation uniquement sur une surface plane, nécessité d'un contact étroit et uniforme avec une peau sèche, difficulté d'utilisation en médecine d'urgence. Cette variante de l'imagerie thermique présente une sensibilité inférieure, environ 0,5 °C.

- Radiométrie infrarouge, ou thermotomographie. Ce type de thermographe est doté d'une antenne spéciale qui enregistre les fréquences ultra-hautes, permettant de mesurer la température des structures corporelles jusqu'à 17 cm de profondeur avec une précision de 0,1 °C. Malheureusement, cet appareil est très sensible aux interférences; les résultats ne sont donc fiables qu'en travaillant dans une chambre blindée spéciale.

Évaluation des résultats

Normalement, la distribution de l'activité thermique sur des zones identiques du corps humain est strictement uniforme. Par conséquent, l'essence même de la thermographie médicale consiste essentiellement à identifier, localiser et déterminer le degré d'asymétries thermiques et à les évaluer cliniquement. Chez les personnes en bonne santé, on observe des caractéristiques de distribution thermique symétrique. Ainsi, la région orbitaire, la peau du visage, les lèvres et le cou sont généralement plus chauds (zones claires) que le nez, le haut du front et les segments externes du visage (zones sombres).

En parallèle, les gradients de température les plus typiques et constants des thermogrammes de la tête et des extrémités sont pris en compte.

- Gradient orbitaire horizontal. Normalement, avec une lueur infrarouge uniforme des orbites, la température du coin interne de l'œil est de 0,3 à 0,7° supérieure à celle du coin externe.

- Gradient longitudinal des membres supérieurs. L'épaule est généralement 0,5 à 0,7° plus chaude que le dos de la main.

- Gradient thermique longitudinal des membres inférieurs. Chez la plupart des personnes en bonne santé, la température des cuisses est de 0,6 à 1,1 °C supérieure à celle des pieds.

Les gradients ci-dessus sont relatifs. Si le gradient orbital est le plus constant, l'anisothermie des membres est variable. Ceci est particulièrement vrai pour les mains, principal échangeur de chaleur du corps. La thermogenèse des mains est particulièrement sensible aux fluctuations dues à l'innervation, aux effets psycho-émotionnels, aux médicaments et au froid.

Un certain nombre de conditions pathologiques qui provoquent des changements dans l'activité infrarouge de diverses parties du corps du patient.

Une occlusion ou une sténose de l'artère carotide interne de plus de 70 % s'accompagne généralement d'une hypothermie orbitaire du côté de l'occlusion, avec un gradient thermique de 1,5 à 2,7°. Lors d'une endartériectomie carotidienne, il existe une relation directe entre la luminosité de l'orbite et de la région sourcilière (zones de vascularisation des artères angulaire et supratrochléaire) et le degré de rétrécissement de la lumière carotidienne. En cas de rétrécissement de la lumière carotidienne de plus de 60 %, on observe une diminution du rayonnement infrarouge de la région orbitaire homolatérale à la sténose.

E. Wood, en utilisant une combinaison de thermographie et d'angiographie, a montré que dans les cas où l'artère carotide externe homolatérale sert de collatérale à l'artère carotide interne occluse, sa compression à court terme augmente encore le « refroidissement » de l'orbite du côté de l'artère affectée.

Lorsqu'elles sont examinées lors d'une exacerbation, les céphalées en grappe présentent une augmentation prononcée de la luminescence allant jusqu'à 1,5-2,0° du côté des « grappes de douleur ».

Au contraire, une migraine froide rare mais extrêmement intéressante pathogéniquement (céphalée à la crème ACE), survenant à la suite d'un spasme avéré du siphon de l'artère carotide interne, donne une hypothermie transitoire prononcée de l'orbite du côté de la douleur.

L'artérite temporale s'accompagne généralement de la détection d'une hyperthermie « sévère » dans la projection de l'artère temporale superficielle.

Une hypothermie persistante et sévère de type masque d'Arlequin est caractéristique du syndrome de Barraquer-Simons.

Des modifications caractéristiques du thermogramme crânien sont observées en cas de dyscirculation veineuse cérébrale: exophtalmie pulsatile, syndrome de Tolosa-Hunt et syndrome de Melkersson-Rosenthal. Dans ce dernier cas, l'hyperhémie des lèvres et de la langue, lors de l'exacerbation du syndrome œdémateux, provoque une hyperthermie marquée, atténuée par un traitement pathogénique.

Les formes les plus fréquentes de lésions faciales sont la prosopoparésie et la névralgie du trijumeau. Elles présentent des signes thermographiques flous, allant d'une hyperthermie locale prononcée dans la région sourcilière lors de l'exacerbation d'une névralgie de la première branche du nerf trijumeau à une hypothermie relative du côté de la douleur des deuxième et troisième branches. La prosopoparésie n'entraîne généralement pas d'anisothermie faciale significative.

Chez les patients présentant une exacerbation du syndrome de l'artère vertébrale, des zones d'hyperthermie sont le plus souvent observées dans la zone paravertébrale C4 C5 du côté du syndrome douloureux.

Lors de l'étude des thermogrammes des extrémités chez des patients victimes d'un accident vasculaire cérébral aigu, nous avons d'abord observé une hypothermie précoce prononcée aux extrémités gauches de patients présentant des hémorragies hémisphériques droites. Ce phénomène permet, d'une part, d'envisager la localisation probable de l'hématome en cas de coma profond et, d'autre part, de confirmer la thèse bien connue de l'asymétrie fonctionnelle des hémisphères avec prédominance des centres de régulation végétative dans l'hémisphère droit.

Dans certaines observations de patients atteints de la forme cornéenne postérieure de la syringomyélie, nous avons été les premiers à enregistrer une anisothermie du torse sous la forme d'une demi-veste, confirmant un trouble de la sensibilité segmentaire dissociée dans cette maladie.

Les changements les plus frappants dans les thermogrammes ont été observés dans les lésions métastatiques.

Le syndrome de Raynaud produit des changements asymétriques prononcés dans les thermogrammes des mains, en particulier après un test de refroidissement, lorsqu'au lieu de réchauffer rapidement les mains après une immersion de 10 minutes dans l'eau froide, les doigts ne se réchauffent pas normalement (en raison de l'ouverture rapide des shunts artérioveineux), mais restent hypothermiques pendant une longue période.

Chez la plupart des patients atteints de la maladie vibratoire, contrairement au syndrome de Raynaud, l'hypothermie symétrique des mains est plus caractéristique, jusqu'à une « amputation thermique » lors d'une exacerbation.

Comme mentionné précédemment, la thermogenèse des mains est dynamique. À cet égard, l'aspect le plus important de l'imagerie thermique des mains est la possibilité d'utiliser la thermographie dynamique et les ultrasons dans la propagande antinicotine.

Les pieds chauds sont typiques des patients souffrant d'érythromélalgie. La thermographie est très instructive dans l'observation dynamique des patients atteints d'angiopathies des parties distales des membres inférieurs d'origines diverses; elle démontre l'efficacité ou l'échec d'un traitement médicamenteux.

Les deux aspects suivants de l'application de l'imagerie thermique sont importants non seulement pour la neurologie d'urgence, mais aussi pour la médecine d'urgence en général. Premièrement, nous évoquons la possibilité d'un diagnostic non invasif des stades subcliniques de la thrombophlébite iatrogène. L'imagerie thermique dynamique et l'écho-Doppler d'une veine cathétérisée ont montré qu'une phlébite post-injection survient chez 50 % des patients au deuxième jour de cathétérisme continu. Les zones d'hyperthermie le long de la veine cathétérisée, enregistrées sur le thermogramme, ainsi qu'une altération du débit veineux selon l'écho-Doppler, reflètent le développement d'une phlébite iatrogène. Un traitement précoce permet de prévenir la progression de la phlébothrombose, et des contrôles répétés par imagerie thermique permettent d'évaluer l'efficacité du traitement préventif.

L'imagerie thermique dynamique et la surveillance échographique de la circulation veineuse des membres inférieurs des patients hémiplégiques sont tout aussi importantes. Des études, complétées par une échographie Doppler, un examen duplex et des tests de coagulation, ont montré que 60 % des patients hémiplégiques développent un état préthrombotique dès le deuxième ou le troisième jour suivant l'AVC, et six fois plus souvent chez les patients paralysés des membres inférieurs. Cela est compréhensible, car chez les patients neurologiques, la reconnaissance clinique d'une phlébopathie est difficile en raison de troubles sensitifs et moteurs. De plus, celle-ci s'accompagne souvent de troubles de la parole. Par conséquent, contrairement aux patients des services thérapeutiques et chirurgicaux, les patients neurologiques ne présentent généralement pas de symptômes alarmants de gonflement, de douleur ou de sensations similaires. Par conséquent, si la thermographie dynamique et l'échographie révèlent ne serait-ce que les premiers signes d'une perturbation du flux veineux, un traitement préventif urgent est nécessaire pour prévenir le développement d'une complication aussi redoutable que l'embolie pulmonaire, souvent rencontrée en médecine d'urgence.

Les recherches menées ces dernières années ont démontré de manière convaincante que si la mort d'une personne en tant qu'individu, et non en tant qu'organisme, est inextricablement liée à la mort cérébrale, alors la mort cérébrale est totalement associée à l'arrêt du flux sanguin intracérébral et à l'enregistrement du phénomène dit d'arrêt, jusqu'ici établi uniquement par angiographie cérébrale de contraste. De toute évidence, une procédure aussi dangereuse et difficile à mettre en œuvre est inacceptable pour les patients gravement malades.

Les méthodes d’échographie non invasives et la thermographie sont évidemment plus éthiques, accessibles et informatives.

[

[