Expert médical de l'article

Nouvelles publications

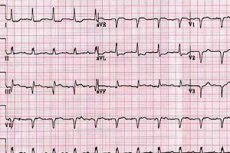

ECG pour pathologie

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'activité électrique des oreillettes est évaluée par l'onde P. Cette onde est normalement positive (dirigée vers le haut) dans la plupart des dérivations (à l'exception de la dérivation aVR).

L'élargissement de l'oreillette gauche et son hypertrophie sont caractérisés par les signes suivants: l'onde P augmente, s'élargit et devient irrégulière dans les dérivations I et II (P mitrale).

ECG après l'effort

L'enregistrement d'un ECG après un effort physique permet de détecter des modifications absentes au repos. Pour ce faire, une charge est appliquée sur un vélo ergomètre ou un tapis roulant (piste d'athlétisme). L'effort est maintenu jusqu'à une augmentation sous-maximale de la fréquence cardiaque, l'apparition de douleurs angineuses ou d'un sous-décalage important du segment ST, ainsi que la survenue de diverses arythmies et troubles de la conduction. L'effort est également interrompu en cas de troubles circulatoires tels qu'une diminution du remplissage du pouls et une diminution de la pression artérielle. La réaction positive la plus fréquente à l'effort, indiquant la présence de modifications ischémiques, est un sous-décalage horizontal ou descendant, plus rarement une augmentation du segment ST. La sensibilité de ce test est d'environ 50 % et sa spécificité de 90 %. Cela signifie que chez les patients atteints d'athérosclérose sténotique et d'ischémie myocardique (un patient sur deux), ce test sera positif. En cas de test positif à l'effort physique, sur 10 patients, 9 présentent une lésion sténotique des artères coronaires.

Un test d'effort permet d'établir un diagnostic différentiel de douleur cardiaque, confirmant ou infirmant avec une forte probabilité leur origine ischémique. Ce test permet également d'évaluer les capacités fonctionnelles d'un patient souffrant de cardiopathie ischémique, notamment après un infarctus du myocarde. L'apparition rapide, en moins de 6 minutes, de signes d'ischémie indique un pronostic défavorable. Dans ce cas, la puissance développée et le travail fourni par le patient sont calculés. Normalement, à l'effort physique, la fréquence cardiaque s'accélère, ainsi que les pressions systolique et diastolique. À l'ECG, les ondes T restent positives et le segment ST, sur chaque dérivation, ne présente qu'une légère dépression, de l'ordre de 1 mm. Les modifications pathologiques de l'ECG à l'effort se caractérisent par une diminution du segment ST de plus de 1 mm. Des troubles du rythme peuvent également être une manifestation prononcée de la pathologie. Outre les symptômes ischémiques mentionnés précédemment, un rythme de galop peut également apparaître au plus fort de l'effort physique, ainsi qu'un souffle systolique dû à un dysfonctionnement du muscle papillaire. L'ECG post-effort a une valeur diagnostique moindre chez les patients présentant des anomalies préexistantes du segment ST, une hypertrophie ventriculaire gauche et sous traitement par digoxine. L'épreuve d'effort ne doit pas être réalisée en cas d'angor instable, de phase aiguë d'infarctus du myocarde, de sténose aortique sévère, d'hypertension artérielle sévère, d'insuffisance cardiaque et d'autres lésions cardiaques graves, ainsi quede sclérose coronaire sténosante avérée.

Surveillance ECG

L'enregistrement ECG à long terme ( monitoring Holter ) permet de détecter les troubles transitoires du rythme, notamment pour évaluer l'efficacité du traitement antiarythmique, ainsi que pour diagnostiquer l'ischémie myocardique. La fréquence des épisodes d'arythmie ou d'extrasystoles et leur nature peuvent être évaluées quantitativement et comparées aux manifestations cliniques. Dans ce cas, l'ECG est enregistré dans des conditions d'activité physique normales, habituelles pour le patient. Les modifications du segment ST et de l'onde T détectées lors de la surveillance sont importantes pour le diagnostic d'ischémie, notamment lorsqu'elle est associée à un stress.

Une indication de surveillance ECG est la présence de symptômes tels que palpitations, évanouissements ou états pré-évanouissants, vertiges, évoquant une possible arythmie, et en l'absence de celle-ci sur l'ECG enregistré. Si les symptômes décrits apparaissent et qu'aucune arythmie n'est constatée lors de la surveillance, il convient de rechercher d'autres causes à ces manifestations.

L'enregistrement magnétique de l'ECG lors d'une surveillance Holter dure de 6 à 24 heures. Durant cette période, le sujet mène une vie normale. L'enregistrement magnétique est ensuite lu à grande vitesse sur un appareil spécial, et des extraits peuvent être reproduits sur papier.

Décoder les résultats

L'onde P devient biphasique en dérivation V1. L'hypertrophie et la dilatation de l'oreillette droite peuvent être mises en évidence par l'apparition d'une onde P haute et pointue, d'une amplitude supérieure à 2,5 mm en dérivations II et III (P pulmonaire). En conditions normales, l'excitation de l'oreillette droite survient en premier, suivie de celle de la gauche. Cependant, ces processus sont proches dans le temps, de sorte que l'onde P apparaît légèrement bifurquée. En cas d'hypertrophie de l'oreillette droite, son activité électrique augmente et les processus d'excitation des deux oreillettes semblent s'additionner, ce qui se traduit par l'apparition d'une onde P d'amplitude plus élevée. En cas d'hypertrophie de l'oreillette gauche, la composante de l'onde P qui lui est associée augmente en temps et en amplitude, ce qui se traduit par l'apparition d'une onde P élargie et en double bosse en dérivations I et II.

L'onde P peut disparaître et être remplacée par plusieurs petites ondes, ce qui est observé dans les arythmies auriculaires.

L'hypertrophie et la dilatation des ventricules cardiaques peuvent être diagnostiquées par l'ECG, mais pas toujours avec une précision suffisante. L'hypertrophie ventriculaire gauche est confirmée par les signes suivants: une déviation de l'axe électrique du cœur vers la gauche, une amplitude de l'onde R1 + S3 supérieure à 2,5 mV et une amplitude de l'onde VD5 (ou VD6) + VS6 supérieure à 3,5 mV. De plus, une diminution du segment ST en dérivations I, II et V5,6 est importante.

L'hypertrophie ventriculaire droite est reconnue par les signes suivants: une onde R haute dans les dérivations thoraciques droites et une onde S profonde dans les dérivations thoraciques gauches (le rapport R:S dans la dérivation V1 est supérieur à 1); une déviation axiale droite; une diminution du segment ST; une onde T négative dans les dérivations thoraciques droites.

Une augmentation de la tension du complexe QRS est possible chez les jeunes et est normale.

Les troubles de la conduction intracardiaque sont diagnostiqués de manière plus fiable par l'ECG. L'intervalle PQ, reflet de la conduction auriculo-ventriculaire, est allongé lorsqu'il est altéré. Dans les troubles de la conduction intraventriculaire associés à une lésion des branches du faisceau de His, on observe une déformation du complexe QRS et son allongement à 0,12 s et plus.

L'ECG est important pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de cardiopathie ischémique. Le signe le plus caractéristique de l'ischémie myocardique est une dépression horizontale (diminution) de 1 mm ou moins du segment ST sur les dérivations I, II et thoraciques. Dans les cas typiques, cela est clairement visible à l'effort physique. Un autre signe est la présence d'une onde T négative sur les mêmes dérivations, alors qu'il peut n'y avoir aucune dépression du segment ST. Cependant, ces modifications sont, en principe, non spécifiques et doivent donc être évaluées en combinaison avec les données cliniques, principalement en fonction de la nature du syndrome douloureux cardiaque.

L'apparition d'un foyer nécrotique dans le myocarde (infarctus du myocarde) s'accompagne de modifications caractéristiques de l'ECG, principalement sur les dérivations reflétant le mieux l'activité électrique de la zone cardiaque affectée. Parallèlement, sur les dérivations reflétant l'activité des zones myocardiques opposées à celles affectées (par exemple, la paroi antérieure du ventricule gauche est opposée à la paroi postérieure), on observe des modifications opposées, principalement au niveau du segment ST. En cas de foyer transmural, une onde Q prononcée apparaît, parfois accompagnée d'une diminution de l'onde R et d'une élévation caractéristique du segment ST. L'observation dynamique du processus révèle un retour progressif du segment ST à la ligne isoélectrique, avec la dynamique du complexe QRS. En cas d'infarctus du myocarde de la paroi antérieure, ces modifications sont mieux visibles sur les dérivations thoraciques V4-6, sous forme d'une diminution de l'onde R. Dans l'infarctus du ventricule gauche de la paroi postérieure, ils sont mieux observés dans les dérivations qui utilisent l'électrode de la jambe gauche, c'est-à-dire II, III et aVF.

De nombreux patients atteints de diverses pathologies cardiaques présentent des modifications non spécifiques du segment ST et de l'onde T, qui doivent être évaluées par comparaison avec les données cliniques. Diverses modifications de l'ECG sont associées à des troubles métaboliques, à l'équilibre électrolytique et à l'influence de médicaments. L'hyperkaliémie se caractérise par une onde T haute, symétrique et à pic, avec une base étroite; l'hypokaliémie par une dépression du segment ST, un aplatissement de l'onde T et l'apparition d'une onde U prononcée. L'hypercalcémie se traduit par un raccourcissement de l'intervalle QT. Un traitement au long cours par glycosides cardiaques peut s'accompagner d'une dépression du segment ST, d'une diminution de l'onde T et d'un raccourcissement de l'intervalle QT. Des troubles prononcés de la repolarisation, ou ST-T, peuvent survenir en cas d'infarctus cérébral ou d'hémorragie cérébrale.

[ 9 ]

[ 9 ]