Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Auscultation du cœur

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'auscultation est l'une des méthodes les plus importantes pour examiner le cœur. Il est préférable d'utiliser un stéthoscope muni d'une membrane pour une meilleure perception des sons à haute fréquence (phonendoscope). Dans ce cas, la membrane est appliquée fermement sur la poitrine. L'auscultation est très riche en informations pour identifier les malformations cardiaques. Dans ce cas, le diagnostic final repose souvent sur l'écoute du cœur. Pour maîtriser cette méthode, une pratique quotidienne est nécessaire, au cours de laquelle il est nécessaire d'apprendre à percevoir correctement l'image auscultatoire normale du cœur.

La cloche du phonendoscope est appliquée assez étroitement sur la surface du thorax, au niveau de la projection cardiaque. Chez certains patients, l'auscultation est gênée par une pilosité excessive, qui nécessite parfois d'être rasée ou humidifiée à l'eau savonneuse. L'auscultation doit être réalisée principalement en position allongée sur le dos, éventuellement complétée par une auscultation en position allongée sur le côté gauche, sur le ventre, debout ou assis, en apnée à l'inspiration ou à l'expiration, après un effort physique.

Toutes ces techniques nous permettent de détecter un certain nombre de symptômes qui ont une valeur diagnostique importante et déterminent souvent les tactiques de prise en charge des patients.

Bruits cardiaques

Chez les personnes en bonne santé, deux sons sont entendus sur toute la zone du cœur:

- le tonus I, qui se produit au début de la systole ventriculaire et est appelé systolique, et

- Le deuxième ton se produit au début de la diastole et est appelé diastolique.

L’origine des bruits cardiaques est principalement associée aux vibrations qui se produisent dans ses valves lors des contractions du myocarde.

Le premier tonus se produit au début de la systole ventriculaire, au moment de la fermeture brutale des cuspides des valves auriculo-ventriculaires gauche (mitrale) et droite (tricuspide), c'est-à-dire pendant la contraction isométrique des ventricules. Son apparition est principalement liée à la tension des valves auriculo-ventriculaires gauche et droite, constituées de tissu élastique. De plus, les mouvements oscillatoires du myocarde des deux ventricules pendant leur tension systolique jouent un rôle dans la formation du premier tonus. D'autres composantes du premier tonus sont moins importantes: la composante vasculaire est associée aux oscillations des segments initiaux de l'aorte et du tronc pulmonaire lorsqu'ils sont étirés par le sang; la composante auriculaire est associée à leur contraction.

Le deuxième ton se produit au début de la diastole à la suite du claquement des valves de l'aorte et de l'artère pulmonaire.

En conditions normales, il est relativement facile de distinguer le premier son du deuxième, car une pause systolique relativement courte les sépare. Pendant la diastole, la pause est nettement plus longue entre le premier et le deuxième son. Lorsque le rythme s'accélère, il peut être difficile d'identifier les sons. Il convient de garder à l'esprit que le premier son correspond à un battement cardiaque ou à une pulsation carotidienne facilement identifiable.

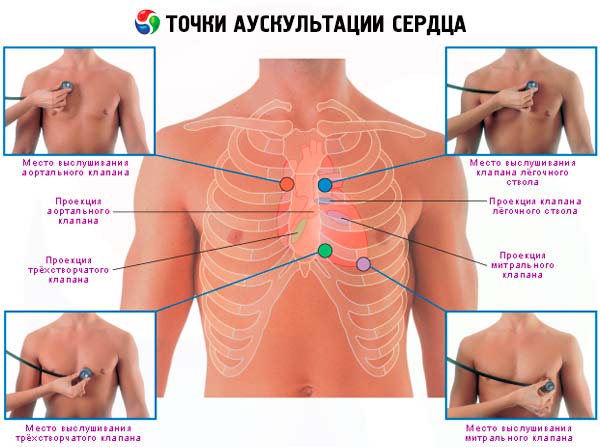

Points d'auscultation cardiaque

Comme mentionné précédemment, l'apparition de sons, comme d'autres bruits cardiaques, est principalement liée aux vibrations des valvules cardiaques, situées entre les oreillettes et les ventricules, et entre ces derniers et les gros vaisseaux. Chaque orifice valvulaire correspond à un point d'écoute spécifique. Ces points ne coïncident pas exactement avec les projections des valvules sur la paroi thoracique antérieure. Les sons émis par les orifices valvulaires sont transmis par le flux sanguin.

Les points suivants ont été établis pour une meilleure écoute des valves cardiaques:

- valve mitrale - l'apex du cœur;

- valvule tricuspide - partie inférieure du corps du sternum;

- valve aortique - le deuxième espace intercostal à droite au bord du sternum;

- valve pulmonaire - le deuxième espace intercostal à gauche au bord du sternum;

- le point dit V est le troisième espace intercostal à gauche près du sternum; l'auscultation de cette zone permet d'entendre plus clairement le souffle diastolique qui se produit en cas d'insuffisance valvulaire aortique.

Le deuxième bruit cardiaque et ses composantes associées au claquement des volets semi-lunaires des valves aortiques et pulmonaires sont toujours mieux entendus et évalués à l'auscultation dans le deuxième espace intercostal, à gauche ou à droite, au bord du sternum. Le premier bruit cardiaque, associé principalement à la tension des cuspides mitrales, est évalué à l'auscultation à l'apex du cœur, ainsi qu'au bord inférieur du sternum. Ainsi, on parle d'amplification ou d'affaiblissement du deuxième bruit cardiaque lors d'une écoute à la base du cœur (deuxième espace intercostal), et d'amplification ou d'affaiblissement du premier bruit cardiaque lors d'une écoute à l'apex. Si le deuxième bruit cardiaque est composé de deux composantes lors d'une écoute à la base du cœur, on parle de bifurcation. Si l'on écoute une composante supplémentaire après le deuxième bruit cardiaque à l'apex, on ne devrait pas parler de division ou de bifurcation du deuxième bruit cardiaque, mais de l'apparition d'un bruit cardiaque supplémentaire suivant le deuxième bruit cardiaque et évidemment associé à des vibrations valvulaires.

L'intensité des bruits cardiaques peut varier principalement sous l'influence de facteurs extracardiaques. Ils peuvent être moins bien perçus en cas d'augmentation de l'épaisseur du thorax, notamment en raison d'une masse musculaire plus importante, et d'une accumulation de liquide dans la cavité péricardique. À l'inverse, chez les personnes minces, les bruits cardiaques peuvent être plus forts en cas d'amincissement du thorax et, surtout, de rythme cardiaque plus rapide (mouvement plus rapide des valvules).

Chez les enfants et les asthéniques, il est parfois possible d'entendre les troisième et quatrième tons.

Le troisième son est entendu peu après le deuxième (0,15 s). Il est provoqué par les oscillations des muscles ventriculaires lors de leur remplissage passif rapide par le sang (provenant des oreillettes) au début de la diastole.

Le quatrième ton survient avant le premier ton à la fin de la diastole ventriculaire et est associé à leur remplissage rapide en raison des contractions des oreillettes.

Modifications pathologiques des bruits cardiaques

Un affaiblissement des deux tonalités peut être observé avec des lésions diffuses prononcées du myocarde ventriculaire et une diminution de leur contractilité.

Un affaiblissement du premier ton à l'apex du cœur est également observé en cas de lésion des valves cardiaques, principalement la valve mitrale et la valve tricuspide, ce qui entraîne l'absence de la période dite de fermeture des valves et une diminution de la composante valvulaire du premier ton. Ce dernier s'affaiblit également en cas d' insuffisance cardiaque sévère, en raison d'une diminution de sa composante musculaire.

Une augmentation du premier ton peut être observée avec une diminution du remplissage ventriculaire au début de la systole en raison de sa composante musculaire, auquel cas le premier ton est souvent défini comme un « claquement de mains ».

Des fluctuations importantes de l'intensité du premier ton sont observées dans la fibrillation auriculaire en raison de différences dans les pauses diastoliques et, par conséquent, dans le remplissage du ventricule gauche.

L'affaiblissement du second ton se produit en cas de basse pression dans les gros vaisseaux, ce qui entraîne une diminution de leur remplissage sanguin. Cet affaiblissement peut également survenir en cas de lésion des valvules de l'aorte et de l'artère pulmonaire, entraînant une perturbation de leur fonction de fermeture.

Le deuxième ton s'intensifie avec l'augmentation de la pression dans les gros vaisseaux – l'aorte ou l'artère pulmonaire; on parle alors d'un accent du deuxième ton sur l'un ou l'autre vaisseau. Dans ce cas, le deuxième ton, par exemple à droite du sternum, est perçu comme nettement plus intense qu'à gauche, et inversement. L'accent du deuxième ton s'explique par un claquement plus rapide des valves correspondantes et un son plus fort perçu à l'auscultation. L'accent du deuxième ton sur l'aorte est observé en cas d'hypertension artérielle, ainsi que de modifications sclérotiques prononcées de l'aorte avec diminution de l'élasticité de ses parois. L'accent du deuxième ton sur l'artère pulmonaire est déterminé par une augmentation de la pression dans celle-ci chez les patients présentant des anomalies de la valve mitrale et une cardiopathie pulmonaire.

On parle de bifurcation des tonalités lorsque leurs composantes principales sont détectées séparément. On observe généralement une bifurcation de la deuxième tonalité. Elle peut être associée à un claquement non simultané des valves aortiques et pulmonaires, associé à des durées de contraction différentes des ventricules gauche et droit, dues à des modifications des circulations, respectivement, et de la petite et de la grande circulation. En cas d'augmentation de la pression, par exemple dans l'artère pulmonaire, la deuxième composante de la deuxième tonalité est associée à un claquement tardif de la valve pulmonaire. De plus, la bifurcation de la deuxième tonalité est associée à une augmentation du remplissage sanguin de la petite et de la grande circulation.

Une légère dissociation du deuxième son, toujours perçue à la base du cœur, c'est-à-dire dans le deuxième espace intercostal, peut également se produire dans des conditions physiologiques. Lors d'une inspiration profonde, en raison de l'augmentation du flux sanguin vers le cœur droit, la durée de la systole du ventricule droit peut être légèrement plus longue que celle du ventricule gauche, ce qui provoque une dissociation du deuxième son au niveau de l'artère pulmonaire, sa deuxième composante étant associée au claquement de la valve pulmonaire. Cette dissociation physiologique du deuxième son est mieux perçue chez les jeunes.

La fermeture tardive de la valve pulmonaire par rapport à la valve aortique est détectée avec une dilatation du ventricule droit, par exemple, avec une sténose de l'ouverture de l'artère pulmonaire ou avec une violation de la conduction de l'excitation le long de la branche droite du faisceau auriculo-ventriculaire (faisceau de His), ce qui conduit également à une fermeture tardive des cuspides de cette valve.

En cas de communication interauriculaire, l'augmentation du volume sanguin dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit, entraîne une large division du deuxième bruit. Cependant, comme les oreillettes droite et gauche communiquent constamment avec ce défaut, le volume sanguin des ventricules gauche et droit fluctue dans ce contexte, suivant le cycle respiratoire. Ceci entraîne une division fixe du deuxième bruit au niveau de l'artère pulmonaire, signe pathognomonique d'une communication interauriculaire.

Dans l'hypertension pulmonaire chez les patients atteints de maladies pulmonaires chroniques, la division du deuxième son est moins prononcée et distincte, car le ventricule droit (bien qu'il travaille contre l'augmentation de la pression dans les poumons) est généralement hypertrophié et, par conséquent, sa systole n'est pas allongée.

Des bruits cardiaques supplémentaires peuvent survenir pour de nombreuses raisons. La valve mitrale s'ouvre généralement silencieusement en début de diastole. Chez les patients présentant une sténose mitrale, lorsque les cuspides de la valve mitrale sont sclérosées, leur ouverture en début de diastole est limitée. Le flux sanguin provoque alors des vibrations de ces cuspides, perçues comme un bruit supplémentaire. Ce bruit est entendu peu après le second bruit, mais uniquement à l'apex du cœur, ce qui indique son lien avec les vibrations de la valve mitrale. Un bruit similaire à l'ouverture de la valve tricuspide est entendu à la partie inférieure du sternum, mais assez rarement.

Les bruits d'éjection systoliques sont entendus peu après le premier bruit cardiaque. Ils sont dus aux vibrations de la valve aortique ou pulmonaire. Ils sont donc mieux perçus dans le deuxième espace intercostal, à gauche ou à droite, au bord du sternum. Leur apparition est également associée aux vibrations des parois des gros vaisseaux, notamment lors de leur dilatation. Le bruit d'éjection aortique est mieux perçu au niveau de l'aorte. Il est le plus souvent associé à une sténose aortique congénitale. Une bifurcation du premier bruit peut être observée en cas de trouble de la conduction intraventriculaire le long des branches du faisceau auriculo-ventriculaire, ce qui entraîne un retard de systole de l'un des ventricules.

La transplantation valvulaire aortique ou mitrale est désormais fréquente. On utilise une valve à bille artificielle ou une prothèse biologique. Les valves mécaniques produisent deux sons à chaque cycle cardiaque: un son d'ouverture et un son de fermeture. Avec une prothèse mitrale, un fort son de fermeture est entendu après le premier bruit cardiaque. Le son d'ouverture suit le deuxième bruit cardiaque, comme dans le cas d'une sténose mitrale.

Le rythme de galop est un rythme cardiaque en trois parties, perçu dans un contexte de tachycardie (accélération du rythme), et indiquant une atteinte grave du myocarde ventriculaire. Un son supplémentaire au rythme de galop peut être entendu en fin de diastole (avant le premier son): le rythme de galop présystolique et en début de diastole (après le deuxième son): le rythme de galop protodiastolique. Le rythme de galop est déterminé soit à l'apex du cœur, soit dans le troisième ou quatrième espace intercostal à gauche, près du sternum.

L'origine de ces sons supplémentaires est liée au remplissage rapide des ventricules en début de diastole (ton III supplémentaire) et pendant la systole auriculaire (ton IV supplémentaire), dans des conditions de modification brutale des propriétés du myocarde et de perte d'élasticité. Lorsqu'ils surviennent dans un contexte de tachycardie, des sons sont entendus dont le rythme rappelle celui du galop d'un cheval au galop. Dans ce cas, ces bruits cardiaques III et IV sont souvent entendus presque simultanément, entraînant la formation d'un rythme à trois membres. Contrairement aux bruits cardiaques III et IV normaux, observés chez les jeunes ayant un rythme cardiaque normal, le rythme de galop survient en cas de lésion myocardique sévère avec dilatation du ventricule gauche et symptômes d'insuffisance cardiaque.

Un son supplémentaire précédant le premier son, associé à un rythme cardiaque relativement rare, peut parfois être entendu chez les personnes âgées présentant une altération cardiaque légère. Les troisième et quatrième sons, y compris ceux correspondant au rythme de galop, sont mieux perçus lorsque le patient est allongé sur le côté gauche.