Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Méthodes instrumentales d'examen cardiaque

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La phonocardiographie cardiaque permet d'enregistrer les bruits, tonalités et souffles cardiaques sur papier. Les résultats de cette étude sont similaires à ceux de l'auscultation cardiaque. Il convient toutefois de garder à l'esprit que la fréquence des sons enregistrés sur le phonocardiogramme et perçus à l'auscultation ne correspond pas parfaitement. Certains souffles, par exemple le souffle diastolique à haute fréquence au point V en cas d'insuffisance aortique, sont mieux perçus à l'auscultation. L'enregistrement simultané du PCG, du sphygmogramme artériel et de l'ECG permet de mesurer la durée de la systole et de la diastole afin d'évaluer la fonction contractile du myocarde. La durée des intervalles QI et II (le clic d'ouverture de la valve mitrale) permet d'évaluer la sévérité de la sténose mitrale. L'enregistrement de l'ECG, du PCG et de la courbe de pulsation de la veine jugulaire permet de calculer la pression dans l'artère pulmonaire.

Examen radiographique du cœur

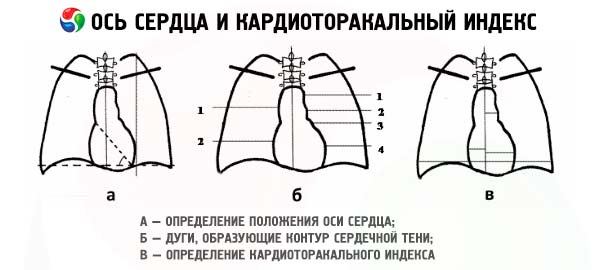

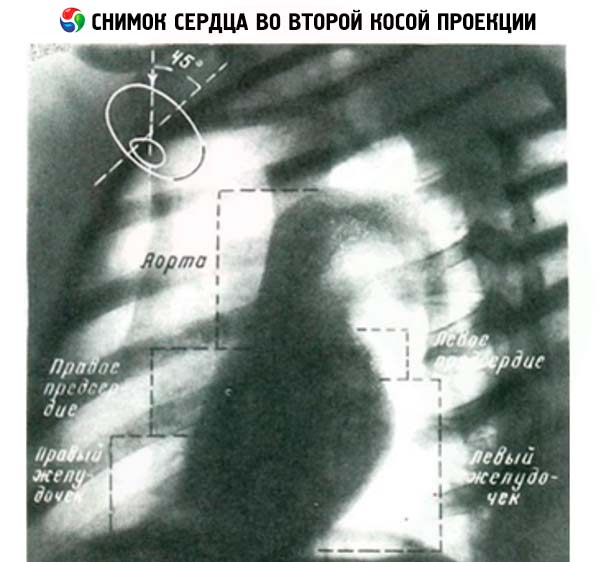

Lors d' une radiographie thoracique, l'ombre du cœur entourée par les poumons remplis d'air peut être soigneusement examinée. On utilise généralement trois projections du cœur: antéro-postérieure ou directe, et deux obliques, lorsque le patient se place face à l'écran à un angle de 45°, d'abord avec l'épaule droite en avant (projection oblique I), puis avec l'épaule gauche (projection oblique II). En projection directe, l'ombre du cœur à droite est formée par l'aorte, la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Le contour gauche est formé par l'aorte, l'artère pulmonaire et le cône de l'oreillette gauche, puis par le ventricule gauche.

En première position oblique, le contour antérieur est formé par l'aorte ascendante, le cône pulmonaire et les ventricules droit et gauche. Le contour postérieur de l'ombre cardiaque est formé par l'aorte, les oreillettes gauche et droite. En deuxième position oblique, le contour droit de l'ombre est formé par la veine cave supérieure, l'aorte ascendante, l'oreillette droite et le ventricule droit, et le contour postérieur par l'aorte descendante, l'oreillette gauche et le ventricule gauche.

Lors d'un examen cardiaque de routine, les dimensions des cavités cardiaques sont évaluées. Si la dimension transversale du cœur est supérieure à la moitié de la dimension transversale du thorax, cela indique la présence d'une cardiomégalie. L'hypertrophie de l'oreillette droite entraîne un déplacement du bord droit du cœur, tandis que l'hypertrophie de l'oreillette gauche déplace le contour gauche entre le ventricule gauche et l'artère pulmonaire. L'hypertrophie postérieure de l'oreillette gauche est détectée lors du passage du baryum dans l'œsophage, ce qui révèle un déplacement du contour postérieur du cœur. L'hypertrophie du ventricule droit est mieux visible en projection latérale, par le rétrécissement de l'espace entre le cœur et le sternum. L'hypertrophie du ventricule gauche entraîne un déplacement de la partie inférieure du contour gauche du cœur vers l'extérieur. L'hypertrophie de l'artère pulmonaire et de l'aorte peut également être reconnue. Cependant, il est souvent difficile de déterminer la section élargie du cœur, car le cœur peut tourner autour de son axe vertical. Une radiographie montre clairement l'élargissement des cavités cardiaques, mais avec l'épaississement de leurs parois, un changement de configuration et un déplacement des bords peuvent être absents.

La calcification des structures cardiaques peut constituer un élément diagnostique important. La présence de calcifications des artères coronaires témoigne généralement de lésions athéroscléreuses sévères. La calcification de la valve aortique survient chez près de 90 % des patients présentant une sténose aortique. Cependant, sur l'image antéropostérieure, la projection de la valve aortique est superposée à la colonne vertébrale et la valve aortique calcifiée peut ne pas être visible. Il est donc préférable de déterminer la calcification des valves en projection oblique. La calcification péricardique peut avoir une valeur diagnostique importante.

L'état des poumons, et en particulier de leurs vaisseaux, est important pour le diagnostic des maladies cardiaques. Une hypertension pulmonaire peut être suspectée lorsque les grosses branches de l'artère pulmonaire sont dilatées, tandis que les sections distales de l'artère pulmonaire peuvent être normales, voire réduites. Chez ces patients, le débit sanguin pulmonaire est généralement réduit et les veines pulmonaires sont généralement de taille normale ou réduite. En revanche, lorsque le débit sanguin vasculaire pulmonaire est augmenté, par exemple chez les patients atteints de certaines malformations cardiaques congénitales, on observe une augmentation des artères pulmonaires proximales et distales, ainsi qu'une augmentation des veines pulmonaires. Une augmentation particulièrement prononcée du débit sanguin pulmonaire est observée en cas de shunt (écoulement sanguin) de gauche à droite, par exemple en cas de communication interauriculaire de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite.

L'hypertension veineuse pulmonaire est détectée en cas de sténose mitrale, ainsi que d'insuffisance cardiaque ventriculaire gauche. Dans ce cas, les veines pulmonaires des parties supérieures du poumon sont particulièrement dilatées. La pression dans les capillaires pulmonaires dépassant la pression oncotique du sang dans ces zones, un œdème interstitiel apparaît, se manifestant radiologiquement par l'effacement des bords des vaisseaux pulmonaires et une augmentation de la densité du tissu pulmonaire entourant les bronches. Avec l'augmentation de la congestion pulmonaire et le développement d'un œdème alvéolaire, une expansion bilatérale des racines pulmonaires se produit, prenant l'aspect d'un papillon. Contrairement à l'œdème cardiaque des poumons, lorsqu'ils sont endommagés, associés à une augmentation de la perméabilité des capillaires pulmonaires, les modifications radiologiques sont diffuses et plus prononcées.

Échocardiographie

L'échocardiographie est une méthode d'examen du cœur basée sur l'échographie. Comparable à la radiographie, elle permet de visualiser les structures cardiaques, d'évaluer sa morphologie et sa fonction contractile. Grâce à la possibilité d'utiliser un ordinateur et d'enregistrer une image non seulement sur papier, mais aussi sur bande vidéo, la valeur diagnostique de l'échocardiographie a considérablement augmenté. Les performances de cette méthode d'examen non invasive se rapprochent actuellement de celles de l'angiocardiographie invasive à rayons X.

L'échographie utilisée en échocardiographie a une fréquence beaucoup plus élevée (comparativement à la fréquence accessible à l'audition). Elle atteint 1 à 10 millions d'oscillations par seconde, soit 1 à 10 MHz. Les oscillations ultrasonores ont une courte longueur d'onde et peuvent être obtenues sous forme de faisceaux étroits (semblables à des faisceaux lumineux). Lorsqu'elles atteignent la limite de milieux de résistance différente, une partie de l'échographie est réfléchie, tandis que l'autre partie poursuit son trajet à travers le milieu. Dans ce cas, les coefficients de réflexion à la limite de différents milieux, par exemple « tissus mous-air » ou « tissus mous-liquide », diffèrent. De plus, le degré de réflexion dépend de l'angle d'incidence du faisceau sur la surface de l'interface du milieu. Par conséquent, la maîtrise de cette méthode et son utilisation rationnelle nécessitent une certaine habileté et du temps.

Pour générer et enregistrer les vibrations ultrasonores, on utilise un capteur contenant un cristal piézoélectrique sur les bords duquel sont fixées des électrodes. Le capteur est appliqué sur la surface thoracique, au niveau de la projection cardiaque, et un faisceau ultrasonore étroit est dirigé vers les structures étudiées. Les ondes ultrasonores sont réfléchies par les surfaces des formations structurelles de densité différente et reviennent vers le capteur, où elles sont enregistrées. Il existe plusieurs modes d'échocardiographie. L'échocardiographie M unidimensionnelle produit une image des structures cardiaques avec un balayage de leur mouvement au cours du temps. En mode M, l'image obtenue du cœur permet de mesurer l'épaisseur des parois et la taille des cavités cardiaques pendant la systole et la diastole.

L'échocardiographie bidimensionnelle permet d'obtenir une image bidimensionnelle du cœur en temps réel. Des capteurs sont utilisés pour obtenir une image bidimensionnelle. L'examen étant réalisé en temps réel, la méthode la plus complète pour enregistrer les résultats est l'enregistrement vidéo. En utilisant différents points d'examen et en changeant la direction du faisceau, il est possible d'obtenir une image assez détaillée des structures cardiaques. Les positions de capteur suivantes sont utilisées: apicale, suprasternale et sous-costale. L'approche apicale permet d'obtenir une section des quatre cavités cardiaques et de l'aorte. En général, la section apicale est similaire à une image angiographique en projection oblique antérieure.

L'échocardiographie Doppler permet d'évaluer le flux sanguin et les turbulences qui l'accompagnent. L'effet Doppler se manifeste par la variation de la fréquence du signal ultrasonore réfléchi par un objet en mouvement, proportionnelle à la vitesse de l'objet localisé. Lorsqu'un objet (par exemple, du sang) se déplace vers le capteur générant des impulsions ultrasonores, la fréquence du signal réfléchi augmente, et lorsqu'il est réfléchi par un objet en mouvement, elle diminue. Il existe deux types d'examens Doppler: la cardiographie Doppler continue et la cardiographie Doppler pulsée. Cette méthode permet de mesurer la vitesse du flux sanguin dans une zone spécifique située à une profondeur intéressante pour le chercheur, par exemple la vitesse du flux sanguin dans l'espace supravalvulaire ou sous-valvulaire, qui varie en fonction de divers défauts. Ainsi, l'enregistrement du flux sanguin à certains points et à une certaine phase du cycle cardiaque permet d'évaluer avec une certaine précision le degré d'insuffisance valvulaire ou de sténose de l'orifice. De plus, cette méthode permet également de calculer le débit cardiaque. Actuellement, des systèmes Doppler permettent l'enregistrement d'échocardiogrammes Doppler en temps réel et en couleur, synchrones avec un échocardiogramme bidimensionnel. La direction et la vitesse du flux sont alors représentées en différentes couleurs, ce qui facilite la perception et l'interprétation des données diagnostiques. Malheureusement, l'échocardiographie ne permet pas d'examiner tous les patients avec succès, notamment en cas d'emphysème pulmonaire sévère ou d'obésité. À cet effet, une variante de l'échocardiographie a été développée: l'enregistrement est réalisé à l'aide d'un capteur inséré dans l'œsophage.

L'échocardiographie permet, tout d'abord, d'évaluer la taille des cavités cardiaques et l'hémodynamique. L' échocardiographie-M permet de mesurer la taille du ventricule gauche en diastole et en ristol, l'épaisseur de sa paroi postérieure et du septum interventriculaire. Les tailles obtenues peuvent être converties en unités de volume (cm² ). La fraction d'éjection ventriculaire gauche est également calculée, laquelle dépasse normalement 50 % du volume télédiastolique du ventricule gauche. L'échocardiographie Doppler permet d'évaluer le gradient de pression à travers l'ouverture rétrécie. L'échocardiographie est utilisée avec succès pour diagnostiquer la sténose mitrale, et une image bidimensionnelle permet de déterminer avec une grande précision la taille de l'ouverture mitrale. Dans ce cas, l'hypertension pulmonaire concomitante et la gravité de la lésion ventriculaire droite, ainsi que son hypertrophie, sont également évaluées. L'échocardiographie Doppler est la méthode de choix pour évaluer la régurgitation par les ouvertures valvulaires. L'échocardiographie est particulièrement utile pour identifier la cause d'une régurgitation mitrale, notamment pour diagnostiquer un prolapsus de la valve mitrale. Dans ce cas, le déplacement postérieur du feuillet de la valve mitrale peut être visible pendant la systole. Cette méthode permet également d'évaluer la cause du rétrécissement qui se produit sur le trajet d'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte (sténose valvulaire, supravalvulaire et sous-valvulaire, y compris la cardiomyopathie obstructive). Elle permet de diagnostiquer une cardiomyopathie hypertrophique avec une grande précision, avec différentes localisations, asymétriques et symétriques. L'échocardiographie est la méthode de choix pour diagnostiquer un épanchement péricardique. Une couche de liquide péricardique peut être visible en arrière du ventricule gauche et en avant du ventricule droit. En cas d'épanchement important, une compression de la moitié droite du cœur est visible. On peut également détecter un épaississement et une constriction péricardique. Cependant, certaines structures péricardiques, comme la graisse épicardique, peuvent être difficiles à distinguer du péricarde épaissi. Dans ce cas, des méthodes comme la tomodensitométrie (radiographie et résonance magnétique nucléaire) offrent une image plus précise. L'échocardiographie permet de visualiser des excroissances papillomateuses sur les valvules en cas d'endocardite infectieuse, en particulier lorsque la végétation (due à l'endocardite) mesure plus de 2 mm de diamètre. L'échocardiographie permet de diagnostiquer un myxome auriculaire et des thrombus intracardiaques, qui sont bien détectés par tous les examens.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

Examen radionucléide du cœur

L'étude repose sur l'introduction d'albumine ou d'érythrocytes radioactifs dans une veine. Les études de radionucléides permettent d'évaluer la fonction contractile du cœur, la perfusion et l'ischémie du myocarde, ainsi que la détection de zones de nécrose. L'équipement utilisé pour les études de radionucléides comprend une gamma-caméra associée à un ordinateur.

La ventriculographie isotopique est réalisée par injection intraveineuse de globules rouges marqués au technétium 99. Elle produit une image de la cavité cardiaque et des gros vaisseaux (similaire, dans une certaine mesure, aux données du cathétérisme cardiaque avec angiocardiographie aux rayons X). Les angiocardiogrammes isotopiques obtenus permettent d'évaluer la fonction régionale et générale du myocarde du ventricule gauche chez les patients atteints de cardiopathie ischémique, d'évaluer les fractions d'éjection, de déterminer la fonction du ventricule gauche chez les patients présentant des malformations cardiaques, ce qui est important pour le pronostic, et d'examiner l'état des deux ventricules, ce qui est important chez les patients atteints de malformations cardiaques congénitales, de cardiomyopathies et d'hypertension artérielle. Cette méthode permet également de diagnostiquer la présence d'un shunt intracardiaque.

La scintigraphie de perfusion au thallium 201 radioactif permet d'évaluer l'état de la circulation coronaire. Le thallium a une demi-vie relativement longue et est un élément coûteux. Injecté dans une veine, le thallium est délivré aux cellules myocardiques par le flux sanguin coronaire et pénètre la membrane des myocytes cardiaques dans la partie perfusée du cœur, où il s'accumule. Ce phénomène peut être enregistré sur un scintigramme. Dans ce cas, une zone mal perfusée accumule davantage de thallium, tandis qu'une zone non perfusée du myocarde apparaît comme une zone froide sur le scintigramme. Une telle scintigraphie peut également être réalisée après un effort physique. Dans ce cas, l'isotope est administré par voie intraveineuse pendant la période d'effort maximal, lorsque le patient développe une crise d'angine de poitrine ou que des modifications de l'ECG indiquent une ischémie. Dans ce cas, les zones ischémiques sont détectées en raison de leur moins bonne perfusion et de leur plus faible accumulation de thallium dans les myocytes cardiaques. Les zones où le thallium ne s'accumule pas correspondent à des zones de modifications cicatricielles ou d'infarctus du myocarde récent. La scintigraphie au thallium présente une sensibilité d'environ 80 % et une spécificité de 90 % pour la détection de l'ischémie myocardique. Elle est importante pour l'évaluation du pronostic chez les patients atteints de coronaropathie. La scintigraphie au thallium est réalisée selon différentes projections. Dans ce cas, des scintigrammes myocardiques ventriculaires gauches sont obtenus, divisés en champs. Le degré d'ischémie est évalué par le nombre de champs modifiés. Contrairement à la coronarographie radiographique, qui met en évidence les modifications morphologiques des artères, la scintigraphie au thallium permet d'évaluer la signification physiologique des modifications sténotiques. Par conséquent, la scintigraphie est parfois réalisée après une angioplastie coronaire pour évaluer la fonction du pontage.

Une scintigraphie après introduction de pyrophosphate de technétium 99 est réalisée pour identifier la zone de nécrose chez les patients présentant un infarctus aigu du myocarde. Les résultats de cette étude sont évalués qualitativement en comparant le degré d'absorption du pyrophosphate par les structures osseuses qui l'accumulent activement. Cette méthode est importante pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde en cas d'évolution clinique atypique et de difficultés de diagnostic électrocardiographique dues à une altération de la conduction intraventriculaire. 12 à 14 jours après le début de l'infarctus, aucun signe d'accumulation de pyrophosphate dans le myocarde n'est enregistré.

Tomodensitométrie du cœur

L'examen par résonance magnétique nucléaire du cœur repose sur le principe que les noyaux de certains atomes, exposés à un champ magnétique intense, émettent eux-mêmes des ondes électromagnétiques enregistrables. Grâce au rayonnement de divers éléments et à l'analyse informatique des oscillations qui en résultent, il est possible de visualiser clairement diverses structures des tissus mous, dont le cœur. Cette méthode permet de déterminer clairement les structures du cœur à différents niveaux horizontaux, par exemple en obtenant des tomogrammes, et de préciser les caractéristiques morphologiques, notamment la taille des cavités cardiaques, l'épaisseur des parois cardiaques, etc. L'utilisation des noyaux de divers éléments permet de détecter des foyers de nécrose dans le myocarde. L'étude du spectre de rayonnement d'éléments tels que le phosphore 31, le carbone 13 et l'hydrogène 1 permet d'évaluer l'état des phosphates riches en énergie et d'étudier le métabolisme intracellulaire. La résonance magnétique nucléaire, sous diverses formes, est de plus en plus utilisée pour obtenir des images visibles du cœur et d'autres organes, ainsi que pour étudier le métabolisme. Bien que cette méthode reste assez coûteuse, il ne fait aucun doute qu’elle présente un grand potentiel d’utilisation tant dans la recherche scientifique que dans la médecine pratique.