Transplantation de l'utérus

La transplantation de la plupart des organes vitaux de l'homme ne surprend plus personne. Ces opérations sont pratiquement mises en service dès le siècle dernier. Transplantation de l'utérus pendant une longue période n'a pas attiré l'attention des médecins. Après tout, sans cet organe, il est possible de vivre - une femme ne perd pas sa capacité de travail, reste active dans toutes les sphères de la vie.

L'aplasie congénitale (agénésie) de l'utérus ne se rencontre souvent qu'à l'adolescence, lorsqu'une fille peut consulter un gynécologue en raison d'un manque de menstruations. Parfois, une très jeune femme est obligée d'accepter une hystérectomie en raison d'une maladie oncologique des organes reproducteurs ou à la suite d'autres pathologies et blessures afin de lui sauver la vie et de continuer à vivre. Cependant, jusqu'à récemment, l'absence de l'organe reproducteur principal l'a complètement privée de la possibilité de devenir mère.

Transplantation de l'utérus dans un proche avenir donnera une chance aux femmes. Actuellement, cette opération est au stade expérimental dans de nombreux pays du monde. Déjà il y a des résultats impressionnants - pour aujourd'hui dans les utérus transplantés sont sortis et bébés nés en toute sécurité.

En avant de toute la planète - les scientifiques médicaux suédois. Sur les neuf opérations de transplantation utérine réalisées à Göteborg, sept ont eu du succès. À ce jour, cela a déjà donné naissance à plusieurs bébés. Le dernier est né récemment aux Etats-Unis.

Indications pour la procédure

L'organe est transplanté aux femmes en âge de procréer, chez qui il est absent, dans le but de poursuivre la grossesse, la gestation et l'accouchement.

La raison de l' absence de l'utérus peut être à la fois congénitale et acquise.

La femme-receveuse devrait être suffisamment en bonne santé pour transférer l'opération en toute sécurité et, par la suite, devenir enceinte et donner naissance à un enfant en bonne santé.

Dans les expériences menées à ce jour, des jeunes femmes avec un diagnostic d'infertilité absolue en raison de l'absence de l'utérus, qui sont mariées à des hommes capables de féconder, ont participé.

Préparation

L'étape principale de préparation pour la transplantation est la sélection d'un donneur immunologiquement approprié. La préférence est donnée aux parents femelles du patient, puisque dans ce cas l'organe donneur a une bonne résistance à l'hystérie du corps du receveur, et le risque de rejet est significativement réduit. Dans tous les cas, les médecins suédois utilisaient des organes de parents proches, alors que l'âge du donneur n'avait pas d'importance. Ce peut être une femme qui a eu la ménopause. Le critère principal de sélection est un utérus en bonne santé . Cinq récipiendaires suédois avaient leurs mères comme donneurs et quatre avaient des parents proches.

Une femme transplantée avec succès en Turquie a été transplantée avec un organe prélevé sur un cadavre. La patiente a finalement réussi à devenir enceinte, mais en raison de complications, la grossesse a été interrompue.

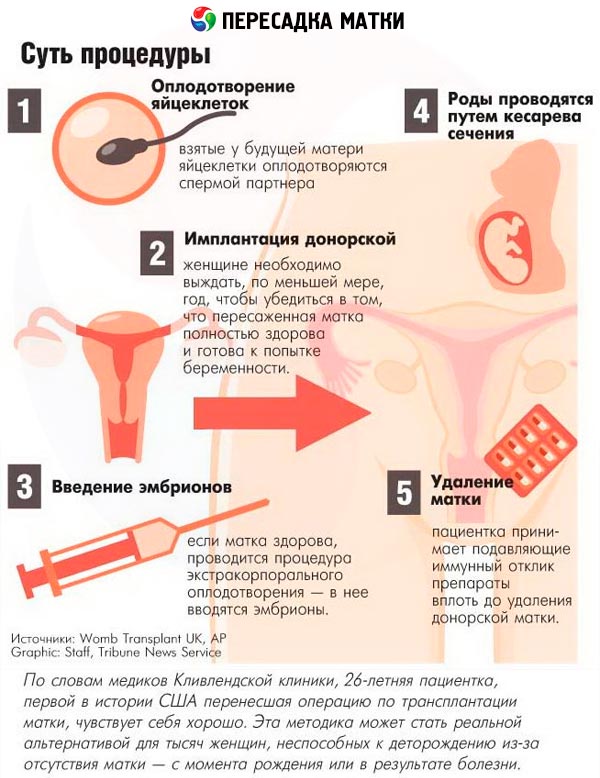

En préparation de l'expérience, les deux époux suivent un cours spécial de fécondation in vitro pour préserver les embryons jusqu'au moment où l'utérus, selon les experts, sera prêt pour la grossesse.

La préparation ou le soi-disant conditionnement du receveur consiste à supprimer son immunité pour empêcher le rejet de l'organe du donneur et lui permettre de se stabiliser.

Technique transplantation utérine

Opération sur la transplantation d'utérus présente certaines difficultés, d'une part, le corps est dans un endroit assez éloigné, et d'autre part, il est entrelacée avec beaucoup de petits vaisseaux sanguins, en troisième lieu, le but de la transplantation - Grossesse retsepientki et la naissance d'un bébé en bonne santé, qui est, le corps n'a pas seulement s'habituer et fonctionner, mais aussi travailler dans des conditions extrêmes.

La technique de réalisation de la transplantation utérine a été testée et broyée lors de transplantations répétées chez des animaux de laboratoire avec des genres subséquents de progéniture saine.

Avant l'opération, chacun des receveurs avait ses propres œufs, ils ont été fécondés avec le sperme des époux et sauvés pour la FIV subséquente.

Indépendamment des femmes ne pouvaient pas devenir enceintes, car les trompes de Fallope à l'utérus ne sont pas encore jointes. Toutes les femmes ont également accouché par césarienne. Cependant, la science ne reste pas immobile, et les scientifiques pensent déjà à la possibilité non seulement d'accoucher naturellement, mais aussi de concevoir. Pour cela, il est nécessaire de transplanter l'ensemble du complexe des organes reproducteurs, et des études dans ce sens sont déjà en cours.

Les scientifiques disent déjà que la transplantation de l'utérus n'est pas loin pour un homme. Les femmes transgenres veulent également faire l'expérience de la joie de la maternité, suivie d'une initiative des hommes gais et des hommes célibataires. Cependant, de telles opportunités ne sont discutées que du point de vue de l'éthique et de la base législative. Néanmoins, dans la prochaine décennie, selon les prévisions des scientifiques, la transplantation de l'utérus à un homme deviendra une réalité.

Contre-indications à la procédure

Absolument allotransplantation de donneurs incompatibles n'est pas permise, en présence d'une maladie maligne des organes en dehors de celui qui va subir une transplantation; résistant au traitement médical des processus infectieux, la tuberculose, l'infection par le VIH, les pathologies mentales qui interfèrent avec la compréhension du processus et suivent clairement les recommandations du médecin.

Actuellement, les opérations ont été menées par de jeunes femmes mariées souhaitant avoir des enfants. Alors que les opérations sont menées dans le cadre de l'expérience, les catégories sociales, sexuelles et d'âge des patients ne sont pas clairement marquées.

Après un traitement radical de l'oncopathologie des organes reproducteurs, qui aboutit à l'absence de l'utérus chez le patient, il faut un à deux ans.

Les contre-indications relatives sont des caractéristiques individuelles de l'état de santé du patient, ce qui complique évidemment le côté technique de la transplantation.

Conséquences après la procédure

La nécessité de prendre des médicaments à vie qui réduisent l'immunité pour prévenir le rejet de la greffe est la conséquence la plus importante d'une opération de transplantation d'organe.

Par conséquent, l'utérus n'est pas repiqué de façon permanente, mais temporairement. Il est conçu pour un maximum de deux grossesses. Ensuite, il est enlevé pour débarrasser la mère déjà devenue du patient de devoir constamment déprimer son immunité et exposer le corps au risque de toutes sortes d'infections. Il y avait des informations que la première femme qui a donné naissance à un enfant par une greffe de l'utérus, a décidé de ne pas tester le destin et de se débarrasser de l'organe étranger.

La fécondation extracorporelle et l'accouchement par césarienne sont aussi la seule façon de connaître la joie de la maternité. Cependant, quel genre de femme qui veut devenir mère peut arrêter de telles "bagatelles".

Complications après la procédure

La transplantation de reines, en particulier de donneurs morts, a été compliquée par le développement de thromboses et d'infections qui ont conduit à l' interruption de la grossesse à la fin de la sixième à la huitième semaine et à l'ablation de l'organe transplanté.

Les opérations les plus réussies ont été celles auxquelles des donneurs vivants ont participé. En raison de la nécessité d'un apport régulier d'immunosuppresseurs, le risque d'une complication grave de la grossesse, la pré - éclampsie, est vraisemblablement associé , bien qu'aucun lien direct n'ait été identifié jusqu'à présent.

Soins après la procédure

Cavité utérine de la transplantation est un fonctionnement propre et, par conséquent, exigent un niveau de patients de soins reposant sur cette procédure - le repos au lit, la douleur et le retrait de la toxicité après l'application de l'anesthésie, la prévention de l'infection, l'hémorragie et de caillots sanguins et d'autres un traitement symptomatique.

La tâche principale consiste à prévenir le rejet de l'organe transplanté, en fixant la dose optimale d'immunosuppresseurs.

La femme est constamment sous la supervision du personnel médical en rapport avec la grossesse et l'accouchement à venir.