Expert médical de l'article

Nouvelles publications

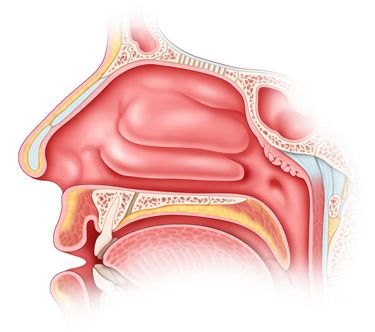

Rhinite vasomotrice

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La rhinite vasomotrice tire son nom des fibres nerveuses autonomes qui innervent les muscles lisses des artères et des veines. On distingue les fibres nerveuses vasoconstrictrices (sympathiques) et les fibres vasodilatatrices (parasympathiques).

V.I. Voyachek a défini la rhinite vasomotrice comme une fausse rhinite. Dans son célèbre manuel « Fondements de l'oto-rhino-laryngologie », il a écrit que le terme « fausse rhinite » indique que le complexe symptomatique d'un écoulement nasal peut ne pas s'accompagner de signes pathologiques d'inflammation de la muqueuse nasale. Il s'agit généralement d'un symptôme de névrose végétative générale et n'est donc souvent qu'un maillon d'une série de troubles correspondants, comme l'asthme. Ainsi, dans sa forme pure, la rhinite vasomotrice est fonctionnelle. Une sous-espèce de ce groupe est constituée par les affections allergiques, lorsque des troubles vasomoteurs et sécrétoires de la cavité nasale surviennent sous l'influence d'un allergène.

Cette définition, formulée il y a plus d'un demi-siècle, reste pertinente aujourd'hui, alors que le problème de la rhinite vasomotrice chronique (neurovégétative) et allergique a été étudié sous de nombreux aspects de la science médicale et biologique (immunologie, allergologie, névroses neurovégétatives, etc.). Selon plusieurs auteurs, ce sont ces dernières qui jouent le rôle le plus important dans la pathogénèse de la véritable rhinite vasomotrice, qui ne s'accompagne dans sa manifestation classique d'aucune réaction inflammatoire.

Il est toutefois important de souligner que ce sont les dysfonctionnements végétatifs-vasculaires nasaux provoqués par des endo- ou exoallergènes qui peuvent être compliqués par des processus inflammatoires; dans ces cas, c'est l'allergie primaire qui constitue le principal facteur étiologique du développement de la rhinite vasomotrice. À cet égard, il convient de reconnaître que la division moderne de la rhinite vasomotrice en formes neurovégétatives et allergiques est largement arbitraire et de nature essentiellement didactique. Il s'agit apparemment des deux facettes d'une même pathologie.

Dans sa forme pure, la rhinite vasomotrice neurovégétative peut être observée lors de tout processus irritatif de la cavité nasale, par exemple causé par une épine de contact de la cloison nasale, irritant les terminaisons nerveuses végétatives périvasculaires des fosses nasales inférieures. Cependant, ce mécanisme peut ultérieurement provoquer la transition de la forme neurovégétative vers une forme allergique. Il est également possible que les manifestations nasales de la forme neurovégétative de la rhinite vasomotrice soient la conséquence d'une névrose végétative générale; dans ce cas, on peut également observer d'autres manifestations de cette névrose, par exemple des signes de dystonie neurocirculatoire, d'hypotension, d'angine de poitrine, etc.

Dans la genèse de la forme neurovégétative de la rhinite vasomotrice, les pathologies du rachis cervical, se manifestant par une altération des ganglions sympathiques cervicaux, peuvent jouer un rôle majeur. Ainsi, l'étiologie et la pathogénèse de la rhinite vasomotrice mettent en évidence tout un ensemble de pathologies systémiques, où l'écoulement nasal n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une maladie plus profonde et plus répandue. Des facteurs déclenchants, tels que les risques professionnels, le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, peuvent jouer un rôle important dans l'apparition de la rhinite vasomotrice. En revanche, les rhinites vasomotrices et allergiques, principalement présentes, peuvent jouer un rôle de déclencheurs spécifiques (mécanismes déclencheurs), donnant naissance à des maladies neurovasculaires plus répandues et plus graves, telles que la migraine, la névralgie périvasculaire, le syndrome diencéphalique, etc.

Causes et pathogenèse de la rhinite vasomotrice

Causes et pathogenèse de la rhinite vasomotrice: la forme allergique de la rhinite vasomotrice est divisée en rhinite saisonnière (périodique) et constante (toute l'année).

La rhinite saisonnière est l'un des syndromes de la pollinose (allergie au pollen, fièvre pollinique), caractérisée principalement par des lésions inflammatoires des muqueuses des voies respiratoires et des yeux. En cas de prédisposition héréditaire à la pollinose, le pollen provoque une sensibilisation de l'organisme, c'est-à-dire la production d'anticorps dirigés contre l'allergène pollinique. Lorsque ce dernier entre en contact avec la muqueuse, une réaction d'interaction antigène-anticorps se développe, se manifestant par des signes d'inflammation. Les manifestations pathognomoniques de la rhinite saisonnière sont des crises saisonnières de rhinite aiguë et de conjonctivite. Dans les cas graves, l'asthme bronchique s'y ajoute. Une intoxication au pollen est également possible: fatigue accrue, irritabilité, insomnie, parfois augmentation de la température corporelle. En présence de foyers d'infection chroniques, ils peuvent contribuer au développement d'une sinusite aiguë lors d'une pollinose. Les manifestations rares comprennent des maladies du système nerveux (arachnoïdite, encéphalite, lésions des nerfs optiques et auditifs, développement de crises de la maladie de Ménière).

Symptômes. En règle générale, une crise de rhinite survient de manière aiguë, en pleine santé, fin mai et en juin, pendant la floraison des arbres et des graminées. Elle se caractérise par l'apparition de fortes démangeaisons nasales, d'éternuements répétés et incontrôlables, d'un écoulement nasal aqueux et abondant, et de difficultés respiratoires. Des signes de conjonctivite sont également observés. Une crise de rhinite saisonnière dure généralement 2 à 3 heures et peut se répéter plusieurs fois par jour. Les facteurs externes les plus courants peuvent provoquer une rhinite vasomotrice: exposition au soleil ou à un courant d'air, refroidissement local ou général, etc. Il est à noter qu'un état de stress psychologique réduit la gravité ou interrompt une crise de rhume des foins.

Lors d'une rhinoscopie antérieure en période intercritique, aucune altération pathologique de la muqueuse nasale n'est détectée. Cependant, des déformations de la cloison nasale, des épines de contact et, dans certains cas, des polypes muqueux isolés peuvent être présents. En cas de crise, la muqueuse devient fortement hyperémique ou cyanosée, œdémateuse; les cornets nasaux sont dilatés et obstruent complètement les voies nasales, où un écoulement muqueux abondant est observé. Les vaisseaux des cornets nasaux réagissent brusquement en se contractant à la lubrification par l'adrénaline. Chez certains patients, les crises de rhinite saisonnière peuvent s'accompagner de symptômes d'irritation de la muqueuse du larynx et de la trachée (toux, enrouement, expectorations visqueuses et transparentes), ainsi que d'un syndrome asthmatique.

La rhinite allergique chronique est un syndrome allergique se manifestant par diverses formes d'allergie. Ses symptômes et son évolution clinique sont similaires à ceux du rhume des foins. La principale caractéristique distinctive de la rhinite allergique chronique est l'absence de périodicité, une évolution plus ou moins constante et une intensité modérée des crises. Contrairement à la rhinite saisonnière, les allergènes présents dans cette forme de rhinite allergique peuvent être diverses substances aux propriétés antigéniques et hapténiques, affectant constamment la personne et provoquant une sensibilisation de l'organisme avec formation d'anticorps. Ces substances, au contact des anticorps tissulaires, provoquent la même réaction « antigène-anticorps » que dans la rhinite saisonnière, au cours de laquelle des médiateurs biologiquement actifs sont libérés (notamment de l'histamine et des substances apparentées), irritant les récepteurs de la muqueuse nasale, provoquant une dilatation des vaisseaux sanguins et activant l'activité des glandes muqueuses.

Symptômes de la rhinite vasomotrice

Les symptômes de la rhinite vasomotrice se caractérisent par une congestion nasale périodique ou constante, souvent intermittente, accompagnée d'un écoulement nasal aqueux et, au plus fort de la crise, de démangeaisons nasales, d'éternuements, d'une sensation de pression nasale et de maux de tête. Pendant la journée, une crise (V.I. Voyachek la qualifiait d'« explosion » de la réaction vasomotrice) d'éternuements et de rhinorrhée survient généralement brutalement et disparaît tout aussi brutalement, pouvant se répéter jusqu'à dix fois par jour, voire plus. La nuit, la congestion nasale devient constante en raison du cycle nocturne d'augmentation de la fonction du système nerveux parasympathique.

La congestion nasale du côté du patient, sur lequel le patient est allongé, est typique, puis disparaît progressivement du côté opposé. Ce phénomène témoigne de la faiblesse des vasoconstricteurs. Selon V.F. Undritz, K.A. Drennova (1956) et d'autres, une évolution prolongée de la phase fonctionnelle de la forme neurovégétative de la rhinite vasomotrice conduit au développement de la phase organique (prolifération du tissu interstitiel et apparition d'une rhinite hypertrophique), largement favorisée par l'utilisation excessive de décongestionnants. Les fibres vasoconstrictrices sont liées aux nerfs adrénergiques, car lors de la transmission de l'excitation aux vaisseaux, la noradrénaline est libérée dans les synapses. Ces fibres, qui alimentent les organes ORL, proviennent du ganglion sympathique cervical supérieur. Les fibres vasodilatatrices parasympathiques sont concentrées dans les nerfs glossopharyngien, facial, trijumeau et le ganglion ptérygopalatin.

Lors d'une rhinoscopie antérieure, on observe une hypertrophie des cornets inférieurs, présentant une coloration caractéristique, définie par V.I. Voyachek comme des « taches grises et blanches ». Les cornets inférieurs sont souples au toucher avec une sonde à bouton; la sonde pénètre facilement dans les cornets sans endommager la muqueuse. Un signe pathognomonique est une contraction brutale des cornets lorsqu'ils sont lubrifiés par l'adrénaline. L'odorat est altéré en fonction du degré de difficulté de la respiration nasale.

Forme allergique de la rhinite vasomotrice

Les maladies allergiques sont connues depuis l'Antiquité. Hippocrate (Ve-IVe siècles av. J.-C.) a décrit des cas d'intolérance à certaines substances alimentaires; Galien (IIe siècle apr. J.-C.) a décrit un nez qui coule provoqué par l'odeur des roses; au XIXe siècle, le rhume des foins a été décrit et prouvé comme étant causé par l'inhalation de pollen de plantes. Le terme « allergie » a été proposé par le pédiatre autrichien C. Pirquet en 1906 pour désigner une réaction inhabituelle et altérée de certains enfants à l'administration de sérum antidiphtérique. Les substances provoquant des réactions atypiques (allergiques) étaient appelées allergènes. Parmi ces substances figure, par exemple, le pollen de plantes, responsable de maladies saisonnières appelées rhume des foins. Les allergènes sont classés en exogènes (substances chimiques, produits alimentaires, plantes, composés protéiques, micro-organismes, etc.) et endogènes. Ce sont des produits de l'activité vitale de l'organisme sujet aux allergènes, résultant de troubles métaboliques, de l'apparition de certaines maladies ou d'associations microbiennes végétant dans l'organisme. Les foyers d'infection chronique, les sérums et les vaccins, de nombreux médicaments, les allergènes domestiques et épidermiques, etc. peuvent également être à l'origine d'allergies. Un groupe particulier d'allergènes est constitué de facteurs physiques – chaleur, froid, action mécanique – qui provoquent la production de substances spécifiques aux propriétés allergènes dans l'organisme qui y est sensible.

Lorsqu'un allergène pénètre dans l'organisme, une réaction allergique se développe. Selon sa nature, elle peut être spécifique ou non spécifique. Une réaction spécifique passe par trois stades: immunologique, de formation de médiateurs et physiopathologique, ou manifestations cliniques. Les réactions allergiques non spécifiques (pseudo-allergiques, non immunologiques) surviennent lors du premier contact avec un allergène sans sensibilisation préalable. Elles ne se caractérisent que par les deuxième et troisième stades. La rhinite allergique peut se manifester sous forme de réaction spécifique ou non spécifique et désigne principalement les réactions allergiques du premier type, qui incluent également le choc anaphylactique, l'urticaire, l'asthme bronchique atopique, le rhume des foins, l'œdème de Quincke, etc.

Forme neurovégétative de la rhinite vasomotrice

En règle générale, cette forme de rhinite vasomotrice n'est pas saisonnière. Elle est fréquente toute l'année et dépend principalement de facteurs externes (poussière dans les locaux, vapeurs agressives dans l'air inhalé, courbures de contact de la cloison nasale) ou du dysfonctionnement neurovégétatif général mentionné précédemment. Dans ce dernier cas, les patients consultent généralement non seulement un rhinologue, mais aussi un neurologue.

Qu'est ce qui te tracasse?

Diagnostic de la rhinite vasomotrice

Diagnostic de la rhinite vasomotrice: les modifications pathologiques et l'évolution clinique de la rhinite allergique persistante peuvent être divisées en quatre stades:

- stade des attaques apériodiques transitoires;

- continuer le type d'étape;

- stade de formation du polype;

- stade de carnification.

Le premier stade se caractérise par un écoulement nasal modéré plus ou moins constant, avec des crises périodiques. Les patients atteints de cette forme de rhinite sont très sensibles au froid et réagissent au moindre refroidissement des mains, des pieds ou du corps entier, ainsi qu'aux courants d'air, avec une aggravation du processus pathologique. Les patients se plaignent d'une congestion nasale constante et périodiquement croissante, d'une diminution ou d'une absence d'odorat, de troubles du sommeil, d'une sécheresse buccale, de maux de tête, d'une fatigue physique et mentale accrue, ainsi que de crises périodiques de dyspnée expiratoire. À ce stade, les premiers signes d'altération de la perméabilité des membranes cellulaires apparaissent.

Lors de la rhinoscopie antérieure et postérieure à ce stade de la maladie, on observe les mêmes changements que lors d'une crise de rhinite saisonnière, et l'activité des décongestionnants par rapport aux vaisseaux de la cavité nasale est maintenue.

Cependant, avec une évolution prolongée de la rhinite allergique persistante, un deuxième stade apparaît, se manifestant par des signes initiaux de dégénérescence de la muqueuse nasale. Celle-ci pâlit, prend une teinte grisâtre et se couvre de formations granuleuses, particulièrement visibles au niveau des extrémités antérieures et postérieures des cornets nasaux moyens et inférieurs. À ce stade, la difficulté à respirer par le nez devient plus ou moins constante, l'effet des vasoconstricteurs est minimisé, l'odorat est pratiquement absent et les troubles généraux s'intensifient.

Après un certain temps, calculé sur une période allant de quelques mois à 1 à 4 ans, des polypes muqueux apparaissent dans les voies nasales moyennes (stade de polype ou de rhinite polypeuse) sous forme de formations sacculaires translucides suspendues à un pédoncule dans la lumière des voies nasales communes. Le plus souvent, ils apparaissent aplatis, coincés entre la paroi latérale du nez et sa cloison nasale. Les polypes anciens sont généralement recouverts d'un fin réseau vasculaire et se développent dans le tissu conjonctif.

Parallèlement, la phase de carnification débute: les tissus du cornet moyen et surtout du cornet inférieur se densifient, cessent de réagir aux vasoconstricteurs et acquièrent tous les signes de la rhinite hypertrophique. Les troisième et quatrième stades se caractérisent par une congestion nasale constante, une anosmie mécanique et sensitive, et une aggravation des symptômes généraux de la maladie.

Les symptômes généraux de la maladie (fatigue accrue, insomnie, rhumes fréquents, sensibilité au froid, etc.) deviennent constants. Au stade de la formation des polypes, les crises d'asthme bronchique s'intensifient et deviennent plus fréquentes. La relation temporelle entre l'asthme bronchique et le stade de formation des polypes peut varier. Souvent, le stade de formation des polypes, c'est-à-dire le syndrome de rhinite allergique, constitue la lésion primaire. Si l'allergie est d'origine non infectieuse, on parle alors d'asthme bronchique atopique. Il convient également de noter que des processus pathomorphologiques similaires à ceux de la rhinite allergique se développent dans les sinus paranasaux et, le plus souvent, dans les sinus maxillaires, d'où les polypes prolapsus par leur anastomose dans les voies nasales moyennes.

Le traitement de la rhinite allergique repose sur l'utilisation d'antiallergiques, de désensibilisants, d'antihistaminiques, de vasoconstricteurs, d'anesthésiques locaux et de sédatifs. Cette liste de médicaments est recommandée par la communauté internationale des rhinologues dans le cadre du consensus de 1996. Cependant, malgré ces recommandations et les nombreuses propositions originales de divers auteurs, le traitement des patients souffrant de rhinite allergique reste une tâche difficile et non résolue. La méthode la plus efficace consiste à identifier et à éliminer l'allergène responsable de la rhinite vasomotrice. Cependant, en cas de polyallergie, cette méthode devient également inefficace, d'autant plus que cette forme de rhinite allergique peut évoluer vers une allergie dite rampante, lorsque des substances auparavant indifférentes, sous l'effet de l'effet sensibilisant des allergènes, le deviennent elles-mêmes et provoquent des réactions correspondantes, parfois hyperergiques.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Quels tests sont nécessaires?

Qui contacter?

Traitement de la rhinite vasomotrice

Le traitement de la rhinite vasomotrice est principalement symptomatique et repose sur l'utilisation de médicaments sympathomimétiques à effet vasoconstricteur (sanorine, naphtyzine, éphédrine, etc.). Les médicaments de nouvelle génération comprennent des formes galéniques dont les principes actifs sont des substances aux propriétés sympathomimétiques, telles que l'oxymétazoline (Nazivin, Nazol), le chlorhydrate de tétrahydrozoline (Tizin), le chlorhydrate de xylométazoline (xylométazoline, Xymelin), etc. Tous les collyres contre la rhinite mentionnés ci-dessus ont un effet alpha-adrénergique, contractent les vaisseaux périphériques, réduisent l'œdème de la muqueuse nasale, l'hyperhémie et l'exsudation. Ils sont indiqués dans le traitement des rhinopathies neurovégétatives et allergiques aiguës, du rhume des foins, des sinusites et de leurs complications tubaires et otites. Ils sont utilisés sous forme de gouttes et d'aérosols. Les modes d'administration et la posologie sont indiqués dans les annotations correspondantes.

Traitement symptomatique de la rhinite vasomotrice

Le traitement symptomatique doit également inclure diverses interventions chirurgicales, telles que la destruction sous-muqueuse mécanique et guidée par ultrasons des plexus vasculaires des cornets inférieurs pour une cicatrisation ultérieure, la galvanocautérisation des cornets inférieurs, l'utilisation de sels de nitrate d'argent cautérisants, etc.

Le traitement pathogénique de la rhinite vasomotrice comprend diverses méthodes physiothérapeutiques, locales et à distance, visant à normaliser l'interaction des parties sympathique et parasympathique du SNA, à améliorer la microcirculation et l'activité enzymatique, à favoriser l'oxydation des biosubstrats, à normaliser la fonction des membranes cellulaires, etc. Par exemple, les méthodes locales incluent l'utilisation de rayonnement laser à faible énergie, de champs magnétiques constants, etc. Selon la méthode d'AF Mamedov (1991), une action combinée de ces facteurs est utilisée: un champ magnétique constant est dirigé de l'extérieur vers la pente du nez, et de l'intérieur, à l'aide d'un guide de lumière laser, les zones réflexogènes des extrémités antérieures des cornets nasaux moyens et inférieurs sont irradiées. À distance, l'irradiation laser de la zone de projection du ganglion ptérygopalatin, divers effets physiothérapeutiques sur la zone du col, etc. sont utilisés.

Dans le traitement de la forme neurovégétative de la rhinite vasomotrice, une étude ciblée de l'état neurovégétatif général est importante pour identifier d'éventuels troubles neurologiques généraux et névrotiques. Les conditions de vie et de travail, la présence de mauvaises habitudes, les foyers d'infection chroniques et les maladies des organes internes sont évalués.

Les traitements de la rhinite allergique se divisent en traitements locaux et généraux, symptomatiques et pathogéniques. Si un allergène est détecté et qu'un sérum anti-antigène correspondant est produit, on parle alors de traitement étiotrope ou immunologique. Il existe actuellement un grand nombre de médicaments différents utilisés contre les allergies, et en particulier contre la rhinite allergique; des informations détaillées sont disponibles dans le Registre des médicaments.

Traitement local de la rhinite vasomotrice

Le traitement local est principalement symptomatique et partiellement pathogénique. Il vise à bloquer les réactions allergiques locales, c'est-à-dire le syndrome nasal d'allergie générale. Les préparations locales sont utilisées sous forme de sprays nasaux, plus rarement sous forme de gouttes ou de poudres inhalées dans la fosse nasale. Parmi les préparations locales, on trouve des préparations à base de chlorhydrate d'azélastine (Allergodil) et de lévocabastine, entre autres.

Allergodil est disponible sous forme de spray nasal et de collyre. Levocabastip est utilisé en application endo-nasale et en collyre. Ces deux médicaments possèdent des propriétés antiallergiques et antihistaminiques, bloquant sélectivement les récepteurs H1. Après administration intranasale, il soulage rapidement les symptômes de la rhinite allergique (démangeaisons nasales, éternuements, rhinorrhée) et améliore la respiration nasale en réduisant le gonflement de la muqueuse nasale. Appliqué sur la conjonctive, il réduit les symptômes de la conjonctivite allergique (démangeaisons, larmoiement, hyperémie et gonflement des paupières, xsmose). En cas de rhinite allergique, en complément des antihistaminiques, l'utilisation locale d'alpha-bloquants (naphtyzine, sanorine, galazoline) est possible, ainsi que de nouveaux médicaments à effet similaire (spray nasal Dr. Theiss, nazivin, tizine, ximeyain, etc.).

Chaque médicament utilisé pour traiter les allergies et autres maladies est caractérisé par des notions telles que les contre-indications, l'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, les effets secondaires, le surdosage, les précautions d'emploi, les instructions particulières, la compatibilité avec d'autres médicaments, etc., qui sont détaillées dans les manuels, ouvrages de référence et annotations correspondants. Avant d'utiliser un médicament, ces informations doivent être soigneusement étudiées.

Spray Allergodil: adultes et enfants de plus de 6 ans, une pulvérisation dans chaque moitié du nez, 2 fois par jour. Collyre pour adultes et enfants de plus de 4 ans, une goutte matin et soir jusqu’à disparition des symptômes.

Lévocabastine: par voie intranasale pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans: 2 inhalations dans chaque narine, 2 fois par jour (maximum 4 fois par jour). Le traitement se poursuit jusqu’à disparition des symptômes.

Spray nasal Dr. Theiss: ce spray est à base de kenlométazoline, un médicament vasoconstricteur et anticongestif. Le médicament est administré par inhalation dans les deux hémisphères nasaux à l'aide d'un vaporisateur spécial, à raison d'une pulvérisation dans chaque hémisphère 3 à 4 fois par jour pendant 2 jours.

Nazivin (oximstazoline) est disponible sous forme de gouttes et de spray. Gouttes nasales: adultes et enfants de plus de 6 ans: 1 à 2 gouttes dans chaque moitié du nez, 2 à 3 fois par jour, solution à 0,05 %; enfants de 1 à 6 ans: 0,025 %; moins de 1 an: solution à 0,01 %. Spray nasal et spray nasal dosé à 0,5 %: adultes et enfants de plus de 6 ans: une pulvérisation 2 à 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

Tizin (chlorhydrate de tétrahydrozoline) est une amine sympathomimétique. Gouttes, aérosol, gel à usage intranasal (0,05-0,1 %). Adultes et enfants de plus de 6 ans: 2 à 4 gouttes dans chaque narine, pas plus d'une fois toutes les 3 heures. Il possède également des propriétés sédatives, utilisable en pédiatrie.

La ximeline (kenlométazoline) stimule les récepteurs alpha-adrénergiques et possède un effet vasoconstricteur et anticongestif rapide et durable. Adultes et enfants de plus de 6 ans: 2 à 3 gouttes de solution à 1 % ou une pulvérisation à l’aide d’un vaporisateur dans chaque narine, 4 fois par jour. Nourrissons et enfants de moins de 6 ans: 1 à 2 gouttes de solution à 0,5 % dans chaque narine, 1 à 2 fois (pas plus de 3 fois) par jour. Gel nasal réservé aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans: 3 à 4 fois par jour; appliquer une petite quantité de gel dans chaque narine, aussi profondément que possible, à l’aide d’un coton-tige, pendant plusieurs minutes afin de pouvoir retirer facilement le coton-tige.

Le traitement local de la rhinite allergique doit être complété de manière sélective par les médicaments listés dans la section sur le traitement de la forme neurovégétative de la rhinite vasomotrice.

Traitement pathogénique de la rhinite vasomotrice

Le traitement général doit être reconnu comme pathogénique et, dans les cas où des méthodes immunologiques sont utilisées, comme étiotrope. Comme le souligne AS Kiselev (2000), l'immunothérapie spécifique est très efficace, mais ses difficultés résident dans l'isolement en laboratoire d'un allergène actif (antigène), notamment en cas de polyallergie. De plus, l'utilisation de sérums antiallergiques spécifiques peut provoquer des réactions hyperergiques telles que l'anaphylaxie et l'exacerbation de l'asthme atopique. L'immunothérapie n'est donc pas répandue, ni dans notre pays ni à l'étranger. Le recours au traitement général (par voie orale) repose sur l'hypothèse que la rhinite atopique (saisonnière, perannuelle) est une manifestation locale d'une maladie allergique générale. Par conséquent, l'utilisation de médicaments aux propriétés pharmacologiques appropriées agissant sur l'organisme dans son ensemble est une méthode incontournable pour traiter non seulement les manifestations rhinogènes de l'allergie, mais aussi ses manifestations dans d'autres organes et systèmes. La voie orale est la méthode la plus courante d'utilisation des médicaments antiallergiques à action générale. Tous ont des effets pharmacologiques presque identiques.

Parmi les antihistaminiques largement utilisés au siècle dernier et qui n'ont pas perdu de leur pertinence aujourd'hui, il convient de citer la diphenhydramine, la diazoline, la suprastine et le tavegil, dont la principale action pharmacodynamique consiste à remplacer l'histamine endogène (source des réactions allergiques) par les récepteurs histaminiques des vaisseaux sanguins et à bloquer leurs propriétés pathogènes. Il existe actuellement de nombreux médicaments de nouvelle génération, plus efficaces et dépourvus des effets secondaires caractéristiques des médicaments de la génération précédente. Ces médicaments bloquent sélectivement les récepteurs histaminiques H1, préviennent l'effet de l'histamine sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins, réduisent la perméabilité capillaire, inhibent l'exsudation et la fonction excrétrice des glandes, réduisent les démangeaisons, la stase capillaire et l'érythème, et préviennent le développement et atténuent l'évolution des allergies.

Préparations orales pour le traitement de la rhinite vasomotrice

Astémizole. Indications: rhinite allergique saisonnière et perannuelle, conjonctivite allergique, réactions cutanées allergiques, œdème de Quincke, asthme bronchique, etc. Mode d'administration et posologie: per os à jeun une fois par jour; adultes et enfants de plus de 12 ans: 10 mg; enfants de 6 à 12 ans: 5 mg sous forme de comprimés ou de suspension; enfants de moins de 6 ans: 2 mg par 10 kg de poids corporel uniquement sous forme de suspension. La durée maximale du traitement est de 10 jours.

Loratadine. Les indications sont les mêmes que celles de l'astémizole; elle est également indiquée en cas de réactions allergiques aux piqûres d'insectes et de réactions pseudo-allergiques aux libérateurs d'histamine. Mode d'administration et posologie: per os avant les repas. Adultes et enfants (de plus de 12 ans ou pesant plus de 30 kg): 10 mg (1 comprimé ou 1 cuillère à café de sirop) 1 fois par jour.

Autres médicaments aux effets similaires: histalong, dimeboi, clarisens, clariaze, claritin, desloratadine, cystin, ebastine, astafen, ketotif, ketotifen, pseudoephédrine et bien d'autres.

Stéroïdes. La corticothérapie générale pour la rhinite allergique est extrêmement rare, uniquement en cas de complications liées à des crises d'asthme bronchique atopique. Elle relève de la compétence d'un pneumologue et, en cas de choc anaphylactique, d'un médecin réanimateur. Cependant, l'application locale de corticoïdes en association avec un traitement antihistaminique augmente significativement l'efficacité du traitement de la rhinite allergique, notamment dans ses formes cliniques sévères. Au siècle dernier, diverses pommades et émulsions contenant des stéroïdes se sont généralisées. Actuellement, on utilise des médicaments composites plus modernes, dépourvus des effets secondaires inhérents aux stéroïdes purs. Parmi ces médicaments figurent la béconase (dipropionate de béclométhasone), le syntaris (flunisolide), la flixonase (pronionate de fluticasone), etc.

Beconase est un aérosol-doseur de glucocorticoïde à usage intranasal. Une dose contient 50 µg de dipropionate de béclométhasone, principe actif. Ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et antiallergiques prononcées, soulage les œdèmes et l'hyperémie. Il est utilisé pour prévenir et traiter la rhinite allergique saisonnière et perannuelle. Il s'utilise uniquement par voie intranasale, à raison de deux inhalations par narine, moins de deux fois par jour. La dose quotidienne maximale est de huit inhalations.

Sintaris est un aérosol-doseur de glucocorticoïde (flusinolide, principe actif) à usage intranasal, disponible en flacons en verre de 20 ml (200 doses) équipés d'un vaporisateur-doseur. Il a des effets anti-œdémateux, anti-exsudatifs et antiallergiques. Il est indiqué pour la rhinite saisonnière et perannuelle, y compris le rhume des foins. Chez l'adulte, 2 pulvérisations dans chaque narine, 2 fois par jour. En cas d'exacerbation ou de maladie grave, 2 pulvérisations dans les deux moitiés du nez, 3 fois par jour. Chez l'enfant, 1 pulvérisation (25 µg) une fois par jour. Posologie maximale: 6 adultes, 3 enfants.

Des sprays nasaux similaires (flixonase et flixotide) à base de fluticasone donnent le même effet thérapeutique que ceux cités; ils ont une action systémique minimale.

Actuellement, les médicaments composites contenant des substances à action antihistaminique et alpha-adrénomimétique, telles que la clarinase et le rinopront, sont de plus en plus répandus.

Clarinase-12 (comprimés contenant 5 mg de loratadine et 120 mg de pseudoéphédrine). Ils possèdent des propriétés antiallergiques et vasoconstrictrices; ils bloquent les récepteurs H1, possèdent des propriétés décongestionnantes (sulfate de pseudoéphédrine), réduisent le gonflement des muqueuses des voies respiratoires supérieures, améliorent leur perméabilité et facilitent la respiration. Ils s'utilisent per os, indépendamment des repas, sans croquer, avec un verre d'eau. Adultes et enfants de 12 ans et plus: 1 comprimé 1 à 2 fois par jour.

Rhinopront. Ses principes actifs sont le maléate de carbinoxamine et le chlorhydrate de phényléphrine, qui ont des effets antihistaminiques et antiallergiques. La carbinoxamine réduit la perméabilité des capillaires de la muqueuse nasale, tandis que la phényléphrine a un effet sympathomimétique, provoque une vasoconstriction et réduit le gonflement de la muqueuse. En 10 à 12 heures, il soulage les symptômes de la rhinite aiguë, les brûlures et les démangeaisons oculaires, ainsi que la sensation de lourdeur dans la tête. Cette forme galénique est utilisée pour les rhinites aiguës d'origines diverses (vasomotrices, allergiques, infectieuses et inflammatoires, rhume des foins).

Les adultes et les enfants de plus de 12 ans doivent prendre 1 capsule 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle. En cas de difficulté à avaler, 1 cuillère à soupe de sirop est prescrite 2 fois par jour. Les enfants de 1 à 6 ans doivent prendre 1 cuillère à café de sirop 2 fois par jour, et de 6 à 12 ans 2 cuillères à café 2 fois par jour.

La corticothérapie locale est efficace en association avec des antihistaminiques et des alpha-bloquants. En règle générale, les corticostéroïdes utilisés en application locale sont inclus dans des formes galéniques composites fabriquées selon des recettes spécifiques ou sont utilisés sous forme monoforme.

Parmi les médicaments de dernière génération, il convient de noter Rhinocort, dont le principe actif est le corticostéroïde semi-synthétique budésonide.

Rinocort est un glucocorticoïde à inhaler; il est disponible en aérosol. Il exerce un effet anti-inflammatoire local, pratiquement sans effet systémique. Il est indiqué dans le traitement de la rhinite allergique saisonnière et perannuelle, ainsi que pour la prévention du rhume des foins et des récidives de polypes après polypotomie. La dose initiale est de 2 pulvérisations (100 µg) dans chaque narine, matin et soir. Une fois l'effet thérapeutique obtenu, la dose peut être réduite.

Plus d'informations sur le traitement

Médicaments

[

[