Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Moelle épinière

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

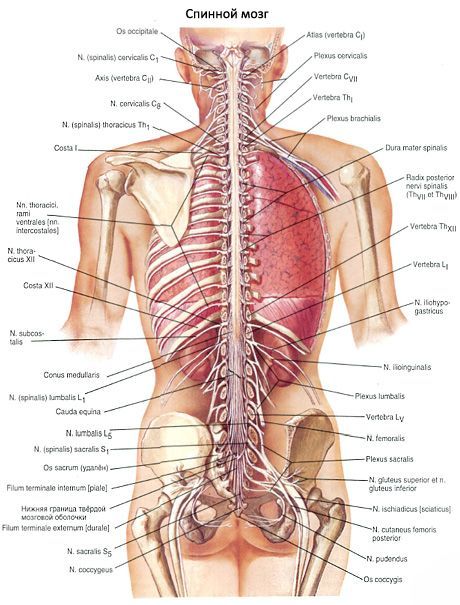

La moelle épinière (medulla spinalis) est une longue moelle cylindrique, aplatie d'avant en arrière. De ce fait, son diamètre transversal est supérieur à son diamètre antéropostérieur.

La moelle épinière est située dans le canal rachidien et rejoint le cerveau au niveau du bord inférieur du foramen magnum. À cet endroit, les racines des nerfs spinaux droit et gauche émergent de la moelle épinière (son bord supérieur). Le bord inférieur de la moelle épinière correspond au niveau des vertèbres lombaires I-II. En dessous, l'apex du cône médullaire de la moelle épinière se prolonge par un fin filum terminal. Ce filum terminal (filum terminale), dans ses parties supérieures, contient encore du tissu nerveux et constitue un rudiment de l'extrémité caudale de la moelle épinière. Cette partie du filum terminal, appelée interne, est entourée par les racines des nerfs spinaux lombaires et sacrés et, avec eux, se trouve dans un sac borgne formé par la dure-mère de la moelle épinière. Chez l'adulte, la partie interne du filum terminal mesure environ 15 cm de long. Sous le niveau de la deuxième vertèbre sacrée, le fil terminal est une formation de tissu conjonctif prolongeant les trois membranes de la moelle épinière. Il est appelé partie externe du fil terminal. Sa longueur est d'environ 8 cm. Il se termine au niveau du corps de la deuxième vertèbre coccygienne, fusionnant avec son périoste.

La longueur de la moelle épinière chez un adulte est en moyenne de 43 cm (chez l'homme - 45 cm, chez la femme - 41-42 cm), le poids - environ 34-38 g, ce qui représente environ 2% de la masse du cerveau.

Dans les sections cervicale et lombo-sacrée de la moelle épinière, on observe deux épaississements notables: l'intumescence cervicale (intumescence cervicale) et l'intumescence lombo-sacrée (intumescence lumbo-sacralis). La formation de ces épaississements s'explique par le fait que les sections cervicale et lombo-sacrée innervent respectivement les membres supérieurs et inférieurs. Dans ces sections, la moelle épinière contient un nombre plus élevé de cellules et de fibres nerveuses que dans les autres sections. Dans les sections inférieures, la moelle épinière se rétrécit progressivement et forme le cône médullaire (conus medullaris).

Sur la face antérieure de la moelle épinière, on distingue la fissure médiane antérieure (fissura medidna anterior), qui pénètre dans le tissu médullaire plus profondément que le sillon médian postérieur (sulcus medianus posterior). Ces fissures divisent la moelle épinière en deux moitiés symétriques. Au fond du sillon médian postérieur se trouve un septum médian postérieur glial (septum medianum posterius) qui pénètre presque toute l'épaisseur de la substance blanche. Ce septum atteint la face postérieure de la substance grise de la moelle épinière.

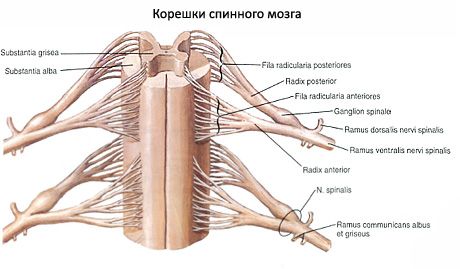

Sur la face antérieure de la moelle épinière, de chaque côté de la scissure antérieure, se trouve un sillon latéral antérieur (sulcus anterolateralis). C'est le point de sortie des racines antérieures (motrices) des nerfs spinaux et la limite superficielle de la moelle épinière entre les funicules antérieur et latéral. Sur la face postérieure, sur chaque moitié de la moelle épinière, se trouve un sillon latéral postérieur (sulcus posterolateralis), point de pénétration des racines sensitives postérieures des nerfs spinaux. Ce sillon sert de limite entre les funicules latéral et postérieur.

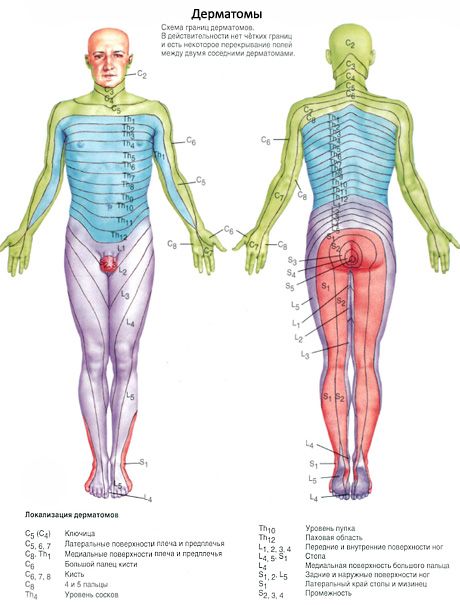

La radicelle antérieure (radix anterior) est constituée de prolongements de cellules nerveuses motrices situées dans la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière. La radicelle postérieure (radix posterior), sensitive, est représentée par un ensemble de prolongements centraux de cellules pseudo-unipolaires pénétrant la moelle épinière, dont les corps forment un ganglion spinal (ganglion spinale) situé dans le canal rachidien, à la jonction de la radicelle postérieure et de la radicelle antérieure. Sur toute la longueur de la moelle épinière, 31 à 33 paires de racines s'étendent de chaque côté. Les racines antérieure et postérieure convergent au bord interne du foramen intervertébral, fusionnent et forment un nerf spinal (nervus spinalis).

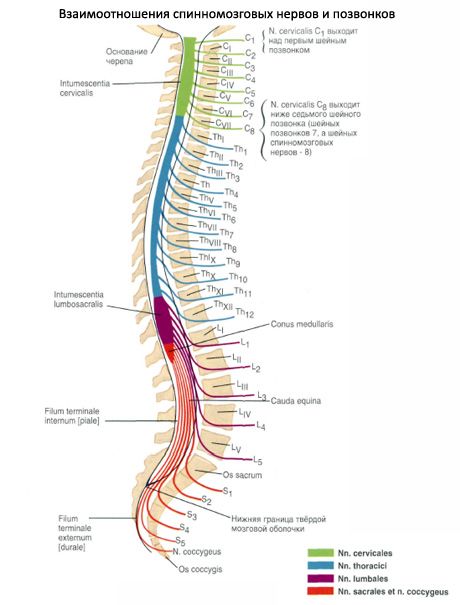

Ainsi, 31 à 33 paires de nerfs spinaux sont formées à partir des racines. La section de la moelle épinière correspondant à deux paires de racines (deux antérieures et deux postérieures) est appelée segment. Ainsi, les 31 à 33 paires de nerfs spinaux de la moelle épinière sont divisées en 31 à 33 segments: 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 à 3 coccygiens. Chaque segment de la moelle épinière correspond à une zone du corps innervée par ce segment. Les segments sont désignés par des lettres initiales indiquant la région (partie) de la moelle épinière et des chiffres correspondant au numéro ordinal du segment:

- segments cervicaux (segmenta cervicalia) - CI-CVIII;

- segments thoraciques (segmenta thoracica) - ThI-ThXII;

- segments lombaires (segmenta lumbalia) - LI-LV;

- segments sacrés (segmenta sacralia) - SI-SV;

- segments coccygiens (segmenta coccygea) - CoI-CoIII.

Il est très important pour un médecin de connaître les relations topographiques des segments de moelle épinière avec la colonne vertébrale (squelette des segments). La longueur de la moelle épinière est nettement inférieure à celle de la colonne vertébrale. Par conséquent, le numéro ordinal de tout segment de moelle épinière et son niveau, à partir de la région cervicale inférieure, ne correspondent pas au numéro ordinal de la vertèbre. La position des segments par rapport aux vertèbres peut être déterminée comme suit: les segments cervicaux supérieurs sont situés au niveau des corps vertébraux correspondant à leur numéro ordinal. Les segments thoraciques supérieurs se situent une vertèbre plus haut que les corps des vertèbres correspondantes. Dans la région thoracique moyenne, cette différence entre le segment correspondant de la moelle épinière augmente de 2 vertèbres, dans la région thoracique inférieure - de 3. Les segments lombaires de la moelle épinière se trouvent dans le canal rachidien au niveau des corps des 10e et 11e vertèbres thoraciques, les segments sacrés et coccygiens - au niveau des 12e vertèbres thoraciques et 1ère vertèbres lombaires.

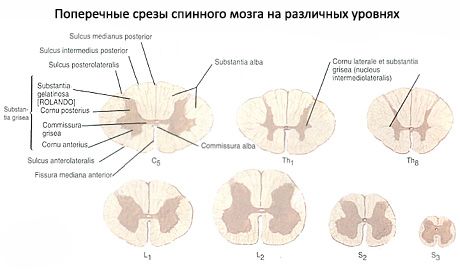

La moelle épinière est constituée de cellules nerveuses et de fibres de matière grise, qui, en coupe transversale, ressemble à la lettre H ou à un papillon aux ailes déployées. À la périphérie de la matière grise se trouve la matière blanche, constituée uniquement de fibres nerveuses.

Dans la substance grise de la moelle épinière se trouve un canal central (canalis centralis). Vestige de la cavité du tube neural, il contient le liquide céphalorachidien. Son extrémité supérieure communique avec le quatrième ventricule cérébral, tandis que son extrémité inférieure, légèrement élargie, forme un petit ventricule terminal (ventriculus terminalis) se terminant en aveugle. Les parois du canal central de la moelle épinière sont tapissées d'épendymes, entourés d'une substance gélatineuse centrale (grise). L'épendyme est une couche dense d'épendymocytes (cellules neurogliales) qui assurent des fonctions de démarcation et de soutien. Sur la surface faisant face à la cavité du canal central, de nombreux cils facilitent la circulation du liquide céphalorachidien dans le canal. De longs processus ramifiés, fins et s'étendant des épendymocytes jusqu'au tissu cérébral, assurent une fonction de soutien. Chez l’adulte, le canal central se développe dans différentes parties de la moelle épinière, et parfois sur toute sa longueur.

La substance grise (substantia gnsea) qui longe la moelle épinière, à droite et à gauche du canal central, forme des colonnes grises symétriques (columnae griseae). En avant et en arrière du canal central de la moelle épinière, ces colonnes sont reliées entre elles par de fines plaques de substance grise, appelées commissures grises antérieure et postérieure.

Chaque colonne de substance grise possède une partie antérieure, la colonne antérieure (columna ventralis, s. anterior), et une partie postérieure, la colonne postérieure (columna dorsalis, s. posterior). Au niveau des segments cervicaux inférieurs, de tous les segments thoraciques et des deux segments lombaires supérieurs (de CVII à LI-LII) de la moelle épinière, la substance grise forme de chaque côté une protubérance latérale, la colonne latérale (columna lateralis). Dans les autres parties de la moelle épinière (au-dessus du VIIIe segment cervical et en dessous du IIe segment lombaire), les colonnes latérales sont absentes.

Sur une coupe transversale de la moelle épinière, les colonnes de substance grise de chaque côté ressemblent à des cornes. On distingue une corne antérieure plus large (cornu ventrale, s. anterius) et une corne postérieure plus étroite (cornu dorsale, s. posterius), correspondant aux colonnes antérieure et postérieure. La corne latérale (cornu laterale) correspond à la colonne latérale intermédiaire (autonome) de substance grise de la moelle épinière.

Les cornes antérieures contiennent de grandes cellules radiculaires – les neurones moteurs (efférents). Ces neurones forment cinq noyaux: deux latéraux (antérieur et postéro-latéral), deux médians (antérieur et postéro-médial) et un noyau central. Les cornes postérieures de la moelle épinière sont principalement constituées de cellules plus petites. Les racines postérieures, ou sensitives, contiennent des prolongements centraux de cellules pseudo-unipolaires situés dans les nœuds spinaux (sensoriels).

La substance grise des cornes postérieures de la moelle épinière est hétérogène. La majeure partie des cellules nerveuses de la corne postérieure forme son propre noyau. Dans la substance blanche, immédiatement adjacente à l'apex de la corne postérieure de la substance grise, on distingue une zone limite. En avant de cette dernière se trouve la zone spongieuse, qui doit son nom à la présence dans cette section d'un réseau glial à larges mailles contenant des cellules nerveuses. Plus en avant encore, on distingue la substance gélatineuse (substantia galatinosa), constituée de petites cellules nerveuses. Les prolongements des cellules nerveuses de la substance gélatineuse, de la zone spongieuse et des cellules fasciculaires, dispersés dans la substance grise, communiquent avec les segments voisins. En règle générale, ces prolongements aboutissent à des synapses avec les neurones situés dans les cornes antérieures de leur segment, ainsi que dans les segments sus- et sous-jacents. Dirigés des cornes postérieures de la substance grise vers les cornes antérieures, les prolongements de ces cellules sont situés à la périphérie de la substance grise, formant une étroite bordure de substance blanche à proximité. Ces faisceaux de fibres nerveuses sont appelés faisceaux propres antérieurs, latéraux et postérieurs (fasciculi proprii ventrales, s. anteriores, laterales et dorsales, s. posteriores). Les cellules de tous les noyaux des cornes postérieures de la substance grise sont, en règle générale, des neurones intercalaires (intermédiaires ou conducteurs). Les neurites issus des cellules nerveuses, dont l'ensemble constitue les noyaux central et thoracique des cornes postérieures, sont dirigés dans la substance blanche de la moelle épinière vers le cerveau.

Dans la partie médiale de la base de la corne latérale, le noyau thoracique (nucleus thoracicus) est clairement visible, bien délimité par une couche de substance blanche, constituée de grosses cellules nerveuses. Ce noyau s'étend sur toute la colonne postérieure de substance grise sous la forme d'un cordon cellulaire (noyau de Clarke). Son plus grand diamètre se situe entre le 11e segment thoracique et le 1er segment lombaire.

La zone intermédiaire de la substance grise de la moelle épinière se situe entre les cornes antérieure et postérieure. À cet endroit, du VIIIe segment cervical au IIe segment lombaire, se trouve une saillie de substance grise: la corne latérale. Dans ces cornes se trouvent les centres de la partie sympathique du système nerveux autonome, sous la forme de plusieurs groupes de petites cellules nerveuses, réunies dans la substance grise intermédiaire latérale [substantia (grisea) intermedia lateralis]. Les axones de ces cellules traversent la corne antérieure et sortent de la moelle épinière par les racines antérieures.

Dans la zone intermédiaire se trouve la substance grise centrale (substance grise intermedia centralis), dont les prolongements cellulaires participent à la formation du faisceau spinocérébelleux. Au niveau des segments cervicaux de la moelle épinière, entre les cornes antérieure et postérieure, et au niveau des segments thoraciques supérieurs, entre les cornes latérale et postérieure, dans la substance blanche adjacente à la substance grise, se trouve la formation réticulaire (formatio reticularis). Elle se présente sous la forme de fines bandes transversales de substance grise se croisant dans différentes directions et est constituée de cellules nerveuses dotées d'un grand nombre de prolongements.

La substance grise de la moelle épinière, les racines postérieures et antérieures des nerfs spinaux et les faisceaux de substance blanche qui la bordent, forment l'appareil segmentaire de la moelle épinière. L'appareil segmentaire, partie phylogénétiquement la plus ancienne de la moelle épinière, a pour fonction principale de réaliser des réactions innées (réflexes) en réponse à une irritation (interne ou externe). I.P. Pavlov a défini ce type d'activité de l'appareil segmentaire de la moelle épinière par le terme « réflexes inconditionnels ».

La substance blanche (substantia alba), comme indiqué, est située à l'extérieur de la substance grise. Les sillons de la moelle épinière divisent la substance blanche en trois funicules, situés symétriquement à droite et à gauche. Le funicule antérieur (funiculus ventralis anterior) est situé entre la scissure médiane antérieure et le sillon latéral antérieur. Dans la substance blanche, en arrière de la scissure médiane antérieure, se trouve une commissure blanche antérieure (commissura alba), qui relie les funicules antérieurs des côtés droit et gauche. Le funicule postérieur (funiculus dorsalis, s. posterior) est situé entre les sillons médian et latéral postérieur. Le funicule latéral (funiculus lateralis) est une section de substance blanche située entre les sillons latéraux antérieur et postérieur.

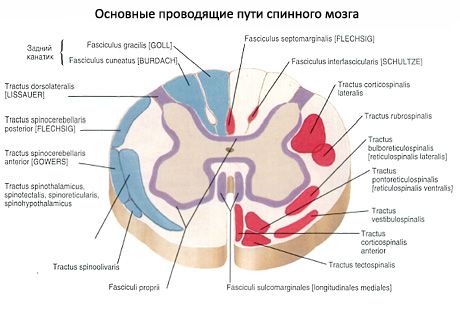

La substance blanche de la moelle épinière est constituée de prolongements de cellules nerveuses. L'ensemble de ces prolongements, situés dans les funicules de la moelle épinière, constitue trois systèmes de faisceaux (voies conductrices):

- courts faisceaux de fibres associatives reliant des segments de la moelle épinière situés à différents niveaux;

- dans les faisceaux descendants (afférents, sensoriels) dirigés vers les centres du cerveau et du cervelet;

- faisceaux descendants (efférents, moteurs) qui vont du cerveau aux cellules des cornes antérieures de la moelle épinière.

Les deux derniers systèmes de faisceaux forment un nouvel appareil de conduction suprasegmentaire (contrairement à l'appareil segmentaire, phylogénétiquement plus ancien) des connexions bilatérales de la moelle épinière et du cerveau. Dans la substance blanche des funicules antérieurs, on trouve principalement des voies de conduction descendantes, dans les funicules latéraux, des voies de conduction ascendantes et descendantes, et dans les funicules postérieurs, des voies de conduction ascendantes.

Le funicule antérieur comprend les voies conductrices suivantes:

1. Le tractus corticospinal (pyramidal) antérieur [tractus corticospinalis (pyramidalis) ventralis, s. anterior] est moteur et contient des prolongements de cellules pyramidales géantes (neurocytes pyramidaux géants). Les faisceaux de fibres nerveuses qui le forment se situent près de la scissure médiane antérieure, occupant les parties antéro-médiales du funicule antérieur. Le tractus de conduction transmet les influx moteurs du cortex cérébral aux cornes antérieures de la moelle épinière.

Le tractus réticulospinal (tractus reticulospinalis) conduit les influx nerveux de la formation réticulaire du cerveau vers les noyaux moteurs des cornes antérieures de la moelle épinière. Il est situé dans la partie centrale du funicule antérieur, latéralement au tractus corticospinal.

Le tractus spinothalamique antérieur (tractus spinothalamicus ventralis, s. anterior) est situé légèrement en avant du tractus réticulo-spinal. Il conduit les impulsions tactiles (toucher et pression).

Le faisceau tectospinal (tractus tectospinalis) relie les centres sous-corticaux de la vision (colliculi supérieurs du toit du mésencéphale) et de l'audition (colliculi inférieurs) aux noyaux moteurs des cornes antérieures de la moelle épinière. Il est situé médialement par rapport au faisceau corticospinal antérieur (pyramidal). Un faisceau de ces fibres est directement adjacent à la scissure médiane antérieure. La présence d'un tel faisceau permet la réalisation de mouvements réflexes de protection lors de stimuli visuels et auditifs.

Entre le faisceau corticospinal antérieur (pyramidal) en avant et la commissure grise antérieure en arrière se trouve le faisceau longitudinal postérieur (fasciculus longitudinalis dorsalis, s. posterior). Ce faisceau s'étend du tronc cérébral aux segments supérieurs de la moelle épinière. Les fibres du faisceau conduisent l'influx nerveux qui coordonne notamment le travail des muscles du globe oculaire et du cou.

Le tractus vestibulospinal (tractus vestibulospinalis) est situé à la frontière entre le funicule antérieur et le funicule latéral. Il est localisé dans les couches superficielles de la substance blanche du funicule antérieur de la moelle épinière, à proximité immédiate de son sillon antérolatéral. Les fibres de ce tractus partent des noyaux vestibulaires de la VIIIe paire de nerfs crâniens, situés dans la moelle allongée, jusqu'aux cellules motrices des cornes antérieures de la moelle épinière.

Le funicule latéral (funiculus lateralis) de la moelle épinière contient les voies conductrices suivantes:

1. Le faisceau spinocérébelleux postérieur (tractus spinocerebellaris dorsalis, s. posterior, faisceau de Flechsig) conduit les influx proprioceptifs et occupe les parties postérolatérales du funicule latéral, près du sillon latéral postérieur. Médialement, le faisceau de fibres de cette voie conductrice est adjacent aux faisceaux corticospinal latéral et spinothalamique latéral. En avant, les faisceaux du faisceau spinocérébelleux postérieur entrent en contact avec les faisceaux du faisceau antérieur du même nom.

Le faisceau spinocérébelleux antérieur (tractus spinocerebellaris ventralis, s. anterior, faisceau de Gowers), qui transmet également les influx proprioceptifs au cervelet, est situé dans les parties antérolatérales du funicule latéral. En avant, il jouxte le sillon antérolatéral de la moelle épinière et borde le faisceau olivospinal. En dedans, il est adjacent aux faisceaux spinothalamique et spinotegmental latéraux.

Le faisceau spinothalamique latéral (tractus spinothalamicus lateralis) est situé dans les sections antérieures du funicule latéral, entre les faisceaux spinocérébelleux antérieur et postérieur (latéralement) et les faisceaux rubrospinal et vestibulospinal (médialement). Il transmet les impulsions douloureuses et thermosensibles.

Les systèmes descendants de fibres du funicule latéral comprennent les voies conductrices corticospinales latérales (pyramidales) et rubrospinales (extrapyramidales).

- Le faisceau corticospinal latéral (pyramidal) (tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis) conduit les influx moteurs du cortex cérébral aux cornes antérieures de la moelle épinière. Un faisceau de fibres de ce faisceau, constitué de prolongements de cellules pyramidales géantes, se trouve en dedans du faisceau spinocérébelleux postérieur et occupe une part importante de la surface du funicule latéral, notamment dans les segments supérieurs de la moelle épinière. Dans les segments inférieurs, il occupe une surface de plus en plus réduite. En avant de ce faisceau se trouve le faisceau rubrospinal.

- Le faisceau rubrospinal (tractus rubrospinalis) est situé en avant du faisceau corticospinal latéral (pyramidal). Latéralement, dans une section étroite, se trouvent le faisceau spinocérébelleux postérieur (ses sections antérieures) et le faisceau spinothalamique latéral. Le faisceau rubrospinal est un conducteur des impulsions du contrôle automatique (subconscient) des mouvements et du tonus des muscles squelettiques vers les cornes antérieures de la moelle épinière.

Des faisceaux de fibres nerveuses traversent également les funicules latéraux de la moelle épinière, formant d'autres voies de conduction (par exemple, spino-tegmentales, olivospinales, etc.).

Le funicule postérieur (funiculus dorsalis, s. posterior), situé au niveau des segments cervical et thoracique supérieur de la moelle épinière, est divisé en deux faisceaux par le sillon intermédiaire postérieur. Le faisceau médial est directement adjacent au sillon longitudinal postérieur; il s'agit d'un faisceau fin (fasciculus gracilis, faisceau de Goll). Latéralement, le faisceau cunéiforme (fasciculus cuneatus, faisceau de Burdach) est adjacent à la corne postérieure du côté médial. Ce faisceau fin est constitué de conducteurs plus longs qui relient les parties inférieures du tronc et des membres inférieurs du côté correspondant à la moelle allongée. Il comprend des fibres qui pénètrent dans les racines postérieures des 19 segments inférieurs de la moelle épinière et occupent une partie plus médiale du funicule postérieur. L'entrée de fibres appartenant aux neurones innervant les membres supérieurs et la partie supérieure du corps dans les 12 segments supérieurs de la moelle épinière forme un faisceau cunéiforme, occupant une position latérale dans le funicule postérieur de la moelle épinière. Ces faisceaux fins et cunéiformes sont des faisceaux de sensibilité proprioceptive (sens des muscles articulaires), qui transmettent au cortex cérébral des informations sur la position du corps et de ses parties dans l'espace.

Dans les différentes parties de la moelle épinière, les proportions de matière grise et de matière blanche (sur les coupes horizontales) varient. Ainsi, dans les segments inférieurs, notamment dans la zone de l'épaississement lombaire, la matière grise occupe une plus grande part. Les variations quantitatives de ces proportions s'expliquent par le fait que, dans les parties inférieures de la moelle épinière, le nombre de fibres des voies descendantes issues du cerveau est significativement réduit, tandis que les voies ascendantes commencent seulement à se former. Le nombre de fibres formant les voies ascendantes augmente progressivement des segments inférieurs vers les segments supérieurs. Sur les coupes transversales des segments thoracique moyen et cervical supérieur de la moelle épinière, la surface de matière blanche est plus importante. Dans la zone des épaississements cervicaux et lombaires, la surface occupée par la matière grise est plus importante que dans les autres parties de la moelle épinière.

La moelle épinière d'un nouveau-né mesure 14 cm (13,6-14,8 cm) de long. Le bord inférieur du cerveau se situe au niveau du bord inférieur de la deuxième vertèbre lombaire. À deux ans, la longueur de la moelle épinière atteint 20 cm et, à dix ans, elle double par rapport à la période néonatale. Les segments thoraciques de la moelle épinière croissent le plus rapidement. La moelle épinière d'un nouveau-né pèse environ 5,5 g, contre 10 g chez l'enfant de un an. À trois ans, elle pèse plus de 13 g et, à sept ans, environ 19 g.

En coupe transversale, la moelle épinière a le même aspect que celle d'un adulte. Chez le nouveau-né, les épaississements cervicaux et lombaires sont bien marqués, et le canal central est plus large que chez l'adulte. La lumière du canal central diminue principalement entre un et deux ans, ainsi qu'à un âge plus avancé, lorsque la masse de substance grise et blanche augmente. Le volume de substance blanche augmente plus rapidement, notamment grâce aux faisceaux spécifiques de l'appareil segmentaire, qui se forme plus tôt que les voies conductrices reliant la moelle épinière au cerveau.

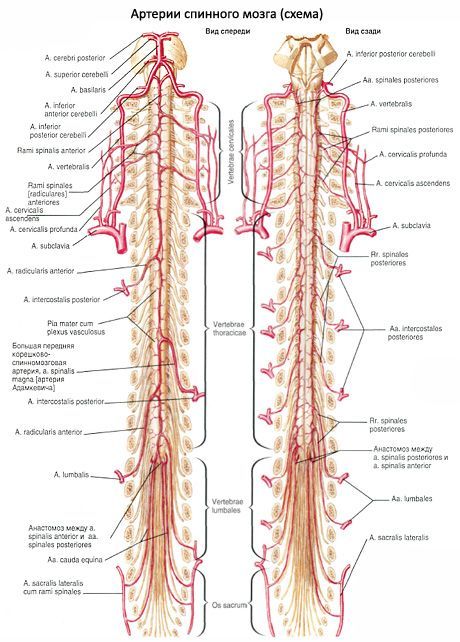

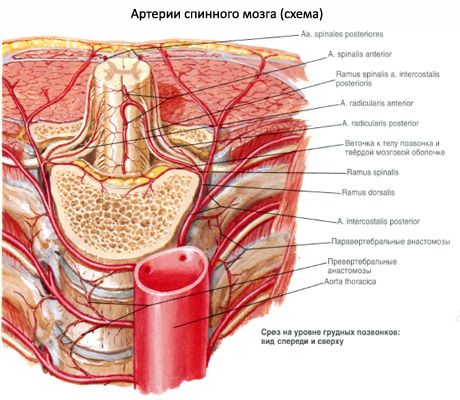

Vaisseaux sanguins de la moelle épinière. La moelle épinière reçoit des branches de l'artère vertébrale (de l'artère sous-clavière), de l'artère cervicale profonde (du tronc costocervical) et des artères lombaires intercostales postérieures et sacrées latérales. Trois longs vaisseaux artériels longitudinaux lui sont adjacents: l'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures.

L'artère spinale antérieure (impaire) jouxte la scissure longitudinale antérieure de la moelle épinière. Elle est formée de deux artères du même nom (branches des artères vertébrales droite et gauche) situées dans la partie supérieure de la moelle épinière. L'artère spinale postérieure est paire. Chacune de ces artères est adjacente à la face postérieure de la moelle épinière, près de l'entrée des racines postérieures des nerfs spinaux dans le cerveau. Ces trois artères se prolongent jusqu'à l'extrémité inférieure de la moelle épinière. Les artères spinales antérieure et postérieure sont reliées entre elles à la surface de la moelle épinière par de nombreuses anastomoses et par des branches des artères intercostales, lombaires et sacrées latérales, pénétrant le canal rachidien par les orifices intervertébraux et envoyant de fines branches dans le cerveau.

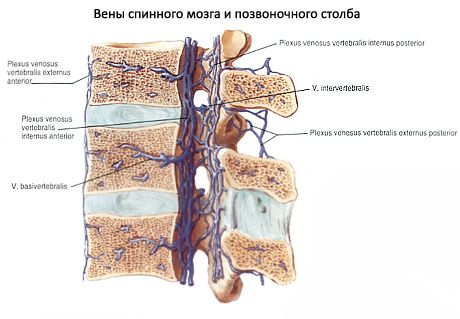

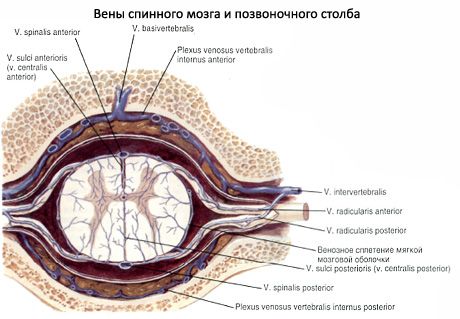

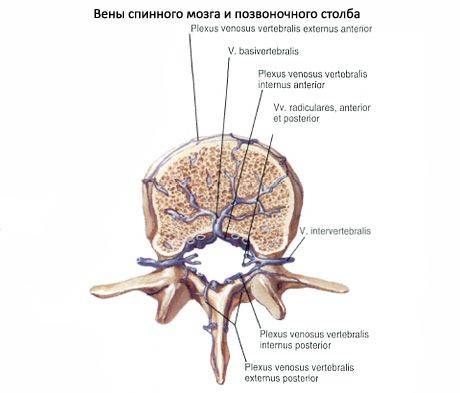

Les veines de la moelle épinière se drainent dans l’espace veineux vertébral interne.

[ 1 ]

[ 1 ]

Où est-ce que ça fait mal?

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Quels tests sont nécessaires?