Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Hypothalamus

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

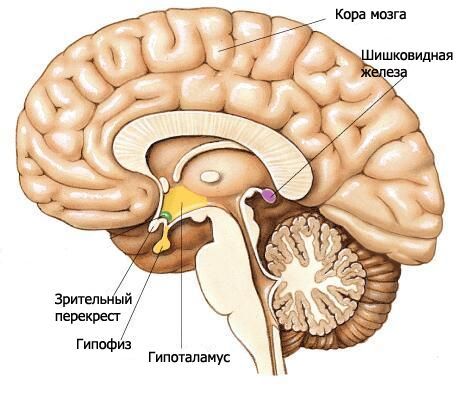

L'hypothalamus forme les parties inférieures du diencéphale et participe à la formation du plancher du troisième ventricule. Il comprend le chiasma optique, la voie optique, le tubercule gris avec l'entonnoir et les corps mamillaires.

Le chiasma optique (chiasma opticum) est une crête transversale formée par les fibres des nerfs optiques (IIe paire de nerfs crâniens), se croisant partiellement du côté opposé (formant une décussation). Cette crête se prolonge latéralement et postérieurement de chaque côté dans le tractus optique (tratus opticus). Le tractus optique est situé médialement et postérieurement à partir de la substance perforée antérieure, s'incurve autour du pédoncule cérébral du côté latéral et se termine par deux racines dans les centres visuels sous-corticaux. La racine latérale, plus large (radix lateralis), se rapproche du corps géniculé latéral, tandis que la racine médiale, plus fine, rejoint le colliculus supérieur du toit du mésencéphale.

La plaque terminale, qui appartient au télencéphale, est adjacente à la face antérieure du chiasma optique et fusionne avec lui. Elle ferme la partie antérieure de la scissure longitudinale du cerveau et est constituée d'une fine couche de matière grise qui, dans les parties latérales de la plaque, se prolonge dans la substance des lobes frontaux des hémisphères.

Derrière le chiasma optique se trouve le tubercule gris (tuber cinereum), derrière lequel se trouvent les corps mamillaires, et sur les côtés les tractus optiques. En dessous, le tubercule gris se prolonge dans l'entonnoir (infundibulum), qui communique avec l'hypophyse. Les parois du tubercule gris sont formées d'une fine couche de matière grise contenant les noyaux tubéraux gris (nuclei tuberales). Du côté de la cavité du troisième ventricule, une dépression rétrécie de l'entonnoir se projette dans la région du tubercule gris, puis plus loin dans l'entonnoir.

Les corps mamillaires (corpora mamillaires) sont situés entre le tubercule gris en avant et la substance perforée postérieure en arrière. Ils ressemblent à deux petites formations blanches sphériques d'environ 0,5 cm de diamètre chacune. La substance blanche est située uniquement à l'extérieur du corps mamillaire. À l'intérieur se trouve la substance grise, dans laquelle se distinguent les noyaux médial et latéral du corps mamillaire (nuclei corporis mamillaris mediales et laterales). Les colonnes du fornix se terminent dans les corps mamillaires.

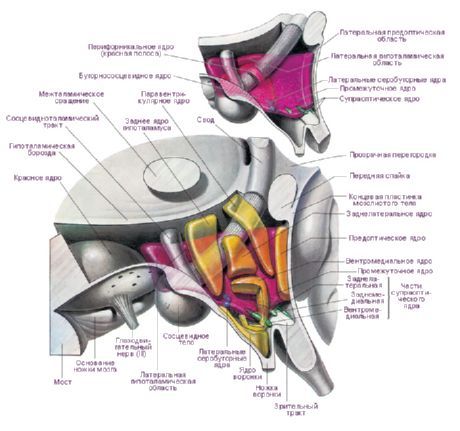

L'hypothalamus comprend trois régions hypothalamiques principales, composées de groupes de cellules nerveuses de formes et de tailles différentes: antérieure (regio hypothalamica anterior), intermédiaire (regio hypothalamica intermedia) et postérieure (regio hypothalamica posterior). Ces groupes de cellules nerveuses forment plus de 30 noyaux hypothalamiques.

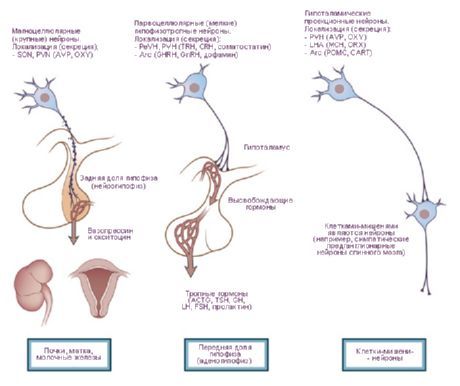

Les cellules nerveuses des noyaux hypothalamiques ont la capacité de produire une sécrétion (neurosécrétion), qui peut être transportée vers l'hypophyse via leurs prolongements. Ces noyaux sont appelés noyaux neurosécréteurs de l'hypothalamus. Dans la région antérieure de l'hypothalamus se trouvent le noyau supraoptique (nucleus supraopticus) et les noyaux paraventriculaires (nuclei paraventriculares). Les prolongements des cellules de ces noyaux forment le faisceau hypothalamo-hypophysaire, qui se termine dans le lobe postérieur de l'hypophyse. Parmi les noyaux de la région postérieure de l'hypothalamus, les plus importants sont les noyaux médial et latéral du corps mamillaire (nuclei corporis mamillaris mediales et laterales) et le noyau hypothalamique postérieur (nucleus hypothalamicus posterior). Le groupe des noyaux de la région hypothalamique intermédiaire comprend les noyaux hypothalamiques inféromédiaux et supéromédiaux (nuclei hypothalamic ventromediales et dorsomediales), le noyau hypothalamique dorsal (nucleus hypothalamicus dorsalis), le noyau de l'infundibulaire (nucleus infundibularis), les noyaux gris-tubéreux (nuclei tuberales), etc.

Les noyaux de l'hypothalamus sont reliés par un système complexe de voies afférentes et efférentes. Par conséquent, l'hypothalamus exerce un effet régulateur sur de nombreuses fonctions végétatives de l'organisme. La neurosécrétion des noyaux de l'hypothalamus peut influencer les fonctions des cellules glandulaires de l'hypophyse, augmentant ou inhibant la sécrétion de plusieurs hormones, lesquelles régulent à leur tour l'activité d'autres glandes endocrines.

La présence de connexions neuronales et humorales entre les noyaux hypothalamiques et l'hypophyse a permis de les combiner dans le système hypothalamo-hypophysaire.

Des études phylogénétiques ont montré que l'hypothalamus est présent chez tous les chordés, qu'il est bien développé chez les amphibiens, et encore plus chez les reptiles et les poissons. Les oiseaux présentent une différenciation claire des noyaux. Chez les mammifères, la matière grise est très développée, et les cellules qui la composent se différencient en noyaux et en champs. L'hypothalamus humain ne diffère pas significativement de celui des mammifères supérieurs.

Il existe un grand nombre de classifications des noyaux hypothalamiques. E. Gruntel a identifié 15 paires de noyaux, W. Le Gros Clark 16 et H. Kuhlenbek 29. La classification la plus répandue est celle de W. Le Gros Clark. IN Bogolepova (1968), se basant sur les classifications ci-dessus et prenant en compte les données d'ontogenèse, propose de diviser les noyaux hypothalamiques en quatre sections:

- section antérieure, ou rostrale (combinant l'aire préoptique et le groupe antérieur - W. Le Gros Clark) - aires préoptiques médiale et latérale, noyau suprachiasmatique, noyau supraoptique, noyau paraventriculaire, aire hypothalamique antérieure;

- section médiane moyenne - noyau ventromédial, noyau dorsomédial, noyau infundibulaire, zone hypothalamique postérieure;

- section latérale moyenne - zone hypothalamique latérale, noyau hypothalamique latéral, noyau tubérolatéral, noyau tubéromammillaire, noyau périfornical;

- section postérieure ou mamillaire - noyau mamillaire médial, noyau mamillaire latéral.

Les connexions anatomiques de l'hypothalamus éclairent également son importance (fonctionnelle). Parmi les voies afférentes les plus importantes, on distingue:

- le faisceau médial du cerveau antérieur, dont la partie latérale relie l'hypothalamus au bulbe et au tubercule olfactifs, à la région périamygdalienne et à l'hippocampe, et la partie médiale au septum, à la région diagonale et au noyau caudé;

- la bande terminale, qui va de l'amygdale aux parties antérieures de l'hypothalamus;

- fibres passant par le fornix de l'hippocampe au corps mamillaire;

- connexions thalamo-, strio- et pallidohypothalamiques;

- du tronc cérébral - le tractus tegmental central;

- du cortex cérébral (orbitaire, temporal, pariétal).

Ainsi, les principales sources d’afférentation sont les formations limbiques du cerveau antérieur et la formation réticulaire du tronc cérébral.

Les systèmes efférents de l'hypothalamus peuvent également être regroupés en trois directions:

- systèmes descendants vers la formation réticulaire et la moelle épinière - le système périventriculaire de fibres se terminant dans le mésencéphale (faisceau postérieur longitudinal), aux centres autonomes du tronc caudal et de la moelle épinière, et le faisceau mamillaire-tegmental, allant des corps mamillaires à la formation réticulaire du mésencéphale;

- voies vers le thalamus à partir des corps mamillaires (faisceau mammathalamique), qui font partie du système limbique fonctionnel fermé;

- voies vers l'hypophyse - la voie hypothalamo-hypophysaire des noyaux paraventriculaire (10-20 % des fibres) et supraoptique (80-90 %) vers les lobes postérieurs et partiellement moyens de l'hypophyse, la voie tubérohypophysaire des noyaux ventromédian et infundibulaire vers l'adénohypophyse.

Les travaux de J. Ranson (1935) et W. Hess (1930, 1954, 1968) ont présenté des données sur la dilatation et la constriction de la pupille, l'augmentation et la diminution de la pression artérielle, l'accélération et la décélération du pouls lors de la stimulation de l'hypothalamus. Ces études ont permis d'identifier des zones exerçant des effets sympathiques (partie postérieure de l'hypothalamus) et parasympathiques (partie antérieure), et l'hypothalamus lui-même a été considéré comme un centre intégrant l'activité du système viscéral innervant les organes et les tissus. Cependant, au fur et à mesure du développement de ces études, un grand nombre d'effets somatiques ont également été révélés, notamment lors du comportement libre des animaux [Gellhorn E., 1948]. OG Baklavadzhan (1969), après stimulation de différentes sections de l'hypothalamus, a observé dans certains cas une réaction d'activation du cortex cérébral, une facilitation des potentiels monosynaptiques de la moelle épinière, une augmentation de la pression artérielle, et dans d'autres cas, l'effet inverse. Dans ce cas, les réactions végétatives présentaient le seuil le plus élevé. O. Sager (1962) a découvert une inhibition du système y et de la synchronisation EEG lors de la diathermie de l'hypothalamus, et l'effet inverse lors d'un réchauffement excessif. L'idée que l'hypothalamus est une partie du cerveau assurant l'interaction entre les mécanismes de régulation et l'intégration des activités somatiques et végétatives se forme. De ce point de vue, il est plus juste de diviser l'hypothalamus non pas en parties sympathique et parasympathique, mais d'y distinguer des zones dynamogènes (ergotropes et trophotropes). Cette classification est fonctionnelle et biologique et reflète la participation de l'hypothalamus à la mise en œuvre d'actes comportementaux holistiques. De toute évidence, non seulement le système végétatif, mais aussi le système somatique participent au maintien de l'homéostasie. Les zones ergotropes et trophotropes sont situées dans toutes les parties de l'hypothalamus et se chevauchent à certains endroits. Il est également possible d'identifier leurs zones de « concentration ». Ainsi, dans les sections antérieures (zone préoptique), les appareils trophotropes sont mieux représentés, tandis que dans les sections postérieures (corps mamillaires), ils sont ergotropes. L'analyse des principales connexions afférentes et efférentes de l'hypothalamus avec les systèmes limbique et réticulaire met en lumière son rôle dans l'organisation des comportements intégratifs. L'hypothalamus occupe une position centrale particulière dans ce système, tant en raison de sa situation topographique au centre de ces formations que de ses caractéristiques physiologiques. Ce dernier est déterminé par le rôle de l'hypothalamus en tant que section spécifiquement construite du cerveau, particulièrement sensible aux changements dans l'environnement interne du corps, réagissant aux moindres fluctuations des indicateurs humoraux et formant des actes comportementaux opportuns en réponse à ces changements.Le rôle particulier de l'hypothalamus est déterminé par sa proximité anatomique et fonctionnelle avec l'hypophyse. Les noyaux de l'hypothalamus sont divisés en noyaux spécifiques et non spécifiques. Le premier groupe comprend des formations se projetant sur l'hypophyse, les autres noyaux comprenant d'autres noyaux, dont l'effet de stimulation peut varier selon l'intensité de l'impact. Les noyaux spécifiques de l'hypothalamus ont un effet clair et se distinguent des autres formations cérébrales par leur capacité à neurocriner. Il s'agit notamment des noyaux supraoptique, paraventriculaire et parvocellulaire du tubercule gris. Il a été établi que l'hormone antidiurétique (ADH) est produite dans les noyaux supraoptique et paraventriculaire, qui descendent le long des axones du tractus hypothalamo-hypophysaire jusqu'au lobe postérieur de l'hypophyse. Il a été démontré ultérieurement que des facteurs de libération se forment dans les neurones de l'hypothalamus, lesquels, en pénétrant dans l'adénohypophyse, régulent la sécrétion de trois hormones: l'adrénocorticotrope (ACTH), la lutéinisante (LH), la folliculostimulante (FSH) et la thyréostimuline (TSH). Les zones de formation des facteurs de libération de l'ACTH et de la TSH sont les noyaux de la partie antérieure de l'éminence médiane et de l'aire préoptique, et ceux de la GTG, les parties postérieures du tubercule gris. Il a été établi que les faisceaux hypothalamo-hypophysaires chez l'homme contiennent environ un million de fibres nerveuses.

D'autres parties du cerveau (structures médio-basales de la région temporale, formation réticulaire du tronc cérébral) participent indéniablement à la régulation neuroendocrinienne. Cependant, l'appareil le plus spécifique est l'hypothalamus, qui inclut les glandes endocrines dans le système des réactions intégrales de l'organisme, notamment les réactions de stress. Les systèmes tropho- et ergotropes disposent non seulement des systèmes sympathique et parasympathique périphériques pour assurer leur activité, mais aussi d'appareils neurohormonaux spécifiques. Le système hypothalamo-hypophysaire, fonctionnant selon le principe de la rétroaction, est largement autorégulé. L'activité de formation des facteurs de mise en œuvre est également déterminée par le taux d'hormones dans le sang périphérique.

Ainsi, l'hypothalamus est un composant important des systèmes limbique et réticulaire du cerveau, mais, étant inclus dans ces systèmes, il conserve ses « entrées » spécifiques sous la forme d'une sensibilité particulière aux changements de l'environnement interne, ainsi que des « sorties » spécifiques via le système hypothalamo-hypophysaire, les connexions paraventriculaires vers les formations végétatives situées en dessous, ainsi que via le thalamus et la formation réticulaire du tronc cérébral vers le cortex et la moelle épinière.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

[

[