Expert médical de l'article

Nouvelles publications

HPV de type 18: structure, pathogénie, pronostic

Dernière revue: 03.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'apparition de verrues et de papillomes est associée à la pénétration du virus papillomateux dans l'organisme. Cependant, peu de gens savent que les néoplasmes cutanés relativement inoffensifs ne sont pas les seules manifestations de ce virus pourtant loin d'être inoffensif. Après tout, le nom de papillomavirus humain (VPH) regroupe une grande variété de types d'infections responsables de diverses maladies, dont le cancer, avec leurs symptômes caractéristiques. Les types de VPH 18 et 16 sont considérés comme particulièrement dangereux. Nous ne pouvons que souhaiter à nos lecteurs de ne jamais les connaître de près.

Structure HPV de type 18

Lorsque les scientifiques, après une longue quête, ont finalement réussi à identifier une forme de vie telle que les virus, ils n'ont pas été surpris que ces microparticules soient restées si longtemps inaperçues. Leur petite taille (jusqu'à 500 nm) leur permettait de traverser divers filtres. Et même l'ensemencement dans un environnement favorable n'a pas donné de résultats, car il a été découvert que les virus ne peuvent se reproduire en dehors d'une cellule vivante.

Les virus sont une forme non cellulaire de matière vivante. Bien qu'il soit très difficile d'évaluer leur degré de vie, ils sont microscopiques et capables de pénétrer dans une cellule vivante. Ils ne sont actifs qu'à l'intérieur du corps humain ou d'autres organismes vivants, y compris les bactéries (les bactéries possèdent leurs propres virus, responsables de maladies et de la mort des micro-organismes; on les appelle bactériophages et ils sont utilisés à des fins médicinales). Dans notre environnement, les virus sont inactifs et ne montrent aucun signe de vie.

Le papillomavirus affecte principalement les mammifères, plus propices que les autres êtres vivants à l'introduction et à la vie de particules virales appelées virions. La peau, et surtout les muqueuses délicates, sont facilement perméables aux virions du VPH, ce qui explique la forte proportion de porteurs du virus. De plus, ces personnes sont d'âges différents, car même un nouveau-né peut contracter une infection par le papillomavirus lors de ses déplacements dans les voies génitales de sa mère, si des condylomes pointus se trouvent sur la muqueuse de son utérus ou de son vagin.

Le VPH 18 est l'un des 18 types de papillomavirus présentant un risque élevé de cancer. Ses virions sont de forme ronde et de très petite taille (pas plus de 30 nanomètres). Leur taille est proche de celle de grosses molécules protéiques.

Habituellement, les cellules vivantes, y compris les bactéries, possèdent deux types d'acides nucléiques (ADN et ARN) dans leur structure, qui contiennent des informations génétiques sur les propriétés héréditaires. Les virus ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique. Le papillomavirus appartient à la classe des virus à ADN.

Le génome du VPH se présente sous la forme d'une molécule d'ADN en anneau, composée de deux chaînes, entourée d'une enveloppe protéique (capside). Il s'agit de la particule la plus simple, dépourvue d'échange d'énergie propre et incapable de synthétiser des protéines. Sa seule capacité est de pénétrer dans le corps d'un être vivant en touchant accidentellement la peau et de se fixer à la cellule hôte, se nourrissant de son énergie et la détruisant progressivement.

Le génome du virus du papillome humain code deux types de protéines:

- précoces (elles sont caractérisées par des fonctions régulatrices et reproductives; dans le VPH 18, ces mêmes protéines ont un effet cancérigène et provoquent une dégénérescence maligne des cellules hôtes),

- tardifs (ce sont les protéines qui forment la membrane du virion).

Le corps humain est une structure complexe qui assure une protection contre divers processus pathologiques. Ainsi, la croissance et la reproduction des cellules sont contrôlées par certains gènes. Les protéines précoces E6 et E7 du virion HPV 18 détruisent les gènes qui empêchent le développement du processus tumoral dans un organisme vivant.

Les virions ne pénètrent pas en profondeur. Ils parasitent les couches internes de la peau et des muqueuses, affectant les kératinocytes jeunes et matures de l'épiderme. Tant que la particule virale ne pénètre pas dans la cellule, elle ne peut se reproduire; son comportement est identique à celui observé hors de l'organisme vivant. Cependant, en pénétrant dans une cellule vivante, qui devient une source de nutrition et d'énergie pour le virion, elle se débarrasse de son enveloppe protéique et s'intègre au génome cellulaire, modifiant ainsi ses propriétés. Autrement dit, l'information codée dans la NC du virion devient l'information génétique de la cellule. Or, chez les types de VPH hautement oncogènes, cette information a un caractère destructeur, stimulant une division cellulaire constante, que le système immunitaire ne parvient plus à contrôler.

Dans une cellule infectée par un virus, de nouveaux ADN et capsides sont synthétisés et combinés pour former de nouveaux virions pleinement formés, dotés des mêmes propriétés. Ces nouveaux virions capturent d'autres cellules, modifiant leur information génétique comme leurs ancêtres.

Cycle de vie HPV de type 18

Le cycle de vie du papillomavirus est lié aux stades de développement des principales cellules de l'épiderme: les kératinocytes. La pénétration du virion dans une cellule jeune est plus facile lors de sa division active. Ces cellules sont situées près de la membrane basale, sous l'épiderme (sous ses couches supérieures). Mais à mesure qu'ils mûrissent, les jeunes kératinocytes infectés par le virus s'élèvent plus haut, où de nouveaux virions se forment.

La période d'incubation du VPH 18, responsable des verrues anogénitales, peut durer de 1 à 4 mois, voire plus. Cela signifie qu'une personne infectée ne soupçonnera sa présence que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant l'apparition des premiers symptômes. Cependant, l'apparition de verrues n'est pas un signe de cancer. Il faudra plusieurs années pour qu'une tumeur bénigne causée par le virus se transforme en tumeur maligne.

Il est très difficile de prédire quand cela se produira, car tout dépend du système immunitaire humain et de sa capacité à inhiber la croissance cellulaire. Chez certains patients, la malignité des cellules peut être détectée dès 5 ans après l'infection, tandis que pour d'autres, il faudra 25 à 30 ans. Chez d'autres encore, l'organisme sera capable de gérer le virus et de l'éliminer pendant cette période, comme c'est le cas pour les virus faiblement oncogènes (généralement, en un an, presque tous ces virions meurent naturellement).

Pathogénèse

Aujourd'hui, on connaît plus d'une centaine de types d'infections à papillomavirus. Environ 80 d'entre eux provoquent diverses maladies chez l'homme. Cependant, tous ne présentent pas la même dangerosité; c'est pourquoi, en virologie, on distingue les types de VPH à forte et faible oncologie. Avant le VPH de type 16, la situation était plus ou moins calme, car des types 1 à 15, les virus ne provoquaient que des verrues. Certes, les types 6, 11 et 13 sont également responsables de l'apparition de verrues génitales sur la muqueuse des organes génitaux internes chez la femme, mais ils ne présentent pas de danger particulier.

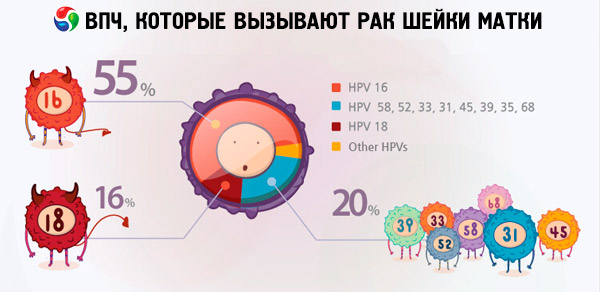

Mais à partir du VPH de type 16, des virus problématiques présentant un risque élevé de développer des pathologies oncologiques apparaissent. Tous les virus suivants représentent une menace oncologique. Outre les types 16, 18, 31, 33, 39, 45 et quelques autres sont considérés comme hautement oncogènes (18 types au total).

Comme on peut le constater, cette liste inclut également le papillomavirus humain de type 18 qui nous intéresse. De plus, c'est le VPH 18, à haut risque oncogène, avec le VPH 16, qui apparaît le plus souvent dans les dossiers gynécologiques comme agent causal du cancer du col de l'utérus.

HPV 18 et cancer

Il existe environ 40 types d'infections à papillomavirus qui affectent les organes urogénitaux, provoquant l'apparition de condylomes pointus et plats sur la muqueuse. Cependant, selon le type d'agent pathogène, ces néoplasmes peuvent être une simple anomalie esthétique ou une tumeur cancéreuse.

Les condylomes pointus sont des excroissances convexes sur la peau, en forme de papilles, dont la couleur peut être presque identique à celle de la peau ou légèrement plus vive. Lorsqu'ils sont infectés par le virus, des condylomes isolés ou multiples, composés de plusieurs excroissances rapprochées, peuvent être observés sur les muqueuses. Ces néoplasmes peuvent se trouver dans la région anale et le périnée, ainsi que sur la muqueuse des organes génitaux internes chez la femme.

Ces excroissances sont très contagieuses. Avec de telles « papilles », le risque de transmission du virus approche les 100 %. Comment le VPH se transmet-il? Le virus du papillome humain est considéré comme l'une des infections urogénitales les plus courantes. L'infection survient généralement lors des rapports sexuels, mais la transmission par contact est également possible en touchant la zone affectée.

La présence de condylomes pointus ne signifie pas qu'une personne peut développer un cancer. Il s'agit de néoplasmes d'oncogénicité moyenne, qui ne conduisent pas souvent à un cancer. En revanche, l'apparition de condylomes plats, situés au ras de la muqueuse environnante, représente déjà un risque réel de maladie mortelle.

Les condylomes plats sont un phénomène plus rare, principalement observé chez les femmes, au niveau du vagin et du col de l'utérus. Les médecins attribuent l'apparition de ces néoplasmes à des types de virus hautement oncogènes, dont le VPH 18.

L'apparition de condylomes sur les parties génitales des femmes et des hommes n'est pas encore un signe de cancer. Une prédisposition au cancer est même révélée en laboratoire, lorsque le type de virus est déterminé. Par exemple, la détection d'un VPH de type 6, 43 ou 11 ne suscitera pas d'inquiétude particulière pour le médecin quant à la santé du patient, même s'il proposera de retirer les excroissances sur la muqueuse au cas où. La question se pose si l'analyse révèle la présence d'un VPH de type 18.

Pourquoi le VPH 18 est-il si dangereux? Nous avons déjà mentionné que ce type de papillomavirus humain est classé comme hautement oncogène. De plus, il s'agit d'une infection assez courante qui peut persister longtemps dans l'organisme, détruisant les cellules saines, modifiant leur information génétique et les poussant à une reproduction incontrôlée.

Selon diverses données, entre 70 et 90 % des habitants de la planète sont porteurs de divers types de papillomavirus. Parmi les femmes diagnostiquées d'un cancer de l'utérus, deux tiers étaient porteuses des virus des types 18 et 16, ce qui indique que ces types de VPH sont les plus dangereux.

Ce sont les types de VPH 18 et 16 qui provoquent souvent le développement de tumeurs cancéreuses, alors que des maladies n'entraînent pas de telles complications chez les personnes non porteuses du virus. Par exemple, une érosion ou une dysplasie du col de l'utérus peut évoluer de manière inattendue vers un cancer du col de l'utérus précisément à cause des types de VPH 16 et 18. Les femmes non diagnostiquées avec des types hautement oncogènes de papillomavirus peuvent vivre avec ces pathologies pendant de nombreuses années sans risque vital particulier.

Mais quels sont ces parasites qui non seulement vivent aux dépens des humains, mais les tuent aussi progressivement? Examinons le papillomavirus d'un point de vue biologique.

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

Complications et conséquences

Le virus du papillome humain est l'une des infections urogénitales les plus courantes. Cependant, tant que la maladie ne présente pas de symptômes externes, il est impossible de la détecter sans examens spécifiques. Il est impossible de qualifier cette situation de grave, car tant qu'il n'y a pas de manifestations, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur les conséquences possibles. Il est possible que la maladie ne se manifeste pas du tout, rendant son traitement inutile, car même les papillomes présents sur le corps et les muqueuses peuvent disparaître sans laisser de traces après un certain temps.

Lire aussi:

Diagnostics

Lorsque les symptômes sont déjà apparus et que le patient consulte un médecin à ce sujet ou en lien avec un autre problème, un gynécologue ou un urologue sera attentif à l'apparition de tumeurs dans des zones inhabituelles comme les organes génitaux et l'anus lors d'un examen physique. Si de telles tumeurs apparaissent dans la bouche (larynx et cordes vocales), leur apparition peut également intéresser un thérapeute ou un ORL.

Lors de l'examen des femmes, la suspicion d'un papillomavirus peut être évoquée en cas d'érosion cervicale (surtout si elle n'a pas été traitée depuis longtemps), de processus hyperplasiques à l'entrée du canal cervical ou de formations kystiques en constante augmentation. Chez l'homme, l'urologue ou l'andrologue sera attentif à l'apparition de taches et de plaques au niveau du gland et du corps du pénis.

Un examen physique de la zone affectée permet de suspecter (avec suffisamment de précision) une infection à papillomavirus. Cependant, le médecin ne peut pas déterminer visuellement quelle souche du virus est à l'origine de l'apparition de symptômes externes spécifiques. Généralement, avec le VPH de type 18 ou 16, des condylomes plats apparaissent sur la muqueuse, mais dans la plupart des cas, plusieurs souches du virus sont détectées simultanément chez un même patient, ce qui signifie que des condylomes pointus (simples ou multiples) et des verrues anogénitales peuvent également apparaître sur la muqueuse.

Dans ces conditions, il est très difficile de déterminer le type de virus dont souffre un patient. Or, cela est indispensable, car outre les souches peu oncogènes et sans danger, il est possible de détecter des souches à oncogénicité moyenne ou élevée, capables de transformer une tumeur bénigne en tumeur cancéreuse.

Le diagnostic du VPH ne se limite pas à un examen externe. Pour détecter le virus dans l'organisme et en déterminer le type, les mesures suivantes sont mises en œuvre:

- Étude des tissus de la muqueuse des organes génitaux internes à l'aide d'un microscope spécial (colposcopie). Cette méthode permet d'examiner attentivement les lésions et d'identifier non seulement les condylomes pointus (généralement visibles à l'œil nu), mais aussi les condylomes plats. Grâce à la colposcopie, les médecins peuvent examiner attentivement les tissus présentant des processus dysplasiques et leur réaction à des réactifs spéciaux (test de Schiller): solution de Lugol ou vinaigre (solution aqueuse à 3 %). En présence de cellules malignes, la zone affectée prend une teinte blanchâtre.

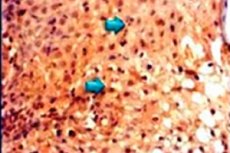

- Microscopie des frottis (examen cytologique du biomatériau prélevé à la surface de la muqueuse vaginale, du canal cervical ou de l'urètre). En cas d'infection à papillomavirus, la cytologie ne joue pas un rôle déterminant dans le diagnostic de la maladie. Cependant, elle permet d'identifier les cellules altérées (koïlocytes et dyskératocytes) et d'évaluer le degré de développement du processus malin en fonction de leur nombre.

- L'examen histologique est également une microscopie tissulaire, mais le biomatériau n'est plus du mucus, mais un petit fragment de l'épiderme affecté et de tissus plus profonds prélevés lors d'un examen gynécologique ou urologique (biopsie). Une telle analyse est réalisée si la cytologie révèle un résultat douteux ou positif. C'est la méthode la plus précise pour détecter les maladies oncologiques.

- Analyse sanguine de recherche d'anticorps. Ce test est indicatif même en l'absence de manifestations externes d'une infection virale, mais le virus a déjà pénétré dans l'organisme et peut circuler par voie hématogène (dans le sang). Ce test permet d'identifier le papillomavirus humain, mais ne permet pas de déterminer directement le degré d'infection (indicateurs quantitatifs de virions) ni le type de virus avec une précision absolue.

- Test Pap. Ce test est pertinent non seulement chez les femmes suspectées d'un cancer du col de l'utérus, mais aussi pour la détection du VPH 18 chez les hommes. Comme les foyers de dysplasie, les néoplasies du pénis sont lubrifiées avec une solution d'acide acétique à 3 %. Un test positif au VPH 18 montrera le bon réseau vasculaire dans la zone d'application du réactif.

- Test HPV Digene ou méthode de capture hybride. Technique innovante permettant de différencier les souches hautement oncogènes du papillomavirus de celles faiblement oncogènes. Deux tests sont réalisés: l'un (395) identifie les types de HPV faiblement oncogènes, et l'autre (394) identifie les types de HPV hautement oncogènes, notamment les HPV 18 et 16.

Habituellement, cette étude est réalisée en combinaison avec une analyse cytologique du frottis.

- L'analyse PCR (réaction en chaîne par polymérase, test PCR) n'est pas une méthode nouvelle et maintes fois éprouvée pour détecter les types hautement oncogènes de papillomavirus humains: HPV 18, 16, 31, 33, 56, etc., permettant de détecter des maladies dangereuses à un stade précoce. Le biomatériau utilisé est un frottis de muqueuse, plus rarement du sang ou de l'urine.

Aujourd'hui, le test PCR est l'analyse la plus répandue et la plus précise pour isoler l'ADN du virus. Il détermine non seulement le type et la nature du virus, mais aussi sa quantité.

La structure du test PCR distingue:

- PCR HPV 16 et 18 qualitative (détermination des souches hautement oncogènes du virus)

- PCR HPV avec génotypage (détermination du génotype du virus, nécessaire à un traitement efficace, en tenant compte de la résistance de la souche identifiée aux médicaments),

- PCR quantitative HPV 18 (détermination du degré d'infection ou du nombre de virions) et quelques autres options de recherche, y compris combinées.

Une recherche qualitative permet de déterminer uniquement la présence d'une souche spécifique du virus dans l'organisme. Le décryptage des résultats pour le VPH 18 ou un autre type de virus contiendra l'un des mots suivants: « positif » ou « négatif ». Par exemple, HPV 16 18 positif (+), si des fragments d'ADN du virus ont été détectés dans le biomatériau, ou HPV 16 18 négatif (-), si aucun n'a été détecté.

Pour déterminer la gravité de la situation lors de l'identification de souches hautement oncogènes du virus, il est nécessaire de procéder à une analyse quantitative supplémentaire. Dans ce cas, tout dépendra de l'immunité de la personne (tant générale que locale). Plus le système immunitaire est faible, plus le nombre de virions détectés dans le biomatériau sera élevé.

L'analyseur lors du test PCR permet de détecter plus de 0,3 copies d'ADN du VPH par ml, ce qui est considéré comme la norme pour le VPH 18, car un nombre plus petit de copies n'a plus de signification clinique et n'est pas capable de provoquer une pathologie grave.

La détection d'une quantité minime d'ADN du papillomavirus indique en soi une bonne immunité. Cependant, il est également possible que l'infection soit récente (dans ce cas, le résultat de la PCR sera jugé douteux). Il est donc conseillé, après un certain temps, de refaire un test sur recommandation d'un médecin.

En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, les types d'infection à papillomavirus les plus courants, mentionnés dans les résultats de recherche, sont les types 16 et 18. Quelle est la différence entre le VPH 16 et le VPH 18, puisque ces deux types de virus sont considérés comme hautement oncogènes et sont responsables du développement du cancer du col de l'utérus? Il faut préciser que le degré d'oncogénicité de ces souches virales n'est pas le même. Selon certaines sources internet, le VPH 16 est considéré comme le plus dangereux, représentant 50 % des cas de cancer détectés, tandis que le VPH 18 n'est responsable de cette maladie dangereuse que dans 10 % des cas.

Cependant, des scientifiques étrangers, après avoir mené plusieurs études, sont arrivés à la conclusion que le responsable du développement des adénocarcinomes invasifs (et c'est ce type de cancer du col de l'utérus que les médecins détectent chez la plupart des patientes) reste dans la plupart des cas le VPH-18, et que lorsque les deux souches du virus sont détectées, le type 18 contribue à la progression rapide de la maladie. Dans le cas des cancers glandulaires non invasifs, affectant non seulement l'appareil reproducteur, mais aussi d'autres organes, le rôle principal revient au VPH-16.

L'apparition de processus dysplasiques précoces dans l'utérus au cours des études a parfois été observée avant même l'introduction du génome du VPH 16 dans la cellule, ce qui indique que l'intégration de ce type de virus dans les cellules d'un organisme vivant n'est pas une condition nécessaire au développement de la maladie. Le processus pathologique débute avant même l'apparition des premiers signes.

Cependant, le développement d'une dysplasie cervicale sévère de grade 3, évoluant souvent vers un adénocarcinome invasif, implique dans la plupart des cas l'intégration du VPH 18 et d'autres types d'infection par le papillomavirus, provoquant des processus pathologiques dans l'utérus (VPH 31, 33, 52b, 58 hautement oncogènes et VPH 6 et 11 faiblement oncogènes), dans la cellule. Cela est nécessaire pour lui transférer son information génétique, information qui modifiera ensuite ses propriétés et la transformera en tumeur cancéreuse.

Cependant, même l'introduction d'un virus hautement oncogène dans une cellule ne provoque pas toujours un cancer. Seule une femme sur 100 atteinte de dysplasie reçoit ultérieurement un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Tout dépend de la durée de présence du virus dans l'organisme et de sa capacité à exprimer les gènes cancérigènes E6 et E7 (leur introduction dans le génome de la cellule hôte et le transfert d'informations provoquant des mutations), de l'activation des mécanismes de transformation de l'œstradiol, une hormone sexuelle féminine, en 16α-OH-stérone, et de la présence ou de l'absence de lésions mutationnelles multiples des chromosomes d'une cellule vivante. Ainsi, les maladies oncologiques liées à une infection par le papillomavirus ne se développent qu'avec l'interaction simultanée de plusieurs facteurs, créant un terrain propice au déclenchement du processus de dégénérescence maligne des cellules.

Prévention HPV de type 18

L'infection par le palillomavirus est un problème qui touche de nombreuses personnes. Des ressources Internet pertinentes le confirment: les personnes diagnostiquées avec des formes hautement oncogènes du virus partagent leurs difficultés et demandent des conseils sur la marche à suivre pour lutter contre ce petit parasite, source d'une terrible maladie.

Les personnes qui comptent des porteurs du virus dans leur famille ou parmi leurs amis proches ne sont pas moins inquiètes. Leurs publications expriment leur inquiétude pour la vie de leurs proches, mais aussi pour leur santé, conscientes de la contagiosité du virus. Bien que la principale voie de transmission du virus soit considérée comme sexuelle (surtout en présence de manifestations externes), ce qui signifie que le danger concerne principalement les partenaires sexuels, les gens savent que les virions du VPH peuvent également être présents dans le sang ou d'autres fluides et sécrétions physiologiques du patient. C'est ce qui inquiète beaucoup, les obligeant à limiter les contacts avec le porteur du virus.

En réalité, le risque de transmission de l'infection par contact est minime. Il n'existe aucune preuve précise que la voie de contact domestique soit pertinente dans ce cas, de sorte que les médecins ne la prennent pas en compte. Lors d'un baiser, le virus ne peut être transmis que si l'un des partenaires présente des néoplasmes à papillomavirus dans la gorge, mais même dans ce cas, la transmission se fait généralement par voie orale. Autrement dit, tout se résume aux contacts sexuels: oraux, vaginaux et rectaux, qui peuvent permettre au virus de se loger dans le rectum.

Encore une fois, la présence du virus dans l'organisme n'est pas un indicateur qu'une personne deviendra ultérieurement cliente d'une clinique d'oncologie. Il est important de rappeler que parmi les femmes atteintes du VPH 16 ou 18, seulement 1 % développent un cancer du col de l'utérus. Il ne faut donc pas s'inquiéter outre mesure d'une éventuelle infection et mettre fin à ses jours prématurément. La dépression et les inquiétudes inutiles ne peuvent qu'aggraver la situation.

Il est beaucoup plus logique de consulter régulièrement un gynécologue ou un dermatovénérologue, de suivre le traitement prescrit par eux et, à l'avenir, d'être plus sélectif dans le choix d'un partenaire sexuel.

Quelles mesures préventives peuvent être recommandées à ceux qui n’ont pas été diagnostiqués avec une infection à papillomavirus, afin qu’elle ne soit pas détectée à l’avenir:

- Une fois par an, ou mieux encore, tous les six mois, vous devez vous faire examiner par un gynécologue (femmes) ou un urologue/andrologue (hommes), même en l'absence de symptômes. Un tel examen est particulièrement important pour les personnes ayant eu des cas de cancer dans leur famille, ce qui indique une prédisposition à ce cancer.

- Nous recommandons d'être plus prudent dans le choix de son partenaire sexuel. Privilégiez un partenaire fiable et discret, plutôt que de nombreux partenaires douteux. Il est important de garder à l'esprit qu'une personne peut ne même pas soupçonner sa maladie, mais être déjà une source de danger en étant porteuse du virus. Par exemple, les femmes ne peuvent pas visualiser l'état de la muqueuse des organes génitaux internes, ce qui signifie que même l'apparition de condylomes internes peut passer inaperçue pendant longtemps. De plus, un homme, même en l'absence de manifestations externes, doit comprendre qu'un partenaire immunodéprimé représente un facteur de risque d'infection, car un seul virion peut se reproduire ultérieurement en un grand nombre de clones.

- Si l'un des partenaires sexuels est porteur du VPH 18 ou 16, mais que l'infection s'aggrave, il doit limiter ses rapports sexuels jusqu'à la disparition des signes. À l'avenir, il est recommandé d'utiliser un moyen de protection fiable contre diverses infections, comme le préservatif. La question de savoir si le préservatif peut retarder complètement la propagation de l'infection se pose toujours, mais le risque d'infection est bien moindre, ce qui est également important.

- L'hygiène intime avant et après les rapports sexuels est également considérée comme une mesure préventive contre les infections. Cela s'applique non seulement aux virus, mais aussi aux infections tout aussi dangereuses qui provoquent des maladies sexuellement transmissibles.

- Une immunité forte est essentielle à la santé de l'organisme. En effet, si notre système immunitaire fonctionne correctement, il peut nous protéger de divers problèmes. Même si des papillomavirus hautement oncogènes parviennent à pénétrer profondément dans les tissus, le système immunitaire les empêchera de se multiplier et de provoquer des processus pathologiques. Toute infection ne peut être active dans l'organisme que dans un contexte d'immunité affaiblie. Il est donc primordial de veiller à la santé de notre système immunitaire.

Une bonne nutrition, un mode de vie sain et actif, l'abandon des mauvaises habitudes, des procédures de durcissement, un traitement rapide de toutes les maladies pour éviter qu'elles ne deviennent chroniques, ce qui affecte gravement le système immunitaire - c'est la clé d'une forte immunité et de la prévention des maladies virales de toute étiologie.

- Le stress étant considéré comme un facteur puissant qui affaiblit les défenses de l'organisme, il est essentiel d'apprendre à réagir correctement aux situations stressantes. Si une personne ne parvient pas à gérer ses émotions par elle-même, il n'est jamais dommage de faire appel à un spécialiste, un psychologue, une pratique pratiquée depuis longtemps à l'étranger, mais qui n'est pas encore à la mode chez nous.

- La vaccination est l'un des moyens les plus fiables de prévenir de nombreuses infections. De nombreux vaccins ont été inventés pour diverses maladies, et l'infection par le papillomavirus ne fait pas exception. Si auparavant le vaccin agissait principalement contre les VPH de types 6 et 11, il existe aujourd'hui plusieurs vaccins capables de prévenir l'infection par les VPH hautement oncogènes de types 16 et 18.

Examinons plus en détail la vaccination, qui doit être comprise non pas comme une mesure thérapeutique, mais comme une mesure préventive contre les infections virales. À l'étranger, cette pratique est déjà largement répandue. Par exemple, en Finlande, la vaccination contre le VPH est obligatoire pour toutes les filles de 10 ans.

Dans notre pays, la vaccination est volontaire. Les médecins ne peuvent proposer qu'une telle mesure préventive, et la personne concernée décide elle-même si elle peut se permettre le vaccin, dont le coût est de 750 hryvnias et plus.

Aujourd'hui, les médecins proposent principalement à nos compatriotes deux types de vaccins permettant de prévenir l'infection par les principaux types de papillomavirus responsables de l'apparition de néoplasmes sur les muqueuses génitales (6, 11, 16 et 18). Il s'agit du vaccin « Gardasil » et de son équivalent moins cher « Cervarix ».

Le traitement préventif comprend trois injections. L'intervalle entre la première et la deuxième vaccination est d'un mois. La troisième injection est administrée six mois après la première. L'intervention dure environ une heure, pendant laquelle les médecins administrent l'injection et observent la réaction du patient. La vaccination des enfants de moins de 18 ans est effectuée uniquement en présence de leurs parents. Après un traitement complet, le patient reste protégé pendant 3 à 6 ans, quel que soit son âge.

Les fabricants de vaccins recommandent de commencer la vaccination à l'âge de 9-10 ans, comme indiqué dans la notice d'emballage. Cependant, les médecins estiment que cette mesure sera pertinente pour toutes les filles, les jeunes femmes et les femmes âgées de 9 à 26 ans, ainsi que pour les garçons âgés de 9 à 15-17 ans. S'ils le souhaitent, les hommes soucieux de leur santé peuvent également se faire vacciner dès leur plus jeune âge (vaccin Gardasil). L'efficacité des deux vaccins est d'environ 99 %.

Il convient de préciser que si l'infection est déjà présente dans l'organisme, la vaccination ne sera d'aucune utilité, car elle n'influence pas l'évolution de la maladie. Le traitement d'une infection virale doit être effectué avec d'autres médicaments prévus à cet effet. La vaccination est une mesure préventive efficace.

Mais cette mesure a ses inconvénients. Les adolescents vaccinés commencent à se sentir invulnérables, négligent les mesures contraceptives de base (on parle notamment de préservatifs), se soucient peu de la santé de leur partenaire sexuel, « collectionnent » leurs partenaires sexuels, etc., pensant qu'ils ne courent aucun danger. Avec le temps, ce comportement peut devenir une habitude, mais le vaccin a une durée d'action limitée, et les médecins donnent généralement une garantie de 99 % sur 3 ans. De plus, un tel comportement sexuel inconsidéré peut entraîner une infection par le papillomavirus.

Prévoir

Le pronostic des maladies causées par une infection à papillomavirus dépend de nombreux facteurs, les principaux étant la prédisposition héréditaire et le contexte hormonal. Ceci est particulièrement pertinent chez les femmes présentant une altération de la synthèse de l'œstrogène et de son métabolisme. Plus l'infection est détectée tôt, plus il est facile de prévenir les conséquences désagréables et dangereuses de sa reproduction.

Même si le patient présente déjà des symptômes externes, il n'y a pas lieu de paniquer. Premièrement, en l'absence d'infection par le VIH, la maladie régresse même avec la prise d'immunomodulateurs, surtout si les condylomes et les verrues anogénitales formés sont traités au préalable. Le pronostic est plus sombre chez les personnes immunodéprimées, car leur organisme est tout simplement incapable de combattre l'infection; toute maladie infectieuse chez ces patients entraîne donc des complications.

Deuxièmement, l'apparition de condylomes ou le développement de processus dysplasiques dans l'utérus lui-même n'indique pas un cancer. En général, il faut au moins cinq ans avant qu'une tumeur bénigne ne se transforme en tumeur maligne. Durant cette période, plusieurs traitements peuvent être suivis avec succès, ce qui permet d'éviter de telles conséquences dangereuses.

C'est une autre histoire si une femme ne consulte pas de médecin pendant 5 à 10 ans après avoir contracté une infection à papillomavirus et que la maladie progresse. Cependant, il y a un point important à souligner: le risque de cancer du col de l'utérus est souvent surestimé. Si la maladie est détectée au premier stade, le taux de survie est alors de 90 à 92 %, ce qui est nettement supérieur à celui de nombreux autres cancers. En revanche, au troisième stade, les chances de succès du traitement sont déjà divisées par trois.

Il faut dire que les femmes (et les hommes) ont le temps de prévenir les complications possibles du VPH 18. Le processus n'évolue pas rapidement, ce qui signifie qu'il est toujours possible de l'arrêter avant l'apparition de conséquences fâcheuses. Et bien qu'il soit très difficile d'éliminer le virus de l'organisme, il existe toujours un moyen d'en minimiser les effets négatifs.

Un peu d'histoire

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'humanité était désemparée. Des gens tombaient malades et mouraient, mais les médecins ne parvenaient pas à comprendre la cause de l'apparition de nouvelles maladies, incurables avec les médicaments de l'époque. Certains mouraient de la grippe, tandis que d'étranges excroissances pointues apparaissaient sur le corps d'autres. Les médecins ne parvenaient pas à déterminer la cause de ces pathologies, les études de laboratoire de l'époque ne permettant pas d'identifier l'agent pathogène.

Et cet agent pathogène insaisissable s'est avéré être un virus. Ce terme était utilisé pour décrire des particules microscopiques, dont la taille s'est avérée cent fois inférieure à celle d'une cellule bactérienne. Ils ont été découverts par le scientifique russe Dmitri Iosifovitch Ivanovski en 1892, bien que le nom de cette nouvelle forme de vie ait été donné un peu plus tard.

Depuis lors, des progrès scientifiques importants ont commencé à se manifester, ce que l'on appelait déjà la virologie au XXe siècle. C'est au cours de ce siècle que de nombreux virus ont été découverts, responsables de la fièvre jaune, de la variole, de la poliomyélite, des infections virales respiratoires aiguës et de la grippe, de l'infection par le VIH, du cancer, etc.

Il faut dire que l'humanité n'a découvert l'infection à papillomavirus qu'à partir du XIXe siècle. On trouve des mentions de condylomes et de verrues dans les ouvrages des médecins grecs de l'Antiquité (Ier siècle av. J.-C.). Il y était également mentionné que la maladie se transmettait sexuellement. Cependant, l'agent causal des condylomes lui-même n'a été identifié que deux décennies plus tard.

Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que l'on a découvert que la cause des excroissances verruqueuses sur la peau et les muqueuses était un virus, lorsque ces particules microscopiques ont été isolées de verrues, puis de papillomes se formant sur la muqueuse génitale. Le papillomavirus a été isolé pour la première fois en 1933 grâce au virologue américain Richard Shope.

Les progrès de la virologie en tant que science ont montré qu'il n'existe pas un, mais plusieurs types de VPH. On les appelle VPH 6, VPH 18, VPH 35, VPH 69, etc. Certains types, une fois introduits dans l'organisme humain, s'y installent, mais ne se manifestent pas. Nous en sommes presque tous porteurs, sans pour autant nous douter d'en être porteurs. D'autres types peuvent être qualifiés non seulement de parasites, mais aussi d'ennemis de l'homme, car ils sont capables de provoquer les maladies les plus dangereuses.