Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Méthodes de diagnostic fonctionnel en gynécologie

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les méthodes de diagnostic fonctionnel en gynécologie permettent de diagnostiquer les dysfonctionnements du système reproducteur et sont également importantes pour surveiller les résultats de la thérapie fonctionnelle.

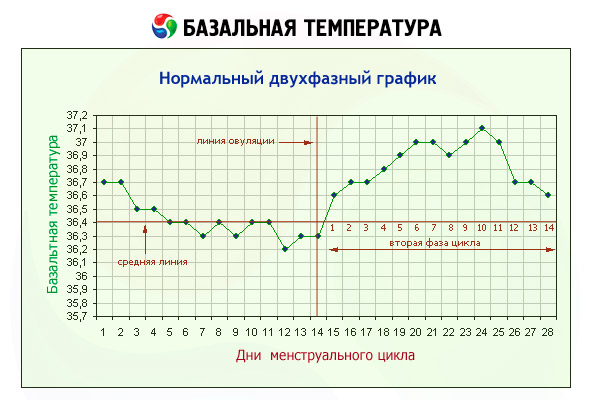

Mesure de la température basale

Le test repose sur l'effet hyperthermique de la progestérone. Cette dernière agit directement sur le centre de thermorégulation situé dans l'hypothalamus. Ainsi, une augmentation de la sécrétion de progestérone au cours de la seconde moitié du cycle menstruel normal entraîne une augmentation de la température basale de 0,4 à 0,8 °C. Une température biphasique persistante indique l'ovulation et la présence d'un corps jaune fonctionnellement actif.

La température basale est mesurée avec le même thermomètre le matin à jeun, sans se lever, pendant 10 minutes. Les données obtenues sont présentées sous forme graphique. Dans toutes les variantes de variations normales de la température basale pendant la phase folliculaire du cycle, elle est inférieure à 37 °C et, après l'ovulation, elle atteint 37,1-37,3 °C, rarement 37,6 °C.

Le plus souvent, avant que la température ne commence à augmenter, une diminution à court terme (0,3-0,4°) est observée, ce qui correspond dans le temps à l'ovulation. 1 à 2 jours avant le début des règles, la température basale diminue à nouveau.

Pour établir la nature de la courbe de température, il est nécessaire de mesurer la température pendant 3 cycles menstruels. Une augmentation de 0,2 à 0,3 °C de la température basale au cours de la deuxième phase du cycle indique une insuffisance du corps jaune. Une augmentation rapide de la température 2 à 3 jours avant le début des règles est associée à une insuffisance de progestérone et d'œstrogènes. Une température monophasique comprise entre 36,5 et 36,9 °C, avec de légères fluctuations, indique un cycle anovulatoire. Une augmentation persistante de la température entre 37,2 et 37,4 °C pendant 18 jours ou plus, ou 7 jours après un retard des règles suivantes avec un cycle menstruel régulier, peut indiquer une grossesse. Lors d'une grossesse normale, la température basale reste élevée pendant les 4 premiers mois. Une baisse de la température indique souvent un risque d'interruption de grossesse. Lors de la réalisation de ce test, il convient de rappeler que la température basale peut augmenter en cas d'infections chroniques, ainsi qu'en cas de modifications pathologiques des parties supérieures du système nerveux central, d'hyperthyroïdie.

La température basale, ou rectale (dans le rectum), est mesurée quotidiennement par la femme, sans se lever, pendant 10 minutes, tout au long du cycle menstruel. Chez une femme en bonne santé, la température basale varie selon la phase du cycle menstruel. Lors d'un cycle ovulatoire avec une première et une deuxième phase complètes, la température basale augmente de 0,5 °C immédiatement après l'ovulation et se maintient à ce niveau pendant 12 à 14 jours. Cette augmentation est due à l'effet thermogénique de la progestérone sur le centre de thermorégulation.

Pour établir la nature de la courbe de température, il est nécessaire de mesurer la température basale sur 3 cycles.

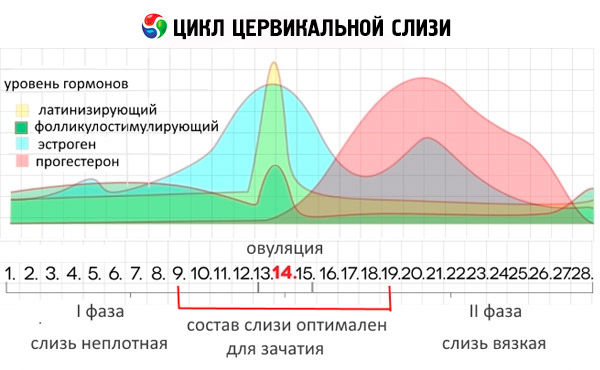

Examen de la glaire cervicale

Au cours d'un cycle menstruel normal, les propriétés physicochimiques de la glaire cervicale et sa quantité subissent des modifications caractéristiques (de 60 mg/jour au début de la phase folliculaire à 700 mg/jour pendant l'ovulation). À ce stade, l'activité de certaines enzymes de la glaire cervicale augmente et sa fluidité apparaît, associée à une diminution de sa viscosité. Les phénomènes de pupille, de fougère et de tension de la glaire cervicale reposent sur les modifications de la sécrétion et du pouvoir réfractif de la glaire cervicale.

Le phénomène pupillaire est associé à des variations de la quantité de glaire en fonction de la saturation hormonale et du tonus du col de l'utérus. Aux 8e et 9e jours du cycle menstruel, une glaire transparente et vitreuse apparaît dans l'orifice externe élargi du canal cervical. Lorsqu'un faisceau lumineux est dirigé sur l'orifice externe contenant une goutte de glaire, celle-ci apparaît sombre et ressemble à une pupille. La quantité de glaire sécrétée et le diamètre de l'orifice externe augmentent progressivement, atteignant un maximum lors de l'ovulation, puis diminuent jusqu'à des valeurs minimales en fin de phase lutéale.

Le test est évalué sur une échelle en trois points:

- présence d'une tache sombre - 1 point (+) - phase folliculaire précoce;

- la présence d'une tache sombre - 0,2-0,25 cm - 2 points (++) - phase folliculaire moyenne;

- la présence d'une tache sombre - 0,3-0,35 cm - 3 points (+++) - ovulation (production maximale d'œstrogènes).

Après l'ovulation, avec une diminution de la sécrétion d'œstrogènes, le symptôme pupillaire s'affaiblit progressivement et disparaît vers le 20e au 23e jour du cycle menstruel.

La présence d'un phénomène pupillaire faiblement exprimé pendant le cycle menstruel indique une hypoestrogénie, son maintien pendant le cycle à un niveau élevé (3 points) indique une hyperestrogénie, et à un niveau de 2 à 3 points indique une insuffisance de la fonction du corps jaune. En cas d'érosion, d'endocervicite ou de ruptures anciennes du col de l'utérus, le test n'est pas typique.

Le phénomène de fougère (test d'arborisation) repose sur la capacité de la glaire cervicale à former des cristaux lorsqu'elle est séchée. La cristallisation serait due à des modifications des propriétés physicochimiques de la glaire sous l'influence des œstrogènes (interaction du chlorure de sodium avec les polysaccharides, les colloïdes et la mucine, et modification du pH de la glaire).

Le matériel est prélevé à l'aide d'une pince anatomique insérée dans le canal cervical à une profondeur de 0,5 cm. La goutte de mucus obtenue est transférée sur une lame de verre et séchée. L'évaluation est réalisée au microscope à faible grossissement. Un motif foliaire clair est déjà visible à 2 points (++), et à 3 points (+++), des cristaux forment de grandes feuilles s'étendant à un angle de 90° et dotées de tiges épaisses. Lorsque le corps jaune fonctionne pleinement pendant la phase lutéale du cycle, le phénomène de fougère disparaît progressivement. La présence de ce phénomène tout au long du cycle menstruel indique une sécrétion élevée d'œstrogènes et l'absence de phase lutéale (cycle anovulatoire avec persistance folliculaire). Son absence à l'examen peut indiquer un déficit en œstrogènes.

Tension de la glaire cervicale: variations au cours du cycle menstruel. Son maximum coïncide avec la production maximale d'œstrogènes pendant l'ovulation. La glaire est recueillie à l'aide d'une pince insérée dans le canal cervical. L'instrument est ensuite retiré et la tension est déterminée en écartant délicatement les branches. La glaire est étirée pour former un fil dont la longueur est mesurée en centimètres. Plus la production d'œstrogènes est élevée, plus le fil est long. Le test est évalué selon un système en trois points:

- 1 point (+) - longueur du fil jusqu'à 6 cm;

- 2 points (++) - longueur du fil 8-10 cm;

- 3 points (+++) - longueur du fil 15-20 cm.

À trois moments, la production maximale d'œstrogènes est observée (pendant l'ovulation). En phase lutéale du cycle, la tension de la glaire diminue à nouveau.

Symptôme d'étirement de la glaire cervicale

Le symptôme d'étirement de la glaire cervicale dépend de la production d'œstrogènes par les ovaires. À l'aide d'une pince à épiler, prélevez la glaire cervicale, écartez les branches et mesurez la longueur du filament muqueux. L'étirement maximal du filament muqueux se produit au moment de l'ovulation et atteint 10 à 12 cm.