Expert médical de l'article

Nouvelles publications

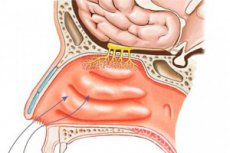

Examen de l'organe olfactif

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'étude de la fonction olfactive est essentielle car elle constitue une méthode très efficace pour diagnostiquer les maladies du SNP et du SNC. Nombre d'anosmies dites essentielles ou parosmies peuvent être associées à certaines maladies organiques des structures intracrâniennes, directement ou indirectement liées aux centres olfactifs et à leurs conducteurs. Souvent, des troubles olfactifs, le plus souvent unilatéraux (par exemple, une hyposmie objective ou des hallucinations olfactives), peuvent se manifester parmi les premiers symptômes d'une maladie intracrânienne. Dans ce contexte, l'évaluation quantitative de la fonction olfactive est la méthode la plus efficace, permettant d'évaluer la dynamique de l'état pathologique et l'efficacité du traitement.

Anamnèse

Le patient est interrogé selon le schéma généralement admis. On recherche les signes d'altération de l'odorat: diminution, absence, perception accrue; si les odeurs provoquent des associations ou une parosmie (par exemple, l'odeur d'une substance donnée est perçue comme celle d'une autre substance inconnue). On cherche également à savoir si certaines odeurs provoquent un bronchospasme, des palpitations ou des réactions végétatives. On précise le moment d'apparition des troubles olfactifs, leur périodicité ou leur continuité, leur dynamique et leur cause possible. On précise également la nature des maladies, antérieures ou lointaines, leur gravité, les signes qui les ont accompagnées (traumatismes, accidents vasculaires cérébraux aigus, maladies infectieuses, intoxications), ainsi que la nature de la profession et la présence de risques professionnels (vapeurs de liquides agressifs et toxiques, aérosols, fumées et poussières dans la pièce).

Toutes les méthodes d'examen olfactif sont classées en deux catégories: subjective, objective et indirecte. En pratique clinique courante, on utilise principalement des méthodes subjectives, basées sur la présentation d'une substance d'essai au sujet et son rapport verbal (« oui », « non », « oui, mais je ne peux pas déterminer », etc.).

Les méthodes objectives indirectes reposent sur l'enregistrement objectif des réactions olfactives-végétatives qui surviennent en réponse à l'activation des systèmes de projection des centres olfactifs sous-corticaux et de leurs connexions avec les structures souches et l'hypothalamus. Ces réactions peuvent inclure des modifications du rythme cardiaque, des changements de phase du cycle respiratoire, des modifications de la fréquence respiratoire, des réflexes olfacto-nupillaires, des modifications de la réponse galvanique cutanée, etc. Lors de l'utilisation de ces méthodes, les signes indirects du fonctionnement de l'organe olfactif sont les réactions végétatives indiquées, réalisées par la voie réflexe: « récepteur - bulbe olfactif - centres olfactifs sous-corticaux ». Cependant, la présence de ces réactions n'est pas un indicateur absolu du fonctionnement normal de l'analyseur olfactif, car les perturbations isolées qui se produisent dans la zone corticale du troisième neutron, tout en affectant la fonction corticale de l'analyseur (perception, reconnaissance, différenciation), peuvent ne pas affecter l'apparition de réactions végétatives, dont la commutation se produit en dessous du niveau de dommage (avant le troisième neutron).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

Les méthodes objectives sont basées sur l’enregistrement ECoG et EEG.

L'ECoG est utilisé en expérimentation animale ou en neurochirurgie. Des électrodes sont placées sur la zone olfactive du cortex cérébral pour l'enregistrement des biopotentiels. En EEG, les électrodes sont placées sur les projections cutanées des zones corticales de l'analyseur olfactif, situées dans les sections temporo-basales de l'hypnocampe. Cependant, les résultats de ces études doivent également être considérés avec une certaine prudence. Ce n'est que lorsque les potentiels ECoG sont synchronisés avec la stimulation olfactive et correspondent aux oscillations typiques que l'on peut affirmer que la voie réflexe « récepteur-cortex » fonctionne. Cependant, même dans ce cas, la question de l'aspect qualitatif de la perception reste ouverte, par exemple dans le cas de la parosmie. Les méthodes d'évaluation de la fonction olfactive par ECoG et EEG présentent un intérêt certain pour l'examen complet des patients présentant des processus volumétriques dans la région pariéto-occipito-temporale.

Toutes les méthodes d'examen olfactif sont divisées en deux catégories: qualitative et quantitative. L'examen qualitatif consiste à exposer le VP à proximité immédiate d'une narine, puis de l'autre. Le patient est alors invité à renifler activement et à répondre s'il perçoit une odeur et, si oui, de quelle odeur il s'agit. Pour réaliser cet examen, divers auteurs ont proposé des kits de différents VP. Ces derniers sont utilisés sous forme de solutions placées dans des flacons foncés à bouchon rodé; les flacons sont numérotés, indiquant les VP correspondantes.

Ainsi, NS Blagoveshchenskaya (1990) rapporte l'ensemble de W. Bornstein (1929), composé de huit PV, classés séquentiellement du plus faible (n° 1) au plus fort (n° 8): savon de lessive, eau de rose, eau d'amande amère, goudron, térébenthine (ces substances agissent principalement sur le nerf olfactif), solution d'ammoniaque, acide acétique (agissent sur les nerfs olfactif et trijumeau), n° 8 – chloroforme (agit sur les nerfs olfactif et glossopharyngien). L'utilisation de PV exerçant une action différenciée sur les nerfs olfactif, trijumeau et glossopharyngien présente une certaine valeur diagnostique, car avec un nerf olfactif complètement désactivé, le patient percevra toujours les « odeurs » agissant sur les nerfs V et IX, mais sous une forme considérablement affaiblie et déformée.

À une époque, l'ensemble odorimétrique de V.I. Voyachek était largement utilisé. Dans sa version originale, il comprenait quatre VP de concentration croissante: solution d'acide acétique à 0,5 % (faible odeur); éthanol pur (odeur moyenne); teinture de valériane (forte odeur); solution d'ammoniaque (odeur très forte). Plus tard, de l'essence (pour le personnel technique peu familier avec l'odeur de la valériane) et de l'eau distillée (témoin) ont été ajoutées à cet ensemble.

L'essence, en tant que substance la plus volatile et la plus « pénétrante » de l'ensemble, a été placée par V.I. Voyachek sous le numéro 6. En l'absence de sa perception, le sens de l'odorat doit être considéré comme complètement éteint.

La bonne conduite d'une étude olfactive qualitative nécessite une certaine standardisation de l'expérience: exclure la possibilité que des vapeurs olfactives pénètrent dans la moitié non examinée du nez; réaliser une évaluation olfactive à l'inspiration en apnée afin d'exclure la pénétration de vapeurs olfactives rétrogrades dans l'autre moitié du nez à l'expiration. Un morceau de papier filtre de 0,3 x 1 cm, fixé dans la fente d'une attelle et imbibé d'une solution olfactive, est placé dans une narine, obturant l'autre. Le patient est invité à inspirer légèrement par le nez, à retenir sa respiration pendant 3 à 4 secondes et à déterminer l'odeur perçue. Les résultats de l'étude sont évalués selon un système à 5 degrés, en fonction des odeurs perçues par le sujet:

- Degré I - le sujet identifie l'odeur la plus faible - n° 1;

- II degré - les odeurs n° 2, 3, 4, 6 sont perçues;

- III degré - les odeurs n° 3, 4, 6 sont perçues;

- Degré IV - les odeurs n° 4, 6 sont perçues;

- Niveau V - seule l'odeur n°6 est perçue.

Si aucune des odeurs n’est perçue, un diagnostic d’ anosmie est alors posé.

En cas d' hyposmie, sa cause mécanique est exclue. Pour ce faire, examinez attentivement les fosses nasales supérieures et, si nécessaire, traitez-les par une lubrification unique de la muqueuse avec une solution de chlorure d'adrénaline 1:1000 (sans anesthésie!) et, après 5 minutes, effectuez un nouvel examen. L'apparition ou l'amélioration de l'odorat après cette procédure indique la présence d'une hyposmie « mécanique ».

L'étude quantitative de la fonction olfactive consiste à déterminer le seuil de perception et le seuil de reconnaissance. Pour ce faire, on utilise des VP olfactifs, trigéminaux et mixtes. Le principe de la méthode consiste à doser le volume d'air contenant les VP à concentration constante, ou à augmenter progressivement la concentration de VP jusqu'à l'obtention du seuil de perception.

La méthode d'étude quantitative de l'olfaction est appelée olfactométrie, et les appareils qui la mettent en œuvre sont appelés olfactomètres. Les olfactomètres de Zwaardemaker et d'Elsberg-Levi en sont des exemples classiques. À la fin du XIXe siècle, H. Zwaardemaker a conçu un olfactomètre dont le principe de fonctionnement est le suivant: le tube d'échantillonnage est placé à l'intérieur d'un cylindre entièrement constitué de PV dense, recouvert de verre à l'extérieur pour empêcher sa sublimation dans l'environnement. Lorsque l'extrémité distale du tube dépasse du cylindre, les vapeurs de PV n'y pénètrent pas.

Lorsque le tube est aspiré dans le cylindre, la quantité de PV qui y pénètre dépend de la distance entre le tube et l'extrémité du cylindre, c'est-à-dire du volume de PV pouvant y pénétrer. L'inconvénient de cette méthode est l'inhalation active incontrôlée du sujet. La méthode par impulsion (injection) d'Elsberg-Levy ne présente pas cet inconvénient.

L'olfactomètre Elsberg est un flacon contenant une solution d'alcool polyvinylique, hermétiquement fermé par un bouchon en caoutchouc. On y insère deux tubes en verre (un court et un long) munis de tuyaux en caoutchouc à leurs extrémités. Le tuyau du tube long est fermé par un robinet ou une pince. Le tuyau du tube court se divise en deux tubes munis d'olives à leurs extrémités. L'air est introduit dans le flacon par le tube long à l'aide d'une seringue munie d'un embout, ce qui déplace les vapeurs d'alcool polyvinylique à travers le tube court et les olives. Le principe de l'injection d'alcool polyvinylique par injecteur a été utilisé dans l'olfactomètre de NS Melnikova et LB Daynyak (1959). Au cours des années suivantes, divers modèles plus avancés d'olfactomètres à dosage électromécanique et électronique de la vapeur d'eau, dotés d'un système complexe de conditionnement du mélange odorant par la température, l'humidité et la concentration de vapeur selon différents modes d'alimentation (intermittent, continu, croissant, décroissant) ont été développés.

Une étude quantitative de la fonction olfactive peut être réalisée de manière extrêmement simple à l'aide d'un papier filtre et d'une concentration croissante d'une substance, par exemple une solution d'alcool éthylique à 0,2-0,5 %, une solution d'acide acétique à 0,2-0,9 %, etc. Pour ce faire, il est possible de doser le volume d'air saturé de vapeurs olfactives provenant de la solution à l'aide d'une seringue d'injection (une variante de la méthode d'Elsberg-Levi) en aspirant cet air dans la seringue (10 ou 20 ml), puis en l'introduisant dans la cavité nasale à raison de 1, 2, 3 ml, etc., jusqu'à l'apparition d'une odeur. Cette dernière méthode est simple, fiable et ne nécessite pratiquement aucun coût matériel. Pour construire un tel dispositif, il faut un flacon rempli au tiers d'une solution de vinaigre de table, un bouchon en caoutchouc muni de deux tubes en verre sur lesquels sont fixés deux tuyaux en caoutchouc munis de colliers de serrage, et un récipient contenant un échantillon de liquide. Une seringue insérée fermement dans l'un des tuyaux et un fin cathéter en caoutchouc permettent d'introduire dans le nez l'air prélevé dans un flacon contenant des vapeurs de vinaigre. Avant l'aspiration finale, deux ou trois aspirations sont réalisées à l'aide d'une seringue pour remplir le tube de sortie de vapeurs de vinaigre. L'extrémité en verre du tube d'aspiration, insérée dans la cavité du flacon, doit être placée nettement plus bas que l'extrémité du second tube, sans toutefois toucher le liquide. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet une introduction forcée et dosée de PV dans la cavité nasale, jusqu'à la fente olfactive, ce qui élimine la force d'inhalation incontrôlée des méthodes sans introduction forcée de PV.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Comment examiner?