Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Les paracoccidies sont les agents responsables de la paracoccidioïdose.

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La paracoccidioïdomycose (synonymes: blastomycose sud-américaine, syndrome de Lutz-Splendore-Almeida) est une mycose chronique caractérisée par des lésions des poumons, de la peau, des muqueuses buccales et nasales, une évolution progressive et le développement d'une forme disséminée de la maladie. L'agent causal est Paracoccidioides braziliensis.

[ 1 ]

[ 1 ]

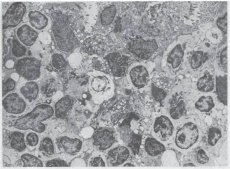

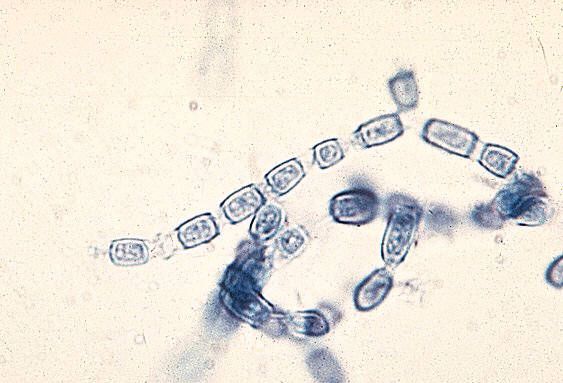

Morphologie des paracoccidies

Champignon dimorphe qui forme une phase levure à 37 °C. Les cellules de levure sont grandes (10 à 60 µm) et présentent de multiples bourgeons de 2 à 10 µm de diamètre. Le mycélium du champignon est fin, cloisonné et forme des chlamydospores. Les microconidies mesurent 2 à 3 µm.

Propriétés culturelles des paracoccidies

Le champignon est peu exigeant en substrat nutritif et se multiplie activement dans les sols stériles, les particules végétales et l'eau. Sur substrats naturels (extrait de levure, extrait de sol), on observe une sporulation intense. À 25 °C, il se développe en formant des hyphes hyalins, et à 37 °C, il forme de grandes cellules de levure sphériques comportant de nombreuses cellules bourgeonnantes, ce qui donne à cette structure l'aspect caractéristique d'un « gouvernail de mer ».

Activité biochimique des paracoccidies

Lorsque les cellules de levure sont cultivées dans un milieu nutritif, un métabolite fongicide s'accumule, dont la structure chimique est similaire à celle du phénol et de l'acide benzoïque, provoquant une dénaturation des protéines.

Structure antigénique des paracoccidies

Lorsqu'elle est cultivée en milieu liquide pendant 3 jours, la forme mycélienne produit les exoantigènes 1, 2, 3, qui peuvent être déterminés par immunodiffusion en gel.

Niche écologique des paracoccidies

Sol des zones endémiques d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, mais aussi du Mexique et du Costa Rica.

Persistance environnementale des paracoccidies

La phase levure est instable dans le milieu extérieur. Le mycélium résiste aux variations de pH, aux fluctuations de température et au dessèchement. Il est très sensible à l'action antagoniste de la microflore naturelle du milieu.

Sensibilité aux antibiotiques

Les paracoccidies sont sensibles au kétoconazole, à l’itraconazole, à l’amphotéricine B, au triméthoprime/sulfaméthoxazole.

Sensibilité aux antiseptiques et aux désinfectants

Les paracoccidies sont sensibles à l’action des antiseptiques et des désinfectants couramment utilisés.

Pathogénèse de la paracoccidioïdose

L'infection se produit par l'intermédiaire de microconidies. Les lésions sont localisées sur la peau, les muqueuses de la cornée, du nez et des poumons. Les lésions cutanées sont de nature ulcéreuse, avec une alternance de zones de suppuration et de cicatrices. En cas de dissémination, les os, les glandes surrénales, le foie, le cerveau, la peau et les muqueuses sont touchés. Chez tous les patients, la rate est impliquée dans le processus inflammatoire.

Immunité cellulaire. Son intensité et sa durée n'ont pas été étudiées.

Épidémiologie de la paracoccidioïdose

La source de l'agent infectieux est le sol des zones endémiques. Le mécanisme de transmission est aérien et la voie de transmission est aérienne et poussiéreuse. La sensibilité de la population est inconnue; les résidents ruraux sont majoritaires parmi les personnes infectées. Les patients sont sans danger pour les autres.

Symptômes de la paracoccidioïdose

Seules les personnes tombent malades. Des ulcères indolores se forment sur la muqueuse buccale ou nasale. Les lésions sont généralement multiples; les lésions pustuleuses isolées ou les abcès sous-cutanés sont plus rares. Les lésions ulcéreuses de la peau et des muqueuses s'accompagnent d'une augmentation des ganglions lymphatiques régionaux. Les lésions pulmonaires s'accompagnent de symptômes tels que: toux, douleurs thoraciques, formation d'infiltrats.

Diagnostic en laboratoire de la paracoccidioïdomycose

Les matériaux examinés comprennent le pus, le liquide céphalo-rachidien, les expectorations, l’urine et la ponction des ganglions lymphatiques.

L'examen microscopique consiste à étudier des frottis natifs ou colorés aux colorations de Gram, Romanovsky-Giemsa ou autres, provenant du matériel examiné. Les cellules fongiques sont de grande taille, rondes ou ellipsoïdales, et présentent des parois épaisses. La cellule mère est entourée de petits bourgeons filles et ressemble à une couronne. Des cellules similaires sont également présentes dans des coupes de tissus. La morphologie de la phase levure est très caractéristique; la détection de telles cellules fongiques permet donc un diagnostic sans équivoque.

Pour isoler une culture pure, le matériel est ensemencé sur des milieux nutritifs contenant des glucides, de la gélose au sang et au sérum, puis incubé à 25-30 et 37 °C pour obtenir respectivement des colonies mycéliennes et de levures. Le pathogène se développe lentement, formant des colonies ressemblant à des colonies de levures après 3 semaines.

Le bio-essai est réalisé sur des souris ou des cobayes, en les infectant par voie intrapéritonéale avec le matériel à tester et en isolant une culture pure de leurs organes internes.

Les tests sérologiques déterminent les anticorps dans le sérum des patients par RP, ELISA ou RSC, en particulier aux stades avancés de la maladie. Le RP et le RSC ont une valeur diagnostique.

Un test d’allergie est réalisé avec un allergène provenant de la forme tissulaire du champignon.