Le foie

Le foie (hépar) est la plus grande glande, a une consistance molle, couleur brun rougeâtre. La longueur du foie chez l'adulte de 20 à 30 cm, largeur - 10-21 cm, hauteur varie de 7 à 15 cm, poids du foie, le foie est égale 1400-1800 impliquée dans le métabolisme des protéines, glucides, lipides, vitamines ;. Effectue des fonctions de protection, de désinfection et autres. Dans la période utérine, le foie est également un organe hématopoïétique.

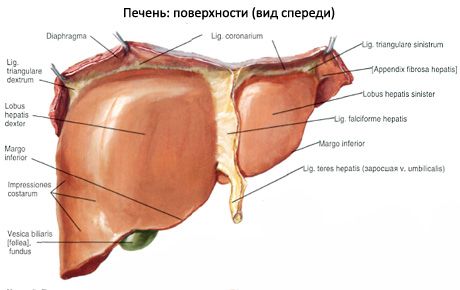

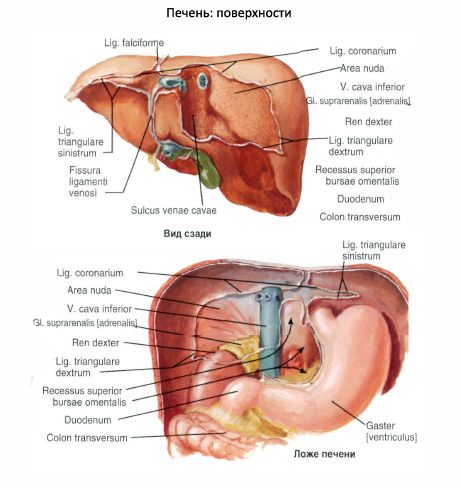

Le foie distingue les surfaces diaphragmatiques et viscérales. La surface diaphragmatique (fdcies diaphragmatica) est convexe, dirigée vers le haut et vers l'avant. La surface viscérale (facies visceralis) est aplatie, dirigée vers le bas et vers l'arrière, son relief est irrégulier du fait des organes internes adjacents au foie.

Avant, droite et gauche, les deux surfaces du foie convergent.

La marge inférieure (antérieure) du foie (margo inférieure) est aiguë, la marge postérieure du foie est arrondie.

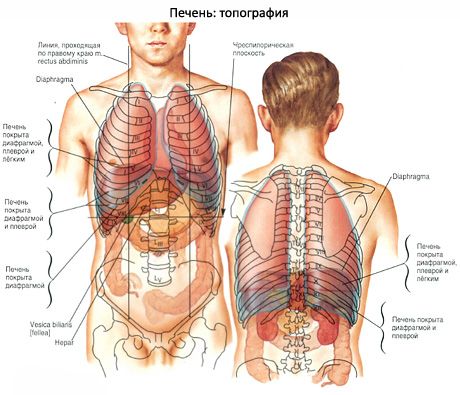

Le foie est situé dans l'hypochondre droit (principalement) et dans la région de l'épigastre. Dans les os du squelette (côtes et la colonne vertébrale) foie est projetée de sorte que la droite et l'avant de la ligne médiane claviculaire, le point le plus élevé du foie (lobe droit) est déterminée au niveau du cinquième espace intercostal. Le bord inférieur du foie à droite sous la ligne axillaire est déterminé au niveau du dixième espace intercostal. De plus, la limite inférieure passe en avant le long de l'arc costal droit. Au niveau de la ligne droite de la clavicule moyenne, la bordure inférieure du foie est au niveau de l'arcade costale, puis va de droite à gauche et vers le haut, en traversant l'épigastre. Au niveau VI du cartilage costal gauche, la bordure inférieure (la partie gauche du foie) traverse l'arc costal et à gauche du sternum se raccorde à la bordure supérieure du foie. Derrière et à droite (le long de la ligne scapulaire), la bordure du foie se situe au niveau entre le septième espace intercostal en haut et le bord supérieur de la côte XI en bas.

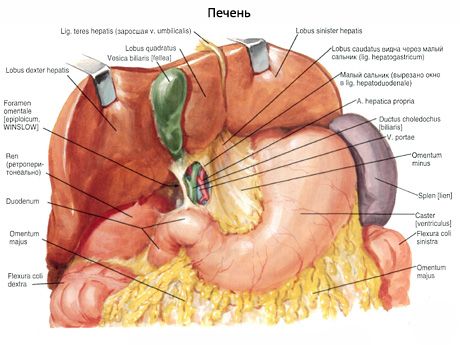

En haut, la surface du diaphragme est à droite et partiellement à gauche du dôme du diaphragme. En avant, le foie dans la partie supérieure jouxte la partie costale du diaphragme et au-dessous il à la paroi abdominale antérieure. Derrière le foie adjacente à la vertèbre thoracique X-XI, les jambes du diaphragme, l'œsophage abdominale, l'aorte, la glande surrénale droite. Au-dessous du foie en contact avec une partie de la partie cardiaque, le corps et pylorique de l'estomac, la partie supérieure du duodénum, et le rein droit, la glande surrénale droite, virage à droite et de droite du côlon transverse.

La surface du foie est lisse, brillante, couverte d'un péritoine, à l'exception d'une petite zone sur sa surface postérieure. Le péritoine, passant du diaphragme au foie, forme ce que l'on appelle les ligaments. ligament falciforme (lig.falciforme) du foie, située dans le plan sagittal, se prolonge à partir de la membrane et la paroi abdominale antérieure à la surface du diaphragme du foie. Situé dans le plan frontal ligament coronaire (de lig.coronarium), qui se raccorde au bord arrière du ligament de croissant. De chaque côté de la couronne forme une bande d'expansion, appelée droite et à gauche ligament triangulaire du foie (lig.triangulare dextrum et lig.triangulare sinistrum). Le bord libre inférieur est situé ligament rond foie ligament falciforme (lig.teres hepatis), ayant la forme d'un brin dense. C'est une veine ombilicale envahie qui relie le nombril au portail du foie. Objectif foie à la petite courbure de l'estomac et deux feuilles du péritoine dirigé vers la partie initiale du duodénum, les générateurs ( à gauche) faisceau hépato (lig.hepatogastricum) et ( à droite) faisceau hépato (lig.hepatoduodenale).

Sur la surface diaphragmatique du lobe gauche il y a une dépression cardiaque - une trace d'adhérence au foie du coeur (à travers le diaphragme).

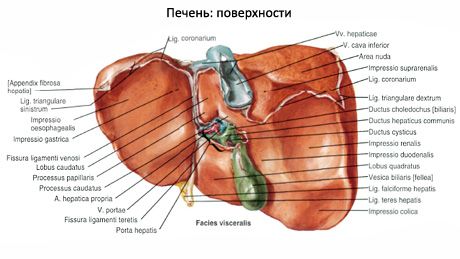

Anatomiquement dans le foie isolé deux proportion majeure de droite et de gauche (lobus hepatis dextre et lobus hepatis sinister). La limite entre les plus grands et les plus petits lobes hépatiques droite-gauche, à sa surface diaphragmatique du foie est le ligament falciforme. En limite de surface viscérale entre ces lobes est le ligament rond de foie de sillon avant et arrière - fente ligament veineux est situé dans le ligament veineux, qui est conduit veineux envahi, qui reliait la veine ombilicale fœtale de la veine cave inférieure.

Sur la face viscérale du foie, à droite de la rainure du ligament circulaire et de la fente du ligament veineux, il y a un sillon sagittal droit. En avant de cette rainure est élargie et forme une fossette de la vésicule biliaire (fossa vesicae biliaris, s.felleae), un sillon postérieur forme la veine cave inférieure (sulcus de veines caves). Entre les rainures sagittales droite et gauche se trouve un sillon transversal profond, appelé les portes du foie. La porte du foie (porta hepatis) est au niveau du bord postérieur de la fosse de la vésicule biliaire et de la fente du ligament circulaire. La porte du foie comprend la veine porte, sa propre artère hépatique, les nerfs; sortir un canal hépatique commun (foie parfois droit et gauche) et les vaisseaux lymphatiques.

Sur la face viscérale du foie, dans son lobe droit, on distingue deux petites zones: un carré et un lobe caudé. La fraction carrée (lobus quadratus) est délimitée à gauche par la fente du ligament circulaire, à droite - par la fosse de la vésicule biliaire, à l'arrière - par les portes du foie. Les queues (lobus caudatus) sont situées entre le cou du ligament veineux à gauche, le sillon de la veine cave inférieure à droite et les portes portail à l'avant. La part de hvostataya a deux processus. Le processus de la queue (processus caudatus) est situé entre les portes du foie et le sillon de la veine cave inférieure. Le processus cococephalique (processus papillaris) est également dirigé vers l'avant, il repose contre les portes du foie à côté du ligament du ligament veineux.

Sur la surface viscérale du foie, il y a des impressions du contact avec les organes internes. Sur la surface gauche viscérale il y a une impression gastrique (impressio gastrica). La partie postérieure du lobe gauche a une empreinte œsophagienne (impression œsophagienne). Sur le lobe carré et sur le site adjacent à la fosse de la vésicule biliaire, il y a une impression du duodénum (impressio duodenalis). A sa droite, sur le lobe droit, se distingue l'impression rénale (impressio renalis). Dépressions du rein gauche, près de la rainure de la veine cave inférieure, située indentation surrénale (Impressio suprarenalis) sur la surface viscérale long du bord inférieur de l'échancrure foie orienté colique (Impressio colica).

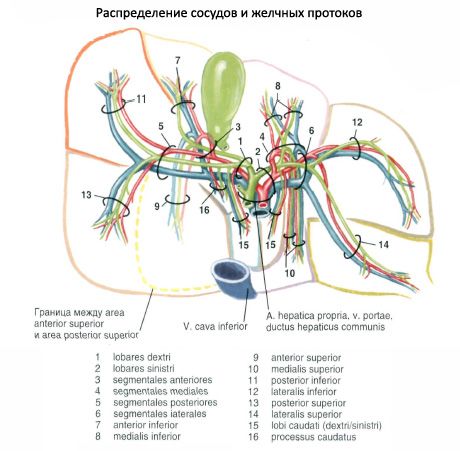

Dans le foie, 5 secteurs et 8 segments sont isolés. Le secteur est entendu comme le site du foie, qui est alimenté par la branche de la veine porte du second ordre et la branche de sa propre artère hépatique, également du second ordre. Une voie biliaire sectorielle émerge du secteur. Le segment du foie est une région du foie correspondant à la branche de la veine porte du troisième ordre, à partir de laquelle le canal biliaire segmentaire émerge. La numérotation des segments sur la surface viscérale est faite dans le sens de la rainure de la veine cave inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le lobe gauche il y a 1-4 segments, dans le segment droit il y a 5-8 segments.

Actions, secteurs et segments du foie

|

Part de |

Secteur |

Segment |

| Part gauche | Dorsale gauche |

I (CI)

|

| Latéral gauche |

II (CII)

|

|

| Paramédian de gauche |

W (CII) IV (CIV)

|

|

| Bon partage | Paramédian de droite |

V (CV), VIII (CVIII)

|

| Latéral droit |

VI (CVI), VII (CVII)

|

Le secteur dorsal gauche correspondant au premier segment hépatique (CI) comprend le lobe caudé et n'est visible que sur la surface viscérale et la partie postérieure du foie.

Le secteur latéral gauche (segment II-CII) englobe la région postérieure du lobe gauche du foie.

Le secteur paramédian gauche occupe une partie avant du lobe gauche du foie (segment III - CIII) et sa fraction carré (segment IV - CIV) avec une partie sur un organe parenchymateux surface du diaphragme de la bande, se rétrécissant en arrière (vers le fond de gorge de la veine cave).

Le secteur paramédian droit est le parenchyme hépatique qui borde le lobe gauche du foie. Ce segment comprend le segment V (CV) occupant la partie médiale postérieure du lobe droit du foie sur sa surface diaphragme.

Le secteur latéral droit, correspondant à la partie la plus latérale du lobe droit du foie, comprend les segments VI-CVI (se trouvant à l'avant) et VII-CVII. Ce dernier est situé derrière le précédent et occupe la partie postérolatérale de la surface diaphragmatique du lobe droit du foie.

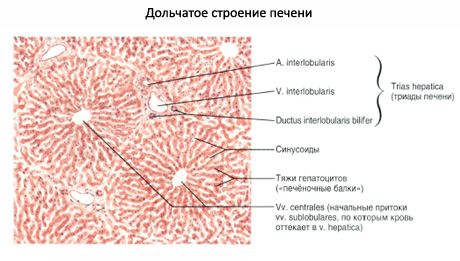

De la capsule fibreuse profondément dans le foie sont les couches de tissu conjonctif qui séparent le parenchyme des lobules, qui sont les unités structurelles et fonctionnelles du foie.

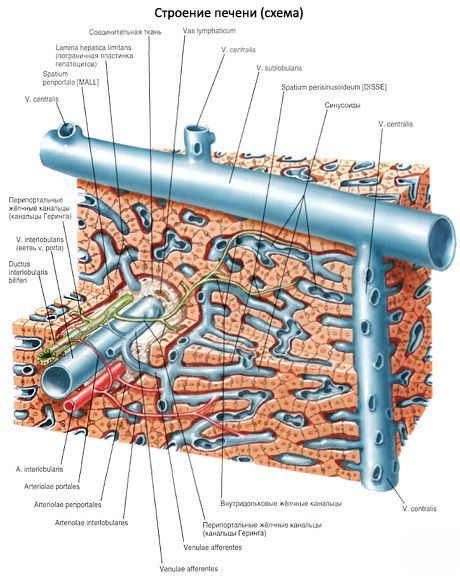

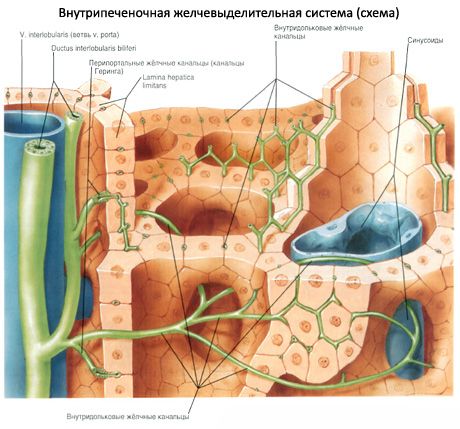

Le lobe du foie (lobulus hepatis) a une forme prismatique, son diamètre est de 1,0-1,5 mm. Le nombre total de lobes est d'environ 500 000. Le lobule est construit à partir du radial convergent de la périphérie vers le centre des rangées de cellules - les faisceaux hépatiques. Chaque faisceau est constitué de deux rangées de cellules hépatiques - les hépatocytes. Entre les deux rangées de cellules dans le canal hépatique sont les sections initiales du tractus biliaire (canal biliaire, canal biliaire bilifère). Capillaires sanguins (sinusoïdes) radiarno disposés entre les poutres, qui convergent à partir de la périphérie de la veine de cales central (v.centralis), situé dans les tranches de centre. Entre la paroi capillaire sinusoïdale et les hépatocytes se trouve un espace périsinusoïdal (Diss). Entre les lobules il y a une petite quantité de tissu conjonctif, dans l'épaisseur duquel il y a des voies biliaires interlobulaires, des artères et des veines. Protochek, l'artère et la veine interlobulaires sont ensuite, formant la triade dite hépatique. Grâce à cette structure, sécrètent dans deux hépatocytes directions: dans l'alésage biliaire - bile, les capillaires sanguins - glucose, l' urée, la graisse, vitamines, etc., reçues par les cellules hépatiques de la circulation sanguine ou formés dans ces cellules ..

Les hépatocytes ont une forme polygonale, leur diamètre est de 20-25 microns. La plupart des hépatocytes ont un noyau, une plus petite partie - deux noyaux ou plus. Le cytoplasme de l'hépatocyte apparaît large ou fin en fonction de la sévérité et de la composition des inclusions (lipides, pigments). Les hépatocytes ont de nombreuses mitochondries, un réticulum endoplasmique exprimé et un complexe de Golgi, un nombre important de ribosomes, des lysosomes, ainsi que des microfibres avec des produits du métabolisme des acides gras. Dans le cytoplasme beaucoup de grains de glycogène. Le cytome`me des hépatocytes a de nombreuses microvillosités, en regard de l'espace périsinusoïdal, vers les capillaires sanguins.

A partir des lobes intra-hépatiques, l'origine des voies biliaires.

Dans les lobes du foie, il y a des canaux biliaires ou des tubules. Le jeu (diamètre) des voies biliaires est de 0,5-1 μm. Ils ne sont pas des murs individuels, car ils sont des zones étendues lacunes intercellulaires entre les rangées de hépatocytes, des composants de faisceau hépatiques. Des rainures aveugles biliaires ont des branches courtes (tubules intermédiaires Goering), l' appel entre les hépatocytes adjacents, rainure formant paroi de la bile. Bile rainure (tubules) commencent aveuglément près de la nervure centrale et en allant vers la périphérie des tranches, où l' ouverture dans l' alésage de la bile interlobulaires (de vokrugdolkovye) (interlobulares émissaires). Interlobulaires rainures reliées entre elles augmentent de diamètre pour former la droite et à gauche des conduits hépatiques (ductus hepaticus dextre et sinistres). La grille du foie, ces deux conduits sont reliés à la longueur du canal hépatique commun de 4-6 cm. Entre les feuilles épiploon canal hépatique commun avec connecte canal cystique (de conduits de la vésicule biliaire) et forme le canal biliaire commun.

Le canal biliaire commun (persistance du canal cholédoque, s.biliaris) situé entre les feuilles de épiploon, antérieures à la veine porte et la droite de l'artère auto-hépatique. Ensuite, la voie biliaire principale passe derrière la partie supérieure du duodénum, puis entre sa partie descendante et la tête du pancréas. Dans la paroi duodénale de la voie biliaire principale est reliée à la voie pancréatique, et avec elle forme un prolongement - ampoule de Vater (ampoule de hepatopancreatica). L'ampoule s'ouvre sur le duodénum au sommet de sa grande papille. Dans les parois de l'embouchure de l'ampoule de Vater présente un épaississement des myocytes poutres circulaires formant sphincter ampoules hépato-pancréatique ou sphincter d'Oddi. La distribution des faisceaux musculaires lisses circulaires de ce sphincter est inégale. Les faisceaux musculaires lisses sont les plus concentrés à la base de la grande papille et ont une épaisseur allant jusqu'à 75 μm, dans l'épaisseur du mamelon - 40 μm. La longueur du sphincter est de 15-20 microns.

Dans la période entre les processus de digestion, le sphincter d'Oddi est fermé, la bile s'accumule dans la vésicule biliaire, où elle est concentrée. Pendant le processus digestif, le sphincter d'Oddi est ouvert et la bile entre dans le duodénum

Dans les parois de la partie terminale de la voie biliaire principale, avant sa fusion avec le canal pancréatique, il y a aussi un sphincter. Ce sphincter du canal cholédoque, avec sa contraction, bloque l'écoulement de la bile des voies biliaires dans l'ampoule pancréatique hépatique et plus loin dans le duodénum.

Les parois des voies biliaires interlobulaires sont formées par un épithélium cubique monocouche. Les parois de la voie biliaire hépatique, vésicale et commune ont trois membranes. La membrane muqueuse est doublée d'un épithélium prismatique monocouche. Dans l'épithélium il y a aussi des cellules caliciformes. La propria de la membrane muqueuse est bien développée, contient de nombreuses fibres élastiques longitudinales et circulaires, quelques glandes muqueuses multicellulaires. La sous-muqueuse est peu développée. La membrane musculaire est mince, constituée principalement de faisceaux spiraux de myocytes lisses, entre lesquels se trouve un tissu conjonctif.

Innervation du foie

Le foie est innervé par les branches des nerfs vagues et par le plexus hépatique (sympathique).

L'apport de sang au foie

L'artère hépatique et la veine porte pénètrent dans les portes du foie. L'artère porte le sang artériel, le sang veineux portale de l'estomac, du pancréas, de l'intestin, de la rate. À l'intérieur du foie, l'artère et la veine porte se branchent sur les artères interlobulaires et les veines interlobulaires, qui sont situées le long des canaux interlobulaires biliaires entre les lobules du foie. Des veines interlobulaires dans les lobules s'étendent les capillaires de sang larges (sinusoïdes) qui coulent dans la veine centrale. Dans les sections initiales des capillaires artériels sinusoïdes qui coulent des artères interlobulaires. Les veines centrales des lobules hépatiques sont reliées les unes aux autres, formant des veines subdurales (collectives). Les veines sublobulaires fusionnent les unes avec les autres, deviennent plus grosses et finissent par former 2-3 veines hépatiques. Ils sortent du foie dans la région du sillon de la veine cave inférieure et s'écoulent dans cette veine.

Débit lymphatique: dans le foie, coeliaque, lombaire droit, diaphragmatique supérieure, ganglions lymphatiques perigrudineux.

Caractéristiques de l'âge du foie

Le nouveau-né a un gros foie et occupe plus de la moitié du volume de la cavité abdominale. Le poids du foie chez un nouveau-né est de 135 g, ce qui représente de 4,0 à 4,5% du poids corporel (chez les adultes de 2 à 3%). La surface diaphragmatique du foie est convexe, le lobe gauche du foie est de taille égale à la droite ou plus grande que celle-ci. Le bord inférieur du foie est convexe, sous son lobe gauche est le côlon. La frontière supérieure du foie sur la ligne droite sredneklyuchichnoy est au niveau de la nervure V, et sur la gauche - au niveau de la côte VI. Le lobe gauche du foie traverse l'arc costal le long de la ligne sredneklyuchichnoy gauche. La dimension transversale du foie chez le nouveau-né est de 11 cm, longitudinales - 7 cm, vertical - 8 cm du bébé de 3-4 mois intersection de l'arc costal sur le lobe gauche du foie en raison de la réduction de sa taille est déjà ligne okologrudinnoy .. Dans le bord inférieur du foie du nouveau-né de la ligne droite médioclaviculaire saillie à partir de l'arc costal 4,0 à 2,5 cm, et la ligne médiane antérieure - à 3,5-4,0 cm au-dessous du processus xiphoïde.

Parfois, le bord inférieur du foie atteint l'os iliaque droit. Chez les enfants de 3 à 7 ans, le bord inférieur du foie se situe sous l'arc costal de 1,5 à 2,0 cm (le long de la ligne claviculaire moyenne). À l'enfant de 7 ans le poids du foie atteint 700. Après 7 ans le bord inférieur du foie sous l'arc costal ne part pas; sous le foie est seulement l'estomac. À partir de ce moment, la squelette du foie de l'enfant est presque la même que celle d'un squelette humain adulte. Chez les enfants, le foie est très mobile, et sa position change facilement lorsque la position du corps change. La taille finale du foie atteint après 20-29 ans. Après 60-70 ans, le poids du foie diminue, son tissu conjonctif se développe. Dans les hépatocytes avec l'âge, la quantité de lipofuscine augmente, le nombre d'hépatocytes diviseurs diminue fortement, les tailles de leurs noyaux augmentent.

Last reviewed: 24.06.2018