Cœur sportif

Last reviewed: 25.06.2018

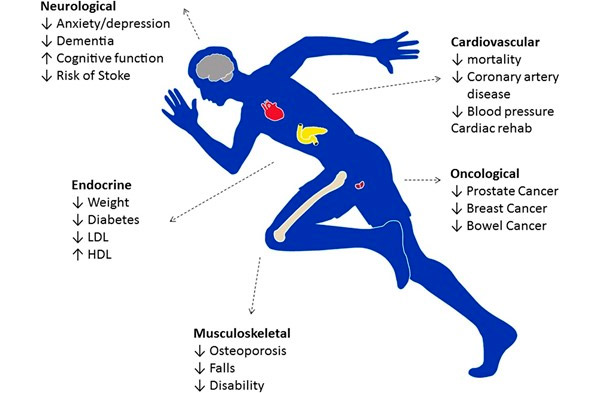

On sait depuis longtemps que la pratique régulière d'une activité physique modérée présente de nombreux avantages. L'exercice réduit le risque de maladie cardiaque, d'hypertension, [ 1 ] d'insuffisance cardiaque et de dépression, améliore le bilan lipidique sanguin, [ 2 ] et augmente la sensibilité à l'insuline. [ 3 ] Les personnes pratiquant régulièrement une activité physique vivent plus longtemps et sont plus fonctionnelles tout au long de leur vie.

En plus des bienfaits cardiovasculaires, l'exercice réduit le risque de cancer de la prostate et du sein, [ 4 ] prévient l'ostéoporose et peut ralentir l'apparition de la démence. [ 5 ] L'exercice augmente également l'endurance, renforce la confiance en soi et est considéré par beaucoup comme un antidépresseur. [ 6 ] En termes d'espérance de vie, les personnes qui font régulièrement de l'exercice vivent au moins 3 ans de plus que les personnes sédentaires, ce qui fait de l'exercice la thérapie la plus efficace, la plus accessible et la plus abordable qu'un médecin puisse prescrire.

Les recommandations européennes actuelles [ 7 ] et américaines [ 8 ] recommandent aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine. Les athlètes de compétition (et certains sportifs amateurs) affichent des performances nettement supérieures à ces recommandations et pratiquent régulièrement plus de 20 heures d'exercice intense (15 MET) par semaine. De tels niveaux d'exercice intenses nécessitent une augmentation soutenue du débit cardiaque de 5 à 6 fois sur de longues périodes, accompagnée d'une multitude d'adaptations électriques, structurelles et fonctionnelles uniques du cœur, collectivement appelées « cœur d'athlète ». [ 9 ]

Le cœur d'athlète est un ensemble de modifications structurelles et fonctionnelles qui surviennent au niveau du cœur des personnes pratiquant un exercice physique de plus d'une heure presque quotidiennement. Cette affection ne provoque pas de plaintes subjectives. Ses manifestations incluent une bradycardie et/ou un souffle systolique. Des modifications des données ECG sont fréquentes. Le diagnostic est clinique ou échocardiographique. Aucun traitement n'est nécessaire. Le cœur d'athlète est important car il doit être distingué des maladies cardiaques graves.

Pathogénèse

Un entraînement intensif et prolongé d'endurance et de résistance entraîne des adaptations physiologiques du corps, et plus particulièrement du cœur. Le volume et la pression ventriculaires gauches (VG) augmentent, ce qui, avec le temps, entraîne une augmentation de la masse musculaire, de l'épaisseur et de la taille de la paroi ventriculaire gauche. Le volume systolique maximal et le débit cardiaque augmentent, contribuant à une fréquence cardiaque de repos plus faible et à un temps de remplissage diastolique plus long. Cette fréquence cardiaque plus faible est principalement due à une augmentation du tonus vagal, mais d'autres facteurs diminuant l'activité du nœud sinusal peuvent être impliqués. La bradycardie réduit la demande myocardique en oxygène; parallèlement, le taux d'hémoglobine totale et la capacité du sang à transporter de plus grands volumes d'oxygène augmentent. Malgré ces changements, les fonctions systolique et diastolique restent normales. Les modifications structurelles sont généralement moins prononcées chez les femmes que chez les hommes du même âge, du même poids et du même niveau d'entraînement.

Structure du cœur: points clés

- L'hypertrophie ventriculaire gauche principalement excentrique est observée dans les sports avec des charges dynamiques élevées et des charges statiques faibles (par exemple, la course à pied).

- Les sports avec des charges statiques élevées (par exemple l'haltérophilie) entraînent une hypertrophie principalement concentrique.

- Dans les sports à charges dynamiques et statiques élevées (par exemple, le cyclisme), l'hypertrophie est mixte et équilibrée. [ 10 ]

Symptômes cœur sportif

Il n'y a pas de plaintes subjectives. Les manifestations sont variables, mais peuvent inclure les suivantes:

- bradycardie;

- l'impulsion VG, décalée vers la gauche, augmente et croît en amplitude;

- souffle d'éjection systolique à gauche au bord inférieur du sternum;

- III bruit cardiaque (S 3 ), résultant d'un remplissage diastolique précoce et rapide des ventricules;

- Bruit cardiaque IV (S 4 ), qui s'entend mieux au repos sur fond de bradycardie, car le temps de remplissage diastolique des ventricules est augmenté;

- pouls hyperdynamique dans les artères carotides.

Ces symptômes reflètent des changements structurels dans le cœur qui surviennent à la suite d’une adaptation à une activité physique intense.

Où est-ce que ça fait mal?

Qu'est ce qui te tracasse?

Diagnostics cœur sportif

Examen cardiovasculaire d'un athlète

L'examen cardiaque doit être réalisé dans un état stable, hors période de récupération après un exercice ou une compétition prolongés, dans un environnement calme et confortable, en toute intimité et à température ambiante. L'examen doit être réalisé en position assise ou allongée, avec des manœuvres complémentaires telles que la manœuvre de Valsalva, la station debout et la position accroupie si un souffle important est détecté.

Les signes sont généralement détectés lors d'un dépistage de routine ou de tests effectués pour d'autres raisons. La plupart des athlètes ne nécessitent pas d'examens approfondis, bien qu'un ECG soit nécessaire. Si les symptômes suggèrent une maladie cardiaque, un ECG, une échocardiographie et une épreuve d'effort sont pratiqués.

Le cœur d'athlète est un diagnostic d'exclusion et doit être distingué des troubles qui provoquent des manifestations similaires mais qui mettent la vie en danger (par exemple, cardiomyopathies hypertrophiques ou dilatées, cardiopathie ischémique, dysplasie ventriculaire droite arythmogène).

L'ECG révèle une bradycardie sinusale, parfois avec une fréquence cardiaque inférieure à 40 battements par minute. Une arythmie sinusale accompagne souvent une fréquence cardiaque basse. Une bradycardie de repos peut prédisposer à une augmentation de la fréquence des arythmies auriculaires ou ventriculaires, y compris la migration du stimulateur cardiaque à travers les oreillettes et (rarement) une fibrillation auriculaire, mais les pauses après les impulsions ectopiques ne dépassent pas 4 secondes. Un bloc auriculo-ventriculaire (AV) du premier degré est observé chez environ un tiers des athlètes. Le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré (principalement de type 1), qui survient au repos mais disparaît à l'effort, est plus rare. Le bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré est une pathologie et une indication pour des examens complémentaires. Les anomalies de l'ECG comprennent une tension QRS élevée avec des ondes ou des rapports d'ondes anormaux reflétant une hypertrophie ventriculaire gauche et une dépolarisation précoce anormale avec des ondes biphasiques dans les dérivations antérieures reflétant une repolarisation non uniforme avec une diminution du tonus sympathique au repos. Ces deux anomalies disparaissent à l'effort. Une inversion des ondes profondes dans les dérivations antérolatérales et un bloc de branche droit incomplet sont également possibles. Les anomalies de l'ECG sont peu corrélées à l'état d'entraînement et à la fonction cardiovasculaire.

Le cœur de l'athlète peut être associé à des changements de rythme et de conduction, à des changements morphologiques dans le complexe QRS et à des anomalies de repolarisation.[ 11 ] Les facteurs qui jouent un rôle dans un ou plusieurs de ces changements comprennent une diminution de la fréquence cardiaque intrinsèque, une augmentation du tonus parasympathique ou vagal, une diminution du tonus sympathique, des adaptations cardiaques structurelles et une repolarisation ventriculaire inhomogène. Les changements sont le plus souvent observés chez les athlètes participant à des épreuves d'endurance dynamique de haute intensité. Il est important de reconnaître que certaines modifications de l'ECG qui peuvent accompagner l'entraînement sportif ressemblent à des caractéristiques ECG anormales et peuvent imiter une maladie cardiaque structurelle.

Modifications électrocardiographiques

Troubles du rythme

- Bradycardie sinusale

- Arythmie sinusale, principalement associée à la respiration.

- Arrêt sinusal avec battements d'échappement ectopiques ou rythme ou reprise du rythme sinusal.

- Stimulateur cardiaque auriculaire errant

- D'autres rythmes tels que le rythme jonctionnel, le rythme sinusal coronaire.

Bloc auriculo-ventriculaire

- Bloc auriculo-ventriculaire du premier degré

- Bloc auriculo-ventriculaire (AV) du deuxième degré, type Moebitz I ou type Wenckebach.

- Dissociation auriculo-ventriculaire.

Des blocs AV de degré supérieur ont été rarement observés chez les athlètes; ils peuvent indiquer une maladie cardiaque sous-jacente et constituent une indication pour une investigation plus approfondie.

Changements morphologiques

- Augmentation de l'amplitude de l'onde P et de l'encoche

- Augmentation de la tension QRS

- signes d'HVG - par exemple, une augmentation de l'indice de Sokolov et Lyon (SV1 + RV5)

- signes de PG - par exemple, une augmentation de RV1 + SV5

- bloc de branche droit incomplet

- L'axe QRS frontal est généralement compris entre 0 et 90° et est, en moyenne, normal.

Troubles de la repolarisation

Segment ST

- Hauteur du point J

- élévation du segment ST

- dépression du segment ST

Onde T

- Ondes T hautes et pointues

- Ondes T avec dents

- ondes T de faible amplitude ou isoélectriques

- ondes T biphasiques

- ondes T biphasiques avec négativité terminale

- ondes T inversées.

L'échocardiographie permet de différencier le cœur d'athlète d'une cardiomyopathie, mais il n'existe pas de frontière claire entre hypertrophie cardiaque physiologique et pathologique. En général, les modifications échocardiographiques sont peu corrélées au niveau d'entraînement et à la fonction cardiovasculaire. Une légère régurgitation mitrale et tricuspide est souvent détectée.

Lors du test d'effort, la fréquence cardiaque reste inférieure à la normale lors d'un exercice sous-maximal, puis augmente en conséquence et est comparable à celle des non-sportifs lors d'un exercice maximal. La fréquence cardiaque récupère rapidement après l'effort. La réponse tensionnelle est normale: la pression artérielle systolique augmente, la pression artérielle diastolique diminue et la pression artérielle moyenne reste relativement constante. De nombreuses modifications de l'ECG de repos diminuent ou disparaissent pendant l'effort; ce résultat est unique et pathognomonique du syndrome cardiaque de l'athlète, par opposition à une pathologie. Cependant, une pseudo-normalisation de l'onde T inversée peut refléter une ischémie myocardique; une évaluation plus approfondie des athlètes plus âgés est donc nécessaire.

Caractéristiques qui distinguent le syndrome du cœur d'athlète de la cardiomyopathie

Indicateur | Cœur sportif | Cardiomyopathie |

Hypertrophie du ventricule gauche* | < 13 mm | > 15 mm |

Diamètre télédiastolique du VG | < 60 mm | >70 mm |

Fonction diastolique | Normal (rapport E:A>1) | Anormal (rapport E:A < 1) |

Hypertrophie du septum | Symétrique | Asymétrique (dans la cardiomyopathie hypertrophique) |

Histoire de famille | Pas accablé | Peut être accablé |

Réponse de la PA à l'exercice | Normale | Réponse de la PA systolique normale ou diminuée |

Détérioration de la condition physique | Régression de l'hypertrophie du ventricule gauche | L'hypertrophie du ventricule gauche ne régresse pas |

* La plage A de 13 à 15 mm est indéfinie. La plage A de 60 à 70 mm est indéfinie. Le rapport E:A est le rapport entre les vitesses d'écoulement précoce et tardive à travers la valve mitrale.

Résultats normaux

Les adaptations physiologiques et morphologiques du cœur des athlètes entraînés en aérobie comprennent un ralentissement de la fréquence cardiaque, un souffle d'éjection systolique au bord supérieur gauche du sternum, un troisième bruit cardiaque, un déplacement latéral du point d'impulsion maximale et un pouls hyperdynamique dans les artères carotides. Les athlètes pratiquant principalement un entraînement isométrique (haltérophiles) ne ressentiront pas ces changements.

Même au repos, des souffles systoliques peuvent être entendus chez les athlètes, mais ils sont faibles, apparaissent tôt dans la systole et irradient vers le haut plutôt que latéralement vers l'apex. Bien qu'un clivage fixe puisse être observé en décubitus dorsal chez les non-athlètes, ce clivage est particulièrement perceptible chez les athlètes. Par conséquent, la constatation d'un clivage fixe ne doit être considérée comme anormale que si elle est entendue en position assise ou debout.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Comment examiner?

Diagnostic différentiel

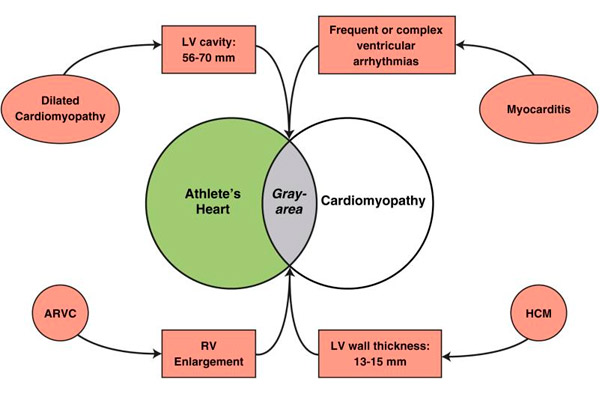

Français Les conditions pathologiques dans lesquelles les valeurs de référence échocardiographiques (ou résonance magnétique cardiaque) chevauchent les indices physiologiques du cœur d'un athlète comprennent la HCM, la cardiomyopathie dilatée et la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit (CAVD) (Figure), qui sont toutes connues pour être des causes importantes de mort subite chez les jeunes et les athlètes, et pour lesquelles la disqualification des sports intenses est justifiée afin de créer un terrain de sport plus sûr.[ 12 ] De tels diagnostics différentiels peuvent présenter un sérieux dilemme clinique, étant donné que le cœur d'un athlète est considéré comme bénin sans le développement de symptômes cardiaques ou de risque arythmique et ne justifierait pas en soi la disqualification de la participation à une compétition sportive. Cependant, le surdiagnostic de maladie cardiovasculaire chez les athlètes peut avoir l'effet paradoxal d'une exclusion inutile du sport de compétition, entraînant une perte importante d'investissement psychologique dans (et de plaisir) la compétition, une qualité de vie réduite et même une perte d'opportunités économiques.

Diagnostic différentiel entre le cœur d'athlète et les maladies cardiovasculaires.

Le chevauchement entre l'hypertrophie physiologique du ventricule gauche et les conditions pathologiques est indiqué en gris. CVDA = cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène; HCM = cardiomyopathie hypertrophique; VG = ventricule gauche; VD = ventricule droit.

Dans le cas de la HCM, le diagnostic différentiel avec le cœur d'athlète survient le plus souvent lorsque l'épaisseur de la paroi du VG se situe dans la « zone grise » ambiguë de chevauchement entre les extrêmes du cœur d'athlète et le phénotype HCM léger, soit 13–15 mm (12–13 mm chez les femmes). [ 13 ], [ 14 ]

Dans de tels cas, le diagnostic peut souvent être posé à l'aide de marqueurs non invasifs. La CMH est privilégiée en présence d'une cavité télédiastolique du VG < 45 mm, d'une mutation pathogène du sarcomère ou d'antécédents familiaux de CMH, d'une épaisseur inhabituelle de la paroi du VG, y compris une hypertrophie segmentaire non contiguë, d'un remplissage/relaxation anormal du VG, d'une hypertrophie auriculaire gauche particulièrement marquée ou d'un rehaussement tardif au gadolinium à l'IRM cardiaque. Le cœur d'athlète est plus probable lorsque la cavité du VG est élargie (≥ 55 mm), [ 15 ] que le pic de VO2 est > 110 % de la valeur prédite, ou lorsque l'épaisseur ou la masse du VG diminue avec de courtes périodes d'effort. [ 16 ], [ 17 ]

Qui contacter?

Traitement cœur sportif

Il n'est pas nécessaire de traiter le cœur de l'athlète, bien qu'un intervalle d'inactivité de 3 mois puisse être nécessaire pour détecter la régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche afin de différencier ce syndrome de la cardiomyopathie.[ 18 ] Un tel intervalle d'inactivité peut interférer de manière significative avec les projets de vie de l'athlète et provoquer une résistance.

Prévoir

Bien que les modifications structurelles du cœur soient prononcées et ressemblent à celles observées dans certaines maladies cardiaques, aucun effet indésirable ne se développe. Dans la plupart des cas, les modifications structurelles et la bradycardie régressent après l'arrêt de l'entraînement, bien que jusqu'à 20 % des athlètes de haut niveau présentent une dilatation résiduelle des chambres cardiaques, ce qui est sujet à débat en raison du manque de données à long terme permettant de déterminer si la maladie cardiaque d'athlète est réellement bénigne.