Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Adénoïdes

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

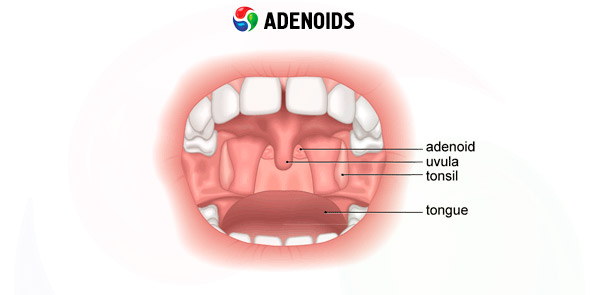

Végétations adénoïdes: hypertrophie de l'amygdale pharyngée, qui survient dans certaines circonstances. On l'observe le plus souvent chez les enfants âgés de 2 à 10 ans.

L'amygdale pharyngée, en tant que partie de l'anneau pharyngé lymphoïde de Waldeyer-Pirogov, possédant toutes les propriétés des organes immunocompétents, remplit une fonction protectrice et immunologique importante dans l'adaptation du corps aux facteurs environnementaux.

Épidémiologie

Les végétations adénoïdes sont diagnostiquées chez plus de 90 % des enfants d'âge préscolaire. En l'absence de traitement approprié de l'adénoïdite en réponse à un processus inflammatoire des voies respiratoires supérieures, leur taille augmente relativement rapidement, entraînant une perturbation brutale de la respiration nasale et le développement de maladies concomitantes des organes ORL, ainsi que d'autres organes et systèmes du corps.

L'adénoïdite chronique, accompagnée d'une hypertrophie des amygdales pharyngées, touche principalement les enfants de 3 à 10 ans (70 à 75 %), les autres affections survenant à un âge plus avancé. L'hypertrophie des amygdales pharyngées peut survenir chez les personnes d'âge mûr, âgées, voire même âgées, mais ces tranches d'âge ne représentent en moyenne pas plus de 1 % des cas.

Causes adénoïdes

Chez les jeunes enfants, l'hypertrophie du tissu adénoïde jusqu'à un certain âge peut être attribuée à un phénomène physiologique reflétant la formation d'un système protecteur sur le chemin de pénétration des micro-organismes avec un flux d'air dans les voies respiratoires supérieures.

Faisant partie d'une structure barrière unique, le tissu adénoïde réagit d'abord aux effets infectieux en mobilisant des capacités compensatoires. Avec le temps, le processus de régénération physiologique du tissu lymphoïde est perturbé, et le nombre de follicules atrophiques réactifs, puis régénérants, commence à augmenter progressivement.

Les causes des végétations adénoïdes sont variées, mais elles sont le plus souvent liées à une infection qui pénètre le parenchyme amygdalien depuis l'extérieur (par exemple, par du lait maternel infecté par un staphylocoque) et provoque son hypertrophie protectrice. La croissance rapide des végétations adénoïdes est souvent provoquée par des infections infantiles (rougeole, scarlatine, coqueluche, diphtérie, rubéole, etc.). Dans 2 à 3 % des cas, les végétations adénoïdes peuvent être infectées par le MBT chez les enfants atteints de tuberculose de diverses localisations. L'infection syphilitique peut jouer un rôle dans l'apparition des végétations adénoïdes. Ainsi, A. Marfan a diagnostiqué une syphilis congénitale chez 28 nourrissons sur 57 présentant un diagnostic clinique établi de « végétations adénoïdes », et a jugé cette maladie hautement probable chez 11 enfants. Cependant, l'hypertrophie des amygdales pharyngées et le développement d'une adénoïdite chronique s'accompagnent le plus souvent d'une diathèse lymphatique. Cette maladie se caractérise par des modifications morphologiques et fonctionnelles systémiques des organes lymphatiques, se manifestant par une lymphocytose sanguine absolue et relative, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et des formations lymphoïdes du nasopharynx. Cette dernière circonstance favorise le développement d'une infection des amygdales pharyngées et leur hypertrophie ultérieure. Une hypertrophie du thymus est souvent observée lors de la diathèse lymphatique. Comme le note Yu.E. Veltishchev (1989), les enfants atteints de diathèse lymphatique se distinguent par un poids corporel important, mais présentent un teint pâle et une résistance réduite aux infections. Ils sont pâles, avec une peau fragile et facilement lésée, une micropolyadénie cervicale et des formations lymphoïdes hypertrophiées du pharynx, plus souvent au niveau des amygdales pharyngées. Ils développent souvent des maladies respiratoires aiguës, des amygdalites, des otites, des trachéobronchites, des pneumonies et développent facilement un stridor. Chez ces enfants, les végétations adénoïdes sont souvent associées à une anémie et à un dysfonctionnement thyroïdien. Des cas de mort subite d'enfants atteints de diathèse lymphatique ont été rapportés, associée à une insuffisance du système sympathique-surrénalien et à un hypofonctionnement du cortex surrénalien, caractéristiques de ce type de diathèse. Parallèlement, des végétations adénoïdes, des amygdalites chroniques et d'autres signes d'hyperplasie et d'insuffisance du système lymphatique sont observés chez des parents proches.

Facteurs de risque

Les facteurs prédisposant à l'hypertrophie des adénoïdes peuvent être une altération des processus immunologiques liée à l'âge, des maladies inflammatoires du pharynx, diverses maladies infectieuses infantiles et une allergisation accrue de l'organisme due à de fréquentes infections virales respiratoires aiguës, des troubles endocriniens, une hypovitaminose, des anomalies constitutionnelles, une invasion fongique, des conditions sociales et de vie défavorables, des radiations et d'autres types d'exposition réduisant la réactivité de l'organisme. L'hypertrophie des adénoïdes est l'une des manifestations de l'adaptation de l'organisme à des conditions changeantes en réponse à un stress fonctionnel important résultant de processus inflammatoires fréquents. L'hypertrophie des amygdales pharyngées est considérée comme l'une des causes de l'hypertrophie des amygdales pharyngées comme des troubles du système des cytokines, régulateurs de l'immunité, notamment du processus inflammatoire, ainsi qu'un hypofonctionnement de la couche corticale des glandes surrénales.

Pathogénèse

Lors de la respiration nasale, la première formation lymphadénoïde solitaire située sur le trajet de l'air inhalé contenant des éléments formant des antigènes et un certain nombre de substances atmosphériques nocives est l'amygdale pharyngée (BS Preobrazhensky et A.Kh Minkovsky ont jugé plus correct de nommer cette formation lymphadénoïde « amygdale nasopharyngée ») ou végétations adénoïdes (amygdale pharyngée ou troisième amygdale). Une amygdale pharyngée normale a une épaisseur de 5 à 7 mm, une largeur de 20 mm et une longueur de 25 mm. La troisième amygdale a été découverte in vivo chez l'homme par J. Szermak en 1860, et le tableau clinique de l'adénoïdite hypertrophique chronique a été décrit par G. Luschka en 1869 et Mayer en 1870. C'est Mayer qui a appelé l'amygdale pharyngée pathologiquement hypertrophiée « végétations adénoïdes ».

Macroscopiquement, elle se présente sous forme de crêtes longitudinales, séparées par des sillons. Ces sillons se terminent postérieurement et convergent en un point, formant une sorte de sac qui, selon G. Lushka, est un rudiment du canal pituitaire autrefois existant. L'amygdale pharyngée n'est bien développée que pendant l'enfance. À la naissance, elle peut présenter différents aspects. Ainsi, L. Testut a distingué trois types d'amygdales pharyngées chez le nouveau-né: en éventail avec de petites crêtes lymphoïdes, avec de larges crêtes lymphoïdes (circum-valata) et avec des granules supplémentaires situés à la surface des crêtes lymphoïdes.

Dans l'enfance, les végétations adénoïdes paraissent molles et élastiques, mais avec le temps, elles se densifient en raison du remplacement d'une partie du tissu lymphoïde par du tissu conjonctif, où commence leur involution. L'amygdale pharyngée est richement vascularisée; les glandes muqueuses qu'elle contient sécrètent une grande quantité de mucus contenant des leucocytes, des lymphocytes et des macrophages. À partir de 12 ans, l'amygdale pharyngée commence à diminuer progressivement, et vers 16-20 ans, il ne reste généralement que de faibles vestiges de tissu adénoïde; chez l'adulte, leur atrophie complète se produit souvent. Lorsque des modifications pathologiques surviennent dans l'amygdale pharyngée, celle-ci augmente en raison d'une hyperplasie, c'est-à-dire d'une véritable hypertrophie des formations lymphadénoïdes. Par conséquent, en cas d'hypertrophie, l'amygdale pharyngée conserve la même structure morphologique qu'une amygdale normale, mais présente certaines caractéristiques caractéristiques d'une inflammation chronique.

Morphologiquement, l'amygdale pharyngée apparaît comme une formation rose pâle située sur une large base dans la région du dôme nasopharyngé. En cas d'hyperplasie, elle peut atteindre les choanes et le vomer en avant, le tubercule pharyngé en arrière, et les poches pharyngées et les orifices nasopharyngés de la trompe auditive latéralement. Habituellement, la taille de l'amygdale pharyngée hypertrophiée est divisée en degrés, déterminés visuellement lors d'une rhinoscopie postérieure:

- I degré d'hypertrophie (petite taille) - le tissu lymphadénoïde recouvre le tiers supérieur du vomer;

- II degré (taille moyenne) - le tissu lymphadénoïde recouvre les 2/3 supérieurs du vomer (niveau de l'extrémité postérieure de la conque nasale moyenne);

- Grade III – recouvre entièrement les choanes (niveau des extrémités postérieures des cornets nasaux inférieurs). Outre la formation lymphadénoïde principale et solitaire située dans le dôme du nasopharynx, les formations latérales résultant de l'hypertrophie de l'appareil folliculaire de la muqueuse sont d'une grande importance clinique. Elles remplissent souvent les poches pharyngées et les orifices du conduit auditif (amygdales tubaires).

La surface de l'amygdale pharyngée est recouverte de la même muqueuse que les autres formations lymphadénoïdes. Les cryptes et le reste de la surface du nasopharynx sont recouverts d'un épithélium cilié multicouche. En cas d'hypertrophie et d'inflammation de la muqueuse recouvrant l'amygdale pharyngée, celle-ci prend une couleur rose vif ou rouge, parfois bleutée, et peut être recouverte d'un écoulement mucopurulent, s'écoulant abondamment le long de la paroi postérieure du pharynx. Le rôle négatif des végétations adénoïdes ne se limite généralement pas à la perturbation de la respiration nasale. L'hypertrophie de l'amygdale pharyngée perturbe également la circulation sanguine dans les fosses nasales et le nasopharynx, ce qui peut entraîner une congestion non seulement du nez et des sinus paranasaux (généralement), mais aussi de la région hypophyso-sellaire, perturbant ainsi le fonctionnement de l'hypophyse, l'une des glandes endocrines les plus importantes, étroitement liée à l'hypothalamus et aux autres systèmes endocriniens de l'organisme. D'où divers troubles somatiques et psycho-émotionnels chez l'enfant en développement.

Symptômes adénoïdes

Les principaux symptômes sont une respiration nasale altérée et un écoulement nasal persistant. Chez la plupart des enfants, les végétations adénoïdes forment un visage caractéristique (habitas adenoideus): expression apathique et peau pâle, bouche entrouverte, sillons nasogéniens lissés, légère exophtalmie et mâchoire inférieure tombante. La formation des os du visage est perturbée: le système dentaire se développe anormalement, en particulier le processus alvéolaire de la mâchoire supérieure, avec son rétrécissement et sa protrusion cunéiforme vers l'avant; on observe un rétrécissement prononcé et une position haute du palais (palais gothique – hypstaphilie); les incisives supérieures sont anormalement développées, fortement saillantes vers l'avant et situées de manière aléatoire; les caries dentaires apparaissent précocement; le palais dur surélevé entraîne une courbure de la cloison nasale et un rétrécissement de la fosse nasale.

Les enfants connaissent un ralentissement de la croissance, du développement du langage et du développement physique et mental. La voix perd de sa sonorité, un tonus nasal apparaît dû à l'obstruction du nez par les choanes (« tonus nasal fermé »), et l'odorat est diminué. L'hypertrophie des végétations adénoïdes perturbe la respiration et la déglutition. Les fonctions nasales sont altérées et une sinusite se développe. L'écoulement nasal constant irrite la peau du vestibule nasal et de la région nasogénienne, et la déglutition fréquente de ces sécrétions provoque des troubles gastro-intestinaux.

Une respiration orale superficielle et fréquente prolongée entraîne un développement anormal de la cellule difficile (« blanc de poulet ») et une anémie. Un sommeil agité, la bouche ouverte, accompagné de ronflements, peut survenir. La distraction, l'affaiblissement de la mémoire et de l'attention affectent les résultats scolaires. L'inhalation constante d'air froid non purifié par la bouche entraîne le développement d'angines, d'amygdalites chroniques, de laryngotrachéobronchites, de pneumonies et, plus rarement, de dysfonctionnements du système cardiovasculaire. Des modifications congestives de la muqueuse nasale, associées à une altération de l'aération des sinus paranasaux et à l'écoulement de leurs sécrétions, contribuent à leur atteinte purulente. L'obstruction de l'orifice pharyngé des trompes auditives s'accompagne d'une perte auditive de type coductif et du développement de maladies récurrentes et chroniques de l'oreille moyenne.

Parallèlement, l'état général des enfants est perturbé. Irritabilité, larmoiements et apathie sont notés. Des malaises, une pâleur, une alimentation réduite et une fatigue accrue apparaissent. Plusieurs symptômes ne sont pas uniquement causés par une insuffisance respiratoire. Ils reposent sur un mécanisme neuroréflexe. Il s'agit de troubles psychoneurologiques et réflexes (névroses), de crises d'épilepsie, d'asthme bronchique, d'énurésie nocturne, de toux paroxystique obsessionnelle, d'une tendance aux spasmes des cordes vocales, d'une déficience visuelle et de mouvements choroïdiens des muscles faciaux.

La réactivité immunitaire générale diminue, et les végétations adénoïdes peuvent également devenir une source d'infection et d'allergie. Les troubles locaux et généraux de l'enfant dépendent de la durée et de la gravité des difficultés respiratoires nasales.

En cas d'adénoïdes qui remplissent toute la voûte du nasopharynx et empêchent la respiration nasale libre, c'est-à-dire qu'elles excluent les fonctions résonatrice et phonatrice de la cavité nasale, on observe une altération de la phonation. La prononciation des consonnes « M » et « N » est difficile, car elles ressemblent à « B » et « D ». Cette prononciation des voyelles « nasales » est appelée nasalité fermée, par opposition à la nasalité ouverte, qui survient en cas de paralysie du palais mou ou de déficience anatomique (cicatrisation, fente palatine, etc.).

L'impact des végétations adénoïdes sur le conduit auditif (obstruction de l'orifice nasopharyngé, hyperplasie de l'amygdale tubaire, infection de la muqueuse du conduit auditif (eustachite chronique, tubootite)) entraîne dans la grande majorité des cas une perte auditive périodique ou permanente, entraînant un retard de développement, des troubles de l'attention et de la concentration chez l'enfant. Les jeunes enfants, en raison d'une perte auditive d'origine tubaire, ont des difficultés à maîtriser la parole, qui est souvent déformée.

Un écoulement nasal épais et visqueux constant provoque une irritation et une macération de la peau de la lèvre supérieure, son gonflement et des lésions eczémateuses de la peau du vestibule nasal.

Chez les enfants atteints de maladies adénoïdes, la respiration buccale constante entraîne diverses anomalies du développement du squelette facial. La forme de la mâchoire supérieure se modifie particulièrement sensiblement. Elle se rétrécit et s'allonge vers l'avant, lui donnant une forme cunéiforme. Le processus alvéolaire et les dents font saillie vers l'avant et au-delà de l'arcade de la mâchoire inférieure, ce qui entraîne le recouvrement de la surface vestibulaire des dents inférieures par les dents supérieures (prognathie supérieure), ce qui entraîne une malocclusion. Le palais dur, en cours de développement, fait saillie dans la fosse nasale sous la forme d'une profonde dépression évoquant la voûte d'une cathédrale gothique (palais « gothique »). Parallèlement, la mâchoire inférieure présente un retard de développement (microgénie), ce qui accentue la déformation du squelette facial et aggrave la malocclusion.

Si les végétations adénoïdes ne sont pas désinfectées à temps, des complications sont inévitables, se manifestant par de nombreux troubles du développement somatique et mental de l'enfant, ainsi que par des troubles fonctionnels des organes sensoriels et des organes internes. Cependant, de nombreuses observations cliniques ont établi l'absence de corrélation entre la taille des végétations adénoïdes et la fréquence, la variété et la gravité des complications. Souvent, de petites végétations adénoïdes peuvent entraîner des complications importantes au niveau de divers organes et systèmes. Ce phénomène s'explique par la présence, dans le parenchyme des végétations adénoïdes, de petits mais nombreux follicules abcédés qui, grâce à l'abondance de l'irrigation sanguine et du drainage lymphatique, infestent de micro-organismes pathogènes non seulement les formations anatomiques voisines, mais aussi les organes et systèmes situés bien au-delà du nasopharynx.

L'hypertrophie adénoïde est un processus réversible. À la puberté, elles connaissent une évolution inverse, mais les complications qui en découlent persistent et entraînent souvent un handicap.

Où est-ce que ça fait mal?

Étapes

Il existe trois degrés d’hypertrophie de l’amygdale pharyngée:

- I degré - le tissu adénoïde occupe le tiers supérieur du nasopharynx et recouvre le tiers supérieur du vomer;

- II degré - le tissu adénoïde occupe la moitié du nasopharynx et recouvre la moitié du vomer;

- Grade III - le tissu adénoïde occupe tout le nasopharynx, recouvre complètement le vomer, atteint le niveau de l'extrémité postérieure de la conque nasale inférieure; beaucoup moins souvent, les adénoïdes hypertrophiées font saillie dans la lumière de l'oropharynx.

Complications et conséquences

Parmi les complications, les plus fréquentes sont l'adénoïdite chronique, souvent aggravée, l'inflammation aiguë des amygdales palatines, la laryngotrachéite et la pneumonie, le catarrhe de la trompe auditive, la tubotite et l'otite moyenne aiguë purulente. Les jeunes enfants ne savent pas cracher les expectorations qui pénètrent dans le larynx par le nasopharynx et les avalent. L'ingestion de mucus infecté entraîne souvent des troubles gastro-intestinaux.

Les complications oculaires telles que la blépharite, la conjonctivite et la kératite ulcéreuse sont également courantes.

Souvent, les excroissances adénoïdes entraînent des troubles du développement squelettique de nature rachitique: poitrine étroite en forme de « poulet », cyphose et scoliose de la colonne vertébrale, déformation des membres inférieurs, etc. Ces changements sont associés à une perturbation fréquente des processus métaboliques des végétations adénoïdes associée à une hypovitaminose D.

L'hyperplasie de l'amygdale pharyngée s'accompagne généralement d'une inflammation chronique de son parenchyme. Cependant, l'accumulation de micro-organismes pathogènes dans ses sillons aggrave considérablement le processus inflammatoire, transformant l'amygdale pharyngée en une éponge imprégnée de pus. Cette inflammation lente est appelée adénoïdite chronique; elle complique considérablement l'évolution de l'adénoïdie chez l'enfant et entraîne le plus souvent diverses complications purulentes.

Le processus inflammatoire nasopharyngé se propage facilement au pharynx, au larynx et aux bronches, notamment en cas de catarrhe aigu et de maladies inflammatoires fréquentes et chroniques des voies respiratoires supérieures. L'écoulement mucopurulent dans le larynx provoque une toux persistante, surtout la nuit. Les ganglions lymphatiques régionaux (cervicaux, sous-maxillaires et occipitaux) sont souvent significativement dilatés. Les exacerbations périodiques de l'adénoïdite chronique s'accompagnent d'une augmentation de la température corporelle, de douleurs localisées et grattantes au niveau du nasopharynx, d'une augmentation de l'écoulement mucopurulent et d'une irradiation douloureuse de la base du crâne, de l'arrière de la tête et des orbites. L'amygdale pharyngée, déjà hypertrophiée, grossit fortement, obstruant complètement les choanes. Dans ces cas, l'état général de l'enfant se dégrade significativement. L'enfant devient léthargique, irritable, pleure souvent à cause de douleurs dans le nasopharynx, perd l'appétit et vomit souvent en mangeant.

Une autre complication associée à une infection des végétations adénoïdes est l'adénoïdite aiguë, qui se caractérise par un mal de gorge rétronasal ou nasopharyngé. Dans certains cas, cette complication se manifeste par une inflammation catarrhale, et plus rarement par un mal de gorge folliculaire. La maladie survient généralement chez les jeunes enfants et débute brutalement par une température corporelle élevée (39-40 °C). Parallèlement, on observe une obstruction complète de la respiration nasale, des douleurs auriculaires et une toux paroxystique nocturne. L'adénoïdite aiguë peut survenir spontanément, en l'absence d'hyperplasie pathologique de l'amygdale pharyngée, mais le plus souvent, c'est l'infection de l'amygdale associée à cette hyperplasie qui provoque l'apparition d'un processus inflammatoire aigu. Les symptômes sont généralement les mêmes que lors d'une exacerbation d'adénoïdite chronique; la seule différence réside dans la gravité de l'inflammation et une aggravation de l'état général, tandis que les ganglions lymphatiques régionaux augmentent de volume et deviennent douloureux. L'écoulement nasopharyngé devient abondant et purulent. L'enfant s'étouffe et, incapable de tousser et de recracher, il l'avale, ce qui provoque souvent une inflammation aiguë de la muqueuse gastrique et des troubles dyspeptiques. La présence d'un conduit auditif plus court et plus large chez l'enfant favorise la pénétration de l'infection dans l'oreille moyenne, surtout si les parents tentent d'apprendre à l'enfant à se moucher. L'augmentation de la pression dans le nasopharynx lors de ces tentatives facilite la pénétration de l'écoulement purulent dans l'oreille moyenne, ce qui entraîne une otite moyenne purulente aiguë.

L'adénoïdite aiguë, si aucune complication ne survient, se termine, comme l'amygdalite ordinaire, au 3ème au 5ème jour par une guérison avec un traitement intensif approprié.

Un autre groupe de complications est constitué de troubles réflexes qui, selon A.G. Likhachev (1956), pourraient provenir des récepteurs nerveux de l'amygdale pharyngée ou résulter de modifications concomitantes de la muqueuse nasale. Des études histologiques menées par divers auteurs au milieu du XXe siècle ont établi que l'amygdale pharyngée est innervée par de nombreuses fibres nerveuses pulpeuses et non pulpeuses, ainsi que par des dispositifs récepteurs aboutissant à la fois au stroma de l'amygdale et à son parenchyme. Ces formations nerveuses, réagissant au flux d'air traversant le nasopharynx, jouent un rôle important dans le développement morphologique de toute la région anatomique des voies respiratoires supérieures, car elles sont étroitement reliées, par des structures végétatives, à l'hypothalamus, à l'hypophyse et à d'autres centres nerveux sous-corticaux qui jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement trophique de l'organisme et la régulation réflexe de ses fonctions.

Les troubles réflexes peuvent inclure l'énurésie nocturne, les maux de tête, les crises d'asthme, le laryngospasme, les contractions choréiformes des muscles du visage rappelant des grimaces enfantines volontaires, etc.

Les troubles neuropsychiatriques chez les enfants adénoïdes, tels que la perte de mémoire, le ralentissement du développement intellectuel, la léthargie et la somnolence constantes, ainsi que le trouble déficitaire de l'attention, sont dus à l'influence pathologique des végétations adénoïdes sur l'hypophyse, laquelle entretient des liens étroits avec l'amygdale pharyngée. Ces liens sont non seulement médiés par des formations nerveuses, mais aussi directs grâce à la présence d'un canal craniopharyngé embryonnaire chez l'enfant, prenant naissance dans le sac de Lutka et menant directement à l'hypophyse. Les connexions vasculaires avec l'hypophyse antérieure, responsable du développement somatique de l'organisme, s'effectuent par ce canal. L'hypofonctionnement de ce lobe entraîne un retard de croissance et une maturation sexuelle de l'enfant. L'ablation des végétations adénoïdes compense cette déficience et permet d'éliminer la plupart des troubles réflexes liés à la niche.

Diagnostics adénoïdes

Un enfant avec une amygdale pharyngée hypertrophiée peut être reconnu par son aspect caractéristique.

L'anamnèse indique des maladies virales respiratoires fréquentes avec écoulement nasal prolongé et état subfébrile ultérieur, détérioration progressive de l'état général de l'enfant avec lésions d'autres organes ORL.

Examen physique

La taille et la consistance des végétations adénoïdes sont déterminées par rhinoscopie postérieure et examen digital du nasopharynx. Le degré de croissance des végétations adénoïdes est déterminé par radiographie latérale des fosses nasales et du nasopharynx.

[ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

[ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

Recherche en laboratoire

Analyses cliniques de sang et d'urine, examen bactériologique des sécrétions nasopharyngées pour la microflore et la sensibilité aux antibiotiques, examen cytologique des empreintes de la surface du tissu adénoïde.

Recherche instrumentale

L'examen direct et détaillé du nasopharynx est réalisé par rhinoscopie postérieure. Les végétations adénoïdes sont visualisées comme des formations irrégulières à base large, situées sur la voûte du nasopharynx. Elles présentent 4 à 6 fentes longitudinales, dont la plus profonde est située au milieu. Plus rares sont les excroissances à surface sphérique, sur lesquelles on observe des poches profondes isolées.

Chez l'enfant, les végétations adénoïdes sont molles et roses. Chez l'adulte, elles sont généralement plus denses et plus pâles. Dans de rares cas, des formations sclérotiques très denses sont observées. Un écoulement muqueux remplissant le nasopharynx et les fosses nasales, ainsi qu'un gonflement ou une hypertrophie des cornets nasaux sont visibles. Après une anémie de la muqueuse nasale, lors de la phonation, une rhinoscopie antérieure peut montrer le déplacement des végétations adénoïdes le long de la paroi postérieure du pharynx. Un signe indirect de la présence d'adénoïdes est une hypertrophie des amygdales palatines et, surtout, une hypertrophie des follicules lymphoïdes de la paroi postérieure du pharynx. Une mobilité limitée du palais mou est caractéristique.

La radiographie latérale du nasopharynx est une méthode objective permettant de déterminer le degré d'hypertrophie du tissu adénoïde. Elle permet également de détecter les caractéristiques structurelles du nasopharynx, un aspect essentiel lors d'une intervention chirurgicale. Lorsque la rhinoscopie postérieure est difficile à réaliser chez le jeune enfant, l'examen numérique du nasopharynx est largement utilisé.

L'examen histologique des végétations adénoïdes montre qu'elles sont constituées de tissu conjonctif réticulaire, dont les anses sont remplies de lymphocytes. Des lymphocytes à différents stades de division caryocinétique sont visibles dans les centres germinatifs des follicules. La surface des végétations adénoïdes est recouverte d'un épithélium cilié cylindrique multicouche. À certains endroits, l'épithélium est pénétré par des lymphocytes en migration.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Comment examiner?

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel des végétations adénoïdes est une étape essentielle de l'examen du patient, car le nasopharynx est la zone où peuvent se développer de nombreuses maladies volumétriques, fondamentalement différentes des végétations adénoïdes. Le recours à des méthodes non chirurgicales ou chirurgicales pour certaines d'entre elles peut entraîner des conséquences irréparables. Les végétations adénoïdes doivent être différenciées de toutes les maladies des fosses nasales, accompagnées de difficultés respiratoires, d'écoulements mucopurulents du nez et du nasopharynx, de tumeurs volumétriques bénignes et malignes du nasopharynx, de granulomes spécifiques, d'anomalies congénitales du nez et du nasopharynx (par exemple, atrésie des choanes). Une attention particulière doit être portée aux végétations adénoïdes récidivantes, notamment chez l'adulte. Dans ces cas, le patient doit être examiné afin d'exclure un processus tumoral (papillome inversé, épithéliome, sarcome), pour lequel une biopsie est réalisée avant la prochaine intervention chirurgicale.

Qui contacter?

Traitement adénoïdes

Les végétations adénoïdes sont traitées dans le but de rétablir la respiration nasale libre, de prévenir le développement de maladies concomitantes des organes ORL, des organes internes et des systèmes corporels causées par des maladies fréquentes des voies respiratoires supérieures et une altération à long terme de la respiration nasale.

Indications d'hospitalisation

La nécessité d’une chirurgie d’adénotomie.

Traitement non médicamenteux des végétations adénoïdes

Tube UF sur la paroi postérieure du pharynx et par voie endonasale, traitement au laser hélium-néon des végétations adénoïdes, diathermie et UHF sur les ganglions lymphatiques régionaux cervicaux postérieurs, post-auriculaires et occipitaux, irrigation (dite « douche nasale ») pour éliminer les antigènes de la muqueuse nasale et du nasopharynx à l'aide d'eau minérale, de sprays nasaux « Aqua Maris » et « Physiomer », ozonothérapie, cocktails d'oxygène, fangothérapie. Soins en sanatorium et spa (stations thermales et climatiques, et saisons chaudes): hydrothérapie sous vide à l'eau de mer pure et à l'eau iodée-brome, solution de boue, inhalation après rinçage du nasopharynx à l'eau carbonatée, solution de boue, phytoncides, huiles végétales, électrophorèse endonasale de la solution de boue, photothérapie (par exemple, irradiation laser du nasopharynx à travers un guide de lumière ou la cavité nasale).

Traitement médicamenteux des végétations adénoïdes

Médicaments lymphotropes homéopathiques: umckalor, tonsilgon, tonsilotren, yov-malysh, à des dosages adaptés à l'âge selon différents schémas thérapeutiques, pendant 1 à 1,5 mois. L'efficacité du lymphomyosot sur les végétations adénoïdes n'a pas été prouvée.

Traitement chirurgical des végétations adénoïdes

Adénotomie, destruction cryogénique, laser et ultrasonore du tissu adénoïde.

Le traitement des végétations adénoïdes doit être complet, combinant des méthodes d'action locale et générale, notamment dans les cas avancés, lorsqu'un processus inflammatoire se développe dans le tissu lymphadénoïde et que des troubles somatiques et psycho-intellectuels sont observés. Ces enfants doivent, selon les indications, être examinés par un pédiatre, un psychothérapeute pour enfants, un endocrinologue, un interniste, un audiologiste, un phoniatre et d'autres spécialistes, en fonction des troubles psychosomatiques et fonctionnels détectés.

Le traitement des végétations adénoïdes est principalement chirurgical (adénotomie et adénectomie; la différence entre ces types de chirurgie est qu'avec l'adénotomie, seule l'amygdale pharyngée hypertrophiée elle-même est retirée, tandis qu'avec l'adénectomie, le tissu lymphoïde restant sur les parois latérales du nasopharynx qui peut être retiré est retiré), en particulier pour les végétations adénoïdes de grades II et III.

Quand le traitement chirurgical des végétations adénoïdes est-il indiqué?

L'adénotomie est réalisée à tout âge s'il existe des indications appropriées.

Chez les nourrissons, le traitement chirurgical des végétations adénoïdes est obligatoire en cas de troubles de la respiration nasale, de respiration bruyante pendant le sommeil (notamment en cas de stridor) et de difficultés de succion (l'enfant quitte le sein pour « reprendre son souffle » ou le refuse complètement). La chirurgie est également indiquée en cas d'adénoïdite récurrente, de salpingo-otite, de trachéobronchite, etc. Chez les enfants de cette tranche d'âge présentant des otites fréquentes, de longues périodes de fièvre subfébrile non expliquées par d'autres causes, de longues périodes de septicémie en l'absence d'autres foyers infectieux significatifs (par exemple, amygdalite chronique), de neurotoxicose (convulsions, méningisme, modifications des réflexes somatiques), l'adénotomie est autorisée même en cas d'exacerbation d'adénoïdite chronique, sous couvert d'antibiotiques appropriés.

Les enfants âgés de 5 à 7 ans sont soumis à un traitement chirurgical en cas d'origine adénoïde de difficulté à la respiration nasale, de troubles de la phonation, de maladies inflammatoires de l'oreille moyenne et de leurs complications; l'adénotomie à cet âge est également réalisée en cas d'adénite cervicale, de fièvre lymphatique ou de température subfébrile d'étiologie incertaine, d'adénoamygdalite récurrente, de rhinite, de sinusite, d'infections oculaires, de laryngotrachéobronchite, de troubles gastro-intestinaux, de déformations du squelette facial et thoracique, de troubles réflexes (spasmes laryngés et énurésie nocturne, toux convulsive paroxystique, maux de tête, etc.).

L'adénotomie chez l'adulte est réalisée même dans les cas où le tissu lymphadénoïde du nasopharynx est concentré autour des ouvertures du tube auditif et empêche la guérison d'une otite catarrhale et purulente, d'une rhinosinusite et d'une bronchopneumonie chronique.

Certains auteurs étrangers recommandent aux patients de tous âges (présentant des végétations adénoïdes) ayant subi une intervention chirurgicale de subir une antrocellulotomie ou une mastoïdectomie pour une évolution postopératoire plus favorable. Ceci s'applique également aux interventions chirurgicales sur les sinus paranasaux.

Contre-indications

L'adénotomie n'est pas pratiquée lorsque l'amygdale pharyngée, même hypertrophiée, ne provoque pas l'adénoïdisme ni les complications décrites ci-dessus. Le traitement chirurgical des végétations adénoïdes n'est pas pratiqué en présence de processus inflammatoires locaux et généraux d'étiologie banale (adénoïdite et amygdalite aiguës, infection adénovirale des voies respiratoires supérieures, rhinite aiguë, etc.). L'intervention chirurgicale est pratiquée 2 à 3 semaines après la fin de ces maladies. L'intervention chirurgicale n'est pas pratiquée en cas d'épidémie de maladies infectieuses, comme la grippe, ainsi qu'en cas de tuberculose en phase active, de foyers d'infection dans la région dentaire et maxillaire, de syphilis séropositive, d'états décompensés liés à des maladies cardiaques et rénales, et d'hémophilie. Le traitement chirurgical des végétations adénoïdes est différé en cas d'autres maladies pouvant être traitées efficacement. L'ablation des végétations adénoïdes en cas de malformations congénitales du palais mou et dur (fentes), ainsi qu'en cas d'atrophie sévère de la muqueuse du pharynx, de préosénose et d'ozène entraîne une aggravation des troubles fonctionnels et trophiques de la maladie sous-jacente.

[ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ]

[ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ]

Comment se déroule la chirurgie des végétations adénoïdes?

Avant de procéder à un traitement chirurgical des végétations adénoïdes, une attention particulière doit être accordée à la préparation préopératoire, qui, conformément aux règles généralement acceptées, comprend un certain nombre d'activités (malheureusement, ces règles ne sont souvent pas entièrement respectées et la préparation au traitement chirurgical des végétations adénoïdes est effectuée selon un « programme abrégé », ce qui conduit souvent à des complications graves, parfois mortelles):

- Ils recueillent soigneusement l'anamnèse, vérifient si l'enfant a récemment souffert de maladies infectieuses, s'il a été en contact avec des enfants malades au cours des dernières semaines ou s'il a été dans un environnement épidémique dangereux; si l'enfant souffre de saignements accrus et recherchent des caractéristiques héréditaires;

- une série d'examens sont effectués (radiographie pulmonaire, analyses de sang (indicateurs cliniques généraux et hémostatiques), analyses d'urine, tests sérologiques pour la tuberculose et la syphilis et, si indiqué, d'autres études; des prélèvements de gorge sont examinés pour le portage de Cor. diphtherac;

- l'enfant est examiné par un pédiatre pour identifier les contre-indications à la chirurgie, un dentiste et, si indiqué, d'autres spécialistes;

- Si l'opération est prévue sous anesthésie générale, l'enfant sera examiné par un anesthésiste-réanimateur la veille.

Avant l'intervention, de nombreux pédiatres ORL recommandent un traitement antiseptique prophylactique local afin de prévenir les complications purulentes-inflammatoires postopératoires. À cet effet, 3 à 4 jours avant l'intervention, on prescrit à l'enfant une solution de protargol à 3 % ou une solution de sulfacyl de sodium (albucide) à 20-30 % sous forme de gouttes nasales, ainsi qu'une semaine avant l'intervention pour améliorer les paramètres hémostatiques: vitamine C, gluconate de calcium, etc.

La salle d'opération dans laquelle est effectué le traitement chirurgical des végétations adénoïdes doit être équipée de tout le nécessaire pour fournir une assistance en cas de saignement nasopharyngé (tampon nasal postérieur, ligature de l'artère carotide externe), d'asphyxie (kits porte-langue, d'intubation et de trachéotomie), de choc douloureux et de collapsus (un ensemble de médicaments qui stimulent l'activité des systèmes cardiovasculaire et respiratoire, le système hypophyso-corticosurrénalien, augmentant la pression artérielle) en accord avec le réanimateur.

Les instruments chirurgicaux suivants sont nécessaires pour l'adénotomie: un ouvre-bouche, un abaisse-langue, des adénotomes de Beckman de deux tailles, sélectionnés selon la règle de V.I. Voyachek (le volume du nasopharynx, sa largeur est égale à deux surfaces latérales pliées des phalanges distales des premiers doigts des mains), une pince nasale de Luke, de longs ciseaux courbés et une pince nasopharyngée Lube-Barbon pour nourrissons.

Pour réaliser une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, des moyens appropriés d'anesthésie par intubation sont nécessaires.

Il est recommandé d'envelopper l'enfant dans un drap bien serré avant l'opération afin d'immobiliser ses membres. L'enfant est assis sur la cuisse gauche de l'assistant, qui saisit ses jambes avec ses tibias, sa poitrine avec sa main droite, la tenant de sa main gauche et la maintenant avec sa main droite. La tête de l'enfant est maintenue avec sa main gauche.

Anesthésie

Chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 2-3 ans, le traitement chirurgical des végétations adénoïdes est réalisé sans anesthésie, en ambulatoire. Après 2-3 ans, certains auteurs recommandent une anesthésie de courte durée au masque à l'éther. Chez les enfants plus âgés et les adultes, une anesthésie par application est pratiquée par lubrification 3-4 fois supérieure de la muqueuse nasale et de la voûte du nasopharynx avec une solution de dicaïne à 1-3 % ou de cocaïne à 5-10 %. L'extrémité postérieure du vomer est anesthésiée avec une attention particulière. La paroi postérieure du nasopharynx et la surface nasopharyngée du palais mou sont également anesthésiées. Si, pour une raison ou une autre, l'anesthésie locale est impossible, l'intervention est réalisée sous anesthésie par intubation.

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

Technique d'adénotomie

L'adénotomie comprend plusieurs étapes:

- Après avoir appuyé la langue vers le bas avec une spatule coudée, l'anneau d'adénotome est inséré derrière le palais mou, tandis que le manche de l'instrument est tenu de manière à ce que le deuxième doigt fixe la tige de l'adénotome; l'anneau d'adénotome est tourné de 90° par rapport à la surface de la langue, déplacé le long de la spatule en direction de la paroi arrière du pharynx et, ayant atteint le palais mou, l'anneau est inséré derrière lui et tourné dans la direction opposée de sorte que la lame prenne une position horizontale et que l'arc de l'anneau soit dirigé vers l'ouverture de la bouche, c'est-à-dire avec la partie coupante vers la paroi arrière du pharynx.

- Un mouvement complexe de l'adénotome (inclinaison de la poignée vers le bas, déplacement simultané de l'anneau vers le haut jusqu'à la voûte du nasopharynx, pression de l'arc de l'anneau sur le vomer sans perdre le contact avec ce dernier, élévation de l'anneau en insistant sur l'angle formé par le vomer et la voûte du nasopharynx, inclinaison légère de la tête de l'enfant vers l'avant) fournit une « position de départ »

- D'un mouvement rapide le long de la voûte du nasopharynx, en pressant l'anneau de l'adénotome vers le haut et vers l'arrière, les végétations adénoïdes sont sectionnées et, avec le bistouri, introduites dans la cavité buccale, puis dans le bassin réniforme. Lors de la section des végétations adénoïdes, l'assistant ou le chirurgien lui-même incline la tête de l'enfant vers le bas, ce qui assure un contact étroit de la lame avec l'objet à extraire et un glissement fluide du bistouri le long de la paroi postérieure du nasopharynx. Dès l'ablation des végétations adénoïdes, la tête de l'enfant est immédiatement inclinée vers le bas afin que le sang, en cas de saignement abondant mais de courte durée, ne pénètre pas dans les voies respiratoires, mais s'écoule par le nez et la bouche. Parfois, les végétations adénoïdes retirées restent sur le lambeau de la muqueuse de la paroi postérieure du pharynx et pendent derrière le palais mou. Elles sont saisies avec une pince et sectionnées aux ciseaux.

- Après une pause déterminée par le chirurgien, l'intervention est répétée avec un adénotome plus petit afin de compléter l'adénotomie médiale et de retirer les restes latéraux des végétations adénoïdes recouvrant les ouvertures nasopharyngées du conduit auditif; pour cela, l'adénotome est inséré deux fois de plus. Afin de prévenir tout traumatisme psychologique chez l'enfant, AA Gorlina (1983) recommande de déplacer l'adénotome de haut en bas en zigzag pendant la section des végétations adénoïdes, ce qui permet une ablation plus complète.

- À la fin de l'intervention chirurgicale, l'enfant est invité à se moucher et la qualité de sa respiration nasale est vérifiée. Il convient de garder à l'esprit (ce qui est établi avant l'opération) que la respiration nasale peut ne pas s'améliorer significativement en raison de causes rhinogènes (polypes nasaux, rhinite hypertrophique, courbure de la cloison nasale, etc.). De plus, un toucher du nasopharynx est réalisé pour vérifier la rigueur de l'adénotomie. Ensuite, un examen des végétations adénoïdes retirées est réalisé et comparé à l'image in vivo. Les végétations adénoïdes retirées doivent être montrées aux parents de l'enfant afin qu'ils puissent vérifier la qualité de l'intervention, mais il convient également de les avertir que, dans de rares cas, malgré une intervention bien réalisée, des récidives sont possibles.

[ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ]

[ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ]

Complications après adénotomie

Les complications pendant et après l’adénotomie, bien que rares, peuvent entraîner des complications potentiellement mortelles et être très difficiles à gérer.

La complication la plus fréquente après une adénotomie est le saignement, qui survient immédiatement ou quelques heures après l'opération. Dans toutes les autres conditions favorables, ce saignement est dû à une ablation incomplète du tissu adénoïde, ce qui peut être dû aux facteurs suivants: inadéquation entre la taille de l'adénotome et celle du nasopharynx, position insuffisamment haute du bistouri lors de l'incision des adénoïdes, ce qui peut être confirmé par une mauvaise pression de l'arc de l'anneau sur le vomer et une pression insuffisante de la lame sur la paroi postérieure supérieure du nasopharynx, ainsi que par la position du patient debout lors de l'incision des adénoïdes. En cas de ce type de saignement, il est nécessaire de répéter l'opération et de retirer soigneusement les restes de tissu adénoïde et tous les fragments de muqueuse présents sur la paroi postérieure du pharynx à l'aide d'un conchotome. Si le saignement persiste, il est nécessaire de procéder à un tamponnement nasal postérieur ou de prendre d'autres mesures.

Les complications de l'oreille moyenne (salpingo-otite, otite moyenne catarrhale et purulente aiguë) sont dues à une infection tubaire ou hématogène. Le traitement est standard.

Une augmentation postopératoire de la température corporelle à 37,5-38 °C sans cause apparente n'est pas rare et ne dure pas plus de deux jours. Si la température est plus élevée et dure plus longtemps, il faut suspecter une septicémie, une diphtérie, une pneumonie ou une exacerbation de tuberculose pulmonaire. Les mesures prises doivent viser à déterminer la cause de l'hyperthermie et à l'éliminer.

Des vomissements de sang peuvent survenir peu après l'intervention chirurgicale si le sang a été avalé lors de l'ablation des végétations adénoïdes. L'apparition de ces vomissements après quelques heures indique une nouvelle hémorragie. L'enfant doit être immédiatement hospitalisé afin de déterminer la cause de cette complication.

Il arrive que l'adénotome se coince dans le nasopharynx, ce qui rend impossible l'intervention et le retrait du couteau. La cause la plus fréquente est une inclinaison excessive de la tête lors de l'adénoïdectomie ou une protrusion anormale du tubercule antérieur de la première vertèbre cervicale. Dans le premier cas, la tête est ramenée en position initiale pour retirer le couteau. Dans le second cas, si l'adénotome ne peut être retiré, la tête est légèrement inclinée et l'obstacle est sectionné par un mouvement forcé. Il arrive également qu'un anneau (couteau) se brise et se coince dans le nasopharynx. Cela se produit lorsqu'un défaut de matériau ou de conception se trouve dans l'anneau ou à l'extrémité de la tige de l'adénotome à laquelle le couteau est soudé. Dans ce cas, sans précipitation, l'objet métallique restant est palpé avec le doigt, une pince de Mikulich ou une pince Lube-Barbon insérée dans le nasopharynx, saisi et retiré avec précaution. Une adénotomie infructueuse est immédiatement répétée ou, si le nasopharynx a été blessé lors de l'ablation d'un corps étranger apparu pendant l'opération, l'opération répétée est reportée d'un mois.

Des complications traumatiques surviennent lors d'une intervention chirurgicale brutale. Par exemple, une pression importante de l'adénotome sur la paroi postérieure du nasopharynx peut endommager profondément la muqueuse et entraîner une sténose cicatricielle du nasopharynx. Des synéchies et des déformations cicatricielles du voile du palais après adénotomie surviennent chez les enfants atteints de syphilis congénitale. Le torticolis et la raideur cervicale sont rares et résultent d'une lésion de l'aponévrose et des muscles prévertébraux par l'adénotome, avec infection des tissus endommagés et développement d'un processus cicatriciel post-inflammatoire. Cette complication survient lorsque, lors du curetage, la tête du patient n'est pas inclinée vers l'avant et mal fixée par un assistant, mais au contraire fortement déviée vers l'arrière, ce qui augmente significativement la lordose cervicale naturelle, dont la convexité tombe sous la lame de l'adénotome. Cette complication se manifeste par la position forcée de la tête de l'enfant, caractérisée par son immobilité et son extension. Des cas de subluxation de l'atlas ont également été décrits; la maladie a été appelée « torticolis nasopharyngé » ou syndrome de Grisel, du nom du médecin français P. Grisel qui l'a décrite en 1930. Le syndrome de torticolis nasopharyngé se caractérise par le déplacement de l'atlas en position de luxation-rotation due à une contracture unilatérale des muscles prévertébraux. Un enfant opéré des végétations adénoïdes la veille se réveille le matin avec la tête tournée et inclinée d'un côté. Une palpation profonde au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure provoque une douleur aiguë. Une radiographie des vertèbres cervicales supérieures révèle un signe de luxation-rotation de l'atlas. L'utilisation d'antibiotiques, de décongestionnants, d'hydrocortisone et de kinésithérapie pendant plusieurs jours permet la guérison.

Un traumatisme de la muqueuse du nasopharynx peut également entraîner une épipharyngite atrophique, qui survient après des adénotomies répétées réalisées par différents spécialistes pour des indications erronées.

Les résultats de l'opération sont positifs chez la plupart des enfants: la respiration nasale est rétablie, les maladies inflammatoires des voies respiratoires supérieures existantes sont rapidement éliminées, l'appétit revient, l'activité physique et mentale augmente et le développement physique et intellectuel de l'enfant se normalise. Cependant, comme le montrent les statistiques, des récidives adénoïdes surviennent dans 2 à 3 % des cas, principalement chez les enfants souffrant d'allergies se manifestant par un asthme atonique, un œdème de Quincke, de l'urticaire, une bronchite saisonnière, etc. En règle générale, la récidive adénoïde survient après une ablation incomplète et au plus tôt 3 mois après l'opération. Elle se manifeste par une aggravation progressive des difficultés respiratoires nasales et de tous les autres signes d'adénoïdie observés avant l'intervention. La réalisation d'une adénotomie sous contrôle visuel, sous anesthésie générale et l'utilisation de méthodes vidéochirurgicales modernes réduisent considérablement le nombre de récidives.

Il convient de garder à l'esprit que les enfants ayant subi une adénotomie, même avec une respiration nasale parfaitement libre, ont encore l'habitude de garder la bouche ouverte, surtout la nuit. Pour éliminer cette habitude, ces enfants suivent des exercices respiratoires spécifiques, participent à des activités éducatives et ont parfois la mâchoire inférieure enveloppée d'un foulard.

Si les végétations adénoïdes d'un enfant sont traitées en ambulatoire, l'enfant est hospitalisé pendant une heure (allongé sur un divan), période durant laquelle il est examiné régulièrement par un médecin ou une infirmière expérimentée afin de s'assurer de l'absence de saignement, puis renvoyé chez lui. À domicile, un repos au lit est prescrit pendant 2 à 3 jours, les aliments et boissons chauds étant proscrits pendant 7 à 10 jours. Les jours suivants, l'activité physique de l'enfant est limitée pendant 2 semaines, les écoliers sont dispensés de cours pendant 2 semaines et de cours d'éducation physique pendant 1 mois. Après l'ablation des végétations adénoïdes, les enfants plus âgés et les adultes sont hospitalisés pendant 3 jours avec repos au lit et, si nécessaire, traitement symptomatique approprié. Pour faciliter la respiration nasale et éliminer les croûtes sanglantes qui se forment en période postopératoire, des gouttes nasales huileuses sont prescrites 3 à 4 fois par jour.

Traitement non chirurgical des végétations adénoïdes

Ce traitement des végétations adénoïdes n'est qu'une méthode auxiliaire, complémentaire au traitement chirurgical. Son efficacité en cas de végétations adénoïdes développées se limite à réduire l'inflammation et à préparer le terrain pour une période postopératoire plus favorable. Aux premiers stades de la croissance adénoïde (stade I), ce traitement ne peut donner de résultats positifs qu'avec une approche globale et, avant tout, l'élimination de la cause de la maladie. À cette fin, un traitement antiallergique et désensibilisant des végétations adénoïdes est mis en œuvre, les fonctions immunitaires de l'organisme sont renforcées, un durcissement systématique est effectué, les foyers d'infection sont désinfectés, l'organisme est saturé en vitamines A et D et en micro-éléments nécessaires à son développement harmonieux. L'héliothérapie, la thérapie UV et, ces dernières années, la thérapie laser jouent un rôle important dans les traitements non chirurgicaux.

Gestion ultérieure

Observation par un oto-rhino-laryngologiste, exercices respiratoires et mesures d'amélioration de la santé.

Plus d'informations sur le traitement

La prévention

Administration opportune de vaccinations préventives contre les maladies infectieuses infantiles les plus courantes, durcissement du corps, diagnostic précoce et traitement rationnel des maladies inflammatoires des voies respiratoires supérieures et de l'adénoïdite, augmentant la résistance immunologique du corps.

Prévoir

Le pronostic dépend de l'état général de l'enfant, dans le contexte duquel l'adénoïdose s'est développée. Si la cause des adénoïdes est une infection vulgaire, leur élimination et leur ablation permettent de stopper la maladie. Si l'hyperplasie des amygdales pharyngées est due à une diathèse lymphatique, l'ablation des adénoïdes entraîne la persistance de la maladie systémique, mais peut se manifester par des modifications similaires ailleurs. Le pronostic des déformations faciales apparues au cours de l'évolution prolongée de la maladie dépend de l'âge du patient. Si l'ablation des adénoïdes est réalisée pendant la période de développement squelettique, une certaine correction de la forme du visage est possible. Cependant, cette correction n'atteint jamais son efficacité optimale et les modifications pathomorphologiques dues à l'influence des adénoïdes persistent à vie.

Avec un diagnostic rapide et une thérapie adéquate, le pronostic est bon en termes de restauration stable de la respiration nasale et de prévention du développement de maladies concomitantes des organes internes et des organes ORL.

[ 63 ]

[ 63 ]