Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Varicocèle - Informations générales

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La varicocèle a été décrite pour la première fois par Celsius au Ier siècle après J.-C. comme « des veines gonflées et tortueuses au-dessus du testicule, devenant plus petites que la veine opposée ». En 1889, W. H. Bennet a établi le lien entre les modifications du scrotum et l'insuffisance fonctionnelle du testicule. Il a défini la varicocèle comme « une pathologie de la veine du cordon spermatique, survenant, dans la plupart des cas, suite ou en association avec une insuffisance fonctionnelle du testicule ». C'est le critère de la compétence fonctionnelle des testicules qui détermine l'intérêt des cliniciens pour cette maladie urologique. Cela s'explique par la situation démographique observée dans la plupart des pays développés. Au moins 40 % des mariages infertiles sont dus à l'infertilité masculine. À cet égard, le problème de la varicocèle, qui touche jusqu'à 30 % des hommes et est considéré comme la cause d'une baisse de fertilité dans 40 à 80 % des cas, prend une importance croissante.

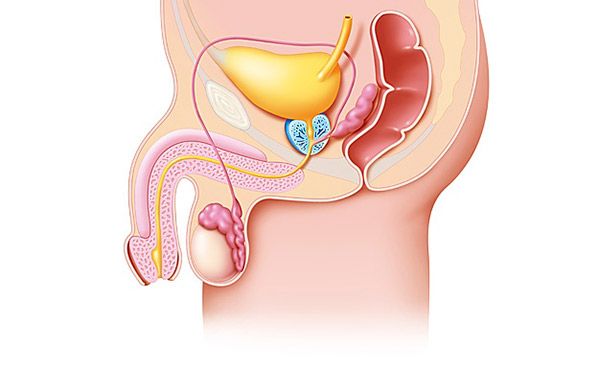

L'ambiguïté et la nature contradictoire des approches et interprétations existantes sont déjà constatées au stade de la définition terminologique de la maladie. La varicocèle est une dilatation variqueuse (en forme de raisin) des veines du plexus pampiniforme (plexus pampiniforme) du cordon spermatique, accompagnée d'un reflux veineux intermittent ou permanent.

Épidémiologie

La varicocèle est l'une des maladies les plus fréquentes chez les hommes, sa fréquence variant, selon les auteurs, de 2,3 à 30 %. En raison de prédispositions congénitales, son incidence varie selon les tranches d'âge.

À l'âge préscolaire, elle ne dépasse pas 0,12 % et augmente avec la croissance et la maturation. La varicocèle est le plus souvent observée entre 15 et 30 ans, ainsi que chez les sportifs et les travailleurs physiques.

Causes varicocèles

En 1918, O. Ivanissevich a défini la varicocèle comme « un syndrome anatomique et clinique, se manifestant anatomiquement par des varices à l'intérieur du scrotum, et cliniquement par un reflux veineux, par exemple, causé par une insuffisance valvulaire ». Il a établi un lien entre la varicocèle et l'insuffisance des valvules de la veine testiculaire, entraînant un flux sanguin rétrograde. Ce lien a été confirmé ultérieurement par l'introduction des études vasculaires en pratique clinique, permettant une évaluation visuelle de l'état de la veine spermatique interne sur toute sa longueur. Aujourd'hui, le concept fondamental est que la varicocèle n'est pas considérée comme une maladie indépendante, mais comme le symptôme d'une anomalie du développement ou d'une maladie de la veine cave inférieure ou des veines rénales.

L'extrême variabilité de la structure du système veineux en général, ainsi que des veines rénales gauche et droite, est une conséquence d'une réduction altérée des veines cardinales et sous-cardinales. Un flux sanguin rétrograde est observé en cas d'absence congénitale (primaire) de valvules dans la veine testiculaire, ainsi qu'en cas de faiblesse génétique de la paroi veineuse due à un sous-développement de la couche musculaire et à une dysplasie du tissu conjonctif, conduisant à une insuffisance valvulaire primaire. Une insuffisance valvulaire secondaire se développe suite à une hypertension veineuse du système de la veine cave inférieure et des veines rénales. Dans ces cas, la varicocèle est considérée comme une anastomose réno-cave par pontage (via les veines spermatiques interne et externe dans l'iliaque commune), compensant l'hypertension veineuse rénale. Compte tenu des particularités anatomiques, qui consistent dans le fait que la veine testiculaire gauche se jette dans la veine rénale, et la droite dans la plupart des cas directement dans la veine cave inférieure et seulement dans 10 % des cas dans la veine rénale droite, la structure de la morbidité est dominée par la varicocèle gauche - 80-86 %, droite - 7-15 %, bilatérale - 1-6 % des cas.

Toutes les conditions pathologiques au niveau du scrotum, du canal inguinal, de la cavité abdominale (hernie), de la veine cave inférieure et rénale, entraînant une compression des cordons spermatiques, une augmentation de la pression intra-abdominale, une pression dans la veine cave inférieure et les veines rénales, ce qui entrave l'écoulement des veines du cordon spermatique, sont considérées comme la cause du reflux sanguin et du développement de la varicocèle.

Les principales causes d'augmentation permanente de la pression hydrodynamique dans le système veineux rénal et de reflux réno-testiculaire sont: la sténose veineuse rénale, la localisation rétroaortique de la veine rénale gauche, la veine rénale annulaire et la fistule artérioveineuse. Dans ces cas, la varicocèle est diagnostiquée en ortho- et en clinostase; elle existe depuis l'enfance et progresse. Une attention particulière est portée au caractère intermittent du reflux, souvent observé avec la pince aorto-mésentérique, considéré comme l'une des causes de varicocèle orthostatique. Cette maladie urologique se développe parfois avec des tumeurs du rein gauche et de la cavité abdominale, comprimant les collecteurs veineux principaux, avec une tendance à la progression rapide à mesure que la tumeur se développe.

Pathogénèse

Le rôle des facteurs pathogéniques conduisant à des troubles de la spermatogenèse dans la varicocèle n'a pas été définitivement établi. Parmi ceux-ci, on peut citer:

- hyperthermie locale;

- hypoxie;

- rupture de la barrière hémato-testiculaire, y compris du côté controlatéral en raison d'un flux sanguin collatéral, conduisant à la production d'anticorps anti-spermatozoïdes;

- production excessive d'hydrocortisone dans l'hypertension veineuse surrénalienne;

- troubles de l’appareil récepteur et de la stéroïdogenèse;

- troubles de la rétroaction testicule-hypophyse-hypothalamus.

Le rôle du déficit androgénique local et général, relatif et absolu, ainsi que d'autres troubles hormonaux, est actuellement étudié. L'influence des facteurs génétiques conduisant à des troubles de la spermatogenèse dans la varicocèle a récemment été étudiée. Il n'existe pas de corrélation directe entre la gravité de la varicocèle et le degré des troubles de la spermatogenèse; l'influence de la varicocèle extrafuniculaire sur la spermatogenèse est à l'étude. Compte tenu des caractéristiques anatomiques et physiologiques de la structure de la veine crémastérique et du système veineux superficiel du testicule, il n'existe pas de consensus quant à l'importance pathogénique pour la gamétogenèse du flux sanguin de type reflux, parfois observé normalement dans ce système vasculaire.

Symptômes varicocèles

Les symptômes de la varicocèle sont imperceptibles. Parfois, les patients ressentent une lourdeur et des douleurs dans la moitié gauche du scrotum, ce qui doit être différencié d'une maladie inflammatoire des organes du scrotum.

Formes

Selon la nature de la relation phlébo-testiculaire, Coolsaet distingue trois types hémodynamiques de reflux:

- réno-testiculaire:

- iléo-testiculaire;

- mixte.

Il existe un grand nombre de classifications du varicocèle en fonction du degré de gravité.

Grades de varicocèle selon l'OMS (1997)

- Varicocèle de stade I: des veines dilatées dépassent de la peau du scrotum et sont clairement visibles. Le testicule est de taille réduite et a une consistance pâteuse.

- Varicocèle de stade II – les veines dilatées ne sont pas visibles, mais sont facilement palpables.

- Varicocèle de stade III - les veines dilatées sont déterminées uniquement par la manœuvre de Valsalva.

La varicocèle asymptomatique est déterminée à l'aide d'un test de toux ou d'une échographie Doppler du scrotum à l'aide de la manœuvre de Valsalva.

Dans la pratique nationale, on utilise la classification de Yu.F. Isakov (1977), basée sur la gradation inverse des manifestations de la maladie, contrairement à la classification de l'OMS.

- Le varicocèle de grade I est déterminé par palpation uniquement avec le test de Valsalva (effort) en orthostatisme.

- Degré II: la varicocèle est clairement définie à la palpation et à l'examen visuel. Le testicule est inchangé.

- Dilatation prononcée des veines du plexus pampiniforme de degré III. Le testicule est de taille réduite et a une consistance pâteuse.

Diagnostics varicocèles

Le diagnostic de la varicocèle repose sur la palpation, l'échographie et l'examen Doppler. Parmi les méthodes non invasives, l'échographie associée à la cartographie Doppler des vaisseaux rénaux et de la veine testiculaire présente la plus grande sensibilité. L'examen est réalisé en ortho- et clinostase, avec une évaluation obligatoire de la nature des variations (gradient) du flux sanguin (vitesse du flux sanguin veineux rénal, vitesse et durée du reflux testiculaire) pendant la manœuvre de Valsalva et le transfert du patient en position orthostatique. Normalement, le diamètre de la veine testiculaire au niveau du scrotum ne dépasse pas 2 mm, la vitesse du flux sanguin ne dépasse pas 10 cm/s et le reflux n'est pas détecté. En cas de varicocèle infraclinique, le diamètre de la veine testiculaire augmente jusqu'à 3-4 mm et un reflux de courte durée (jusqu'à 3 s) est détecté pendant la manœuvre de Valsalva.

Une augmentation supplémentaire des paramètres de reflux correspond à des stades plus prononcés du processus pathologique. La réalisation d'un examen par cette technique permet dans la plupart des cas de déterminer le type hémodynamique de varicocèle, d'identifier les signes d'hypertension veineuse rénale et de déterminer les formes infracliniques de la maladie, difficiles à diagnostiquer par palpation, méthode subjective d'évaluation de l'état du cordon spermatique et de ses éléments. Les urines sont analysées avant et après l'activité physique. Un test de marche positif (apparition d'une microhématurie, d'une protéinurie) indique une hypertension veineuse rénale; un résultat négatif n'exclut pas la présence de cette dernière, car le flux sanguin du shunt réno-cave à travers le système veineux testiculaire suffit à la compenser. Dans de tels cas, le test de marche peut devenir positif après ligature, clippage ou embolisation de la veine testiculaire en raison de l'aggravation de l'hypertension veineuse rénale.

L'échographie, très sensible, est considérée comme la méthode principale pour le diagnostic de la varicocèle. Les méthodes radiologiques invasives sont également pertinentes et offrent une clarté et une information optimales. La phlébotesticulographie antérograde et la phlébographie rénale rétrograde, associées à la phlébotesticulographie rétrograde et à la phlébotonométrie multipositions, sont utilisées dans les cas incertains et pour le diagnostic des formes récurrentes de la maladie. Une néphroscintigraphie dynamique est parfois réalisée pour évaluer l'état fonctionnel des reins. Le choix du type d'intervention chirurgicale dépend des résultats de l'examen.

Le diagnostic du varicocèle a les objectifs suivants:

- détermination du type hémodynamique de varicocèle;

- évaluation de la gravité de l’hypertension veineuse rénale, de la nature et de la gravité du reflux veineux;

- étude du statut hormonal initial et de la spermatogenèse.

Une étude sémiologique, un test MAR, une étude du profil hormonal (concentration de testostérone, d'estradiol, de prolactine, d'hormone folliculo-stimulante (FSH), d'hormone lutéinisante (LH)) sont obligatoires. La plupart des patients sont diagnostiqués avec une pathospermie de gravité variable lors d'une étude sémiologique, consistant en une diminution de la concentration de formes activement mobiles de spermatozoïdes et une augmentation du nombre de formes pathologiques. Une oligospermie est notée chez 60 % des patients.

Formulations du diagnostic de varicocèle

Varicocèle orthostatique gauche, stade II, type hémodynamique I, oligoasthénozoospermie, mariage infertile.

Pince aorto-mésentérique, hypertension veineuse rénale intermittente, varicocèle orthostatique gauche, stade III, type hémodynamique I, asthénotératozoospermie, mariage infertile.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Qui contacter?

Traitement varicocèles

Traitement non médicamenteux de la varicocèle

Il n’existe pas de traitement conservateur pour le varicocèle.

Traitement médicamenteux de la varicocèle

Le traitement médicamenteux de la varicocèle est utilisé en période postopératoire pour stimuler la spermatogenèse. Il comprend des vitamines, des compléments alimentaires biologiquement actifs (contenant du sélénium et du zinc) et des médicaments hormonaux (androgènes, gonadotrophine chorionique humaine), prescrits selon des indications strictes, dans le cadre de cures sous contrôle biologique rigoureux.

Chirurgie de la varicocèle

Aujourd'hui, environ 120 types d'opérations sont pratiqués pour la varicocèle. Certaines d'entre elles n'ont qu'une importance historique. Les interventions actuellement pratiquées se divisent en deux groupes.

Groupe I – shunt réno-cave préservant. Ces interventions comprennent les anastomoses vasculaires testiculaires-iliaques proximales et testiculaires-saphènes proximales. La réalisation d'anastomoses bidirectionnelles est jugée inappropriée.

Groupe II - ne préservant pas le shunt réno-cave.

- Suprainguinal non sélectif.

- Opération A. Palomo (1949) - la veine spermatique interne est ligaturée avec toutes les structures vasculaires qui l'accompagnent.

- Opération par AP Erokhin (1979) ligature de la veine et de l'artère spermatiques internes avec préservation des vaisseaux lymphatiques, pour une meilleure visualisation desquels une solution de carmin d'indigo est introduite sous la couche protéique du testicule.

- Opération Bernardi, Kondakov et autres manuels.

- Sélectif supra-guinal.

- Opération O. Ivanissevitch (1918).

- Ligature haute de la veine testiculaire.

- Opération Speriongano (1999) - ligature des veines de l'anneau interne du canal inguinal sous contrôle de l'échographie Doppler couleur peropératoire.

- Sous-inguinal sélectif.

- Ligature sous-inguinale de la veine testiculaire (méthode microchirurgicale).

En privilégiant les interventions vasculaires reconstructives et sélectives supra- et sous-inguinales, il est conseillé d'utiliser un grossissement optique et une technologie de précision. La réalisation d'une intervention chirurgicale utilisant la technologie microchirurgicale permet, d'une part, de réduire le nombre de récidives grâce à une efficacité accrue de l'intervention et, d'autre part, de réduire le nombre de complications liées à la différenciation difficile des éléments du cordon spermatique et des structures vasculaires accompagnant la veine spermatique interne.

L'opération la plus courante est l'opération d'Ivanissevich. La ligature et la section de la veine testiculaire gauche interrompent le flux sanguin inverse de la veine rénale vers le plexus pampiniforme, éliminant ainsi les varices.

Cependant, lors de cette intervention, qui élimine la varicocèle, l'anastomose réno-cave veineuse de pontage subit des modifications, qui se sont développées de manière compensatoire en raison de la difficulté d'écoulement veineux du rein. Considérant que la varicocèle n'est pas seulement due à un reflux le long de la veine testiculaire, mais aussi à une augmentation du flux sanguin artériel vers le testicule via l'artère testiculaire, A. Palomo (1949) a proposé de ligaturer l'artère avec la veine. Au cours de cette intervention, la veine testiculaire est ligaturée avec l'artère testiculaire qui l'accompagne, formant un fin tronc tortueux. Il a été démontré que la ligature de l'artère testiculaire n'entraîne pas de perturbation de l'apport sanguin au testicule ni son atrophie, à condition que le flux artériel vers celui-ci via l'artère spermatique externe et l'artère du canal déférent soit préservé. Il a été établi qu'avec la ligature de l'artère testiculaire, la spermatogenèse se rétablit plus lentement.

L'introduction de 0,5 ml d'une solution de carmin d'indigo à 0,4 % sous la couche protéique du testicule avant la chirurgie permet une bonne visualisation des voies lymphatiques proximales du faisceau vasculaire du testicule gauche pendant la chirurgie chez l'enfant et évite leur ligature accidentelle avec l'artère et la veine.

La récidive de varicocèle survient lorsqu'un tronc veineux fin, accompagnant le tronc principal, reste détaché pendant l'intervention. Le reflux sanguin persistant dans cette veine la transforme rapidement en un tronc veineux large. L'hydrocèle des membranes testiculaires qui apparaît après l'intervention (dans 7 % des cas) résulte d'un blocage du flux lymphatique testiculaire.

Clipping laparoscopique des veines testiculaires

La varicoectomie laparoscopique est considérée comme une technique endoscopique mini-invasive analogue aux interventions supra-inguinales ouvertes. Les contre-indications incluent plusieurs interventions antérieures sur les organes abdominaux. L'un des principaux avantages est la possibilité de réaliser un clippage laparoscopique des veines en cas de lésions bilatérales. La durée d'hospitalisation est de 1 à 3 jours.

Pour identifier les vaisseaux lymphatiques, il faut injecter du chlorure de méthylthioninium sous la tunique albuginée du testicule et séparer soigneusement l'artère et les vaisseaux lymphatiques, ce qui est considéré comme une mesure préventive contre les rechutes.

Selon IV Podtsubny et al., l'avantage de l'occlusion laparoscopique des veines testiculaires par rapport à l'angioembolisation est plus prometteur et économiquement avantageux.

Technique d'occlusion laparoscopique de la veine testiculaire. L'intervention est réalisée sous anesthésie endotrachéale. Après application d'un carboxypéritoine au point n°1 près du nombril, un trocart de 5 mm est inséré et la cavité abdominale est inspectée à l'aide d'un laparoscope de 5 mm. Des adhérences au côlon sigmoïde sont souvent détectées pendant l'intervention et sont séparées. Les vaisseaux testiculaires sont également détectés. En cas d'adhérences, les vaisseaux testiculaires sont moins bien visualisés à gauche qu'à droite. Une manœuvre de Valsalva est réalisée (compression manuelle du testicule – le testicule est tiré vers le bas par un médecin non participant à l'intervention), après quoi les vaisseaux sont mieux détectés. 5 à 8 ml d'une solution de procaïne à 0,5 % sont injectés dans l'espace rétropéritonéal. Une incision transversale de 1,5 à 3,0 cm de long est pratiquée sur les vaisseaux. L'artère est séparée des veines, puis clippées et sectionnées. Le grossissement du laparoscope permet de visualiser les vaisseaux lymphatiques et de les laisser intacts. Vérifiez soigneusement que toutes les veines ont été sectionnées, car il arrive qu'une veine soit très proche de l'artère et difficile à distinguer.

C'est pourquoi l'artère au niveau des veines intersectées est examinée avec soin et précaution. La manœuvre de Valsalva est répétée pour confirmer l'absence de saignement. Après révision de la cavité abdominale, une désufflation est réalisée et des trocarts de 5 mm sont retirés. Seule la peau est suturée. La réalisation d'une intervention laparoscopique avec clippage des veines testiculaires présente des avantages par rapport à la chirurgie ouverte.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure qu'en plus d'une large gamme d'interventions chirurgicales proposées pour le traitement du varicocèle, la chirurgie laparoscopique réalisée selon des indications strictes est considérée comme une alternative valable.

Phlébosclérose eudovasculaire

Réalisée simultanément à la phlébographie et à la phlébotonométrie, indiquée lorsqu'une varicocèle hémodynamique de type 1 est détectée, en l'absence de maladie organique (sténose, localisation rétroaortique de la veine rénale) et d'hypertension veineuse rénale.

L'occlusion endovasculaire de la veine testiculaire est une alternative à la chirurgie chez l'enfant et l'adulte. Différents matériaux sont utilisés pour l'occlusion endovasculaire: emboles spiralés, colle tissulaire, dispositifs de parapluie métallique, ballonnets amovibles, préparations sclérosantes, etc. Le cathétérisme de la veine fémorale est réalisé selon la méthode de Seldinger. Après un sondage supersélectif de la veine testiculaire, un agent thrombosant (8 à 15 ml) y est injecté, à 5 à 8 cm de l'embouchure de la veine testiculaire. L'absence de contraste dans la veine testiculaire au niveau de la crête iliaque 30 minutes après l'introduction de l'agent sclérosant indique une thrombose du vaisseau.

L'importance primordiale réside dans le contact direct de l'agent thrombosant avec le sang du patient. La thrombose se produit à l'interface agent thrombosant-sang. Certains auteurs recommandent de maintenir une interface relativement immobile entre l'agent thrombosant et le sang pendant 2 à 3 minutes et de ne pas remplir la totalité de la veine testiculaire avec la solution d'agent thrombosant. La thrombose se termine en moyenne en 20 à 25 minutes.

Cette méthode est contre-indiquée en cas de veines lâches. Inconvénients: risque de recanalisation et de pénétration de substances sclérosantes dans la circulation sanguine, phlébite du plexus pampiniforme. Pour exclure cette dernière complication, il est recommandé de pincer délicatement le cordon spermatique à l'entrée du scrotum avec la main lors de l'introduction du thrombosant.

Contre-indications absolues à l’occlusion endovasculaire chez l’enfant:

- diagnostic de collatérales testiculaires et rénales testiculaires de grand diamètre, à travers lesquelles l'agent sclérosant peut être disloqué dans les veines centrales, ce qui conduit à son entrée dans la circulation sanguine systémique;

- absence d'occlusion du tronc de la veine testiculaire distale à ces collatérales;

- absence de signes phlébographiques de reflux réno-testiculaire, qui peut être dû soit à l'absence de varicocèle, soit à une entrée anormale de la veine testiculaire gauche dans la veine cave inférieure, les veines lombaires, etc.

- diagnostic d'un tronc unique de la veine testiculaire, accompagné de signes prononcés d'hypertension veineuse rénale, d'hématurie et de protéinurie en association avec un tronc unique et une agénésie du rein droit.

Avantages de la méthode de sclérothérapie transfémorale percutanée endovasculaire de la veine testiculaire gauche:

- la manipulation est réalisée sous anesthésie locale;

- la durée d’hospitalisation est réduite à 2-3 jours;

- la méthode permet d’éviter une intervention chirurgicale;

- le médicament sclérosant provoque une thrombose non seulement du 1er tronc de la veine testiculaire, mais aussi des petites anastomoses;

- l'embolisation permet d'éviter la lymphostase et l'hydrocèle;

- Une embolisation répétée est possible en cas de récidive de la maladie.

Chacune des méthodes du deuxième groupe présente ses avantages et ses inconvénients, et leur utilisation dépend en grande partie des préférences individuelles de l'urologue. Le choix entre les interventions du premier et du deuxième groupe est considéré comme fondamental.

La varicocèle du 1er type hémodynamique avec rétrécissement organique de la veine rénale, hypertension veineuse rénale permanente ou intermittente avec un gradient de pression orthostatique ou fonctionnel (test de Valsalva) élevé et d'autres paramètres de reflux rénotesticulaire est une indication pour la réalisation d'opérations de shunt de groupe 1.

Ainsi, le type hémodynamique prédominant de varicocèle est le reflux rénotesticulaire; le traitement chirurgical est la seule méthode de traitement de cette maladie. Le type d'intervention chirurgicale est déterminé par le type hémodynamique de varicocèle, la présence d'une hypertension veineuse rénale et la nature du reflux phlébotesticulaire. Une intervention chirurgicale doit être envisagée dès que la maladie est identifiée.

Prévoir

Selon divers auteurs, une récidive de la maladie est observée dans 2 à 30 % des cas. En moyenne, les récidives surviennent chez 10 % des patients opérés et sont associées non seulement à des défauts de technique chirurgicale, mais aussi à une mauvaise détermination du type hémodynamique de varicocèle. Une amélioration des paramètres de spermatogenèse est observée chez 90 % des patients, mais seulement dans 45 % des cas, ces paramètres se rapprochent de la normale. Plus la maladie est ancienne et plus l'âge des patients opérés est élevé, plus cet indicateur est faible et plus la période de récupération est longue (jusqu'à 5 à 10 cycles).

[

[