Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Sclérome nasal

Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Le sclérome est une maladie infectieuse chronique des voies respiratoires, caractérisée par l'apparition d'infiltrats denses dans la muqueuse, une évolution lente et progressive, et l'apparition, au stade terminal, de cicatrices défigurantes qui déforment et sténosent les formations anatomiques affectées. L'agent causal de la maladie est le bacille de Volkovich-Frisch. La maladie est faiblement contagieuse et se caractérise par sa répartition dans des foyers épidémiques en Biélorussie, en Ukraine et dans les pays d'Europe centrale et orientale. La période d'incubation du rhinosclérome est inconnue. La maladie se développe généralement progressivement et dure des années, parfois des décennies. Une exacerbation du processus est observée pendant la grossesse. Les femmes sont un peu plus souvent atteintes que les hommes et les enfants. La maladie débute souvent entre 11 et 30 ans. La plupart des personnes atteintes de rhinosclérome vivent en zone rurale.

Le sclérome est connu depuis le Moyen Âge. Considéré comme une forme particulière de syphilis et de tuberculose, il présentait des similitudes avec le sarcome ou le cancer. Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle qu'il a commencé à être étudié comme une forme nosologique distincte. V. A. Karavaev (1911-1892), éminent chirurgien, ophtalmologiste et rhinologue russe et ukrainien, l'un des fondateurs de l'ophtalmologie et de la rhinoplastie, fut l'un des premiers à décrire le tableau clinique du sclérome. En 1858, F. Hebra, éminent dermatologue autrichien, chef de file de l'école dermatologique autrichienne au XIXe siècle, proposa de nommer cette maladie « rhinosclérome », les dix cas qu'il avait décrits concernant des lésions de la partie externe du nez. En 1888, N. M. Volkovich a donné à cette maladie un nouveau nom: « sclérome des voies respiratoires », car elle affecte non seulement le nez, mais l’ensemble des voies respiratoires, jusqu’aux bronches. En 1876, J. Mikulicz a découvert des infiltrats de sclérome et décrit des cellules spumeuses (claires) particulières, appelées cellules de Mikulicz. La même année, le bactériologiste autrichien A. Frish a découvert l’agent causal du sclérome: un bacille encapsulé à Gram négatif, dont une culture pure a été isolée quelques années plus tard et dont les caractéristiques morphologiques ont été décrites par N. M. Volkovich.

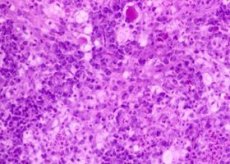

Anatomie pathologique

Il existe 4 stades dans le développement de l’infiltrat scléromateux.

- Le stade I se caractérise par un épaississement de la muqueuse nasale (ou d'une autre localisation des voies respiratoires supérieures) et la formation d'infiltrats brun-rouge ou rouge foncé, initialement de consistance molle et élastique, puis cartilagineuse dense, et peu sujets à la dégradation. À ce stade, l'infiltrat contient des cellules inflammatoires (lymphocytes, plasmocytes, histiocytes et neutrophiles). Parmi ces éléments figurés, des cellules vacuolées de plus grande taille (20-50 μm), dotées d'un noyau excentré et d'un protoplasme riche en chromatine (cellules de Mikulicz) commencent à se détacher.

- Au stade II, l'infiltration histiocytaire commence à prédominer et le processus de transformation des histiocytes en cellules de Mikulicz se développe. À l'intérieur et autour de ces cellules, on trouve un grand nombre de bâtonnets de Volkovich-Frisch et de corps de Russell particuliers, constitués de fibres hyalines, de 30 à 40 µm.

- Au stade III, on observe une diminution du nombre d'histiocytes, une augmentation du nombre de cellules de Mikulicz, d'éléments du tissu conjonctif et la formation de fibres de collagène.

- À ce stade, le processus de cicatrisation des infiltrats scléromateux commence, atteignant son apogée au stade IV, au cours duquel les cellules de Mikulicz et les histiocytes disparaissent et sont remplacés par des fibres de collagène, dont le nombre augmente avec la formation d'un tissu cicatriciel dense. Ce processus conduit à un rétrécissement persistant de la lumière des voies respiratoires (obstruction partielle ou complète des voies nasales, ou, à d'autres endroits des voies respiratoires, sténose du larynx, de la trachée et des bronches).

En règle générale, les lésions sclérotiques commencent à se développer sur la muqueuse nasale. Leur propagation peut se faire de manière ascendante ou descendante, affectant le nez, les lèvres, parfois les commissures des lèvres, la luette, le nasopharynx, le palais mou et le palais dur, les voies respiratoires supérieures et, plus rarement, les canaux lacrymaux, les trompes de Fallope, l'oreille moyenne et la conjonctive.

Symptômes du sclérome nasal

Au stade initial, il n'y a pas de symptômes significatifs. Les modifications pathologiques de la muqueuse nasale sont indolores et évoluent sans réactions générales. La muqueuse nasale présente le tableau d'une inflammation catarrhale chronique banale. Le développement du processus inflammatoire provoque des démangeaisons nasales, des éternuements fréquents et un écoulement muqueux ou mucopurulent. La muqueuse nasale est rose pâle. À ce stade, la maladie est souvent masquée par des manifestations allergiques, mais les médicaments antiallergiques utilisés n'arrêtent pas son évolution. Après plusieurs années, une atrophie de la muqueuse nasale et des cornets nasaux se développe, entraînant une dilatation des voies nasales. Des croûtes à l'odeur désagréable et spécifique, « sucrée », apparaissent alors dans la cavité nasale, distinctes de l'ozonite et de la syphilitique. Les saignements de nez deviennent plus fréquents et une hyposmie se développe. À ce stade, le rhinosclérome est souvent confondu avec l'ozène, mais un examen plus approfondi au microscope permet d'observer de petits épaississements papillaires de la muqueuse nasale, soit dans les parties antérieures du nez, soit dans les choanes. Le plus souvent, ces modifications surviennent aux endroits de rétrécissement physiologique des voies respiratoires supérieures. Le pic de la maladie est caractérisé par l'apparition et l'augmentation rapide d'infiltrats sclérotiques, entraînant des difficultés, puis un arrêt complet de la respiration nasale, une diminution de l'acuité olfactive et une anosmie complète.

Selon la localisation du processus, le rhinosclérome peut prendre divers aspects visuels. Les formes galopantes de sclérome sont rares, avec parfois une propagation aux os du nez, au palais dur et au processus alvéolaire. Le développement d'un sclérome infiltrant au niveau de la valve nasale entraîne une obstruction nasale, et des lésions de la partie externe du nez peuvent se manifester par un sclérome de type rhinophyma. Les autres formations anatomiques sont rarement touchées. La formation de cordons en coulisses dans le nasopharynx entraîne parfois sa séparation presque complète du pharynx. En s'étendant au palais mou, le processus entraîne son plissement et sa déformation, ce qui entraîne des difficultés de déglutition, notamment pour les aliments liquides, et des troubles de la phonation.

L'état général du patient atteint de sclérome reste satisfaisant et n'est perturbé que par des difficultés respiratoires dues au développement d'une hypoxie générale chronique. Dans ce cas, les patients présentent souvent des troubles notables du métabolisme basal et azoté, une anémie hypochrome, une lymphocytose, une éosinophilie et, dans certains cas, une monocytopénie. La VS est constamment élevée.

Évolution et complications

La maladie évolue très lentement, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Les cas de guérison spontanée sont rares, et même le recours aux traitements les plus efficaces et les plus modernes ne garantit pas une guérison complète; on ne peut parler que de rémission ou de suspension temporaire de la maladie. Le processus scléreux peut se propager longitudinalement ou « sauter » à travers les zones saines de la muqueuse, affectant des segments individuels, partant du nez et atteignant les choanes, le nasopharynx, les trompes auditives, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches. Les sinus paranasaux sont rarement touchés.

Les complications les plus fréquentes sont l'obstruction des voies respiratoires, l'hypoxie chronique, la pneumonie et la tuberculose pulmonaire. Dans ces cas, les patients atteignent un épuisement extrême et décèdent soit de modifications métaboliques irréversibles, soit d'asphyxie (même avec une trachéotomie réalisée à temps), si l'intervention a entraîné une obstruction de la trachée et des bronches.

Diagnostic du sclérome nasal

Au stade initial de la maladie, le diagnostic est difficile, car les manifestations inflammatoires nasales sont très similaires à celles d' une rhinite catarrhale banale. Cependant, en cas d'écoulement nasal prolongé, accompagné de processus productifs, même à peine perceptibles, au niveau de la muqueuse nasale, d'une odeur nasale spécifique, et compte tenu des antécédents épidémiologiques, il convient de suspecter la présence d'un rhinosclérome. Un examen plus approfondi du patient doit viser à identifier cette maladie. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les analyses de laboratoire ne donnent pas toujours un résultat positif, mais même en l'absence de ce dernier, un sclérome ne peut être exclu. Le diagnostic est facilité par les manifestations cliniques et morphologiques prononcées. L'endoscopie des voies respiratoires supérieures, la biopsie, la radiographie, la réaction d'agglutination de souches non encapsulées du bacille de Frisch-Volkovich, les réactions allergiques cutanées et peut-être même la réaction de fixation du complément du sérum du patient et du sérum de lapins immunisés avec le bacille de Frisch-Volkovich sont importantes pour établir le diagnostic. Selon plusieurs auteurs, une réaction de Bordet-Zhangu positive est la plus constante dans le sclérome, mais elle ne peut être considérée comme spécifique de cette maladie. L'ensemencement de matériel sclérotique (écoulement nasal, échantillons de biopsie broyés) sur gélose-agar permet d'isoler la culture du bacille de Frisch-Volkovich dans 80 à 90 % des cas. Bien que rare, l'examen microscopique des tissus sclérotiques peut révéler des cellules de Mikulicz vacuolées géantes, des corps de Russell fuchsinophiles et de nombreux plasmocytes.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Diagnostic différentiel

Le rhinosclérome, comme le sclérome de toute autre localisation, peut, à différents stades de développement, présenter une certaine similitude avec diverses maladies. Au stade initial, il est différencié de la rhinite catarrhale ou atrophique simple, de l'ozène et des lésions syphilitiques. Des cas de maladies combinées d' ozène et de sclérome ont été décrits. Au stade mature, les infiltrats scléromateux peuvent être confondus avec les manifestations de toute maladie caractérisée par l'apparition d'infiltrats et de tumeurs, notamment la tuberculose, la syphilis, la lèpre, les tumeurs bénignes et malignes, etc.

Traitement du sclérome nasal

De nombreuses méthodes thérapeutiques proposées aux XIXe et XXe siècles n'ont pratiquement donné aucun résultat positif. Parmi ces méthodes, il convient de citer: biologiques (vaccination, auto-implantation de tissu scléromateux, transfusions sanguines irradiées), chimiques (préparations d'iode, acide phénique et chromique, chlorure de zinc, néosalvarsan, préparations de quinine et de bismuth, etc.), physiques (diathermocoagulation, radiothérapie), mécaniques (bougienage), chirurgicales (ablation de sténoses cicatricielles, chirurgie plastique, trachéotomie). Actuellement, des résultats relativement favorables sont obtenus par le traitement à la streptomycine (localement sous forme de pommades et d'aérosols, par voie parentérale en cures longues de 2 à 3 mois et par radiothérapie). De plus, l'auromycine, la terramycine et les perfusions intraveineuses d'une solution à 5 % de PAS sont utilisées avec des résultats encourageants. L'effet antisclérotique de la cortisone dans le sclérome ne se manifeste pas.

Un traitement général est prescrit en rapport avec les troubles métaboliques: préparations à base de calcium, thérapie vitaminique, préparations normalisant l'équilibre acido-basique, nutrition complète en glucides et en protéines.

Le pronostic de guérison complète dans les cas avancés est défavorable.

[

[