Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Sclérome

Dernière revue: 05.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Le sclérome (rhinosclérome, sclérome des voies respiratoires, maladie du sclérome) est une maladie infectieuse chronique causée par le bacille de Frisch-Wolkovich (Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis), caractérisée par la formation de granulomes dans les parois des voies respiratoires supérieures (principalement le nez), qui subissent ensuite une fibrose et des rides cicatricielles, conduisant à une sténose de sections individuelles des voies respiratoires.

Code CIM-10

J31.0. Rhinite granulomateuse chronique.

Épidémiologie du sclérome

La maladie est répandue dans le monde entier, sous forme de foyers de grande, moyenne et petite taille. Les zones d'endémie du sclérome sont considérées comme étant l'Europe centrale et orientale, y compris l'Ukraine occidentale et la Biélorussie, l'Italie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Égypte, l'Inde et l'Extrême-Orient. La zone d'endémie du sclérome présente certaines caractéristiques. Il s'agit principalement de zones de basse altitude, avec des forêts clairsemées et des marécages, où la population vit principalement de l'agriculture. Le sclérome est plus fréquent chez les femmes. Des cas de sclérome ont été observés dans certains villages isolés. Souvent, les membres d'une même famille sont touchés, avec deux ou trois personnes malades. La maladie est associée à un faible niveau socio-économique et, dans les pays développés, comme les États-Unis, elle est très rare. La situation pourrait évoluer en raison des migrations de population.

À ce jour, les mécanismes et les conditions exacts de l'infection humaine n'ont pas été établis. La plupart des chercheurs pensent que l'infection se transmet d'un patient à l'autre par contact et par l'intermédiaire d'objets partagés. L'examen bactériologique de matériel provenant d'organes atteints de sclérome a permis d'isoler Klebsiella pneumoniae rhinoideromatis présentant les mêmes caractéristiques.

Causes du sclérome

À l'heure actuelle, le caractère infectieux de la maladie ne fait aucun doute. Ceci est confirmé par la propagation focale naturelle de la maladie et la voie de transmission de l'infection par contact. L'agent causal du sclérome est la papille de Frisch-Volkovich à Gram négatif (Klebsiella pneumoniae rhinoscieromatis), décrite pour la première fois en 1882 par Frisch. Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis est détectée chez tous les patients, en particulier pendant la période active d'infiltration et de formation de granulomes, ou de dystrophie de la muqueuse.

Pathogénèse du sclérome

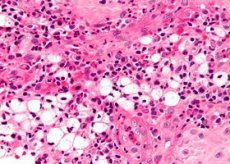

Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis est classé comme un micro-organisme encapsulé. La présence d'une capsule protège les bacilles et inhibe le processus de phagocytose par les macrophages, ce qui conduit à la formation de grandes cellules de Mikulicz spécifiques, caractérisées par une structure spumeuse particulière du protoplasme. Au début de la maladie, on n'observe pas de troubles locaux des voies respiratoires. Au cours de la deuxième période active, des modifications se développent dans différentes parties des voies respiratoires, pouvant prendre la forme de phénomènes dystrophiques ou productifs avec formation d'un infiltrat, un granulome, dans différentes parties des voies respiratoires. L'épithélium recouvrant l'infiltrat sclérotique n'est généralement pas endommagé. Les infiltrats peuvent avoir une croissance endophyte, se propageant à la peau du nez externe et provoquant sa déformation, ou une croissance exophyte, entraînant un dysfonctionnement respiratoire (dans les fosses nasales, le nasopharynx, le larynx et la trachée).

Le stade final de la transformation de l'infiltrat sclérotique est la formation d'une cicatrice, qui rétrécit fortement la lumière des voies respiratoires dans des zones limitées ou sur une distance considérable, entraînant une sténose et une altération sévère de l'état fonctionnel. Au stade cicatriciel, les éléments conjonctifs prédominent; les bâtonnets sclérotiques et les cellules de Mikulich ne sont pas détectés.

Le sclérome se caractérise par la transition immédiate du granulome au stade cicatriciel, l'absence de destruction et de désintégration de l'infiltrat. Le tissu osseux n'est jamais affecté par le sclérome.

Symptômes du sclérome

Au début de la maladie, les patients se plaignent de faiblesse, de fatigue, de maux de tête, de perte d'appétit, parfois de soif, et d'hypotension artérielle et musculaire. Aucune altération locale des voies respiratoires n'est observée.

Il convient de noter la diminution de la sensibilité tactile et douloureuse de la muqueuse des voies respiratoires. Ces symptômes peuvent être observés pendant une longue période et ne pas avoir de caractère spécifique. Cependant, compte tenu de la constance et de la stabilité de ces manifestations, on peut suspecter un sclérome et orienter le patient vers un examen bactériologique spécifique. Durant cette période, Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis peut être détectée dans le matériel provenant de n'importe quelle partie des voies respiratoires, le plus souvent de la muqueuse des fosses nasales.

Le diagnostic de la maladie à un stade précoce peut être d’une importance décisive en ce qui concerne l’efficacité du traitement, l’observation en dispensaire et un pronostic positif.

Au cours de la deuxième période active, des modifications sont observées dans différentes parties des voies respiratoires, sous forme dystrophique ou productive. On observe une atrophie de différentes parties de la muqueuse du nez, du pharynx et du larynx, ainsi que la formation de mucus visqueux et de croûtes sèches. Dans la forme productive, on observe la formation d'un infiltrat, un granulome, dans différentes parties des voies respiratoires. La taille des zones affectées varie de petites éruptions cutanées limitées à des formations tumorales continues sans destruction de la muqueuse, sans formation d'atrésie ni de synéchies aux points de contact des infiltrats de parties opposées de la muqueuse. Les infiltrats peuvent se développer de manière endophyte et se propager à la peau du nez externe, provoquant sa déformation, ou être exophytes, entraînant une altération de la fonction respiratoire (dans la fosse nasale, le nasopharynx, le larynx et la trachée).

Outre l'insuffisance respiratoire, des troubles réflexes, protecteurs et résonants se développent, et l'odorat est significativement réduit. On observe également des difficultés respiratoires (sténose laryngée), un enrouement et une diminution de la fonction protectrice.

Les infiltrats de la fosse nasale sont le plus souvent observés dans les sections antérieures, au niveau de l'extrémité antérieure des cornets inférieurs et sur les sections opposées de la cloison nasale. Ils sont rares dans la partie moyenne de la fosse nasale. Les infiltrats sont le plus souvent localisés dans la région des choanes, avec une transition vers le voile du palais et la luette, les sections supérieures des arcades amygdaliennes, entraînant leur déformation. La cicatrisation des infiltrats entraîne la formation d'une atrésie nasopharyngée incomplète.

Il est fréquent que, chez un même patient, des infiltrats et des lésions cicatricielles soient localisés simultanément dans différentes parties des voies respiratoires. Parfois, après la cicatrisation d'un granulome, on observe la formation d'un infiltrat dans la muqueuse adjacente. Au niveau du larynx, les infiltrats sont plus souvent localisés dans la région sous-glottique, entraînant une altération des fonctions respiratoire, protectrice et vocale.

Il convient de noter que chez un certain nombre de patients atteints d'infiltrats scléromateux, on retrouve des zones présentant des signes de dystrophie de la muqueuse (forme mixte).

Le tableau clinique du sclérome au stade actif (signes évidents de la maladie) dépend de la forme du processus. En cas d'atrophie, les patients se plaignent de sécheresse nasale, d'écoulement visqueux et épais, de formation de croûtes et d'une diminution ou d'une perte de l'odorat. Parfois, un grand nombre de croûtes dans la fosse nasale s'accompagne d'une odeur sucrée-écœurante, perçue par d'autres, mais différente de celle de l'ozène. Lors d'un examen objectif du patient, des zones de muqueuse atrophiée et des croûtes sont visibles.

En cas de formation d'un granulome scléreux, la muqueuse présente des infiltrats denses, de différentes tailles, de couleur jaunâtre ou gris-rose, recouverts d'un épithélium intact. En cas de lésions cicatricielles, les patients se plaignent de dysfonctionnements du nez et du larynx. Le sclérome laryngé peut également entraîner une sténose et nécessiter une trachéotomie en urgence.

Classification

Le sclérome évolue lentement, sur des années, voire des décennies, et connaît plusieurs phases: initiale (latente), active, puis régressive. La phase initiale se caractérise par des symptômes non spécifiques de rhinite. La phase active se caractérise par une infiltration ou une atrophie. La formation de cicatrices indique la phase régressive.

Le sclérome affecte principalement les voies respiratoires, mais le processus peut se produire de manière isolée et dans n'importe quel organe ou totalement, affectant le nez, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches sous n'importe quelle forme de manifestation, qui est également utilisée dans la classification.

Les principales formes du processus sont: dystrophique, productive et mixte.

Dépistage

En cas de rhinite chronique, notamment dans les zones d'endémie du sclérome, il est nécessaire de se souvenir des possibles lésions de la muqueuse nasale par Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis et d'utiliser des méthodes de recherche spécifiques supplémentaires.

Diagnostic du sclérome

Le diagnostic de la maladie repose sur l'analyse des antécédents médicaux et des symptômes du patient. Il est important de prêter attention au lieu de résidence, à l'évaluation du caractère focal naturel du développement du sclérome et à la présence de patients parmi les membres de la famille. Il est important d'évaluer l'âge du patient, car la maladie est souvent détectée entre 15 et 20 ans. Chez l'enfant, le sclérome est plus souvent localisé au larynx et peut entraîner une sténose.

Une attention particulière doit être accordée aux plaintes générales du patient (faiblesse, fatigue, maux de tête) dans les circonstances ci-dessus (foyer endémique, jeune âge, présence de maladies scléreuses dans la localité ou dans la famille).

En cas de manifestation évidente de sclérome dans les voies respiratoires, les plaintes sont déterminées par la forme de la maladie (sécheresse, croûtes, difficulté à respirer, enrouement, etc.).

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

Examen physique

En cas de suspicion de sclérome, un examen approfondi de toutes les voies respiratoires doit être réalisé à l'aide des méthodes généralement utilisées en oto-rhino-laryngologie, ainsi que, si possible, des méthodes endoscopiques modernes (fibroendoscopie des fosses nasales et du nasopharynx, du pharynx, du larynx, de la trachée et des bronches). L'état fonctionnel des voies respiratoires doit être déterminé.

Recherche en laboratoire

Il est nécessaire d’examiner la microflore de différentes parties des voies respiratoires.

En cas de doute, en l'absence de croissance de Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis, des réactions sérologiques spécifiques peuvent être utilisées. Un examen histologique du matériel de biopsie est également réalisé.

Recherche instrumentale

Le diagnostic peut être facilité par l'utilisation de méthodes d'examen endoscopiques et radiologiques, notamment la TDM.

Diagnostic différentiel du sclérome

Le diagnostic différentiel du sclérome est réalisé avec les processus granulomateux de la tuberculose, de la syphilis et de la granulomatose de Wegener. Le sclérome se distingue des maladies mentionnées ci-dessus par l'absence de destruction et de désintégration de l'infiltrat, ainsi que par la transformation directe du granulome en tissu cicatriciel. Le tissu osseux n'est jamais affecté par le sclérome. Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis est présente à la surface de la muqueuse et sous la couche épithéliale, plus épaisse que le granulome, en association avec des cellules spécifiques de Mikulicz de grande taille et des corps hyalins de Russell libres. L'épithélium recouvrant l'infiltrat sclérotique n'est généralement pas endommagé.

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

Indications de consultation avec d'autres spécialistes

En cas de déformation du nez externe due à la propagation d'infiltrats sclérotiques à la peau des ailes du nez, une consultation avec un dermatologue est indiquée; si les voies lacrymales sont impliquées dans le processus, une consultation avec un ophtalmologiste est nécessaire; au stade initial de la maladie avec des manifestations générales (faiblesse, fatigue, maux de tête, etc.), une consultation avec un thérapeute est nécessaire.

Objectifs du traitement du sclérome

Les objectifs du traitement sont d'éliminer l'agent pathogène, de réduire l'inflammation, de prévenir l'insuffisance respiratoire et de supprimer les infiltrats et les cicatrices. Actuellement, ces mesures peuvent conduire à la guérison à n'importe quel stade de la maladie.

Indications d'hospitalisation

Les indications d'hospitalisation comprennent la nécessité d'un traitement complexe du sclérome, y compris un traitement chirurgical, ainsi qu'un dysfonctionnement respiratoire grave nécessitant un bougienage et, dans certains cas, une trachéotomie ou une laryngofissure.

Traitement non médicamenteux

Vulgarisation (écrasement) des infiltrats, thérapie anti-inflammatoire R avec des doses de 800 à 1500.

Traitement médicamenteux du sclérome

La streptomycine est prescrite à une dose de 0,5 g 2 fois par jour pour une cure d'une durée de 20 jours (dose totale maximale - 40 g).

Traitement chirurgical du sclérome

Excision chirurgicale des infiltrats et des cicatrices.

Gestion ultérieure

Les patients atteints de sclérome nécessitent une surveillance médicale et, si nécessaire, des traitements médicamenteux répétés. Il peut être nécessaire de remplacer les médicaments et d'éliminer les nouvelles formations infiltrantes par bougienage, écrasement, radiothérapie, etc.

La période d'incapacité dépend du degré de dysfonctionnement respiratoire et des méthodes d'élimination utilisées et est d'environ 15 à 40 jours.

Il est nécessaire de prêter attention à l’évaluation de l’emploi et du handicap.

Il est conseillé au patient de respecter les règles d’hygiène personnelle.

Prévention du sclérome

Les mesures préventives doivent viser à prévenir la transmission de l'infection par une personne malade. Elles impliquent l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration du bien-être, le respect des règles d'hygiène générale et individuelle, et la modification des conditions naturelles de la zone touchée. Les mesures mises en œuvre dans ce sens dans certaines régions ces dernières années ont permis une diminution significative du nombre de cas de sclérome.

Prévision

Avec un traitement rapide, le pronostic est favorable. La littérature décrit dans la plupart des cas une restauration des fonctions organonales, une élimination complète des bacilles sclérotiques selon les analyses bactériologiques et une diminution, voire une absence, de réactions sérologiques spécifiques.