Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Hépatite toxique du foie: aiguë, chronique, médicamenteuse, alcoolique

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'hépatite toxique est un processus pathologique hépatique résultant de l'entrée de substances toxiques dans l'organisme. Leur traitement et leur neutralisation se produisant principalement dans le foie, un processus inflammatoire aigu ou chronique se développe. L'hépatite toxique aiguë résulte de l'entrée d'une forte concentration de toxines dans l'organisme, ce qui perturbe le fonctionnement structurel et fonctionnel du foie. Dans l'hépatite chronique, l'organisme est exposé à des agents nocifs pendant une longue période et de manière constante, et la pathologie s'aggrave progressivement.

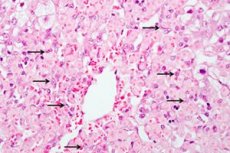

Les cellules hépatiques sont d'abord endommagées, puis meurent. Le tissu est progressivement transformé et remplacé par du tissu conjonctif. Cela s'accompagne de troubles fonctionnels et de douleurs hépatiques. La jaunisse progresse.

Un traitement précoce peut ralentir, voire stopper, la progression de la maladie. Sans intervention, de graves complications peuvent survenir, notamment une cirrhose et une insuffisance rénale sévère, souvent mortelles.

Épidémiologie

L'analyse des données statistiques a révélé que les femmes sont plus exposées aux lésions hépatiques que les hommes. Plus le traitement est précoce, meilleur est l'issue de la maladie. Les saignements sont la cause du décès dans environ 30 à 50 % des cas. Le coma est fatal dans 80 à 100 % des cas. L'apparition d'une ascite est fatale dans 80 % des cas, le décès survenant dans les 3 à 4 ans.

Causes hépatite toxique

L'hépatite peut se développer lorsque des substances toxiques pénètrent dans l'organisme. Cette ingestion peut être accidentelle ou intentionnelle. Par exemple, les gens s'empoisonnent souvent avec des champignons vénéneux, les prenant pour des champignons comestibles. L'activité professionnelle est souvent associée à des intoxications accidentelles. Lors du travail avec des substances toxiques, des acides, des vapeurs et des poussières pénètrent dans l'organisme et ont des effets néfastes. L'intoxication intentionnelle est un cas de suicide, où une personne ingère du poison.

La principale voie de pénétration des toxines dans le foie est la voie orale, via le tube digestif. À partir de l'estomac, elles sont absorbées, puis transportées. C'est dans le tissu hépatique qu'elles ont le plus d'effets néfastes.

L'intoxication peut être causée par l'utilisation prolongée de médicaments ou par leur forte dose. Les médicaments antiviraux, anticonvulsivants et l'isoniazide représentent le plus grand danger.

Les substances utilisées dans la production peuvent également empoisonner le foie. Dans ce cas, le foie peut être sujet à une pathologie aiguë ou chronique, entraînant sa mort. Les composés phénoliques, l'arsenic et les éléments phosphorés constituent le principal danger. L'abus d'alcool, surtout de mauvaise qualité, et les médicaments peuvent en être la cause. Cela est dû au fait que la transformation principale est confiée au foie. Le risque d'effets toxiques est dû à une perturbation du métabolisme des graisses: une dégénérescence graisseuse des cellules hépatiques se produit. Les éléments narcotiques sont également neutralisés. De nombreuses mauvaises herbes et champignons ont un effet toxique.

Facteurs de risque

Le groupe à risque comprend les personnes dont les activités professionnelles sont liées à des toxines et des composants caustiques. Les alcooliques et les toxicomanes finissent souvent par souffrir d'une maladie du foie. Les personnes qui ont consommé du poison dans le but de se suicider mais qui ont survécu présentent déjà de graves lésions hépatiques, qui peuvent s'aggraver.

Les personnes contraintes de prendre constamment des médicaments puissants doivent surveiller leur état hépatique. Ceci est particulièrement vrai pour les patients qui prennent des analgésiques et des antituberculeux. Si une personne souffre déjà d'une maladie du foie, d'une hépatite virale ou est porteuse d'une hépatite virale, elle est automatiquement à risque. Avec l'âge, le risque de développer une maladie augmente considérablement, car le foie ne peut plus supporter la charge et traite tout beaucoup plus lentement. Les femmes sont plus à risque que les hommes, en raison d'un métabolisme plus lent. Les toxines sont excrétées beaucoup plus longtemps chez les femmes que chez les hommes.

L'hérédité joue un rôle important. Il existe une prédisposition génétique au développement de maladies hépatiques. D'éventuelles anomalies structurelles du foie et des troubles fonctionnels sont également pris en compte. De plus, une production d'enzymes défectueuse peut non seulement ralentir la neutralisation des toxines, mais aussi stimuler leur synthèse dans l'organisme. Aujourd'hui encore, les personnes ayant des relations intimes non traditionnelles et celles ayant une orientation non traditionnelle sont à risque.

Pathogénèse

La pathogénèse repose sur l'effet néfaste des toxines sur le corps humain. Les hépatocytes sont endommagés, des troubles structurels et fonctionnels apparaissent, et ils meurent et sont remplacés par du tissu adipeux.

Il existe également un deuxième mécanisme de développement de la pathologie. La microcirculation sanguine hépatique peut être perturbée. Le lit vasculaire est endommagé, ce qui perturbe l'apport sanguin et prive l'organe de la quantité nécessaire de nutriments et d'oxygène. Une forte concentration de produits métaboliques et de dioxyde de carbone s'accumule, endommageant le foie et lui infligeant un effet toxique. Les processus métaboliques hépatiques, notamment les processus d'oxydoréduction, sont perturbés. Le métabolisme des glucides et des protéines est affecté. Même la composition du sang se modifie progressivement. Cela entraîne des processus irréversibles au niveau des membranes cellulaires: la réplication de l'ADN est perturbée, l'activité enzymatique diminue et les processus respiratoires sont supprimés. Les hépatocytes subissent des processus dystrophiques et meurent progressivement.

La troisième voie de troubles est associée à une perturbation du métabolisme normal des acides biliaires, ce qui perturbe le métabolisme biliaire, diminue le débit sanguin dans les capillaires biliaires et l'écoulement de la bile par les voies biliaires intrahépatiques. Le résultat est le même que dans les deux premiers cas: les hépatocytes sont endommagés, dégénèrent et meurent progressivement.

Comment se transmet l’hépatite toxique?

De nombreuses personnes craignent de transmettre une hépatite toxique à leurs proches. Nous pouvons vous l'assurer: il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il est impossible qu'une hépatite se développe au sein d'une même famille. L'ingestion de substances toxiques (par exemple, des champignons) ou de produits alimentaires avariés constitue une exception. La transmission par contact et par des objets ménagers est exclue.

Symptômes hépatite toxique

Habituellement, l'hépatite se reconnaît à des sensations douloureuses sous la côte droite. La douleur apparaît le plus souvent entre le 2e et le 5e jour. Le foie augmente de volume et une faiblesse musculaire se manifeste. La phase aiguë s'accompagne de saignements abondants, de saignements des gencives, d'une fragilité des vaisseaux sanguins et de petites ecchymoses à la surface de la peau. Le comportement de la personne change également de manière significative: elle devient surexcitée ou, au contraire, la pathologie se manifeste par une réaction lente. Progressivement, des tremblements s'ajoutent au corps, ainsi qu'une perte de poids progressive. Périodiquement, l'estomac se gonfle et des diarrhées apparaissent. Ces symptômes sont causés par une altération de l'écoulement de la bile. La capacité de travail diminue fortement et la fatigue augmente. Un signe important est la présence de démangeaisons sur tout le corps. La peau commence à démanger en raison d'une augmentation de la quantité d'acides gras dans le derme. Le foie et la rate augmentent de volume. L'hépatite chronique se manifeste par une alternance de périodes de rémission et d'exacerbation.

Dès que vous ressentez des sensations douloureuses au niveau du foie (sous la côte droite), consultez un médecin au plus vite. Les premiers symptômes peuvent également inclure une perte d'appétit et des troubles dyspeptiques.

Démangeaisons cutanées en cas d'hépatite toxique

Les démangeaisons cutanées sont causées par l'accumulation d'acides biliaires dans les couches inférieures de la peau. Pour prévenir ce phénomène désagréable, il est nécessaire de prendre des hépatoprotecteurs qui protègent la peau des effets nocifs.

Exacerbation d'une hépatite toxique

On observe une alternance de périodes de rémission, durant lesquelles la personne se sent bien, et d'exacerbations. Ces dernières s'accompagnent de troubles digestifs et d'une augmentation du volume du foie, qui peut être facilement palpé sous la côte droite. La température peut augmenter et une intoxication peut apparaître.

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]

Hépatite toxique pendant la grossesse

Le développement d'une hépatite chez une femme enceinte se manifeste par des douleurs hépatiques, de la fièvre, des saignements et des hémorragies. Le comportement change radicalement: une inhibition ou une excitabilité accrue se développe. Une perte de connaissance est possible. Le volume du foie, mais aussi de la rate, augmente, et des démangeaisons cutanées apparaissent.

Dès l'apparition des premiers signes, il est important de consulter immédiatement un médecin afin d'obtenir un diagnostic et un traitement appropriés. L'automédication est strictement interdite. Une femme enceinte doit suivre un régime alimentaire strict. Le repos au lit est également recommandé. Une cure de désintoxication est mise en place, avec l'utilisation d'absorbants. Les hépatoprotecteurs et les médicaments cholérétiques contribuent à la restauration des cellules hépatiques. Dans les cas graves, des antidotes sont utilisés.

À des fins de prévention, il est nécessaire de planifier une grossesse et de se faire examiner à l'avance. Il est important de traiter toute maladie hépatique, même en rémission ou latente, et de ne pas gêner la femme. Sinon, l'inflammation est inévitable. Si vous avez des antécédents de maladie hépatique, vous devez vous faire examiner régulièrement.

Pour les femmes enceintes, l'hépatite toxique est particulièrement dangereuse en raison de ses complications. Une hépatopathie se développe, entraînant une altération de la coagulation sanguine. Ce phénomène est dangereux lors de l'accouchement, car il augmente le risque de saignement. Lorsque de telles complications apparaissent, un traitement coagulopathique est généralement mis en place, après quoi la grossesse est interrompue et le traitement poursuivi. Une complication tout aussi dangereuse est l'hypercoagulation, caractérisée par une augmentation de la coagulation sanguine, susceptible de provoquer la formation de caillots sanguins. Ces deux pathologies nécessitent une interruption de grossesse. L'accouchement s'accompagne d'un traitement hépatoprotecteur, d'une perfusion de plasma frais congelé et d'une stimulation de l'hémostase. Toute femme enceinte présentant une atteinte hépatique, quelle qu'en soit l'étiologie, nécessite une hospitalisation d'urgence.

Hépatite toxique chez les enfants

Les lésions hépatiques toxiques chez l'enfant sont rares. L'analyse de ces rares cas révèle une prédominance des symptômes neurologiques et cardiorespiratoires. Des troubles circulatoires hépatiques se développent. Le plus souvent, on observe une intoxication accidentelle, par amas phalloïde. Plus rarement, on observe l'ingestion de fortes concentrations de médicaments ou de substances toxiques. Les enfants les consomment inconsciemment, par curiosité excessive, si les parents ont caché le poison trop loin de l'enfant. L'enfant est immédiatement admis en unité de soins intensifs, car une nécrose aiguë se développe rapidement.

Chez les enfants, contrairement aux adultes, les lésions peuvent être causées par des allergies ou des troubles graves du système immunitaire. Leur gravité est plus importante. Outre les symptômes classiques, les enfants peuvent présenter un choc anaphylactique, des éruptions cutanées intenses et des troubles du système immunitaire, notamment des déficits immunitaires. La diurèse augmente également. La nécrose se développe très rapidement.

Étapes

Tout d'abord, la phase aiguë se développe. En l'absence de traitement et de guérison incomplète, elle devient chronique. Le stade final est l'ascite, souvent fatale.

- Activité dans l'hépatite toxique

Selon la dose, la présence de pathologies concomitantes, la vitesse et le degré d'activité. L'hépatite à activité toxique maximale se développe le plus rapidement. Son issue est souvent fatale.

- Hépatite toxique d'activité minimale

Le degré d'activité est typique d'une hépatite toxique. Une hépatite peu active a un pronostic favorable. Son développement est lent et facile à traiter. Son développement est principalement stimulé par un système immunitaire affaibli. Cette forme se caractérise par un processus inflammatoire léger, indolore et sans gêne pour les patients. Elle entraîne une augmentation de la taille de l'hépatite.

Formes

Il existe de nombreux types d'hépatite. À cet égard, il existe différentes classifications basées sur divers facteurs. Selon la classification principale, la maladie est divisée en aiguë et chronique. La phase aiguë se caractérise par une progression rapide des pathologies, due à la durée d'action des facteurs dommageables. Elle évolue lentement et est moins grave. Les conséquences et les complications ne sont pas moins graves.

Il existe de nombreux types d'hépatite. Les plus courantes sont la cirrhose médicamenteuse, professionnelle, alimentaire, virale, médicamenteuse et alcoolique. L'hépatite toxique avec évolution vers une cirrhose hépatique est à part.

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ]

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ]

Hépatite toxique aiguë

La particularité de l'hépatite est son évolution très rapide. Le pic de la maladie survient le troisième jour d'exposition à la toxine. Une douleur intense apparaît, conséquence de l'hypertrophie. La température monte brutalement, jusqu'à 38 degrés et plus. Une faiblesse, des courbatures, une fragilité accrue et un syndrome dyspeptique apparaissent.

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ]

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ]

Hépatite induite par des médicaments toxiques

La toxicose est souvent la conséquence d'une intoxication médicamenteuse. Elle est due à un surdosage ou à une utilisation prolongée. En cas d'utilisation prolongée, une forme chronique se développe le plus souvent, et en cas de surdosage, une forme aiguë. Le foie est souvent le seul organe cible exposé aux toxines. Le foie réagit principalement à l'action des médicaments, car leur métabolisme s'y déroule. Il neutralise également les résidus et les élimine.

La posologie et la durée d'administration des médicaments varient considérablement. Actuellement, plusieurs milliers de médicaments peuvent endommager le foie. Ces complications sont souvent dues à l'automédication, car de nombreux médicaments sont vendus sans ordonnance. 50 % d'entre elles sont dues à des erreurs médicales, qui prescrivent des médicaments de manière incorrecte ou les associent mal.

Certains médicaments ont inévitablement des effets secondaires sur le foie, quelle que soit la dose. Mais souvent, leur prise est inévitable. C'est le cas notamment de la chimiothérapie, des traitements antirétroviraux et des médicaments anticancéreux. Chez les personnes présentant une sensibilité accrue, des réactions allergiques fréquentes et chez les personnes âgées, le risque de développer une hépatite toxique augmente avec la prise de tout médicament. Même des antibiotiques et des antipyrétiques apparemment inoffensifs peuvent causer des dommages importants au foie.

Les agents hormonaux, les antidépresseurs, les substances psychotropes, les neuroleptiques, les diurétiques, les antibactériens et les antiviraux sont particulièrement dangereux pour le foie. Certaines associations médicamenteuses peuvent avoir un effet toxique. Le dépassement de la dose de nombreux médicaments est mortel. Ainsi, la prise de 10 g de paracétamol peut entraîner une nécrose hépatique. Ce médicament est souvent pris à des fins suicidaires. Une hépatite toxique se développe souvent après le traitement de maladies telles que la leucopénie et la splénomégalie.

La condition principale de la guérison est l'arrêt des médicaments toxiques pour le foie. Il est également nécessaire d'éliminer les autres causes aggravant le processus inflammatoire. Un traitement approprié est ensuite mis en place, permettant ainsi une évolution inverse de la pathologie. Si les mesures sont prises à temps, le pronostic peut être favorable. Dans les cas graves, une hémodialyse peut être nécessaire, ce qui a généralement un effet positif et favorise la guérison. En cas d'insuffisance hépatique, une transplantation hépatique urgente peut être nécessaire.

Pour prévenir l'hépatite médicamenteuse, la prise de médicaments lourds, entraînant des effets secondaires, doit être associée à des hépatoprotecteurs. Ces derniers protègent contre les effets indésirables, réduisent le risque de lésions et la gravité de la pathologie.

Hépatite toxique alcoolique

L'alcool, surtout de mauvaise qualité, a des effets néfastes. Il est neutralisé par le foie. Des toxines se forment, nocives pour la santé. Elles se nécroseront, contribuant ainsi à la cirrhose, une issue fatale.

[ 37 ]

[ 37 ]

Hépatite toxique professionnelle

Il s'agit d'une conséquence de l'impact de facteurs de production nocifs sur l'organisme. On l'observe le plus souvent chez les salariés ayant travaillé longtemps dans le secteur de la production ou en laboratoire. Le risque d'hépatite professionnelle est particulièrement élevé chez les salariés présentant une immunité réduite et une hépatite virale concomitante ou d'autres maladies hépatiques.

Elle peut se développer sous des formes aiguës ou chroniques. Dans la forme aiguë, elle se développe à la suite de fuites industrielles, d'une négligence, d'un dysfonctionnement d'un équipement ou d'une hotte aspirante hors service. Dans ces cas, l'organisme reçoit une forte dose de médicament d'un seul coup.

Dans sa forme chronique, l'intoxication se développe lentement et progressivement. Par exemple, une personne inhale des vapeurs de substances toxiques pendant une longue période. Les principaux poisons industriels sont le phosphore jaune, le trichloréthylène et le carbone. Les agents biologiques, tels que les champignons, les virus et les bactéries, avec lesquels les microbiologistes, les virologues et les bactériologistes travaillent, sont également dangereux. Les préparations pharmaceutiques et chimiques utilisées à des fins médicales ou pour la recherche le sont tout autant.

Hépatite toxique alimentaire

Cette forme de la maladie est également appelée hépatite fécale-orale. La principale cause de la maladie est la transmission de fragments de matières fécales d'une personne infectée à une personne saine. La transmission se fait par contact oral. Les personnes ayant un fort désir de relations sexuelles non traditionnelles sont sensibles à cette forme d'infection.

Ce mécanisme suggère à tort que l'hépatite toxique est contagieuse. Or, ce n'est pas le cas. Il est important de comprendre que ce n'est pas la maladie elle-même qui est transmise, mais l'agent toxique qui la provoque. C'est lui qui entraîne le développement de lésions similaires dans l'organisme.

[ 38 ], [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ]

[ 38 ], [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ]

Hépatite toxique virale

La cause du développement est un virus qui libère des toxines et des produits du métabolisme viral dans le sang. Ces substances sont appelées endotoxines. Elles pénètrent dans le foie et provoquent des modifications pathologiques, notamment une nécrose et une dégénérescence graisseuse du foie. L'hépatite virale est confirmée par des études virologiques. La maladie est parfois latente; il est donc important de se soumettre à des examens préventifs et de faire des tests. Cela permettra de détecter rapidement la pathologie et de prendre les mesures nécessaires.

Le traitement dépend de la forme du virus à l'origine des modifications. Il ne peut être réalisé sans analyses de laboratoire. Les hépatites virales B, C et D se transmettent par voie sexuelle et par toxicomanie. L'infection peut également survenir lors d'interventions chirurgicales ou invasives, en raison du non-respect des règles d'asepsie.

L'hépatite C est la plus grave. La maladie ne se manifeste pas toujours de manière externe. Une personne peut se sentir relativement bien, puis une crise aiguë survient. Le foie est endommagé lentement et de manière asymptomatique. La maladie se manifeste finalement par une cirrhose du foie, entraînant un décès rapide. De plus, elle peut entraîner des complications au niveau d'autres organes.

L'hépatite B est très répandue et se transmet souvent par transfusion sanguine. La principale mesure préventive consiste à surveiller le sang des donneurs et à effectuer des examens préventifs réguliers. Détectée à temps, elle peut être traitée. En revanche, détectée tardivement, elle est souvent mortelle.

L'hépatite D et l'hépatite B se chevauchent souvent. Ensemble, elles forment une maladie dangereuse qui se manifeste sous une forme grave et entraîne de graves complications. Dans la plupart des cas, l'issue est fatale.

Hépatite toxique après chimiothérapie

L'une des principales causes est l'impact de la chimiothérapie et des traitements antiviraux, qui contribuent aux lésions hépatiques aiguës et chroniques. Ceci est dû au fait que la dégradation des médicaments antitumoraux se produit principalement dans le foie. Par conséquent, toutes les fonctions hépatiques sont perturbées, y compris la détoxification. Les cytostatiques arrêtent la croissance et la division des cellules tumorales, mais ont simultanément un effet similaire sur les cellules hépatiques. Celles-ci perdent leur capacité à se régénérer. Cela entraîne une accumulation du médicament dans le foie et un effet toxique sur celui-ci. Suite à la chimiothérapie, l'hépatite toxique se complique de troubles cholestatiques et d'encéphalopathie hépatique. Ces symptômes s'accompagnent d'éruptions cutanées et de douleurs. La température corporelle augmente significativement.

Afin de minimiser l'impact négatif de la chimiothérapie sur le foie, une surveillance hépatique constante est nécessaire. L'analyse principale est un bilan sanguin biochimique. Conformément aux exigences actuelles, un bilan sanguin doit être effectué avant le début de la chimiothérapie, puis au 14e jour de traitement. L'état du patient est surveillé attentivement du 14e au 21e jour. Durant cette période, les analyses sont souvent quotidiennes. Les taux de bilirubine et de transaminases, signes d'atteinte hépatique toxique, sont surveillés. Après la fin du traitement anticancéreux, l'état du foie est surveillé mensuellement pendant 6 mois, puis tous les 6 mois.

La toxicose pendant la chimiothérapie peut être prévenue par une hépatoprotection. Celle-ci restaure la structure des membranes endommagées, ralentit les processus destructeurs des hépatocytes et prévient la fibrose.

Hépatite toxique exogène

Causée par l'exposition à des toxines environnementales. Il s'agit d'éléments de toute nature et de toute origine, notamment les métaux lourds, les vapeurs acides, l'alcool et les médicaments. Ils peuvent provoquer des formes aiguës et chroniques de la maladie. La pathogénèse repose principalement sur une altération de l'hémostase hépatique.

Les intoxications exogènes surviennent souvent en agriculture lors des traitements aux insecticides et aux herbicides. Les formes les plus graves sont observées lors d'intoxications à l'arsenic, au carbone et au phosphore. De nombreux médicaments, et même les contraceptifs hormonaux, endommagent le foie.

Complications et conséquences

L'hépatite toxique est rarement sans conséquences. L'exception concerne les cas bénins détectés à un stade précoce. Un traitement rapide permet alors de guérir la maladie. Dans le cas contraire, de nombreuses pathologies se développent, notamment une insuffisance hépatique et un coma. Insuffisance hépatique: les hépatocytes sont remplacés par des cellules graisseuses. Cela se manifeste par un œdème. La coagulation est considérablement réduite et ses propriétés se modifient. La personne perd du poids de manière importante, car elle ne produit pas suffisamment de graisses hépatiques. On observe également un manque d'énergie, accompagné de faiblesse et d'une fatigue accrue. Une encéphalopathie hépatique se développe également. Le processus progresse constamment, avec des convulsions. Elle peut entraîner la mort. Le stade final peut être une cirrhose du foie, lorsque les cellules meurent et sont remplacées. La mort est fatale.

Hépatite toxique conduisant à la cirrhose

Complication la plus grave. Son évolution se déroule en trois stades: compensatoire, sous-compensatoire et décompensatoire. La maladie entre d'abord dans un stade compensatoire, qui se manifeste par une inflammation modérée, des lésions tissulaires et une cicatrisation. L'activité fonctionnelle est fortement réduite, mais à ce stade, l'organisme peut encore compenser les fonctions perdues.

Lors du passage au stade sous-compensatoire, des symptômes de lésions hépatiques apparaissent et le tissu conjonctif se développe considérablement.

Le troisième stade est la décompensation, qui est le plus dangereux. Il se termine souvent par le décès. À ce stade, le tissu cicatriciel occupe la majeure partie du foie. Le risque d'insuffisance hépatique et de coma est élevé. Ces affections sont souvent mortelles.

[ 50 ], [ 51 ], [ 52 ], [ 53 ], [ 54 ], [ 55 ]

[ 50 ], [ 51 ], [ 52 ], [ 53 ], [ 54 ], [ 55 ]

Ascite dans l'hépatite toxique

L'ascite est une pathologie caractérisée par une accumulation de liquide dans la cavité abdominale. Ce phénomène est dû à un métabolisme anormal, perturbant l'écoulement normal des liquides. Il se produit une compression des organes internes, ainsi que des pathologies concomitantes et gastro-entérologiques.

L'ascite peut se développer lentement. Au stade le plus grave, le diaphragme est comprimé et la respiration est perturbée. Après l'apparition de l'ascite, la maladie entre en phase terminale.

Si des saignements importants et un collapsus surviennent, cela indique souvent une rupture de la veine porte, qui n'a pas pu résister à la pression.

Diagnostics hépatite toxique

Différentes méthodes sont utilisées pour établir un diagnostic. Un examen est réalisé et les antécédents médicaux du patient sont recueillis. Sur la base de ces données, les analyses de laboratoire et instrumentales nécessaires sont prescrites. Un diagnostic différentiel avec d'autres maladies présentant des symptômes similaires est réalisé. Un diagnostic précis est alors posé.

Justification du diagnostic de l'hépatite toxique

Pour choisir le traitement adapté, il ne suffit pas d'établir un diagnostic, il faut également le justifier. Pour ce faire, il est nécessaire de confirmer la toxicité du médicament. Le plus souvent, une étude toxicologique est réalisée pour déterminer la substance responsable des lésions hépatiques. Ensuite, la condition essentielle à la réussite du traitement est l'arrêt de l'effet de ce facteur sur l'organisme. Si la substance persiste, la guérison est impossible, même avec un traitement complexe.

Résultats de laboratoire dans l'hépatite toxique

Le développement d'une hépatite est indiqué par une augmentation du taux de bilirubine à 800-850 μmol/l. L'analyse fractionnelle de la bilirubine révèle une prédominance de la bilirubine directe, dont les valeurs sont environ 1,5 fois supérieures à celles de la bilirubine indirecte.

L'analyse d'urine montre des résultats positifs lors d'une réaction avec des pigments biliaires et de l'urobiline. Une protéinurie modérée est observée. Bilirubine dans l'hépatite toxique.

Des lésions hépatiques d'étiologies diverses sont indiquées par une augmentation de la bilirubine supérieure à 17,1 μmol/l. Une forme légère d'hépatite est indiquée par un taux allant jusqu'à 86 μmol/l, et une forme modérée par un taux allant jusqu'à 159 μmol/l. Une forme sévère peut être indiquée par un taux supérieur à 160 μmol/l.

Diagnostic instrumental: la taille du foie et de la rate reste normale. Si ces données ne permettent pas un diagnostic précis, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique (TDM et IRM) et la scintigraphie hépatique sont utilisées.

La scintigraphie est une nouvelle méthode de diagnostic qui consiste à injecter des isotopes radioactifs dans le corps humain. Les substances sont injectées par voie intraveineuse. L'examen débute au bout de 15 minutes. Le rayonnement produit permet de visualiser l'image des organes internes et de l'afficher à l'écran. Cette méthode permet de déterminer les caractéristiques fonctionnelles de l'organe et la taille du foie. L'examen dure environ 20 minutes.

Une biopsie ou une laparoscopie avec biopsie ciblée peut être nécessaire.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Diagnostic différentiel

L'essence du diagnostic différentiel est de distinguer avec précision l'hépatite toxique d'une autre maladie présentant des manifestations similaires. Une fois le diagnostic d'hépatite confirmé, une différenciation plus poussée est effectuée afin d'en déterminer le type. Dans ce cas, il est nécessaire de confirmer qu'il s'agit d'une hépatite toxique, causée par l'effet de substances toxiques sur l'organisme.

Diverses méthodes diagnostiques sont utilisées. Les méthodes instrumentales et les analyses de laboratoire sont le plus souvent utilisées pour confirmer une hépatite. Une splénomégalie, une leucopénie et une élévation de la bilirubine peuvent indiquer une hépatite. L'échographie révèle un tableau clinique spécifique, caractéristique de l'hépatite.

Afin d'établir la nature du facteur dommageable, des tests sérologiques sont effectués. Une analyse toxicologique peut indiquer une augmentation du taux de toxines dans le sang. Les études virologiques et sérologiques montreront l'absence de charge virale dans l'organisme, ce qui permettra d'exclure une hépatite d'origine virale. En cas de suspicion d'hépatite d'origine alcoolique, une consultation avec un toxicologue ou un narcologue peut être nécessaire. Une étude immunologique est également réalisée pour déterminer la présence d'anticorps sanguins caractéristiques d'une hépatite auto-immune.

[ 62 ], [ 63 ], [ 64 ], [ 65 ], [ 66 ]

[ 62 ], [ 63 ], [ 64 ], [ 65 ], [ 66 ]

Diagnostic différentiel de l'hépatite virale avec l'hépatite toxique

L'hépatite toxique peut être différenciée de l'hépatite virale grâce aux résultats des études toxicologiques et virologiques (sérologiques). Dans l'hépatite virale, une concentration accrue d'anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite est détectée, ou les virus eux-mêmes sont détectés. Tout dépend de la méthode de diagnostic utilisée. Il s'agit d'une confirmation ou d'une infirmation directe du diagnostic. Le diagnostic toxicologique est réalisé pour confirmer la nature toxique de l'hépatite. La quantité et le type de toxine sont déterminés.

Qui contacter?

Traitement hépatite toxique

Il existe de nombreux schémas thérapeutiques différents pour l'hépatite toxique. Cependant, ils reposent sur des principes standard qui doivent être respectés. Tout traitement efficace doit reposer uniquement sur ces principes.

Plus d'informations sur le traitement

La prévention

La prévention repose sur un contrôle rigoureux de la consommation alimentaire. Si une personne travaille avec des facteurs nocifs, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et d'hygiène personnelle. La pièce doit être ventilée et le travail doit être effectué sous hotte. Lors de la prise de médicaments, il est nécessaire de respecter scrupuleusement la posologie et de suivre les recommandations du médecin. Si nécessaire, prendre des hépatoprotecteurs. Il est impératif d'arrêter l'alcool ou de ne consommer que de l'alcool de bonne qualité. Dès l'apparition des premiers signes de la maladie, il est nécessaire de consulter un médecin au plus vite.

Prévoir

Tout dépend de la gravité de la maladie et de la rapidité avec laquelle le traitement approprié a été prescrit. À un stade léger, le pronostic peut être favorable. Le foie peut se rétablir complètement si la maladie est diagnostiquée à temps et si le traitement est instauré. Une guérison complète est possible grâce à des examens préventifs réguliers et à un traitement d'entretien.

Si la maladie devient chronique ou grave, le risque de complications augmente. Les lésions hépatocytaires progressent. Les cellules meurent progressivement et sont remplacées par du tissu conjonctif. Les complications les plus dangereuses d'une hépatite grave sont l'insuffisance hépatique, le coma et la cirrhose. Le pronostic peut être extrêmement défavorable, voire fatal. En cas d'ascite, il faut s'attendre à une mort rapide. En règle générale, les patients atteints d'ascite décèdent en quelques jours, et seulement 10 % survivent un mois avec cette pathologie.

Combien de temps vit-on avec une hépatite toxique?

Lorsqu'une hépatite toxique est diagnostiquée, la durée et la qualité de vie dépendent largement du patient. Il est nécessaire de mettre en place un traitement complet et rapide, de suivre scrupuleusement les recommandations du médecin, de suivre un régime alimentaire et de rester au lit. Dans ce cas, la personne se rétablira assez rapidement. Cependant, des examens préventifs réguliers et un traitement d'entretien seront nécessaires. Dans ce cas, la vie peut durer des décennies. En l'absence de diagnostic et de traitement, la maladie peut évoluer vers une cirrhose et une ascite, entraînant la mort. Avec de telles complications, l'espérance de vie varie de quelques mois à deux ans.