Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Syndrome néphrotique aigu et chronique

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Si les reins du patient sont atteints et qu'un œdème apparaît, et que le diagnostic révèle une protéinurie et des troubles du métabolisme des électrolytes, des protéines et des lipides, le médecin peut alors diagnostiquer un « syndrome néphrotique » – ce terme est utilisé en médecine depuis environ 70 ans. Auparavant, cette maladie était appelée néphrose ou néphrose lipoïde.

Le syndrome néphrotique se développe souvent à la suite de processus inflammatoires dans les reins, ainsi que dans le contexte d'autres pathologies complexes, notamment celles de nature auto-immune.

Définition du syndrome néphrotique: qu'est-ce que c'est?

La maladie étudiée présente un ensemble de symptômes, un état pathologique caractérisé par une excrétion urinaire quotidienne importante de protéines (plus de 3,5 g/1,73 m²). Elle est également caractérisée par une hypoalbuminurie, une lipidurie, une hyperlipidémie et des œdèmes.

Chez les personnes en bonne santé, l'excrétion physiologique quotidienne de protéines par les reins est inférieure à 150 mg (généralement environ 50 mg). Ces protéines sont représentées par les albumines plasmatiques, les substances enzymatiques et hormonales, les immunoglobulines et la glycoprotéine rénale.

En pathologie néphrotique, des troubles tels que l'hypoalbuminurie, la dysprotéinémie, l'hyperlipidémie, la lipidurie, ainsi qu'un œdème prononcé sur le visage, dans les cavités et dans tout le corps sont détectés.

Le syndrome néphrotique est divisé en deux types: primaire et secondaire, selon l'étiologie de la maladie. On parle de type primaire lorsqu'il se développe dans le contexte d'autres maladies rénales. Le type secondaire est diagnostiqué un peu moins fréquemment: son développement est associé à l'intervention d'autres maladies (collagénoses, rhumatismes, vascularites hémorragiques, processus purulents-inflammatoires chroniques, infections, tumeurs, allergies, etc.).

Causes syndrome néphrotique

Les causes du syndrome néphrotique sont variées, mais le plus souvent, la maladie se développe à la suite d'une glomérulonéphrite, aiguë ou chronique. Les statistiques indiquent que des complications surviennent dans environ 75 % des cas de glomérulonéphrite.

D’autres facteurs communs incluent:

- amylose primaire;

- hypernéphrome;

- néphropathie pendant la grossesse.

Le syndrome néphrotique secondaire se développe dans le contexte de:

- diabète sucré;

- pathologies infectieuses (telles que le paludisme, la syphilis, la tuberculose);

- maladies auto-immunes (lupus érythémateux disséminé, sclérodermie systémique, polyarthrite rhumatoïde);

- processus allergiques;

- périartérite;

- endocardite septique;

- vascularite hémorragique;

- lymphogranulomatose;

- intoxication grave;

- processus malins;

- complications thrombotiques touchant les veines rénales, la veine cave inférieure;

- traitements fréquents et longs avec divers médicaments, y compris la chimiothérapie.

Ce type de développement de maladie néphrotique, dont la cause est indéterminée, est dit idiopathique. Il survient principalement chez les enfants.

Facteurs de risque

Le développement du syndrome néphrotique peut être déclenché par les facteurs de risque suivants:

- traitement à long terme ou régulier par anti-inflammatoires non stéroïdiens (acide acétylsalicylique, voltarène);

- traitement antibiotique fréquent et prolongé;

- maladies infectieuses (tuberculose, syphilis, paludisme, hépatites B et C, virus de l’immunodéficience humaine);

- processus allergiques;

- processus auto-immuns;

- maladies endocriniennes (maladies de la thyroïde, diabète, etc.).

Pathogénèse

Aujourd'hui, plusieurs théories expliquent vraisemblablement le développement du complexe néphrotique. Le concept immunologique de la maladie est considéré comme le plus plausible. Il est démontré par l'apparition fréquente de cette pathologie chez les personnes présentant des processus allergiques et auto-immuns. Cette théorie est également confirmée par le taux élevé de succès des traitements par immunosuppresseurs. Lors du développement du syndrome néphrotique, des complexes immuns se forment dans le sang, résultant de la relation entre les antigènes et les anticorps internes et externes.

Les complexes immuns formés peuvent se déposer dans les reins, ce qui provoque une réaction inflammatoire. Des troubles de la microcirculation se produisent dans le réseau capillaire des glomérules et la coagulation intravasculaire augmente.

La filtration glomérulaire est altérée en raison de modifications de la perméabilité. Par conséquent, les processus du métabolisme protéique sont perturbés: les protéines pénètrent dans l'urine et sont évacuées de l'organisme. L'augmentation de l'excrétion protéique provoque une hypoprotéinémie, une hyperlipidémie, etc.

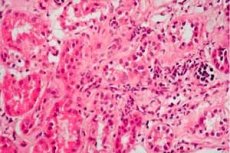

En cas de syndrome néphrotique, l'apparence de l'organe change également: le rein augmente de volume, la moelle change de couleur et devient rougeâtre, et le cortex devient grisâtre.

Physiopathologie

L'excrétion de protéines dans l'urine se produit à la suite de perturbations affectant les cellules endothéliales du réseau capillaire, la membrane basale glomérulaire - c'est-à-dire les structures qui filtrent normalement les protéines plasmatiques de manière sélective, strictement en fonction d'un certain volume et d'une certaine masse.

Le processus de lésion des structures mentionnées ci-dessus est mal compris dans les lésions glomérulaires primaires. Il est probable que les lymphocytes T commencent à sécréter excessivement le facteur de perméabilité circulant, ou suppriment la production du facteur de perméabilité inhibiteur, en réponse à l'apparition d'immunogènes et de cytokines indéterminés. Parmi les autres facteurs probables, on ne peut exclure des anomalies héréditaires des protéines constituant le diaphragme glomérulaire fendu.

Symptômes syndrome néphrotique

Les manifestations cliniques dépendent en grande partie de la cause sous-jacente de la pathologie.

Les premiers signes principaux sont l'œdème, l'anémie croissante, la détérioration générale de la santé et une diurèse altérée vers l'oligurie.

Le tableau général du syndrome néphrotique est représenté par les symptômes suivants:

- urine trouble, forte diminution de son volume quotidien;

- gonflement de degrés variables, de modéré à très fort;

- perte de force, sensation croissante de fatigue;

- perte d’appétit, soif, sécheresse de la peau et des muqueuses;

- rarement (par exemple, en présence d’ascite) – nausées, diarrhée, gêne abdominale;

- douleurs fréquentes à la tête, dans le bas du dos;

- crampes et douleurs musculaires (en cas d’évolution prolongée du syndrome néphrotique);

- dyspnée (due à une ascite et/ou une hydropéricardite);

- apathie, manque de mobilité;

- peau pâle, détérioration de l’état de la peau, des ongles, des cheveux;

- augmentation du rythme cardiaque;

- l'apparition d'un revêtement épais à la surface de la langue, une augmentation de la taille de l'abdomen;

- signes d'augmentation de la coagulation sanguine.

Le syndrome néphrotique peut se développer à des rythmes différents, à la fois progressifs et rapides. On distingue également l'évolution pure et mixte de la maladie. Cette différence réside dans la présence concomitante d'hypertension artérielle et d'hématurie.

- L'œdème du syndrome néphrotique peut se manifester de différentes manières, mais il est toujours présent. Initialement, du liquide s'accumule dans les tissus du visage: sous les yeux, sur les joues, au niveau du front et de la mâchoire inférieure. Ce symptôme est appelé « visage néphrotique ». Avec le temps, l'accumulation de liquide se propage à d'autres tissus: gonflement des extrémités et du bas du dos, ascite, hydropéricarde et hydrothorax se développent. Dans les cas graves, une anasarque se développe, c'est-à-dire un gonflement général du corps.

Le mécanisme de l'œdème dans le syndrome néphrotique peut être différent. Par exemple, il est souvent provoqué par une augmentation du taux de chlorure de sodium dans le sang. Avec un volume hydrique excessif, l'humidité commence à pénétrer la paroi vasculaire dans les tissus adjacents. De plus, le syndrome néphrotique s'accompagne d'une perte accrue d'albumine urinaire, ce qui entraîne un déséquilibre de la pression oncotique. Par conséquent, l'humidité pénètre dans les tissus avec une force accrue.

- L'oligurie dans le syndrome néphrotique est dangereuse car elle peut entraîner le développement d'une complication telle qu'une insuffisance rénale. Chez les patients, le volume urinaire quotidien peut atteindre 700 à 800 ml, voire moins. Parallèlement, il contient beaucoup plus de protéines, de lipides et de micro-organismes pathogènes, et parfois du sang est présent (par exemple, dans la glomérulonéphrite et le lupus érythémateux disséminé).

- L'ascite dans le syndrome néphrotique s'observe dans le contexte d'une pathologie sévère. Le liquide s'accumule non seulement dans les tissus, mais aussi dans les cavités corporelles, notamment abdominales. La formation simultanée d'ascite et d'humidité dans les cavités péricardique et pleurale indique l'apparition imminente d'un œdème diffus (généralisé). Dans ce cas, on parle d'hydropisie généralisée, ou anasarque.

- L'hypertension artérielle dans le syndrome néphrotique n'est pas un symptôme fondamental ni obligatoire. Les valeurs de pression artérielle peuvent augmenter en cas d'évolution mixte du syndrome néphrotique, par exemple en cas de glomérulonéphrite ou de maladies systémiques.

Syndrome néphrotique chez l'adulte

Les adultes souffrent de syndrome néphrotique principalement vers 30-40 ans. Cette pathologie est le plus souvent observée à la suite d'une glomérulonéphrite, d'une pyélonéphrite, d'une amylose primaire, d'un hypernéphrome ou d'une néphropathie pendant la grossesse.

Le syndrome néphrotique secondaire n'est pas directement lié à des lésions rénales et survient sous l'influence de collagénoses, de pathologies rhumatismales, de processus purulents dans le corps, de maladies infectieuses et parasitaires.

Le syndrome néphrotique se développe à peu près à la même fréquence chez les femmes et les hommes. Dans la plupart des cas, la maladie se manifeste selon un scénario unique, le symptôme principal étant une protéinurie supérieure à 3,0 g/jour, atteignant parfois 10 à 15 g, voire plus. Jusqu'à 85 % des protéines excrétées dans les urines sont de l'albumine.

L'hypercholestérolémie peut également atteindre un maximum de 26 mmol/litre, voire plus. Cependant, la médecine décrit également des cas où le taux de cholestérol se situe dans les limites supérieures de la normale.

Quant au gonflement, ce symptôme est considéré comme assez spécifique, car il se retrouve chez la plupart des patients.

Syndrome néphrotique chez l'enfant

Chez l'immense majorité des enfants, le syndrome néphrotique est idiopathique. La pathogénèse de cette maladie, qui survient avec des troubles minimes, n'a pas encore été entièrement étudiée. On suppose qu'il existe une augmentation de la perméabilité glomérulaire aux protéines plasmatiques due à l'influence de facteurs circulatoires sur le réseau capillaire des glomérules, entraînant des lésions des diaphragmes entre les prolongements des podocytes. Il est probable que les lymphocytes T actifs sécrètent des lymphokines qui affectent la capacité de pénétration des glomérules par rapport aux protéines plasmatiques, ce qui entraîne une protéinurie.

Les premiers signes cliniques chez l’enfant sont un gonflement, qui peut survenir progressivement ou de manière intensive, affectant de plus en plus de tissus.

Le pronostic du syndrome néphrotique chez l'enfant dépend de la réponse au traitement par glucocorticoïdes et immunosuppresseurs. Dans le syndrome néphrotique corticosensible, la rémission est obtenue dans 95 % des cas, sans détérioration de la fonction rénale.

La variante résistante aux stéroïdes peut évoluer vers le stade terminal de l’insuffisance rénale chronique (dans un délai de 5 à 10 ans).

Étapes

- Le syndrome néphrotique aigu se caractérise par un gonflement du visage le matin et des membres inférieurs le soir. On observe également une opacité et une diminution de la quantité d'urine. Les patients se plaignent de faiblesse, d'apathie et de maux de tête. Si les symptômes n'apparaissent pas brutalement, mais s'aggravent progressivement, on parle d'évolution subaiguë de la maladie.

- Le syndrome néphrotique chronique est diagnostiqué lorsque les principaux signes de la pathologie apparaissent puis disparaissent (généralement à intervalles variables; une exacerbation peut survenir tous les quelques mois ou après six mois). Le tableau clinique de la période d'exacerbation ressemble à celui du syndrome néphrotique aigu. En cas de récidive régulière, on parle d'une évolution de la maladie vers une forme chronique récidivante.

Formes

Le syndrome néphrotique est généralement divisé en deux types: primaire et secondaire (nous en avons déjà parlé plus haut). Cependant, il est nécessaire de s'intéresser aux autres types de pathologies existantes afin d'approfondir la compréhension générale de la maladie.

- Le syndrome néphrotique congénital est une pathologie qui se développe chez le nourrisson avant l'âge de 3 mois. Cette maladie congénitale peut être primaire (syndrome génétiquement déterminé) ou secondaire (sur fond de pathologies congénitales telles que le cytomégalovirus, la toxoplasmose, la syphilis, la tuberculose, le VIH ou la thrombose veineuse rénale). Le syndrome primaire est une pathologie héréditaire autosomique récessive qui se manifeste dès le premier jour de vie du nourrisson. En cas de protéinurie sévère et d'insuffisance rénale, le risque de mortalité est élevé, en quelques mois.

- Le syndrome néphrotique idiopathique est une pathologie diagnostiquée chez l'enfant dans 90 % des cas. Il existe plusieurs formes histologiques de pathologie idiopathique: la maladie à lésions minimes, la prolifération mésangiale et la glomérulosclérose segmentaire focale. La maladie à lésions minimes aboutit à une guérison complète des patients dans 95 % des cas. En cas de prolifération mésangiale, une prolifération diffuse des cellules et de la matrice mésangiales est observée dans 5 % des cas. On observe le même phénomène dans la glomérulosclérose segmentaire focale, mais le tableau est également complété par une cicatrisation tissulaire segmentaire. Le syndrome néphrotique idiopathique survient à tout âge, le plus souvent entre 2 et 6 ans. Une infection mineure, une allergie légère, voire une piqûre d'insecte, peuvent être des facteurs déclenchants.

- Le syndrome néphrotique associé à la glomérulonéphrite se développe dans environ 75 % des cas. On peut considérer que l'évolution de la maladie est une complication d'une pathologie inflammatoire des glomérules. Selon l'évolution de la maladie, on distingue les formes suivantes:

- glomérulonéphrite aiguë avec syndrome néphrotique (dure moins de trois mois);

- glomérulonéphrite subaiguë (dure de trois à 12 mois);

- glomérulonéphrite chronique avec syndrome néphrotique (les symptômes augmentent au cours d'une année, il existe un risque élevé de développer une insuffisance rénale).

- Le syndrome néphrotique associé à l'amylose est l'une des manifestations de l'amylose systémique. Le métabolisme protéique et glucidique est perturbé et de l'amyloïde se dépose dans les tissus rénaux; il s'agit d'un composé polysaccharidique-protéique complexe qui provoque un dysfonctionnement de l'organe. L'évolution de l'amylose est toujours associée au développement d'un syndrome néphrotique, puis à une insuffisance rénale chronique.

- Le syndrome œdémateux néphrotique est diagnostiqué en présence de trois éléments obligatoires: une modification de la perméabilité des parois vasculaires, une rétention sodée et une diminution de la pression oncotique sanguine. La pathogénèse d'un tel syndrome est déterminée par le rapport entre l'activité des différents systèmes de l'organisme régulant le maintien de l'homéostasie sodium-eau.

- Le syndrome néphrotique de type finlandais est une pathologie congénitale autosomique récessive, détectée dès la période néonatale jusqu'à trois mois. L'histologie révèle des dilatations nettes en chaîne des parties proximales du néphron et d'autres modifications, ainsi que de nombreux glomérules de diamètre accru et des glomérules fœtaux. Cette pathologie est due à une mutation génétique (gène NPHS1). L'utilisation de ce terme s'explique par la forte incidence de cette maladie en Finlande.

- Le type complet de pathologie se caractérise par un ensemble complet de symptômes typiques de cette maladie. Le syndrome néphrotique incomplet s'accompagne de l'absence de tout signe caractéristique; par exemple, une protéinurie prononcée est diagnostiquée avec un léger œdème.

- Le syndrome néphrotique du diabète sucré se développe dans le contexte d'une néphropathie diabétique. Cette pathologie, considérée comme très dangereuse pour le patient, se caractérise par plusieurs stades: microalbuminurie, protéinurie et insuffisance rénale chronique terminale. Le développement du complexe néphrotique est alors dû aux modifications et troubles qui surviennent généralement au cours de l'évolution prolongée du diabète.

- Le syndrome néphrotique infantile est un terme pédiatrique qui signifie que la maladie survient chez un enfant de moins d’un an.

- Le syndrome néphrotique du LES est causé par le développement d'une néphrite lupique, l'une des manifestations les plus dangereuses et les plus importantes du point de vue pronostique de la maladie. Le mécanisme d'apparition de la maladie fait appel à des variants de complexes immuns. La liaison d'anticorps anti-ADN et d'autres auto-anticorps à la membrane basale des glomérules rénaux entraîne une stimulation du complément et le recrutement de structures inflammatoires dans les glomérules.

- Le syndrome néphrotique avec hématurie ne fait pas partie des variantes de l'évolution classique de la maladie. Si la douleur s'accompagne de sang dans les urines, on parle d'une forme mixte de pathologie.

En fonction de la réponse de l'organisme au traitement généralement accepté par la prednisolone, le syndrome néphrotique est divisé en formes sensibles aux stéroïdes et résistantes aux stéroïdes.

Le syndrome corticosensible se caractérise par une rémission dans les 2 à 4 semaines (plus rarement 6 à 8 semaines) suivant le début du traitement. La forme corticosensible se divise en sous-catégories:

- type non récidivant (rémission complète à long terme);

- type peu récurrent (les rechutes surviennent moins de deux fois en six mois);

- type fréquemment récurrent (les rechutes surviennent au moins deux fois en six mois);

- syndrome néphrotique dépendant des stéroïdes (une récidive de la maladie est observée dans le contexte d'une réduction de la dose de prednisolone, ou au plus tard deux semaines après l'arrêt du médicament);

- variante à sensibilité tardive (la rémission survient 8 à 12 semaines après le début de l'utilisation de stéroïdes).

Le syndrome néphrotique résistant aux stéroïdes est une évolution de la maladie dans laquelle la réponse de l'organisme sous forme de rémission est absente pendant un traitement complet de 2 mois par prednisolone.

Complications et conséquences

Le syndrome néphrotique entraîne diverses modifications pathologiques dans l'organisme. Avec le temps, elles peuvent entraîner des conséquences néfastes, par exemple:

- Les complications infectieuses résultent à la fois d'une immunité affaiblie et d'une sensibilité accrue aux agents pathogènes. Le risque de maladie est accru par des facteurs tels que la perte d'immunoglobulines urinaires, un déficit protéique et la prise d'immunosuppresseurs. Les infections à streptocoques, à pneumocoques et à d'autres bactéries Gram-(-) peuvent provoquer des complications infectieuses. Les pathologies les plus fréquemment observées sont la pneumonie, la septicémie et la péritonite.

- Troubles du métabolisme des graisses, modifications athérosclérotiques, infarctus du myocarde – ces complications sont généralement provoquées par une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, une accélération de la synthèse des protéines hépatiques et une diminution de la teneur en lipase dans le sang.

- Les troubles du métabolisme du calcium entraînent à leur tour une diminution de la densité osseuse et des modifications de la structure osseuse, source de nombreux problèmes. Cette complication est probablement provoquée par la perte de la protéine de liaison à la vitamine D dans les urines, une détérioration de l'absorption du calcium et un traitement intensif aux stéroïdes.

- Des complications thrombotiques sont souvent diagnostiquées chez les patients atteints d'un syndrome néphrotique. L'augmentation de la coagulabilité s'explique par la perte urinaire de profibrinolysine et d'antithrombine III, des protéines anticoagulantes. Parallèlement, on observe une augmentation des facteurs épaississants du sang. Pour éviter cette complication, les médecins recommandent la prise d'anticoagulants pendant les six premiers mois suivant l'apparition de la pathologie néphrotique.

- La diminution du volume sanguin circulant survient dans un contexte d'hypoalbuminémie et de baisse de la pression plasmatique oncotique. La complication survient lorsque la teneur en albumine sérique descend en dessous de 1,5 g/dl.

Parmi les conséquences moins fréquentes du syndrome néphrotique, on peut distinguer l'hypertension et l'anémie ferriprive.

Une rechute du syndrome néphrotique peut survenir dans la forme corticodépendante de la maladie. Afin de prévenir les épisodes répétés, les patients sont examinés attentivement et le traitement choisi avec soin, en tenant compte de toutes les options disponibles. La fréquence des rechutes dépend de la gravité de la maladie et de l'état général du patient.

Diagnostics syndrome néphrotique

Les principaux critères diagnostiques du syndrome néphrotique sont les données cliniques et les tests de laboratoire:

- présence d’indicateurs de protéinurie sévère (plus de 3 g/jour chez l’adulte, plus de 50 mg/kg/jour chez l’enfant);

- taux d’hypoalbuminémie inférieurs à 30 g/l, ainsi que dysprotéinémie;

- divers degrés de gonflement (du gonflement relativement mineur à l'anasarque);

- présence d’hyperlipidémie et de dyslipidémie;

- facteurs de coagulation actifs;

- Perturbation du métabolisme du phosphore et du calcium.

L'interrogatoire, l'examen et le diagnostic instrumental sont également obligatoires et instructifs. Dès l'examen, le médecin peut remarquer un gonflement généralisé, une sécheresse cutanée, la présence de plaque sur la langue et un symptôme de Pasternatsky.

En plus d'un examen médical, l'étape suivante devrait être des procédures de diagnostic - à la fois en laboratoire et instrumentales.

Les tests de laboratoire comprennent des prélèvements sanguins et urinaires obligatoires:

Numération sanguine complète pour le syndrome néphrotique |

La maladie se caractérise par une augmentation des taux de plaquettes, de leucocytes et de VS, ainsi que par une diminution des taux d’hémoglobine. |

Test sanguin biochimique pour le syndrome néphrotique |

La qualité du métabolisme protéique est caractérisée par une hypoprotéinémie, une hypoalbuminémie et une augmentation de la quantité d'α-globulines. On observe également une augmentation du taux de cholestérol et de triglycérides. Une élévation des taux d'urée, d'acide urique et de créatinine est un signe d'altération de la fonction rénale. Si la cause sous-jacente du complexe néphrotique est une glomérulonéphrite, le médecin sera attentif à la présence de signes inflammatoires (augmentation de la protéine C-réactive, augmentation des taux de séromuqueux, hyperfibrinogénémie). |

Test sanguin immunologique |

Permet d'enregistrer la présence de lymphocytes T et B, de complexes immuns et de cellules lupiques dans la circulation sanguine. |

L'hyperlipidémie dans le syndrome néphrotique peut être un signe initial du développement d'une insuffisance rénale, mais pas toujours: elle indique parfois simplement la présence d'athérosclérose ou certains problèmes nutritionnels du patient. Des analyses de laboratoire spécifiques permettent de détecter les fractions lipidiques. Il s'agit des lipoprotéines de basse densité (LDL), des lipoprotéines de haute densité (HDL), du cholestérol total et de l'indice de triglycérides.

L'hypercholestérolémie dans le syndrome néphrotique est secondaire. Chez une personne en bonne santé, un taux de cholestérol élevé est défini par des valeurs supérieures à 3,0 mmol/L (115 mg/dL). Selon les recommandations de l'ESC/EAS, il n'existe pas de recommandation concernant le taux de cholestérol déterminant l'hypercholestérolémie. Par conséquent, il existe cinq plages spécifiques de taux de LDL-C, qui déterminent la stratégie thérapeutique.

Analyse d'urine générale |

La maladie se caractérise par une cylindrurie et une hyperprotéinurie. Des érythrocytes peuvent être présents dans les urines et la densité urinaire augmente. |

Examen bactériologique des urines |

Aide à identifier les bactéries présentes dans l'urine (en présence de bactériurie). |

Test selon Nechiporenko |

On note une augmentation du contenu en cylindres, leucocytes et érythrocytes. |

Test de Zimnitsky |

Permet de déterminer l'hyperisosthénurie et l'oligurie, caractéristiques du complexe symptomatique néphrotique. |

Test de Rehberg-Tareev |

On note une oligurie et une altération de la filtration glomérulaire. |

La protéinurie est déterminée lors d'une analyse d'urine générale: la quantité de protéines dépasse généralement 3,5 g/jour. L'urine est trouble, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la présence de protéines, de micro-organismes pathogènes, de graisses et de mucus.

Le diagnostic instrumental comprend:

Biopsie rénale |

Elle consiste à prélever du tissu organique pour une microscopie plus approfondie. Cette procédure permet de caractériser les lésions rénales. |

Échographie des reins |

Permet d'examiner la structure des organes, la taille, la localisation et la forme des reins, et de déterminer la présence de processus tumoraux et de kystes. Le syndrome néphrotique à l'échographie est également caractérisé par la présence d'ascite. |

Radiographie des poumons |

Les troubles consistent en des modifications pathologiques du système pulmonaire et du médiastin. |

Scintigraphie dynamique |

Permet d'évaluer le flux de liquide urinaire des reins à travers les uretères jusqu'à la vessie. |

Urographie |

Procédure radiologique basée sur la capacité des reins à excréter des produits de contraste spécifiques après leur introduction dans l'organisme. Les signes radiologiques du syndrome néphrotique peuvent se traduire par un polymorphisme et une asymétrie des troubles, qui dépendent du rapport entre processus inflammatoires et sclérotiques dans les organes. |

Électrocardiographie |

Elle est réalisée pour évaluer les troubles électrolytiques dans l'organisme en cas de pathologie néphrotique. |

Diagnostic différentiel

On distingue différentes glomérulopathies, qui peuvent à leur tour provoquer le développement de la maladie:

- La maladie à altérations minimes (néphrose lipoïde) est la cause sous-jacente la plus fréquente du syndrome néphrotique idiopathique en pédiatrie;

- la glomérulosclérose segmentaire focale est une forme rare de syndrome néphrotique résistant aux stéroïdes;

- glomérulonéphrite (y compris la forme membranoproliférative de la maladie);

- néphropathie membraneuse et à IgA.

La pyélonéphrite aiguë se caractérise par une augmentation brutale de la température corporelle (38-39 °C), une faiblesse soudaine, des nausées et un œdème. La cylindrurie, la protéinurie et l'érythrocyturie ne sont pas considérées comme des symptômes spécifiques de la pyélonéphrite et font donc partie des premiers signes indicatifs du diagnostic différentiel.

L'insuffisance rénale aiguë peut se développer comme une complication du syndrome néphrotique. Il est donc essentiel de détecter rapidement toute aggravation et de prodiguer au patient une prise en charge médicale adaptée. Le premier stade de l'IRA se caractérise par une accélération du rythme cardiaque, une baisse de la tension artérielle, des frissons et une augmentation de la température corporelle. Après 1 à 2 jours, une oligoanutrition, des nausées et des vomissements sont observés. Une haleine ammoniacale est également caractéristique.

L'insuffisance rénale chronique est une conséquence de l'évolution aiguë de la maladie et s'accompagne d'une nécrose progressive du tissu rénal. La quantité de produits du métabolisme de l'azote dans le sang augmente, la peau devient sèche et jaunâtre. L'immunité du patient chute brutalement: infections respiratoires aiguës fréquentes, amygdalites et pharyngites sont caractéristiques. La maladie évolue avec des périodes d'amélioration et de détérioration.

Différences entre le syndrome néphrotique et le syndrome néphritique

Il existe deux complexes symptomatiques, dont les noms sont souvent confondus. Il s'agit cependant de deux maladies complètement différentes qui se développent dans le contexte d'un processus inflammatoire des glomérules rénaux. Le syndrome néphritique est généralement provoqué par une lésion structurelle auto-immune des glomérules. Cette affection s'accompagne toujours d'une augmentation de la pression artérielle et de signes de pathologie urinaire (le syndrome urinaire se caractérise par des signes tels qu'une érythrocyturie, une protéinurie jusqu'à 3,0-3,5 g/l, une leucocyturie et une cylindrurie). La présence d'œdèmes n'est pas obligatoire, comme dans le syndrome néphrotique, mais peut se manifester par un léger gonflement des paupières, des avant-bras ou des doigts.

Dans la variante néphritique, le gonflement ne survient pas à la suite d’une carence en protéines, mais à la suite d’une rétention de sodium dans la circulation sanguine.

Qui contacter?

Traitement syndrome néphrotique

Un néphrologue prend en charge les patients atteints de maladies rénales et de syndrome néphrotique. En règle générale, les patients sont hospitalisés pour déterminer la cause de la maladie, prodiguer des soins d'urgence et intervenir en cas de complications.

Lignes directrices cliniques pour la prise en charge du syndrome néphrotique

Le syndrome néphrotique est un ensemble de symptômes et de signes cliniques généralement associé à une maladie rénale, entraînant une perte de protéines dans les urines et un œdème. Son traitement et sa prise en charge nécessitent une surveillance médicale étroite et peuvent inclure les recommandations cliniques suivantes:

- Identification et traitement de la maladie sous-jacente: Le syndrome néphrotique peut être causé par diverses maladies rénales, telles que l'insuffisance rénale à lésions minimes, le diabète sucré, la néphropathie avec altérations diffuses des membranes de la membrane basale, etc. Il est important d'identifier la maladie sous-jacente et de la traiter en fonction de sa nature.

- Contrôle de la pression artérielle: La plupart des patients atteints du syndrome néphrotique peuvent présenter une pression artérielle élevée. Le contrôle de la pression artérielle et, si nécessaire, un traitement peuvent contribuer à réduire la perte de protéines et à protéger les reins.

- Traitement de l'œdème: L'œdème est un symptôme fréquent du syndrome néphrotique. Son traitement peut inclure une limitation de l'apport en sel, l'utilisation de diurétiques et un contrôle des apports en protéines alimentaires.

- Correction de la dyslipidémie: De nombreux patients atteints du syndrome néphrotique présentent des taux élevés de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Un traitement de l'hyperlipidémie peut être nécessaire pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire.

- Prévention de la thrombose: Les patients atteints du syndrome néphrotique présentent un risque accru de thrombose. Votre médecin peut vous prescrire des anticoagulants ou des antiplaquettaires pour prévenir la thrombose.

- Soins de soutien: Dans certains cas, des soins de soutien peuvent être nécessaires, notamment une thérapie de remplacement des protéines (albumine) ou des modulateurs immunitaires.

- Suivi médical régulier: Les patients atteints du syndrome néphrotique doivent être examinés et surveillés régulièrement par un médecin afin de surveiller l’état de leurs reins et l’efficacité du traitement.

Comme pour toute condition médicale, le traitement du syndrome néphrotique doit être supervisé par un professionnel de la santé qualifié qui peut adapter le traitement aux besoins individuels de chaque patient.

La prévention

Pour prévenir le développement d’une maladie néphrotique, vous devez essayer de suivre ces règles:

- Il est essentiel de maintenir un apport hydrique optimal. Vous pouvez boire de l'eau plate, du thé vert, des compotes de fruits secs ou de baies, du jus de canneberge ou d'airelle. Un apport hydrique insuffisant peut entraîner la fixation de bactéries dans les voies urinaires et la formation de calculs rénaux.

- Il est conseillé de boire périodiquement des tisanes à base d'herbes « pour les reins »: persil, busserole, feuilles d'airelle rouge, busserole.

- En saison appropriée, il est nécessaire de prêter suffisamment d'attention à la consommation de sève de bouleau, de baies, de légumes et de fruits (pommes, concombres, courgettes, pastèques).

- Certains régimes, notamment les monodiètes strictes, peuvent perturber le fonctionnement normal des reins. Les reins ont besoin d'un apport régulier et complet en liquides et en aliments.

- L'hypodynamie est néfaste pour les reins. C'est pourquoi il est important de mener une vie active autant que possible: marche, natation, danse, vélo, etc.

Dès les premiers signes de problèmes rénaux, il est impératif de consulter un médecin: l'automédication est déconseillée (surtout avec des antibactériens et autres médicaments puissants). Un traitement inapproprié peut entraîner de graves complications, souvent permanentes.

Prévoir

Le pronostic du syndrome néphrotique peut varier selon l'étiologie de la maladie. On peut espérer une guérison complète si le complexe symptomatique est la conséquence d'une pathologie curable (par exemple, une maladie infectieuse, une tumeur, une intoxication médicamenteuse). Ce phénomène est observé chez environ un enfant sur deux, mais beaucoup moins fréquemment chez l'adulte.

Un pronostic relativement favorable peut être évoqué si un cas spécifique de maladie néphrotique est traité par un traitement hormonal ou en cas d'immunosuppression. Chez certains patients, une disparition spontanée des rechutes est observée sur cinq ans.

Dans les processus auto-immuns, le traitement palliatif est majoritairement privilégié. Le syndrome néphrotique diabétique atteint souvent son issue définitive en 4 à 5 ans.

Pour tout patient, le pronostic peut changer sous l'influence de pathologies infectieuses, dans le contexte d'une augmentation de la pression artérielle et d'une thrombose vasculaire.

Le syndrome néphrotique compliqué d'insuffisance rénale a l'évolution la plus défavorable: le stade final peut survenir dans les deux ans.

[

[