Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Staphylococcus aureus dans un écouvillon du pharynx, du nez: causes, traitement

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les staphylocoques constituent l'un des groupes de micro-organismes les plus courants, comprenant des saprophytes et des agents pathogènes chez l'homme et l'animal. Malgré la relative facilité de détection des staphylocoques dans le matériel biologique des patients et dans l'environnement, de nombreuses difficultés se posent en pratique. En effet, les staphylocoques étant représentatifs de la microflore normale, leur présence dans un frottis ne constitue pas toujours une preuve objective de leur rôle étiologique dans le développement de la maladie. Il est également nécessaire de prendre en compte la variété de leurs manifestations, leur degré de pathogénicité, leur grande variabilité sous l'influence des agents antibactériens et l'extrême diversité des formes cliniques.

C'est pourquoi le schéma diagnostique et thérapeutique de cette infection ne peut être universel, mais doit être élaboré en tenant compte des spécificités de chaque forme nosologique de la maladie. De plus, une mesure importante est la détermination combinée d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la teneur en staphylocoques pathogènes du matériel étudié.

Les infections toxiques alimentaires d'étiologie staphylococcique occupent l'une des premières places parmi les intoxications bactériennes en termes de nombre de cas.

Staphylococcus normopancréatus dans le frottis

Normalement, le frottis doit contenir du staphylocoque, car il est représentatif de la microflore normale. Son absence ou sa faible concentration a le même effet négatif sur la santé qu'une concentration élevée. La norme est considérée comme allant jusqu'à 103 (10 sur 3). Tout écart, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution de la concentration, est considéré comme une anomalie. Une augmentation au-delà de ce niveau est un état pathologique dans lequel le staphylocoque est libéré dans l'environnement, même en cas de respiration calme.

Staphylocoque dans le frottis 10 sur 3 - 10 sur 5

L'unité de mesure pour l'analyse quantitative est l'UFC/ml – le nombre d'unités formant des colonies dans 1 ml du matériel biologique étudié.

Pour effectuer les calculs et déterminer le degré de contamination, comptez d'abord le nombre de colonies homogènes qui se sont développées dans la boîte de Petri après l'ensemencement. Elles doivent être identiques en couleur et en pigmentation. Recalculez ensuite le nombre de colonies pour obtenir le degré de contamination.

Prenons un exemple concret. Par exemple, si 20 UFC se sont développées dans une boîte de Pétri, cela signifie que 0,1 ml de matériel d'essai contenait 20 colonies de micro-organismes. Le nombre total de micro-organismes peut être calculé comme suit: 20 x 10 x 5 = 1 000, soit 103 (10 dans 3). Dans ce cas, nous partons du principe que 20 est le nombre de colonies développées dans la boîte de Pétri, 10 est le nombre d'unités formant colonie dans 1 ml, sachant que seul un dixième des micro-organismes a été ensemencé, et 5 est le volume de solution physiologique dans lequel l'échantillon a été dilué.

La concentration de 104 (10 sur 4) est déterminée de manière similaire, ce que de nombreux spécialistes considèrent comme un état limite entre la norme relative et une pathologie prononcée, caractérisée par une bactériémie et un processus inflammatoire aigu. L'indicateur 105 (10 sur 5) est considéré comme une pathologie absolue.

Causes staphylocoque doré dans le frottis.

Staphylococcus aureus sera toujours détecté dans un frottis dans les limites de la normale, car il est représentatif d'une microflore normale. Par conséquent, d'un point de vue bactériologique, il est pertinent d'analyser les raisons de l'augmentation des indicateurs quantitatifs de staphylocoque. Ainsi, la concentration de staphylocoque doré augmente principalement avec une immunité réduite. Normalement, le système immunitaire produit des facteurs protecteurs (complexe d'histocompatibilité, interférons, immunoglobulines, etc.), qui stimulent le bon fonctionnement des muqueuses, empêchent la reproduction incontrôlée de la flore bactérienne et inhibent sa croissance active.

Une autre cause est la dysbactériose. Pour diverses raisons, le nombre de représentants normaux de la microflore diminue. Il en résulte l'apparition d'un « espace libre », immédiatement occupé par d'autres micro-organismes, dont le staphylocoque. Ce dernier est l'un des premiers micro-organismes à coloniser cet espace et à s'y fixer fermement. Il en résulte une forte augmentation des indicateurs quantitatifs.

Les causes de dysbactériose sont multiples. La plus importante est sans doute la prise d'antibiotiques, car il n'existe pratiquement aucun antibiotique ciblé qui agisse uniquement sur l'agent pathogène. Tous ces médicaments ont un large spectre d'action. Ils agissent non seulement sur un agent pathogène spécifique, mais aussi sur la flore qui l'accompagne. La chimiothérapie et les traitements anticancéreux ont un effet similaire.

L'hypothermie, le surmenage, la tension nerveuse et mentale constante, le stress et le non-respect des habitudes quotidiennes contribuent à une diminution de l'immunité et à une perturbation de la microflore. Une alimentation inadéquate et inadaptée, un manque de vitamines et de micro-éléments, de mauvaises habitudes et des conditions de vie et de travail défavorables ont également des effets négatifs.

Staphylococcus aureus dans un prélèvement de gorge

Un prélèvement de gorge est effectué lors des examens préventifs des travailleurs de la restauration et de la petite enfance, ainsi que pour le diagnostic de maladies infectieuses (uniquement si indiqué). L'indication principale est la présence de processus inflammatoires au niveau du nasopharynx et du pharynx.

Le développement d'une infection staphylococcique, ou intoxication alimentaire, commence par la cavité buccale et le pharynx. Souvent, le micro-organisme persiste dans le pharynx et le nasopharynx, sans que la personne ne s'en doute, car au début, le processus pathologique peut être asymptomatique. Cependant, sa prolifération augmente, ce qui peut entraîner une pathologie chronique, une inflammation sévère, une amygdalite et une hypertrophie des ganglions lymphatiques. De plus, une concentration accrue du micro-organisme le libère dans l'environnement. La personne devient alors porteuse de bactéries. Si elle n'est pas malade, elle peut néanmoins infecter d'autres personnes.

Si un staphylocoque est détecté lors d'un prélèvement de gorge, il est interdit de travailler dans les entreprises alimentaires, les ateliers culinaires et les cantines, ce qui contribue à prévenir les intoxications alimentaires. De plus, les porteurs de la bactérie ne sont pas autorisés à travailler avec des enfants, en particulier les jeunes enfants, les enfants d'âge préscolaire et les jeunes enfants. Des mesures d'assainissement obligatoires sont mises en place.

La détermination de la concentration exacte de staphylocoque dans un frottis permet de déterminer avec précision l'agent pathogène et de diagnostiquer le processus pathologique, ainsi que de sélectionner le traitement optimal.

Le matériel d'examen est prélevé à l'aide d'un écouvillon stérile, en le passant sur la surface des amygdales. Le prélèvement doit être effectué à jeun, ou au plus tôt 2 à 3 heures après un repas. Il est impératif de le prélever avant l'antibiothérapie, sous peine de fausser les résultats.

Ensuite, en laboratoire, le matériel étudié est ensemencé sur un milieu nutritif. L'ensemencement doit être effectué dans les deux heures suivant le prélèvement. Le milieu optimal pour l'ensemencement des staphylocoques est la gélose lait-sel ou la gélose jaune d'œuf.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

Staphylococcus aureus dans un prélèvement nasal

Un prélèvement nasal est effectué lors de l'examen de certaines catégories de travailleurs (travaillant avec des enfants, dans la restauration). L'échantillon est prélevé à l'aide d'un écouvillon stérile sur la muqueuse nasale. Un écouvillon distinct est utilisé pour chaque narine. Les fosses nasales ne doivent être traitées par aucun moyen et aucun rinçage ne doit être effectué la veille. Le prélèvement est effectué avant une antibiothérapie, sinon le résultat sera invalidé.

L'analyse dure en moyenne 5 à 7 jours. Après la collecte, le matériel est semé directement à la surface du milieu nutritif. 0,1 ml du milieu de culture est utilisé pour l'ensemencement. Il est conseillé d'utiliser le milieu Baird-Parker, sur lequel les colonies de staphylocoques sont facilement reconnaissables à leur brillance opalescente et à leurs colonies noires. En général, le choix du milieu est effectué par le technicien de laboratoire, en fonction de l'équipement du laboratoire, des objectifs de recherche, de la spécialisation et du niveau de qualification. Le rapport entre le matériel de culture et le milieu nutritif est de 1:10. Incuber ensuite dans un thermostat.

Ensuite, au bout de 2 à 3 jours, la culture est transférée sur gélose inclinée et une culture pure est isolée. Des analyses complémentaires (biochimiques et immunologiques) sont réalisées: les principales propriétés sont déterminées, la culture est identifiée, sa concentration est déterminée et, si nécessaire, sa sensibilité aux antibiotiques.

La microscopie est réalisée séparément, ce qui permet d'établir une évaluation préliminaire approximative du frottis et d'identifier l'espèce du micro-organisme sur la base de caractéristiques morphologiques et anatomiques. D'autres signes pathologiques peuvent également être détectés: signes d'inflammation, néoplasmes.

On donne à la personne uniquement le résultat final indiquant le type de micro-organisme, le degré de contamination et parfois la sensibilité aux médicaments antibactériens.

Staphylococcus aureus dans un frottis vaginal

On les détecte car ils sont des hôtes permanents de la peau et des muqueuses. Les maladies causées par les staphylocoques sont des auto-infections, c'est-à-dire qu'elles se développent lorsque les principaux paramètres du cycle biochimique humain, le contexte hormonal, la microflore, les lésions des muqueuses et la grossesse sont modifiés. Plus rarement, elles sont la conséquence d'une infection exogène (provenant de l'environnement extérieur).

Staphylococcus aureus dans un frottis du canal cervical

Ils peuvent être détectés dans le contexte d'une dysbactériose qui se développe pendant la grossesse, d'une microflore diminuée et de troubles du cycle hormonal. Le staphylocoque étant caractérisé par une grande diversité de sources d'infection et de polyorganismes, il peut facilement être transporté par le sang et provoquer une inflammation au-delà de la source principale. Souvent, le développement d'une infection staphylococcique est la conséquence d'une antibiothérapie, d'une physiothérapie ou d'interventions chirurgicales.

Facteurs de risque

Le groupe à risque comprend les personnes présentant une source pathologique d'infection. Par exemple, une infection staphylococcique peut se développer en présence de caries buccales, d'amygdales, de maladies chroniques et non guéries des voies respiratoires ou des organes génito-urinaires, de plaies purulentes et septiques, de brûlures, de lésions cutanées et muqueuses. Les cathéters, implants, greffes et prothèses présentent un risque important, car ils peuvent être colonisés par une infection staphylococcique.

Les facteurs de risque comprennent une immunité affaiblie, des troubles du système endocrinien, une dysbactériose et des maladies gastro-intestinales. Les personnes ayant récemment subi une intervention chirurgicale, après une maladie grave, une antibiothérapie ou une chimiothérapie sont également à risque.

Un groupe distinct est constitué des personnes atteintes d'immunodéficiences, du sida, d'autres maladies infectieuses et de pathologies auto-immunes. Les nouveau-nés (en raison de l'immaturité de leur microflore et de leur système immunitaire) et les femmes enceintes (en raison des changements hormonaux) sont à risque. Les femmes en travail et celles qui ont accouché, car actuellement, dans les hôpitaux et les maternités, les souches de staphylocoques contractées à l'hôpital, qui vivent dans l'environnement extérieur, ont acquis une résistance multiple et une pathogénicité accrue, ce qui représente un grave danger. Elles sont très faciles à infecter.

Le groupe à risque comprend les personnes qui ne suivent pas une routine quotidienne, ne mangent pas suffisamment et sont sujettes au stress nerveux et physique ainsi qu’au surmenage.

Un groupe spécial est représenté par les travailleurs médicaux, les biologistes et les chercheurs qui travaillent avec diverses cultures de micro-organismes, y compris le staphylocoque, sont en contact avec des fluides biologiques, des échantillons de tissus, des matières fécales et sont en contact constant avec des patients infectieux et non infectieux.

Cela inclut également les techniciens de laboratoire, les infirmiers, les aides-soignants, les employés des agences d'inspection sanitaire, les pharmaciens, les développeurs de vaccins et d'anatoxines, ainsi que leurs testeurs. Les travailleurs agricoles qui manipulent des animaux, des produits d'abattage de bovins et de volailles, qui sont également une source d'infection, sont également exposés.

Symptômes staphylocoque doré dans le frottis.

Les symptômes dépendent directement de la localisation de l'infection. Ainsi, lorsqu'une infection respiratoire se développe, la colonisation de la muqueuse buccale et du nasopharynx se produit en premier. Elle se manifeste par une inflammation, un gonflement et une hyperémie. On observe également des douleurs à la déglutition, un mal de gorge, une sensation de brûlure dans la gorge, une congestion nasale et un écoulement nasal avec sécrétion de mucus jaune-vert, selon la gravité de la pathologie.

Au fur et à mesure que le processus infectieux progresse, des signes d'intoxication se développent, la température augmente, une faiblesse apparaît, la résistance globale du corps diminue, l'immunité diminue, ce qui fait que le processus pathologique ne fait qu'empirer.

Des signes d'atteinte systémique des organes peuvent apparaître. L'infection se propage par les voies respiratoires descendantes, provoquant bronchite, pneumonie, pleurésie accompagnée d'une forte toux et d'une production abondante d'expectorations.

Lorsqu'une infection se développe dans les voies génito-urinaires et les organes reproducteurs, une irritation des muqueuses se manifeste d'abord par des démangeaisons, des brûlures et une hyperémie. Progressivement, le processus pathologique progresse: inflammation, douleur et pertes blanches à l'odeur particulière apparaissent. Des douleurs et des brûlures à la miction apparaissent. La progression de la maladie entraîne le développement d'un processus infectieux intense qui se propage au rectum, au périnée et aux organes internes.

Lorsque le processus inflammatoire est localisé sur la peau et la surface de la plaie, celle-ci s'infecte, dégage une odeur particulière et peut entraîner une augmentation de la température corporelle locale, puis locale et générale. Le foyer infectieux se propage constamment, la plaie suinte, ne cicatrise pas et s'agrandit constamment.

Avec le développement d'une infection staphylococcique dans la région intestinale, des signes d'intoxication alimentaire apparaissent: nausées, vomissements, diarrhée, indigestion, selles, perte d'appétit. Des douleurs et une inflammation du tractus gastro-intestinal apparaissent: gastrite, entérite, entérocolite, rectite. Avec la généralisation du processus inflammatoire et l'augmentation des signes d'intoxication, la température corporelle augmente, des frissons et de la fièvre apparaissent.

Premiers signes

Certains symptômes précoces sont précurseurs de la maladie. Ils se développent à mesure que la concentration de staphylocoque dans le sang augmente et apparaissent bien avant l'apparition des symptômes.

Le développement d'une infection staphylococcique s'accompagne d'une accélération du rythme cardiaque et respiratoire, de tremblements, de frissons et de fièvre. En marchant, on peut ressentir une charge accrue, une pression sur le cœur et les poumons, et un léger essoufflement. Des maux de tête, des migraines, une congestion nasale et auriculaire, et plus rarement des larmoiements, des maux de gorge et une sécheresse de la gorge, ainsi qu'une sécheresse de la peau et des muqueuses, peuvent également apparaître.

On observe souvent une sensation de fièvre, mais celle-ci reste normale une fois mesurée. La personne se fatigue rapidement, sa capacité de travail diminue fortement, et une irritation, des pleurs et une somnolence apparaissent. La concentration et la capacité de concentration peuvent diminuer.

[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]

[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]

Staphylococcus aureus dans un frottis

Staphylococcus aureus, S. aureus, est un agent pathogène fréquent responsable de maladies inflammatoires et infectieuses des organes internes chez l'homme et l'animal. Plus de 100 formes nosologiques de maladies causées par ce pathogène sont connues. La pathogénicité de Staphylococcus aureus repose sur un complexe complexe de substances toxiques et de facteurs agressifs, des enzymes produites par des micro-organismes. De plus, il a été établi que la pathogénicité du micro-organisme est due à des facteurs génétiques et à des influences environnementales.

Il convient de souligner que Staphylococcus aureus possède un tropisme multiorganique, c'est-à-dire qu'il peut être à l'origine d'un processus pathologique dans n'importe quel organe. Cela se manifeste par sa capacité à provoquer des processus purulents et inflammatoires au niveau de la peau, du tissu sous-cutané, des ganglions lymphatiques, des voies respiratoires, du système urinaire et même du système musculo-squelettique. Il est fréquemment responsable d'infections d'origine alimentaire. L'importance particulière de ce micro-organisme réside dans son rôle dans l'étiologie des infections nosocomiales. Parmi les Staphylococcus aureus, on trouve souvent des souches résistantes à la méthicilline, très résistantes à l'action des antibiotiques et des antiseptiques.

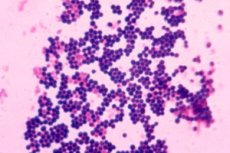

Il est facile à reconnaître sur un frottis, car il ressemble à des cocci à Gram positif, dont le diamètre varie de 0,5 à 1,5 µm, disposés par paires, en courtes chaînes ou en grappes en forme de grappe de raisin. Immobiles, ils ne forment pas de spores. Ils se développent en présence de chlorure de sodium à 10 %. Les structures de surface sont capables de synthétiser un certain nombre de toxines et d'enzymes qui jouent un rôle important dans le métabolisme des micro-organismes et déterminent leur rôle dans l'étiologie des infections à staphylocoques.

Il est également facile à reconnaître sur un frottis grâce à des caractéristiques morphologiques telles que la présence d'une paroi cellulaire, de structures membranaires, d'une capsule et d'un facteur de floculation. L'agglutinogène A, une protéine uniformément répartie dans l'épaisseur de la paroi cellulaire et liée de manière covalente au peptide glycane, joue un rôle important dans la pathogenèse. L'activité biologique de cette protéine est diversifiée et constitue un facteur défavorable pour le macroorganisme. Elle est capable de réagir avec les immunoglobulines muqueuses, formant des complexes qui s'accompagnent de lésions plaquettaires et du développement de réactions thromboemboliques. Elle constitue également un obstacle à la phagocytose active et contribue au développement d'une réaction allergique.

Staphylococcus epidermidis dans un frottis

Pendant longtemps, on a cru que le staphylocoque épidermique n'était pas pathogène. Mais des études récentes ont confirmé le contraire. Il s'agit d'un représentant de la microflore cutanée normale et peut provoquer des maladies chez certaines personnes. Cela est particulièrement vrai chez les personnes immunodéprimées, après des brûlures, des lésions cutanées ou des plaies diverses. Le développement d'une infection staphylococcique entraîne rapidement un processus inflammatoire purulent-septique, avec apparition de zones de nécrose, d'érosion, d'ulcères et de suppuration.

Sur un frottis, il est facile à reconnaître grâce à la formation de colonies pigmentées, atteignant 5 mm de diamètre. Elles forment des cocci, peuvent être isolées ou se regrouper en polycomposés ressemblant à des grappes de raisin. Elles peuvent se développer en conditions aérobies et anaérobies.

Staphylocoque hémolytique dans un frottis

Les propriétés hémolytiques du staphylocoque résident dans sa capacité à lyser le sang. Cette propriété est assurée par la synthèse de plasmacoagulase et de leucocidine, toxines bactériennes qui dégradent le sang. Cette capacité à dégrader et à coaguler le plasma constitue le critère principal et constant permettant d'identifier assez facilement les staphylocoques pathogènes.

Le principe de la réaction est que la coagulase plasmatique réagit avec le cofacteur plasmatique, formant la coagulase thrombine, qui convertit le thrombinogène en thrombine avec formation d'un caillot sanguin.

La plasmacoagulase est une enzyme facilement détruite par les enzymes protéolytiques, telles que la trypsine et la chymotrypsine, et lorsqu'elle est chauffée à une température de 100 degrés ou plus pendant 60 minutes. De fortes concentrations de coagulase entraînent une diminution de la capacité du sang à coaguler, une perturbation de l'hémodynamique et une privation d'oxygène des tissus. De plus, l'enzyme favorise la formation de barrières de fibrine autour de la cellule microbienne, réduisant ainsi l'efficacité de la phagocytose.

Actuellement, cinq types d'hémolysines sont connus, chacun possédant son propre mécanisme d'action. La toxine alpha n'est pas active contre les érythrocytes humains, mais lyse les érythrocytes de mouton, de lapin et de porc, agrège les thrombocytes et a un effet létal et dermonécrotique.

La bêta-toxine provoque la lyse des érythrocytes humains et présente un effet cytotoxique sur les fibroblastes humains.

La toxine gamma lyse les érythrocytes humains. Son effet lytique sur les leucocytes est également connu. Administrée par voie intradermique, elle est sans effet toxique. Par voie intraveineuse, elle est mortelle.

La toxine delta diffère de toutes les autres toxines par sa labilité à la chaleur, son large spectre d'activité cytotoxique, ses dommages aux érythrocytes, aux leucocytes, aux lysosomes et aux mitochondries.

La toxine Epsilon offre le domaine d’action le plus large possible, lysant tous les types de cellules sanguines.

Staphylocoque à coagulase négative dans le frottis

L'importance des staphylocoques à coagulase négative dans le développement des pathologies des organes internes est indéniable. Selon les chercheurs, ce groupe est responsable du développement de pathologies de l'appareil urogénital dans environ 13 à 14 % des cas. Ils sont responsables d'infections cutanées et de plaies, de conjonctivites, de processus inflammatoires et de septicémies chez le nouveau-né. La forme la plus grave d'infection est l'endocardite. Le nombre de ces complications a augmenté, notamment en raison de la forte prévalence de la chirurgie cardiaque pour la pose de valves artificielles et le pontage vasculaire.

Compte tenu de leurs propriétés biologiques, il convient de noter que ces micro-organismes sont des cocci d'un diamètre ne dépassant pas 5 µm, ne produisent pas de pigments et peuvent se développer en conditions aérobies et anaérobies. Ils se développent en présence de 10 % de chlorure de sodium. Ils sont capables d'hémolyse, de réduction des nitrates, possèdent de l'uréase et ne produisent pas d'ADNase. En conditions aérobies, ils sont capables de produire du lactose, du saccharose et du mannose. Ils ne sont pas capables de fermenter le mannitol et le tréhalose.

Staphylococcus epidermidis est l'un des principaux agents pathogènes cliniquement significatifs. Il provoque des septicémies, des conjonctivites, des pyodermites et des infections urinaires. Parmi les souches à coagulase négative, on trouve également de nombreux représentants d'infections nosocomiales.

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

Staphylococcus saprophyticus, saprophyte dans le frottis

Désigne les souches à coagulase négative capables de survivre en conditions aérobies et anaérobies. Elles se reproduisent activement à la surface des plaies, dans les zones cutanées endommagées, lors de brûlures graves, en présence d'un corps étranger dans les tissus mous, en présence de greffes, de prothèses et lors d'interventions invasives.

Conduisent souvent au développement d'un choc toxique. Cet effet est dû à l'action des endotoxines. Il se développe souvent lors de l'utilisation de tampons absorbants chez les femmes pendant les règles, en période post-partum, après un avortement, une fausse couche, une intervention gynécologique, ou après l'utilisation prolongée d'une contraception barrière.

Le tableau clinique se caractérise par une forte augmentation de la température, des nausées et de vives douleurs musculaires et articulaires. Plus tard, des éruptions cutanées tachetées caractéristiques apparaissent, le plus souvent généralisées. Une hypotension artérielle se développe, accompagnée d'une perte de connaissance. La mortalité atteint 25 %.

Staphylocoque fécal dans un frottis

C'est le principal agent responsable des intoxications alimentaires. Il est bien conservé dans l'environnement. La principale voie de transmission est féco-orale. Il est libéré dans l'environnement avec les selles. Il pénètre dans l'organisme par les aliments mal cuits, les mains sales ou les produits non lavés.

Le mécanisme d'action est assuré par les entérotoxines staphylococciques, des polypeptides thermostables formés lors de la reproduction de souches entérotoxinogènes, de staphylocoques présents dans les aliments, les intestins et les milieux nutritifs artificiels. Ils présentent une forte résistance à l'action des enzymes alimentaires.

L'entéropathogénicité des toxines est déterminée par leur liaison aux cellules épithéliales de l'estomac et de l'intestin, et par leur effet sur les systèmes enzymatiques de ces cellules. Ceci entraîne une augmentation du taux de formation de prostaglandines et d'histamine, ainsi qu'une augmentation de la sécrétion de liquides dans la lumière de l'estomac et de l'intestin. De plus, les toxines endommagent les membranes des cellules épithéliales, augmentant la perméabilité de la paroi intestinale à d'autres produits toxiques d'origine bactérienne.

La virulence des staphylocoques entéropathogènes fécaux est régulée par l'appareil génétique de la cellule bactérienne en réponse à des facteurs environnementaux, ce qui permet au micro-organisme de s'adapter rapidement aux conditions environnementales, ce qui permet au micro-organisme de s'adapter rapidement aux conditions changeantes lors du passage d'une microbiocénose à une autre.

Diagnostic différentiel

La détermination du rôle et de l'importance des différents représentants du genre Staphylococcus dans l'étiologie des maladies purulentes-inflammatoires humaines, malgré leur relative simplicité de détection, pose de nombreuses difficultés. En effet, le staphylocoque est un représentant de la microflore normale, présente dans divers biotopes du corps humain. Il est nécessaire de distinguer clairement le staphylocoque endogène, se développant à l'intérieur de l'organisme, du staphylocoque endogène, qui pénètre dans l'organisme à partir de l'environnement. Il est également important de comprendre quels biotopes du corps humain lui sont caractéristiques et où il représente une flore transitoire (introduite accidentellement).

Il est également important de prendre en compte la grande variabilité du micro-organisme sous l'influence de divers facteurs, dont les antibiotiques. Une grande variété de manifestations cliniques et de formes nosologiques est prise en compte. Par conséquent, il n'existe pas de schéma diagnostique universel pour l'infection staphylococcique. Il est plus facile d'examiner les milieux biologiques normalement stériles (sang, urine, liquide céphalorachidien). Dans ce cas, la détection de tout micro-organisme, ou colonie, constitue une pathologie. Le diagnostic des maladies du nez, de la gorge et des intestins, ainsi que l'étude du portage bactérien, sont les plus difficiles.

Dans sa forme la plus générale, le schéma diagnostique peut se résumer à la collecte correcte du matériel biologique et à son ensemencement bactériologique primaire sur un milieu nutritif artificiel. À ce stade, une microscopie préliminaire peut être réalisée. L'étude des caractéristiques morphologiques et cytologiques de l'échantillon permet d'obtenir certaines informations sur le micro-organisme et, au minimum, de procéder à son identification générique.

Pour obtenir des informations plus détaillées, il est nécessaire d'isoler une culture pure et de réaliser des études biochimiques, sérologiques et immunologiques complémentaires. Cela permet de déterminer non seulement le genre, mais aussi l'espèce, ainsi que l'appartenance biologique, notamment le sérotype, le biotype, le lysotype et d'autres propriétés.

[ 24 ], [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

[ 24 ], [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

Qui contacter?

Traitement staphylocoque doré dans le frottis.

L'infection staphylococcique nécessite une antibiothérapie. Ce traitement est exclusivement étiologique, c'est-à-dire qu'il vise à éliminer la cause de la maladie (la bactérie elle-même), ou plus précisément, à réduire son degré de contamination à des niveaux normaux. Différents antibiotiques sont utilisés.

Certains médecins privilégient les médicaments à large spectre, tandis que d'autres prescrivent à leurs patients des antibiotiques visant exclusivement à éliminer les infections à Gram positif, notamment les staphylocoques. Le choix est principalement déterminé par les résultats d'un test de sensibilité aux antibiotiques, qui permet de déterminer le médicament le plus efficace et de choisir sa posologie optimale.

Dans certains cas bénins, une antibiothérapie peut ne pas être nécessaire pour corriger la maladie. Il suffit parfois de normaliser la microflore. C'est le cas en cas de dysbactériose. Dans ce cas, des probiotiques et des prébiotiques sont prescrits, qui normalisent l'état de la microflore en réduisant la quantité de flore pathogène et en augmentant la concentration de représentants de la microflore normale.

Le traitement symptomatique est rarement utilisé, car il suffit généralement à éliminer l'infection et les symptômes associés disparaissent spontanément. Dans certains cas, des mesures complémentaires sont prescrites, telles que des analgésiques, des anti-inflammatoires, des antihistaminiques et des antiallergiques. Pour les affections cutanées, des traitements externes sont utilisés: pommades et crèmes. La physiothérapie, les remèdes populaires et homéopathiques peuvent être prescrits.

La vitaminothérapie n'est pas pratiquée, car les vitamines agissent comme facteurs de croissance pour les micro-organismes. L'exception concerne la vitamine C, qui doit être prise à raison de 1 000 mg/jour (double dose). Cela renforcera l'immunité, la résistance et la résistance de l'organisme aux facteurs indésirables.

Médicaments

Le traitement des maladies infectieuses doit être pris au sérieux. L'automédication est déconseillée, car elle a souvent des conséquences désastreuses. Il est nécessaire de prendre en compte de nombreux aspects avant de commencer un traitement. Seul un médecin est le plus à même de le faire.

Il est important de prendre des précautions: ne pas traiter l’infection « à l’aveugle », même en cas de tableau clinique prononcé. Il est nécessaire de réaliser une étude bactériologique, d’isoler l’agent pathogène, de sélectionner l’antibiotique le plus adapté et de déterminer la dose nécessaire pour inhiber complètement la croissance du micro-organisme.

Il est également important de terminer le traitement jusqu'au bout, même si les symptômes ont disparu. En effet, si vous arrêtez le traitement, les micro-organismes ne seront pas complètement éliminés. Les micro-organismes survivants développeront rapidement une résistance au médicament. Une nouvelle utilisation sera inefficace. De plus, une résistance à l'ensemble du groupe de médicaments et à des médicaments similaires se développera (en raison d'une réaction croisée).

Une autre précaution importante est de ne pas diminuer ou augmenter la dose soi-même. Une diminution pourrait s'avérer insuffisante: les bactéries ne seraient pas éliminées. Par conséquent, elles muteraient rapidement, acquerraient une résistance et un degré de pathogénicité plus élevé.

Certains antibiotiques peuvent également avoir des effets secondaires. L'estomac et les intestins y sont particulièrement sensibles. Gastrite, troubles dyspeptiques, troubles intestinaux et nausées peuvent survenir. Certains ont un effet négatif sur le foie; il est donc conseillé de les prendre en association avec des hépatoprotecteurs.

Vous trouverez ci-dessous des antibiotiques qui se sont avérés efficaces dans le traitement des infections à staphylocoques avec des effets secondaires minimes.

L'Amoxiclav est efficace dans le traitement des infections à staphylocoques, quelle que soit leur localisation. Il est utilisé dans le traitement des maladies des voies respiratoires, de l'appareil génito-urinaire et des intestins. Prendre 500 mg par jour pendant trois jours. Si nécessaire, répéter le traitement.

L'ampicilline est principalement prescrite pour les maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures. La dose optimale est de 50 mg/kg de poids corporel.

L'oxacilline est efficace aussi bien dans les processus inflammatoires locaux que dans les infections généralisées. C'est une mesure préventive fiable contre le sepsis. Prescrite à raison de 2 grammes toutes les 4 heures, elle est administrée par voie intraveineuse.

En cas d'affections cutanées purulentes et inflammatoires, la pommade à la lévomycétine est appliquée en externe, en couche fine sur la surface lésée. Elle est également administrée en interne, à raison d'un gramme trois fois par jour. En cas de forte généralisation du processus infectieux, la lévomycétine est administrée par voie intramusculaire, à raison d'un gramme toutes les 4 à 6 heures.

Suppositoires pour Staphylococcus aureus

Ils sont principalement utilisés pour les maladies gynécologiques, les infections urogénitales et, plus rarement, pour les dysbactérioses intestinales avec inflammation du rectum. Seul un médecin peut prescrire des suppositoires et choisir le dosage optimal, car une mauvaise utilisation présente un risque élevé de complications et de propagation de l'infection. Les suppositoires ne sont pas prescrits sans examens préalables. Leur indication est exclusivement la recherche de staphylocoques par frottis.