Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Oneiroid

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'onirisme véritable est un trouble mental, une forme d'altération de la conscience, le plus souvent d'origine organique endogène. Il se caractérise par des symptômes productifs prononcés, sous forme d'un afflux d'images scéniques saisissantes, de sensations, souvent au contenu inhabituel, semblables à des rêves fantastiques, généralement reliés par une intrigue commune, qui se déroulent dans l'espace mental subjectif du patient. Si, dans son monde fantastique et illusoire, il participe activement à ce qui se passe, son comportement est en réalité dissonant avec le contenu des pseudo-hallucinations vécues. L'écrasante majorité des patients sont des spectateurs passifs de visions, détachés des événements qui les entourent. Le patient atteint d'onirisme développé est complètement désorienté, c'est-à-dire incapable de se percevoir correctement, ni de percevoir correctement son environnement. Tout contact avec lui est alors impossible, mais après avoir quitté cet état, le patient peut raconter de manière assez cohérente les événements dont il a rêvé, bien que ce qui s'est passé ensuite dans la réalité durant cette période reste hors de sa perception.

Épidémiologie

Il n'existe pas de statistiques sur la fréquence d'apparition du syndrome oniroïde dans diverses maladies. Il est prouvé qu'il survient le plus souvent chez les patients atteints de schizophrénie catatonique paroxystique. [ 1 ] Concernant l'âge, des manifestations fragmentaires correspondant au tableau clinique du syndrome oniroïde peuvent être observées chez l'enfant. Il est vrai qu'un syndrome oniroïde complet peut être diagnostiqué avec certitude dès l'adolescence, principalement dans les états stuporeux. À un âge avancé, le syndrome oniroïde se développe rarement.

Causes oneiroid

Oniroïde fait référence aux syndromes de conscience altérée, apparaît dans le tableau clinique des psychoses d'origines diverses et n'indique pas directement la cause nosologique de la pathologie.

Il peut s'agir d'une manifestation de maladies mentales endogènes, le plus souvent la schizophrénie, et un peu moins souvent le trouble bipolaire. L'état oniroïde est inhérent à la forme catatonique de la schizophrénie; il était même auparavant considéré comme une variante de la stupeur. Dans la forme paranoïaque la plus courante, l'oniroïde s'accompagne souvent du syndrome d'automatisme mental (Kandinsky-Clerambault). Un véritable oniroïde illusoire-fantastique prolongé, évolutif par stades, s'observe principalement chez les schizophrènes. Il constitue souvent l'aboutissement d'une crise de forme catatonique ou de type furry de la maladie, suivie d'une période résiduelle. [ 2 ]

Facteurs de risque

L'oniroïde pourrait avoir une origine organique exogène. Les facteurs de risque de sa survenue sont variés. Le syndrome oniroïde est l'une des réactions exogènes typiques du cerveau (selon K. Bonhoeffer) à:

- blessures à la tête;

- intoxication accidentelle par des substances toxiques ou leur utilisation intentionnelle;

- pathologies du système nerveux central - épilepsie, tumeurs cérébrales, insuffisance cérébrovasculaire;

- collagénoses - formes sévères de lupus érythémateux, de sclérodermie, de polyarthrite rhumatoïde;

- modifications du métabolisme des neurotransmetteurs en cas de décompensation hépatique, rénale, d'insuffisance cardiovasculaire, de diabète sucré, de pellagre, d'anémie pernicieuse, de maladies infectieuses et autres maladies somatiques graves conduisant à une intoxication générale de l'organisme.

Pathogénèse

La pathogénèse du syndrome oniroïde correspond au mécanisme de développement de la maladie sous-jacente. Ce type d'altération de la conscience correspond à des symptômes psychotiques productifs. Les méthodes modernes de neuroimagerie ont établi que son apparition, en particulier dans la schizophrénie, est due à une hyperactivité du système dopaminergique mésolimbique. Une libération accrue de dopamine est associée à une faiblesse des systèmes glutamatergique et GABAergique. Cependant, tous les systèmes de neurotransmetteurs sont interconnectés et leur influence mutuelle est encore à l'étude. Le syndrome oniroïde résulte de la perturbation de mécanismes complexes d'interactions neurochimiques liés à des modifications du taux de biosynthèse des neurotransmetteurs, de leur métabolisme, de la sensibilité et de la structure des récepteurs correspondants. À ce jour, la psychopathologie de l'oniroïde reste mal comprise, tout comme sa pathogénèse. Le lien entre l'obscurcissement de la conscience oniroïde et d'autres psychoses n'a pas encore été pleinement élucidé. De nombreuses questions restent à résoudre.

Symptômes oneiroid

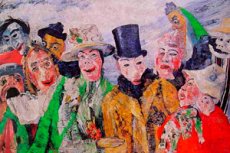

L'onirisme est un trouble qualitatif de la conscience caractérisé par un afflux de scènes oniriques et d'images visuelles au contenu fantastique, mêlées à la réalité. Le patient se sent au cœur des événements, observe les scènes oniriques se dérouler sous ses yeux, n'y prend parfois aucune part active, ressentant une certaine passivité, se sentant responsable de ce qui se passe et en étant parfois un participant actif, voire le personnage principal. Le sujet des expériences est fabuleux et irréel: sabbats de sorcières, voyages vers d'autres planètes, au paradis ou en enfer, au fond de la mer, etc. Le patient ne s'imagine même pas toujours en personne; il peut se transformer en animal, en objet inanimé, en nuage de gaz.

Les chercheurs décrivent également un syndrome oniroïde avec une composante sensorielle prédominante du trouble de la conscience, où les pseudo-hallucinations visuelles sont faiblement exprimées, voire totalement absentes. Les patients atteints de ce type de syndrome présentent des troubles tactiles, auditifs et kinesthésiques qui, associés à l'interprétation des sensations par les patients, permettent de qualifier la crise d'oniroïde. Les symptômes kinesthésiques se manifestent par des vols dans l'espace (les patients ressentent la pression d'une combinaison spatiale sur leur corps); des chutes d'escaliers (non visibles, mais ressenties) dans le monde souterrain; la sensation que l'appartement entier, ses meubles et ses proches, se déplacent vers une autre planète. Les symptômes sensoriels se manifestent par une sensation de froid ou de chaleur d'autres planètes, des mouvements d'air, la chaleur de fournaises infernales; les symptômes auditifs: les patients entendent le rugissement des moteurs d'un vaisseau spatial, le crépitement d'un feu, les paroles d'extraterrestres, le chant des oiseaux de paradis. Une réincarnation a également eu lieu; les patients ne la voient pas, mais sentent leur peau se transformer en fourrure ou en écailles, et leurs griffes, leur queue ou leurs ailes pousser.

Le trouble de la perception est de nature pseudo-hallucinatoire. Le patient est désorienté dans le temps et l'espace, ainsi que dans sa propre personnalité. Tout contact verbal avec lui est généralement impossible; les événements réels restent hors de sa zone de perception, bien que son entourage, au stade d'onirisme orienté, puisse être inclus dans l'intrigue fantastique vécue. Après avoir quitté cet état, le patient se souvient généralement de ses expériences oniriques et peut les raconter à nouveau; la mémoire des événements réels est amnésique.

L'évolution classique et progressive du syndrome oniroïde est observée chez les schizophrènes; on le qualifie même de délire schizophrénique. Selon les experts, il n'existe pas de véritable délire dans la schizophrénie. La plupart des cas d'oniroïde se caractérisent par la passivité du patient. Il est spectateur de visions fantastiques dynamiques. Extérieurement, le patient est dans un état de stupeur et ne présente ni expressions faciales expressives ni agitation motrice. Pendant longtemps, en psychiatrie, l'obscurcissement de la conscience oniroïde a été considéré comme une mélancolie avec amnésie, puis comme une variante de la stupeur catatonique. On pense qu'un patient atteint d'un syndrome oniroïde peut très rarement présenter un état d'agitation psychomotrice.

La principale manifestation de l'onirisme est l'état détaché du patient, une dépersonnalisation et une déréalisation prononcées, des visions fantastiques oniriques liées à une certaine intrigue et remplaçant la réalité.

Les stades de développement du trouble oniroïde ont été décrits par des représentants de différentes écoles psychiatriques et, en principe, il n'y a pas de différences majeures dans ces descriptions.

Les premiers signes apparaissent dans les troubles émotionnels. Il peut s'agir d'une instabilité émotionnelle, d'une dualité ou d'une modification unilatérale prononcée des réactions sensorielles, par exemple un état d'insatisfaction ou d'extase relativement stable. Des réactions émotionnelles inadéquates et ce que l'on appelle une « incontinence affective » peuvent être observées. Les modifications pathologiques de l'état émotionnel s'accompagnent de troubles somatiques et végétatifs généraux: crises de tachycardie, douleurs cardiaques ou abdominales, sueurs, perte de force, troubles du sommeil, maux de tête, voire troubles digestifs. Ces symptômes précèdent l'onirisme et peuvent être observés très longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cependant, les troubles émotionnels en eux-mêmes ne sont pas encore oniriques.

Le stade suivant est l'humeur délirante, précurseur d'un trouble de la pensée, caractérisé par une confusion, la prémonition d'une menace imminente, un sentiment de changement en soi et dans la réalité environnante. L'humeur peut présager et s'attendre à quelque chose de joyeux, de désirable et d'agréable, sur fond d'euphorie. Cette humeur peut durer plusieurs jours, se transformant progressivement en délires de mise en scène, de fausse reconnaissance, de transformation, de réincarnation. À ce stade, les premiers troubles de la parole apparaissent: ralentissement ou accélération du débit de parole, automatismes idéationnels. La phase délirante peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Le psychiatre bulgare S. Stoyanov a qualifié cette phase de dépersonnalisation/déréalisation affective-délirante.

Vient ensuite le stade de l'onirisme orienté, où une orientation partielle dans la réalité environnante a encore lieu et où le contact avec le patient est possible, mais sur fond d'un léger trouble de la conscience, des pseudo-hallucinations fantastiques ressemblant à des scènes, un délire introspectif ou manichéen s'ajoutent déjà (le patient voit des scènes du passé ou du futur, devient témoin de la lutte des anges avec des démons ou de batailles avec des créatures extraterrestres).

Les stades oniriques peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Le point culminant est un onirisme onirique, lorsque tout contact avec le patient devient impossible. Il est entièrement sous l'emprise de ses expériences oniriques, le plus souvent marquées par une intrigue inhabituelle. Malgré la vivacité des événements vécus (conspirations, soulèvements, catastrophes universelles, guerres interplanétaires), il existe presque toujours une dissonance entre le comportement réel et imaginaire du patient. L'agitation psychomotrice est extrêmement rare. Dans la plupart des cas, le patient est hébété, le visage figé et inexpressif, complètement détaché de ce qui se passe en dehors de ses expériences subjectives. Ce n'est que dans son imagination qu'il participe activement à des événements fantastiques.

Si au stade de l'oniroïde orienté le patient a une attention dispersée, mais réagit au moins d'une manière ou d'une autre aux stimuli externes, alors au stade de l'oniroïde onirique, il est impossible d'attirer son attention.

La réduction des symptômes se produit dans l'ordre inverse: l'état onirique est remplacé par un état orienté, puis seul le délire persiste, qui disparaît progressivement et le patient sort de l'état onirique. Des troubles de la mémoire, notamment une amnésie partielle, sont observés par de nombreux auteurs. Le patient ne se souvient pas des événements réels survenus pendant l'état onirique; le souvenir des expériences douloureuses est souvent préservé. De plus, l'amnésie est moins prononcée dans l'état onirique que dans le délire.

Selon la nature de l'affect, on distingue: l'oniroïde expansif, avec délire de grandeur et fantasmes mégalomanes, caractérisé par un écoulement accéléré du temps; l'oniroïde dépressif, avec une intrigue tragique, mélancolique et anxieuse, de pseudo-hallucinations, avec une impression de ralentissement du temps, parfois même d'arrêt. On distingue également l'oniroïde mixte, où l'état dépressif est remplacé par l'expansion.

Il n'est pas toujours possible de retracer l'évolution étape par étape de l'onirisme. Dans la séquence classique, il peut se développer dans le trouble bipolaire et les psychoses séniles.

Le syndrome oniroïde d'origine exogène-organique se développe assez rapidement, généralement dans la phase aiguë, évitant la longue phase prodromique et délirante. En particulier dans les cas d'intoxication aiguë et de traumatisme crânien, l'évolution du syndrome oniroïde est fulgurante; la phase culminante survient presque immédiatement, suivant approximativement le même scénario que dans la schizophrénie. Sa durée varie de quelques heures à cinq ou six jours.

Par exemple, en cas de traumatisme crânien fermé (contusions), un syndrome oniroïde apparaît dans les premiers jours suivant la blessure. Il se caractérise par une désorientation totale, tant personnelle qu'objective, du comportement de la victime, où prédomine un affect euphorique ou extatique. L'évolution est mixte: une excitation chaotique accompagnée de cris pathétiques isolés est remplacée par de courtes périodes d'immobilité externe et de mutisme. Les manifestations typiques de la dépersonnalisation sont l'autométamorphopsie et la déréalisation – des expériences d'accélération ou de décélération du cours du temps.

En cas d'intoxication alcoolique, la victime entre dans un état onirique dû au délire. Cela se traduit par une inhibition, un détachement, une absence de réaction aux tentatives de contact et un état de stupeur pouvant évoluer vers la torpeur et le coma.

Le syndrome oniroïde causé par le tabagisme ou l'inhalation de drogues (cannabinoïdes, colle Moment) se manifeste par une évolution atypique d'intoxication médicamenteuse légère. Il se manifeste par un état de stupeur, une immersion dans un monde de fantasmes délirants, souvent de nature amoureuse-érotique ou rétrospective (le patient retrouve le souvenir d'événements réels passés ayant provoqué chez lui de fortes émotions). Une expression faciale riche est caractéristique: l'expression passe de l'extase au désespoir total; le patient est envahi par des pseudo-hallucinations, visuelles et auditives, de nature effrayante. Le contact avec le monde extérieur est absent.

Des états oniroïdes peuvent parfois survenir lors de maladies infectieuses sans toxicose prononcée (paludisme, rhumatismes, etc.). Ils durent généralement plusieurs heures. Ils se manifestent par un état oniroïde orienté, avec un trouble de la conscience relativement léger. Les patients rapportent le contenu de leurs expériences après la fin de la psychose. Ils se manifestent de manière typique: images visuelles vives, expériences scéniques sur le thème des contes de fées, auxquelles les patients participent activement ou les « observent » de l'extérieur. Le comportement du patient est caractérisé par l'inhibition et un détachement partiel de l'environnement.

L'oniroïde épileptique, contrairement au syndrome schizophrène, survient également de manière soudaine. Des images oniriques fantastiques et des hallucinations verbales apparaissent sur fond de troubles affectifs prononcés: joie, horreur et colère atteignent le niveau de l'extase. La désorientation est caractéristique des épileptiques. Dans cette forme, l'altération de la conscience s'accompagne de symptômes de stupeur catatonique ou d'excitation.

L'oniroïde est une complication rare d'origine exogène, le délire est typique.

Complications et conséquences

Si l'oniroïde dans la schizophrénie ne représente qu'une partie des symptômes positifs et, comme le soulignent les experts, présente un caractère pronostique favorable, alors l'oniroïde exogène-organique indique la gravité de l'état du patient. Il s'agit essentiellement d'une complication d'un traumatisme, d'une intoxication ou d'une maladie, se développant dans les cas graves. Les conséquences dépendent de la profondeur des lésions cérébrales: le patient peut se rétablir complètement ou rester handicapé. L'oniroïde exogène-organique en soi n'est pas un marqueur pronostique.

Diagnostics oneiroid

Au stade initial, voire délirant, personne n'oserait prédire que le syndrome évoluera vers un syndrome oniroïde. Les stades d'évolution du syndrome ont été décrits rétrospectivement. Souvent, le patient a déjà reçu un diagnostic de schizophrénie, de trouble bipolaire, ou est informé, par exemple, d'un traumatisme crânien subi la veille, d'une tumeur cérébrale ou d'une consommation de drogues. Si la cause du syndrome oniroïde est inconnue, le patient doit subir un examen complet, biologique et instrumental, utilisant des analyses de laboratoire et des méthodes instrumentales. Les antécédents personnels et familiaux sont pris en compte lors du diagnostic. [ 3 ]

Le diagnostic du syndrome oniroïde repose directement sur le tableau clinique. En pratique psychiatrique, la présence visible de symptômes catatoniques est plus fréquente; les manifestations de symptômes oniroïdes ne peuvent être établies qu'après un contact, au moins partiel, avec le patient. Si le patient n'est pas joignable, le diagnostic présomptif repose sur une enquête auprès des proches.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est réalisé avec les troubles de la conscience: syndrome onirique, délire, confusion, somnolence.

Le syndrome onirique (onirisme) est un état dans lequel un individu identifie son rêve à des événements réels, car au réveil, il n'a pas l'impression de dormir. Par conséquent, le comportement du patient après son réveil est déterminé par le contenu du rêve; il continue de vivre dans la réalité rêvée. La critique de son état apparaît chez certaines personnes après un court laps de temps (heures, jours), tandis que chez d'autres, elle n'apparaît pas du tout.

Le délire se manifeste par une déréalisation prononcée et une perturbation de l'orientation objectale, tandis que l'orientation personnelle est préservée. Le cerveau du patient produit des hallucinations réelles et vives (visuelles, auditives, tactiles) et un délire sensoriel figuratif, dont le contenu correspond au comportement du patient. Les expressions faciales du patient reflètent son humeur, et l'affect de peur prédomine dans le délire, souvent accompagné d'agitation psychomotrice. Lorsqu'il tente d'établir un contact avec le patient, ce dernier ne comprend pas immédiatement l'essence de la question et répond souvent de manière inappropriée. Cependant, une conscience de soi est présente. La différence entre l'onirisme et le délire réside précisément dans la préservation de l'orientation personnelle. Bien que le comportement soit généralement différent, l'onirisme est dans l'immense majorité des cas chez les patients atteints d'onirisme, tandis que le délire présente un état d'agitation verbale et motrice, mais dans certains cas, ces conditions ne sont pas réunies. Les formes plus sévères de délire, qui se développent en cas d'évolution défavorable de la maladie sous-jacente, sont similaires à l'onirisme en l'absence de contact verbal avec le patient. Mais le comportement lui-même est sensiblement différent. Dans le délire professionnel, le patient accomplit mécaniquement et silencieusement ses actions habituelles; il ne présente pas d'hallucinations ni de délires prononcés; ses accès d'excitation sont limités spatialement et s'expriment verbalement par des mots ou des phrases séparés. Le délire muet (silencieux) se caractérise par une activité motrice incoordonnée au lit. Il s'agit généralement de mouvements de préhension ou de tremblements. Après un délire étendu et ses formes sévères, l'amnésie est toujours complète. Si le délire se limite à un seul stade, des souvenirs partiels de psychose peuvent persister.

De plus, le délire et l'oniroïde présentent plusieurs autres différences significatives. Selon le signe étiologique, les causes du délire sont souvent externes, tandis que celles de l'oniroïde sont internes. En termes de durée, les symptômes du délire s'atténuent généralement plus rapidement.

Le délire évolue par vagues: on observe des périodes de lucidité le jour, tandis que les symptômes psychopathologiques s'intensifient la nuit. Les symptômes psychopathologiques de l'onirisme ne dépendent pas du moment de la journée; son évolution est stable.

Dans le délire, le patient présente de véritables hallucinations qui surviennent au présent et se rapportent à des sujets quotidiens ou professionnels. Une perception déformée de la taille et de la forme des objets environnants (macropsie, micropsie) est typique. Le comportement du patient correspond à des expériences délirantes-hallucinatoires. Dans le délire onirique, le patient perçoit des images panoramiques fantastiques du passé ou du futur avec son œil intérieur, mais son comportement et ses expressions faciales ne correspondent pas à ces expériences.

Le tonus musculaire dans le délire n'est pas modifié, alors que dans le cas oniroïde, il correspond souvent à un trouble catatonique.

Dans un état de stupéfaction et de somnolence, le comportement des patients peut ressembler extérieurement à un oniroïde orienté; ils sont inhibés, sédentaires et il est difficile d'attirer leur attention, mais ils n'ont pas de tension affective (puisqu'il n'y a pas de symptomatologie productive) et de symptômes de trouble catatonique.

Schizophrénie et onirisme peuvent très bien coexister chez un même patient. Cette association est fréquente. Au milieu du siècle dernier, on a proposé d'introduire le terme onirophrénie, permettant ainsi de distinguer de la schizophrénie les patients souffrant d'un trouble de la conscience onirique. Mais cette proposition n'a pas été retenue. Le syndrome onirique peut également, bien que beaucoup plus rarement, se développer dans d'autres psychoses. Le diagnostic différentiel présente certaines difficultés. De plus, l'onirisme dans la schizophrénie, comme le pensent les psychiatres, reste souvent méconnu, ce qui est facilité par le comportement particulier du patient et son manque de volonté de partager ses expériences avec le médecin.

L'état de mémoire du patient permet également de différencier l'onirisme des autres troubles de la conscience. Après la sortie de l'onirisme, on observe généralement une amnésie limitée: le patient n'a aucun souvenir des événements réels, mais le souvenir des expériences pathologiques vécues pendant la crise est préservé. Le patient peut raconter ses « aventures » de manière assez cohérente et, lorsque son état s'améliore, le souvenir des événements précédant l'onirisme réapparaît. Seule la partie de la réalité que le patient n'a pas perçue, en état de détachement, disparaît de la mémoire. Chez les personnes ayant connu l'onirisme, l'amnésie est bien moins prononcée que dans des troubles de la conscience tels que le délire ou l'étourdissement.

Qui contacter?

Traitement oneiroid

Le syndrome oniroïde pouvant se développer pour diverses raisons, le traitement principal consiste à éliminer le facteur étiologique. En cas d'intoxication, une cure de désintoxication est mise en œuvre; en cas d'infections graves, elles sont traitées en priorité; le métabolisme perturbé est rétabli; en cas de blessures, de maladies cérébrovasculaires et de tumeurs, un traitement chirurgical peut s'avérer nécessaire.

Les symptômes productifs des symptômes oniroïdes et catatoniques sont soulagés par les neuroleptiques. Ces mêmes médicaments sont les principaux traitements de la schizophrénie et d'autres troubles pathopsychologiques favorisant le développement d'un trouble oniroïde. Actuellement, la préférence est donnée aux neuroleptiques de deuxième génération, ou atypiques, dont l'utilisation réduit la fréquence du syndrome parkinsonien médicamenteux, notamment à court terme, associé à un effet sur le système dopaminergique. De plus, nombre de ces atypiques sont plus puissants que les neuroleptiques typiques et permettent de soulager rapidement les symptômes productifs.

Par exemple, le Leponex (clozapine), premier antipsychotique à ne pas provoquer d'effets secondaires extrapyramidaux aigus, possède un puissant effet antidélirant et antihallucinatoire. Cependant, son utilisation entraîne souvent des troubles de l'hématopoïèse (agranulocytose, neutropénie), des convulsions et des problèmes cardiaques. Les patients ressentent une inhibition, une somnolence et une incapacité à réagir adéquatement.

L'olanzapine est très efficace pour soulager les symptômes productifs et l'agitation. Cependant, elle provoque également une forte sédation et augmente l'appétit, ce qui entraîne une prise de poids rapide. La rispéridone et l'amisulpiride sont considérés comme des médicaments à action modérée, mais leur principal effet secondaire est l'hyperprolactinémie.

Outre les neuroleptiques atypiques, des neuroleptiques traditionnels sont également utilisés. L'halopéridol et la fluphénazine ont une forte activité antipsychotique. Les principaux effets indésirables des neuroleptiques classiques sont les symptômes de la maladie de Parkinson. De plus, tous les neuroleptiques réduisent la tension artérielle, perturbent le fonctionnement cardiaque, affectent plus ou moins l'hématopoïèse, les systèmes endocrinien et hépatobiliaire, et présentent également de nombreux autres effets secondaires. Par conséquent, le choix et la posologie du médicament sont strictement individuels. Par exemple, pour les patients présentant une prédisposition initiale à la survenue de troubles endocriniens, cardiovasculaires et hématologiques, les neuroleptiques classiques (typiques) sont préférables; les patients présentant une forte probabilité de développer des troubles neurologiques se voient prescrire des neuroleptiques atypiques. Le médecin doit prendre en compte et comparer de nombreux facteurs: compatibilité avec les médicaments utilisés pour le traitement de la pathologie sous-jacente, fonctionnalité des organes excréteurs, présence de contre-indications relatives.

Pour normaliser les processus métaboliques du cerveau et améliorer son activité intégrative, des médicaments nootropes sont prescrits. Ils améliorent la nutrition cellulaire, notamment l'absorption du glucose et de l'oxygène; stimulent les processus métaboliques cellulaires; améliorent la conductivité cholinergique et la synthèse des protéines et des phospholipides. La cinnarizine, le piracétam, la cérébrolysine, l'actovegin (un antihypoxant) et la préparation à base de plantes Memoplant à base de ginkgo biloba peuvent être prescrits.

En cas de résistance aux médicaments, on a recours à l'électroconvulsivothérapie.

La prévention

La principale mesure préventive contre le développement de l'onirisme est un mode de vie sain, notamment l'absence de dépendance à l'alcool et aux drogues, ce qui réduit considérablement le risque de troubles mentaux et de traumatismes crâniens. Les personnes soucieuses de leur santé bénéficient généralement d'une bonne immunité, ce qui leur permet de mieux tolérer les maladies infectieuses, d'être moins sujettes aux troubles métaboliques et autres pathologies chroniques, d'avoir une grande résistance au stress et de consulter rapidement un médecin pour prévenir les complications. [ 4 ]

Les patients atteints de schizophrénie et de trouble bipolaire doivent suivre le régime médicamenteux et les restrictions comportementales et de style de vie recommandées par le médecin.

Prévoir

Les méthodes thérapeutiques modernes permettent d'offrir un pronostic favorable dans la plupart des cas de syndrome oniroïde d'origine exogène et organique, et de rétablir complètement la santé mentale du patient. Cependant, en général, le pronostic dépend de l'évolution et de la gravité de la maladie sous-jacente. L'oniroïde endogène disparaît généralement sans traitement; cependant, la santé mentale reste généralement altérée par la maladie sous-jacente.