Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Neuropathie nerveuse ischémique: types

Dernière revue: 08.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

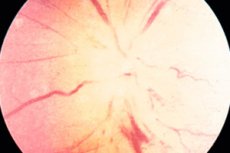

Lorsqu'on parle de neuropathie ischémique, on pense immédiatement à la pathologie du nerf optique, causée par une altération de la circulation sanguine dans l'une des sections de l'œil. Plus précisément, il s'agit même des sections du nerf optique adjacentes au globe oculaire. Les sections intra- et rétrobulbaires sont les plus sensibles aux lésions ischémiques.

Neuropathie optique ischémique

La neuropathie optique ischémique comprend deux types de pathologies qui diffèrent par la localisation de la lésion du nerf optique. La neuropathie optique ischémique antérieure est une lésion des fibres nerveuses dans la région intrabulbaire, limitée par la sclère et située à l'intérieur du globe oculaire. Il s'agit de la section la plus courte du nerf optique (seulement 0,5 mm), où se trouve son disque.

Les troubles ischémiques du disque optique (dans la forme antérieure de la pathologie, la couche rétinienne, choroïdienne ou sclérale est affectée) peuvent être détectés déjà à un stade précoce même à l'aide d'une ophtalmoscopie conventionnelle.

La neuropathie optique ischémique postérieure se caractérise par des modifications de la partie rétrobulbaire (également appelée intraorbitaire). Cette partie, d'une longueur de 2,5 à 3,5 cm, est située entre la sclère et l'ouverture orbitaire du canal optique. Malheureusement, la perturbation de l'apport sanguin aux nerfs dans cette partie au début de la pathologie n'est pas perceptible à l'ophtalmoscopie ou à la rétinographie. Seules les méthodes d'examen électrophysiologique et l'échographie Doppler des vaisseaux (carotide, artère ophtalmique et artère supratrochléaire) seront informatives.

Comme dans le premier cas, la maladie touche principalement les personnes âgées. Cependant, la fréquence de détection de cette pathologie est nettement plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Le principal symptôme spécifique de ces deux pathologies est une forte diminution de la qualité de la vision due à un spasme vasculaire, à un blocage thrombotique ou à des modifications sclérotiques. L'influence de maladies systémiques et d'hémorragies aiguës n'est pas exclue.

Cependant, les processus ischémiques peuvent survenir non seulement dans la région du nerf optique, mais aussi dans d'autres structures du système nerveux. Dans tous les cas, les neuropathies sont dues à une altération du flux sanguin dans les vaisseaux alimentant un nerf spécifique.

Neuropathie ischémique du nerf facial

Il s'agit d'une lésion de l'un des nerfs les plus jeunes de la région crânienne. Cette formation, facilement lésée, joue un rôle important dans la régulation des expressions faciales. Autrement dit, elle est responsable de l'innervation des muscles faciaux. Il est évident qu'une diminution de sa fonction entraîne l'apparition d'une grimace étrange sur le visage, incontrôlable. Une détérioration des fibres nerveuses peut également survenir en raison d'un trouble circulatoire dans l'un des vaisseaux passant près d'une branche spécifique du nerf facial.

Le nerf facial est une structure ramifiée assez complexe, dont les fibres sont entrelacées avec celles d'autres structures responsables de la sensibilité de la langue, de la salivation et du larmoiement. À proximité immédiate du noyau du nerf facial, dans les profondeurs du tronc cérébral, se trouvent également les noyaux d'autres nerfs (auditif, abducens, trijumeau). Des lésions de ces structures nerveuses sont également possibles, et les symptômes d'une lésion du nerf facial (yeux et bouche mi-clos, traits déformés, joues tombantes, etc.) peuvent alors se superposer à des symptômes tels que des altérations du goût, un strabisme, une perte auditive, une salivation excessive, un larmoiement excessif, etc.

Selon les statistiques, l'incidence de ce type de pathologie est d'environ 0,025 %. Le traitement est assez long: 21 à 30 jours, et la convalescence peut durer de 3 semaines dans les cas légers à six mois dans les cas avancés. Le pronostic dépend du degré de lésion nerveuse. Une paralysie musculaire complète donne un pronostic mitigé. Une restauration complète de la mobilité musculaire est observée chez la moitié des patients. En cas de paralysie partielle, ce chiffre atteint 85 %. Une récidive est possible chez 1 patient sur 10.

Selon le degré de lésion du nerf facial, le trouble de l'expression faciale se transforme en un masque étrange. En cas d'atonie musculaire complète, une image étrange est observée. Le processus est généralement unilatéral: une moitié du visage conserve son expression habituelle, tandis que l'autre moitié se transforme en grimace: toutes les rides du front, du contour des yeux et du triangle nasogénien disparaissent, la paupière et la commissure des lèvres s'affaissent, la fente oculaire devient anormalement large et la personne ne peut fermer complètement l'œil. La bouche légèrement ouverte entraîne des difficultés à manger, notamment en cas de liquides qui débordent.

Passons maintenant de la tête au corps. Au niveau de l'épaule, nous observons un plexus nerveux composé des nerfs spinaux thoraciques et cervicaux. En dessous (le long du bras), plusieurs branches, courtes et longues, divergent, et chacune d'elles peut être sujette à une lésion ischémique si le flux sanguin du vaisseau qui alimente le nerf est perturbé.

L'une des longues branches du plexus brachial est le nerf médian. Il longe l'artère brachiale à travers la région axillaire, puis s'étend le long du bord médial de l'humérus. À la base de l'épaule, il plonge sous le ligament de Struther, puis pénètre dans l'épaisseur du muscle rond, appelé pronateur, et débouche sur l'avant-bras. À cet endroit, le nerf ne présente pratiquement aucune branche. Elles apparaissent dans la région de l'avant-bras et de la main.

Dans l'avant-bras, le nerf passe sous les muscles responsables des mouvements de flexion des doigts. Il contrôle alors l'ensemble du groupe musculaire antérieur.

Le nerf médian pénètre dans la main par le canal du poignet, également appelé canal carpien. À cet endroit, il est responsable de l'innervation des muscles responsables du mouvement du pouce et de la sensibilité cutanée de la face palmaire des trois doigts et demi, dont le pouce, les muscles lombricaux et l'articulation du poignet.

En raison de la structure anatomique particulière du nerf médian, ses zones les plus vulnérables sont les tunnels, là où le nerf passe entre les muscles, les ligaments et les articulations, où il peut être pincé avec l'artère voisine qui l'alimente. Les syndromes tunnels comprennent: le syndrome du canal carpien, le syndrome du pronateur rond, le syndrome de la bandelette de Struther, etc.

Neuropathie ischémique du nerf médian

Il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas ici de neuropathie ischémique, mais de neuropathie ischémique par compression des nerfs médians, où l'ischémie survient suite à la compression du nerf et des vaisseaux. Cette compression peut être due à des blessures, des tumeurs, des processus inflammatoires et dégénératifs des muscles et des articulations. Le syndrome du tunnel carpien est parfois associé à des activités professionnelles et à l'exécution régulière de tâches impliquant une compression des nerfs et des vaisseaux.

Les symptômes les plus révélateurs de la pathologie sont: une douleur intense, pouvant affecter la face médiale de l’avant-bras, de la main et des trois premiers doigts, un gonflement de la zone affectée, une sensation de chaleur dans cette zone (en cas d’ischémie, une réaction inverse avec cyanose et hypothermie est souvent observée), parfois un engourdissement et des picotements dans la main et la paume. La personne ne peut pas serrer les doigts en poing, ni plier le pouce, le majeur ne se plie généralement pas non plus, et la flexion du troisième élimine certaines difficultés.

Neuropathie ischémique du nerf cubital

Le nerf cubital est une autre longue branche du plexus brachial qui peut être comprimée, tout comme les vaisseaux qui l'alimentent, entraînant une neuropathie ischémique par compression du nerf cubital. Ce nerf donne également des ramifications, uniquement à partir de l'avant-bras, mais il est responsable de l'innervation du muscle fléchisseur ulnaire, de la main, d'une partie du muscle fléchisseur profond des doigts, du muscle responsable de l'adduction du pouce, des muscles interosseux et lombricaux, des muscles du dernier doigt, de la peau des paumes et des doigts.

Avec l'artère cubitale, le nerf traverse le canal cubital (également appelé canal cubital) et le canal de Guyon au niveau du poignet, où leur compression est le plus souvent observée, ce qui s'accompagne d'une faiblesse de la main, empêchant la personne d'effectuer les mouvements habituels (prendre quelque chose en main, taper du texte, jouer au clavier, etc.). L'engourdissement est également un syndrome caractéristique de la pathologie; il est ressenti au niveau de l'auriculaire et d'une partie de l'annulaire, ainsi qu'à l'extérieur de la paume.

Une personne peut ressentir une gêne et une douleur au coude, qui irradient souvent vers le poignet et la main. Les phalanges médianes et externes des doigts sont constamment pliées, ce qui donne l'impression d'une patte griffue.

Les causes de cette pathologie sont identiques à celles de la neuropathie précédente. Il s'agit de blessures, d'inflammations, d'altérations rhumatismales, ainsi que de certains travaux et de mauvaises habitudes entraînant une compression du nerf au niveau du coude ou du poignet.

Une autre longue branche issue du plexus brachial est le nerf radial. Il longe l'arrière de l'aisselle et se situe à l'intersection du muscle grand dorsal et du tendon du triceps brachial. C'est à cet endroit que le nerf radial peut être comprimé.

Le nerf longe ensuite la gouttière humérale, s'enroule autour de l'os, où il peut également être comprimé. Une compression est également possible au niveau du coude: il longe la partie interne du pli du coude, puis descend jusqu'à la main sous forme de deux branches: superficielle et profonde.

Neuropathie radiale ischémique

Le nerf radial est responsable de l'innervation des muscles qui étendent l'avant-bras et la main, abduisent le pouce, étendent les phalanges proximales des doigts et tournent la paume vers le haut, assure la sensibilité du coude, de l'arrière de l'épaule, de l'arrière de l'avant-bras, d'une partie de la main et des 3 premiers doigts à l'exception des phalanges extrêmes (distales).

La neuropathie ischémique du nerf radial peut être causée par sa compression due à un traumatisme, une tumeur, le retrait intempestif du garrot, une flexion fréquente et régulière du bras au niveau du coude ou du poignet, ou une compression pendant le sommeil. La compression au niveau de l'aisselle survient lors de l'utilisation de béquilles ou en s'appuyant sur une jambe pliée au niveau du genou en position assise. Une compression du nerf radial au niveau du poignet est possible lors du port de menottes.

La neuropathie ischémique peut être due à des modifications inflammatoires et dégénératives des tissus de la région du nerf radial et des vaisseaux qui l'alimentent. L'ischémie peut également être la conséquence de maladies infectieuses systémiques et d'intoxications graves.

En cas de lésion nerveuse axillaire, les symptômes se manifestent par une difficulté à étendre le bras au niveau de l'avant-bras, de la main et des phalanges des doigts les plus proches de la paume. La main est fortement affaiblie. Même en levant les bras, elle reste pendante. La personne ne peut pas déplacer le pouce latéralement, ressent un engourdissement et des picotements au dos des trois premiers doigts, bien que la sensibilité des phalanges distales soit maintenue.

Si le nerf est affecté dans le canal spiralé, le réflexe du coude et l'extension du bras au niveau du coude ne sont pas altérés, tout comme la sensibilité de l'arrière de l'épaule.

Lorsque le nerf proche de l'articulation du coude est touché, la personne ressent une douleur et un engourdissement au dos de la main chaque fois que le bras est plié au niveau du coude. Dans ce cas, la sensibilité de l'avant-bras peut rester normale ou légèrement diminuée.

Les lésions nerveuses du poignet se caractérisent par deux syndromes: le syndrome de Turner (avec fractures) et le syndrome du tunnel radial (avec compression de la branche superficielle). Dans les deux cas, le dos de la main et les doigts s'engourdissent, et une sensation de brûlure et de douleur est ressentie au dos du pouce, pouvant irradier vers tout le bras.

Au niveau des membres supérieurs, on trouve plusieurs nerfs courts (nerfs longs thoracique, sous-clavier, axillaire, supra- et sous-scapulaire, etc.), ainsi que de longues branches: nerf musculo-cutané et nerf médial de l'avant-bras. Tous peuvent également être sujets à une ischémie, mais cela est beaucoup moins fréquent que pour les nerfs décrits précédemment.

Les neuropathies ischémiques des membres supérieurs ne sont plus des pathologies du vieillissement. Elles touchent davantage les jeunes et les personnes d'âge moyen, c'est-à-dire la population en âge de travailler.

Et que nous diront les nerfs des membres inférieurs, pour lesquels la neuropathie ischémique n'est pas non plus quelque chose d'inimaginable, surtout compte tenu des cas fréquents de varices et de blessures aux jambes?

Le travail des muscles des jambes est contrôlé par deux types de plexus nerveux. L'un est appelé lombaire, l'autre sacré. Plusieurs branches partent du plexus lombaire, passant par les régions ilio-sternale et inguinale, les organes génitaux et la cuisse. Le plexus lombaire comprend également les nerfs latéral et obturateur.

Toutes ces branches participent à l'innervation des muscles et de la peau du bassin et de la cuisse, et peuvent être sujettes à une ischémie plus ou moins importante, mais pas aussi souvent que les nerfs du plexus sacré.

Le plexus sacré comporte trois sections: coccygienne, génitale et sciatique. Cependant, parmi toutes les fibres nerveuses du plexus sacré, le nerf le plus volumineux, appelé sciatique car il passe dans les fesses, et ses branches, les nerfs péronier et tibial, sont les plus souvent lésées. Le nerf sciatique se divise en deux branches inégales dans la seconde moitié de la cuisse, près du creux poplité.

Le nerf sciatique traverse le bassin et, par une ouverture spéciale, ressort sur sa face postérieure, plonge sous le muscle piriforme, longe la cuisse par sa partie postérieure et se divise non loin du creux poplité. Grâce à ce nerf, nous pouvons fléchir la jambe au niveau du genou.

Le nerf sciatique peut être endommagé sur tout son trajet à la suite d'un traumatisme, d'une tumeur, d'un hématome, d'un anévrisme ou d'une compression prolongée. Mais le plus souvent, il est comprimé par le muscle piriforme, altéré par diverses pathologies de la colonne vertébrale ou par une injection intramusculaire mal administrée.

Des lésions du nerf sciatique, ainsi que d'autres structures nerveuses, sont également possibles en cas de pathologies infectieuses et inflammatoires systémiques et d'effets toxiques sur l'organisme.

Les symptômes d’une lésion du nerf sciatique comprennent une douleur lancinante le long du nerf, une limitation des mouvements du membre, un engourdissement et des picotements à l’arrière de la jambe et du pied, ainsi qu’une difficulté à plier la jambe au niveau du genou.

La neuropathie du nerf sciatique est la deuxième plus fréquente après la pathologie d'une de ses branches: le nerf péronier. Ce nerf, passant sous le genou, se bifurque à l'entrée du péroné. Ainsi, les branches profonde et superficielle deviennent le prolongement du nerf. La première longe la face externe du tibia et la face supérieure du pied, la seconde longe la partie antérolatérale du tibia avec une transition vers la partie médiale, où le nerf pénètre sous la peau et se divise en deux parties appelées nerfs cutanés intermédiaire et médial.

La partie profonde du nerf péronier est responsable de l'innervation des muscles qui étendent le pied et les orteils, et soulèvent également le bord externe du pied. La branche superficielle contrôle les muscles qui assurent la rotation et la flexion plantaire du pied, sa sensibilité, et innerve la peau entre les orteils et sur la partie inférieure du tibia.

Le plus souvent, le nerf fibulaire est touché au niveau de la tête du péroné et de son point de sortie du pied. La compression du nerf et des vaisseaux voisins dans ces zones est appelée syndrome du tunnel carpien supérieur et inférieur. Outre la compression, le port de chaussures trop serrées et l'immobilisation prolongée du membre, les blessures, les infections systémiques et les intoxications, la maladie peut être due à des modifications des tissus musculaires et articulaires dues à des pathologies de la colonne vertébrale. Plus rarement, la maladie est causée par des tumeurs, des pathologies du tissu conjonctif ou des troubles métaboliques.

Neuropathie du nerf péronier

Cependant, les troubles vasculaires (par exemple, les varices ou la thrombose vasculaire) et la compression sont considérés comme les causes les plus fréquentes du développement d'une neuropathie ischémique ou ischémique par compression du nerf péronier.

En raison de la nature ischémique et compressive de la pathologie, les symptômes apparaissent progressivement et leur intensité augmente avec le temps. La lésion du nerf péronier au niveau de sa ramification sous le genou se caractérise par des problèmes d'extension du pied et des orteils. Le pied reste courbé vers le bas, ce qui rend la marche difficile. La personne doit lever fortement les jambes pour ne pas toucher le sol avec les orteils (allure de coq ou de cheval). Le patient peut également ressentir des douleurs à la partie externe du tibia ou du pied.

Si la branche profonde du nerf péronier est atteinte par une lésion ischémique, le pied tombant est moins prononcé, mais des difficultés d'extension et de mouvement des orteils persistent. On observe une diminution de la sensibilité du dos du pied et de l'espace entre les deux premiers orteils. Si la maladie persiste longtemps, on peut observer un affaissement des espaces interosseux sur le dos du pied.

En cas de neuropathie de la branche superficielle du nerf péronier, on observe une diminution de la sensibilité des faces latérales de la jambe et de la région médiale du dos du pied. Le patient peut ressentir des douleurs à ces mêmes endroits. La flexion des doigts n'est pas altérée, mais la rotation du pied est quelque peu affaiblie.

Neuropathie ischémique du nerf tibial

Le nerf tibial traverse le centre du creux poplité, entre les chefs médial et latéral du muscle gastrocnémien, puis entre les muscles fléchisseurs des doigts et plonge dans la lumière de la fourche de la cheville. De là, il pénètre dans le canal tarsien, où il est solidement fixé à l'une des artères tibiales par le tendon fléchisseur. C'est dans ce canal que se produit le plus souvent la compression du nerf.

Le nerf tibial contrôle le mouvement et la sensibilité de la peau et des muscles responsables de la flexion du pied et de la partie inférieure de la jambe, de la flexion vers l'intérieur du pied, de divers mouvements des orteils et de l'extension des phalanges distales.

En plus de la compression dans la région tarsienne, la neuropathie ischémique du nerf tibial peut être causée par des blessures (souvent de telles blessures sont subies par les athlètes), des déformations du pied, un séjour prolongé dans une position inconfortable, des maladies de l'articulation du genou et de la cheville, des processus tumoraux, des troubles métaboliques, des pathologies vasculaires (par exemple, une vascularite, dans laquelle se produisent une inflammation et une destruction des parois vasculaires).

Si le nerf tibial est touché sous le genou, le tableau clinique de la pathologie implique une altération de la flexion du pied vers le bas (dans le cas d'une pathologie péronière, la situation est inverse, bien que dans les deux cas, la personne ne puisse pas se tenir sur la pointe des pieds). Lors du mouvement, la personne appuie sur le talon, évitant ainsi de s'appuyer sur les orteils. Le groupe musculaire postérieur de la jambe et du pied s'atrophie progressivement et le pied prend l'aspect d'une patte griffue (une situation identique est observée dans la neuropathie du nerf cubital).

Une altération de la sensibilité est observée à l'arrière du tibia et sur le tiers inférieur de sa partie antérieure, au niveau de la plante du pied. La sensibilité est réduite sur toute la surface des trois premiers doigts et sur le dos du cinquième doigt. Le quatrième doigt est partiellement affecté, car il est innervé par des nerfs différents.

Si la neuropathie est de nature traumatique, au contraire, la sensibilité peut devenir excessivement élevée et la peau peut gonfler.

La compression du nerf et des vaisseaux qui l'alimentent dans le canal tarsien se manifeste par une douleur brûlante et perçante au niveau de la plante du pied, irradiant jusqu'au muscle du mollet. La douleur s'intensifie lors de la course et de la marche, ainsi que si le patient reste debout longtemps. Une sensibilité accrue, d'origine pathologique, est observée des deux côtés du pied. Avec le temps, le pied s'aplatit et les orteils se plient légèrement vers l'intérieur. En tapotant avec un marteau au niveau du tendon d'Achille, le patient ressentira une douleur à cet endroit.

Une lésion du nerf médial de la plante du pied se manifeste par une douleur sur le bord interne du pied et dans la région dorsale des trois premiers orteils. Une percussion au niveau de l'os naviculaire provoque une vive douleur lancinante au niveau du gros orteil.

La compression du nerf dans le canal tarsien et la lésion de la branche médiale du nerf tibial sont fréquentes chez les personnes très actives, les athlètes et les touristes. Elles sont le plus souvent provoquées par une marche ou une course prolongée.

La lésion des branches du nerf tibial au niveau des doigts est fréquente chez les personnes en surpoids qui aiment les talons. Cette pathologie est donc plus fréquente chez les femmes. Elle se caractérise par un syndrome douloureux qui débute au niveau de la voûte plantaire. La douleur est ressentie à la base du pied et pénètre également dans les 2 à 4 premiers doigts, s'intensifiant en position debout ou à la marche.

Les lésions des branches du nerf tibial au niveau du talon, causées par une marche prolongée sans chaussures ou avec des semelles fines, ainsi que par un atterrissage sur le talon lors d'un saut, se manifestent par des douleurs et une forte diminution de la sensibilité dans cette zone. Cependant, les patients se plaignent parfois de sensations désagréables au niveau du talon (picotements, chatouillements, etc.) ou d'une sensibilité accrue au toucher (toucher les tissus est douloureux). Par crainte de ces symptômes, la personne essaie de marcher sans appuyer sur le talon.

Il faut savoir que notre corps est entouré d'un vaste réseau de nerfs et de vaisseaux qui s'entrecroisent. Une perturbation de la circulation sanguine, quelle que soit la partie du corps, peut facilement entraîner des lésions nerveuses, c'est-à-dire le développement d'une neuropathie ischémique. Bien que les causes de ces troubles puissent être très diverses, les conséquences des lésions nerveuses affectent toujours la qualité de vie du patient, limitant ses mouvements, sa capacité de travail et parfois sa communication, affectant ainsi son état psycho-émotionnel.