Expert médical de l'article

Nouvelles publications

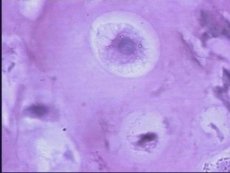

Modélisation expérimentale de l'arthrose chez l'animal

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

KRN Pritzker (1994) a défini un modèle animal expérimental de toute maladie comme « un groupe homogène d'animaux présentant un processus biologique héréditaire, acquis naturellement ou induit expérimentalement, soumis à des investigations scientifiques, similaire sur un ou plusieurs points à la maladie humaine ». Les modèles animaux d'arthrose sont utiles pour étudier l'évolution des modifications structurelles des tissus articulaires, déterminer comment divers facteurs de risque initient ou favorisent ces modifications, et évaluer les mesures thérapeutiques. Il est important de rappeler que l'arthrose n'est pas une maladie d'un seul tissu, le cartilage articulaire, mais de tous les tissus de l'articulation touchée, y compris l'os sous-chondral, la membrane synoviale, les ménisques, les ligaments, les muscles périarticulaires et les nerfs afférents dont les terminaisons sont situées à l'extérieur et à l'intérieur de la capsule articulaire. Les études sur les agents pharmacologiques chez l'animal se concentrent principalement sur leurs effets sur le cartilage articulaire. Il est impossible d'évaluer le principal symptôme de l'arthrose chez l'homme – la douleur articulaire – dans des modèles expérimentaux. Dans le même temps, lors de la modélisation de l'arthrose chez les animaux, un certain nombre de facteurs importants contribuant au développement et à la progression de l'arthrose ne sont pas pris en compte (par exemple, la position verticale du corps humain, la faiblesse des muscles périarticulaires, etc.).

Bien entendu, le modèle le plus représentatif de la maladie est celui qui présente la plus grande similitude avec les modifications de l'arthrose humaine. Les modèles animaux d'arthrose présentent un intérêt majeur pour l'étude de l'efficacité des médicaments modificateurs de la maladie (DMOAD). Bien que plusieurs médicaments de ce groupe préviennent le développement ou ralentissent la progression de l'arthrose induite expérimentalement ou spontanée chez l'animal, tous se sont révélés inefficaces lors de l'étude de leurs effets chez l'homme.

Modèles animaux d'arthrose

Mécanisme de modélisation |

Espèces animales |

Facteur/agent inducteur |

Source |

Arthrose spontanée |

Cochons d'Inde |

Âge/surpoids |

Bendele AM et al., 1989 |

Souris STR/ORT, STR/INS |

Prédisposition génétique |

Das-Gupta EP et al., 1993 Dunham J. et al., 1989 Dunham J. et al., 1990 |

|

Souris noires C57 |

Prédisposition génétique |

Okabe T., 1989 Stabescy R. et al., 1993 Takahama A.. 1990 van der Kraan PM et al., 1990 |

|

Souris |

Mutation du collagène II |

Garofalo S. et al., 1991 |

|

Souris |

Mutation du collagène IX |

Nakata K. et al., 1993 |

|

Chiens |

Dysplasie de la hanche |

Smale G. et al., 1995 |

|

Primates |

Prédisposition génétique |

Alexander CJ, 1994 Carlson CS et al., 1994 Chateauvert JM et al., 1990 |

|

Arthrose d'origine chimique |

Poulets |

Iodoacétate premium* |

Kalbhen DA, 1987 |

Lapins |

Papaïne premium |

Marcelon G. et al., 1976 Coulais Y. et al., 1983 Coulais Y. et al., 1984 |

|

Cochons d'Inde |

Papaïne premium |

Tanaka H. et al., 1992 |

|

Chiens |

Chymopapaïne vs. |

Leipold HR et al., 1989 |

|

Souris |

Papaïne premium |

Van der Kraan PM et al., 1989 |

|

Souris |

Collagénase premium |

Van der Kraan PM et al., 1989 |

|

Souris |

TFR-R contre |

Van den Berg WB. 1995 |

|

Lapins |

Solution hypertonique de NaCl |

Vasilev V. et al.. 1992 |

|

Arthrose d'origine physique (chirurgicale) |

Chiens |

Section du ligament croisé antérieur (unilatérale) |

Marshall JL et al., 1971 Brandt KD, 1994 |

Chiens |

Section du ligament croisé antérieur (bilatérale) |

Marshall KW Chan AD, 1996 |

|

Lapins |

Section du ligament croisé antérieur |

Christensen SB, 1983 VignonE. et coll., 1991 |

|

Mouton |

Méniscectomie |

Ghosh P. et al., 1993 |

|

Lapins |

Méniscectomie |

FamA.G. et al., 1995 Moskowitz RW, Goldberg VM, 1987 |

|

Cochons d'Inde |

Méniscectomie |

Bendele AM, 1987 |

|

Cochons d'Inde |

Myectomie |

Arsever C.L, Bole G.G., 1986 Layton M.W. et al., 1987 Dedrick DK et al., 1991 |

|

Lapins |

Contusion de la rotule |

Oegema TRJ, et al., 1993 Mazières B. et al., 1990 |

|

Lapins |

Immobilisation |

Langenskiold A. et al., 1979 Videman T., 1982 |

|

Chiens |

Immobilisation |

Howell DS et al., 1992 Ratcliffe A. et al., 1994 Palmoski M., Brandt KD, 1981 |

|

Chiens |

Dénervation suivie d'une section du ligament croisé antérieur |

VilenskyJA et al., 1994 |

* intra-articulaire - intra-articulaire.

Les modèles d'arthrose induits physiquement et chimiquement sont actuellement très répandus, mais ils reflètent les processus observés dans l'arthrose secondaire chez l'homme plutôt que dans l'arthrose idiopathique. Une alternative à ces modèles est l'arthrose spontanée chez les primates bipèdes et les quadrupèdes.

Certains auteurs sont assez sceptiques quant à la modélisation de l'arthrose chez les animaux en général. Ainsi, selon MEJ Billingham (1998), l'utilisation de modèles pour la découverte de médicaments modificateurs de l'arthrose est « …un pari risqué ».

Modèles d'arthrose spontanée

Presque toutes les souches de souris consanguines développent une arthrose de gravité et de localisation variables. L'incidence la plus élevée d'arthrose et l'évolution la plus sévère de la maladie sont observées chez les souris des souches STR/ORT et STR/INS. Chez les souris STR/ORT, la maladie est plus fréquente et plus grave chez les mâles que chez les femelles. Les lésions primaires du cartilage articulaire se développent dans la partie médiale de la plaque tibiale. On supposait que l'apparition des modifications cartilagineuses était précédée d'un déplacement de la rotule. Cependant, RG Evans et al. (1994), C. Collins et al. (1994) ont constaté que chez toutes les souris de cette souche, les lésions cartilagineuses se développent vers 11 mois, mais que toutes ne présentaient pas de déplacement de la rotule. Les mêmes auteurs ont constaté que les modifications du cartilage articulaire chez les souris STR/ORT sont souvent précédées d'une métaplasie chondrocytaire-ostéoblastique des cellules tendineuses et ligamentaires autour des articulations du genou affectées, indiquant que ces modifications jouent un rôle primordial dans la pathogenèse de l'arthrose dans ce modèle. Il est possible que la calcification initiale des ligaments et des tendons modifie la contrainte mécanique sur les structures intra-articulaires et que les modifications ultérieures du cartilage articulaire reflètent une tentative de maintenir une charge articulaire normale. Contrairement aux modèles de cobaye et de macaque, chez lesquels la dégénérescence du cartilage est précédée de modifications de l'os sous-chondral, la sclérose sous-chondrale apparaît plus tardivement chez les souris STR/ORT et STR/INS.

L'avantage de ce modèle d'ostéoarthrose réside dans la petite taille des animaux, qui nécessite une consommation minimale de l'agent pharmacologique testé. Cependant, cette petite taille constitue également un inconvénient, car l'analyse biochimique et pathohistologique du cartilage chez la souris est difficile.

Les études de A.M. Bendele, J.E. Hulman (1988), A.M. Bendel et al. (1989) et S.C.R. Meacock et al. (1990) consacrées à l'étude de l'évolution naturelle de l'arthrose spontanée chez le cobaye ont stimulé l'intérêt pour ce modèle de la maladie. Dès l'âge de 13 mois, tous les cobayes mâles Dunkin Hurtley développent une dégénérescence du cartilage articulaire. Des changements similaires apparaissent un peu plus tard et sont plus légers chez les femelles. À l'âge d'un an, une perte complète du cartilage articulaire est observée dans la région du condyle médial du fémur et de la plaque tibiale. Une augmentation du poids corporel des cobayes Dunkin Hurtley aggrave l'évolution de la maladie, tandis qu'une diminution du poids corporel à 900 g ou moins améliore l'évolution de l'arthrose. Dès l'âge de 8 semaines, des modifications de l'os sous-chondral sont déjà détectées dans ce modèle, ce qui signifie que ces dernières précèdent les lésions cartilagineuses. Les modifications des ligaments croisés des articulations du genou peuvent accélérer le remodelage osseux.

L'arthrose spontanée se développe chez les macaques rhésus et cynomolgus. Un avantage majeur des primates par rapport aux autres animaux utilisés pour créer un modèle expérimental d'arthrose est leur bipédie. La maladie se développe chez les individus d'âge moyen ou avancé. Les premières observations histologiques montrent un épaississement de l'os sous-chondral suivi d'un effilochage du cartilage articulaire au niveau de la plaque médiale du tibia. Plus tard, la plaque latérale est également impliquée dans le processus. Il est à noter que la dégénérescence du cartilage articulaire ne commence à se développer qu'une fois que l'épaisseur de l'os sous-chondral atteint 400 μm. La prévalence et la gravité de l'arthrose chez les macaques augmentent avec l'âge, mais ces indicateurs ne sont pas affectés par le sexe et le poids corporel. À ce jour, les modèles primates d'arthrose n'ont pas été utilisés pour étudier l'efficacité des DMOAD.

Modèles d'arthrose induite physiquement (chirurgicalement)

Les modèles d'arthrose basés sur une laxité du genou induite chirurgicalement, modifiant les contraintes mécaniques sur l'articulation du genou, sont le plus souvent utilisés chez le chien et le lapin. Le modèle le plus répandu est celui avec section du ligament croisé chez le chien. Les modèles chirurgicaux d'arthrose chez le lapin impliquent la section des ligaments croisés avec ou sans excision des ligaments médial et collatéral, une méniscectomie totale ou partielle et une déchirure chirurgicale des ménisques. Des modèles chirurgicaux d'arthrose chez le cobaye ont été décrits, impliquant la section des ligaments croisé et collatéral et une méniscectomie partielle. La méniscectomie partielle chez le cobaye entraîne la formation d'ostéophytes en deux semaines et une dégénérescence excessive du cartilage articulaire en six semaines.

Jusqu'à récemment, le modèle canin d'arthrose suivant une section du ligament croisé antérieur était considéré avec scepticisme en raison de l'absence d'ulcération du cartilage et de la progression marquée de la maladie observée dans l'arthrose humaine. J.L. Marshall et S.-E. Olsson (1971) ont constaté que les modifications tissulaires des articulations du genou chez le chien deux ans après la chirurgie étaient pratiquement identiques à celles enregistrées immédiatement après la chirurgie. Les auteurs ont suggéré que des facteurs mécaniques (par exemple, la fibrose de la capsule articulaire et la formation d'ostéophytes) stabilisent l'articulation du genou relâchée après l'opération et préviennent la progression de la destruction du cartilage articulaire. Il a également été suggéré que ce modèle soit considéré comme un modèle de lésion et de réparation du cartilage, plutôt que comme un modèle d'arthrose. Cependant, les résultats des études menées par KD Brandt et al. (1991), qui ont étudié la dynamique des modifications tissulaires des articulations du genou déstabilisées par l'intersection des ligaments croisés antérieurs sur une période plus longue, ont réfuté les hypothèses des auteurs précédents.

SA McDevitt et al. (1973, 1977) ont constaté que, dès les premiers jours suivant la section du ligament croisé, la synthèse de protéoglycanes par les chondrocytes du cartilage articulaire augmente. 64 semaines après l'induction chirurgicale de l'instabilité du genou, l'épaisseur du cartilage articulaire était supérieure à la normale, bien que les modifications biochimiques, métaboliques et histologiques correspondent à celles observées dans l'arthrose. Cet épaississement du cartilage était associé à une synthèse accrue de protéoglycanes et à leur concentration élevée dans le cartilage articulaire. Par imagerie par résonance magnétique (IRM), ME Adams et KD Brandt (1991) ont montré qu'après la section du ligament croisé, l'hypertrophie cartilagineuse se maintient pendant 36 mois, puis une perte progressive de cartilage se produit, de sorte qu'après 45 mois, la plupart des surfaces articulaires sont dépourvues de cartilage. L'examen morphologique du cartilage 54 mois après l'intervention a confirmé les résultats de l'IRM. Ainsi, ME Adams et KD Brandt (1991) ont démontré que l’instabilité des articulations du grasset induite chirurgicalement chez le chien peut être considérée comme un modèle d’arthrose.

Le phénomène de réparation hypertrophique du cartilage articulaire est bien illustré par le modèle d'arthrose canine décrit ci-dessus. Cependant, il est connu que ce phénomène ne lui est pas propre. L'hypertrophie du cartilage articulaire, de nature réparatrice, a été décrite pour la première fois chez des patients atteints d'arthrose par EGL Bywaters (1937), puis par L.C. Johnson. On la retrouve également dans d'autres modèles d'arthrose: chez le lapin après méniscectomie partielle (Vignon E. et al., 1983), et chez le macaque rhésus, l'hypertrophie cartilagineuse se développe spontanément.

Les descriptions modernes de la pathogénèse se concentrent principalement sur la « perte » progressive du cartilage, mais les auteurs négligent souvent son épaississement et l'augmentation de la synthèse de protéoglycanes, qui correspond à la phase homéostatique de l'arthrose stabilisée. Durant cette phase, la réparation du cartilage compense sa perte et permet de maintenir l'articulation fonctionnelle pendant longtemps. Cependant, le tissu réparateur ne supporte souvent pas la charge mécanique qui lui est imposée de la même manière que le cartilage articulaire sain, ce qui entraîne l'incapacité des chondrocytes à maintenir la composition normale de la matrice et une diminution de la synthèse de protéoglycanes. Le stade final de l'arthrose se développe.

L'étude de l'arthropathie de Charcot a conduit au développement d'une méthode d'accélération neurogène de la modélisation de l'arthrose induite chirurgicalement. L'arthropathie de Charcot se caractérise par une destruction articulaire sévère, des « souris » articulaires, un épanchement articulaire, une instabilité ligamentaire et la formation de nouveau tissu osseux et cartilagineux au sein de l'articulation. Le concept général de la pathogénèse de l'arthropathie de Charcot (neurogène) est l'interruption des signaux sensoriels des propriocepteurs et nocicepteurs des membres vers le système nerveux central (SNC). Pour accélérer la progression de l'arthrose induite par la section des ligaments croisés antérieurs chez le chien, une ganglionectomie ou excision du nerf innervant l'articulation est réalisée avant l'intervention, ce qui entraîne l'apparition d'érosions cartilagineuses dès la première semaine postopératoire. Il est intéressant de noter que la nouvelle diacéréine DMOAD s'est avérée efficace dans un modèle d'arthrose à progression lente (neurologiquement intact), mais inefficace dans l'arthrose expérimentale à accélération neurogène.

En conclusion, il convient de noter qu'il est impossible d'évaluer pleinement l'identité du modèle expérimental d'arthrose et de l'arthrose chez l'homme, l'étiologie et les mécanismes précis de la pathogenèse de la maladie n'ayant pas encore été élucidés. Comme indiqué précédemment, l'objectif principal de l'utilisation de modèles expérimentaux d'arthrose chez l'animal est d'évaluer l'efficacité de nouveaux médicaments, principalement ceux du groupe des « modificateurs de la maladie ». Il est également impossible de déterminer dans quelle mesure les résultats d'un traitement animal coïncideront avec ceux d'un agent pharmacologique expérimental chez l'homme. NS Doherty et al. (1998) ont souligné les différences significatives entre les espèces animales utilisées pour modéliser l'arthrose, en termes de développement pathologique différent, de médiateurs, de récepteurs et d'enzymes variés, ce qui conduit à une extrapolation objective de l'activité thérapeutique des nouveaux médicaments utilisés chez l'animal à l'homme. La grande efficacité des AINS dans la modélisation de l'arthrite inflammatoire chez les rongeurs en est un exemple. Cela a conduit à une réévaluation de l’efficacité des AINS chez l’homme, chez qui les prostaglandines ne jouent pas le rôle fondamental dans la pathogenèse de la maladie qu’elles jouent chez les rongeurs, et l’efficacité clinique des AINS se limite au traitement des symptômes plutôt qu’à la modification de la maladie.

Parallèlement, la sous-estimation de nouveaux agents pharmacologiques lors de l'étude de leur efficacité sur des modèles animaux peut conduire à la perte d'agents thérapeutiques potentiellement efficaces chez l'homme. Par exemple, les sels d'or, la pénicillamine, la chloroquine et la sulfasalazine, qui présentent un certain effet dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, sont totalement inefficaces chez les animaux utilisés pour le criblage de médicaments antirhumatismaux.

Français La différence de réponse au traitement DMOAD entre un modèle animal d'arthrose et un patient atteint d'arthrose dépend en grande partie de la collagénase, une enzyme que l'on pense activement impliquée dans la pathogénèse de l'arthrose. Des inhibiteurs de la collagénase interstitielle (collagénase-1 ou métalloprotéinase matricielle (MMP)-1) sont souvent trouvés chez les rongeurs atteints d'arthrose modèle, mais un homologue de la collagénase-1 humaine n'a pas été trouvé chez les rongeurs et pourrait ne pas exister. Par conséquent, les inhibiteurs spécifiques de la collagénase-1 humaine ne montreront pas d'efficacité thérapeutique chez les rongeurs atteints d'arthrose expérimentale. La plupart des inhibiteurs de MMP créés à ce jour sont non sélectifs et inhibent donc la collagénase-3 (MMP-13), qui est impliquée dans la pathogénèse de l'arthrose expérimentale chez les rongeurs. De plus, comme le montrent les études de NRA Beeley et al. (1994), JMP Freije et al. (1994) ont montré que la collagénase-3 humaine est exprimée dans le cartilage articulaire des patients souffrant d'arthrose et peut jouer un rôle dans la pathogenèse de la maladie.

On peut supposer que ces médiateurs, récepteurs ou enzymes jouent un rôle similaire dans la pathogenèse de l'arthrose modélisée chez un animal donné et chez l'homme. Par exemple, la capacité chimiotactique du leucotriène B4 est considérée comme identique chez l'homme, la souris et le lapin, mais l'activité des antagonistes de cette substance biologiquement active diffère d'un facteur 1 000 entre les espèces animales. Afin d'éviter de telles imprécisions expérimentales, il est nécessaire de créer des méthodes permettant d'étudier la pharmacodynamique in vivo. Par exemple, il est possible d'étudier l'effet de toute substance sur l'activité d'enzymes ou de médiateurs exogènes chez l'homme. Cette technique a été utilisée par V. Ganu et al. (1994) pour évaluer l'activité des inhibiteurs de MMP en déterminant la capacité des médicaments à inhiber la libération de protéoglycanes du cartilage articulaire après injection de stromélésine humaine dans l'articulation du genou d'un lapin.

Bien que les résultats obtenus dans le modèle expérimental d'arthrose puissent conduire à une évaluation erronée des DMOAD potentiels, les modèles animaux d'arthrose jouent un rôle important en recherche fondamentale. Une décision définitive sur l'efficacité des agents pharmacologiques dans le traitement des maladies humaines ne peut être prise qu'après la réalisation d'essais cliniques de phase III chez l'homme.

[

[