Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Méningite sans fièvre: symptômes, traitement

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La température lors d'un processus inflammatoire, notamment lors d'une méningite, est une réaction typique qui permet de détecter le problème à temps, de prendre des mesures et de prévenir l'apparition de complications. Cependant, dans de rares cas, la méningite se développe sans température, ce qui complique considérablement le diagnostic et peut indiquer des troubles du système immunitaire. Les caractéristiques de ce phénomène méritent d'être examinées plus en détail.

Est-il possible d’avoir une méningite sans fièvre?

Toutes les pathologies infectieuses et inflammatoires sont potentiellement dangereuses, et plus encore les infections cérébrales. La méningite, quelle que soit son origine, représente un danger considérable pour la santé et la vie du patient. Il est donc primordial de détecter la maladie à temps et de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement. Malheureusement, dans certains cas, le tableau clinique est atypique et les symptômes sont effacés. Il arrive même que la méningite survienne sans fièvre.

Les experts expliquent: normalement, un processus infectieux devrait s'accompagner d'une augmentation de la température, car grâce à cette réaction, l'organisme combat la maladie. En revanche, la situation inverse, lorsqu'une infection et une inflammation sont présentes et que la température se situe entre 36,6 et 36,9 °C, peut indiquer une altération du mécanisme de protection immunitaire et de thermorégulation, et ce pour plusieurs raisons.

Épidémiologie

On estime que plus de 1,2 million de cas de méningite bactérienne surviennent chaque année dans le monde. Les symptômes les plus courants sont la fièvre et les maux de tête, bien que le nombre de cas atypiques ait considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

La méningite sans fièvre est plus fréquente chez les personnes âgées, bien que son développement ne soit pas exclu chez les enfants: environ une inflammation des méninges infantile sur cinq est mortelle. Les nourrissons de moins d'un an constituent la zone à risque la plus élevée.

Causes méningite sans fièvre

La température corporelle est un marqueur, ou un indicateur complexe, reflétant tous les processus thermiques se produisant dans le corps. Cet indicateur est constant s'il existe un équilibre entre production et perte de chaleur. La thermorégulation est directement contrôlée par le système nerveux, grâce à des récepteurs de température et à un régulateur neuroendocrinien: l'hypothalamus.

Lors de l'apparition de processus infectieux et inflammatoires, on observe une augmentation de la température supérieure à 37 °C. L'absence d'augmentation peut s'expliquer par plusieurs raisons:

- Statut immunitaire. Il est normal que toute réaction inflammatoire s'accompagne de la production d'anticorps et d'une augmentation de la température. En cas de déficit immunitaire évident, ce processus peut être perturbé. [ 1 ]

- Type d'infection. On connaît aujourd'hui des centaines de milliers de virus et de bactéries différents, chacun présentant des degrés de virulence variables. Le système immunitaire humain ne réagit pas toujours de la même manière à un agent pathogène particulier. Il peut considérer un « étranger » comme dangereux et réagir rapidement à son invasion (notamment par une réaction thermique), tandis que face à un autre agent pathogène, la réaction peut être très faible.

- Prise régulière de médicaments. La prise régulière ou fréquente d'anti-inflammatoires non stéroïdiens peut entraîner une inhibition de la synthèse des prostaglandines et de la cyclooxygénase, composants impliqués dans le mécanisme de l'inflammation et de l'augmentation de la température. [ 2 ]

- Chimiothérapie. Si une personne a récemment subi une chimiothérapie pour des pathologies oncologiques, son système immunitaire peut être fortement affaibli. Par conséquent, l'infection se propage rapidement et les symptômes deviennent invisibles. [ 3 ]

Facteurs de risque

Des processus biologiques et chimiques internes anormaux peuvent être observés chez les patients atteints d'immunodéficience, de cancer et de pathologies chroniques complexes. Ces troubles peuvent entraîner une défaillance de la réponse immunitaire ou du métabolisme, et ainsi perturber la formation d'une réponse inflammatoire dans l'organisme.

La méningite asymptomatique se développe souvent chez les patients âgés, ce qui s'explique par la prédominance des processus métaboliques sur la formation et la synthèse des substances. On a constaté qu'avec l'âge, la production de composants pro-inflammatoires est significativement réduite. De plus, les patients âgés sont souvent incapables de provoquer une forte réponse inflammatoire à l'infection ou à la maladie, car leur température n'atteint pas la plage de températures traditionnellement considérée comme celle de la fièvre. [ 4 ]

Dans de rares cas, la méningite sans fièvre est associée à une anomalie congénitale de l'hypophyse. Ainsi, certaines personnes présentent un défaut de développement correspondant, parfois dû à une infection intra-utérine.

Pathogénèse

La méningite sans fièvre constitue une anomalie spécifique. Les principaux centres de thermorégulation, qui coordonnent tous les processus associés au maintien ou à l'augmentation de la température pendant la méningite, sont situés dans l'hypothalamus. [ 5 ] De plus, les glandes endocrines, notamment les glandes surrénales et la thyroïde, interviennent également dans ce mécanisme.

Parmi les facteurs étiologiques qui provoquent une augmentation de la température dans la méningite, les plus courants sont les bactéries et les virus, leurs produits de décomposition, ainsi que les composants qui agissent comme « cibles » de la phagocytose et de la pinocytose.

Les pyrogènes sont des substances qui déclenchent une réaction thermique. Ils peuvent être exogènes (microbiens, non microbiens) ou endogènes (leucocytes). [ 6 ] Lorsque les pyrogènes pénètrent dans l'organisme, le mécanisme de thermorégulation est activé et la température augmente:

- les pyrogènes pénètrent dans le système nerveux central et affectent les cellules nerveuses de l'hypothalamus antérieur;

- Ces cellules nerveuses possèdent des récepteurs membranaires spécifiques, grâce auxquels le système adénylate cyclase est stimulé;

- la quantité intracellulaire d'adénosine monophosphate cyclique augmente, modifiant la sensibilité des cellules nerveuses du centre de thermorégulation. [ 7 ]

La méningite sans fièvre est le plus souvent la conséquence d'une perturbation d'une des étapes du processus induite par des pyrogènes.

Symptômes méningite sans fièvre

Chez les patients souffrant de méningite sans fièvre, une pathologie infectieuse et inflammatoire peut être suspectée en fonction d’autres symptômes caractéristiques:

- maux de tête sévères;

- tension dans les muscles du cou, incapacité à incliner la tête vers la poitrine (signes méningés spécifiques);

- nausées allant jusqu'aux vomissements (aucun soulagement après les vomissements);

- troubles de la conscience (obscurcissement, somnolence, perte de connaissance);

- réaction accrue à la lumière et aux sons forts, sensibilité cutanée élevée;

- tachycardie;

- contractions musculaires convulsives;

- éruption cutanée en forme d'étoile.

Dans les cas graves de méningite sans fièvre, des hallucinations, un état délirant, une agitation, une anxiété ou, au contraire, une apathie peuvent survenir.

Premiers signes

Dans de nombreux cas, le précurseur d'une pathologie inflammatoire est une infection virale respiratoire aiguë, traitée longtemps et sans résultat, alors qu'en réalité, la maladie s'est déjà compliquée d'une méningite sans fièvre. Il est important de suspecter une telle complication à temps, car une méningite mal traitée peut entraîner des effets indésirables graves qui perturberont le patient pendant plusieurs mois, voire toute sa vie.

Les premiers signes qui nécessitent une attention particulière et une réponse rapide:

- maux de tête accrus qui ne peuvent être soulagés par la prise de médicaments conventionnels;

- une détérioration rapide et progressive de la fonction visuelle et/ou auditive;

- convulsions régulières, crises d’épilepsie inattendues;

- l’apparition de problèmes d’activité cardiaque;

- signes d'œdème pulmonaire (respiration superficielle fréquente, toux sèche avec respiration sifflante, essoufflement sévère, gonflement du visage et du cou, mousse à la bouche);

- signes d’œdème cérébral (augmentation des maux de tête, vomissements, convulsions, essoufflement, diminution de la conscience pouvant aller jusqu’au coma);

- paralysie.

Signes de méningite chez un adulte sans fièvre

Les signes les plus courants de la méningite sans fièvre sont:

- maux de tête sévères qui ne peuvent être soulagés par la prise d’analgésiques conventionnels;

- tension dans les muscles du cou jusqu'à l'engourdissement;

- altération de la conscience (d'une légère somnolence à un état comateux);

- sensibilité accrue aux stimuli lumineux et sonores.

Le patient se sent nauséeux et a envie de vomir, ce qui ne soulage pas, même après plusieurs épisodes. Une faiblesse sévère est constatée, le rythme cardiaque s'accélère et des douleurs musculaires apparaissent.

Le syndrome méningé se manifeste par l'apparition des symptômes de Kernig et de Brudzinsky: le patient est incapable de plier le cou et de ramener le menton vers la poitrine. Simultanément à ces tentatives, les jambes se plient au niveau des articulations des genoux. Une hypersensibilité est présente: les sons forts et la lumière vive deviennent douloureux. Le simple fait de toucher le corps provoque une réaction hypertrophique.

La méningite sans fièvre est dangereuse car, malgré une bonne santé apparente, le processus pathologique continue de progresser et peut rapidement évoluer vers un coma. Le principal point diagnostique dans une telle situation est l'analyse du liquide céphalorachidien prélevé lors d'une ponction lombaire.

Une méningite sans fièvre peut survenir chez un enfant

Des vulnérabilités congénitales du système immunitaire et une insuffisance de la fonction immunitaire peuvent empêcher une méningite infantile de s'accompagner d'une fièvre prononcée. Dans ce cas, il est important de prêter attention aux autres symptômes:

- le bébé devient léthargique, pleurnichard, capricieux;

- la peau pâlit (surtout sur les membres);

- des vomissements et une somnolence apparaissent;

- des taches rougeâtres peuvent apparaître sur le corps.

L'enfant refuse de manger et pleure constamment. On peut observer des contractions musculaires convulsives, un gonflement et des pulsations de la grande fontanelle, ainsi qu'une tension des muscles occipitaux. Le bébé hurle fort lorsqu'il entend un bruit fort, se détourne de la fenêtre, rejette la tête en arrière et plie les jambes au niveau des genoux, et refuse d'être touché. Si les nerfs crâniens sont endommagés, le bébé peut souffrir de strabisme. [ 8 ]

Si ces signes sont détectés, l'enfant doit être hospitalisé en urgence. Un traitement à domicile est impossible et peut être fatal.

Complications et conséquences

Quel que soit le type de méningite asymptomatique (virale, bactérienne ou fongique), le risque de complications est toujours présent. La plupart des patients, même traités avec succès, présentent un syndrome dit asthénique pendant une longue période, caractérisé par une faiblesse générale, une apathie et une dépression. La durée moyenne de ce syndrome est de trois mois à un an.

Environ une personne sur trois ayant eu une méningite sans fièvre développe des complications plus graves:

- parésie et paralysie;

- déficience auditive pouvant aller jusqu’à la perte auditive complète;

- hydrocéphalie;

- accident vasculaire cérébral ischémique (plus fréquent chez les patients adultes);

- déficiences intellectuelles – en particulier, perte de mémoire, difficultés d’apprentissage, etc.;

- convulsions, épilepsie;

- détérioration de la fonction visuelle, pouvant aller jusqu’à la cécité;

- changements de la démarche, troubles de la coordination.

Dans l’ensemble, on estime que jusqu’à 1 cas sur 10 de méningite bactérienne est mortel.[ 9 ]

Il est quasiment impossible de prédire à l'avance les conséquences d'une méningite sans fièvre. Il est donc primordial de diagnostiquer rapidement la maladie et de commencer son traitement.

Diagnostics méningite sans fièvre

La méningite sans fièvre est une affection qui nécessite un diagnostic particulièrement rigoureux. L'examen commence par l'examen du patient et l'évaluation des symptômes méningés. Des diagnostics et examens instrumentaux sont ensuite prescrits, le principal étant une ponction lombaire. Les indicateurs du liquide céphalorachidien confirmant une méningite sont: une cytose (augmentation du nombre de cellules), des modifications de la composition cellulaire et une augmentation de la teneur en protéines. En général, le médecin peut prescrire les procédures suivantes:

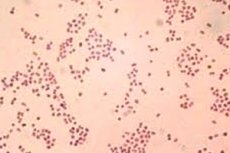

- examen microbiologique du liquide céphalorachidien (bactérioscopie de frottis avec coloration de Gram et Romanovsky-Giemsa, culture sur milieux nutritifs (est le « gold standard » pour le diagnostic de la méningite bactérienne, et l'obtention de résultats in vitro est obligatoire));

- examen virologique du liquide céphalo-rachidien (PCR, ELISA, IFM, RTGA);

- examen parasitologique (microscopie du liquide céphalo-rachidien, PCR, ELISA);

- réaction en chaîne par polymérase pour détecter l’ADN ou l’ARN du pathogène;

- analyses sanguines générales et biochimiques;

- électroencéphalographie;

- électromyographie;

- radiographie;

- sérodiagnostic;

- tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique;

- électrocardiographie;

- Test d'urine général.

Il est également possible de procéder à une évaluation du système de coagulation sanguine. [ 10 ]

Lorsque le patient se remet d’une méningite sans fièvre, il doit subir des tests de suivi et recevoir une consultation avec un neurologue.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel de la méningite sans fièvre se résume à identifier:

- certaines maladies qui présentent des signes de méningite primaire;

- pathologies dans lesquelles la méningite peut devenir une maladie secondaire (par exemple, bactériose focale ou infection virale);

- pathologies purulentes-septiques qui ont un tableau de méningite bactérienne secondaire;

- d’autres pathologies, principalement neurologiques – par exemple, hématome intracrânien, accident vasculaire cérébral aigu, tumeurs cérébrales malignes, etc.

Le plus souvent, la méningite sans fièvre doit être distinguée des pathologies suivantes:

- L'accident vasculaire cérébral hémorragique se caractérise par une apparition aiguë associée à un surmenage physique ou stressant et à une hypertension artérielle.

- Accident vasculaire cérébral ischémique – survient avec une prédominance de symptômes neurologiques focaux sur le syndrome méningé.

- Les pathologies cérébrales volumétriques (abcès, hémorragies intratumorales) s'accompagnent d'une évolution subaiguë du syndrome cérébral général et se caractérisent par l'absence de facteurs infectieux et épidémiologiques. Les images TDM, les données de l'examen du fond d'œil et l'absence de composante infectieuse deviennent significatives sur le plan diagnostique.

- La thrombose veineuse cérébrale se caractérise par une apparition brutale et le développement de signes neurologiques focaux et cérébraux, associés à un syndrome infectieux général et/ou à une intoxication. Les symptômes neurologiques correspondent à la localisation du sinus veineux.

- Neurotoxicose - accompagnée de résultats d'analyse du liquide céphalorachidien normaux.

- La migraine se caractérise par l’absence de troubles somatiques, infectieux et de syndrome méningé.

- Anémies, qui provoquent généralement des maux de tête et une faiblesse.

- Exposition au monoxyde de carbone.

- Maltraitance d'enfants.

- Maladies transmises par les tiques.

- Tuberculose. [ 11 ]

Qui contacter?

Traitement méningite sans fièvre

Une méningite sans fièvre peut mettre en jeu le pronostic vital du patient; elle doit donc toujours être considérée comme une urgence médicale. Le patient est hospitalisé et une antibiothérapie est instaurée dès que possible, immédiatement après une ponction lombaire.

Le processus infectieux et inflammatoire commence par être traité par des antibiotiques tels que la pénicilline, l'ampicilline et la ceftriaxone. Pour renforcer l'effet de ces médicaments, la pyrazinamide et la rifampicine sont prescrites. [ 12 ], [ 13 ]

À des fins de détoxification, il convient d'utiliser l'atoxil et l'enterosgel.

S'il s'agit d'une infection fongique, l'amphotéricine et la 5-flucytosine sont prescrites.

En traitement symptomatique, des antihistaminiques, des anti-inflammatoires, des diurétiques et des analgésiques peuvent être prescrits.

Un plan de traitement approximatif pourrait ressembler à ceci:

- Apport hydrique abondant, intubation nasogastrique et alimentation par sonde en cas d'aspiration possible et de conscience déprimée, position de la tête surélevée avec la tête tournée sur le côté.

- Sel sodique de benzylpénicilline toutes les 3 à 4 heures par voie intramusculaire, en association avec la ceftriaxone (1 à 2 fois) ou avec le céfotaxime (toutes les 6 heures). Si l'antibiothérapie initiale est inefficace, les antibiotiques sont remplacés dans les 2 à 3 jours en fonction de la sensibilité bactérienne identifiée.

- L'administration intraveineuse d'immunoglobuline humaine normale est possible comme thérapie d'immunoremplacement.

- Pour la méningite herpétique, l’acyclovir est utilisé par voie intraveineuse toutes les 8 heures pendant 2 semaines.

- Pour le cytomégalovirus, le ganciclovir est utilisé avec succès par voie intraveineuse pendant 2 à 3 semaines.

- En cas de convulsions, d'augmentation de la pression intracrânienne et d'œdème cérébral, on prescrit de la dexaméthasone (2 à 7 jours), du mannitol (15 à 20 %), du furosémide, du diacarbe et du sulfate de magnésium.

- À des fins de détoxification, on administre par voie intraveineuse 15 % de mannitol avec du lasix, une solution saline, une solution de glucose à 10 %, de la rhéopolyglucine, une solution de succinate de gélatine et de l'hydroxyéthylamidon.

Si nécessaire, une intubation trachéale et une ventilation artificielle sont réalisées.

Tout au long de la période de traitement, la dynamique des symptômes du système nerveux central est notée, la taille de la pupille et la température corporelle, les paramètres hémodynamiques et la diurèse horaire, les niveaux de potassium et de sodium dans le plasma et l'équilibre acido-basique du sang sont surveillés.

Le principal critère d'amélioration de la méningite sans fièvre est l'assainissement du liquide céphalorachidien. Une ponction lombaire de contrôle est réalisée après l'élimination du syndrome méningé et la stabilisation des paramètres sanguins généraux. Le traitement est arrêté lorsque le nombre de cellules dans 1 μl de liquide céphalorachidien ne dépasse pas 50 cellules, grâce aux lymphocytes (70 %).

La prévention

La formation des défenses immunitaires se produit dans l'utérus et dépend en grande partie du facteur héréditaire. Cependant, le mode de vie est tout aussi important pour la qualité de l'immunité, sur lequel nous pouvons et devons agir. Renforcer l'organisme garantit le bon fonctionnement du système immunitaire, la préservation de la régulation de la température corporelle et une réduction significative du risque de méningite.

Vaccination

Les vaccins constituent le moyen le plus efficace de se protéger contre certains types de méningite bactérienne. Il existe des vaccins contre quatre types de bactéries responsables de la méningite:

- Les vaccins contre le méningocoque aident à protéger contre N. meningitidis.[ 14 ]

- Les vaccins antipneumococciques aident à protéger contre S. pneumoniae.

- Les vaccins contre Haemophilus influenzae sérotype b (Hib) aident à protéger contre Hib.

- Le vaccin contre le bacille Calmette-Guérin aide à protéger contre la tuberculose. [ 15 ]

Les vaccins peuvent protéger contre certaines maladies, telles que la rougeole, les oreillons, la varicelle et la grippe, qui peuvent entraîner une méningite virale.[ 16 ]

Les principaux points du renforcement du système immunitaire sont les suivants:

- Le système immunitaire a besoin d'un entraînement régulier, comme le durcissement. Ce durcissement doit être pratiqué non seulement régulièrement, mais aussi modérément et progressivement. Il ne faut pas pratiquer immédiatement, sans préparation, une douche froide. Pour commencer, passez plus de temps à l'extérieur, aérez plus souvent la pièce, marchez pieds nus, essuyez-vous avec une serviette humide et lavez-vous à l'eau froide. Ce n'est qu'à la deuxième étape, lorsque le corps s'habitue à un léger changement de température, que vous pouvez essayer une douche de contraste. Ces procédures doivent être effectuées régulièrement, en évitant les longues pauses. La seule condition pour éviter une procédure est une maladie (rhume, infection respiratoire aiguë, infection virale respiratoire aiguë, etc.).

- La qualité de la protection immunitaire dépend en grande partie de notre alimentation: son équilibre et sa richesse en minéraux et vitamines. Il est souhaitable que celle-ci soit aussi variée que possible. Le menu doit comprendre des produits laitiers, des légumes et des fruits, des céréales et des protéines (viande, poisson, œufs, légumineuses ou noix). L'organisme doit recevoir une quantité suffisante de lipides – bien sûr, pas de margarine ni d'acides gras trans, mais des huiles végétales naturelles et de l'huile de poisson. Les noix et les avocats sont utiles à cet égard.

- Si votre alimentation est carencée en vitamines, un apport complémentaire sous forme de multivitamines et de préparations complexes vitamino-minérales peut s'avérer nécessaire. Il est particulièrement important de prendre ces produits en cas de maladie saisonnière, de stress intense et fréquent, de dépression, de stress excessif, de grossesse, de maladies chroniques et après une antibiothérapie prolongée. La prise de ces médicaments peut durer de 30 à 90 jours, et il est recommandé de répéter le traitement deux fois par an. Outre les vitamines, les probiotiques sont tout aussi bénéfiques: ils sont des composants biologiquement actifs qui ont un effet positif sur la microflore intestinale et la santé humaine en général. Les bienfaits des probiotiques se sont longtemps limités à la qualité de la microflore: ces médicaments sont utilisés pour traiter et prévenir les déficits immunitaires et les pathologies causées par la dysbactériose.

- Pour un fonctionnement normal du système immunitaire, une routine est nécessaire, car son absence engendre un stress supplémentaire important pour l'organisme. Il est important de se lever et de se coucher à la même heure, de dormir suffisamment, de marcher davantage (par tous les temps) et de maintenir une activité physique. Même des exercices matinaux réguliers ont un effet positif sur la protection immunitaire, augmentent le tonus corporel, enrichissent le sang en oxygène, améliorent le sommeil et l'appétit, et éliminent les effets du stress.

- Les mauvaises habitudes comme le tabagisme, l'alcool et les drogues affaiblissent le système immunitaire, nuisent au fonctionnement de la plupart des organes, dégradent la qualité des vaisseaux sanguins et augmentent le risque de développer de nombreuses pathologies. Par ailleurs, certains médicaments peuvent également affaiblir le système immunitaire, surtout s'ils sont utilisés de manière incontrôlée et inappropriée, sans consulter un médecin.

La méningite sans fièvre est une pathologie difficile à diagnostiquer rapidement. Il est donc important de se méfier et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le développement de la maladie et renforcer le système immunitaire.