Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Encéphalite herpétique

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La probabilité d'infection par le virus de l'herpès simplex est très élevée. On estime que la grande majorité de la population adulte mondiale est séropositive à l'herpès labial. Le caractère insidieux de ce parasite intracellulaire réside dans sa capacité à rester latent pendant longtemps et, dans des conditions favorables à son développement, à affecter le système nerveux central.

L'encéphalite est une inflammation du parenchyme cérébral avec un dysfonctionnement neurologique qui peut être causé par des causes infectieuses, post-infectieuses et non infectieuses.[ 1 ] L'infection représente environ 50 % des cas identifiables et constitue la catégorie étiologique la plus courante d'encéphalite.[ 2 ]

L'encéphalite herpétique est une maladie rare et grave, dont la plupart des cas sont causés par le virus du premier type. En l'absence de diagnostic précoce et de traitement antiviral, la maladie s'accompagne d'une mortalité élevée et de nombreuses complications neurologiques graves liées à une atteinte locale du système limbique cérébral.

Le mot herpès se traduit par « rampant » ou « rampant », et fait référence aux lésions cutanées herpétiques. Goodpasture [ 3 ] et d'autres ont démontré que du matériel provenant de lésions herpétiques labiales et génitales provoquait une encéphalite lorsqu'il était inoculé dans la cornée cicatrisée ou la peau de lapins. Dans les années 1920, la Commission Mathewson a été parmi les premières à signaler que le HSV provoquait une encéphalite chez l'homme. Le premier rapport pédiatrique de HSVE a été publié en 1941. [ 4 ] Le premier cas adulte, un homme de 25 ans souffrant de céphalées, de fièvre, d'aphasie et de dilatation pupillaire gauche, a été signalé en 1944. [ 5 ] L'autopsie a révélé de nombreuses pétéchies et ecchymoses avec des manchons lymphocytaires périvasculaires dans le lobe temporal gauche, le mésencéphale et la colonne lombaire. Des inclusions intranucléaires ont été identifiées et le virus a été isolé du cerveau du patient. Depuis ces premiers rapports, des progrès significatifs ont été réalisés dans la pathobiologie, le diagnostic et le traitement du HSVE.

Épidémiologie

L'encéphalite herpétique touche chaque année deux à quatre personnes sur un million dans le monde. Parmi toutes les encéphalites d'origines diverses, les cas d'herpès représentent environ 15 %, un chiffre qui fluctue légèrement à la hausse ou à la baisse d'une année à l'autre.

Dans 60 à 90 % des cas, le virus de l'herpès HSV-1 est détecté chez les patients. [ 6 ] La plupart des experts ne notent pas de lien entre l'incidence de la maladie et la saison de l'année, mais certains ont indiqué que l'encéphalite herpétique survient plus souvent au printemps.

Une personne de tout sexe et de tout âge peut tomber malade, mais environ un tiers des cas surviennent pendant l’enfance et l’adolescence (jusqu’à 20 ans), et la moitié surviennent chez des patients qui ont dépassé la limite d’âge d’un demi-siècle.

Bien que l'encéphalite soit rare chez les personnes infectées, le HSV-1 est systématiquement la cause la plus fréquente d'encéphalite sporadique dans le monde.[ 7 ],[ 8 ] L'incidence du HSV dans le monde est estimée à 2 à 4 cas pour 1 000 000,[ 9 ] et l'incidence aux États-Unis est similaire. On observe une distribution bimodale avec un pic d'incidence chez les enfants (< 3 ans) et chez les adultes de plus de 50 ans, mais la plupart des cas surviennent chez les personnes de plus de 50 ans, quel que soit leur sexe.[ 10 ],[ 11 ]

Causes encéphalite herpétique

La plupart des experts sont enclins à croire que le développement de cette maladie résulte de l’activation de virus de l’herpès, qui existent de manière latente, s’étant intégrés dans les chaînes d’ADN des cellules du tissu nerveux.

La primo-infection par le HSV-1 ou 2 peut se manifester par un processus inflammatoire du cortex, du sous-cortex et de la substance blanche du cerveau, et constituer la seule manifestation de l'infection. Ces cas sont typiques de la première exposition au virus de l'herpès durant l'enfance et l'adolescence.

L'infection diffuse par le virus de l'herpès simplex, lorsque les organes viscéraux et la peau sont impliqués dans le processus, peut souvent se propager au système nerveux central avec le développement d'une encéphalite.

La grande majorité des patients atteints d'une inflammation herpétique de la substance cérébrale sont porteurs du virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1), qui se manifeste par des vésicules prurigineuses sur les lèvres, et beaucoup plus rarement du second (HSV-2), dit génital. En cas d'encéphalite chronique lente, on retrouve le HSV-3 (herpès zoster, responsable de la varicelle/zona), le HSV-4 (virus d'Epstein-Barr, responsable de la maladie de Filatov ou de la mononucléose infectieuse), le cytomégalovirus HSV-5, les herpèsvirus humains HSV-6 et HSV-7, qui sont « observés » dans le développement du syndrome de fatigue chronique. Il arrive que, chez un même patient, des cellules de différents tissus soient affectées par des virus de souches différentes (forme mixte). Ainsi, théoriquement, des lésions causées par tous ces types peuvent entraîner une encéphalite herpétique.

Une complication sous forme d'inflammation cérébrale est parfois provoquée par ce qu'on appelle l'angine herpétique. À proprement parler, cette maladie n'a rien à voir avec le virus de l'herpès. Par conséquent, l'encéphalite qui survient dans ce contexte est virale, mais non herpétique. L'agent causal est le virus Coxsackie, un entérovirus. Ce qui le relie à l'herpès est sa nature virale, c'est-à-dire sa capacité à parasiter les cellules, y compris le cerveau. Il en va de même pour une maladie comme la stomatite herpétique. En fait, l'angine herpétique (stomatite) est la même maladie, à la différence que l'angine affecte davantage la muqueuse du pharynx, avec l'apparition de vésicules ressemblant à celles de l'herpès. La stomatite, quant à elle, touche davantage la muqueuse buccale. La médecine moderne appelle cette pathologie « pharyngite vésiculaire à entérovirus » ou « stomatite », selon la zone prédominante de l'éruption cutanée et la gêne associée. Ces maladies évoluent généralement bien, avec une guérison complète. Cependant, dans de rares cas, des complications peuvent survenir, telles qu'une encéphalite virale, dont les symptômes sont identiques à ceux de l'herpès.

Les virus de l'herpès qui affectent les cellules cutanées ou les muqueuses de la zone orolabiale s'y incrustent, commencent à se multiplier et migrent dans tout l'organisme par voies hématogène et lymphogène, atteignant les cellules nerveuses. Après suppression de la phase active qui se développe après l'infection, les virus s'intègrent à leur appareil génétique et restent dans les cellules nerveuses à l'état dormant; ils ne se multiplient pas et ne se manifestent pas chez la plupart des porteurs. Lors d'études post-mortem par sondage oligonucléotidique, l'ADN du virus de l'herpès simplex a été retrouvé dans les neurones du tissu cérébral de la plupart des personnes décédées, dont la cause du décès n'était absolument pas liée à l'infection par ce micro-organisme. Il a été établi que l'introduction du virus de l'herpès dans les cellules, en particulier dans le tissu nerveux, ne s'accompagne pas toujours de sa reproduction ni de la mort de la cellule hôte. Généralement, il inhibe la réplication de l'étranger, et le micro-organisme entre en état d'incubation.

Mais sous l'influence de certains facteurs déclencheurs, le virus de l'herpès est activé et l'évolution latente de l'infection se transforme en un processus aigu ou subaigu, tandis que le tissu cérébral ne sera pas nécessairement affecté.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque déclenchant le processus de réactivation n'ont pas été précisément établis. On suppose qu'il peut s'agir de blessures locales au visage, de stress, d'hypothermie ou de surchauffe, d'immunosuppression, de fluctuations hormonales, de vaccinations fréquentes et d'un comportement imprudent après celles-ci. L'âge est un facteur important: les nourrissons et les personnes âgées sont les plus à risque de développer une encéphalite herpétique.

Pathogénèse

La pathogenèse de l'encéphalite herpétique n'est pas uniforme. On suppose que chez les personnes infectées pour la première fois (enfance et adolescence), le virus de l'herpès simplex de type 1 pénètre dans les cellules cérébrales depuis l'épithélium de la muqueuse nasopharyngée. Après avoir franchi la barrière tissulaire, le micro-organisme migre de manière neurogène (le long des neurites des neurones olfactifs) jusqu'au bulbe olfactif et, dans des conditions favorables à son développement, provoque une inflammation de la substance cérébrale.

Les mécanismes par lesquels le HSV accède au système nerveux central (SNC) chez l'homme sont mal connus et restent controversés. Les voies les plus probables incluent le transport rétrograde via les nerfs olfactifs ou trijumeaux [ 12 ], [ 13 ] ou la dissémination hématogène. Le tropisme viral des lobes orbitofrontaux et mésotemporaux plaide contre la dissémination hématogène dans la plupart des cas. Les données expérimentales chez l'animal soutiennent la transmission au SNC par l'une ou les deux voies trijumeaux et olfactifs et suggèrent que les virions peuvent se disséminer vers le lobe temporal controlatéral via la commissure antérieure. [ 14 ]

Contrairement aux autres nerfs crâniens dotés de fonctions sensorielles, les voies nerveuses olfactives ne passent pas par le thalamus, mais se connectent directement aux lobes frontaux et mésotemporaux (y compris le système limbique). Certaines données suggèrent une extension de la fonction olfactive au SNC chez l'homme, mais les données définitives font défaut.[ 15 ],[ 16 ] Le nerf trijumeau innerve les méninges et peut s'étendre aux lobes orbitofrontaux et mésotemporaux.[ 17 ] Cependant, les noyaux sensoriels du trijumeau étant situés dans le tronc cérébral, on pourrait s'attendre à ce que l'encéphalite du tronc cérébral associée à l'HSVE, relativement rare, soit plus fréquente si elle constituait la principale voie d'entrée dans le SNC dans la plupart des cas.[ 18 ],[ 19 ]

La question de savoir si l'HSVE est une réactivation d'un virus latent ou causée par une infection primaire est également sujette à débat; les deux peuvent survenir. Les mécanismes pathogéniques proposés incluent la réactivation du HSV latent dans les ganglions trijumeaux avec propagation ultérieure de l'infection aux lobes temporaux et frontaux, une infection primaire du SNC, ou éventuellement une réactivation du virus latent dans le parenchyme cérébral lui-même.[ 20 ],[ 21 ] Dans au moins la moitié des cas d'HSVE, la souche virale responsable de l'encéphalite est différente de la souche responsable des lésions cutanées herpétiques chez le même patient, une observation qui suggère la possibilité d'une infection primaire du SNC.[ 22 ]

Français L'infection par le HSV déclenche une forte réponse du système immunitaire inné jusqu'à ce que le système immunitaire adaptatif puisse aider à éliminer l'infection active. Au début de la réponse immunitaire au HSV, les récepteurs de reconnaissance de formes appelés récepteurs de type Toll (TLR) situés sur les cellules du système immunitaire inné reconnaissent et se lient aux motifs moléculaires associés aux agents pathogènes. [ 23 ] Cela déclenche la dimérisation du TLR, qui active ensuite les voies de signalisation qui initient la production de cytokines pro-inflammatoires telles que les interférons (IFN), le facteur de nécrose tumorale et diverses interleukines. [ 24 ] Les IFN contribuent à la résistance de l'hôte à la prolifération virale par l'activation de la voie de signalisation Jak-Stat [ 25 ] et en déclenchant la production d'enzymes RNase qui dégradent l'ARN cellulaire (à la fois hôte et viral) et de protéine kinase dépendante de l'ARN double brin, qui arrête la traduction cellulaire. [ 26 ] Les déficiences de la réponse immunitaire au HSV (par exemple, les défauts de la voie TLR-3, y compris le TLR3 lui-même, l'UNC93B1, l'IFN-β induisant un adaptateur contenant le domaine TIR, le facteur 3 lié au récepteur du facteur de nécrose tumorale, la kinase 1 de liaison au TANK ou le facteur 3 de régulation de l'IFN) rendent l'hôte sensible au HSVE. [ 27 ], [ 28 ]

La cascade inflammatoire déclenche une immunité adaptative, susceptible d'entraîner la nécrose et l'apoptose des cellules infectées. Bien que la réponse immunitaire de l'hôte soit essentielle au contrôle viral final, la réponse inflammatoire, notamment le recrutement de leucocytes activés, peut contribuer à la destruction tissulaire et aux séquelles neurologiques ultérieures.[ 29 ],[ 30 ]

Français Après l'infection primaire, le virus établit un état latent pour la vie de l'hôte et reste dormant à moins d'être réactivé.[ 31 ] Pour établir et maintenir la latence, un certain nombre de processus complexes doivent être équilibrés. Ceux-ci incluent le silençage des gènes viraux en phase lytique, l'abrogation des mécanismes de défense des cellules hôtes (par exemple, l'apoptose) et l'évasion de l'immunité de l'hôte, y compris les réponses immunitaires innées et adaptatives (par exemple, la régulation négative de l'expression du complexe majeur d'histocompatibilité).[ 32 ],[ 33 ] Les cellules T CD8+ spécifiques du HSV résident dans les ganglions trijumeaux et contribuent au maintien de la latence virale.[ 34 ] Pendant la réactivation, l'expression des gènes viraux se produit d'une manière transitoire et organisée, comme cela a été examiné récemment. [ 35 ] Après la réactivation, le virus peut infecter les neurones adjacents et se déplacer vers les tissus innervés par les ganglions de la racine dorsale infectés, provoquant une rechute de la maladie et libérant des particules virales infectieuses qui peuvent être transmises à d'autres.

C'est dans la petite enfance que le virus HSV-2 est le plus souvent détecté. La majorité des infections surviennent lors du passage de l'enfant dans le vagin si la mère est au stade aigu de la maladie (éruptions cutanées sur les parties génitales). Le risque d'infection est plus élevé à la naissance; il est donc généralement conseillé aux femmes atteintes d'herpès génital aigu d'accoucher par césarienne.

Beaucoup moins fréquemment, l'encéphalite herpétique chez les nouveau-nés peut être le résultat d'une infection intra-utérine, et elle peut également être causée par un contact avec un parent malade ou un représentant du personnel de la maternité après la naissance, mais ces cas sont beaucoup moins fréquents.

Les patients adultes atteints de cette neuroinfection présentaient généralement des antécédents d'éruptions cutanées herpétiques ou étaient séropositifs au virus herpès simplex selon les résultats des tests. Une encéphalite peut se développer en cas d'infection répétée par une autre souche du virus; dans ce cas, une souche du virus herpétique est retrouvée sur la muqueuse buccale ou pharyngée (nez), différente de celle ayant affecté le tissu cérébral. Des souches différentes sont retrouvées chez environ un quart des patients atteints d'encéphalite herpétique.

Les trois quarts des patients restants présentent des souches orolabiales du virus identiques à celles retrouvées dans le tissu cérébral. Dans ce cas, deux scénarios sont envisagés. La première option considère que le virus est latent dans les nœuds du nerf trijumeau ou des chaînes sympathiques, et qu'une fois réactivé neurogéniquement (le long des nerfs innervant la fosse crânienne moyenne), il atteint le tissu cérébral. La seconde option suppose que le virus, lors de l'infection, a déjà atteint les neurones cérébraux et y était à l'état de latence, où, dans des conditions favorables, il a été réactivé.

La réplication du virus de l'herpès se produit au niveau intracellulaire, avec formation d'inclusions intranucléaires, affectant les neurones, les cellules auxiliaires (glie) et détruisant les connexions interneuronales.

Comment se transmet l’encéphalite herpétique?

Le contact étroit avec un patient ne présente pas de risque d'infection directe par l'encéphalite herpétique. Seul le virus lui-même est transmis. Le plus souvent, cela se produit lors d'un contact direct avec une personne infectée au stade aigu, lorsque celle-ci présente des éruptions cutanées orolabiales, génitales et autres. Ce n'est pas pour rien que l'herpès est aussi appelé « maladie du baiser ». Les sécrétions liquides provenant de l'accumulation de vésicules sur les lèvres du patient sont tout simplement sursaturées de virus, et sa salive et ses sécrétions nasales sont également contaminées par des agents pathogènes. L'infection affecte la peau lésée (avec microfissures, égratignures) lorsque des gouttelettes de salive contaminées par des micro-organismes ou des sécrétions rhinobronchiques pénètrent la peau lorsque le patient tousse et éternue, lors d'une conversation émotionnelle ou lors d'un contact direct, par exemple lors d'un baiser. Chez les jeunes enfants, le virus peut pénétrer même à travers une peau intacte. Il est possible d'être infecté en utilisant alternativement la même serviette, la même vaisselle, le même rouge à lèvres et d'autres actions similaires.

On peut contracter les deux types de parasites cellulaires lors de rapports oro-génitaux avec un partenaire infecté. Si les vésicules sur les lèvres sont clairement visibles, il est souvent difficile de déterminer la phase active du HSV-2 (sexuel), car la plupart des personnes infectées peuvent présenter des exacerbations sous une forme latente, sans que le patient lui-même ne s'en doute.

Il est également possible d'être infecté à un stade latent. Cela se produit généralement par contact direct fréquent avec les muqueuses ou par des blessures et des microlésions sur les surfaces de contact du corps d'une personne en bonne santé.

L'herpès génital se transmet d'une mère infectée pendant la grossesse à son enfant par voie verticale (in utero) et par contact lors de l'accouchement.

Symptômes encéphalite herpétique

Les premiers signes de la maladie sont non spécifiques et ressemblent à ceux de nombreuses maladies infectieuses aiguës. Au stade précoce, on observe une forte fièvre (39 °C et plus), des maux de tête de plus en plus intenses au front et aux tempes, une faiblesse, une somnolence et une perte d'appétit. Des nausées et des vomissements, chez environ la moitié des personnes atteintes, s'ajoutent aux symptômes d'intoxication générale dès les premières heures de la maladie. Assez rapidement, dès le deuxième ou le troisième jour, des symptômes neurologiques apparaissent, évoquant une possible encéphalite herpétique.

Le patient commence à adopter un comportement inapproprié et les troubles du comportement progressent. Une confusion apparaît, le patient perd l'orientation spatio-temporelle, cesse parfois de reconnaître ses proches, oublie des mots et des événements. Des hallucinations sont observées: crises épileptiformes auditives, visuelles, olfactives, tactiles, focales et même généralisées, témoignant d'une atteinte de la région limbique du cerveau. Les troubles du comportement peuvent être prononcés, certains patients présentant un état de délire: hyperexcitabilité, agressivité, incontrôlabilité. Dans certains cas (en cas de lésion des zones basales médiales des lobes temporaux par le virus), des crises operculaires sont observées: le patient effectue des mouvements automatiques de mastication, de succion et de déglutition.

L'encéphalite herpétique chez les jeunes enfants s'accompagne souvent de crises myocloniques.

Le contact avec un patient dès le début présente certaines difficultés liées à un ralentissement des réactions mentales, des trous de mémoire, une confusion et une perte de conscience.

Le stade précoce de l'encéphalite herpétique dure généralement plusieurs jours, parfois jusqu'à une semaine, mais il peut progresser rapidement et atteindre en quelques heures le stade le plus avancé de la maladie, caractérisé par des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'à la soporisation et le coma. En état de soporisation, le patient est inconscient, ne répond pas aux sollicitations, mais ses réactions motrices à la douleur, à la lumière et aux stimuli auditifs sont préservées. [ 36 ], [ 37 ]

Dans une série de 106 cas d'HSVE, les principales raisons de présentation à l'hôpital étaient les crises d'épilepsie (32 %), le comportement anormal (23 %), la perte de conscience (13 %) et la confusion ou la désorientation (13 %).[ 38 ]

Les symptômes indiquant le développement d'un coma chez un patient comprennent des troubles du rythme respiratoire, avec des pauses périodiques (apnée), des troubles moteurs bilatéraux, des symptômes de décortication (déconnexion des fonctions du cortex cérébral) et de décérébration (déconnexion de la partie antérieure du cerveau). Ces réactions posturales sont des signes extrêmement défavorables.

La posture indiquant le début de la rigidité décortiquée est la suivante: les membres supérieurs sont fléchis et les membres inférieurs sont étendus. La posture de décérébration est la suivante: le corps du patient est tendu, tous les membres sont étendus, les muscles extenseurs sont tendus et les membres sont redressés. L'étendue des lésions du tronc cérébral est déterminée par le degré d'altération de la conscience et le dysfonctionnement des nerfs facial et bulbaire.

En l'absence de traitement adéquat, un œdème cérébral se développe, déplaçant son tronc par rapport aux autres structures. Typiquement, les zones temporales du cerveau sont coincées dans l'ouverture tentorielle, ce qui s'accompagne d'une triade de symptômes: perte de connaissance, différences de taille des pupilles (anisocorie); affaiblissement d'une moitié du corps. D'autres lésions focales du cerveau et des nerfs crâniens sont également observées.

La régression de l'encéphalite herpétique survient à la fin du mois suivant le début de la maladie et sa durée peut être estimée en mois. Environ un cinquième des patients guérissent complètement; les autres présentent un déficit neurologique permanent de gravité variable. Il peut s'agir de troubles psychomoteurs locaux ou d'un état végétatif.

L'encéphalite herpétique du nouveau-né est particulièrement mal tolérée par les enfants prématurés et affaiblis. La maladie se manifeste souvent par une forme nécrotique fulminante ou développe rapidement une insuffisance respiratoire, conduisant au coma. Il n'y a généralement pas d'éruption cutanée, mais on observe presque toujours des convulsions et une parésie, entraînant une altération du réflexe de déglutition et une incapacité de l'enfant à s'alimenter.

Les nourrissons nés à terme présentent généralement une évolution plus légère. L'état s'aggrave progressivement: hyperthermie, faiblesse et caprices, manque d'appétit. Plus tard, des symptômes neurologiques peuvent s'y ajouter: convulsions, myoclonies, parésie.

L'encéphalite herpétique chronique progressive du nouveau-né se manifeste par des symptômes dès la première ou la deuxième semaine de vie. La température du bébé augmente, il devient léthargique et gémissant, des vésicules caractéristiques apparaissent sur la tête et le corps, et des symptômes épileptiformes apparaissent plus tard. Sans traitement, le bébé peut tomber dans le coma et mourir.

L'encéphalite herpétique chez l'adulte et l'enfant plus âgé se manifeste également avec des degrés de gravité variables. L'évolution aiguë classique de la maladie, causée par les virus des premier et deuxième types, est décrite ci-dessus. La forme subaiguë se caractérise par des symptômes d'intoxication et de déficit neurologique relativement moins prononcés. Elle n'atteint pas le coma, mais s'accompagne toujours d'hyperthermie, de céphalées, de photophobie, de nausées, de convulsions fébriles, de somnolence, de troubles cognitifs, d'oublis et de confusion.

Il existe également des variantes plus légères de la maladie. L'encéphalite herpétique chronique lente est une lésion virale progressive du cerveau, qui touche le plus souvent les personnes de plus de 50 ans. Les symptômes se distinguent de l'évolution aiguë par une augmentation progressive. La personne ressent une fatigue accrue constante et une faiblesse progressive. Sa température peut parfois atteindre des valeurs subfébriles, par exemple le soir, ou rester subfébrile en permanence. Dans un contexte de stress nerveux et physique accru, de stress, après un rhume ou une grippe, on observe généralement une exacerbation du processus léthargique. L'asthénie s'aggrave et entraîne à terme une diminution du potentiel intellectuel, une perte de capacité de travail et une démence.

L'une des formes d'encéphalite herpétique lente est le syndrome de fatigue chronique, généralement déclenché par une maladie antérieure présentant des symptômes pseudo-grippaux. Par la suite, le patient ne récupère pas pendant une longue période (plus de six mois). Il ressent une faiblesse constante et une fatigue due aux tâches quotidiennes, qu'il n'avait pas remarquées avant la maladie. Il a constamment envie de s'allonger, ses performances sont au plus bas, son attention est dispersée, sa mémoire faiblit, etc. La cause de cette affection est actuellement considérée comme une infection neurovirale, et les facteurs étiologiques les plus probables sont les virus de l'herpès, non seulement l'herpès simplex, mais aussi les HSV-3 et HSV-7.

Les types d'encéphalite herpétique sont classés selon différents critères. Selon la gravité des symptômes (forme de l'évolution), la maladie est divisée en aiguë, subaiguë et chronique récurrente.

Selon le degré de lésion du tissu cérébral, on distingue un processus inflammatoire focal et diffus.

La localisation des lésions se reflète dans la classification suivante:

- inflammation principalement de la matière grise du cerveau - polioencéphalite;

- à prédominance blanche - leucoencéphalite;

Un processus généralisé qui affecte tous les tissus est la panencéphalite.

Complications et conséquences

L'encéphalite herpétique est une maladie potentiellement curable, mais un traitement rapide est essentiel. En son absence ou à son apparition tardive, la maladie entraîne souvent le décès du patient ou de graves complications neuropsychiatriques. La conséquence la plus grave de l'encéphalite herpétique est le mutisme akinétique ou état végétatif progressif. Le patient perd complètement ses capacités intellectuelles, ne parle ni ne bouge; seul le cycle veille-sommeil est entièrement rétabli. De plus, la respiration et la circulation sanguine sont préservées. Tous les autres processus vitaux se déroulent anormalement: le patient est incapable de manger, de boire, de surveiller son hygiène personnelle, et ne contrôle pas la vidange intestinale et vésicale. Cet état est irréversible et résulte de lésions cérébrales importantes. Il se développe chez les patients sortant d'un coma prolongé.

De nombreux patients ayant survécu à une encéphalite herpétique sévère souffrent de troubles neuropsychiatriques persistants à vie, de gravité variable: hémiparésie, hémiplégie, déficience visuelle et auditive (souvent d'un seul côté), crises épileptiformes. [ 39 ]

Diagnostics encéphalite herpétique

L'idée d'un tel diagnostic est suggérée principalement par la présence de troubles neurologiques - comportement inapproprié, crises d'épilepsie, confusion, qui surviennent avec des symptômes tels qu'une température élevée et des maux de tête sévères.

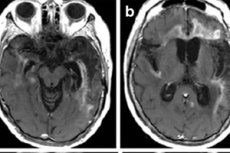

En cas de suspicion d'encéphalite herpétique, des examens (examen microscopique du liquide céphalorachidien et sa réaction en chaîne par polymérase pour détecter des fragments du génotype du virus de l'herpès) sont prescrits en urgence, ainsi que des études instrumentales, dont la plus instructive est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Si cela n'est pas possible, une tomodensitométrie et une électroencéphalographie sont réalisées, [ 40 ] qui peuvent être utiles pour évaluer l'efficacité des anticonvulsivants. Cependant, le caractère insidieux de la maladie est qu'aux premiers stades de développement, les critères diagnostiques peuvent ne pas dépasser la norme. Les examens sont ensuite répétés au cours de la première semaine.

La PCR du liquide céphalorachidien (LCR) donne des résultats très précis et permet de remplacer un examen traumatique comme la biopsie cérébrale. La détection de fragments d'ADN du virus de l'herpès indique l'étiologie herpétique de l'encéphalite, et le résultat positif de l'étude se maintient une semaine après le début du traitement antiviral.

La microscopie de la substance de la moelle épinière révèle une lymphocytose, la présence d'érythrocytes (sous forme hémorragique), des taux de protéines élevés et des taux de glucose réduits ou normaux.

La principale méthode d'imagerie est l'IRM nucléaire. Elle est utilisée en urgence. De plus, elle permet de déterminer si le patient peut subir une ponction lombaire pour analyse. L'IRM de l'encéphalite herpétique montre une augmentation des signaux dans les lobes temporaux ou la région insulaire du cortex cérébral, à la surface des circonvolutions frontales orbitaires, caractérisée par une atteinte unilatérale ou bilatérale sans symétrie. Ces résultats manquent de spécificité, mais, associés aux symptômes cliniques et aux données de laboratoire, ils permettent dans la plupart des cas un diagnostic précis. [ 41 ]

Les diagnostics précoces ne confirment pas toujours le diagnostic: chez 10 % des patients, les données de microscopie du LCR et d'IRM, et chez 5 %, les résultats de la PCR sont faussement négatifs. [ 42 ] Cependant, chez la plupart des patients, au moins un examen confirme le diagnostic, et les visualisations ultérieures révèlent des changements évidents et progressifs - la présence d'œdème et d'hémorragie, la propagation diffuse des lésions.

Diagnostic différentiel

Tout d'abord, il est nécessaire d'identifier l'origine de l'agent pathogène, car le traitement principal vise à le neutraliser: l'encéphalite virale nécessite une thérapie antivirale massive, l'encéphalite bactérienne nécessite des antibiotiques, l'encéphalite parasitaire nécessite des médicaments antiparasitaires appropriés, etc. En ce sens, les résultats des tests, en particulier la PCR, jouent un rôle décisif. [ 43 ], [ 44 ]

L'encéphalite herpétique doit être distinguée de la sclérose en plaques, des néoplasmes, des abcès, des troubles circulatoires cérébraux, par exemple, dans le cas d'un accident vasculaire cérébral dans le bassin de l'artère cérébrale moyenne, les noyaux gris centraux sont généralement endommagés (ce qui est visible à l'IRM), tandis que dans le cas de l'encéphalite herpétique, ils ne sont pas affectés, la myélite - inflammation de la moelle épinière, d'autant plus que la neuroinfection disséminée se propage souvent à des zones de la moelle épinière (encéphalomyélite herpétique).

Le virus HSV-2 provoque une inflammation des membranes molles du cerveau (méningite herpétique) plus souvent que le HSV-1, bien qu'elle soit rarement localisée. L'inflammation se propage rapidement à la substance cérébrale (neurones et cellules gliales), et une méningo-encéphalite herpétique se développe. Si l'origine de l'agent pathogène est établie, le principe thérapeutique est similaire (traitement antiviral). Cependant, la zone touchée est plus étendue et les complications et conséquences peuvent être plus graves. La différenciation est basée sur les résultats d'études instrumentales.

Qui contacter?

Traitement encéphalite herpétique

Les patients suspectés de lésions cérébrales aiguës dues au virus de l'herpès simplex sont nécessairement hospitalisés et placés en unité de soins intensifs. [ 45 ] Cela est dû à la forte probabilité de développer un coma, une insuffisance respiratoire, des troubles de la déglutition et d'autres troubles des fonctions vitales qui ne peuvent être maintenus à domicile.

Au stade initial, il est recommandé d'administrer le médicament antithrombotique Curantil trois fois par jour, en dose unique de 25 à 50 mg. Cette mesure vise à prévenir les troubles ischémiques de la circulation cérébrale.

Le traitement principal est étiotrope, visant à réduire l'activité du virus de l'herpès (il est actuellement impossible de le détruire complètement). Le médicament de choix est l'acyclovir et ses synonymes, particulièrement efficaces contre les virus de l'herpès HSV-1 et HSV-2. Un traitement antiviral administré rapidement peut augmenter les chances d'une évolution favorable de la maladie et minimiser les complications.

L'acyclovir est un médicament qui cible des cibles moléculaires, un analogue purique de la guanine, un composant des acides nucléiques. Sa structure similaire permet à l'acyclovir de pénétrer dans la cellule virale et, en interagissant avec ses enzymes, de se transformer en acyclovir triphosphate, qui, une fois intégré à la chaîne d'ADN virale, interrompt la reproduction du micro-organisme pathogène. Plus important encore, l'acyclovir n'a pas d'effet significatif sur le système génétique des cellules humaines et favorise la mobilisation de l'immunité.

Les patients atteints de formes sévères d'encéphalopathie herpétique avec évolution vers le coma se voient prescrire de l'acyclovir en dose unique de 10 à 15 mg par kilogramme de poids corporel, trois fois par jour, par voie intraveineuse. L'administration se fait généralement par perfusion, car le médicament doit être administré très lentement dans la veine. La durée du traitement est d'une à deux semaines. L'intérêt de l'acyclovir dans le traitement de l'HSV a été démontré par deux essais cliniques majeurs menés au milieu des années 1980. Whitley et al. [ 46 ]. Les recommandations actuelles recommandent l'utilisation de l'acyclovir par voie intraveineuse pendant 14 à 21 jours en cas d'HSV. [ 47 ]

Dans les cas plus légers de la maladie, si le patient peut avaler les médicaments par lui-même, une forme de comprimé du médicament peut être prescrite.

L'acyclovir est également disponible sous forme de comprimés. La dose est prescrite par le médecin en fonction de l'état et de l'âge du patient, car l'encéphalite se traite par des doses élevées. Pour les patients présentant une insuffisance rénale sévère, la dose est ajustée. Les comprimés sont pris à des fins thérapeutiques jusqu'à cinq fois par jour.

Si possible, le valaciclovir est parfois privilégié. Ce médicament plus moderne présente l'avantage d'agir plus longtemps et de pouvoir être pris moins souvent que son prédécesseur. Dans l'organisme, le principe actif est décomposé en acyclovir, principal antiherpétique, et en valine, un acide aliphatique naturellement présent dans les protéines. Dans l'encéphalite herpétique, la capacité de cette substance à protéger et à régénérer la gaine de myéline des fibres nerveuses est précieuse. La valine augmente le potentiel énergétique des cellules musculaires, améliore la coordination des mouvements, stimule la synthèse cellulaire et favorise le renouvellement tissulaire.

Ces médicaments antiviraux sont contre-indiqués chez les personnes présentant une hypersensibilité à l'acyclovir. Pour des raisons vitales, ils sont prescrits aux femmes enceintes, car leur tératogénicité n'a pas été établie. Cependant, leur innocuité totale n'a pas encore été prouvée. Le valaciclovir n'est pas prescrit aux enfants. Ses effets secondaires sont des maux de tête, des nausées, des troubles de l'hématopoïèse et de la fonction excrétrice rénale.

Des études récentes ont montré que le médicament antigrippal Arbidol est également actif contre le virus de l'herpès simplex de type 2. En plus de sa capacité statique virale, il stimule également la synthèse d'interféron, l'immunité humorale et cellulaire.

D'autres immunomodulateurs peuvent être prescrits, comme le Laferobion, un interféron humain, ou le Lévamisole. La posologie et la durée du traitement sont prescrites par un médecin. Ils sont généralement utilisés pendant une courte période, de trois à cinq jours. Ils peuvent également provoquer des réactions allergiques et sont déconseillés aux personnes souffrant de maladies chroniques du cœur, des vaisseaux sanguins, du foie et des reins.

Pour réduire l'inflammation et prévenir l'œdème cérébral, des glucocorticoïdes (Prednisolone, Medrol, Dexamethasone) sont prescrits. [ 48 ] Leur utilité dans l'encéphalite n'est pas reconnue par tous les spécialistes, car les corticostéroïdes ont à la fois un puissant effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur, ce qui peut théoriquement favoriser la réplication virale. Il n'est pas surprenant qu'il existe des opinions divergentes concernant leur utilisation dans le HSVE [ 49 ], [ 50 ] et que le nombre d'effets secondaires soit effrayant, de sorte que la thérapie par impulsions est effectuée sur une courte période. Lors de leur prise, la posologie et le schéma thérapeutique ne doivent en aucun cas être violés. Une étude rétrospective non randomisée portant sur 45 patients atteints de HSV a montré que l'ajout de corticostéroïdes à l'acyclovir peut être associé à de meilleurs résultats, [ 51 ], ce qui encourage les essais cliniques à plus grande échelle.

Les vitamines B sont prescrites pour améliorer le fonctionnement du système nerveux central, maintenir un métabolisme cérébral normal et restaurer la gaine de myéline des fibres nerveuses. Les plus importantes pour le fonctionnement du système nerveux sont la thiamine, la pyridoxine et la cyanocobalamine (B1, B6, B12). La thiamine normalise la conduction de l'influx nerveux, tandis que la pyridoxine renforce la gaine de myéline des fibres nerveuses et la production de neurotransmetteurs. La cyanocobalamine complète tous ces effets et stimule également la conduction de l'influx nerveux vers les parties distales du système nerveux. Ce groupe de vitamines contribue à normaliser l'hématopoïèse, essentielle dans le cadre d'une maladie aussi grave et d'un traitement médicamenteux aussi intensif.

Ils peuvent être pris sous forme de comprimés (Neurorubin, Neurobion) ou injectés, séparément, en alternance. Cette option est considérée comme préférable.

De l'acide ascorbique est également administré, dont la dose quotidienne ne doit pas être inférieure à 1,5 g.

Si le patient est dans un état d'agitation psychomotrice, des antipsychotiques peuvent lui être prescrits, en cas de crises d'épilepsie, des anticonvulsivants, des nootropes et des antihypertenseurs sont également utilisés.

Le traitement est symptomatique et vise à stabiliser le fonctionnement de tous les organes et systèmes: une déshydratation (diurétiques) est pratiquée et, dans les cas graves, une détoxification. Les fonctions vitales de l'organisme sont soutenues: respiration, ventilation artificielle si nécessaire; l'équilibre hydro-électrolytique, les propriétés rhéologiques et la composition du sang, etc., sont normalisés.

Une désoxyribonucléase peut être prescrite et, en cas d'infection bactérienne secondaire, une cure d'antibiothérapie. [ 52 ]

Presque tous les médicaments peuvent provoquer une réaction allergique chez un patient, c'est pourquoi des médicaments désensibilisants (Diphenhydramine, Suprastin, Claritin) sont nécessairement inclus dans le schéma thérapeutique.

Pendant la période de convalescence, le patient peut également avoir besoin d’un soutien médicamenteux et d’une thérapie physique.

L'encéphalite herpétique est une maladie trop grave, et il est déconseillé de recourir à un traitement traditionnel. L'issue de la maladie dépend directement de la rapidité du traitement antiviral. Avant la découverte des antiherpétiques, le taux de mortalité était de 70 à 100 %. Par conséquent, espérer un traitement à base de plantes ne peut que compromettre le temps et les chances de guérison. Cependant, les recettes de médecine traditionnelle peuvent être utiles pendant la période de convalescence. Les plantes médicinales peuvent soulager les maux de tête, réduire l'anxiété et l'agitation. L'agripaume, la valériane, la menthe et la pivoine sont efficaces. Le millepertuis est connu pour ses propriétés antidépressives naturelles et l'échinacée pour ses propriétés immunomodulatrices. Il est toutefois préférable d'utiliser un traitement à base de plantes sous la supervision d'un herboriste qualifié.

L'homéopathie peut également être utile pendant la période de convalescence; elle dispose de nombreux moyens de détoxification, de normalisation du système nerveux et de renforcement du système immunitaire, mais lors d'une encéphalite herpétique aiguë, il est préférable de contacter un spécialiste des maladies infectieuses dès que possible.

Le traitement chirurgical de l'encéphalite herpétique n'est pas utilisé, mais en cas de complications telles qu'une épilepsie focale pharmacorésistante, une chirurgie cérébrale peut être recommandée pour éliminer la source de la pathologie. Ces interventions sont réalisées selon des indications individuelles strictes.

La prévention

L'objectif principal des mesures préventives est d'éviter l'infection par l'herpès. On peut comparer cela aux tentatives de protection contre les infections virales respiratoires. Une bonne immunité peut être bénéfique, ce qui nécessite un mode de vie sain: une alimentation saine et variée, une activité physique régulière et du repos, une meilleure résistance au stress (personne ne peut éviter complètement le stress dans le monde moderne) et l'abandon des habitudes néfastes pour la santé. La pratique montre que le virus de l'herpès est très courant. Cependant, certaines personnes y résistent et doivent remercier leur système immunitaire pour cela.

Cependant, si vous voyez une personne présentant des symptômes évidents d'herpès labial, évitez de la serrer dans vos bras ou de l'embrasser trop fort. S'il s'agit d'un proche, sa vaisselle et ses articles d'hygiène doivent être séparés, mais toujours individuels.

Il est important de rappeler que la maladie, au stade aigu, peut également être transmise par des gouttelettes en suspension dans l'air. Par conséquent, il est conseillé, si possible, de désinfecter les parties du corps exposées qui pourraient avoir été contaminées par des microparticules de sécrétions (visage, cou) et de se rincer la bouche.

Les contraceptifs barrières et l'application d'un antiseptique sur les parties génitales après contact protègent partiellement contre l'herpès génital. Cependant, la meilleure protection reste d'éviter les rapports sexuels occasionnels.

Si l'infection ne peut être évitée, consultez un médecin et suivez régulièrement le traitement antiviral recommandé. Vous pouvez recourir à la médecine traditionnelle ou consulter un homéopathe. Ces mesures contribueront à contrôler le virus de l'herpès et constitueront une bonne prévention de sa réactivation et de l'apparition de complications graves.

Prévoir

L'instauration précoce d'un traitement antiviral augmente significativement les chances d'un pronostic favorable, même dans les formes sévères d'encéphalite herpétique. Sans traitement, l'encéphalite herpétique entraîne le décès ou une invalidité grave dans la grande majorité des cas. Actuellement, un quart à un cinquième des inflammations du tissu cérébral causées par le virus de l'herpès se terminent par une issue défavorable. La forme fulminante de la maladie est particulièrement dangereuse, et la propagation du processus inflammatoire aux membranes molles du cerveau (méningo-encéphalite) entraîne des conséquences plus graves.

Le taux de mortalité dû à l'encéphalite à HSV non traitée est d'environ 70 %, et 97 % des survivants ne retrouveront pas leur niveau de fonction antérieur.[ 53 ],[ 54 ]

Parmi les facteurs pronostiques négatifs les plus importants figurent l’âge avancé, le coma/niveau de conscience plus faible à la présentation, la diffusion restreinte en conduite sous influence et le retard dans la prise d’acyclovir.

Ce processus lent est dangereux en raison de la longueur de la période de latence, à la suite de quoi, au moment où le patient demande de l'aide, il existe déjà des lésions étendues et irréversibles des structures cérébrales.