Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Douve du foie

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La douve du foie est un parasite qui affecte l'homme et peut provoquer des symptômes non spécifiques difficiles à expliquer et à traiter. Cette maladie est plus fréquente que diagnostiquée; il est donc important d'en connaître les principaux symptômes et manifestations cliniques. D'autres helminthiases humaines sont également rares en raison du tableau clinique et de l'évolution non spécifiques de la maladie.

Toutes les infections humaines causées par des vers sont appelées helminthiases et sont classées selon le type d'agent pathogène et la structure caractéristique de ce groupe. On distingue:

- Les trématodes sont les soi-disant sysuns ou vers plats - les agents responsables de la schistosomiase, de la dicrocéliose, de l'opisthorchiase, de la fasciolose;

- Les nématodes sont des vers ronds qui provoquent les maladies suivantes: ascaridiose, trichocéphalose, trichinose, entérobiose;

- Les cestodoses sont des ténias qui provoquent la téniase, la téniarhynchose, la cysticercose et l'hyménolipédose.

Tous ces vers ont des mécanismes de transmission, des cycles de vie et des mesures préventives différents. L'une des helminthiases rares est la fasciolose, dont l'agent causal est la douve du foie.

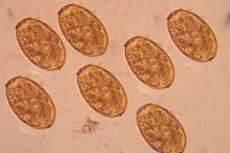

Structure de la douve du foie

La douve du foie ou Fasciola hepatica a un cycle de vie complexe et, compte tenu de ces caractéristiques et de sa structure caractéristique, elle est classée comme un ver plat.

La structure de la douve du foie est assez typique de sa classe. Son corps est lancéolé ou foliacé, légèrement aplati de haut en bas, et présente une couleur brun foncé caractéristique teintée de gris. Au début et à la fin, le corps se rétrécit et présente un bord pointu. La longueur du parasite ne dépasse pas quatre centimètres, généralement de deux à trois centimètres et demi. Fasciola possède deux ventouses, situées sur le bord antérieur, une orale et une abdominale, entre lesquelles se trouve l'ouverture buccale. C'est en raison de la présence de ces ventouses que ces vers plats sont appelés sysuns.

Le système digestif de la douve du foie est constitué de deux tubes dont l'extrémité est borgne et dépourvue d'anus. C'est l'un des avantages qui favorisent la parasitisation du foie par l'helminthe.

Les systèmes hématopoïétique et respiratoire ne sont pas complètement développés, c'est pourquoi la douve du foie a une localisation si caractéristique lorsqu'elle pénètre dans l'hôte principal et intermédiaire.

Le système nerveux des helminthes est constitué d'un anneau nerveux situé autour du pharynx et de fibres nerveuses en longs faisceaux qui parcourent tout le corps et se ramifient à différentes extrémités de la douve. Ces caractéristiques lui permettent de réagir aux changements de forme et autres irritations du corps de la douve, malgré le caractère primitif d'une telle structure.

La reproduction de la douve du foie est un processus complexe, qui implique le changement de formes et d'hôtes, et qui donne naissance à un grand nombre de descendants à partir d'un seul œuf. La reproduction de Fasciola est sexuée et hermaphrodite. Cela explique que le cycle biologique de la douve du foie comporte trois générations, chacune avec ses propres larves.

Ces caractéristiques de la structure externe et les différences caractéristiques de la structure interne de cet helminthe expliquent que le parasite affecte principalement le foie et les voies biliaires, ce qui lui permet de survivre sans l'influence négative des facteurs agressifs de la bile, des enzymes hépatiques et des enzymes lysosomales cellulaires. Cette activité de la fasciole lui permet de parasiter son foyer principal pendant une longue période – environ cinq ans – sans l'action d'aucun facteur immunitaire. Ce phénomène est souvent observé chez les helminthiases: leur structure primitive et leur cycle biologique plutôt complexe leur permettent de persister dans le foyer pendant des années sans manifestations cliniques prononcées ni réaction du système immunitaire. Les hôtes de la douve du foie sont les bovins de petite et de grande taille, et l'homme est moins fréquent.

Cycle de vie de la douve du foie

La complexité de la structure et les diverses formes de reproduction de l'helminthe nécessitent un cycle biologique complexe. Fasciola possède trois générations:

- marites avec une larve appelée circaria;

- sporocystes avec larve de miracidium;

- redia avec un chemin de développement direct.

Le cycle de développement complet commence avec un individu hermaphrodite, le marita. Ce marita vit dans l'hôte et est un individu sexuellement mature. Son corps long et caractéristique, plus long qu'une fasciole mature – environ cinq centimètres. Sa structure permet de le distinguer facilement des autres: à l'extrémité de son long corps lancéolé se trouve l'utérus avec un ovaire, réparti sur toute la longueur du corps. Cette structure contribue à son autofécondation grâce à la présence de matériel génétique différent de deux individus opposés. Après un certain temps, les ovules fécondés sortent de l'utérus – ils ont une apparence caractéristique: ovales, bruns avec une teinte jaune, avec un opercule sur l'un des bords ou pôles de l'œuf. Après la maturation de l'œuf, des larves, les miracidies, en émergent. Ces larves présentent également des caractéristiques particulières: la cellule entière est recouverte d'excroissances en forme de cils, ce qui lui permet de nager activement dans l'eau. Immédiatement après sa maturation, la miracidie doit trouver un hôte. À l'extrémité antérieure de la cellule se trouvent un organe réagissant à la lumière, des fibres nerveuses et une substance spéciale qui, une fois arrivée dans le corps de l'hôte, favorise la dissolution des cellules et leur pénétration. À l'extrémité de la cellule se trouvent des cellules germinales spécifiques qui donnent naissance au stade suivant de développement. Ces cellules ne nécessitent pas de fécondation et se développent de manière asexuée. Le premier hôte de la douve du foie est un mollusque. Grâce à cette enzyme protéolytique, la miracidie pénètre dans le corps de l'hôte, puis migre vers le foie, où elle se multiplie de manière asexuée et une nouvelle phase de développement se forme: le sporocyste.

Le sporocyste ne présente aucune structure caractéristique: c'est une formation informe, dépourvue d'organes digestifs, respiratoires ou excréteurs. Une nouvelle génération de larves s'y développe, également à partir de cellules germinales pré-formées issues du cycle précédent: les rédies. À leur sortie, la coque du sporocyste se rompt et meurt, donnant naissance à de nouvelles formes. Cette génération possède déjà des organes: le système digestif est représenté par la bouche et le pharynx, ainsi que des organes assurant la sortie des nouvelles larves. Après un ou deux mois, les rédies mûrissent et, par simple division, donnent naissance à une progéniture, les circaries.

Les circaries constituent le dernier stade du cycle biologique de la douve du foie. Leur apparence et leur structure ressemblent déjà parfaitement à celles de l'adulte. À l'extrémité antérieure des circaries se trouvent des ventouses, un tube digestif et des ganglions nerveux, organes d'excrétion des produits métaboliques. La présence d'une longue queue dans les circaries est une caractéristique structurelle distinctive, permettant à cette forme de quitter l'hôte intermédiaire et d'exister de manière autonome. Les circaries flottent librement dans l'eau et, pour se développer, se fixent aux plantes près du rivage, tout en se recouvrant d'une capsule. Une forme se forme alors, résistante aux facteurs environnementaux et capable de supporter les variations de température, ainsi que le dessèchement dû à l'épaisseur de la capsule. Cette forme, appelée kyste, porte également le nom spécifique d'adolescaria. Les hôtes finaux sont des animaux se nourrissant d'herbe ou de plantes aquatiques, comme les vaches, les chevaux, les chèvres, les porcs et les moutons. En pénétrant dans le tube digestif de ces animaux avec de la nourriture, la douve du foie, au stade kystique, dissout sa coquille sous l'action des enzymes de l'estomac et des intestins, puis pénètre dans la paroi. Depuis l'intestin, l'helminthe migre par le sang de la veine porte jusqu'au foie, où il constitue son habitat. En sortant du kyste, les larves hépatiques effectuent de longs trajets et atteignent les voies biliaires, où leur maturation finale et leur maturité sexuelle surviennent au bout de trois mois. L'helminthe affecte parfois le pancréas. Des symptômes cliniques non spécifiques apparaissent alors, selon le degré d'atteinte des cellules hépatiques et l'obstruction des voies biliaires.

Les voies d'infection humaine par la douve du foie se limitent aux plans d'eau où vivent des hôtes intermédiaires: les mollusques. L'infection humaine est rare, généralement accidentelle ou, dans les pays en développement, par la consommation d'eau provenant de plans d'eau ouverts infectés par des kystes. Elle peut également survenir en consommant des légumes ou des fruits de mer crus et non lavés. Chez l'homme, la douve du foie est localisée aux mêmes endroits que chez les animaux et provoque les mêmes modifications que dans le foie des mammifères.

Symptômes de la fasciolose

Le développement de toute infection helminthique s'accompagne d'un certain nombre de symptômes non spécifiques, mais en même temps, des symptômes caractéristiques sont parfois observés, associés aux particularités de la pathogenèse de la maladie.

La douve du foie se caractérise par sa localisation prédominante dans le foie, notamment dans les voies biliaires, mais elle peut aussi fréquemment être localisée dans le pancréas. Au stade larvaire, l'helminthe pénètre dans le foie, où il forme ses canaux biliaires. Parallèlement, les hépatocytes sont détruits et des manifestations cliniques caractéristiques sont observées. Les kystes, grâce à leur paroi épaisse, sont très résistants à l'action de la sécrétion biliaire agressive. Lorsque la fasciole atteint les canaux biliaires, elle s'y multiplie et de nombreux œufs se forment, à partir desquels les individus adultes se développent plus tard et détruisent la paroi des canaux, la dilatent et perturbent l'écoulement de la bile et l'architecture des faisceaux hépatiques. Ce n'est que lorsque les œufs sont libérés avec une partie de la bile dans le tube digestif qu'ils peuvent être retrouvés dans les selles.

La période d'incubation est d'une à six à huit semaines. C'est la période qui s'écoule entre le moment où les kystes pénètrent dans le tube digestif humain et celui où ils migrent vers le foie où apparaissent les premiers signes cliniques. Une fois dans le foie, les kystes commencent à se multiplier rapidement et les individus matures infectent les cellules. Cette période dure jusqu'à ce que tous les helminthes adultes se soient dispersés dans le foie. Cette période, qui s'étend de l'apparition des premiers symptômes jusqu'à l'atténuation du tableau clinique, est appelée phase aiguë.

La phase aiguë de la douve du foie se caractérise par des manifestations non spécifiques telles que fatigue, nausées, vomissements, maux de tête et fièvre. Une douleur intense ou une simple sensation de lourdeur dans l'hypochondre droit ou l'épigastre peuvent être gênantes, le lobe gauche du foie étant le plus souvent touché. Les signes spécifiques d'une atteinte hépatique sont l'apparition d'un ictère, de teinte verdâtre, accompagné de démangeaisons intenses. Cet ictère apparaît en raison d'une perturbation de l'écoulement de la bile et de la libération indirecte de bilirubine dans le sang, ainsi que d'une augmentation de la quantité d'acides biliaires qui ne peuvent pas pénétrer dans l'intestin et irritent la peau, provoquant ainsi des démangeaisons.

Au stade aigu, des symptômes allergiques sont souvent observés, dont la gravité peut varier, allant de lésions cutanées de type urticaire à des manifestations plus graves comme l'œdème de Quincke. Ces manifestations allergiques s'expliquent par la libération dans le sang de produits métaboliques des helminthes, qui ont un fort effet allergisant.

Cependant, ces symptômes cliniques prononcés ne sont pas observés chez tout le monde et sont rares. Bien souvent, les helminthiases présentent une phase aiguë inexprimée, ce qui rend le diagnostic très difficile. Les symptômes peuvent être moins prononcés, l'ictère peut ne pas apparaître, et les seules manifestations cliniques peuvent être des nausées, des vomissements, des douleurs hypochondriales, souvent associées à une cholécystite, une lithiase biliaire ou une simple intoxication.

Après un certain temps, en moyenne deux à trois semaines, les symptômes s'estompent progressivement et le stade suivant évolue: chronique. L'évolution de ce stade peut varier, car les lésions sont diverses. En cas de parasitisme persistant, le tableau de cholécystite chronique avec exacerbations périodiques se développe. Les helminthes peuvent perturber la rhéologie biliaire, ce qui contribue à la formation de calculs et au développement d'une lithiase biliaire. Très souvent, les petits kystes de la douve du foie ne sont pas visualisés à l'échographie, ce qui ne permet pas de suspecter autre chose. En cas d'infection des voies biliaires, le tableau de cholécystite aiguë ou d'angiocholite se développe. Toutes ces pathologies se développent sur le terrain d'un seul petit helminthe, qui peut vivre dix ans, et le traitement est inefficace en raison de son manque de spécificité.

Diagnostic de l'infection par la douve du foie chez l'homme

La douve du foie présentant de nombreux symptômes non spécifiques et dont la gravité peut être insignifiante, il est très difficile d'établir un diagnostic rapide. Souvent, un diagnostic précisant la localisation de la lésion n'est pas posé du vivant du patient, car les œufs ne sont pas excrétés en permanence et peuvent ne pas être présents dans toutes les selles. Seul un diagnostic spécifique peut confirmer le diagnostic.

Concernant l'anamnèse, il est essentiel de demander au patient quand les premiers symptômes sont apparus. Il est nécessaire de connaître les éventuels épisodes d'infection, en s'enquérant des antécédents familiaux survenus au cours des deux derniers mois de vie, en tenant compte de la période d'incubation.

Lors de l'examen d'un patient, on peut identifier un symptôme d'ictère, qui se manifeste par une pâleur générale, l'anémie étant observée chez plus de 80 % des patients. À la palpation, le foie est hypertrophié, douloureux et peut présenter un bord arrondi. De plus, en cas d'atteinte pancréatique, une douleur dans l'hypochondre gauche peut être observée. La vésicule biliaire est souvent épargnée, ce qui peut évoquer une helminthiase, car l'ictère est toujours prononcé. Cependant, une hypertension des voies biliaires et une altération de l'écoulement biliaire peuvent également être impliquées. D'autres manifestations cliniques, telles que des signes allergiques prononcés, peuvent être comparées aux symptômes d'une atteinte hépatique. Tout cela peut évoquer une possible helminthiase.

Des méthodes supplémentaires pour diagnostiquer les lésions hépatiques humaines causées par la douve du foie sont utilisées en laboratoire et instrumentales.

Parmi les méthodes instrumentales, l'échographie est considérée comme une priorité. Elle permet d'identifier l'état de la vésicule biliaire, une éventuelle inflammation de sa paroi sous forme d'épaississement, et la présence de calculs vésicaux. Il est également possible de mesurer la pression dans les canaux biliaires, leur largeur et le degré de lésion. L'échographie est principalement réalisée à des fins de diagnostic différentiel.

Parmi les méthodes de laboratoire, l'analyse des selles est la plus simple et la plus significative sur le plan diagnostique. Il est nécessaire de répéter cet examen plusieurs fois, car il est souvent impossible de détecter les œufs de douve du foie ou d'autres helminthes du premier coup.

Des examens cliniques généraux sont effectués, notamment une analyse sanguine et un bilan biochimique sanguin. Des modifications du bilan sanguin peuvent se manifester par une anémie. Une éosinophilie peut indiquer une helminthiase. Lors du bilan biochimique sanguin, la bilirubine totale sera augmentée en fonction du degré d'ictère, principalement en raison d'une hémorragie indirecte et directe, confirmant une cholestase. Lors des tests hépatiques, la bilirubine totale peut légèrement augmenter en fonction du degré de cytolyse des hépatocytes, mais l'augmentation de la phosphatase aura une valeur diagnostique, signe d'une altération de l'écoulement biliaire.

Les méthodes les plus modernes de diagnostic de toute maladie aujourd’hui sont les méthodes de recherche sérologique.

Si l'association des symptômes cliniques permet de suspecter une fasciolose, un examen sérologique avec dosage des anticorps dirigés contre la douve du foie peut être réalisé pour confirmation. Si un titre d'anticorps de classe M significatif est détecté, le patient présente une phase aiguë de la maladie; si le titre d'immunoglobulines G prédomine, l'helminthiase évolue vers la chronique.

Une autre méthode de diagnostic progressiste aujourd'hui est la réaction en chaîne par polymérase, qui implique la détection de l'ADN de la douve du foie dans le sang du patient, ce qui confirme à 100 % le résultat.

Ce sont les principales méthodes de diagnostic qui nous permettent de confirmer le diagnostic et de prescrire un traitement en temps opportun.

[ 7 ]

[ 7 ]

Diagnostic différentiel de la fasciolose

Les symptômes des différentes helminthiases peuvent souvent être similaires, ce qui nécessite d'identifier certains schémas de développement et manifestations cliniques pour un diagnostic correct et un traitement adéquat. Quant à la fasciolose, elle doit être différenciée des autres helminthiases, à savoir les nématodes et les cestodoses.

La différence entre les oxyures et les douves du foie est importante, mais leurs symptômes sont similaires. Lorsque les oxyures infectent l'homme, elles provoquent une maladie appelée entérobiase. Le plus souvent, les enfants tombent malades, mais avec un tableau clinique atténué et l'absence de manifestations intestinales, des symptômes allergiques apparaissent. Autrement dit, comme pour les lésions dues aux douves du foie, les lésions dues aux oxyures provoquent une réaction allergique, et les parents consultent souvent des allergologues, faute de pouvoir diagnostiquer l'allergène responsable des symptômes chez leur enfant. Il s'agit simplement d'une atteinte de l'helminthe, l'oxyure. Par conséquent, si de telles manifestations cliniques apparaissent, il est nécessaire de distinguer l'entérobiase des lésions dues aux douves du foie.

Les oxyures se distinguent par la présence de deux individus de sexe différent, de taille différente, et par la ponte des œufs uniquement de la femelle. L'infection survient également en cas d'ingestion d'œufs avec des mains sales ou des légumes. Les oxyures se localisent dans la partie distale de l'intestin grêle et la partie proximale du côlon. À cet endroit, les individus sortent des kystes, puis, après la fécondation, la femelle rampe dans la partie distale du rectum jusqu'à l'anus et pond ses œufs. Cela provoque des démangeaisons périanales, signe pathognomonique d'une infestation par les oxyures. Le diagnostic spécifique repose sur l'identification des œufs lors du grattage anal, ainsi que sur des méthodes sérologiques telles que la réaction en chaîne par polymérase et la détection d'immunoglobulines spécifiques.

La douve du foie et le ténia du bœuf présentent des caractéristiques similaires et distinctes. L'infection par le ténia du bœuf survient lorsqu'une personne consomme de la viande contaminée et insuffisamment cuite. Les caractéristiques structurelles des deux helminthes sont similaires. Le ténia du bœuf possède également des ventouses grâce auxquelles il se fixe aux cellules intestinales; c'est un hermaphrodite. Une anémie et une réaction allergique prononcée sont également caractéristiques de l'infection par la douve du foie. Les symptômes, tels que faiblesse, vertiges, nausées et vomissements, sont également observés; ce sont des manifestations non spécifiques de toxicose dans les helminthiases.

Le ténia bovin se distingue par sa taille de plus de cinq mètres et se développe dans les intestins, se fixant à l'épithélium par des ventouses, ce qui contribue à une perte de poids importante, car il empêche l'absorption de tous les nutriments. Au cours de sa vie, des segments se détachent du ténia et sortent par l'anus, sans provoquer de démangeaisons.

Le diagnostic de la maladie est difficile, car le parasite est difficile à identifier et à différencier, et s'il n'est pas traité, il peut vivre longtemps et la personne perd du poids et souffre d'immunité.

Un signe spécifique peut être considéré comme le rampement des segments, ainsi que le diagnostic de laboratoire, qui confirme la présence d'immunoglobulines spécifiques.

Traitement et prévention de l'infection par la douve du foie

Le traitement de toutes les helminthiases est complexe, notamment en raison de la difficulté de diagnostic et de la précision du diagnostic. Il est souvent impossible de déterminer précisément le type d'agent pathogène; c'est pourquoi le type de lésion est pris en compte et ce n'est qu'ensuite qu'un traitement complexe est mis en place.

Le traitement vise non seulement à détruire l'agent pathogène, mais également à corriger les troubles apparus, ainsi qu'à mettre en place une thérapie de soutien symptomatique.

Le traitement étiologique repose sur l'utilisation d'un médicament spécifique, le Chloksil. Ce médicament, disponible sous forme de poudre, possède un effet vermifuge ciblant les helminthes localisés dans le foie. Il existe plusieurs schémas thérapeutiques. Un schéma thérapeutique de deux jours consiste à prendre une dose de 100 à 150 mg par kilogramme de poids corporel, répartie sur deux jours. Un schéma thérapeutique de cinq jours consiste à prendre le médicament à une dose de 50 à 60 mg par kilogramme de poids corporel, pendant cinq jours. La poudre est dissoute dans un demi-verre de lait et bue après les repas. Ces deux schémas thérapeutiques ne présentent pas de particularités particulières, mais doivent être définis individuellement. Ce traitement est recommandé en phase aiguë de la maladie. Un traitement symptomatique est également nécessaire:

- En cas de cholestase, des préparations d'acide ursodésoxycholique sont prescrites, ce qui stimule la sécrétion de bile et réduit la gravité de l'ictère;

- si la température augmente – médicaments antipyrétiques;

- en cas de lésion du pancréas, des préparations enzymatiques sont prescrites;

- pour corriger l’anémie – un régime alimentaire avec une teneur accrue en fer;

- À des fins de désensibilisation, des médicaments antiallergiques sont prescrits, principalement de première génération; s'il y a des démangeaisons, ils les élimineront.

Il s’agit du traitement principal et les médicaments sont sélectionnés individuellement, en fonction de la gravité des manifestations cliniques.

La prévention de la douve du foie ne peut être que non spécifique, car il n'existe pas de vaccin contre les helminthes. Les mesures préventives reposent sur des règles d'hygiène et de salubrité, notamment:

- ne buvez pas d’eau provenant de sources ouvertes;

- lavez-vous toujours les mains avant de manger;

- lorsque vous préparez des aliments à l'extérieur, vous ne devez pas laver les légumes dans une rivière ou un étang;

- Avant de manger des fruits, des légumes et des baies, assurez-vous de les laver.

En ce qui concerne les mesures générales, il est nécessaire d'isoler et de nettoyer les plans d'eau propices à la reproduction de la douve du foie. En respectant ces règles, vous pouvez vous protéger contre de nombreux autres helminthes.

La douve du foie est un helminthe que l'on peut contracter en consommant des aliments ou de l'eau contaminés par des kystes de ce parasite. La maladie se caractérise par des lésions hépatiques non spécifiques, se traduisant par un syndrome de cholestase. D'autres organes peuvent également être touchés et des manifestations dyspeptiques peuvent apparaître. Souvent, en cas d'intoxication, des manifestations allergiques se développent. Compte tenu de ces faits, le diagnostic et le traitement de cette maladie sont complexes. Il est donc nécessaire d'observer des mesures préventives lors de la préparation des aliments et des repas.