Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Nasira ang aortic aneurysm

Dernière revue: 29.06.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

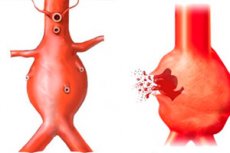

Même avec une surveillance régulière de la dynamique de développement de l'anévrisme aortique, il est impossible de prédire l'évolution du processus pathologique. Malheureusement, les complications sont fréquentes et seule la chirurgie peut éliminer complètement le problème. La conséquence la plus grave et la plus défavorable peut être la rupture de l'anévrisme aortique. Si le segment artériel altéré augmente de 5 mm par an et que le diamètre du vaisseau dépasse 45 mm, le risque de développer cette complication augmente considérablement, ce qui justifie une intervention chirurgicale.

Épidémiologie

La rupture d'anévrisme aortique survient chez environ un patient hospitalisé sur dix mille (selon d'autres données, elle survient dans six cas pour 100 000 personnes par an). Il faut cependant tenir compte du fait que davantage de patients décèdent avant l'hospitalisation.

Le pronostic est plus défavorable chez les personnes âgées et les femmes, en raison de manifestations atypiques fréquentes et d'un diagnostic tardif.

Le facteur de risque le plus fréquent de rupture d'anévrisme est l'hypertension artérielle, diagnostiquée chez 70 % des patients. L'âge moyen des patients admis pour rupture d'anévrisme est de 62 à 64 ans, dont environ 65 % d'hommes.

On trouve environ deux cas de stratification pour 800 examens médicaux post-mortem (autopsies), dix cas pour 1 000 personnes en cas de mort subite et jusqu'à 4 % des décès dus à des anomalies cardiovasculaires.

En l'absence de soins médicaux, le taux de mortalité précoce des patients avec stratification est estimé à 1 % par heure - c'est-à-dire qu'un patient sur cent décède toutes les heures - dans les 24 premières heures, jusqu'à 75 % décèdent dans les 14 jours et plus de 90 % décèdent sur plusieurs mois.

La rupture d'anévrisme de l'aorte survient plus souvent entre 60 et 70 ans, plus souvent chez les hommes que chez les femmes. [ 1 ]

Causes ng isang ruptured aortic aneurysm.

Le facteur causal le plus fréquent de rupture d'anévrisme aortique est l'hypertension artérielle, observée chez 75 à 85 % des patients atteints de cette pathologie. Les maladies congénitales pouvant entraîner une rupture sont les syndromes de Marfan, d'Ehlers-Danlos et de Turner, ainsi que la bicuspidie aortique congénitale, la coarctation aortique, l'aortite à cellules géantes et la polychondrite récidivante.

Des cas de rupture d'anévrisme ont été observés chez des femmes enceintes, en particulier chez des patientes de moins de 40 ans, principalement au troisième trimestre de la grossesse. Comme l'infarctus aigu du myocarde et le syndrome de mort subite, la rupture aortique suit un rythme saisonnier et circadien, les cas les plus fréquents survenant en hiver et le matin (4-5 heures du matin). Cette relation s'explique par les modifications physiologiques des indices de pression artérielle. [ 2 ]

Un anévrisme aortique rompu complique de telles anomalies congénitales:

Peut agir comme complications de pathologies acquises:

- Aortite;

- Athérosclérose aortique, hypertension;

- Contusion thoracique fermée;

- Toxémie gravidique, etc.

Des cas de dissection artérielle avec rupture artérielle ultérieure ont été décrits après des manipulations médicales, notamment après canulation du vaisseau principal ou de ses branches, ou insertion d'un dispositif de contre-pulsation. La dissection iatrogène avec rupture est plus fréquente chez les patients âgés et est plus souvent détectée dans le contexte de modifications athéroscléreuses marquées.

Dans la plupart des cas, la rupture résulte d'une dissection aortique, elle-même causée par une dégénérescence de la média. Les anévrismes surviennent suite à des processus dégénératifs liés à l'athérosclérose ou en réaction à des troubles structurels de la paroi artérielle avec modifications des taux de métalloprotéinases tissulaires.

Facteurs de risque

Principaux facteurs de risque:

- Génétique (si des parents proches de sexe masculin ont eu des anévrismes avec ou sans rupture);

- Pathologies cardiovasculaires (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique, malformations cardiaques, infarctus du myocarde, sténoses artérielles);

- Violation des taux de lipoprotéines dans le sang, athérosclérose progressive.

D’autres facteurs de risque incluent:

- Antécédents de troubles aortiques ou de la valve aortique;

- Antécédents héréditaires défavorables en termes de pathologies aortiques;

- A subi des interventions chirurgicales coronariennes;

- Tabagisme, consommation de drogues (en particulier amphétamines, cocaïne);

- Contusions thoraciques;

- Accidents de la circulation.

Selon les données anatomiques pathologiques, une rupture aortique était présente dans 20 % des cas chez les personnes décédées des suites d’accidents de la route. [ 3 ]

Pathogénèse

Lorsque la couche interne de l'artère est déchirée, une dissection anévrismale se forme. Le sang, poussé par la pression, pénètre par cette rupture et décolle la gaine aortique moyenne. L'hémorragie peut être dirigée le long du trajet du vaisseau: dans ce cas, l'hématome obstrue l'une des branches, de la crosse aortique aux artères intestinales. Le décollement rétrograde affecte la résistance des volets de la valve aortique et entraîne son dysfonctionnement. La formation d'un faux canal se produit dans la partie externe de la gaine aortique moyenne. La paroi externe ne représente qu'un quart de l'épaisseur initiale de la paroi aortique. Ce phénomène est le mécanisme de rupture vasculaire le plus fréquent chez les patients présentant un anévrisme disséquant.

La rupture dans la région de l'arc aortique se produit principalement dans la cavité médiastinale, la rupture de l'aorte descendante dans la cavité pleurale gauche et la rupture de l'aorte abdominale dans la région rétropéritonéale.

Étant donné que le péricarde pariétal est relié à l'aorte ascendante, à proximité de la sortie du tronc brachial, la rupture de l'un des segments ascendants peut provoquer une tamponnade péricardique.

Environ 70 % des ruptures surviennent au niveau de l'aorte ascendante, 10 % au niveau de la crosse et 20 % au niveau de l'aorte descendante. L'aorte abdominale est la plus rarement rompue.

Un anévrisme disséquant se forme principalement après rupture ou étirement de la couche aortique interne, dans le contexte d'une hémorragie intramurale. La rupture de la couche interne est le plus souvent causée par une augmentation de la pression et/ou un étirement du vaisseau. Sous l'effet de la pulsation constante du flux sanguin, les couches vasculaires se séparent.

L'aorte ascendante peut se rompre à différents endroits:

- Dans 60 % des cas, il y a une rupture de la surface convexe;

- Dans 30 % des cas - rupture du segment distal de l'artère sous-clavière gauche;

- Dans 10% des cas, rupture de la crosse aortique.

Moins de 10 % des patients présentent des ruptures spontanées.

En pathologie, les variantes suivantes de l'évolution de la pathologie sont classées:

- La rupture aortique se produit sans dissection.

- Les couches internes de l'aorte sont déchirées, les couches sont séparées par le flux sanguin, puis l'hémorragie intrapariétale éclate dans les tissus entourant l'aorte.

- L'hématome se rompt dans la lumière aortique et un anévrisme disséquant chronique se forme.

- Un hématome intra-pariétal se forme avec risque de rupture.

La complexité de la maladie réside dans le fait que l'anévrisme aortique lui-même peut persister pendant de nombreuses années sans symptômes apparents. Parallèlement, le risque de complications est présent presque à chaque instant. La rupture d'un anévrisme provoque une hémorragie grave, généralement mortelle. Même dans les pays dotés des meilleures capacités médicales, le taux de mortalité préhospitalière atteint 40 % et 60 % en postopératoire.

Symptômes ng isang ruptured aortic aneurysm.

La présentation clinique d’un anévrisme aortique rompu comprend généralement les signes suivants:

- Douleur aiguë et soudaine dans la poitrine ou l’abdomen (selon la partie de l’aorte endommagée);

- Une forte baisse de la tension artérielle;

- Palpitations cardiaques sévères;

- Apparition soudaine d’essoufflement;

- Lividité de la peau;

- Stupeur motrice et de la parole;

- Transpiration accrue (transpiration froide et moite);

- Nausées, vomissements;

- Vertiges sévères;

- Trouble de la vision et perte de connaissance.

La rupture d'un anévrisme aortique disséquant est le stade final de la séparation progressive du vaisseau en plusieurs couches, avec rupture de la dernière couche externe par le flux sanguin. Les spécialistes constatent que, dans de nombreux cas, l'approche imminente de la rupture peut être détectée bien avant l'apparition de la complication. Ainsi, certains patients se plaignent de douleurs persistantes croissantes (thoraciques, abdominales, dorsales, selon la localisation du décollement), d'une augmentation de la tension artérielle et de fausses crises d'angine de poitrine, non corrigibles par un traitement médicamenteux. En consultant à temps un cardiologue compétent, ces problèmes peuvent sauver non seulement la santé, mais aussi la vie du patient atteint d'anévrisme.

La rupture d'un anévrisme de l'aorte abdominale est un concept identique indiquant la violation de l'intégrité d'une grande partie du vaisseau aortique descendant, sous son intersection avec le diaphragme. En cas de risque de complication, le patient ressent une douleur sourde, mais croissante, dans l'abdomen ou sous les côtes. Une douleur lancinante ou pulsatile est souvent ressentie. Au moment de la rupture, tous les signes d'une hémorragie interne grave sont observés. Cependant, même quelques secondes de retard réduisent considérablement les chances de survie du patient.

La rupture d’un anévrisme de l’aorte thoracique suit le même principe:

- Douleur aiguë et « déchirante » dans la poitrine;

- Symptomatologie du choc hémorragique (faiblesse soudaine, vertiges, nausées, bouche sèche, yeux foncés, vision floue et perte de connaissance).

Une douleur aiguë peut irradier vers le dos, les épaules et l'abdomen. Dans de nombreux cas, la pathologie se manifeste par un infarctus aigu, une thrombose mésentérique ou une embolie pulmonaire, nécessitant une différenciation à la fois prudente et rapide.

Un anévrisme rompu de l'aorte thoracique ascendante se révèle également par des signes d'hémorragie interne:

- Faiblesse brutale (effondrement);

- Évanouissement (effondrement);

- Peau pâle et bleue;

- Chute de la tension artérielle (littéralement « sous vos yeux »);

- Augmentation du rythme cardiaque.

L'intensité des signes de rupture augmente presque immédiatement: la perte de sang fatale est loin d'être toujours compensée à temps ou le saignement peut être arrêté. Par conséquent, le problème se termine souvent par une issue fatale.

La rupture d'un anévrisme de la crosse aortique s'accompagne d'un écoulement sanguin massif dans la cavité pleurale ou péricardique. Une douleur intense se manifeste derrière le sternum, irradiant vers le cou, les épaules, les bras, le dos et les omoplates. Des vomissements sanglants et des crachats de sang peuvent survenir. Le patient perd connaissance et décède rapidement en l'absence de secours.

Complications et conséquences

La rupture d'un anévrisme aortique est associée à un taux de mortalité élevé et à une incidence tout aussi élevée d'effets indésirables et de complications, même en cas d'intervention chirurgicale rapide. Selon différentes sources, le taux de mortalité atteint 60 à 80 %.

Les complications mettant directement en danger la vie du patient constituent un danger supplémentaire: complications cardiovasculaires et respiratoires, ischémie du tube digestif et des membres inférieurs, thromboembolie, syndrome des loges. Ces troubles sont typiques de la période hospitalière et postopératoire.

Malgré l'amélioration constante de la qualité des interventions thérapeutiques en situation d'urgence et de crise, les résultats du traitement des ruptures d'anévrisme aiguës restent insatisfaisants. Ce constat est particulièrement vrai dans les régions dépourvues de centres vasculaires spécialisés et d'hôpitaux spécialisés dotés d'équipements adaptés et d'un personnel chirurgical et anesthésique qualifié.

Les complications postopératoires les plus fréquentes sont la colite ischémique et l'embolie vasculaire. Les affections potentiellement mortelles les plus dangereuses sont l'insuffisance rénale aiguë, la pneumonie et l'infection des plaies.

Diagnostics ng isang ruptured aortic aneurysm.

La manipulation diagnostique est réalisée immédiatement dans un établissement disposant des capacités chirurgicales nécessaires. Il convient de différencier les douleurs internes et les pertes sanguines importantes des autres causes probables. Les constatations suivantes sont requises:

- Tests de laboratoire:

- Détermination du groupe sanguin, du facteur Rh;

- Evaluation du taux de plaquettes;

- Évaluation de la fonction d'agrégation plaquettaire;

- Etude de l'hémostase plasmatique;

- Etude de la fibrinolyse.

- Le diagnostic instrumental est représenté par des études d'imagerie (angio-tomodensitométrie, échocardiographie transoesophagienne, radiographie thoracique, imagerie par résonance magnétique).

Diagnostic différentiel

Une rupture limitée d'un anévrisme aortique peut être suspectée si le diagnostic révèle une dilatation pathologique de l'artère avec une paroi préservée, et si le patient constate l'apparition d'une douleur aiguë. Dans ce cas, le risque de nouvelle rupture est élevé, généralement indiqué par une récidive ou une persistance du syndrome douloureux, ainsi que par une accumulation de liquide dans la cavité abdominale ou pleurale.

Lors de la visualisation, il est souvent difficile de distinguer une rupture d'anévrisme aortique d'une rupture limitée. Elle diffère d'une atteinte de l'intégrité de la paroi libre, caractérisée par la destruction de toutes les couches de la paroi et la formation d'un hématome massif: une rupture limitée, avec ou sans formation d'un faux anévrisme, se caractérise par la formation d'un hématome périvasculaire, qui se « cache » derrière les structures périaortiques, notamment la plèvre, le péricarde, le médiastin, l'espace rétropéritonéal ou les organes voisins. Les patients présentant une rupture aortique limitée présentent une hémodynamique stable.

Traitement ng isang ruptured aortic aneurysm.

Une rupture d'anévrisme de l'aorte constitue une indication absolue de chirurgie d'urgence. En cas de suspicion de rupture, il est nécessaire d'appeler immédiatement une équipe d'urgence: tout retard peut coûter la vie au patient.

Avant l’arrivée des ambulanciers, ces étapes doivent être suivies:

- Le patient doit être placé en position horizontale avec l’appui-tête surélevé;

- Nous avons besoin d’un repos complet, sans aucun mouvement;

- Avant l'arrivée de l'ambulance, il est nécessaire de parler constamment au patient, si possible pour le rassurer, en prévenant l'apparition de crises de panique et de choc;

- En aucun cas, de la nourriture ou des boissons ne doivent être proposées à la victime;

- Pour réduire la douleur, il est permis de donner au patient un comprimé de nitroglycérine.

Les premiers secours médicaux sont prodigués dans le cadre d'une hospitalisation par l'équipe de réanimation cardiaque du service de chirurgie et comprennent:

- Contrôle de la douleur (administrer des analgésiques non narcotiques et narcotiques (Promedol, Morphine, Omnopon);

- Contrôle du choc (réanimation cardio-pulmonaire);

- Normalisation de la pression artérielle.

Médicaments

La prise en charge d'urgence en cas de rupture d'anévrisme implique l'admission du patient dans un établissement chirurgical spécialisé pour une intervention chirurgicale d'urgence. Parallèlement, une administration vigoureuse de solutions cristalloïdes (environ 3 ml pour 1 ml de perte sanguine) ou colloïdales (environ 1 ml pour 1 ml de perte sanguine) est nécessaire, mais seulement jusqu'à ce qu'il soit possible d'administrer la préparation de globules rouges. Déterminer le groupe sanguin, la masse de globules rouges transfusée, le sang d'un donneur universel ou la préparation du groupe approprié. Surveiller l'hématocrite en veillant à ce qu'il ne descende pas en dessous de 30 %. En complément de la masse de globules rouges, transfuser du plasma frais congelé, du concentré plaquettaire et du cryoprécipité. Le thromboconcentré est utilisé lorsque la numération plaquettaire est inférieure à 50 000/µL, et le cryoprécipité à raison de 1 unité/10 kg/m². T. À une concentration de fibrinogène inférieure à 1,5 g/L. Transfuser 1 unité de plasma frais congelé et 1 unité de thromboconcentré pour chaque unité de masse de globules rouges transfusée.

Contrôler la température corporelle, corriger l'acidose et l'hypocalcémie. Il est possible d'utiliser de l'acide tranexamique (par voie intraveineuse, à une dose de charge de 1 g pendant 10 minutes, selon les indications), de transfuser des composants sanguins ou d'utiliser du facteur VII activé recombinant.

Traitement chirurgical

La particularité des interventions chirurgicales pour rupture d'anévrisme de l'aorte réside dans leur urgence, chaque minute de retard augmentant significativement le risque de décès. La préparation du patient à l'intervention est quasi inexistante et ne doit pas retarder le début de la manipulation, quelles que soient les circonstances. Il est important de prévoir un accès veineux (de tout type: périphérique, veineux central) et de débuter le traitement par perfusion et transfusion. Si la pression systolique initiale est inférieure à 70 mm Hg, une perfusion de noradrénaline est réalisée avant l'induction de l'anesthésie pour atteindre une pression systolique de 80 à 90 mm Hg. L'antibioprophylaxie est assurée par les céphalosporines de 2e et 3e générations.

Au cours du processus, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, l'électrocardiogramme, la diurèse, le taux d'hémoglobine, l'INR, l'APTV, le fibrinogène et la numération plaquettaire sont surveillés.

Les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- Chirurgie d'excision de la valve aortique avec prothèse de la valve aortique et de l'aorte ascendante avec un seul implant combiné.

- Prothèse aortique supracoronaire.

L'intervention chirurgicale pour rupture d'anévrisme aortique est longue, laborieuse et réalisée dans un contexte de perte sanguine importante. Elle est réalisée sous circulation artificielle. Une attention particulière est portée à la protection du muscle cardiaque lors de l'intervention, notamment par l'utilisation de solutions cardioplégiques salines et de solutions alternatives. Le patient est en hypothermie, ce qui, dans un contexte de perte sanguine importante et de circulation artificielle prolongée, entraîne de nombreuses complications postopératoires, notamment le développement d'une CIVD.

Lors de la réimplantation de prothèses cervico-céphaliques, la circulation sanguine est complètement interrompue et une perfusion rétrograde du cerveau est réalisée via les veines jugulaires internes. Dans ce cas, le cerveau est protégé par une hypothermie profonde jusqu'à 12-14 °C et l'administration de médicaments tels que le Seduxen et le Propofol (réduisant la consommation d'oxygène du cerveau). Une perfusion rétrograde prolongée et l'inhibition de la circulation sanguine n'ont aucun effet bénéfique sur le fonctionnement du système nerveux central, ce qui explique le pourcentage élevé de complications postopératoires.

Lors d'une intervention pour rupture de l'aorte thoracique descendante, une prothèse est mise en place avec réimplantation des vaisseaux intercostaux. L'une des particularités de l'intervention est le contournement de la zone d'implantation de la prothèse, avec arrêt complet du flux sanguin et perfusion cérébrale rétrograde. Une intubation uni-pulmonaire et une protection cérébrale sont réalisées.

La prévention

La rupture d'anévrisme peut être évitée si le problème est détecté et traité à temps, sans attendre l'apparition de complications. Les anévrismes ne peuvent être guéris que par chirurgie: le traitement conservateur est symptomatique et n'améliore que légèrement la qualité de vie du patient sans éliminer la pathologie. La chirurgie peut être réalisée de manière classique, par intervention sur cavité ou par endoprothèse.

Le traitement chirurgical qualifié des patients atteints d'anévrisme aortique est sûr dans la plupart des cas, en particulier chez les jeunes patients. Lors de l'intervention chirurgicale, le vaisseau aortique est clampé en dessous et au-dessus de la zone pathologiquement altérée, remplaçant la zone anévrismale par une section en polyester.

Les risques de complications périopératoires (complications cardiaques et respiratoires, hernies postopératoires, paralysie des membres et décès) sont plus élevés chez les patients âgés. Le traitement endovasculaire par stent implantable est considéré comme une procédure plus sûre pour ces patients.

D’autres mesures préventives obligatoires pour prévenir la rupture d’anévrisme comprennent:

- Arrêt du tabac;

- Surveillance régulière des mesures de la tension artérielle;

- Contrôles réguliers;

- Contrôle du poids corporel, du taux de cholestérol sanguin;

- Adhésion à un régime alimentaire sain et pauvre en cholestérol.

Un anévrisme détecté et opéré tôt dans son développement est le meilleur moyen de prévenir la rupture aortique.

Prévoir

La rupture aortique est une complication redoutable d'une maladie déjà insidieuse et imprévisible: l'anévrisme. L'aorte est le principal vaisseau sanguin qui irrigue tous les organes et systèmes. Cette artère principale provient du cœur et traverse la partie médiane de la cage thoracique et abdominale, traversant un important volume de sang sous haute pression. Toute atteinte à l'intégrité (rupture) de ce vaisseau peut provoquer une hémorragie potentiellement mortelle. L'anévrisme lui-même est souvent pratiquement inconscient et est détecté fortuitement lors d'examens préventifs de routine.

Les risques de rupture sont particulièrement élevés dans les anévrismes volumineux et à croissance rapide: dans de telles situations, une intervention chirurgicale doit être sérieusement envisagée, voire en urgence. La chirurgie d'urgence pour rupture aortique comporte un risque de mortalité beaucoup plus élevé. De plus, la plupart des patients présentant une rupture d'anévrisme décèdent avant l'arrivée des médecins.

Cause du décès dans un anévrisme aortique rompu

En cas de rupture d'anévrisme, il est nécessaire d'intervenir rapidement et en urgence, et l'intervention est exclusivement chirurgicale. Sans intervention immédiate, la perte de sang est massive et, par conséquent, le décès. La plupart des patients décèdent avant d'atteindre un établissement médical. Cependant, les chances de survie après une intervention chirurgicale ne sont pas garanties.

Une perte sanguine massive s'accompagne d'une forte diminution du volume sanguin circulant, de l'apparition ultérieure d'un état hypoxique et hypoxémique, d'une hypotension, d'un déficit important de l'apport sanguin aux organes internes et d'une acidose métabolique croissante. Une CIVD peut également survenir.

À un rythme de perte sanguine de 150 ml par minute, l'issue fatale survient en 15 à 20 minutes. La rupture d'un anévrisme aortique s'accompagne d'un manque d'apport sanguin aux organes nécessaires à leur fonctionnement normal, du développement d'un choc hémorragique, d'une perte de connaissance et d'un arrêt cardiaque.