Expert médical de l'article

Nouvelles publications

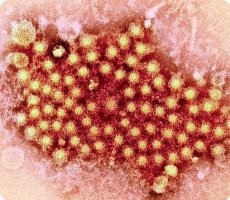

Virus de l'hépatite A

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'hépatite virale A est une maladie infectieuse humaine caractérisée principalement par des lésions hépatiques et se manifestant cliniquement par une intoxication et un ictère. Le virus de l'hépatite A a été découvert en 1973 par S. Feinstone (et al.) grâce à la méthode de l'immunomicroscopie électronique et en infectant des singes (chimpanzés et ouistitis). Cette méthode consiste à ajouter des anticorps spécifiques (sérum de convalescent) au filtrat des selles d'un patient atteint d'hépatite A, puis à soumettre le sédiment à une microscopie électronique. L'interaction des virus avec des anticorps spécifiques entraîne une agrégation spécifique. Dans ce cas, ils sont plus faciles à détecter, et l'agrégation sous l'influence des anticorps confirme la spécificité de l'agent pathogène. La découverte de S. Feinstone a été confirmée par des expériences sur des volontaires.

Le virus de l'hépatite A est sphérique, le diamètre du virion est de 27 nm. Son génome est représenté par un ARN simple brin positif de 2,6 mm de diamètre. Il n'y a pas de supercapside. La symétrie est cubique (icosaèdre). La capside, composée de 32 capsomères, est formée de quatre polypeptides (VP1-VP4). De par ses propriétés, le virus de l'hépatite A appartient au genre Heparnovirus, de la famille des Picornaviridae. En termes d'antigènes, le virus de l'hépatite A (VHA) est homogène. Le VHA se reproduit bien dans l'organisme des chimpanzés, des babouins, des hamadryas et des ouistitis. Pendant longtemps, le virus n'a pas pu être cultivé. Ce n'est que dans les années 1980 qu'il a été possible d'obtenir des cultures cellulaires dans lesquelles le VHA se reproduit. Initialement, des lignées cellulaires continues de rein d'embryon de macaque rhésus (culture FRhK-4) ont été utilisées à ces fins, et maintenant une lignée cellulaire continue de cellules rénales de singe vert (culture 4647) est utilisée.

Selon les recommandations des experts de l'OMS, la nomenclature suivante des marqueurs du virus de l'hépatite A a été adoptée: virus de l'hépatite A - anticorps anti-VHA contre le virus de l'hépatite A: IgM anti-VHA et IgG anti-VHA.

Le VHA est une petite particule d'un diamètre de 27 à 30 nm, présentant une symétrie icosaédrique et une certaine homogénéité. L'électronogramme obtenu par la méthode d'immunoagrégation révèle des particules denses aux électrons, dotées de capsomères superficiellement disposés symétriquement. En contraste négatif, les préparations révèlent des particules pleines et vides. La nucléocapside du VHA, contrairement à celle du virus de la grippe, est dépourvue de protubérances superficielles et de membrane. Il est également important que le virion du VHA ne présente pas de structure en forme de cœur.

Sur la base de ses propriétés physicochimiques, le virus de l'hépatite A est classé comme appartenant à la famille des picornavirus, genre entérovirus portant le numéro de série 72. Cependant, cette taxonomie s'est avérée trop inhabituelle et l'OMS a estimé qu'il était possible de conserver la terminologie « virus de l'hépatite A ».

Comme tous les virus de la famille des Picornaviridae, le virus de l'hépatite A contient de l'acide ribonucléique. Certains laboratoires ont démontré la possibilité de cloner le génome du virus de l'hépatite A, ce qui ouvre la perspective d'obtenir des vaccins.

Résistance au virus de l'hépatite A

Le virus est relativement résistant aux températures élevées, aux acides, aux solvants gras (sans lipides) et aux désinfectants, et tolère bien les basses températures. Tout cela contribue à sa conservation à long terme dans l'environnement extérieur. À température ambiante, il survit plusieurs semaines; à 60 °C, il perd partiellement son pouvoir infectieux après 4 à 12 heures, et complètement après quelques minutes à 85 °C. Sa grande résistance au chlore lui permet de pénétrer dans l'eau du robinet à travers les barrières des stations d'épuration.

En résumant toutes les données, nous pouvons caractériser le virus de l’hépatite A comme suit:

- l'hôte naturel est l'homme;

- animaux d'expérimentation - ouistitis, chimpanzés;

- la source de l’infection est les matières fécales;

- la maladie est épidémique et endémique;

- voie de transmission: féco-orale;

- période d'incubation - 14 à 40 jours;

- transition vers l'hépatite chronique - non observée.

Les propriétés immunologiques du VHA sont les suivantes:

- Souches prototypiques - Ms-1, CR-326, GВG. Toutes sont immunologiquement similaires ou identiques;

- Les anticorps - IgM et IgG - sont produits en réponse à l'introduction de protéines structurelles du virus et sont protecteurs;

- I. L'effet protecteur de la gammaglobuline sérique humaine - prévient ou atténue la maladie si elle est administrée avant l'infection ou pendant la période d'incubation.

Les caractéristiques physicochimiques du NAU sont les suivantes:

- Morphologie: particule sphérique sans coquille à symétrie cubique, la capside est constituée de 32 capsomères;

- Diamètre - 27-30 nm;

- Densité en CsCl (g/cm3) - 1,38-1,46 (particules ouvertes), 1,33-1,34 (virion mature), 1,29-1,31 (virions immatures, particules vides);

- Coefficient de sédimentation - 156-160 virions matures;

- L'acide nucléique est un ARN linéaire simple brin;

- Poids moléculaire relatif - 2,25 106-2,8 106KD;

- Le nombre de nucléotides est de 6 500 à 8 100.

La stabilité du HAV sous influences physiques et chimiques est la suivante:

- Chloroforme, éther - stable;

- Chlore, 0,5-1,5 mg/l, 5 °C, 15 min - inactivation partielle;

- Chloramine, 1 g/l, 20 °C, 15 min - inactivation complète;

- Formol, 1:4000, 35-37 °C, 72 h - inactivation complète, 1:350, 20 °C, 60 min - inactivation partielle.

Température:

- 20-70 °C - stable;

- 56 °C, 30 min - stable;

- 60 °C, 12 h - inactivation partielle;

- 85 °C, 1 min - inactivation complète;

- Autoclavage, 120 °C. 20 min - inactivation complète;

- Chaleur sèche, 180 °C, 1 heure - inactivation complète;

- OVNI, 1,1 W, 1 min - inactivation complète.

Les données présentées montrent que, par ses propriétés physicochimiques, le virus de l'hépatite A se rapproche le plus des entérovirus. Comme les autres entérovirus, le VHA est résistant à de nombreuses solutions désinfectantes et est complètement inactivé en quelques minutes à 85 °C et par autoclavage.

Il a été démontré que le virus de l'hépatite A peut se reproduire dans des lignées monocouches primaires et continues de cultures cellulaires humaines et simiennes. Une reproduction particulièrement active du virus de l'hépatite A en cultures in vitro est observée lorsque des extraits de foie de singes malades sont utilisés comme matériel de départ. Il convient toutefois de noter que toutes les expériences de reproduction du virus de l'hépatite A en cultures in vitro soulignent la longue période d'incubation lors des passages primaires (jusqu'à 4 à 10 semaines). L'accumulation ultérieure de matériel génétique viral augmente, mais les valeurs absolues restent très faibles, ce qui incite de nombreux chercheurs à parler d'une réplication incomplète du virus de l'hépatite A en cultures tissulaires.

En résumant les données de la littérature sur la reproduction du virus de l'hépatite A dans les cultures extra-tissulaires, on peut affirmer que la survie à long terme du VHA in vitro est incontestable. Les conditions optimales pour un niveau élevé et stable de réplication virale n'ont pas été définitivement identifiées, ce qui entrave l'étude de ses propriétés biologiques et l'obtention de réactifs pour la production de diagnostics et la conception de vaccins.

Parallèlement, des jugements plus optimistes sur ce problème sont présents dans la littérature. La résolution de tous les problèmes liés à la culture du virus de l'hépatite A est une question d'avenir proche. L'étude des conditions optimales de reproduction du VHA dans la culture de cellules rénales embryonnaires de macaque rhésus a permis d'identifier deux phases: la phase de production du virus infectieux (jusqu'à 6 à 8 jours au 5e passage) et la phase d'accumulation intensive de l'antigène viral. Il a également été démontré que l'accumulation la plus importante de l'antigène viral se produit dans les conditions de culture en flacons rotatifs. Cette méthode ouvre de vastes perspectives pour l'obtention d'antigènes de culture en grandes quantités, et, par conséquent, de matériel de base pour la préparation de systèmes de diagnostic et la fabrication de vaccins.

Épidémiologie de l'hépatite A

Le virus de l'hépatite A est hautement pathogène pour l'homme. Selon l'OMS (1987), l'infection par un seul virion suffit à provoquer la maladie. Cependant, la dose infectieuse pratique est probablement beaucoup plus élevée. La seule source d'infection est une personne infectée. Le virus est excrété en grande quantité dans les selles 12 à 14 jours avant l'apparition de l'ictère et pendant les 3 semaines de la période ictérique. Aucune différence significative n'a été constatée dans l'excrétion de l'agent pathogène chez les patients atteints de formes ictériques, anictériques et asymptomatiques d'hépatite A. La voie d'infection est fécale-orale, principalement d'origine hydrique, ainsi que domestique et alimentaire. La principale voie de transmission du virus est l'eau. Une infection par gouttelettes en suspension dans l'air est également possible. La sensibilité de la population est universelle. Les enfants de moins de 14 ans sont principalement touchés. La maladie a une saisonnalité automne-hiver prononcée.

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

Symptômes de l'hépatite A

La période d'incubation varie de 15 à 50 jours, selon la dose infectieuse du virus, mais elle est en moyenne de 28 à 30 jours. Une fois dans l'organisme, le virus de l'hépatite A se multiplie dans les ganglions lymphatiques régionaux, pénètre dans le sang, puis dans les cellules hépatiques et provoque une hépatite aiguë diffuse, qui s'accompagne de lésions des hépatocytes et des éléments réticulo-endothéliaux du foie, ainsi que d'une diminution de ses fonctions de détoxification et de barrière. Les lésions hépatocytaires ne sont pas dues à l'action directe du virus, mais résultent de mécanismes immunopathologiques. Le tableau le plus typique de l'hépatite A est une forme ictérique aiguë cyclique: période d'incubation, prodromique (pré-ictérique), période ictérique et convalescence. Cependant, dans les foyers d'infection, on détecte un grand nombre de patients atteints de formes anictériques et asymptomatiques, dont le nombre prédomine largement sur les formes ictériques (« phénomène de l'iceberg »).

L’immunité post-infection est forte et durable, grâce aux anticorps neutralisant le virus et aux cellules à mémoire immunitaire.

Diagnostic microbiologique de l'hépatite A

Le diagnostic de l'hépatite A (à l'exception de l'infection animale – chimpanzés, ouistitis, babouins, dont nous ne disposons pas) repose sur diverses méthodes immunologiques: RSC, immunofluorescence, hémagglutination par adhésion immunitaire (le complexe antigène viral + anticorps en présence de complément s'adsorbe sur les érythrocytes et provoque leur collage). Cependant, les possibilités d'utilisation de ces méthodes sont limitées en raison de l'absence d'antigènes viraux spécifiques, et la réaction d'immunofluorescence nécessite une biopsie hépatique, ce qui est peu souhaitable. La microscopie électronique immunitaire est fiable et spécifique, mais elle est très laborieuse. Par conséquent, à ce jour, la seule réaction immunologique acceptable est l'analyse immuno-adsorbante de la phase solide sous forme d'IFM ou de RIM, notamment avec la modification de la « capture » des immunoglobulines de classe M. Dans notre pays, un système de test a été proposé à cet effet: « DIAGN-A-HEP ». Son principe de fonctionnement est le suivant. Tout d'abord, les anticorps dirigés contre les immunoglobulines de classe M (anti-immunoglobulines M) sont adsorbés sur les parois des puits en polystyrène, puis le sérum du patient à tester est ajouté. S'il contient des anticorps IgM, ils se lieront aux anti-anticorps de classe M, puis un antigène viral spécifique (virus de l'hépatite A) obtenu par culture cellulaire est ajouté. Le système est lavé et des anticorps antiviraux marqués à la peroxydase de raifort y sont ajoutés. L'interaction des quatre composants du système forme un « sandwich » à quatre couches:

- antiimmunoglobulines M,

- immunoglobulines M (contre le virus de l'hépatite A - dans le sérum du patient étudié),

- antigène viral,

- anticorps antiviraux marqués par une enzyme.

Pour détecter ce complexe, un substrat enzymatique est ajouté aux puits. Sous l'influence de l'enzyme, il est détruit et un produit coloré se forme. L'intensité de la couleur peut être mesurée quantitativement à l'aide d'un spectrophotomètre ou d'un photocolorimètre.

L'avantage de la méthode de capture des IgM réside dans le fait que les anticorps de cette classe d'immunoglobulines apparaissent lors de la réponse immunitaire primaire et indiquent le stade actif de l'infection; ils disparaissent après l'infection. Les anticorps antiviraux de la classe IgG, au contraire, persistent longtemps après l'infection, assurant ainsi une immunité acquise. Une méthode de sonde ADN a été proposée pour détecter le virus de l'hépatite A: l'ADNv complémentaire est utilisé comme sonde.

Prévention spécifique de l'hépatite A

La séroprophylaxie de l'hépatite A par gammaglobuline, largement utilisée jusqu'alors, ne s'est pas avérée efficace. L'accent a donc été mis sur la vaccination préventive contre l'hépatite A. À cette fin, différents types de vaccins sont en cours de développement et déjà utilisés. En Russie, un vaccin efficace contre l'hépatite A a été obtenu en 1995 et est aujourd'hui utilisé avec succès.