Expert médical de l'article

Nouvelles publications

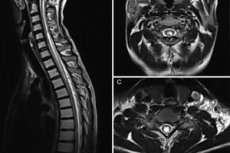

Syringomyélie de la colonne cervicale et thoracique

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Traduit du grec, le terme « syringomyélie » signifie littéralement « vide dans la moelle épinière ». Cette pathologie est une affection chronique du système nerveux central, caractérisée par la formation de cavités remplies de liquide dans la moelle épinière. Plus rarement, la maladie affecte le bulbe rachidien.

La syringomyélie est causée par une lésion du tissu glial ou résulte de malformations de la jonction cranio-vertébrale. Cette maladie fait partie des pathologies incurables diagnostiquées par imagerie par résonance magnétique. [ 1 ]

Épidémiologie

La syringomyélie est une pathologie chronique évolutive du système nerveux. Ce trouble se caractérise par la formation de cavités particulières dans la moelle épinière (généralement dans le segment cervical inférieur ou thoracique supérieur), entraînant une perte de sensibilité dans les zones correspondantes. Le problème peut également s'étendre au bulbe rachidien. Si le pont est atteint, le patient est diagnostiqué avec une syringobulbie. Les lésions de la région lombaire, ainsi que les lésions complètes de la colonne vertébrale, sont extrêmement rares.

La syringomyélie touche principalement les hommes (environ 2:1). Les symptômes cliniques sont généralement détectés à un jeune âge (vers 25 ans), plus rarement vers 35-40 ans.

Plus de la moitié des cas de la maladie sont associés au syndrome d’Arnold-Chiari. [ 2 ], [ 3 ]

La syringomyélie vraie s'accompagne généralement de malformations congénitales et de défauts de développement de la colonne vertébrale, tels que des courbures, une configuration thoracique anormale, une malocclusion, une asymétrie de la partie faciale du crâne et d'autres segments squelettiques, une dysplasie de l'oreille, une bifurcation de la langue, des doigts ou des mamelons supplémentaires au niveau des glandes mammaires, etc. La forme vraie de la maladie survient dans plus de 30 % des cas, est familiale et est principalement diagnostiquée chez les hommes. Dans tous les autres cas, la syringomyélie est associée à des anomalies de la jonction cranio-vertébrale, entraînant un élargissement du canal rachidien. Dans la zone d'expansion maximale, la substance grise est détruite, ce qui provoque les symptômes caractéristiques. Les causes moins fréquentes sont les lésions médullaires, les hémorragies et l'infarctus médullaire.

La prévalence de la syringomyélie est d'environ 3 cas pour 100 000 personnes. Certaines études ont montré que la prévalence de la syringomyélie varie de 8,4 à 0,9 cas pour 100 000 personnes, en tenant compte des différences ethniques et géographiques. [ 4 ], [ 5 ] Dans environ 75 % des cas, la limitation ou la perte de la capacité de travail survient chez les jeunes et les personnes d'âge moyen (20 à 45 ans). [ 6 ]

Causes syringomyélie

La syringomyélie peut être congénitale ou acquise:

- La forme congénitale est une conséquence du développement anormal de la colonne vertébrale et de la moelle épinière durant la période embryonnaire. Les cellules gliales, censées protéger les structures nerveuses, mûrissent trop lentement et certaines d'entre elles continuent de croître après la formation du système nerveux central.

- La forme acquise est le résultat de processus tumoraux, de spasmes, de lésions traumatiques de la colonne vertébrale et de maladies infectieuses et inflammatoires aiguës.

Chacune des formes mentionnées ci-dessus s'accompagne de la formation d'un nombre excessif de cellules gliales supplémentaires. Leur disparition progressive entraîne la formation de cavités recouvertes de tissu glial. Le liquide pénètre facilement à travers cette barrière, ce qui permet aux cavités de se remplir rapidement de liquide céphalorachidien: des kystes se forment, augmentant progressivement. L'étape suivante est une augmentation de la pression sur les structures adjacentes, entraînant un syndrome douloureux et une perte de sensibilité des membres et du corps. [ 7 ]

Les principales causes de cette pathologie sont considérées comme les suivantes:

- anomalies congénitales du système nerveux central;

- tumeurs se propageant aux structures de la moelle épinière et à la partie inférieure du cerveau;

- lésions traumatiques et anomalies du développement de la colonne vertébrale;

- rétrécissement pathologique du canal rachidien;

- lésion de la zone de transition de la base du crâne à la colonne vertébrale;

- effort physique excessif.

Aujourd’hui, les experts continuent d’étudier les facteurs de risque pouvant conduire au développement de la syringomyélie.

Facteurs de risque

Parmi les facteurs contribuant au développement de la syringomyélie, le rôle le plus important est joué par:

- pathologies infectieuses et inflammatoires aiguës et chroniques de l'appareil respiratoire;

- effort physique intense;

- blessures, processus inflammatoires et tumoraux affectant la colonne vertébrale; [ 8 ]

- conditions professionnelles et de vie insatisfaisantes.

Les facteurs supplémentaires incluent:

- Fumer augmente considérablement le risque de problèmes au niveau de la colonne vertébrale, car il contribue à une diminution du niveau d'oxygène dans le sang, ce qui conduit à l'apparition de troubles trophiques dans les tissus.

- Le surpoids exerce une pression supplémentaire sur la colonne vertébrale. Parfois, les symptômes de la maladie ne peuvent être atténués que par la perte de poids.

- Trop grand (pour les hommes – plus de 180 cm, pour les femmes – plus de 175 cm).

Pathogénèse

La syringomyélie résulte d'un trouble des structures de la moelle épinière. Des zones kystiques microscopiques se forment dans la moelle épinière des patients. Du tissu conjonctif se développe autour d'elles (au lieu de tissu nerveux), ce qui entraîne une compression et une perturbation des canaux sensoriels par lesquels la douleur et la sensation de température sont transmises. [ 9 ]

Même en cas d'étiologie congénitale de la maladie, l'apparition et le développement ultérieur de modifications pathologiques de la moelle épinière sont principalement dus à des stimuli externes. Ces influences externes contribuent à la manifestation d'un trouble interne, entraînant le développement d'une syringomyélie. [ 10 ]

Les scientifiques ont constaté que la majorité des patients développent la maladie chez des personnes soumises à un effort physique intense. Ceci a été confirmé par le fait que l'introduction de la mécanisation du travail dans la production a entraîné une diminution de l'incidence de la syringomyélie. [ 11 ]

Actuellement, les facteurs suivants sont de plus en plus souvent cités comme étant la cause de la maladie chez les patients diagnostiqués avec une syringomyélie:

- traumatisme passé, contusions au dos;

- hypothermie, exposition prolongée au froid;

- tabagisme, abus d'alcool;

- manque d'attention à sa propre santé, ignorance des premiers signes de pathologie, automédication, visite intempestive chez le médecin.

En médecine, on distingue les types suivants de pathogénèse des maladies:

- perturbation de la circulation du liquide céphalorachidien dans la région de la fosse crânienne postérieure et de la moelle épinière, survenue à la suite d'un échec au stade embryonnaire du développement;

- fermeture incorrecte du tube médullaire avec formation d'une suture postérieure, qui se produit à la suite de défauts osseux et d'une gliomatose avec carie ultérieure et formation de modifications kystiques et fissuraires.

Les troubles génétiques et constitutionnels se manifestent par des dysraphies spécifiques, transmises selon le mode autosomique dominant, qui prédisposent à la pathologie. Les anomalies de la formation du tube médullaire et de la jonction cranio-vertébrale ne créent que des conditions favorables au développement de la pathologie. [ 12 ]

Les lésions de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, ainsi que les microtraumatismes physiques, jouent un rôle pathogénique. Le problème touche le plus souvent la région cervicale et thoracique supérieure de la moelle épinière, et plus rarement la région thoracique inférieure et lombo-sacrée. [ 13 ]

Chez certains patients, le processus pathologique s'étend à la moelle allongée (sous forme de syringobulbie), moins souvent au pont et à la capsule interne. [ 14 ]

Symptômes syringomyélie

Chez la plupart des patients atteints de syringomyélie, les cavités se forment dans la région des cornes postérieures de la moelle épinière. C'est là que se trouvent les cellules nerveuses sensitives responsables de la douleur et de la température. Sur la peau d'une personne malade, on peut identifier des zones entières où la sensibilité n'est pas déterminée. On les trouve le plus souvent sur les bras et le corps, comme une « demi-veste » ou une « veste », correspondant à des lésions unilatérales et bilatérales.

En savoir plus sur les symptômes et les types de syringomyélie ici.

Complications et conséquences

Les complications de la syringomyélie peuvent inclure:

- atrophie musculaire, contractures;

- infection secondaire, développement d’une pneumonie, d’une bronchopneumonie, d’une cystite, d’une pyélonéphrite;

- infection pénétrant dans les plaies et lésions cutanées, développement de processus purulents, jusqu'à des complications septiques;

- développement d'une paralysie bulbaire, pouvant entraîner une insuffisance respiratoire et le décès du patient.

Les experts soulignent que la syringomyélie évolue le plus souvent lentement et conduit rarement à des complications graves. La forme agressive et progressive de la maladie constitue une exception, car elle se caractérise par la formation continue de cavités vertébrales. Une telle pathologie représente un danger non seulement pour la santé, mais aussi pour la vie du patient: une intervention chirurgicale urgente est donc nécessaire.

En général, l'évolution de la syringomyélie est difficile à prévoir: la maladie alterne entre périodes stables et progressives. La progression peut s'étaler sur plusieurs semaines à plusieurs années, avec des détériorations brutales et des ralentissements tout aussi marqués. Sous l'influence de facteurs déclenchants (toux sévère, mouvements intenses de la tête, etc.), un tableau clinique aigu peut se développer chez un patient auparavant asymptomatique.

La qualité de vie des patients est comparable à celle des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou de processus tumoraux malins.

Les complications postopératoires possibles comprennent:

- fuite de liquide céphalorachidien (liquorrhée);

- pseudoméningocèle;

- déplacement du shunt;

- déficit neurologique transitoire.

L’incidence de telles complications après une intervention chirurgicale est relativement faible.

La principale conséquence de la syringomyélie est la myélopathie, qui peut évoluer vers la paraplégie et la tétraplégie, provoquer des spasmes, la formation d'escarres, d'ulcères, des rechutes de pneumonie et également entraîner des troubles des fonctions intestinales et génito-urinaires. [ 15 ]

Diagnostics syringomyélie

Le diagnostic commence par l'interrogatoire du patient. Il est important que le médecin soit attentif aux signes caractéristiques de groupes symptomatiques tels que les lésions médullaires et les pathologies cranio-vertébrales. Les signes suspects sont:

- troubles sensoriels (paresthésie, douleur, analgésie, dysesthésie, sensations de diminution de température);

- douleur lancinante dans les bras, le cou, l'arrière de la tête, la poitrine;

- une sensation de froid ou de frisson dans certaines zones, un engourdissement;

- maux de tête persistants, troubles otoneurologiques et visuels (douleurs oculaires, photophobie, diplopie, perte d'acuité visuelle, vertiges, troubles vestibulaires, pression et bruit dans les oreilles, perte auditive, vertiges).

Lors de l'examen, il est nécessaire de clarifier avec le patient le facteur héréditaire, les pathologies et blessures antérieures, ainsi que le degré d'activité physique. L'apparition aiguë de la syringomyélie étant très rare et la maladie étant généralement lente et prolongée, il est nécessaire de déterminer la période approximative d'apparition de la maladie.

Lors de l'examen d'un patient, il est nécessaire de prêter attention à la présence d'un tableau clinique typique de syringomyélie: parésie, troubles de la sensibilité, modifications végétatives-trophiques.

Les tests de laboratoire ne sont pas spécifiques et sont prescrits dans le cadre d’études cliniques générales:

- analyse générale de sang et d'urine;

- test sanguin biochimique.

Le diagnostic instrumental repose principalement sur l'IRM. Cette procédure permet d'évaluer les paramètres des formations kystiques, de décrire leur taille et leur configuration. L'utilisation optimale d'une projection sagittale en mode T1 est due à sa moindre sensibilité aux mouvements liquidiens. Les signes IRM typiques de la syringomyélie sont les suivants:

- modification du signal de la moelle épinière, telle qu'une région longitudinale, centrale ou paracentrale, dont l'intensité est similaire à celle du liquide céphalo-rachidien;

- le volume transversal de la moelle épinière peut être augmenté;

- la localisation la plus fréquente de la cavité pathologique est la région cervicothoracique;

- la distribution de la cavité s'étend de 2 segments à toute la longueur de la moelle épinière;

- diamètre de la cavité – 2-23 mm;

- lorsque la taille de la cavité est supérieure à 8 mm, on observe une hypertrophie de la moelle épinière.

Il est recommandé de réaliser une IRM sur toute la longueur de la colonne vertébrale.

Les formes des cavités sont des types suivants:

- symétrique, situé au centre, rond-ovale;

- de forme irrégulière, localisée dans les zones centrales ou paracentrales de la moelle épinière.

Le deuxième type de cavité, située dans la zone entre les artères spinales antérieures et postérieures, sans connexion à l'espace sous-arachnoïdien, est le plus souvent associé à des dommages externes - par exemple, un traumatisme.

L'imagerie par résonance magnétique est réalisée non seulement au stade du diagnostic, mais également lors du suivi dynamique de l'efficacité de la thérapie:

- Signes IRM de formation incomplète de cavité (appelée « présyrinx »): expansion de la moelle épinière sans néoplasme, associée à la présence d'un œdème interstitiel;

- Signes IRM d'effondrement de la cavité: cavité aplatie verticalement, étirée horizontalement, avec atrophie de la moelle épinière.

Une imagerie par résonance magnétique répétée est réalisée selon les indications. Si la pathologie est relativement stable, des examens répétés peuvent être réalisés tous les deux ans.

- Une radiographie du crâne, de la zone cranio-vertébrale, de la colonne vertébrale, des membres supérieurs et des articulations est réalisée en fonction de la localisation de la pathologie et de ses caractéristiques cliniques. La syringomyélie permet d'identifier des anomalies du développement squelettique, des processus neurodystrophiques, des foyers d'ostéoporose, des arthropathies, des anomalies osseuses, etc. Le degré d'expression des modifications pathologiques permet d'évaluer la gravité et le pronostic de la maladie.

- La tomodensitométrie n'est pas aussi informative que l'IRM ou la radiographie. L'apparition d'une cavité pathologique ne peut être détectée qu'en association avec la myélographie et un produit de contraste hydrosoluble. [ 16 ]

- L'électromyographie permet de clarifier la présence de lésions des motoneurones des cornes spinales antérieures et d'identifier le problème même dans la période préclinique du processus de la corne antérieure.

- L'électroneuromyographie permet de visualiser les troubles pyramidaux initiaux et la dégénérescence axonale.

- L'électroencéphalographie est nécessaire pour déterminer la fonction altérée des structures du tronc cérébral et les premiers signes de syringobulbie.

- L'échoencéphalographie est utilisée pour détecter la syringoencéphalie et aide à identifier un système ventriculaire élargi dans le cerveau.

- Le diagnostic esthésiométrique permet de préciser la localisation et l’intensité des troubles de la sensibilité.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est réalisé avec les pathologies et affections suivantes:

- Les tumeurs intramédullaires (en particulier celles qui touchent la colonne cervicale) et les tumeurs de la moelle allongée sont déterminées sur la base des résultats de l'imagerie par résonance magnétique.

- Hématomyélie – caractérisée par une apparition aiguë des symptômes immédiatement après la blessure, suivie d'une évolution régressive. Le diagnostic est compliqué par une hémorragie dans la cavité syringomyélique.

- La sclérose latérale amyotrophique se caractérise par un rythme de développement rapide et des caractéristiques de changements pathologiques qui sont notés lors de la visualisation de la moelle épinière.

- La myélopathie ischémique cervicale a une étiologie de développement spécifique, se caractérise par des troubles de la sensibilité selon le principe dynamique et des signes caractéristiques en spondylographie et en IRM.

- Kystes de la moelle épinière, tumeurs, myélopathie post-traumatique ou kystique, arachnoïdite spinale, spondylarthrite tuberculeuse.

- Les anomalies cranio-vertébrales (hypoplasies de l'atlas et de l'axis, platybasie, empreinte basilaire, etc.) s'accompagnent de symptômes neurologiques, sans formation de formations kystiques. La principale méthode de différenciation est l'IRM.

- Maladie de Raynaud, angiotrophopathie.

- Neuropathies ischémiques par compression (syndromes du canal carpien ou du canal cubital). [ 17 ]

Faut-il différencier la malformation d'Arnold Chiari de la syringomyélie? Ces deux pathologies sont souvent concomitantes: la formation de cavités médullaires s'accompagne d'un déplacement des amygdales cérébelleuses et parfois du tronc et du quatrième ventricule sous le niveau du foramen magnum. Le facteur génétique est souvent à l'origine de la pathologie, et le traitement n'est possible que par intervention chirurgicale. [ 18 ]

La syringomyélie et l'hydromyélie nécessitent une différenciation obligatoire. L'hydrocèle médullaire se caractérise par une augmentation significative du volume et de la pression du liquide céphalorachidien. L'hydromyélie coexiste souvent avec la syringomyélie, mais il est important de savoir que ces deux termes ne sont pas identiques et désignent deux pathologies différentes. Le diagnostic repose sur des données cliniques, radiologiques et tomographiques. [ 19 ]

Syringomyélie et syringobulbie ne sont pas tout à fait synonymes. On parle de syringobulbie lorsque le processus pathologique de la syringomyélie s'étend au tronc cérébral, ce qui s'accompagne de symptômes caractéristiques: nystagmus, troubles bulbaires et anesthésie dissociée d'une partie du visage.

Qui contacter?

Traitement syringomyélie

Cependant, le traitement le plus efficace de la syringomyélie est considéré comme chirurgical. La chirurgie est prescrite sans condition lorsque l'insuffisance neurologique progresse, notamment en cas de parésie centrale des membres inférieurs ou de parésie périphérique des membres supérieurs. L'intervention consiste à disséquer le canal rachidien central, puis à le drainer. L'opération est véritablement efficace: la plupart des patients constatent un arrêt de l'évolution de la pathologie et une réduction des troubles neurologiques. La syringomyélie linéaire post-traumatique et post-infectieuse est corrigée par la réalisation d'un shunt entre la formation kystique et l'espace sous-arachnoïdien. Si la cause sous-jacente de la pathologie est une tumeur intramédullaire, la tumeur est retirée. Une hernie cérébelleuse est une indication de décompression de la fosse crânienne postérieure.

La prévention

La principale mesure préventive pour prévenir le développement de la syringomyélie consiste à éviter les actions susceptibles de perturber la dynamique du liquide céphalorachidien. Il est important de minimiser le risque d'augmentation de la pression intra-abdominale et intracrânienne: ne pas soulever d'objets lourds, éviter les efforts physiques excessifs (y compris les fortes contraintes statiques), la toux et les éternuements intenses, les efforts excessifs, etc. Il est également recommandé d'éviter les blessures à la colonne vertébrale et à la tête, et de mener une vie saine et modérément active. L'inactivité physique est déconseillée.

Si le diagnostic de syringomyélie a déjà été posé, il convient de prévenir l'aggravation de la maladie. Les mesures suivantes sont considérées comme obligatoires:

- enregistrement neurologique du dispensaire;

- procédures diagnostiques systématiques pour surveiller la dynamique de la pathologie (imagerie par résonance magnétique – une fois tous les 2 ans ou plus souvent, selon les indications);

- examens réguliers par un neurologue (1 à 2 fois par an).

La syringomyélie est considérée comme une pathologie évolutive. Une observation clinique constante et des mesures diagnostiques permettront de déterminer à temps la détérioration du processus pathologique et de prendre les mesures thérapeutiques appropriées. Cela est particulièrement nécessaire en cas de syringomyélie infantile, où il est important d'évaluer correctement les indications d'un traitement chirurgical: on observe des cas de guérison spontanée d'une telle affection si son développement est associé à une croissance rapide du système squelettique.

Prévoir

La syringomyélie endommage les structures vertébrales, entraînant une altération des capacités motrices et de la sensibilité du corps et des membres. La perte de la sensibilité à la douleur et à la température peut entraîner des blessures graves et des brûlures. Le dysfonctionnement moteur s'accompagne d'une faiblesse et d'une atrophie musculaires.

À son tour, la syringomyélie peut entraîner l'apparition et l'aggravation de déformations de la colonne vertébrale: les patients développent souvent une scoliose. Il arrive rarement que la pathologie ne s'accompagne d'aucun symptôme et soit découverte par hasard lors d'une IRM.

Le pronostic de la syringomyélie dépend de la gravité et de l'étendue des manifestations cliniques, de la durée de la maladie et de sa cause. Pour la plupart des patients, le seul traitement efficace est la chirurgie, qui stabilise la circulation du liquide céphalorachidien. Le type d'intervention chirurgicale est déterminé par un neurochirurgien.

Environ un patient sur deux, bénéficiant d'un traitement adapté, ne présente que des modifications pathologiques légères. Des données font état d'une guérison spontanée, mais cette évolution n'a été observée que dans des cas isolés, principalement en pédiatrie. Ces cas étaient dus à une croissance osseuse intense et à une expansion spatiale naturelle des structures cérébrales. Le plus souvent, la syringomyélie devient une cause d'invalidité.

Chez la plupart des patients, des troubles irréversibles de la moelle épinière se développent dans le contexte d'une pathologie prolongée, ce qui aggrave le pronostic postopératoire: de nombreux symptômes persistent même après l'intervention. Cependant, cela ne signifie pas que l'opération est inutile et inappropriée: grâce à ce traitement, il est possible de stopper la progression de la maladie.