Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Sphénoïdite chronique

Dernière revue: 05.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Sphénoïdite chronique (inflammation chronique du sinus sphénoïdal, inflammation chronique du sinus sphénoïdal, sinusite sphénoïdale chronique (sinusitis sphenaiditis chronica).

L'inflammation chronique du sinus sphénoïdal – la sphénoïdite – est une maladie dont le diagnostic est souvent très difficile. La localisation du sinus dans les parties profondes de la base du crâne, importantes sur le plan fonctionnel, ainsi que l'implication des sinus paranasaux adjacents dans le processus inflammatoire contribuent à l'apparition de symptômes cliniques flous et effacés, ce qui complique le diagnostic. La position du célèbre oto-rhino-laryngologiste S.A. Proskuryakov (1939) n'a pas perdu de sa pertinence à notre époque: selon lui, le diagnostic de « sphénoïdite » doit mûrir dans la tête du médecin lui-même, ce qui exige beaucoup de temps, d'expérience et de compétences. Ceci explique apparemment le pourcentage important de cas de sphénoïdite chronique détectés à l'autopsie et non diagnostiqués au cours de la vie, ce qui souligne la « réputation » du sinus sphénoïdal de sinus « oublié ».

La sphénoïdite chronique est une inflammation chronique de la muqueuse du sinus sphénoïdal, qui survient suite à un traitement inefficace d'une sphénoïdite aiguë, et qui s'étend sur une période de 2 à 3 mois. C'est durant cette période du processus inflammatoire du sinus sphénoïdal que se produisent des modifications pathomorphologiques profondes, souvent irréversibles, de la muqueuse, se propageant souvent au périoste et au tissu osseux du sphénoïde. Le plus souvent, le processus inflammatoire chronique touche les deux sinus sphénoïdaux; selon V.F. Melnik (1994), une lésion bilatérale est observée dans 65 % des cas; dans 70 % des cas, la sphénoïdite chronique est associée à une inflammation d'autres sinus paranasaux. Les lésions isolées du sinus sphénoïdal, observées dans 30 % des cas, sont probablement liées à une infection primaire à partir de foyers infectieux localisés dans les formations lymphadénoïdes du nasopharynx, par exemple dans l'adénoïdite chronique.

Épidémiologie

Causes sphénoïdite chronique

La cause du développement de la sphénoïdite chronique est la même que celle des processus inflammatoires chroniques dans d’autres sinus paranasaux.

Les agents responsables de la maladie sont le plus souvent des représentants de la microflore coccique. Ces dernières années, trois micro-organismes opportunistes ont été isolés comme agents responsables: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae et Moraxella catharrhalis. On observe la formation de divers types d'associations agressives caractérisées par une virulence accrue. Des champignons, des virus et des anaérobies ont souvent été isolés comme agents responsables de la maladie.

Pathogénèse

Le plus souvent, le rôle principal dans la pathogenèse de la sphénoïdite chronique est joué par des maladies inflammatoires chroniques antérieures d'autres sinus paranasaux, et principalement par une inflammation chronique lente des cellules postérieures du labyrinthe ethmoïdal. La position anatomique du sinus sphénoïdal et ses connexions étroites avec les formations lymphadénoïdes nasopharyngées jouent un rôle important dans la pathogenèse de la sphénoïdite chronique. La localisation du foyer chronique d'infection dans ces formations est un facteur important dans l'apparition d'une inflammation chronique primaire de la muqueuse du sinus sphénoïdal. Le célèbre oto-rhino-laryngologiste français G. Portmann, décrivant la sphénoïdite chronique comme une maladie aux symptômes rares, au tableau clinique effacé, souvent masquée par des maladies d'autres sinus paranasaux, note que la sphénoïdite chronique se manifeste souvent indirectement par les complications qu'elle entraîne (névrite optique, pachyméningite basale, arachnoïdite optico-chiasmatique, etc.).

En raison de l'étroitesse de l'orifice naturel, celui-ci se ferme lorsque le gonflement s'étend et que la muqueuse nasale enflammée s'infiltre. Dans ce cas, cette dernière commence à absorber rapidement de l'oxygène et à libérer du dioxyde de carbone, et la teneur en oxygène diminue fortement lorsqu'un exsudat purulent apparaît dans la lumière du sinus. La maladie survient également lorsque des facteurs défavorables affectent directement la muqueuse du sinus.

Symptômes sphénoïdite chronique

La sphénoïdite chronique se manifeste par des symptômes variés et vagues, probablement liés à la localisation profonde du sinus à la base du crâne, à proximité du diencéphale et d'autres structures cérébrales importantes. Cela entraîne souvent des complications neurologiques et l'apparition de symptômes asthéno-végétatifs: troubles du sommeil, perte d'appétit, troubles de la mémoire, paresthésies, fièvre subfébrile persistante, intolérance au glucose. Le plus souvent, la sphénoïdite chronique se manifeste par une douleur sourde à l'arrière de la tête et un écoulement dans le nasopharynx, principalement le matin, une hyperthermie avec des signes subfébriles et une faiblesse générale sévère. La maladie se caractérise par une évolution prolongée et des symptômes inexpressifs. Le processus inflammatoire est souvent bilatéral; des lésions sinusales isolées sont observées dans 30 % des cas.

Les trois principaux symptômes de la maladie sont constants, le principal étant une céphalée de localisation constante: avec une légère pneumatisation du sinus (région pariétale) et une extension importante à la région occipitale. La sphénoïdite se caractérise par une irradiation des céphalées aux régions rétroorbitaires et frontales, accompagnée de sensations de tiraillement ou de pincement des yeux.

Un autre signe clinique important est l'apparition ou l'intensification de la douleur au soleil, dans les pièces chaudes et la nuit. On suppose que cela est dû à l'évaporation active des sécrétions due à la température élevée de l'air, ainsi qu'à l'apparition de croûtes obstruant la sortie du sinus. Ces symptômes de céphalées dans la sphénoïdite chronique sont appelés « syndrome douloureux sphénoïdal ». Le deuxième signe clinique important est une odeur nasale subjective, perçue uniquement par le patient. Cette odeur est due à l'ouverture naturelle du sinus dans la région olfactive. Le troisième signe est l'écoulement d'un exsudat peu abondant et visqueux le long de la voûte du nasopharynx et de la paroi postérieure du pharynx, provoquant une irritation de la muqueuse et souvent une pharyngite latérale du côté de la lésion.

Les symptômes de la sphénoïdite chronique dépendent principalement de la forme du processus (fermé, ouvert) et des voies de propagation des dérivés humoraux du processus inflammatoire, elles-mêmes déterminées par la structure anatomique du sinus sphénoïdal (volume, épaisseur des parois osseuses, présence de dihiscenses, d'émissaires vasculaires, etc.). La localisation du sinus sphénoïdal à la base du crâne et à proximité immédiate de centres cérébraux importants (hypophyse, hypothalamus, autres ganglions sous-corticaux, système des sinus caverneux, etc.) peut entraîner l'apparition de symptômes directs et indirects indiquant l'implication de ces formations dans le processus pathologique. Par conséquent, les symptômes de la sphénoïdite chronique, bien qu'estompés, cachés et masqués par des signes d'ethmoïdite, par exemple, contiennent néanmoins des éléments de « spécificité » liés aux symptômes indirects mentionnés ci-dessus, peu caractéristiques des autres affections des sinus paranasaux. Un exemple de tels symptômes peut être les manifestations initiales d'une arachnoïdite optico-chiasmatique, d'une parésie du nerf abducens, etc.

La forme « fermée » de la sphénoïdite chronique, caractérisée par l'absence de communication entre le sinus et le nasopharynx (absence de fonction de drainage), se manifeste par des symptômes nettement plus prononcés que la forme « ouverte », dans laquelle l'exsudat formé dans le sinus est évacué librement par les orifices de drainage naturels. Dans la forme fermée (absence d'écoulement dans le nasopharynx), les patients se plaignent de sensation de lourdeur et de plénitude crâniennes, de distension périnasale et de profondeur orbitaire; de céphalées constantes, s'aggravant périodiquement, irradiant vers le vertex et les orbites, et s'intensifiant en secouant la tête. Le syndrome douloureux de la sphénoïdite chronique se caractérise par un « point douloureux constant », dont la localisation est propre à chaque patient et se répète au même endroit à chaque exacerbation du processus inflammatoire. Les céphalées de la forme fermée de la sphénoïdite chronique sont causées non seulement par la compression des nerfs sensitifs due à l'accumulation d'exsudats, mais aussi par une névrite des terminaisons nerveuses sensitives, caractéristique de toute sinusite chronique. L'altération de ces terminaisons par des toxines inflammatoires entraîne le développement de névralgies périvasculaires et de neuropathies, caractéristiques des syndromes de Slader, de Charlin, de Harris, etc. Ces foyers douloureux fixes peuvent inclure une douleur irradiant vers les régions supra- et infra-orbitaires, certaines dents, la zone du processus mamillaire et la partie supérieure du cou. Lorsque la sphénoïdite chronique est associée à une ethmoïdite chronique, une hyposmie est possible. La forme fermée du processus entraîne une décomposition putride des tissus du sinus sphénoïdal et une cacosmie objective et subjective. Un signe caractéristique de la sphénoïdite chronique est une diminution de l'acuité visuelle même en l'absence de signes d'arachnoïdite optico-chiasmatique, et les cas d'hypoacousie temporaire, jusqu'à guérison complète, sont également fréquents.

Dans la forme « ouverte » de la sphénoïdite chronique, la principale plainte des patients est la présence d'un écoulement nasopharyngé visqueux et malodorant, qui sèche en croûtes jaune-gris-vert. Pour éliminer ces écoulements et croûtes, les patients doivent recourir à des rinçages nasaux et pharyngés avec diverses solutions.

Les symptômes locaux objectifs comprennent une hyperémie de la muqueuse nasale et une hypertrophie parenchymateuse des cornets nasaux; une action insuffisante des vasoconstricteurs; un écoulement purulent dans les fosses nasales, se dessèche en croûtes difficiles à séparer; une accumulation de pus visqueux et de petits polypes est constatée dans la fente olfactive, ce qui peut indiquer une ethmoïdite chronique concomitante. Sur la paroi postérieure du pharynx, on observe du pus visqueux et des croûtes s'écoulant du nasopharynx; lors d'une rhinoscopie postérieure, on peut parfois détecter un polype provenant du sinus sphénoïde, recouvert d'un écoulement purulent provenant des fosses nasales supérieures et recouvrant l'extrémité postérieure du cornet moyen. Ce dernier est hypertrophié, souvent remplacé par des polypes. L'écoulement purulent s'écoulant le long de la paroi postérieure du pharynx s'accumule dans le laryngopharynx et se dessèche en croûtes difficiles à expectorer.

La sphénoïdite chronique se caractérise généralement par une évolution lente, une faible symptomatologie rhinologique et peut être caractérisée par les mêmes critères que les processus inflammatoires chroniques des autres sinus paranasaux. Cependant, dans la sphénoïdite chronique, des symptômes généraux apparaissent souvent, tels que des signes de troubles neurologiques et asthéno-végétatifs (troubles du sommeil, troubles de la mémoire, perte d'appétit, irritabilité accrue). Les troubles gastro-intestinaux ne sont pas rares, dus à la déglutition constante de masses purulentes s'accumulant dans l'hypopharynx. Comme le note AS Kiselev (1997), certains patients peuvent développer un état hypocondriaque sévère nécessitant un traitement psychiatrique. Ces troubles neurologiques sont probablement dus à l'influence toxicogénique et pathoréflexe du foyer d'inflammation chronique, situé à proximité des systèmes hypophyso-hypothalamique et limbique-réticulaire. Cela se manifeste notamment par des signes de troubles émotionnels, l'apparition de vertiges centraux, des modifications du métabolisme des glucides, etc.

L'évolution de la sphénoïdite chronique, comme des processus inflammatoires chroniques dans d'autres sinus paranasaux, peut se produire à la fois dans le sens de la guérison et dans le sens de l'aggravation des manifestations locales et générales de la maladie, et dans des conditions défavorables (infections générales, diminution de l'immunité, certaines maladies systémiques) il existe un danger (plus souvent qu'avec les processus inflammatoires chroniques dans d'autres sinus paranasaux) de l'apparition d'un certain nombre de complications graves (phlegmon orbitaire, névrite optique, pachyméningite de la base du crâne, arachnoïdite optico-chiasmatique, abcès cérébral, thrombophlébite du sinus caverneux, etc.).

Diagnostics sphénoïdite chronique

Une méthode d’examen de masse d’un grand nombre de personnes pourrait être la fluorographie ou la tomodensitométrie des sinus paranasaux.

Lors de l'anamnèse, il est nécessaire d'obtenir des informations sur la durée de la maladie et les caractéristiques des symptômes cliniques, qui, à première vue, n'ont aucun lien avec ce type de sinusite. Il s'agit principalement de troubles neurologiques de la vision, qui apparaissent sur fond de céphalées persistantes et prolongées et d'écoulements nasopharyngés.

Examen physique

C'est impossible en raison des particularités de l'emplacement du sinus sphénoïde,

Recherche en laboratoire

En l'absence de complications, comme pour les autres types de sinusite, les analyses sanguines et urinaires générales sont peu instructives. L'observation de la dynamique de la glycémie est obligatoire.

Recherche instrumentale

La rhinoscopie postérieure révèle un œdème et une hyperémie de la muqueuse de la voûte nasopharyngée, des croûtes à sa surface et une bande de pus s'écoulant le long de sa paroi latérale. Dans la sphénoïdite chronique, une hyperplasie de la muqueuse du bord postérieur du vomer, du bord supérieur des choanes et des extrémités postérieures des cornets nasaux supérieurs et moyens est souvent observée. L'apparition d'une bande de pus peut être détectée lors de rhinoscopies postérieures répétées après une anémisation soigneuse de la muqueuse de la fente olfactive. La plupart des patients présentent un œdème et une hyperémie constants des cornets nasaux moyens, ce qui crée l'illusion d'une prolifération des parties postéro-supérieures du nez.

L'oropharyngoscopie peut révéler des signes de pharyngite granuleuse.

La principale méthode de diagnostic instrumental reste la radiographie. Réalisée en projection axiale, elle permet de préciser les caractéristiques de la pneumatisation sinusale, la présence et le nombre de cavités, la localisation du septum intersinusien et la nature de la diminution de la transparence des sinus. L'introduction d'un produit de contraste hydrosoluble dans le sinus par un cathéter inséré lors du sondage diagnostique du sinus sphénoïdal permettra une localisation plus précise des modifications causées par le processus inflammatoire.

La TDM et l'IRM, lorsqu'elles sont prises en projections axiales et coronales, fournissent sans aucun doute un volume d'informations significativement plus important, révélant l'implication d'autres sinus paranasaux et des structures voisines du squelette facial dans le processus inflammatoire.

Diagnostic différentiel de la sphénoïdite chronique

La maladie la plus proche en termes de manifestations cliniques est le syndrome diencéphalique, qui se manifeste souvent par des sensations subjectives de « bouffées de chaleur » alternées de chaud et de froid, qui n'est pas observé chez les patients atteints de sphénoïdite.

Il est nécessaire de différencier cette maladie de l'arachnoïdite de la fosse crânienne antérieure. La sphénoïdite, principalement chronique, se distingue de cette pathologie par la présence d'un syndrome douloureux sphéroïdal, la localisation typique des sécrétions exsudatives et les données radiographiques.

[ 19 ]

[ 19 ]

Indications de consultation avec d'autres spécialistes

La surveillance du patient par un neurologue et un ophtalmologue est obligatoire. Une consultation avec un endocrinologue est souhaitable pour clarifier l'état des glandes endocrines, notamment en cas d'hyperglycémie. Avant et après une intervention chirurgicale sur le sinus sphénoïdal, une consultation avec un neurologue est obligatoire.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Comment examiner?

Qui contacter?

Traitement sphénoïdite chronique

Les objectifs du traitement de la sphénoïdite chronique sont de rétablir le drainage et l'aération du sinus affecté, d'éliminer les formations qui interfèrent avec cela, d'éliminer les écoulements pathologiques et de stimuler les processus réparateurs.

Indications d'hospitalisation

La présence d'un syndrome douloureux sphénoïdal, d'un écoulement nasopharyngé, de signes radiologiques caractéristiques, ainsi que l'absence d'effet du traitement conservateur en 1 à 2 jours et l'apparition de signes cliniques de complications justifient une hospitalisation. Chez les patients atteints de sphénoïdite chronique, ces complications sont considérées comme une exacerbation de la maladie, avec un diagnostic établi ou un traitement infructueux à long terme, et des symptômes divers et vagues associés à une pathologie nasale.

Traitement non médicamenteux de la sphénoïdite chronique

Traitement physiothérapeutique: électrophorèse endonasale avec antibiotiques pénicillines, irradiation intrasinusienne avec faisceaux laser hélium-néon.

Traitement médicamenteux de la sphénoïdite chronique

En attendant les résultats de l'examen microbiologique de l'écoulement, des antibiotiques à large spectre peuvent être utilisés: amoxicilline, y compris en association avec l'acide clavulanique, céphaloridine, céfotaxime, céfazoline, roxithromycine, etc. En fonction des résultats de la culture, des antibiotiques ciblés doivent être prescrits; en cas d'absence ou d'impossibilité d'obtenir un écoulement, le traitement est poursuivi. Le fenspiride peut être utilisé dans le cadre d'un traitement anti-inflammatoire. Parallèlement, un traitement hyposensibilisant est mis en œuvre par mébhydroline, chloropyramine, ébastine, etc. Des gouttes nasales vasoconstrictrices (décongestionnants) sont prescrites, en début de traitement à action douce (solution d'éphédrine, diméthindène en association avec du phénylzfrip, et un gel peut être utilisé à la place des gouttes ou du spray nocturnes). En l'absence d'effet dans les 6 à 7 jours, le traitement est réalisé avec des médicaments à base d'imidazole (naphazoline, xylométazoline, oxymétazoline, etc.). L'utilisation d'immunomodulateurs (médicaments du groupe thymique de 3e et 5e générations, azoximère) est obligatoire.

L'anémie de la muqueuse de la fente olfactive est réalisée à l'aide de divers décongestionnants.

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

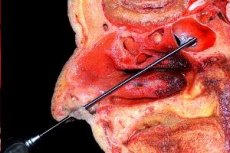

Traitement chirurgical de la sphénoïdite chronique

Le traitement de la sphénoïdite aiguë comprend le sondage du sinus sphénoïdal à l'aide d'aiguilles de cathéter. Une correction chirurgicale préliminaire des structures de la fosse nasale (déformations de la cloison nasale, hypertrophie de l'extrémité postérieure du cornet moyen, adhérences, végétations adénoïdes) empêchant la sédation doit être réalisée. Une anesthésie superficielle et une anémisation progressives de la muqueuse nasale moyenne sont réalisées. Les repères anatomiques sont le bord inférieur de l'orifice piriforme, le bord supérieur de la choane, le cornet moyen et la cloison nasale. Le sondage est réalisé le long de la ligne de Zuckerkandl, qui part de l'épine nasale antérieure, traverse le milieu du cornet moyen et atteint le milieu de la paroi antérieure du sinus sphénoïdal. Il convient de rappeler que l'orifice de sortie du sinus se situe 2 à 4 mm latéralement à la cloison nasale et 10 à 15 mm au-dessus du bord de la choane. Un signe d'entrée dans la lumière du sinus par la sortie naturelle est la sensation de « chute » et l'impossibilité de déplacer verticalement le cathéter. Après aspiration du contenu, la cavité est lavée avec des solutions antiseptiques ou une solution chaude de chlorure de sodium à 0,4 %. La patiente est ensuite allongée sur le dos, la tête légèrement renversée en arrière. Le médicament est introduit dans la lumière du sinus sphénoïdal et laissé en place pendant 20 minutes pour une absorption maximale.

La stratégie thérapeutique de la sphénoïdite chronique dépend de la forme clinique de la maladie. Les formes exsudatives (catarrhale, séreuse, purulente) sont traitées de manière conservatrice par sondage, drainage prolongé et administration constante de médicaments dans les sinus sphénoïdaux. Les formes productives (polypeuses et polypeuses-purulentes) font l'objet d'un traitement chirurgical.

La méthode la plus douce pour ouvrir le sinus sphénoïdal est la méthode transseptale. Après une incision classique, le mucopérichondre est exposé au cartilage quadrangulaire. Seules les parties altérées sont retirées, tout comme la partie osseuse, où les sections situées sur le trajet vers le rostre sont réséquées. La muqueuse et le périoste de la paroi antérieure du sinus sphénoïdal sont décollés, puis ouverts avec une pince de Hayek. Les parties pathologiquement altérées de la muqueuse, les polypes et autres formations sont retirés. L'intervention se termine par un lavage du sinus avec mise en place d'une large anastomose et tamponnement de la fosse nasale.

Lors de l'ouverture endonasale du sinus sphénoïdal selon la méthode de Hayek modifiée par Bockstein, la majeure partie de la partie antérieure du cornet nasal moyen est réséquée, puis les cellules postérieures du sinus ethmoïdal sont ouvertes. Après l'ablation des fragments osseux, la paroi antérieure du sinus sphénoïdal est visualisée. La paroi antérieure est rompue à l'aide d'un crochet inséré dans son orifice naturel, puis l'ouverture est élargie à l'aide d'une pince de Hayek.

Lors de la réalisation d'une ouverture endonasale du sinus sphénoïde à l'aide d'endoscopes ou sous contrôle microscopique, l'utilisation d'un microdébrideur est considérée comme plus douce.

Le traitement chirurgical de la sphénoïdite chronique vise principalement à créer une large ouverture de drainage pour le sinus sphénoïdal, ce qui peut permettre d'éliminer le processus inflammatoire. Si des tissus pathologiques sont présents dans le sinus (polypes, granulations, zones osseuses nécrotiques, détritus, masses de cholestéatome), ils sont retirés, tout en respectant le principe de préservation des zones de muqueuse capables de se régénérer.

Les indications du traitement chirurgical de la sphénoïdite chronique dépendent de la durée de la maladie, de son association à des processus inflammatoires d'autres sinus paranasaux, de l'inefficacité des traitements non chirurgicaux et semi-chirurgicaux, de la présence de symptômes subjectifs et objectifs prononcés, notamment une polypose nasale, de signes de déficience visuelle et de la suspicion de complications orbitaires et intracrâniennes. Pour déterminer les indications du traitement chirurgical, il convient également de s'inspirer de la position d'auteurs anciens selon laquelle toute sphénoïdite chronique est une « poudrière » sur laquelle le cerveau « repose », « fumant comme un cigare », en raison d'une attitude insuffisamment attentive à cette maladie, tant de la part du patient que des médecins traitants.

Il existe de nombreuses méthodes de traitement chirurgical, toutes se différencient par la nature de l'accès au sinus sphénoïde et se divisent selon les méthodes suivantes:

- ethmoïdosphénoïdectomie endonasale directe;

- ethmoïdosphénoïdectomie transsinomaxillaire;

- ethmoïdosphénoïdectomie transorbitaire;

- sphénoïdectomie transseptale.

La forme isolée de sphénoïdite chronique étant extrêmement rare et souvent associée à une atteinte d'autres sinus paranasaux, la méthode la plus fréquemment et la plus efficace est celle de Lima piétrantonide. Elle permet, par un seul accès par le sinus maxillaire, de réviser tous les sinus d'un même côté, y compris le sinus principal, sans affecter ni détruire les structures anatomiques du nez interne, contrairement aux méthodes endonasales et transseptales. L'ouverture du sinus sphénoïdal est rarement réalisée indépendamment; le plus souvent, elle est réalisée en même temps que le labyrinthe ethmoïdal.

La méthode Pietrantoni-de Lima

Cette méthode assure l'ouverture et le drainage de tous les sinus paranasaux en cas de sinusite géminée tout en préservant les cornets nasaux et en restaurant les fonctions physiologiques de la fosse nasale.

Indications: pansinusite chronique (simple et compliquée de phlegmon orbitaire, névrite optique, arachnoïdite optico-chiasmatique, méningite, thrombophlébite du sinus caverneux, abcès cérébral - lobes temporaux et pariétaux - ainsi que infections toxiques viscérales).

La technique opératoire comprend les étapes suivantes:

- ouverture du sinus maxillaire selon la méthode de Caldwell-Luc;

- ouverture du labyrinthe ethmoïdal dans la zone de l'angle postéro-supérieur-interne du sinus maxillaire;

- ablation des cellules antérieures et postérieures du labyrinthe ethmoïdal (dissection du labyrinthe ethmoïdal selon Jansen-Winkler);

- trépanation de la paroi antérieure du sinus sphénoïde, à partir de la crête de l'os sphénoïde;

- ouverture endonasale du sinus frontal (selon les indications) et formation d'un large drainage de tous les sinus ouverts;

- examen de la cavité postopératoire générale, sa pulvérisation avec un mélange de poudre d'antibiotiques;

- tamponnement de tous les sinus ouverts avec un seul tampon, en commençant par leurs sections les plus profondes; la longueur du tampon est calculée de manière à ce que son extrémité dépasse l'incision du sillon nasogénien dans le vestibule de la bouche, par lequel il sera ensuite retiré.

Ouverture transseptale du sinus sphénoïdal selon Hirsch

Cette méthode est la plus pratique en termes d'intervention chirurgicale, offrant une bonne vue d'ensemble du site chirurgical dans le sinus sphénoïdal, une large ouverture de ses deux moitiés, une élimination radicale du contenu pathologique et un drainage efficace et stable. L'efficacité de l'intervention chirurgicale est considérablement accrue par l'utilisation de la vidéoendoscopie en phase finale, qui permet d'identifier sur l'écran et d'éliminer tous les fragments de tissus pathologiques, même les plus infimes, tout en respectant le principe de préservation des zones viables de la muqueuse. De plus, cette méthode permet d'atteindre l'hypophyse en cas de tumeur.

Technologie opérationnelle:

- Incision et séparation de la muqueuse avec le périchondre, comme dans l'opération du septum jusqu'au vomer inclus; déplacement de la plaque mucopérichondrique vers le côté latéral.

- Mobilisation de la partie cartilagineuse de la cloison nasale vers le côté opposé, pour laquelle V.I. Voyachek a proposé de pratiquer des incisions (ruptures) sur la partie cartilagineuse de la cloison nasale sans sectionner le périchondre et la muqueuse du côté opposé; s'il est nécessaire d'élargir l'accès à la paroi antérieure du sinus sphénoïdal, il est permis de ne retirer que des sections individuelles de la section cartilagineuse, en particulier celles courbées et interférant avec l'accès orthograde au sinus sphénoïdal. Dans la section osseuse de la cloison nasale, seules les sections se dirigeant vers le rostre du sinus sphénoïdal sont retirées. A.S. Kiselev (1997) attire particulièrement l'attention sur la nécessité de préserver la partie supérieure de la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde comme repère médian (la partie inférieure est retirée pour élargir l'accès au rostre du sinus sphénoïdal).

- Insertion de miroirs de Killian, avec des branches successivement plus longues, entre la cloison nasale et le mucopérichondre, jusqu'à la paroi antérieure du sinus sphénoïdal, puis ouverture à l'aide d'un ciseau de West allongé, d'une pince ou d'une fraise. En l'absence de dispositif de vidéosurveillance à fibre optique, l'état et le volume du sinus, son contenu, la présence et la position du septum intersinusal sont vérifiés à l'aide d'une sonde à bouton, en palpant successivement toutes ses parois, en insistant sur les parois supérieure et latérale.

- L'ouverture du sinus sphénoïdal est élargie à l'aide d'instruments pratiques (burins longs, cuillères, longues pinces rotatives de Gaek). Après avoir retiré une partie importante de la paroi antérieure du sinus sphénoïdal et disséqué la muqueuse située derrière, une grande partie du septum intersinusal est également sectionnée.

- Révision et curetage de la muqueuse, en respectant le principe de préservation. Cette étape de l'intervention est particulièrement efficace pour préserver les zones viables de la muqueuse et éliminer totalement les tissus non viables grâce à la micro-vidéochirurgie avec visualisation du champ opératoire sur l'écran.

- Repositionnement de parties de la cloison nasale par retrait du miroir de Killian. Un cathéter sous-clavier de longueur appropriée est inséré dans le sinus pour les soins ultérieurs (rinçage à l'eau distillée ozonisée, administration de médicaments) et un tamponnement par boucle antérieure des deux moitiés du nez est réalisé, comme après une septonération. Les tampons sont retirés après 24 à 48 heures, le cathéter après une semaine.

Traitement postopératoire

Pendant une semaine, une antibiothérapie générale et locale est effectuée, un rinçage quotidien des sinus avec des solutions antiseptiques, un traitement symptomatique général et des médicaments sont prescrits qui augmentent la résistance spécifique et non spécifique du corps.

Polysinusotomie endonasale

AS Kiselev a qualifié ce type d'opération de « moderne », probablement dicté par sa vaste expérience. L'opération est précédée d'un examen détaillé de la fosse nasale à l'aide d'un équipement endoscopique moderne. Cet examen vise à identifier les caractéristiques anatomiques endonasales à prendre en compte lors de l'intervention. Si des anomalies susceptibles d'entraver l'accès endonasal au sinus sphénoïde sont détectées, un plan d'élimination est établi. Ces anomalies et pathologies comprennent une courbure prononcée de la cloison nasale, notamment dans ses parties profondes, la présence de cornets nasaux hypertrophiés, notamment moyens, de polypes, notamment choals, ainsi que de nombreux phénomènes dysmorphologiques pouvant entraver significativement la pénétration orthograde du rostre.

En l'absence d'obstacles mécaniques à cette intervention chirurgicale, l'étape suivante consiste à luxer la cornette nasale moyenne jusqu'à la cloison nasale afin d'identifier le processus unciforme par palpation à l'aide d'une sonde à bouton. Derrière le processus unciforme, la paroi antérieure de la bulle ethmoïdale est déterminée, formant avec elle une fissure semi-lunaire. Ensuite, à l'aide d'un bistouri en forme de faucille, le processus unciforme est sectionné et retiré avec une pince nasale par un mouvement de haut en bas. L'ablation du processus unciforme ouvre l'accès à la bulle, qui est ouverte avec la même pince ou un autre instrument approprié. L'ouverture de la bulle permet d'accéder aux cellules restantes du labyrinthe ethmoïdal, qui sont retirées successivement, ce qui expose le toit de l'os ethmoïdal. Un déplacement de l'instrument en direction médiale et une force excessive dirigée vers le haut risquent d'endommager la plaque ethmoïdale et de pénétrer dans la fosse crânienne antérieure. À l'inverse, un déplacement latéral excessif de l'instrument peut endommager la plaque ethmoïdale et le contenu orbitaire.

L'étape suivante consiste à élargir l'ostium du sinus maxillaire. Pour cela, l'extrémité de l'endoscope, avec un angle de vision de 30°, est insérée dans la fosse nasale moyenne. L'ostium naturel du sinus maxillaire est repéré à l'aide d'une sonde bouton. Il est situé en arrière du bord supérieur du cornet inférieur et en avant du tubercule lacrymal; son diamètre est généralement de 5 à 7 mm. Ensuite, à l'aide d'une pince spéciale munie d'une pince inversée ou d'une curette et d'une cuillère pointue, élargissez l'ostium naturel. Cependant, il convient de garder à l'esprit qu'un élargissement de l'ostium au-delà du tubercule lacrymal entraîne généralement des lésions des canaux lacrymaux, et qu'un élargissement de l'ostium au-delà du niveau de l'extrémité postérieure du cornet moyen peut endommager l'artère sphénopalatine. Un élargissement excessif de l'ostium vers le haut peut entraîner une pénétration dans l'orbite.

L'étape suivante consiste à ouvrir le sinus sphénoïdal, par sa paroi antérieure, à l'aide d'une pince à os. L'ouverture ainsi obtenue est élargie à l'aide d'une pince de Gaek. Le sinus est ensuite examiné à l'endoscope et un curetage est réalisé, en respectant le principe de préservation de la muqueuse.

Ensuite, une ouverture intranasale du sinus frontal est réalisée, ce qui, selon AS Kiselev, constitue le type le plus complexe de sinusotomie endonasale. Après l'ablation préliminaire de la diaphyse osseuse et l'ouverture des cellules antérieures du labyrinthe ethmoïdal, qui forment la paroi antérieure du canal fronto-nasal, l'entrée du sinus frontal devient visible, dans laquelle une sonde est insérée pour l'orientation. Afin d'élargir l'entrée du sinus frontal, il est nécessaire de retirer la masse osseuse fronto-nasale, ce qui présente un risque de pénétration dans la fosse crânienne antérieure, notamment en cas d'anomalies du développement de l'os frontal. Par conséquent, s'il est impossible d'insérer une sonde dans le sinus frontal, il est nécessaire d'abandonner son ouverture intranasale et, si les indications le justifient, de recourir à un accès externe.

Gestion ultérieure

Auto-rinçage des fosses nasales et du nasopharynx avec une solution tiède de chlorure de sodium à 0,9 % à l'aide d'appareils tels que « Rinolife » ou « Dolphin ».

La durée approximative d'incapacité en cas de sphénoïdite aiguë ou d'exacerbation chronique sans complications, en cas de traitement conservateur par sondage sinusal, est de 8 à 10 jours. L'intervention endonasale prolonge la durée du traitement de 1 à 2 jours.

Informations pour le patient

- Attention aux courants d'air.

- Faites-vous vacciner contre la grippe.

- Aux premiers signes d’infection virale respiratoire aiguë ou de grippe, consultez un spécialiste.

- Sur recommandation du médecin traitant, procéder à une désinfection chirurgicale de la cavité nasale pour rétablir la respiration nasale et corriger les structures anatomiques de la cavité nasale.

Médicaments

Prévoir

Le pronostic de la sphénoïdite chronique est favorable dans la plupart des cas, même en cas de complications intracrâniennes, si celles-ci sont détectées à temps et qu'un traitement radical est mis en œuvre. Les plus dangereuses sur le plan fonctionnel sont le phlegmon orbitaire à progression rapide, la névrite optique et l'arachnoïdite optico-chiasmatique. Le pronostic est très grave, voire pessimiste, avec des abcès paraventriculaires et du tronc cérébral, ainsi qu'une thrombophlébite des sinus caverneux à progression rapide, avec propagation aux systèmes veineux cérébraux voisins.