Expert médical de l'article

Nouvelles publications

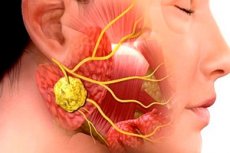

Sialadénite: causes, symptômes, traitement

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les pathologies inflammatoires en chirurgie dentaire sont très fréquentes. Même l'antibiothérapie ne réduit pas l'incidence des inflammations maxillo-faciales et de leurs complications. Cette situation est due aux consultations tardives, à l'automédication fréquente des patients, etc. L'une des maladies infectieuses et inflammatoires les plus courantes est la sialadénite, ou sialoadénite, une inflammation des glandes salivaires, souvent provoquée par des virus ou des bactéries. Cette pathologie s'accompagne de nombreux signes cliniques caractéristiques, et le diagnostic repose sur les résultats d'études bactériologiques et cytologiques, ainsi que sur des examens instrumentaux.

Épidémiologie

La prévalence exacte de la sialadénite sous-maxillaire est incertaine. Elle représente environ 10 % de tous les cas de sialadénite et 0,001 à 0,002 % de toutes les hospitalisations. Il n'existe aucune différence d'âge ou de sexe.[ 1 ]

La sialadénite bactérienne et virale touche principalement les personnes âgées et séniles.

Les oreillons épidémiques touchent principalement les enfants, plus rarement les adultes (plus souvent les femmes). Aujourd'hui, les oreillons épidémiques se manifestent de manière sporadique, grâce à la vaccination précoce des enfants.

Une forme purulente de sialadénite est souvent enregistrée, ce qui est dû à la recherche tardive d'une aide médicale par les patients.

Causes sialadénite

Le développement de la sialadénite est dû à des lésions virales ou microbiennes des glandes salivaires. Le processus inflammatoire microbien peut être provoqué par des bactéries présentes dans la cavité buccale ou libérées par divers foyers infectieux. Les sources d'infection sont souvent les phlegmons adjacents, les maladies respiratoires aiguës (amygdalite, pneumonie, bronchite) et les pathologies maxillo-faciales et dentaires.

La maladie peut apparaître à la suite de blessures et d’interventions chirurgicales dans la région maxillo-faciale, de l’entrée de corps étrangers dans le canal salivaire (arêtes de poisson, particules alimentaires, poils, etc.) et de la formation de calculs canalaires.

La sialadénite virale est le plus souvent causée par les cytomégalovirus, les virus de la grippe, les adénovirus, les paramyxovirus, les virus Coxsackie, les virus de l'herpès simplex, etc. Une sialadénite fongique, syphilitique et tuberculeuse se produit également.

La propagation de l’infection peut se produire par l’ouverture du canal, par le sang ou par le liquide lymphatique.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque de développement de la sialadénite comprennent:

- système immunitaire affaibli, maladies récentes;

- congestion des canaux salivaires;

- troubles salivaires causés par des pathologies infectieuses et inflammatoires;

- opérations chirurgicales;

- tuberculose; [ 2 ]

- syphilis;

- blessures maxillo-faciales.

Le groupe à risque comprend les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles alimentaires, de sécheresse buccale pathologique, ainsi que celles qui suivent une radiothérapie ou qui utilisent régulièrement une antibiothérapie sans bonnes indications, les conditions postopératoires, [ 3 ] l'intubation et l'utilisation d'anticholinergiques. [ 4 ]

Des facteurs prédisposants supplémentaires (indirects) peuvent inclure:

- mauvaise hygiène bucco-dentaire;

- mode de vie malsain, présence d’un certain nombre de mauvaises habitudes;

- ignorer les visites chez le médecin, l'automédication.

Pathogénèse

Les glandes salivaires se divisent en grandes glandes appariées et petites glandes impaires. Les grandes glandes comprennent les glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales. Les petites glandes comprennent les glandes labiales, buccales, linguales, palatines et du plancher buccal. Chacune de ces glandes possède un parenchyme, un interstitium et un système canalaire.

L'agent causal de la parotidite épidémique, l'une des variantes de la sialadénite aiguë, est un virus filtrable. L'infection se transmet directement d'une personne malade, par voie aérienne (mais une infection par des objets utilisés par la personne malade n'est pas exclue).

La sialadénite bactérienne peut se développer avec n'importe quelle pathologie grave. L'infection se propage par voie stomatogène, ainsi que par le sang et le liquide lymphatique. La microflore est généralement mixte: streptocoque, pneumocoque, staphylocoque, etc., et pénètre par le canal glandulaire excréteur.

Chez les patients présentant une divergence lymphogène de l'infection, le réseau lymphoïde de la glande parotide est souvent affecté: ce processus est une conséquence d'une inflammation nasopharyngée ou mandibulaire, de pathologies des dents ou de la langue.

L'étiologie et la pathogénèse de la sialadénite chronique sont floues et mal comprises. Les médecins supposent que le développement de la maladie est associé à des pathologies générales de l'organisme, notamment l'hypertension, l'athérosclérose, la spondylose déformante et les maladies du tube digestif.

Symptômes sialadénite

La sialadénite aiguë peut évoluer avec une intensité variable. Dans les cas légers, le tableau clinique est faible, sans augmentation de la température corporelle ni douleur au niveau des glandes parotides, qui ne gonflent que légèrement. Dans les cas modérés, on observe un malaise général, des douleurs à la tête et aux muscles, des frissons, une sécheresse buccale, ainsi qu'une douleur et un gonflement de la glande parotide. La salivation est légèrement réduite. Les symptômes durent environ 4 jours, après quoi un soulagement progressif apparaît. Dans les cas graves de sialadénite aiguë, la glande parotide augmente considérablement de volume, ce qui peut impliquer l'atteinte des glandes sous-maxillaires et sublinguales. La salivation augmente, la température atteint des valeurs élevées (jusqu'à 40 °C) et des complications purulentes-nécrotiques peuvent se développer. Dans des conditions favorables, la température commence à baisser après environ une semaine et les signes de réaction inflammatoire disparaissent progressivement. Cependant, le risque d'abcès persiste, tout comme celui de développer une méningite, une encéphalite, une paralysie des nerfs crâniens et spinaux, etc.

La sialadénite virale des glandes parotides se manifeste par une douleur à l'ouverture de la bouche et à la tentative de tourner la tête sur le côté. On observe un gonflement des zones buccale, mandibulaire et sous-mandibulaire, ainsi que de la partie supérieure du cou. La palpation révèle une compaction douloureuse à surface lisse, ne dépassant pas les limites de la glande parotide. La maladie s'étend aux tissus environnants avec le développement d'un processus purulent.

Lorsque la glande sous-maxillaire est atteinte, les patients se plaignent de douleurs à la déglutition. Le gonflement s'étend à la région sublinguale et sous-maxillaire, au menton et à la partie supérieure du cou. Lorsque les glandes sublinguales sont atteintes, des douleurs apparaissent à la mobilisation de la langue et les plis sublinguaux augmentent. L'atteinte des glandes salivaires secondaires est fréquente dans de multiples pathologies.

Les premiers signes de sialadénite chronique peuvent passer inaperçus et être détectés par hasard. Les patients ressentent une gêne au niveau de la glande parotide (ou des deux glandes), plus rarement une douleur occipitale. Un léger gonflement est visible dans la zone affectée, sans douleur apparente. Il n'y a aucune altération cutanée, la cavité buccale s'ouvre sans douleur, les muqueuses sont exemptes de pathologies et la salivation n'est pas altérée (elle peut diminuer en cas de rechute). À un stade avancé de sialadénite chronique, les patients ressentent une faiblesse générale, de la fatigue, une perte auditive et parfois une sécheresse des muqueuses buccales. Le gonflement au niveau des glandes affectées est constant et indolore.

La sialadénite interstitielle se caractérise par des exacerbations saisonnières (en saison froide), au cours desquelles des phoques douloureux se forment et la température corporelle augmente.

Sialadénite chez les enfants

La sialadénite peut se développer dès l'enfance, même chez le nouveau-né. Cependant, l'étiologie de la maladie chez le nourrisson n'a pas encore été déterminée. On sait que l'inflammation de la glande mammaire chez la mère contribue au développement de la maladie. La sialadénite du nouveau-né se distingue de l'ostéomyélite du processus condylien de la mandibule, ce qui indique le développement d'une septicopyémie.

En général, les principales causes de sialadénite chez l'enfant sont considérées comme la parotidite épidémique et le cytomégalovirus. De plus, il est important de connaître le développement possible d'une fausse parotidite de Herzenberg, qui n'est pas une sialadénite et qui est une inflammation des ganglions lymphatiques localisés près de la glande salivaire parotide. Le tableau clinique des deux maladies est très similaire.

L'étiologie tuberculeuse et syphilitique de la maladie n'est pas typique chez l'enfant. Le tableau clinique se caractérise par une intoxication plus grave que chez l'adulte, ainsi que par un pourcentage plus élevé de lésions purulentes ou purulentes-nécrotiques des tissus.

Étapes

La sialadénite se développe en trois stades correspondants: initial, cliniquement exprimé et tardif.

Le stade initial ne s'accompagne pas de symptômes cliniques prononcés. Cependant, l'œdème augmente, une congestion lymphatique est observée dans la zone affectée, le tissu conjonctif se relâche et les vaisseaux sanguins se dilatent. Les segments glandulaires terminaux sont préservés, mais la mucine et les mucopolysaccharides, marqueurs de l'inflammation, s'y accumulent. Les canaux interlobaires s'élargissent et les fibres de collagène se densifient.

La deuxième étape est caractérisée par l’image suivante:

- une atrophie des segments glandulaires terminaux se produit;

- les infiltrats se forment à partir des structures plasmatiques, des lymphocytes et des histiocytes dans la base du tissu conjonctif;

- les bouches sont entourées de tissu fibreux;

- à l'intérieur des canaux, il y a une accumulation d'épithélium desquamé et de lymphocytes.

Le troisième stade s'accompagne d'une atrophie presque complète du parenchyme glandulaire, de son remplacement par du tissu conjonctif, d'une prolifération du réseau d'approvisionnement en sang, d'une expansion des canaux intralobaires (ou d'un rétrécissement provoqué par la compression par le tissu conjonctif et les structures fibreuses).

Formes

La classification de la maladie est assez large. Ainsi, selon l'évolution de la réaction inflammatoire, on distingue la sialadénite aiguë et la sialadénite chronique.

La sialadénite aiguë de la glande parotide se manifeste par une parotidite épidémique, ou « oreillons ». En général, les glandes parotides sont le plus souvent touchées, plus rarement les glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales. La forme aiguë est plus facile à traiter que la forme chronique.

Selon l'état du parenchyme, on distingue les types de maladies chroniques suivants:

- sialadénite parenchymateuse chronique - accompagnée de lésions du stroma glandulaire uniquement (comme chez les patients atteints d'oreillons);

- sialadénite interstitielle chronique – en plus du stroma, s'accompagne de lésions du parenchyme glandulaire (comme chez les patients atteints de sialadénite à cytomégalovirus).

- La sialadénite sclérosante chronique (tumeur de Küttner) est une maladie sclérosante associée à l'IgG4 et présente des caractéristiques histopathologiques distinctes telles qu'un infiltrat lymphoplasmocytaire dense, une sclérose et une phlébite oblitérante.[ 5 ]

La sialadénite interstitielle est également appelée sialadénite productive chronique, oreillons sclérosants chroniques, tumeur inflammatoire de Kuttner, sialadénite atrophique chronique, sialadénite fibroproductive, sialopathie symptomatique, sialose hormonale. L'étiologie de la maladie est mal connue.

La sialadénite grippale se développe lors des épidémies de grippe, observées principalement en hiver. Les patients présentent des signes de sialadénite aiguë touchant une ou plusieurs glandes salivaires. La glande parotide est le plus souvent touchée; l'inflammation s'aggrave rapidement et s'étend à la glande paire.

Selon la localisation de la lésion, on distingue:

- oreillons sialadénite des glandes parotides;

- sous-maxillite - lésion de la glande sous-mandibulaire;

- sialadénite sublinguale de la glande sublinguale.

Selon les caractéristiques inflammatoires, la sialadénite de la glande salivaire peut être:

- séreux;

- hémorragique;

- purulent;

- tissu conjonctif;

- granulomateux;

- fibroplastique;

- destructeur;

- non déformé;

- cirrhotique.

Selon l'étiologie, on distingue:

- processus inflammatoire traumatique;

- toxique;

- auto-immune;

- allergique;

- obstructif (avec blocage ou contraction cicatricielle).

La sialadénite calculeuse est un type de pathologie obstructive causée par le blocage du canal par un calcul de la glande salivaire.

Si la maladie inflammatoire progresse, une sialadénite purulente-nécrotique ou gangréneuse se développe. Dans ce cas, on observe un tableau de phlegmon sévère avec œdème prononcé, infiltration, hyperémie, fluctuations, etc.

La sialadénite canalaire (ou sialodochite) est une conséquence de défauts congénitaux des glandes salivaires (sténoses et ectasies) associés à une faible immunité et à une hyposalivation, une stagnation de la salive à l'intérieur des canaux.

Complications et conséquences

La sialadénite aiguë peut se compliquer d'une atteinte des nerfs oculomoteur, optique, abducens, facial et vestibulocochléaire, ainsi que d'une mastite, d'une pancréatite et d'une néphrite. L'orchite se développe souvent chez les garçons et les hommes.

Si la sialadénite aiguë survient dans le contexte de pathologies générales, elle peut se compliquer d'une déviation du processus pathologique vers l'espace péripharyngé, les tissus entourant l'artère carotide et la veine jugulaire interne. Chez certains patients, le contenu purulent pénètre dans le conduit auditif externe. Dans de rares cas, des lésions des parois des gros vaisseaux sont observées, entraînant des saignements. Une thrombose veineuse et une obstruction des sinus méningés sont également possibles.

Une complication tardive de la sialadénite purulente avancée est la formation de fistules et d'hyperhidrose parotidienne.

Si la sialadénite bactérienne n’est pas traitée, un gonflement massif du tissu cervical peut se développer, ce qui peut entraîner une obstruction respiratoire, une septicémie, une ostéomyélite crânienne et une névrite du trijumeau.

Diagnostics sialadénite

Les méthodes générales de diagnostic clinique comprennent l'interrogatoire, l'examen et la palpation du patient. Des analyses de sang et d'urine sont également prescrites. S'il s'agit d'un enfant, il est nécessaire de vérifier auprès de ses parents s'il a déjà eu les oreillons et s'il a été en contact avec des personnes malades.

En cas de suspicion de sialadénite chronique, la fréquence annuelle des rechutes et la taille de la glande à différentes périodes du processus inflammatoire sont précisées. L'état de la peau de la zone affectée, le volume et la nature du liquide salivaire, ainsi que l'état des canaux salivaires excréteurs sont également pris en compte.

Ce qui suit est obligatoire:

- évaluation de la fonction sécrétoire;

- cytologie, microbiologie, immunologie des sécrétions salivaires;

- sialographie de contraste;

- tomodensitométrie;

- radiosialographie;

- ultrason;

- biopsie par ponction.

De nombreux patients pédiatriques sont soumis à une électroencéphalographie, nécessaire pour évaluer les troubles de la bioactivité cérébrale.

Les diagnostics instrumentaux obligatoires comprennent la sialométrie, qui consiste à utiliser un cathéter en polyéthylène, inséré dans le canal salivaire après un bougienage préliminaire. La manipulation est réalisée à jeun et dure environ 20 minutes. Elle permet d'obtenir des informations sur le volume de production salivaire et les caractéristiques physiques de la sécrétion. [ 6 ]

La sialographie de contraste est réalisée en rémission, car elle peut provoquer une rechute. Des solutions de contraste radiologique sont injectées dans la glande salivaire à l'aide d'une seringue et d'un cathéter en polyéthylène.

Les diagnostics instrumentaux spéciaux sont représentés par les procédures suivantes:

- cytologie des frottis de sécrétion salivaire;

- Électroradiographie avec contraste;

- méthode de balayage des glandes salivaires;

- ponction avec biopsie et histologie ultérieure.

L'échographie est le plus souvent réalisée sous forme de sialosonographie, un examen qui permet d'examiner l'ensemble de la structure glandulaire. Le médecin peut ainsi détecter des troubles tissulaires sclérosés, des blocages, des processus tumoraux et des calculs, ainsi que déterminer leur nombre et leur taille.

Dans la sialadénite bactérienne, des modifications non spécifiques sont détectées à l'échographie. À un stade précoce de développement, on observe une augmentation de l'échogénicité et une dilatation du canal, ainsi que la présence de foyers anéchogènes indiquant la formation possible d'un abcès. [ 7 ]

L'imagerie par résonance magnétique et la tomodensitométrie permettent d'exclure la présence de calculs dans les canaux et de clarifier la profondeur du processus pathologique.

Les examens de laboratoire comprennent une analyse générale du sang et des urines, ainsi qu'une analyse du liquide salivaire. Le sang peut montrer un taux élevé de leucocytes, signe d'un processus inflammatoire. Dans un test sanguin biochimique, la glycémie est importante, et dans un test urinaire, la composition en sel. Les leucocytes, le pus et la flore bactérienne peuvent souvent être détectés dans la sécrétion salivaire. Il est également nécessaire d'examiner les caractéristiques physicochimiques de la sécrétion.

Diagnostic différentiel

Tout d'abord, il est important de déterminer la cause profonde de la pathologie, afin de déterminer si la maladie est de nature athérogène, infectieuse, néoplasique, auto-immune ou métabolique. Les pathologies rhumatologiques et auto-immunes doivent être exclues.

La sialadénite interstitielle se distingue de la sialadénite parenchymateuse chronique, de la sialodochite, des processus tumoraux et de la parotidite épidémique. Le diagnostic repose sur l'évaluation des symptômes typiques et sur un tableau cytologique et sialographique adapté à la maladie.

En général, la sialadénite doit être distinguée des calculs salivaires, des kystes des glandes salivaires et des processus tumoraux. Le diagnostic repose sur les symptômes cliniques, la sialométrie, l'examen cytologique des sécrétions salivaires, la radiographie et la sialographie, ainsi que la ponction et la biopsie excisionnelle.

Il est important que les patients comprennent que la sialadénite ou la sialoadénite sont deux concepts équivalents et totalement interchangeables.

Dans certains cas, les caractéristiques cliniques de la maladie et les paramètres de laboratoire peuvent nécessiter une recherche diagnostique plus large: dans une telle situation, une biopsie des glandes salivaires est recommandée pour établir un diagnostic précis.

Qui contacter?

Traitement sialadénite

Un traitement visant à inhiber la réaction inflammatoire et à normaliser la salivation est prescrit aux patients atteints de sialadénite aiguë. Un repos au lit est prescrit pendant toute la durée de la fièvre. Des compresses chauffantes et des pansements pommades sont appliqués sur les zones de compaction, selon les indications, et des séances de physiothérapie sont réalisées (luminothérapie, thermothérapie (lampe Sollux, UHF, irradiation UV). Des soins bucco-dentaires de haute qualité sont prodigués, avec bains de bouche et irrigations.

En cas de sialadénite virale, une irrigation à l'interféron 5 fois par jour (en cas de pratique précoce, le premier ou le deuxième jour) est efficace. Si la fonction salivaire diminue, 0,5 ml d'une solution antibiotique contenant 50 000 à 100 000 ED de pénicilline et de streptomycine avec 1 ml de novocaïne à 0,5 % est administrée par voie intracanalaire. Un blocage par novocaïne et pénicilline ou streptomycine est également réalisé. Si l'inflammation purulente progresse, des foyers de fusion tissulaire sont détectés et une intervention chirurgicale est prescrite.

La pilocarpine pour la sialadénite se prend par voie orale, jusqu'à quatre fois par jour, à raison de 6 gouttes d'une solution à 1 %. Ce traitement est indiqué en cas d'inflammation séreuse. L'application de compresses contenant du diméthylsulfoxyde (dimexide) est efficace, car elles ont un effet analgésique, anti-inflammatoire, anti-œdémateux et bactéricide. La compresse est appliquée sur la zone inflammatoire pendant environ une demi-heure par jour. Le traitement comprend dix séances, ou jusqu'à soulagement.

En cas de sialadénite gangréneuse et d'évolution sévère de la maladie, un traitement chirurgical est prescrit, qui consiste à ouvrir la capsule glandulaire: l'intervention sur la glande parotide est réalisée selon la technique de Kovtunovich.

Dans la sialadénite chronique, le traitement vise principalement à augmenter l'immunité, à optimiser la fonction salivaire, à prévenir les rechutes, à améliorer le trophisme tissulaire, à éliminer la congestion et à inhiber les processus sclérotiques et dégénératifs.

Les médicaments suivants sont inclus dans la thérapie complexe:

- nucléinate de sodium 0,2 g trois fois par jour pendant deux semaines (pour la sialadénite chronique, ces traitements doivent être effectués jusqu'à trois fois par an);

- iodure de potassium 10 %, 1 cuillère à soupe trois fois par jour pendant 8 à 12 semaines (la sensibilité du corps du patient à l'iode doit être prise en compte).

Lors du traitement par nucléinate de sodium, des effets secondaires mineurs, tels que douleurs épigastriques et dyspepsie, peuvent survenir. Ces effets disparaissent complètement à la fin du traitement.

L'iodure de potassium est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'iode, de grossesse, de pyodermite.

Un blocage de la novocaïne est réalisé une fois tous les trois jours, en 10 injections. Des injections intramusculaires de Pyrogenal sont administrées (25 injections, une fois tous les trois jours) et des injections sous-cutanées de galantamine à 0,5 % (30 injections de 1 ml).

Les patients atteints de sténose canalaire se voient prescrire des préparations enzymatiques protéolytiques (chymotrypsine, trypsine), ainsi qu'une injection de ribonucléase à 10 mg par voie intramusculaire en association avec une électrophorèse de la désoxyribonucléase (jusqu'à 10 procédures pendant 20 minutes).

La galvanisation pour la sialadénite chronique est indiquée sous forme de procédures quotidiennes pendant 4 semaines, en association avec une radiothérapie.

Le traitement chirurgical est rarement pratiqué, uniquement en cas d'absence d'effet du traitement médicamenteux, ainsi qu'en cas de récidives régulières de la maladie inflammatoire (plus de dix fois par an), accompagnées d'un processus purulent, de troubles fonctionnels prononcés, de sténoses et d'atrésie. Selon les indications, on utilise la méthode du bougienage, la chirurgie plastique totale de la bouche, la résection glandulaire avec préservation des branches du nerf facial et le blocage du canal parotidien.

Antibiotiques

L'antibiothérapie est appropriée pour la sialadénite bactérienne et dépend de la gravité du processus infectieux. [ 8 ]

Les médicaments de choix sont souvent des antibiotiques à base de pénicilline protégée et des céphalosporines qui inhibent l’activité des β-lactamases:

Amoxiclav |

L'amoxicilline et l'acide clavulanique sont prescrits aux adultes par voie orale à une dose quotidienne de 1 500 mg (divisée en deux prises). Les effets secondaires, tels que nausées ou diarrhées, sont légers et disparaissent rapidement. Pour prévenir ces réactions, il est recommandé de prendre le médicament avec de la nourriture. |

Sulbactomax |

Préparation de sulbactam et de ceftriaxone pour injections intramusculaires. La posologie quotidienne est de 1 à 2 g, administrée toutes les 24 heures. La durée du traitement est déterminée par le médecin. Les effets secondaires possibles sont plus fréquents en cas d'utilisation prolongée. Ils incluent candidose, mycose, infections fongiques secondaires, entérocolite et dyspepsie. |

Pipéracilline-Tazobactam |

Médicament antibactérien combiné administré aux patients par perfusion intraveineuse toutes les 8 heures à raison de 4,5 g. La dose quotidienne peut être modifiée par le médecin en fonction de la gravité de l'infection. Effets secondaires possibles: diarrhée, nausées, vomissements, éruptions cutanées. |

Si des micro-organismes à Gram négatif sont détectés, des fluoroquinolones sont prescrites. Dans les cas complexes, une polythérapie est utilisée, par exemple à base de carbapénème, de métronidazole et de vancomycine.

Traitement de physiothérapie

Au stade initial du processus inflammatoire, avec une température corporelle élevée, la physiothérapie n'est pas utilisée. Il est recommandé au patient de boire des eaux minérales alcalines (comme Borjomi) en complément du traitement médicamenteux. À partir de 3 à 4 jours environ, il est possible d'utiliser une thérapie UHF à dose non thermique et une électrophorèse d'anti-inflammatoires.

De plus, pour traiter la sialadénite aiguë, le médecin peut prescrire:

- L'irradiation ultraviolette de la zone affectée commence par deux biodoses, puis augmente d'une biodose pour atteindre six biodoses. Les séances sont réalisées tous les deux jours.

- La fluctuation de la zone d'infiltration s'effectue par séances de 8 à 10 minutes. Le traitement comprend 10 séances.

- Après avoir éliminé les signes d'inflammation aiguë, afin d'accélérer la résorption de l'infiltrat, on utilise:

- Irradiation infrarouge en séances de 20 minutes, en cure de 10 à 12 séances.

- Thérapie par ultrasons d'une intensité de 0,05-0,2 W/cm², durée jusqu'à 5 minutes, cure de 10 séances.

- Electrophorèse à 3% d'iodure de potassium, d'une durée de 20 minutes, en 10 à 12 séances.

Pour soulager la douleur, il est recommandé de suivre une thérapie au laser d'une durée de 2 à 3 minutes, en cure de 8 à 10 séances.

Massage des glandes salivaires pour la sialadénite

Le massage intrabuccal améliore la circulation sanguine et lymphatique, stimule les points bioactifs et améliore le fonctionnement des glandes salivaires. La procédure se déroule en plusieurs étapes, comprenant un échauffement général des tissus mous, un travail sur les glandes salivaires et les muscles, et un impact sur les points de sortie des nerfs crâniens.

Des mouvements de massage tels que des effleurages, des pressions ponctuelles et un pétrissage myoextensif sont utilisés. L'intervention s'effectue avec des mains propres; des gants chirurgicaux stériles peuvent être utilisés.

Les glandes salivaires sont massées avec des mouvements doux, en partant de la périphérie jusqu'à la zone des canaux excréteurs.

Après la séance, le patient doit se rincer la bouche avec une solution antiseptique.

Le massage est effectué non seulement pour améliorer le trophisme des tissus glandulaires, mais également pour évaluer la quantité de salive, sa couleur, sa consistance et ses caractéristiques gustatives.

Traitement à base de plantes

Les traitements traditionnels ne peuvent être utilisés qu'à un stade précoce de la sialadénite, ou uniquement à titre préventif. Pour soulager les symptômes, les médecins recommandent de boire beaucoup de liquide pendant le traitement médicamenteux, notamment sous forme d'infusions et de décoctions de plantes aux propriétés anti-inflammatoires.

- Le thé à la menthe stimule la sécrétion de salive, soulage la douleur, rafraîchit et élimine le goût désagréable dans la bouche.

- L'infusion de camomille a des effets anti-inflammatoires et décongestionnants.

- Le thé aux feuilles de framboisier accélère la cicatrisation des plaies et a un effet anti-inflammatoire.

Pour les bains de bouche quotidiens, vous pouvez utiliser des infusions des mélanges de plantes suivants:

- feuilles de framboisier, fleurs d’immortelle, prêle des champs;

- feuilles de menthe poivrée, pousses de plantain, fleurs de sureau;

- fleurs de camomille, feuilles d'eucalyptus et de sauge.

Un rinçage à l'eau de pin est efficace. Pour préparer le remède, faites bouillir 0,5 litre d'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe (avec une lame) d'aiguilles de pin (épicéa ou pin), couvrez, laissez refroidir complètement et filtrez. Utilisez ce rinçage 2 à 3 fois par jour ou après chaque repas.

Vous ne devez pas vous auto-médicamenter si la maladie se manifeste par une douleur intense, la formation de calculs ou une suppuration.

Traitement chirurgical

Dans certains cas, les médicaments seuls ne suffiront pas à éliminer la sialadénite. Une intervention chirurgicale peut alors s'avérer nécessaire.

En cas d'obstruction du canal excréteur des glandes salivaires, une intervention chirurgicale est nécessaire. Sous anesthésie locale, le médecin élimine la cause de l'obstruction et effectue un traitement antiseptique. En période postopératoire, un traitement antibactérien et symptomatique est prescrit et, si nécessaire, un bouchage supplémentaire du canal excréteur est réalisé, suivi d'un rinçage.

La sialadénite chronique se caractérise par des récidives fréquentes, qui peuvent, avec le temps, entraîner une sclérose complète ou partielle du tissu glandulaire et la formation de structures conjonctives. Dans ce cas, la glande affectée est retirée.

En cas de sialadénite, il est préférable de recourir à des procédures endoscopiques mini-invasives. Aujourd'hui, les chirurgiens disposent d'endoscopes élastiques spéciaux, qui leur permettent de pénétrer les plus petits canaux glandulaires. L'endoscopie permet au médecin d'examiner complètement le canal, de prélever du biomatériau, de le fragmenter et d'éliminer la cause de l'obstruction.

En cas de sialolithiase, l'ablation du calcul salivaire est nécessaire par sialendoscopie interventionnelle ou par ablation chirurgicale directe. [ 9 ], [ 10 ]

Plusieurs traitements mini-invasifs ont été proposés pour le traitement des calculs salivaires, notamment la sialendoscopie interventionnelle (iSGE), la lithotritie extracorporelle par ondes de choc (LEOC) [ 11 ] et les interventions chirurgicales endoscopiques combinées. [ 12 ] Le choix du traitement approprié doit tenir compte de critères tels que la glande affectée, le nombre et la taille des calculs, leur localisation et leur relation avec le canal salivaire. La méthode la moins dommageable est toujours privilégiée. [ 13 ]

Les complications postopératoires telles que la douleur, les cicatrices et les lésions nerveuses sont fréquentes. Les patients opérés ont présenté des troubles tels que la xérostomie (jusqu'à 31 %), des altérations du goût (16,3 %), des hématomes (jusqu'à 14 %), des lésions du nerf facial (8 %) et du nerf lingual (12 %). [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]

La prévention

Les mesures préventives pour prévenir le développement de la sialadénite ne sont pas spécifiques. L'essentiel de la prévention repose sur une alimentation complète, de qualité et équilibrée, un mode de vie sain et actif, et l'élimination des mauvaises habitudes. Le respect de ces règles simples mais importantes réduit le risque de nombreuses pathologies.

L'apparition d'une sialadénite peut être directement liée à d'autres maladies de la cavité buccale et des voies respiratoires supérieures. Une perturbation de la microflore buccale et la pénétration de micro-organismes pathogènes par le sang ou la lymphe peuvent provoquer le développement d'un processus inflammatoire. Presque tout foyer infectieux et inflammatoire chronique peut être considéré comme un facteur prédisposant à l'apparition d'une sialadénite. De plus, toute maladie infectieuse affecte négativement les défenses immunitaires de l'organisme. Par conséquent, pour prévenir de nombreuses maladies, il est important de maintenir l'immunité par tous les moyens possibles, de traiter rapidement toutes les maladies (y compris les maladies chroniques), d'éviter l'hypothermie et le stress, et de prendre, en hiver et au printemps, les compléments multivitaminés recommandés par le médecin traitant.

Autres mesures préventives obligatoires:

- procédures d’hygiène régulières, nettoyage de haute qualité de la cavité buccale et des dents;

- éviter la consommation d’aliments grossiers qui peuvent endommager la muqueuse buccale;

- arrêter de fumer;

- renforcer le système immunitaire;

- le bon choix d'une brosse à dents et de produits d'hygiène bucco-dentaire.

En cas de problème, tel qu'une sécheresse de la muqueuse buccale, un gonflement ou une douleur au niveau des glandes salivaires, consultez un médecin sans tarder. Une prise en charge rapide permettra de prévenir l'inflammation et les effets indésirables.

Prévoir

La sialadénite aiguë se termine par une guérison chez l'immense majorité des patients. Cependant, des cas mortels ont également été décrits: cela peut survenir si un processus purulent-nécrotique se développe dans la glande, ou si la pathologie se propage au système nerveux.

Le pronostic de la maladie chronique est relativement favorable. Dans ce cas, on utilise le concept de guérison « conditionnelle »: elle s'applique si la période de rémission du patient dure plus de trois ans.

Les patients sont suivis pendant plusieurs années afin de prévenir les exacerbations, qui surviennent généralement une à deux fois par an, plus fréquemment par temps froid. Un traitement correctement prescrit peut permettre une rémission à long terme. Dans certains cas, on observe la formation d'un calcul salivaire dans le canal glandulaire.

À condition que le système immunitaire soit dans un état normal, que l'hygiène bucco-dentaire soit respectée, que les pathologies concomitantes soient traitées et que les foyers infectieux existants soient éliminés, la sialadénite disparaît complètement en 14 jours.