Expert médical de l'article

Nouvelles publications

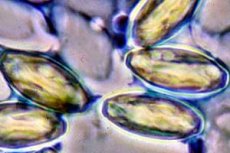

Microsporidies

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les microsporidies sont un groupe de micro-organismes protozoaires appartenant à la classe des cnidosporidies. Ce sont des parasites intracellulaires incapables de vivre hors de l'organisme hôte. Il existe près de 1 300 espèces, représentées par près de 200 genres. Cela ne représente qu'une fraction de la véritable diversité des mycorsporidies déjà décrites dans le monde scientifique: de nombreux hôtes potentiellement infectés n'ont pas été examinés pour détecter la présence de ces parasites dans l'organisme. L'hôte peut être presque n'importe quel animal, du protozoaire à l'humain. Les crustacés et les insectes représentent le plus grand nombre et la plus grande diversité de microsporidies.

Les humains peuvent être infectés par des microspodiacées appartenant à six genres: Encephalitozoon, Pleistophora, Nosema, Vittaforma, Enterocytozoon et Microsporidium. Bien que certains parasites de ce groupe soient susceptibles de provoquer des infections intestinales asymptomatiques ou transitoires, le mécanisme d'infection par la microsporidiose n'a pas été suffisamment étudié.

Les microsporidies présentent plusieurs caractéristiques uniques qui témoignent de leur exceptionnelle adaptabilité au parasitisme intracellulaire. Leurs spores contiennent un ensemble d'organites qui leur sont propres: l'appareil d'extrusion. Grâce à lui, une cellule saine est infectée en perforant la membrane et en libérant les spores directement dans le cytoplasme. Aucune autre espèce de protozoaire ne possède un mécanisme similaire pour distribuer ses spores.

Structure des microsporidies

Le génome des microsporidies est le plus petit de toutes les cellules contenant un noyau. Elles ne contiennent pratiquement pas d'introns et la mitose se présente sous la forme d'une pleuromitose intranucléaire fermée. Les ribosomes des microsporidies présentent une structure similaire à celle des ribosomes des cellules anucléaires. La cellule ne possède ni kinétosomes, ni lysosomes, ni particules de réserve nutritive. On pensait auparavant que les microsporidies étaient dépourvues de mitochondries, mais on a récemment découvert de petits mitosomes, preuve de leur nature mitochondriale.

Les spores possèdent généralement une membrane à trois couches: une exospore glycoprotéique, une endospore chitineuse et une membrane cytoplasmique. L'appareil d'extrusion se compose d'une vacuole postérieure, d'un disque d'ancrage, d'un polaroplaste et d'un tube polaire. La vacuole postérieure présente une structure mono- ou multi-chambres. Elle contient parfois un postérosome. Au moment de la libération de l'embryon dans une cellule saine, celui-ci augmente immédiatement, déplaçant la spore dans le tube polaire.

Le polaroplaste est généralement constitué de membranes compactes, formant une sorte de « paquet ».

Parfois, le polaroplaste contient des vésicules et des structures tubulaires. Il contribue à générer la pression nécessaire à l'éversion du tube polaire, à sa membrane et à la pénétration du sporoplasme à l'intérieur. Le tube polaire est une formation allongée à deux membranes, disposée en spirale et s'étendant depuis le disque d'ancrage. Leur aspect et leur développement peuvent varier considérablement selon les microsporidies.

Cycle de vie des microsporidies

Le sporoplasme est un noyau unique entouré d'une petite quantité de cytoplasme contenant des ribosomes. Le noyau est situé dans la spore. Une fois que la spore pénètre dans le milieu interne de la cellule hôte, le sporoplasme forme sa propre membrane cytoplasmique protectrice, dont on connaît encore peu de choses.

Le sporoplasme croît ensuite rapidement. À ce stade, la cellule possède un minimum d'organites: postérosome, ribosomes, réticulum endoplasmique lisse et rugueux.

Au début de la phase de sporogonie (sporonte), la cellule acquiert une nouvelle membrane. Durant cette phase, les noyaux se divisent activement, formant des plasmodes.

Les microsporidies peuvent déposer une autre coquille supplémentaire - une vésicule sporophore, dont l'apparence et la taille varient considérablement selon les espèces.

Le sporoblaste est un stade intermédiaire du développement, du plasmodium sporogonal à la spore. Durant cette période, toutes les membranes se développent activement et les organites sont déposés. La cellule affectée est ensuite détruite et les spores qui en résultent attaquent les cellules saines voisines ou sont excrétées hors de l'organisme à la recherche d'un nouvel hôte.

Les microsporidies se caractérisent par une variété de cycles biologiques. Ce cycle, qui ne comprend qu'un seul hôte (monoxénique) et produit un seul type de spores, est typique de 80 % des espèces connues. Cependant, il peut également varier considérablement d'une espèce à l'autre: caractéristiques de la sporogonie, nombre et types de divisions à tous les stades. Pour les 20 % restants, le cycle biologique peut se dérouler chez deux hôtes ou plus, avec la formation de différents types de spores, de par leur structure et leurs fonctions.

Tableau clinique et symptômes de la microsporidiose

Les microsporidies sont très courantes. Les maladies causées par les microsporidies, ainsi que leurs voies d'infection, n'ont pas encore été suffisamment étudiées. Les microsporidies, qui peuvent vivre dans les cellules humaines, affectent également les animaux, sauvages et domestiques, mais on ignore encore si l'infection humaine provient d'animaux. Les personnes immunodéprimées peuvent être porteuses. Des spores de microsporidies sont présentes dans les plans d'eau, mais aucun cas de propagation rapide de la maladie n'a démontré que l'eau contaminée en était la cause. Les microsporidies sont excrétées de l'organisme de l'hôte dans l'environnement extérieur par les excréments, l'urine et les expectorations. On suppose que les humains peuvent se contaminer mutuellement, mais il n'existe pas de données précises. La microsporidiose intestinale est très probablement contractée lorsque le parasite pénètre par la cavité buccale. Il s'agit principalement d'une infection causée par Enterocytozoon bieneusi, qui affecte le tractus gastro-intestinal.

La microsporidiose respiratoire est causée par des parasites qui ne sont presque jamais présents dans les selles; la source d'infection la plus probable est donc la poussière en suspension dans l'air. Les yeux sont également touchés, car le parasite pénètre directement dans la conjonctive. Des recherches indiquent que les microsporidies peuvent attaquer les macrophages et les fibroblastes de leur propre muqueuse.

La microsporidiose intestinale est fréquente, mais il existe de nombreuses variantes de la maladie: microsporidiose des voies biliaires, des yeux, des sinus, des voies respiratoires, des fibres musculaires, microsporidiose disséminée, attaquant les reins, le foie, le cœur et le système nerveux.

Les microsporidies, une fois infectées, provoquent souvent des diarrhées aiguës ou chroniques. Les personnes ayant subi une transplantation d'organe et présentant un déficit immunitaire sont plus susceptibles de contracter la microsporidiose. Certains cas d'épilepsie sont associés à une attaque de microsporidies. Des cas de kératite et d'ulcères cornéens ont été décrits, consécutifs à des lésions causées par Nosema ocularam, Vittaforma corneae et d'autres microsporidies non encore classées. Des microsporidies ont été détectées dans des inflammations de fibres musculaires. Nosema connori est responsable de microsporidiose disséminée. Entre un quart et la moitié des cas de diarrhée prolongée d'étiologie inconnue chez les patients immunodéprimés sont associés à des microsporidies.

Habituellement, les parasites attaquent les jeunes enfants dont le nombre de lymphocytes est inférieur à 100 µl. La microsoridiose est également observée chez les enfants présentant un déficit immunitaire sévère. Les enfants dont les organes sont touchés par la microsporidiose peuvent présenter un retard de développement, se plaindre périodiquement de douleurs abdominales et de diarrhées constantes.

Enterocytozoon bieneusi attaque les cellules intestinales, provoquant une inflammation et endommageant les villosités, mais ne pénètre presque jamais sa propre muqueuse. L'infection est limitée au tube digestif. Encephalitozoon intestinalis, au contraire, se développe souvent en dehors du tube digestif. En pénétrant dans les voies biliaires, il provoque leur inflammation et une inflammation non calculeuse de la vésicule biliaire. Chez les personnes infectées par le VIH, les parasites peuvent attaquer les yeux, les sinus et les poumons, et même se développer sous une forme disséminée. La kératoconjonctivite se caractérise par une rougeur de la conjonctive, une gêne due à l'exposition à la lumière, des troubles de la vision et une sensation de corps étranger dans l'œil. De plus, les microsporidies peuvent provoquer une sinusite avec écoulement nasal de mucus et de pus. Il arrive que le parasite pénètre dans les voies respiratoires inférieures; en l'absence de signes de la maladie, une pneumonie ou une bronchite peuvent alors se développer. Dans certains cas, en cas d'immunodéficience, une microsporidiose disséminée peut se développer. Les organes internes touchés dépendent du type de parasite. Encephalitozoon hellem attaque les yeux, les voies urinaires, les sinus et les voies respiratoires. Encephalitozoon intestinalis se développe dans le tube digestif et les voies biliaires. Il peut parfois attaquer les reins, les yeux, les sinus, les poumons ou les bronches. Encephalitozoon cuniculi est particulièrement dangereux: il est capable de se propager et peut attaquer presque tous les organes.

Maladies causées par les microsporidies

Différentes formes d’infections causées par des microsporidies sont caractérisées par des caractéristiques spécifiques.

- Entérocytozoonose (microsporidies de l'espèce Enterocytozoon bieneusi). L'agent pathogène affecte les cellules de l'intestin grêle. Les études macroscopiques des modifications de la muqueuse intestinale ne permettent pas de les détecter. Cependant, au microscope, on observe une altération de la forme des entérocytes, des lésions des microvillosités, une prolifération des cryptes et une augmentation du nombre de lymphocytes.

Les cellules pathologiques perdent progressivement leurs villosités et meurent, et des spores sont libérées pour s'installer dans de nouvelles cellules saines. L'infection entraîne des troubles digestifs, une mauvaise absorption des glucides et des lipides. La diarrhée progresse, dure des semaines et peut entraîner une déshydratation. Le manque d'appétit entraîne une perte de poids.

Le plus souvent, l'entérocytozoonose survient dans le contexte du SIDA et se développe sous une forme disséminée, attaquant les voies respiratoires et provoquant de la fièvre.

L'infection peut se faire par voie fécale-orale. La prévention de la maladie est identique à celle des infections intestinales.

- Encéphalitozoonoses (microsporidies des espèces Encephalitozoon cuniculi et Encephalitozoon hellem). E. cunculi attaque les macrophages, les vaisseaux sanguins et lymphatiques des cellules du cerveau, du foie, des reins et d'autres organes. Lorsque les cellules meurent suite à l'infection, des spores sont libérées dans le sang et la lymphe. L'apparition des encéphalitozoonoses est aiguë, accompagnée de fièvre et d'un dysfonctionnement des organes internes affectés. Si l'infection a atteint le cerveau, les patients notent de violents maux de tête, une irritation des méninges, voire un syndrome méningé. Si le foie est atteint, des signes d'hépatite sont observés; si les reins sont atteints, des signes de néphrite sont observés.

Le risque de contracter la maladie est le plus élevé chez les patients atteints du sida. Les encéphalitozoonoses sont transmises par les animaux. Pour éviter l'infection, il est nécessaire de procéder rapidement à une dératisation et de respecter les règles d'hygiène personnelle.

Chez les personnes immunodéprimées, l'Encephalitozoon hellem est responsable de kératoconjonctivite, d'inflammation rénale et du développement d'une insuffisance rénale. Ce parasite se développe également dans les voies respiratoires, ce qui s'accompagne de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires et de signes de pneumonie interstitielle. Souvent, plusieurs systèmes d'organes internes sont touchés simultanément. L'infection se transmet par les voies respiratoires, la cavité buccale ou la conjonctive.

- Invasion (microsporidies de l'espèce Trachipleistophora hominis). Affecte les fibres musculaires et s'accompagne d'une faiblesse musculaire, de fièvre et d'une kératoconjonctivite. Les humains et les singes peuvent être infectés par contact.

- Septatose (microsporidies de l'espèce Septata intestinalis). Les microsporidies attaquent d'abord les cellules de la muqueuse intestinale et les macrophages. Des ulcères et une nécrose se développent dans les foyers d'infection. Le pathogène peut ensuite se développer dans d'autres organes. Le principal signe d'infection est une diarrhée chronique. Elle peut provoquer une inflammation de la vésicule biliaire et des voies biliaires. On peut être infecté par une personne malade, par l'eau ou les aliments.

- Nosema (microsporidies de l'espèce Nosema connori). Il s'agit d'une invasion disséminée. Les principaux symptômes sont des nausées, des vomissements, une diarrhée sévère et une insuffisance respiratoire. Des études montreront la présence de Nosema connori dans les tissus musculaires du cœur, du diaphragme, de l'estomac et de l'intestin grêle, ainsi que dans les parois des vaisseaux sanguins de nombreux organes, des reins, du foie et des poumons. L'infection se produit par voie alimentaire.

- La nosémose (microsporidie de l'espèce Nosema ocularum) est une maladie rare. Le parasite vit dans la cornée et provoque une inflammation combinée de la cornée et de la membrane vasculaire du globe oculaire, voire un ulcère cornéen.

- L'infestation (microsporidies de l'espèce Vittaforma corneum) affecte également les yeux.

- L'invasion (microsporidies de l'espèce Bruchiola vesicularum) attaque les muscles et se développe chez les personnes immunodéprimées.

Comment détecter la microsporidiose?

Les microsporidies sont colorées avec certains réactifs et donnent une réaction PAS positive, mais sont souvent méconnues: leur taille extrêmement petite (1 à 2 µm) et l'absence de signes d'inflammation dans les tissus adjacents rendent cette détection difficile. Le meilleur moyen de diagnostiquer la microsporidiose est d'utiliser un microscope électronique. La coloration trichrome modifiée et la PCR permettent un diagnostic de haute qualité.

La microsporidiose peut être suspectée si le patient se plaint de diarrhée chronique, de conjonctivite, de problèmes au niveau du système respiratoire, des reins et du foie, si la cause de ces plaintes n'a pas été identifiée au préalable et si les tests n'ont pas montré la présence de virus, de bactéries et d'autres protozoaires.

Pour confirmer le diagnostic, un frottis de selles est réalisé. En cas de suspicion de microsporidiose disséminée, des prélèvements cornéens, des sédiments urinaires et des biopsies de la muqueuse vésicale et duodénale sont effectués. Les frottis sont colorés, ce qui permet de détecter les spores de l'agent pathogène, qui prennent une couleur rougeâtre sous l'action du réactif, tandis que la plupart des bactéries deviennent vertes (couleur de fond).

Un microscope électronique détectera la présence du parasite dans les tissus: des spores avec un tube polaire caractéristique se trouvent dans les cellules.

Traitement

Il n'existe aucun traitement éprouvé contre la microsporidiose. L'albendazole neutralise E. intestinalis. La fumagilline s'est également révélée efficace. L'atovaquone et le nitazoxanide réduisent la gravité des symptômes, mais leur efficacité dans la lutte contre la maladie n'a pas été étudiée. Chez les personnes infectées par le VIH, les manifestations de la microsporidiose sont atténuées par un traitement antirétroviral.

La microsporidiose est-elle dangereuse? Les microsporidies sont souvent présentes dans les tissus de l'organisme sans présenter de symptômes ni causer de troubles. Le plus souvent, ce n'est qu'avec la progression de l'immunodéficience chez les personnes infectées par le VIH ou chez les receveurs de greffes d'organes que l'infection devient dangereuse. Cependant, une personne ayant une immunité normale n'a généralement rien à craindre.

[

[