Expert médical de l'article

Nouvelles publications

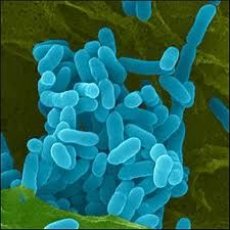

L'agent causal de la mélioïdose

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La mélioïdose, semblable à la morve, se manifeste par une septicopyémie sévère, aiguë ou chronique, avec formation d'abcès dans divers organes et tissus. L'agent causal de la mélioïdose a été isolé et décrit par A. Whitmore et K. Krishnaswamy en 1912.

L'agent causal de la mélioïdose est Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei, selon l'ancienne classification) – un bâtonnet Gram négatif aux extrémités arrondies, mesurant 0,3-0,6 x 3-6 μm, disposé seul ou en courtes chaînes. Dans les cultures anciennes, on trouve des bâtonnets filiformes, courts et épais, des coccobactéries, etc. Il ne forme pas de spores; les bactéries fraîchement isolées présentent souvent une pseudocapsule. Le microbe est mobile; il est lophotrichus, et dans les cultures jeunes, il est monotrichus. Comme l'agent causal de la morve, il présente souvent une coloration bipolaire, car il présente des inclusions d'acide polyhydroxybutyrique situées aux pôles. La teneur en G + C de l'ADN est de 69 % en moles. Aérobie strict ou facultatif, il se développe sur un milieu dont la seule source d'azote est le sulfate d'ammonium et le carbone, le glucose. La température optimale de croissance est de 37 °C, le pH du milieu étant neutre. Sur MPA additionné de 3 à 5 % de glycérol, des colonies S brillantes et lisses se développent après 24 heures; une dissociation est possible ultérieurement, les colonies acquièrent une couleur brun jaunâtre et se replient. Sur MPB additionné de glycérol, une turbidité uniforme apparaît après 24 heures, puis un sédiment se forme sans clarifier le milieu, et au 2e ou 3e jour, un film délicat apparaît à la surface, adhérant à la paroi du tube à essai. Ensuite, le film s'épaissit et se replie. De nombreuses souches de l'agent responsable de la mélioïdose, lorsqu'elles se développent sur milieu, dégagent initialement une odeur putride désagréable, qui est ensuite remplacée par un agréable arôme de truffe. Sur gélose au sang, il produit parfois une hémolyse. Fermente le glucose, le lactose et d'autres glucides avec formation d'acide. Avec le vieillissement de la culture, l'activité enzymatique diminue. Liquéfie la gélatine et le lactosérum coagulé. Peptonise le lait, mais ne coagule pas. Ne forme pas d'indole. Possède des propriétés dénitrifiantes et une activité lécithinase.

En termes d'antigènes, l'agent causal de la mélioïdose est assez homogène. Il possède des antigènes somatiques (O), membranaires (K), muqueux (M) et flagellaires (H), et l'antigène O somatique est apparenté à celui de l'agent causal de la morve.

L'agent responsable de la mélioïdose produit deux toxines thermolabiles. L'une provoque des lésions hémorragiques et nécrotiques, tandis que la seconde entraîne la mort des animaux de laboratoire (toxine létale) sans endommager les tissus au point d'injection.

Épidémiologie de la mélioïdose

La mélioïdose peut être transmise par les rongeurs (rats, souris), les chats, les chiens, les chèvres, les moutons, les porcs, les vaches et les chevaux, et des épizooties peuvent survenir. Dans les zones d'endémie, l'agent pathogène est présent dans le sol et l'eau des réservoirs ouverts contaminés par les excréments d'animaux malades. La possibilité d'une infection humaine, non seulement par contact, mais aussi par voie alimentaire, n'est pas exclue. Une personne malade n'est pas contagieuse. En Russie, aucun cas de mélioïdose humaine n'a été observé depuis plusieurs décennies. La maladie est présente dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, et d'Australie.

L'agent responsable de la mélioïdose meurt à une température de 56 °C en 30 minutes; une solution de phénol à 1 % ou de formol à 0,5 % le tue en 10 minutes. Il survit jusqu'à 1,5 mois dans l'eau et le sol, et jusqu'à 12 jours dans les cadavres d'animaux.

Symptômes de la mélioïdose

L'infection humaine se produit principalement par contact avec l'eau ou le sol, qui contiennent l'agent responsable de la mélioïdose, en cas de lésion cutanée ou de muqueuse. La période d'incubation de la mélioïdose varie de 4 jours à plusieurs mois. L'agent responsable de la mélioïdose se multiplie dans le sang et se propage dans tout l'organisme, entraînant la formation d'abcès dans divers organes et tissus.

L'évolution de la mélioïdose peut être aiguë ou chronique. Le pronostic est toujours grave; la maladie peut durer des mois, voire des années.

Diagnostic en laboratoire de la méliose

Des méthodes bactériologiques, sérologiques et biologiques sont utilisées. Pour isoler une culture pure, on prélève du sang, des expectorations, du pus d'abcès, des sécrétions nasales et urinaires, ainsi que du matériel cadavérique. Le sang des patients est inoculé sur gélose MPB glycérinée, et tout autre matériel sur gélose glycérinée. Contrairement aux autres pseudomonades, l'agent pathogène est résistant à la polymyxine à une concentration de 400 μg/ml.

Parallèlement à l'ensemencement du matériel sur le milieu, les cobayes ou les hamsters sont infectés: le sang du malade est injecté par voie intrapéritonéale, le reste par voie sous-cutanée ou par friction sur la peau scarifiée. Si le résultat est positif, un œdème, une nécrose, une ulcération se développent au point d'injection et des abcès apparaissent dans les ganglions lymphatiques. L'ouverture d'un animal mort permet de détecter de multiples abcès dans les organes internes; une culture pure peut facilement en être isolée.

Pour détecter des anticorps spécifiques dans le sang des patients ou des personnes guéries, on utilise les tests RSC, RPGA et la réaction d'agglutination. L'augmentation des titres d'anticorps lors de ces réactions est un signe diagnostique important, mais même dans ce cas, il n'est pas toujours possible de différencier la mélioïdose de la morve.

Prévention spécifique de la méliose

Il n'existe pas de prévention spécifique de la mélioïdose. La prévention générale consiste à appliquer des mesures de dératisation dans les zones défavorables à la mélioïdose, en empêchant les rongeurs d'accéder aux sources d'eau, aux habitations et à la nourriture. Il est interdit de se baigner dans les eaux stagnantes et de boire de l'eau non désinfectée. Les animaux domestiques malades sont isolés, traités (ou détruits).

[

[