Expert médical de l'article

Nouvelles publications

L'échographie transvaginale: préparation, déroulement de l'examen

Dernière revue: 03.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'échographie est considérée comme l'une des méthodes les plus instructives et les plus sûres pour étudier l'état des organes internes. Cette méthode diagnostique relativement peu coûteuse a gagné en popularité pour les pathologies des organes pelviens, notamment grâce à ses différentes possibilités d'utilisation permettant d'approcher au plus près l'organe examiné. Par exemple, chez la femme, l'échographie transvaginale est la méthode la plus riche en informations pour l'étude des organes génitaux internes. En effet, l'examen vaginal est la méthode qui permet de réduire au minimum les obstacles entre le capteur et les organes féminins.

Types d'échographie: leur pertinence et leur sécurité

Le diagnostic par échographie est récemment devenu de plus en plus populaire auprès des médecins généralistes et des spécialistes. Ce n'est pas surprenant, car les recherches utilisant l'échographie, généralement sans danger pour le corps humain, permettent non seulement d'évaluer l'état des organes internes si le diagnostic pose problème aux médecins, mais aussi de déterminer les principales orientations thérapeutiques et d'évaluer l'efficacité du traitement.

L'échographie est considérée comme une procédure plus sûre que l'examen radiographique classique. Par conséquent, si une pénétration aussi profonde des rayons n'est pas nécessaire, comme pour l'examen du squelette, les médecins préfèrent prescrire l'échographie.

Il existe trois manières courantes d’effectuer un diagnostic par ultrasons:

- L'échographie transabdominale ou abdominale (par la cavité abdominale) est la méthode de diagnostic la plus populaire et la plus familière pour nous, prescrite de manière égale aux femmes et aux hommes en rapport avec les maladies de divers organes, y compris le cerveau),

- par le vagin (échographie transvaginale ou vaginale) - une étude prescrite uniquement aux femmes pour examiner les organes situés en profondeur dans le corps, loin de la paroi abdominale,

- par le rectum (échographie transrectale) - le type d'examen le plus rare qui peut être effectué sur des patients des deux sexes, mais il est associé à un certain inconfort et nécessite une préparation minutieuse.

Le premier type d'échographie, de plus en plus populaire auprès des femmes enceintes et des patients atteints de pathologies rénales ou hépatiques, semble être une méthode plus sûre, car il ne nécessite pas l'introduction de l'appareil dans l'organisme. L'examen est indolore, surtout lorsqu'il n'est pas nécessaire de le réaliser vessie pleine, et les effets nocifs des ultrasons sont minimes.

Lors des examens transvaginaux et transrectaux, le capteur de l'appareil est inséré dans le corps par une ouverture correspondante, ce qui soulève à lui seul des inquiétudes. L'échographie transvaginale (ou transrectale) est-elle dangereuse? Quel est le risque de lésions internes pendant l'intervention? L'examen sera-t-il douloureux?

Ces questions sont tout à fait compréhensibles et logiques, même si l'échographie transvaginale ne doit pas susciter d'inquiétude. En effet, malgré le risque apparent de lésions des organes internes, un examen minutieux et professionnel minimise le risque de lésions. De plus, l'examen n'est pas réalisé à l'aveugle: le médecin contrôle le mouvement du capteur sur l'écran et le contrôle de manière à ne pas blesser la patiente tout en obtenant un maximum d'informations sur l'organe concerné.

Le lecteur pourrait se demander pourquoi ces types d'échographie, qui nécessitent une pénétration dans le corps, sont nécessaires, alors qu'il était auparavant tout à fait possible de se contenter d'une échographie transabdominale classique et sûre. La nécessité de l'échographie transvaginale n'est pas apparue par hasard. L'émergence de ce type de diagnostic est liée à la croissance de diverses maladies féminines et à la localisation cachée des organes génitaux internes du sexe faible, dont l'accès par le vagin permet d'obtenir des informations plus précises sur leur taille et l'état de la muqueuse.

Une autre raison expliquant la prévalence de l'échographie transvaginale et transrectale est le pourcentage croissant de personnes en surpoids. Une épaisse couche de graisse abdominale peut fausser les résultats de l'échographie transabdominale, notamment lorsqu'elle concerne les organes profonds.

Dans de telles situations, lors de l'examen des femmes, le médecin a rarement des doutes quant à la meilleure méthode: échographie abdominale ou transvaginale. Il est clair que le choix se portera sur la procédure qui donnera des résultats plus complets et précis. Par exemple, une érosion fréquente de petite taille ne peut être détectée que par échographie transvaginale.

L'échographie transabdominale est réalisée principalement si l'hôpital ne dispose pas d'équipement pour les examens spécialisés par le vagin ou le rectum, ainsi que dans les cas où l'examen par le vagin est impossible.

Indications pour la procédure

L'échographie transvaginale est une procédure qui peut être prescrite à des fins thérapeutiques, diagnostiques et préventives. En effet, l'échographie permet de détecter des modifications pathologiques des organes internes à un stade précoce, là où les autres méthodes d'examen sont peu efficaces.

À titre préventif, cette procédure est recommandée aux femmes adultes au moins une fois tous les deux ans. Après 40 ans (et à l'âge adulte, le risque de pathologies oncologiques et gynécologiques augmente considérablement), les médecins recommandent une échographie annuelle.

Concernant le traitement et le diagnostic, l'échographie transvaginale est le plus souvent prescrite en cas de pathologies de l'appareil génito-urinaire, de maladies gynécologiques inflammatoires et dysplasiques, de suspicion d'oncologie pelvienne et de diagnostic de grossesse au cours des 10 à 12 premières semaines. L'échographie transvaginale peut également être prescrite en cas d'urgence, par exemple s'il est impossible de déterminer l'origine d'un saignement des organes génitaux féminins.

Voyons dans quelles situations l’échographie transvaginale des organes pelviens offre le plus grand bénéfice:

- si vous ressentez des douleurs dans le bas-ventre pour une raison inconnue,

- s'il y a des plaintes de douleur pendant les rapports sexuels,

- en cas de troubles du cycle menstruel (une femme peut se plaindre de règles retardées, de leur absence pendant une longue période, de pertes sanglantes entre les règles, d'une durée des saignements menstruels trop longue ou, au contraire, trop courte),

- si des écoulements suspects des organes génitaux féminins apparaissent (traces de sang, spotting, écoulement purulent avec odeur, etc.),

- s'il existe une suspicion d'inflammation se développant dans les organes génitaux internes,

- s'il existe une suspicion de néoplasmes bénins et malins de l'utérus et des ovaires, parmi lesquels les plus courants sont le myome, l'endométriose et la dysplasie utérine, les kystes ovariens et le cancer, etc.,

- en cas de suspicion d'infertilité féminine, si une femme ne peut pas devenir mère pendant six mois ou plus, malgré une activité sexuelle régulière (détermination de la forme et des caractéristiques du fonctionnement des ovaires, de la perméabilité des trompes de Fallope à l'aide de produits de contraste),

- si une grossesse extra-utérine est suspectée,

- en cas de saignement des voies génitales d'étiologie inconnue (aide à déterminer la cause de la perte de sang),

- si des varices du bassin sont suspectées (la pathologie affecte le fonctionnement des organes reproducteurs féminins, car les troubles circulatoires dans l'utérus et les ovaires provoquent des irrégularités menstruelles, des douleurs régulières dans le bas-ventre et même des problèmes de conception d'un enfant),

- s'il existe une suspicion de pathologies du système urinaire (par exemple, avec des troubles de la miction: douleur, rétention urinaire ou incontinence, apparition de mucus dans les urines), dans ce cas une échographie transvaginale de la vessie est prescrite.

L'échographie transvaginale de l'intestin est moins fréquente en raison de troubles du transit intestinal. L'échographie transrectale apporte davantage d'informations à ce sujet. Cependant, en cas de complications, par exemple en raison d'une occlusion intestinale ou de néoplasies (polypes, cônes hémorroïdaires) susceptibles d'être endommagées par la sonde d'échographie insérée dans le rectum, l'examen transvaginal est une solution. Dans ce cas, il est plus efficace que l'examen abdominal, car le gros intestin est situé près des fines parois du vagin. L'examen de l'intestin à travers la paroi abdominale ne fournit pas de résultats aussi précis que l'examen vaginal.

L'échographie transvaginale est également utilisée pour surveiller la fécondation in vitro (FIV). Après l'implantation de l'ovule fécondé dans le corps de la femme, tous les processus se déroulent à l'abri des regards et ne peuvent être surveillés en toute sécurité que par échographie.

Échographie transvaginale en gynécologie

L'échographie transvaginale est prescrite à la fois pour clarifier le diagnostic suspecté et à titre informatif afin de déterminer les limites, la taille et l'état d'organes spécifiques. Par exemple, elle permet d'obtenir des informations sur la structure et la santé de l'utérus, principal organe reproducteur de la femme. L'échographie vaginale permet de mesurer la longueur du col de l'utérus, la taille et la forme de l'utérus, ainsi que l'épaisseur de la muqueuse (endomètre), qui varie constamment selon la phase du cycle menstruel.

L'épaisseur la plus faible de l'endomètre (environ 1 mm) est observée les 1er et 2e jours du cycle menstruel. Les 3e et 4e jours, elle atteint 3 à 4 mm. Les recherches sur ces jours sont peu nombreuses. Du 5e au 7e jour, l'épaisseur de la muqueuse utérine peut atteindre 6 mm, et 10 à 20 mm avant les règles. Dans ce cas, l'endomètre doit présenter une structure uniforme, sans compaction ni renflement, pouvant indiquer une inflammation (endométrite) ou une tumeur.

L'endométrite (inflammation de l'utérus) se manifeste à l'écran par un élargissement de la cavité de l'organe, une diminution de l'épaisseur de la muqueuse avec une hétérogénéité marquée de sa composition et une accumulation de gaz dans l'utérus. Des caractéristiques comparatives de l'épaisseur de la paroi endométriale sont réalisées en fonction de la phase du cycle menstruel, faute de quoi les résultats seront inexacts.

La mesure de la longueur du col de l'utérus est pertinente en cas de risque de fausse couche. Normalement, la longueur du col est d'environ 3,5 à 4 cm.

Le diamètre du canal cervical est compris entre 2 et 3 mm. Le canal cervical contient une sécrétion muqueuse uniforme. Des modifications de la taille du col et une hétérogénéité de la sécrétion muqueuse peuvent également indiquer des processus inflammatoires ou malins, ou une prolifération pathologique de l'endomètre utérin (endométriose).

En cas de myome utérin, on observe une augmentation de volume de l'organe, une modification de ses contours et la détection d'un néoplasme (nodule) dans la couche musculaire. L'échogénicité du nodule est variable: les ondes sonores sont réfléchies par le contour proche, tandis que le contour éloigné peut même être invisible selon ce qui se cache à l'intérieur (il peut s'agir de formations kystiques ou de phoques formés de composés calciques). En cas d'endométriose, des formations vésiculaires sont détectées à la fois dans les trompes de Fallope et dans différentes parties de l'utérus.

La polypose utérine (et intestinale) se caractérise par des formations volumineuses à l'intérieur de l'organe, causées par une infection virale. Selon leur taille et leur localisation, elles peuvent en modifier les contours. Dans la plupart des cas, il s'agit de formations rondes et relativement petites, clairement visibles au contraste.

Lorsqu'elles sont examinées à l'aide d'un capteur à ultrasons, les tumeurs cancéreuses présentent une certaine similitude avec les polypes, mais un œdème inflammatoire est visible sur les tissus environnants. Une biopsie peut confirmer ou infirmer le diagnostic. Dans ce cas, un échantillon de tissu est prélevé directement lors de la procédure diagnostique pour rechercher une tumeur maligne, car l'extrémité de l'appareil est munie d'un canal spécial muni d'une aiguille pour la biopsie.

D'après les résultats de l'échographie, une tumeur cancéreuse du col de l'utérus est définie comme une tumeur hautement échogène aux contours irréguliers. Les médecins constatent également un rétrécissement du col de l'utérus et une augmentation des ganglions lymphatiques régionaux. Outre la localisation exacte de la tumeur, il est également possible de déterminer la profondeur de pénétration de la tumeur cancéreuse dans les tissus de l'utérus et des organes voisins.

Le cancer de l'utérus est suspecté en présence des symptômes suivants: écoulement sanglant en dehors des règles, douleurs dans le bas-ventre, sang pendant les rapports sexuels, écoulement aqueux abondant, gonflement des membres inférieurs en l'absence de pathologies cardiaques et rénales, difficulté à uriner.

Les possibilités d'une échographie vaginale pendant la grossesse sont quelque peu limitées. L'échographie transvaginale n'est pratiquée qu'en début de grossesse, jusqu'à ce que l'examen puisse provoquer des contractions utérines et une fausse couche. L'échographiste (le médecin réalisant l'échographie) perçoit une augmentation du tonus utérin comme une augmentation locale de l'épaisseur de la paroi de l'organe reproducteur. Cependant, une telle étude permet un diagnostic de grossesse très précis dès les premières semaines suivant la conception et de suivre le développement de l'enfant pendant le premier trimestre, crucial pour la grossesse.

La détermination de la taille de l'utérus joue un rôle dans le diagnostic de grossesse à 3 semaines ou plus. Normalement, l'utérus mesure 4,5 à 6,7 cm de longueur sur 4,6 à 6,4 cm de largeur et environ 3 à 4 cm de diamètre. Si l'échographie transvaginale révèle des écarts par rapport aux valeurs généralement admises, c'est déjà un motif de réflexion.

Un petit utérus peut gêner la gestation, tandis qu'une taille plus importante peut indiquer un début de grossesse. Dans ce dernier cas, un examen plus approfondi permet de confirmer ou d'infirmer d'autres diagnostics possibles, mais moins rassurants, comme la présence de fibromes utérins ou de tumeurs malignes.

À partir de la 5e semaine de grossesse, l'échographie transvaginale permet de déterminer le rythme cardiaque du bébé, qui est un indicateur important du développement du fœtus.

L'échographie transvaginale de l'utérus et des annexes utérines joue un rôle majeur dans le diagnostic de l'infertilité. Elle permet d'évaluer à la fois le fonctionnement des ovaires et la capacité de l'ovule à pénétrer dans l'utérus par les trompes de Fallope.

La taille des ovaires est comprise entre (3-4) x (2-3) x (1,5-2,2) cm (longueur, largeur, épaisseur). Au milieu du cycle menstruel, les ovaires devraient contenir plusieurs petits follicules (embryons) mesurant jusqu'à 6 mm et un gros follicule mesurant jusqu'à 2 cm. La présence de follicules plus gros peut indiquer la présence d'un kyste folliculaire.

Des tailles ovariennes supérieures à la normale indiquent un processus inflammatoire ou la présence de néoplasmes dans l'organe.

Quant aux trompes de Fallope, idéalement, elles sont pratiquement invisibles. Cet organe ne peut être vu qu'avec un produit de contraste. Si les trompes de Fallope sont visibles sans produit de contraste, cela indique un processus inflammatoire, toujours associé à une augmentation de la taille des organes. L'échographie transvaginale peut détecter la présence de sécrétions liquides dans les trompes de Fallope (exsudat inflammatoire, pus, sang).

Une autre cause de « croissance » des trompes de Fallope peut être une grossesse extra-utérine, associée à une obstruction de l'organe due à la présence d'adhérences, d'inflammation ou de malformations congénitales (pliures, petit diamètre de certaines sections de la trompe, etc.). Une telle étude est réalisée à l'aide de produits de contraste.

Un facteur important dans le diagnostic de l'infertilité est la position de l'utérus. Normalement, il devrait être légèrement incliné vers l'avant. En cas d'inclinaison inverse (malformation congénitale), la probabilité d'une grossesse normale diminue, mais le risque de grossesse extra-utérine apparaît.

À l'aide de l'échographie transvaginale, il est possible de détecter une accumulation de liquide dans la cavité abdominale inférieure, qui est associée à des processus inflammatoires des organes internes (libération d'exsudat dans la cavité pelvienne) ou à la rupture de formations kystiques remplies de sécrétion liquide.

Dans les 2 à 3 jours suivant l'ovulation (entre 13 et 15 jours), une petite quantité de liquide peut être détectée dans la cavité utérine, ce qui est tout à fait normal. À d'autres moments, l'apparition de liquide près de l'utérus indique une infection de l'organe.

L'échographie transvaginale des ovaires est prescrite en cas de pathologies inflammatoires de l'organe où les futurs ovules mûrissent, ainsi qu'en cas de douleurs abdominales intenses (hors menstruations). Cette même étude est pertinente en cas de suspicion de kyste ou de cancer de l'ovaire. Dans ces cas, le médecin effectuant l'échographie constate une augmentation de la taille de l'ovaire, un œdème tissulaire, une déformation des contours de l'organe (en cas de néoplasie) et la présence de liquide à l'intérieur des néoplasies (en cas de kyste ovarien).

L'échographie vaginale permet de détecter des modifications pathologiques de l'utérus associées à des tumeurs malignes de l'organe en cause pendant la grossesse. Par exemple, pendant et après la grossesse, une tumeur composée de cellules épithéliales peut se former dans la partie embryonnaire du placenta (chorion) de l'utérus. Ce néoplasme est appelé chorionépithéliome. Plus rarement, la tumeur est localisée non pas dans le corps de l'utérus, mais sur le col de l'utérus ou sur les ovaires. Elle est capable de détruire les vaisseaux sanguins et de métastaser rapidement vers divers organes vitaux.

L'échographie montre dans ce cas une hypertrophie de l'utérus (col de l'utérus ou ovaire), car la tumeur se développe rapidement, le tonus musculaire de l'organe diminue, celui-ci devient mou et sa consistance est irrégulière. La forme de l'organe change et des tubercules apparaissent, atypiques pour un état sain.

Une autre pathologie dangereuse en début de grossesse est la môle hydatiforme. Cette pathologie se caractérise par une prolifération pathologique des villosités choriales avec formation de bulles à leurs extrémités, une pénétration tumorale dans les couches profondes du myomètre et une destruction du tissu utérin. Dans ce cas, la mort fœtale est observée à un stade précoce de développement, qu'il s'agisse d'une môle hydatiforme complète ou partielle. Cependant, l'utérus continue de croître, non pas l'organe lui-même, mais la tumeur maligne qui l'a affecté.

L'échographie transvaginale révèle une irrégularité du tissu utérin (une masse dense avec des inclusions de zones anormalement molles), la présence de petites formations kystiques et de gros kystes sur les ovaires. La taille de l'utérus ne correspond pas à l'âge gestationnel et le fœtus peut ne plus y être détectable.

Il est très important de détecter la tumeur le plus tôt possible en cas de suspicion de mort fœtale intra-utérine. Après tout, une fausse couche dans ce cas ne signifie pas la disparition de la tumeur, et la femme est en grave danger.

Préparation

L'échographie transvaginale est une méthode très instructive pour diagnostiquer diverses pathologies des organes pelviens chez la femme. Elle permet d'identifier les anomalies dès le début de la maladie. L'intervention elle-même est simple, tant pour le médecin que pour la patiente. Elle est réalisée rapidement et, dans la plupart des cas, sans douleur.

Un autre avantage de ce type d'examen diagnostique est l'absence de préparation particulière. Par exemple, l'examen de la vessie et des autres organes pelviens par la méthode abdominale nécessite l'absorption préalable d'une grande quantité de liquide. Le diagnostic est réalisé avec la vessie aussi pleine que possible (selon le principe de l'écholocation en navigation), ce qui est peu pratique. Pendant l'examen, la personne ressent certains désagréments liés à une envie irrépressible de vider sa vessie lorsque le capteur se déplace le long de celle-ci et lorsqu'elle appuie sur l'abdomen.

Avec la méthode transvaginale d'examen des organes pelviens, il n'est pas nécessaire de remplir la vessie, car le capteur est en contact direct avec les organes examinés. Les ondes ultrasonores traversent l'air et sont réfléchies par les organes internes, créant l'image souhaitée sur l'écran. Il peut même être demandé à la patiente d'aller aux toilettes avant l'intervention afin de vider sa vessie.

Une autre condition pour une échographie transvaginale de qualité est l'absence de gaz dans les intestins, ce qui fausse les informations sur la taille des organes. Si une femme souffre d'une production accrue de gaz, fréquente en cas de pathologies gastro-intestinales, il est recommandé d'éviter, la veille de l'intervention (ou quelques jours avant), les aliments susceptibles de provoquer des flatulences (légumes et fruits crus, viennoiseries, produits laitiers fermentés). Certains médicaments, tels que le charbon actif, le Smecta et l'Espumisan, peuvent également aider à gérer l'excès de gaz dans les intestins.

Quant au remplissage des intestins, il est conseillé de les vider au préalable de manière naturelle sans utiliser de lavements.

Il est recommandé de boire la veille de l'examen uniquement pour les femmes enceintes dont l'échographie est réalisée avec une vessie partiellement remplie. Pour cela, il suffit de boire quelques verres d'eau une heure avant l'examen.

En cas d'urgence, aucune préparation à l'intervention n'est effectuée, même si cela affecte négativement la précision des études, qui devront ensuite être répétées lorsque l'état du patient se stabilisera.

Que devez-vous emporter pour l'échographie transvaginale? Rien, à part des couvre-chaussures et une couche ou une serviette, que vous devrez placer sous vous sur le divan.

Quel est le meilleur moment pour réaliser un examen transvaginal? Si vous souhaitez simplement examiner les organes génitaux internes, les médecins recommandent de réaliser l'examen le 5e, 6e ou 7e jour du cycle menstruel (immédiatement après la fin des règles, le 2e ou le 3e jour), lorsque l'épaisseur de l'endomètre est moyenne et que sa sécrétion est minimale et n'affecte pas les résultats de l'examen. En principe, il est possible de réaliser un diagnostic de routine jusqu'au 10e jour du cycle.

Entre le 12e et le 14e jour, l'ovulation se produit, après quoi le corps de la femme se prépare activement à la conception, ce qui, naturellement, entraîne divers changements physiologiques dans la sphère gynécologique.

Par ailleurs, en cas de suspicion d'endométriose utérine, il est recommandé de réaliser les examens pendant cette période, c'est-à-dire durant la seconde moitié du cycle menstruel. Les médecins préfèrent également effectuer l'examen de la perméabilité des trompes de Fallope entre le 24e et le 28e jour du cycle (en fait, avant les règles).

Si une femme est admise à l'hôpital avec des saignements, l'examen est effectué en urgence, quelle que soit la phase du cycle menstruel.

La réponse à la question de savoir si l'échographie transvaginale peut être réalisée pendant les règles est affirmative. De plus, une telle étude peut même être utile, car elle permet d'identifier des formations kystiques dans les ovaires. Cependant, bien que les règles ne constituent pas une contre-indication à l'échographie transvaginale, les médecins préfèrent prescrire un autre moment pour le diagnostic, en l'absence de flux menstruel. En effet, la présence de sang dans l'utérus et les trompes de Fallope peut également être un symptôme pathologique.

Lors de la planification d'une grossesse et du traitement des pathologies inflammatoires des organes pelviens, des examens peuvent être prescrits plusieurs fois au cours d'un même cycle menstruel. Cela permet de suivre la formation et la croissance des follicules (les diagnostics peuvent être prescrits à intervalles de 3 à 4 jours, par exemple les 5e, 9e, 12e et 15e jours). Dans les maladies inflammatoires, ces examens périodiques permettent d'évaluer l'efficacité du traitement.

Technique échographie transvaginale

L'examen échographique des organes pelviens par voie transvaginale se déroule en deux étapes. Lors de la première étape, on explique à la patiente le contenu de l'examen et sa méthode de réalisation, puis on lui demande de retirer tous ses vêtements en dessous de la taille, d'enfiler une couche et de s'allonger sur le dos sur le divan (l'utilisation d'un fauteuil gynécologique est autorisée pour l'examen). Les jambes doivent être écartées et pliées au niveau des genoux, les pieds rapprochant des fesses.

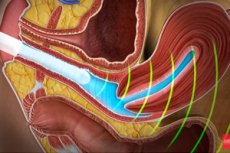

L'échographe transvaginal, constitué d'un capteur relié à un écran d'ordinateur, est inséré directement dans le vagin, jusqu'au col de l'utérus. Tout examen plus approfondi est réalisé à l'aide d'ondes ultrasonores réfléchies.

La sonde transvaginale, également appelée transducteur, n'est pas un dispositif jetable. Elle est utilisée pour examiner de nombreuses femmes, mais ne peut pas être désinfectée efficacement. Pour protéger la femme et le dispositif, un nouveau préservatif est placé sur la sonde avant utilisation.

Une petite quantité d'un gel spécial est appliquée sur le préservatif, ce qui facilite le glissement de l'appareil à l'intérieur du vagin et assure un meilleur passage des ondes ultrasonores.

Qu'est-ce qu'un transducteur? Il s'agit d'une tige en plastique de 12 cm de long et d'un diamètre maximal de 3 cm. Son bord extérieur est muni d'un canal pour l'aiguille, utilisée pour réaliser une biopsie en cas de suspicion de cancer.

À l'intérieur du vagin, le capteur peut se déplacer dans différentes directions selon l'organe examiné. L'insertion superficielle du transducteur permet aux patientes de ne ressentir aucune douleur, sauf en cas d'inflammation sévère ou de néoplasie douloureuse. Si une femme ressent une gêne pendant l'examen, il est nécessaire d'en informer le médecin qui réalise l'échographie.

La durée d'une échographie vaginale dans différentes situations peut varier de 5 à 20 minutes, de sorte que dans la plupart des cas, les patientes n'ont même pas le temps de s'effrayer correctement.

L'échographie transvaginale permet une évaluation plus précise de la taille du corps utérin et du col de l'utérus, des ovaires, des follicules ovariens, de la localisation et de la structure des organes, des points de sortie des trompes de Fallope et de leur remplissage, du rapport quantitatif entre follicules matures et follicules embryonnaires, et de la présence de liquide dans le bassin. Dans ce cas, l'examen abdominal donne des résultats plus flous, ce qui ne permet pas de détecter la maladie à ses débuts. C'est pourtant à cette fin que le diagnostic préventif des maladies gynécologiques est réalisé.

Contre-indications à la procédure

L'échographie transvaginale est une procédure qui ne nécessite quasiment aucune préparation particulière. Et ce, parce qu'elle est extrêmement simple et sûre. C'est peut-être pour cette raison que ce type d'examen diagnostique des organes internes ne présente quasiment aucune contre-indication.

Cependant, malgré l'insertion peu profonde de la sonde, l'hymen constitue une barrière supplémentaire et peut être endommagé pendant l'intervention. L'échographie transvaginale n'est pas pratiquée sur les femmes vierges. Un examen transrectal, voire un diagnostic abdominal, peuvent être prescrits si la taille et la structure des organes ne sont pas nécessaires.

Dans les cas d'obésité de grade 2 et 3, l'échographie transvaginale peut également être remplacée par un diagnostic par le rectum, selon l'organe examiné.

Pendant la grossesse, l'échographie transvaginale est généralement prescrite jusqu'à la 14e semaine. Il s'agit d'un examen sûr pour la future mère et le fœtus. En effet, contrairement aux rayons X, les ondes sonores ne peuvent pas provoquer de mutations génétiques ni entraîner de troubles du développement chez l'enfant.

Aux deuxième et troisième trimestres de la grossesse, cet examen n'est pas pratiqué afin de prévenir un accouchement prématuré dû aux manipulations près de l'utérus, susceptibles de stimuler ses contractions, et non en raison des effets négatifs de l'échographie. L'échographie transpéritonéale ou abdominale peut être réalisée sans conséquence jusqu'à l'accouchement.

Autre chose: si une femme est allergique au latex, il est nécessaire d'en informer son médecin avant l'intervention, afin d'éviter d'avoir à traiter ultérieurement diverses manifestations allergiques.

[ 6 ]

[ 6 ]

Complications après la procédure

L'échographie transvaginale est considérée comme une procédure relativement sûre, et ce pour de bonnes raisons: les complications qui en découlent sont rares, sauf contre-indications. Par exemple, en cas d'allergie au latex, une femme peut ressentir des démangeaisons vaginales, nécessitant l'utilisation d'antiprurigineux et d'antihistaminiques.

Pendant l'examen, la patiente est invitée à se détendre. Ainsi, le médecin peut accéder librement aux organes internes par le vagin et déplacer librement l'appareil à l'intérieur du corps de la patiente. Cependant, toutes les femmes ne parviennent pas à se détendre, ce qui entraîne des microlésions de la muqueuse génitale féminine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les saignements après une échographie transvaginale sont le plus souvent dus à cette cause.

Ce symptôme est plus fréquent chez les femmes enceintes. Si la future mère remarque des pertes roses ou brunes sur ses sous-vêtements après une échographie transvaginale, sans douleur ni gêne significative, elle n'a pas à s'inquiéter. C'est une situation fréquente chez les femmes enceintes qui ont tendance à exagérer le danger. Il est conseillé de consulter un médecin uniquement si ces pertes persistent longtemps, deviennent plus abondantes et s'accompagnent de douleurs dans le bas-ventre, de taches de sang sur les sous-vêtements, de douleurs dorsales, etc.

En ce qui concerne la douleur, idéalement, elle ne devrait pas être présente après l'intervention. Une légère gêne abdominale chez la femme enceinte peut être associée à une augmentation du tonus utérin, qui devrait rapidement revenir à la normale. En l'absence de douleur, des douleurs persistantes dans le bas-ventre et le bas du dos peuvent survenir, indiquant le début des contractions, des pertes sanguines et d'autres symptômes indésirables. Il est donc impératif d'appeler immédiatement une ambulance et de se rendre à l'hôpital pour interrompre le travail.

En principe, la situation décrite après une échographie transvaginale constitue plutôt une exception, indiquant que l'examen a été réalisé à plus de 12-14 semaines de grossesse ou qu'il existe d'autres anomalies au cours de la grossesse non liées à l'intervention. Théoriquement, une telle situation peut également indiquer l'incompétence du médecin ayant posé le diagnostic, ce qui est peu probable dans ce cas.

La douleur après une échographie transvaginale survient le plus souvent en raison de pathologies inflammatoires préexistantes. Dans ce cas, la femme peut ressentir une gêne pendant et après l'intervention. Cependant, les mouvements du capteur peuvent perturber l'organe malade, ce qui entraînera des douleurs ou des pulsations dans le bas-ventre.

En raison de l'hypertension artérielle et de l'anxiété liée à l'intervention, certaines femmes ressentent des douleurs non seulement à l'estomac, mais aussi à la tête. Dans ce cas, il sera nécessaire de stabiliser la pression avant et après l'intervention, si nécessaire.

Les saignements après une échographie transvaginale chez les femmes qui ne prévoient pas de devenir mères sont très rares et sont souvent associés à des microlésions de la muqueuse ou à une biopsie pratiquée dans une zone riche en vaisseaux sanguins. Par ailleurs, une apparition précoce des règles est souvent observée après une telle intervention. Ce n'est pas grave, mais il est conseillé de consulter un médecin, au moins pour différencier les pertes menstruelles des saignements (surtout si les pertes sanguines s'accompagnent de douleurs, ce qui n'était pas observé auparavant).

Une femme (enceinte ou non) doit se méfier si, en plus des douleurs et des pertes brunes (rouges, roses), elle présente également de la fièvre. Cela indique très probablement une infection. Mais il ne s'agit pas tant d'infections sexuellement transmissibles que des staphylocoques, streptocoques, E. coli et autres représentants de la microflore opportuniste. Un préservatif devrait protéger contre les infections plus graves. Dans tous les cas, une consultation médicale est obligatoire.

Il est important de veiller à ce que le médecin utilise un nouveau préservatif sur le capteur avant l'examen et ne se contente pas de l'essuyer avec une solution désinfectante. Ceci est considéré comme une violation des normes établies pour la réalisation d'une échographie transvaginale. De plus, outre la microflore opportuniste, des infections plus graves peuvent persister sur le capteur, comme le VIH ou les virus de l'hépatite, surtout si les patientes précédentes n'ont pas été préparées au préalable à l'examen. De plus, une échographie transvaginale sans préservatif expose les femmes au risque d'infection par des pathologies dangereuses et difficiles à traiter. C'est l'avis des spécialistes en épidémiologie, et non de simples patientes semant la panique.

Idéalement, un frottis de microflore devrait être effectué avant un examen vaginal afin que le médecin sache à quoi il a affaire. Cela peut aider ultérieurement et clarifier le diagnostic, qui est établi sur la base des résultats de l'échographie transvaginale, imprimés sur un formulaire spécial.

Soins après la procédure

Après un examen gynécologique ou une échographie transvaginale, de nombreuses femmes, par crainte d'une infection, se précipitent pour effectuer des douches vaginales. L'efficacité de ces procédures dans ces situations n'a pas été prouvée. De plus, dans certains cas, les douches vaginales peuvent même être nocives, d'autant plus qu'elles ne sont pas pratiquées dans des conditions stériles.

Les organes génitaux internes féminins sont conçus pour se purifier des infections et des impuretés. Cette élimination est également facilitée par la microflore vaginale bénéfique, qui est nettoyée grossièrement par les douches vaginales, favorisant ainsi le développement de micro-organismes et de champignons pathogènes inactifs. Il se pourrait que l'infection des organes génitaux internes féminins ne soit pas due à l'échographie transvaginale elle-même, mais à des mesures préventives prises par la patiente sans ordonnance médicale.

Les mesures d'hygiène et les procédures médicales à appliquer après l'échographie doivent être prescrites par le médecin traitant. Il en va de même pour la prise de médicaments.

Avis

Les avis des patientes ayant subi une échographie transvaginale s'accordent à dire que cet examen pour les maladies gynécologiques est plus instructif que le diagnostic abdominal habituel. L'examen vaginal permet d'observer la pathologie de l'intérieur et d'évaluer le degré de lésion organique, ce qui rend le diagnostic plus précis.

Il est clair que beaucoup dépend du professionnalisme du médecin et de sa maîtrise du matériel spécialisé. Seul un médecin non qualifié peut commettre une erreur en toute visibilité et sans limite de temps. Il est vrai qu'une mauvaise programmation de l'examen peut également jouer un rôle. Ce n'est pas pour rien que certaines phases du cycle menstruel sont définies pour lesquelles il est nécessaire de réaliser un examen spécifique à chaque pathologie.

Les femmes considèrent que l'un des avantages de l'intervention réside dans son indolore. Bien sûr, un certain inconfort peut subsister, mais ici, le facteur psychologique joue un rôle encore plus important que les sensations objectives.

Ceux qui ont déjà eu recours à l'échographie abdominale avec vessie pleine apprécieront l'absence de douleur lors d'un examen transvaginal. De plus, un gel froid et glissant sur le corps est difficile à appliquer, et avec une échographie vaginale, son application est inutile.

Quant à la sécurité de l'échographie vaginale, les avis divergent. Une telle étude inquiète surtout les femmes enceintes qui craignent une fausse couche. Cependant, la pratique montre qu'à un stade précoce, l'échographie transvaginale ne présente aucun danger si elle est réalisée avec soin et professionnalisme.

Le risque d'infection par sonde vaginale est totalement exclu avec l'utilisation de préservatifs jetables. Il en va autrement si les médecins ne respectent pas les exigences de la procédure et économisent sur les équipements de protection, optant pour une désinfection antiseptique. Les femmes ont raison de s'inquiéter: le risque de contracter une infection dangereuse en refusant d'utiliser des préservatifs demeure.

En principe, il existe peu d'avis concernant l'absence de préservatif sur le capteur et l'apparition de symptômes suspects (douleurs tiraillantes dans le bas-ventre, démangeaisons vaginales) et de pertes après l'intervention. Il est important d'être prudent, car vous pouvez toujours refuser l'examen en raison du manque de matériel nécessaire (en l'occurrence, un préservatif) et vous rendre dans une autre clinique où la prise en charge du patient sera optimale.

Concernant le coût de l'intervention, la plupart des patients la jugent peu coûteuse et abordable. De plus, les résultats de l'échographie transvaginale permettent de commencer immédiatement un traitement efficace sans douter du diagnostic. Et si l'on considère qu'un tel diagnostic peut également apporter la bonne nouvelle d'une grossesse tant attendue dès le début, son intérêt est double.