Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Cranioplasty

Dernière revue: 29.06.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La cranioplastie est une opération visant à réparer le crâne endommagé par des interventions de décompression, des fractures déprimées, des plaies pénétrantes et d'autres processus traumatiques et pathologiques.

La cranioplastie a été décrite pour la première fois au XVIe siècle: il s’agissait de remplacer une lésion osseuse crânienne par une plaque d’or. Au fil du temps, la technique a évolué, et l’or a d’abord été remplacé par le celluloïd et l’aluminium, puis par le platine, l’argent et le vitallium (alliage cobalt-chrome), le tantale, l’acier inoxydable et le polyéthylène. Aujourd’hui, le développement des technologies de cranioplastie se poursuit: le choix des matériaux et les techniques d’intervention sont en constante amélioration. [ 1 ]

Indications pour la procédure

L'indication principale de la cranioplastie est la présence d'une lésion crânienne. Il n'existe aucune restriction quant aux limites de la lésion pour laquelle une intervention chirurgicale est indiquée. Pour chaque cas spécifique, la localisation de la zone défectueuse, les facteurs esthétiques, l'état psychologique de la victime, ainsi que la présence et les caractéristiques de troubles neurologiques combinés sont pris en compte.

Selon le moment de l'intervention, la cranioplastie peut être primaire, primaire différée (environ 7 semaines après la blessure) ou différée (plus de 3 mois). La cranioplastie primaire est privilégiée car elle peut être réalisée en même temps que l'intervention pour la lésion cérébrale ou le traumatisme immédiat. Elle est souvent associée à une greffe de peau ou de dure-mère.

La chirurgie reconstructive de réparation cutanée consiste à exciser le tissu cicatriciel, à repositionner et à remplacer des zones cutanées. En cas de lésion étendue, une expansion sous-cutanée préliminaire peut être nécessaire.

En cas de lésions osseuses et crâniennes associées à une atteinte de la dure-mère, une cranioplastie reconstructive plastique est réalisée à l'aide d'autogreffes, d'allogreffes et de xénogreffes. Des fragments de périoste et d'aponévrose sont utilisés comme autogreffes, et les membranes synthétiques sont le plus souvent les xénogreffes de choix. [ 2 ]

Préparation

Lors de l'admission d'un patient en unité de neurochirurgie ou de neuroréanimation, le médecin procède à un examen clinique et neurologique approfondi, utilisant si nécessaire l'échelle de coma de Glasgow (élocution, réaction à la douleur, ouverture des yeux en cas de traumatisme crânio-cérébral aigu). Selon les indications, le spécialiste détermine le mécanisme d'apparition de la lésion crânienne, son étendue et sa distribution. L'utilisation de méthodes de visualisation par ordinateur permet de mieux comprendre les caractéristiques physiopathologiques de la lésion, d'identifier les lésions cérébrales primaires et secondaires et d'évaluer préliminairement les spécificités de la cranioplastie. [ 3 ]

La radiographie est utilisée pour évaluer les lésions osseuses, les plaies pénétrantes et détecter la présence de corps étrangers intracrâniens. Cependant, la tomodensitométrie est préférable dans ce cas. Elle permet de déterminer:

- Présence, localisation et volume des hémorragies;

- La présence et la propagation d’un œdème cérébral;

- La présence, la localisation et la structure des lésions de la matière cérébrale;

- Déplacement possible des structures médianes du cerveau;

- L'état du système digestif et des citernes, sillons et fentes du cerveau;

- État des os de la voûte crânienne et de la base du crâne, types de fractures;

- L'état et le contenu interne des sinus;

- État des tissus mous.

Des tomodensitométries répétées sont demandées si les problèmes neurologiques s’aggravent ou si la pression intracrânienne augmente.

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est privilégiée pour les lésions des structures cérébrales adjacentes aux os de la voûte crânienne et de la base du crâne. L'IRM permet de détecter les lésions cérébrales hypoxiques ou ischémiques aiguës, les hémorragies subaiguës et chroniques, et de différencier les différents types d'œdème cérébral.

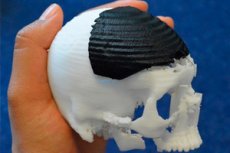

La modélisation des parties manquantes du crâne repose sur les informations obtenues lors des examens diagnostiques préopératoires, notamment la tomodensitométrie et la craniographie. L'implant peut être fabriqué par photopolymérisation de monomère liquide, par stéréolithographie laser (si la cranioplastie n'est pas une urgence). Cette méthode est particulièrement recommandée en cas de lésions osseuses complexes ou multiples. Les implants fabriqués sont finalisés et ajustés directement pendant la cranioplastie.

Technique ng cranioplasty

Avant l'admission au bloc opératoire, le patient est débarrassé de son pansement, sa tension artérielle est mesurée et examinée. Position sur la table d'opération: allongé, avec un coussin cervical spécial.

La cranioplastie est réalisée sous anesthésie endotrachéale ou anesthésie régionale par infiltration avec prémédication par ataralgésie ou neuroleptanalgésie et chlorhydrate de novocaïne à 0,5 % (40 ml).

L'opération de cranioplastie elle-même commence par l'excision de la cicatrice gaine-cérébrale, en minimisant le traumatisme du tissu cérébral sous-jacent. Le chirurgien dissèque la zone de fusion de la cicatrice avec les limites du défaut osseux. En cas d'allogreffe, d'autogreffe ou de compositions à base d'hydroxyapatite, les bords des zones défectueuses doivent être exposés. Cela garantira une fusion optimale de l'implant avec les os du crâne.

Lors du modelage cranioplastique, le neurochirurgien s'efforce de reproduire au plus près la forme du segment manquant. L'élément ainsi formé ne doit présenter ni bords saillants ni arêtes vives. Son installation est réalisée de manière à ce qu'il soit parfaitement en harmonie avec les os adjacents. [ 4 ]

Il est important de prendre en compte qu'une lésion de la région temporale entraîne une atrophie progressive du muscle temporal. Par conséquent, même une coïncidence parfaite de l'élément osseux temporal inséré n'empêchera pas la formation d'un défaut esthétique dû à une déformation des tissus mous. Ce problème peut être résolu par une plastie ultérieure du contour des tissus mous: au niveau des muscles atrophiés, l'implant est légèrement épaissi afin de dépasser la surface de la voûte crânienne, avec une transition douce au niveau du point d'adhésion de l'élément inséré à l'os.

Les implants fabriqués et modelés sont placés et fixés le long des limites de la lésion. La fixation de l'élément est obligatoire, sous peine de risque de déplacement ultérieur.

La neurochirurgie moderne a accès à une gamme de matériaux, de techniques et de méthodologies pour la cranioplastie, permettant de dissimuler des lésions crâniennes de pratiquement toutes les configurations et tailles, avec un résultat esthétique et fonctionnel satisfaisant à suivre.

À la fin de l'intervention, des drains sont insérés dans la zone de la plaie postopératoire, dans l'espace interstitiel. Ils sont retirés le deuxième jour après l'intervention. Un pansement est appliqué.

La durée d'une cranioplastie opératoire varie de 3 à 4 heures. L'hospitalisation postopératoire dure environ 7 à 10 jours. Les sutures sont retirées entre le 8e et le 10e jour.

Cranioplastie d'un défaut du crâne

Aujourd'hui, il est possible d'utiliser divers matériaux pour la cranioplastie. Il s'agit d'autogreffes, d'allogreffes et de xénogreffes. Le choix du matériau approprié est effectué par un médecin, au cas par cas. [ 5 ], [ 6 ]

En transplantation moderne, on considère que le matériel utilisé doit nécessairement répondre à un certain nombre d'exigences, parmi lesquelles:

- Biocompatibilité;

- Absence de cancérogénicité;

- Capacités de stérilisation;

- Plasticité;

- La possibilité de combiner avec la stéréolithographie;

- Possibilité d'ostéointégration - fusion avec le tissu osseux adjacent sans formation de cicatrices de tissu conjonctif;

- Capacité de neuroimagerie;

- Résistance mécanique;

- Faible conductivité électrique et thermique;

- Coût de production adéquat;

- Résistance à l'infection.

À ce jour, aucun greffon ne répond à toutes ces exigences. La seule exception est l'os autologue, c'est-à-dire le tissu osseux natif du patient. Il est donc important de préserver tous les éléments du crâne osseux, ce qui permet une intervention reconstructive ultérieure (reconstruction du crâne). Cette intervention est souvent pratiquée lors de la réparation d'une fracture déprimée.

La cranioplastie crânienne par plaque de titane est indiquée pour la correction des lésions déprimées par suture osseuse. Une protrusion cérébrale au niveau de la fenêtre de trépanation et une infection importante des tissus de la zone lésée constituent des contre-indications. [ 7 ]

Les autogreffes (du grec « autos » – propre) sont les plus privilégiées. Elles peuvent être conservées lors de l'intervention initiale (trépanation par décompression). Les fragments osseux prélevés sont transplantés dans le tissu adipeux sous-cutané de la paroi abdominale antérieure ou dans la face antéro-interne de la cuisse. Si le matériel n'a pas été conservé lors de l'intervention initiale, ou en cas de petit défaut osseux, une autogreffe est utilisée par division de fragments osseux (division de la voûte crânienne suivie d'une implantation ultérieure dans la zone défectueuse).

Un auto-implant peut être fabriqué à partir d'une partie de la côte ou de l'os iliaque. Parmi les inconvénients de cette technique figurent l'apparition d'un défaut esthétique au niveau de la zone d'extraction du matériau, la difficulté de former la zone nécessaire à l'implantation et un risque élevé de résorption. Cependant, cette méthode est davantage recommandée en pédiatrie, en raison de la meilleure approximation des propriétés chimiques et plastiques de l'os.

La cranioplastie esthétique utilisant des alloimplants (du grec « allos » - un autre - c'est-à-dire pris sur une autre personne) présente un certain nombre d'avantages:

- Traitement simple du matériau;

- Faible risque de complications locales;

- Effet esthétique acceptable.

Parmi les inconvénients de cette méthode figurent les problèmes juridiques liés à la collecte de biomatériaux et le risque de transmission d’une infection spécifique.

Actuellement, la cranioplastie la plus courante avec substitut osseux artificiel – la xénotransplantation (du grec « xenos » alien) – est considérée comme la plus courante. Parmi les xénogreffes les plus courantes, on trouve:

- Méthacrylates de méthyle;

- Implants en hydroxyapatite;

- Implants métalliques.

Cranioplastie au méthacrylate de méthyle

Les méthacrylates de méthyle sont utilisés dans plus de 70 % des cas de cranioplastie. [ 8 ] Ces implants offrent un certain nombre d’avantages:

- Facile à modéliser;

- Peut être facilement ajusté à n'importe quelle taille;

- Relativement abordable.

Cependant, il existe aussi des inconvénients: des risques relativement élevés de complications postopératoires. Un processus inflammatoire local peut se développer en raison des effets allergènes et toxiques de la composition active des méthacrylates de méthyle. C'est pourquoi ils sont utilisés avec une prudence particulière pour la cranioplastie chez les personnes présentant des antécédents immunoallergiques importants. [ 9 ], [ 10 ]

Cranioplastie à l'hydroxyapatite

L'utilisation d'implants en hydroxyapatite sous forme de ciment d'hydroxyapatite pure est possible si la taille du défaut n'excède pas 30 cm². Au-delà, un renforcement supplémentaire par treillis en titane est réalisé. [ 11 ]

La cranioplastie à l'hydroxyapatite suppose une biocompatibilité quasi totale. Les implants ne provoquent pas de réactions anticorps ni de réactions inflammatoires toxiques, ne sont pas cancérigènes et n'affectent pas la réponse immunitaire. Les petites lésions osseuses recouvertes d'hydroxyapatite sont complètement résorbées et remplacées par du tissu osseux en un an et demi. Si la lésion est importante, la périphérie de l'implant est étroitement fusionnée au tissu et partiellement résorbée, la zone centrale implantée étant stable. [ 12 ]

Les complications infectieuses postopératoires sont extrêmement rares (moins de 3 % des cas). Parmi les inconvénients:

- Coût de production élevé;

- Besoin fréquent de renforts supplémentaires;

- Absence de possibilité de cranioplastie avec ce matériau dans les zones du crâne qui portent une charge fonctionnelle.

Il existe aujourd'hui des matériaux biocéramiques à base d'hydroxyapatite, fabriqués par stéréolithographie. Conçus pour couvrir de larges défauts crâniens, ils présentent une structure macro et microporeuse similaire à celle de l'os humain. [ 13 ]

Cranioplastie avec implants métalliques et autres

L'utilisation de systèmes métalliques en cranioplastie est de plus en plus courante. L'acier inoxydable, les alliages de chrome, de titane et de cobalt, ainsi que le titane pur, sont largement utilisés. Cette dernière option est la plus optimale, car elle offre une compatibilité biologique élevée, une résistance à la corrosion et une plasticité élevées, et n'interfère pas avec l'imagerie par ordinateur ou par résonance magnétique. [ 14 ]

La cranioplastie de contour peut également être réalisée avec des implants fabriqués par technologie 3D, notamment par stéréolithographie. L'élément nécessaire pour couvrir le défaut crânien est reproduit couche par couche par polymérisation dépressive d'un photomonomère liquide par photopolymérisation.

- L'implant peut être fabriqué à partir d'un modèle en plastique de crâne humain. Ce modèle permet de modeler manuellement la zone souhaitée.

- Il est possible de réaliser un moule: d'abord, l'élément manquant est construit sur des tranches et des contours, puis les informations obtenues sont transformées en un modèle volumétrique.

Les modèles 3D ne sont pas toujours utilisables. Par exemple, dans de nombreuses lésions cérébrales aiguës, une cranioplastie doit être pratiquée en urgence, tandis que la production d'un élément stéréolithographique prend un temps relativement long. [ 15 ]

Contre-indications à la procédure

La cranioplastie est contre-indiquée:

- Dans les lésions cranio-cérébrales aiguës combinées et les lésions cranio-maxillo-faciales de nature grave;

- Dans les pathologies cardiovasculaires décompensées;

- Dans les maladies du sang, syndrome d'hypercoagulabilité;

- Maladies ou états pathologiques pour lesquels l’utilisation de certains médicaments ou matériaux médicaux utilisés en cranioplastie est contre-indiquée.

Parmi les autres contre-indications: augmentation persistante de la pression intracrânienne, processus infectieux dans les tissus mous de la tête, corps étrangers, ainsi que l'état général grave du patient (s'il existe des risques que le patient ne survive pas à l'opération).

Les contre-indications temporaires sont les processus inflammatoires purulents actifs, la pneumonie et les infections urinaires. Dans ce cas, il est nécessaire d'éliminer l'inflammation, après quoi la cranioplastie ne pose aucun problème.

Conséquences après la procédure

La cranioplastie vise à prévenir l'apparition d'effets indésirables liés à des lésions crâniennes. Cette intervention permet non seulement d'éliminer les imperfections esthétiques, mais aussi de réduire le risque de complications neurologiques graves.

En même temps, l'opération de cranioplastie elle-même est une intervention chirurgicale sérieuse qui nécessite une approche particulière et les qualifications des neurochirurgiens.

Complications possibles après l’intervention:

- Infection secondaire;

- Rejet d'implant;

- Saignement.

En cas de non-respect des recommandations de sécurité en matière d'infection, des processus infectieux et inflammatoires peuvent se développer dans les premiers jours suivant la cranioplastie. Ce développement peut être évité en appliquant un traitement antiseptique approprié et en garantissant la stérilité des tissus et des matériaux utilisés.

La période postopératoire précoce peut s'accompagner d'une accumulation d'épanchement réactionnel au niveau du lambeau cutanéo-aponévrotique. Dans ce cas, une ponction et une aspiration de l'exsudat sont réalisées.

Rarement, mais rarement, un déplacement de l’implant peut se produire si l’implant n’est pas correctement fixé. [ 16 ]

En cas de complications infectieuses et inflammatoires, la plaque peut être rejetée en raison de la formation d'un foyer purulent et inflammatoire. Dans ce cas, une deuxième intervention est réalisée avec retrait de la structure implantée et antibiothérapie intensive.

La probabilité de développer des séquelles à distance après une cranioplastie dépend de nombreux facteurs, tels que:

- A partir des caractéristiques de la blessure (taille, gravité, lésions combinées, etc.);

- Les caractéristiques individuelles du patient (âge, état de santé général, antécédents de blessures ou d’interventions chirurgicales crâniennes, etc.);

- Sur le déroulement de la période postopératoire précoce, la durée du coma et la présence de crises d'épilepsie;

- Sur la qualité des mesures de réadaptation.

En règle générale, plus la blessure est légère et plus le patient est jeune, moins les complications se produisent et moins les conséquences après une cranioplastie sont graves.

Parmi les conséquences à long terme de la chirurgie pour les lésions crâniennes graves, on trouve des maladies chroniques progressives accompagnées de symptômes neurologiques (parésie, paralysie, troubles de la coordination et de la parole), des troubles mentaux et cognitifs, des problèmes de circulation du liquide céphalorachidien et une défaillance des organes internes.

Les troubles psychiatriques les plus fréquents après une cranioplastie sont la dépression, les troubles asthéniques et névrotiques, qui nécessitent un accompagnement psychothérapeutique actif. La prévention de ces conséquences repose sur la détection et le traitement précoces des premiers signes pathologiques. Des tests spécifiques permettent d'évaluer la qualité des fonctions cognitives (attention, activité cognitive, mémoire) et, si nécessaire, de mettre en place un traitement. Il est ainsi possible de prévenir le développement de la démence, qui, au stade actif, est pratiquement incurable (on ne peut que ralentir la progression et atténuer certains symptômes de la maladie). [ 17 ]

Soins après la procédure

Après la stabilisation des fonctions vitales de l'organisme au stade des soins intensifs, des mesures de rééducation précoce sont lancées, dont le but est de prévenir le développement de complications après une cranioplastie et de préparer l'organisme à des mesures de récupération plus actives.

La rééducation principale débute après la période postopératoire aiguë (au moins 14 jours après l'intervention). Le début de ces activités est déterminé par le médecin traitant. Les mesures de rééducation sont poursuivies tant qu'une dynamique positive est observée.

La rééducation est prescrite par cures d'environ 3 semaines. La fréquence et le nombre de ces cures dépendent de l'état du patient. Les résultats les plus importants sont obtenus dans les 6 à 12 premiers mois suivant la cranioplastie.

Afin d’évaluer adéquatement le potentiel de récupération, des études complémentaires sont systématiquement réalisées:

- Analyses de sang;

- ECG, surveillance Holter;

- Une IRM du cerveau;

- Électroencéphalographie;

- Échocardiographie, examen échographique des organes internes, échographie Doppler;

- Évaluation des potentiels évoqués, électroneuromyographie.

Si nécessaire, des consultations avec un psychothérapeute, un psychiatre, un orthophoniste, etc. sont effectuées.

Recommandations pour les patients subissant une cranioplastie:

- Les patients qui ont subi une chirurgie de cranioplastie présentent souvent une série de problèmes physiques, cognitifs, psychologiques et psychosociaux qui doivent être pris en compte lors de la planification des interventions de rétablissement.

- La première fois après une opération de cranioplastie, il est déconseillé au patient de voyager en avion, de faire des efforts physiques importants et de subir des fluctuations de pression.

Si un patient présente des déficits neurologiques, sa convalescence sera plus longue. La cranioplastie implique généralement un suivi à long terme par une équipe de spécialistes en réadaptation et en neurologie, ainsi que par des médecins d'autres spécialités.