Expert médical de l'article

Nouvelles publications

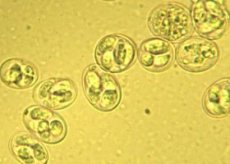

Coccidies

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Ordre des coccidies

L'ordre des coccidies est un groupe assez vaste de parasites protozoaires, comptant environ 400 variétés. Ils s'installent dans divers organismes vivants: vers, arthropodes, etc. Les coccidies pénètrent dans les cellules des tissus et des organes, et certaines espèces peuvent parasiter l'organisme des animaux domestiques, des oiseaux et de certaines espèces de poissons.

Un seul type de coccidie est capable d’infecter le corps humain.

Les coccidies sont capables de se reproduire de manière sexuée et asexuée, ce qui entraîne un changement de génération, parfois accompagné d'un changement de porteur (hôte). Le plus souvent, le parasite cesse de se développer et se développe dans l'épithélium intestinal, les voies biliaires, le tissu hépatique, les cellules sanguines et les cellules endothéliales.

Les coccidies sont considérées comme des parasites hautement spécifiques. Cela s'explique par le fait que presque toutes leurs variétés se fixent sur un seul hôte, mais ne sont pas capables de parasiter, même des espèces hôtes proches et similaires. Par exemple, les parasites qui infectent un lapin ne peuvent pas infecter un lièvre, et inversement. À l'intérieur de l'hôte, les coccidies ne parasitent pas tout le corps, mais se fixent à certaines zones « préférées ». Par exemple, les coccidies n'infectent pas l'intestin entier, mais seulement certaines parties.

Structure des coccidies

La génération adulte de coccidies a une forme ronde ou ovale. Leur structure est assez complexe, surtout aux stades mobiles du développement.

À l'extérieur, les coccidies sont recouvertes d'une pellicule multicouche, sous laquelle se trouve un système tubulaire-fibrillaire, appelé microtubes sous-pelliculaires. Avec les membranes, ils forment le squelette externe du zoïte.

L'enveloppe externe de la pellicule est intégrale, et les couches sous-jacentes présentent des interruptions en avant et en arrière, au niveau des anneaux de soutien postérieur et antérieur. Le long du cercle interne de l'anneau antérieur se trouve une structure dense spécifique en forme de cône: un conoïde, dont les parois sont constituées de fibrilles spiralées. La fonction du conoïde est de soutenir le zoïte lors de sa pénétration dans la cellule hôte.

Le tiers antérieur du zoïte est constitué de structures tubulaires à expansion interne: les rhoptries. Leurs bords traversent les ouvertures du conoïde. La fonction des rhoptries est vraisemblablement de sécréter une substance facilitant l'entrée du zoïte dans la cellule hôte.

L'extrémité antérieure du mérozoïte contient des filaments denses et bouclés appelés micronèmes. Leur fonction reste incertaine.

Outre les structures mentionnées ci-dessus, la couche cytoplasmique des zoïtes contient également des composants communs à toutes les cellules: les mitochondries et l'endoplasme contenant des ribosomes, l'appareil de Golgi. On y trouve également d'autres composants: des particules de glucides, de protéines et de lipides, qui constituent une réserve de ressources énergétiques.

Cycle de vie des coccidies

Le cycle biologique des coccidies débute dès leur pénétration dans la cavité intestinale de l'hôte. La première étape de ce cycle est la formation d'un sporozoïte, issu de l'oocyste ingéré. Le sporozoïte est une petite cellule fusiforme à noyau unique. Il pénètre immédiatement dans les cellules épithéliales de l'intestin, où il prend aussitôt une forme arrondie et ressemble à une boule. Le parasite commence alors son développement actif: sa taille augmente rapidement. Les coccidies se nourrissent par osmose. À ce stade, les coccidies sont appelées « schizontes », ce qui caractérise leur mode de reproduction.

Le cycle de développement des coccidies passe par une période de division nucléaire: le schizonte reçoit plusieurs noyaux au lieu d'un seul. Leur nombre peut varier de huit à soixante. Le schizonte en développement dépasse la cellule épithéliale et passe progressivement dans la couche de tissu conjonctif sous-épithélial. Le cycle de développement du schizonte se termine par une reproduction asexuée. Une zone cytoplasmique est définie autour de chaque noyau, ce qui entraîne la désintégration du schizonte en structures cellulaires fusiformes mononucléaires. C'est à ce moment que la reproduction asexuée du schizonte prend fin: on parle alors de division multiple ou de schizogonie. Ce cycle dure environ 90 heures. Les cellules fusiformes ainsi obtenues sont appelées « mérozoïtes ».

Les mérozoïtes réapparaissent dans les cellules épithéliales intestinales et continuent de se reproduire: c'est ainsi que naît la génération suivante de schizontes. Ce processus prend un peu plus de temps – environ 120 heures. La deuxième génération, à son tour, donne naissance à la troisième. Les mérozoïtes incapables de former des schizontes contribuent à la naissance des gamètes (structures cellulaires reproductrices). Ces cellules se divisent clairement en macrogamètes mâles et femelles.

La fécondation est l'étape la plus importante du développement des coccidies. L'interaction des micro- et macrogamètes se produit avec la formation d'une membrane interne, et le zygote aboutit dans la lumière intestinale. Un tel zygote, doté d'une membrane à deux couches, est appelé oocyste.

La phase interne du développement du parasite prend alors fin, car l'oocyste a besoin d'oxygène pour ses fonctions vitales. Pour cela, l'oocyste de coccidie doit quitter l'intestin de l'hôte.

Coccidies chez l'homme

Les coccidies sont très rarement trouvées chez l’homme: des cas isolés d’infection ont été enregistrés en Ouzbékistan, dans le Caucase et en Crimée.

Seules les coccidies Isospora belli ou Isospora hominis peuvent affecter l'homme. Les animaux domestiques peuvent jouer un rôle majeur dans l'infection humaine, si les règles d'hygiène personnelle ne sont pas respectées. Le patient devient l'hôte du parasite en ingérant des oocystes avec des aliments ou des liquides, qui sont ensuite excrétés avec les selles du patient atteint de coccidiose. En quelques jours, les coccidies mûrissent dans le sol.

Dans la cavité intestinale humaine, les sporozoïtes sont libérés des oocystes. Ils pénètrent ensuite dans le tissu épithélial et le détruisent. Un processus inflammatoire se développe, et dans certains cas, des surfaces ulcéreuses se forment. On observe une fièvre avec une augmentation de la température jusqu'à 39 °C, une faiblesse générale, un manque d'appétit, des troubles intestinaux, une apathie et une somnolence.

La maladie (coccidiose) peut durer de plusieurs semaines à un mois. Une personne guérie peut encore excréter des oocystes de coccidies dans ses selles pendant un mois.

Un patient qui a eu un certain type de coccidiose ne peut pas retomber malade.

Coccidies chez les chats

Les coccidies sont plus fréquentes chez les chats que chez les humains. Les chatons sont plus sensibles à l'infection, bien que les adultes puissent également souffrir de coccidiose. Les chats sont principalement touchés par des coccidies comme Isospora felis ou rivolta.

Dans quelles conditions un chat peut-il être infecté:

- par les excréments d’individus porteurs de parasites (oocystes dans les excréments d’autres chats);

- à la suite de la consommation d’aliments contaminés, comme du poisson cru;

- en mangeant des rongeurs ou des oiseaux capturés et infectés par des coccidies.

Les coccidies s'installent dans l'intestin de l'animal, où elles se développent et se reproduisent. À l'extérieur, la maladie se manifeste par une entérocolite, et chez les jeunes individus et les chatons, elle est plus grave.

Les principaux symptômes de l'infection sont: diarrhée (selles contenant du mucus, parfois même du sang), anémie. L'animal devient léthargique, refuse de s'alimenter et perd du poids.

Si vous suspectez une coccidiose, il est essentiel de contacter une clinique vétérinaire.

Coccidies chez le chien

Les coccidies canines sont Isospora canis ou I. ohioensis. L'infection à coccidies se caractérise principalement par des troubles digestifs et une émaciation pouvant entraîner la mort du chien.

Les parasites s'installent principalement dans le tiers postérieur de l'intestin grêle après que le chien a avalé l'agent pathogène.

Chez le chiot, la maladie se manifeste de manière particulièrement aiguë, entraînant parfois des lésions non seulement intestinales, mais aussi hépatiques. On observe des vomissements, des diarrhées, une augmentation de la température et des ballonnements abdominaux.

Les conditions insalubres et les nombreux porteurs de parasites, tels que les mouches, les rongeurs et les oiseaux, jouent un rôle majeur dans l’infection des animaux par les coccidies.

Chez la plupart des chiens, lors de l'examen des excréments, une attention particulière est portée aux changements de couleur des excréments (avec une teinte verte, foncée, grisâtre, jaune, etc.) et d'odeur, ce qui indique une reproduction active de la microflore dans les intestins.

Dans certains cas, la coccidiose est associée à une invasion helminthique.

[ 10 ]

[ 10 ]

Traitement des coccidies

Aucun traitement contre la coccidiose humaine n'a été mis au point en raison de la rareté de cette maladie. Des cas isolés sont observés depuis plusieurs décennies.

Les animaux malades doivent être isolés. Pour leur traitement, utiliser:

- sulfamides;

- nitrofuranes (furazolidone);

- antifongique (nystatine);

- antiprotozoaire (osarsol);

- préparations à base d'argent (albargine);

- tétracyclines;

- chloramphénicol (syntomycine), etc.

Les plus couramment utilisés sont:

- sulfadiméthoxine à 5 mg/kg, mélangée à l'alimentation, pendant 4 jours;

- norsulfazole (phtalazole) 3-5 g/kg avec du liquide, 2 fois par jour pendant cinq jours;

- solutions d'iode avec de l'eau potable, iodinol, etc.

- furazolidone et furatsiline 2 g chacune;

- coccidine 0,05 g/kg pendant 4 jours.

Le traitement vise à perturber les processus protéolytiques dans les structures cellulaires et à inhiber la consommation d'acide para-aminobenzoïque, ce qui entraîne une perturbation de la croissance et de la reproduction des coccidies, ainsi qu'une atteinte à la capacité des parasites à sécréter des toxines.

Séparément, des médicaments peuvent être utilisés pour prévenir l’anémie et restaurer les défenses immunitaires de l’organisme.

Prévention des coccidies

La prévention des coccidies consiste à suivre les règles suivantes:

- respect des mesures sanitaires et hygiéniques;

- maintenir la propreté dans les zones où les animaux sont gardés ou élevés;

- alimentation complète des jeunes animaux, chiots, chatons.

Si un animal malade est trouvé, il doit être isolé et traité, après la période d'incubation.

Certaines espèces animales bénéficient d'une vaccination préventive contre les coccidies, qui peut les protéger simultanément contre plusieurs types de parasites. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces vaccins et sur les possibilités de vaccination auprès de votre clinique vétérinaire la plus proche.

Il est possible de se protéger de la coccidiose en respectant simplement les règles d'hygiène. Cela inclut un lavage fréquent des mains, la consommation exclusive de fruits et légumes lavés ou traités thermiquement, et le maintien de la propreté dans les pièces à vivre et les buanderies. Une attention particulière est portée à l'alimentation: les aliments doivent être frais et équilibrés, et l'eau potable doit être propre et provenir de sources reconnues et éprouvées.

Il a été prouvé que les coccidies ne peuvent pas être transmises des animaux domestiques à l'homme, cependant, le respect des règles d'hygiène de base lors de la détention d'un animal est obligatoire.