Expert médical de l'article

Nouvelles publications

La babésiose chez l'homme est une maladie dangereuse mais traitable.

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Parmi les maladies zoonotiques à protozoaires, la babésiose chez l’homme n’est pas aussi connue que, par exemple, le paludisme ou la leishmaniose.

Bien que la parasitologie ait découvert son agent pathogène chez les animaux dès la fin du XIXe siècle, les infectiologues ont été convaincus de la possibilité d'une infection humaine au milieu du siècle dernier. Dans la Classification internationale des maladies (CIM-10), cette maladie aiguë transmissible a reçu le code B60.0.

Épidémiologie

Selon les statistiques de la Société internationale des maladies infectieuses, les cas de babésiose chez l'homme sont rares en Europe: depuis 1957, date à laquelle le premier cas a été détecté accidentellement (dans ce qui était alors la Yougoslavie), pas plus de quatre douzaines de cas ont été officiellement recensés, principalement en Irlande, en Grande-Bretagne et en France. Il est à noter que tous les patients avaient subi une splénectomie.

Des cas isolés présentant un tableau clinique prononcé ont également été enregistrés au Mexique, en Colombie, en Afrique du Sud, en Égypte, en Corée, en Chine et au Japon. La plupart des patients étaient âgés de plus de 45 à 50 ans.

Chez près de 20 à 25 % des patients, la babésiose est associée à la maladie de Lyme.

L'incidence mondiale de la babésiose humaine a augmenté au fil du temps. Par exemple, il n'existe pas de babésiose humaine endémique en Chine, mais depuis trente ans, la fréquence des cas de babésiose augmente.

Selon les données officielles du Centre pour la santé mondiale (CDC), il y a eu 5 542 cas de babésiose chez l'homme aux États-Unis entre 2011 et 2014.

Causes babésiose

La seule cause de la babésiose chez l'homme est l'invasion, c'est-à-dire l'entrée dans le corps d'une variété de protozoaires tels que Babesia divergens et Babesia microti ou babesia, appartenant au type Apicomplexa (ou Sporozoea), genre Plasmodium, ordre Piroplasmidae.

La première sous-espèce est présente sur le continent européen et en Asie, la seconde dans l'hémisphère occidental, et les deux sous-espèces sont présentes dans l'est et le nord de l'Australie. Pour en savoir plus sur ce parasite microscopique (ses hôtes, son cycle biologique et sa reproduction), consultez une publication distincte: Babesia.

L'agent causal de la babésiose est transporté par des arthropodes hématophages infectés par des protistes, des parasites de vertébrés - les tiques ixodides: Ixodes ricinus (tique du chien), Ixodes persulcatus (tique de la taïga), tique noire (Ixode scapulari) et Ixodes pacificus, qui préfère la côte Pacifique.

Il est clair que les voies d'infection par la babésiose sont transmissibles - par les piqûres de tiques chez l'homme, lorsque, avec le liquide salivaire sécrété lors de la piqûre, les sporozoïtes de Babesia qui s'y trouvent pénètrent dans le sang humain.

En règle générale, la période d’incubation du développement d’une parasitémie après une piqûre de tique est d’une à quatre semaines, mais elle peut parfois être beaucoup plus longue.

D'autres voies d'infection possibles incluent les transfusions sanguines et les transplantations d'organes. Depuis 2003, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont recensé plus de 40 cas de babésiose consécutifs à des transfusions de plasma stocké et deux cas consécutifs à des allotransplantations.

Facteurs de risque

Les spécialistes des maladies infectieuses considèrent que le fait de vivre ou de se rendre dans des régions endémiques et d'avoir un système immunitaire affaibli sont les principaux facteurs de risque de contracter la babésiose. Cela inclut non seulement le VIH, mais aussi les maladies chroniques touchant les organes internes et les cancers qui affaiblissent le système immunitaire, ainsi que les traitements immunosuppresseurs.

Il est presque impossible de résister à cette maladie transmissible si une personne a subi une splénectomie, c'est-à-dire que sa rate (dont la fonction est de détruire les globules rouges qui ont fait leur temps et sont morts) a été retirée.

Comme pour d’autres infections, les enfants et les personnes âgées présentent un risque accru de développer des formes graves de babésiose.

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

Pathogénèse

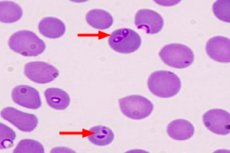

Pour expliquer la pathogenèse de cette maladie, les spécialistes soulignent la capacité de Babesia à pénétrer non seulement dans le sang humain, mais aussi dans le cytoplasme des globules rouges. Le nombre de globules rouges affectés représente généralement 3 à 10 % de la masse totale des globules rouges, mais peut varier de moins de 1 % à 85 %.

Ensuite, à l'intérieur des globules rouges, les sporozoïtes de Babesia se transforment en trophozoïtes, puis en mérozoïtes. Leur multiplication provoque la rupture des globules rouges, et les cellules reproductrices du parasite, transportées par la circulation sanguine, attaquent les nouveaux globules rouges.

La reproduction et les effets pathologiques de la babésiose qui pénètre dans la circulation sanguine provoquent une réaction inflammatoire (due à l'activation de cytokines pro-inflammatoires) et une hémolyse (mort massive des globules rouges), qui provoquent le tableau clinique de la babésiose chez l'homme.

En raison d'une forte diminution du taux de globules rouges, on observe une anémie hémolytique (entraînant une privation d'oxygène de tous les tissus); le volume de bilirubine, un sous-produit de la lyse érythrocytaire, augmente dans le sang (ce qui se manifeste par un ictère); des substances toxiques pénètrent dans le sang, surchargeant la rate et le foie (avec une augmentation de leur taille et une diminution de leur fonction). De plus, des fragments d'érythrocytes détruits peuvent s'accumuler dans les capillaires et provoquer une congestion microvasculaire.

Avec l'augmentation de l'hémolyse, les reins ne parviennent plus à filtrer le sang, qui contient de l'hémoglobine libérée par les globules rouges endommagés. Cette protéine, contenant du fer et transportant l'oxygène, « obstrue » les tubules rénaux, perturbant ainsi la production et l'excrétion d'urine.

Symptômes babésiose

La gravité de la maladie et ses manifestations dépendent de l’état du système immunitaire humain et, selon certaines données, la moitié des enfants et un quart des adultes auparavant en bonne santé ne présentent aucun symptôme de babésiose.

Les premiers signes de cette infection sont non spécifiques et se manifestent le plus souvent par des symptômes pseudo-grippaux: faiblesse générale et malaise; fièvre (constante ou intermittente, avec une température pouvant atteindre + 40,5 °C) accompagnée de frissons et d'une transpiration accrue; maux de tête, douleurs musculaires et articulaires; perte d'appétit. Ce tableau clinique peut être observé de quelques jours à plusieurs mois.

Les symptômes moins courants peuvent inclure des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, un jaunissement de la peau et un assombrissement de l'urine (si une anémie hémolytique se développe), l'apparition de pétéchies et d'ecchymoses, une photophobie avec rougeur de la conjonctive et hémorragie de la rétine, des douleurs et des rougeurs dans la gorge ou une toux sèche, une raideur des muscles occipitaux, une hyperesthésie, des difficultés respiratoires et une dépression.

Complications et conséquences

Les cas graves peuvent avoir de multiples conséquences et complications:

- insuffisance cardiaque et respiratoire congestive, œdème pulmonaire et syndrome de détresse respiratoire aiguë;

- insuffisance rénale aiguë, réno-hépatique ou multiviscérale;

- anémie hémolytique sévère;

- thrombocytopénie ou coagulopathie.

Une rupture spontanée de la rate, un infarctus du myocarde et un choc aux conséquences mortelles peuvent survenir.

L'état des patients dont la rate a été retirée est plus grave, car le sang n'est pas débarrassé des globules rouges infectés. Cela entraîne une parasitémie plus importante, qui finit par provoquer une hypoxémie et le risque d'insuffisance cardiopulmonaire aiguë.

De plus, ces patients peuvent développer un syndrome hémophagocytaire, une insuffisance rénale et une défaillance d’autres organes, conduisant au coma.

Dans la babésiose à long terme avec lésions organiques du cerveau, les complications sont de nature neurologique et mentale.

Diagnostics babésiose

Cette infection est difficile à diagnostiquer, et un diagnostic correct de babésiose requiert de hautes compétences en parasitologie médicale. Les plaintes du patient et l'examen physique (palpation) de la rate et du foie ne suffisent pas à identifier la véritable cause.

Des analyses de sang sont prescrites dans des laboratoires spécialisés qui peuvent diagnostiquer de manière adéquate l'infection à Babesia.

Les analyses sanguines suivantes sont nécessaires: numération globulaire complète avec différentielle (numération leucocytaire complète) et VS; dosage immuno-enzymatique (ELISA); analyse PCR; ELISA IgM, analyse sérologique pour IgG et IgM; test de Coombs direct; analyse du taux de LDH (lactate déshydrogénase); de la bilirubine totale et de l'haptoglobine; des taux de créatinine sérique et de transaminases hépatiques.

Des analyses d’urine sont également effectuées pour détecter l’hémoglobinurie et la protéinurie.

La confirmation du diagnostic par un parasitologue est la détection de Babesia au microscope dans un frottis sanguin périphérique.

Un diagnostic instrumental – radiographie thoracique – peut être nécessaire chez les patients présentant des complications respiratoires.

Diagnostic différentiel

Les diagnostics différentiels sont conçus pour exclure le paludisme, l’anémie aiguë, l’anaplasmose granulocytaire (ehrlichiose), la borréliose transmise par les tiques (maladie de Lyme), la fièvre Q et la tularémie chez le patient examiné.

Traitement babésiose

Le traitement médicamenteux combiné de la babésiose est effectué en tenant compte de la gravité de la maladie.

Pour les formes légères et modérées, les médicaments suivants sont utilisés pendant 7 à 12 jours: l'azithromycine (un antibiotique macrolide) et l'atovaquone (Atovaquone, Mepron, Malarone), un agent antiprotozoaire hydroxynaphtoquinone.

L'azithromycine est administrée par voie intraveineuse: 500 mg une fois par jour (les trois premiers jours) et jusqu'à la fin du traitement, 250 mg par jour; la dose pour les enfants est calculée en fonction du poids corporel. L'Atovacon est administré à raison de 750 mg toutes les 12 heures.

Pour les patients atteints de babésiose sévère, l'administration parentérale de l'antibiotique lincosamide Clindamycine (Cleocin) est nécessaire - 0,5-0,6 g toutes les 8-12 heures; La quinine, l'hingamine, l'hinocid ou le phosphate de chloroquine (chloroquine, Delagil) sont pris par voie orale - 0,5-1 g aux mêmes intervalles.

Les médicaments antibactériens sont connus pour provoquer des effets secondaires: nausées, douleurs abdominales, troubles intestinaux, etc. Leur utilisation sous forme d'injections atténue quelque peu ces effets indésirables. Les antiprotozoaires ont également des effets secondaires, mais sans eux, le traitement de la babésiose est actuellement impossible. En cas d'allergie sévère à la quinine, une association de clindamycine, de doxycycline et d'azithromycine est utilisée.

Le résultat du traitement est évalué par les résultats des frottis sanguins pour Babesia; si les frottis sont négatifs pendant au moins deux semaines, alors la thérapie a réussi.

En cas de niveaux élevés de parasitémie et d'hémolyse, pour maintenir les fonctions des reins, du foie et des poumons chez les patients gravement malades, on a recours à l'exsanguino-transfusion sanguine.

La prévention

La prévention pour réduire le risque d'infection par Babesia implique l'utilisation de répulsifs acaricides (avec perméthrine) pour repousser les tiques - lorsque les gens vivent, travaillent ou voyagent dans des zones où se trouvent ces arthropodes, ainsi que lors de promenades dans des zones boisées avec couverture herbeuse (il est préférable de marcher sur des sentiers).

Minimisez la surface de peau exposée: portez des chaussettes, des chaussures fermées, un pantalon long (rentrées dans les chaussettes) et une chemise à manches longues. Il est préférable de porter des vêtements clairs, sur lesquels il est plus facile de repérer une tique rampante. Un traitement du pelage et un collier spécial protégeront votre chien des tiques.

Après être sorti de la ville ou avoir marché dans la forêt ou dans le parc, vous devez secouer vos vêtements et vous examiner attentivement, vous et vos animaux de compagnie.

Informations utiles – Que faire après une piqûre de tique

Prévoir

La babésiose a de nombreuses conséquences graves qui affectent le pronostic de l’issue de la maladie.

Une infection asymptomatique ou subclinique chez les personnes dotées d’une forte immunité peut rester latente pendant longtemps.

Une forme légère (sans symptômes aigus) peut persister deux mois ou plus après le traitement. Une forme sévère de la maladie n'exclut pas des rechutes persistantes et peut entraîner le décès (5 % des cas). Cependant, avec une rate saine, une telle issue est rare, mais l'ajout d'une pneumonie non spécifique compromet les perspectives de guérison rapide.

Mais la babésiose chez une personne dont la rate a été retirée est plus grave et s'accompagne souvent d'infections concomitantes: dans de tels cas, le taux de mortalité peut atteindre 50 %.

Un diagnostic rapide et précis est extrêmement important. Fin 2012, à Kiev, après une piqûre de tique et un diagnostic initial erroné, un enfant de six ans est décédé d'une babésiose.